四川省平昌县清代墓葬建筑艺术的田野考察及人类学浅释

2017-05-30罗晓欢汪晓玲

罗晓欢 汪晓玲

摘 要: 在“互酬与归宿”“阴宅与阳宅”的想象性互释逻辑中,长江上游地区的民众通过模仿高等级礼仪性建筑,通过墓葬碑刻艺术手段来实现实体与精神、实用和欣赏、教化与娱乐、现实寄望与祖先的德行等的统一。无疑,这既是中国人对于由建筑营造的“礼仪场所”和“视觉空间”的特殊理解和艺术想象,也是该地区民众传统孝道观念和祖先崇拜的地方性知识。

关键词: 明清墓葬建筑;民俗艺术;湖广填四川;艺术人类学

中图分类号:J59 文献标识码:A 文章编号:1671-444X(2017)06-0080-08

国际DOI编码:10.15958/j.cnki.gdxbysb.2017.06.014

“访碑”是在乾嘉时期考据学、碑学推动下的重要文化活动。 学者曾蓝莹①在复旦大学做“清乾嘉时期的访碑活动与文化生产”的演讲中对此进行了文化史的考察,其时围绕“访碑”而进行的文化艺术方面的田野考察工作,在今天看来,几乎就是一场艺术人类学的实践。

2012年以来,笔者也开始了持续数年的“访碑”活动。重点对川东、川北地区的明清时期地上墓葬建筑、祠堂碑等进行了较为详尽的考察。本文以2014年在四川省平昌县境内的一次考察记录为背景,对该地区的清代墓葬建筑做一次艺术人类学视角的浅释。

一、互酬与归宿

(一)李在明墓

李氏家族墓在黑马山坡地上,坐西向东,地占地近3000平方米。该墓群受保护主要有三座墓,相隔100米左右。其中时间最早的是李在明墓,建于清乾隆五十年(1785)。一条村道路紧挨着墓前牌坊抱鼓而过,墓前牌坊次间外侧的抱鼓石已不存,地上还可见石雕残件散落。文物局的两位老师介绍说,此前墓坊前还有多层字库塔。 如今,存墓前牌坊一座和主墓碑,两者之间的石墙合围成一个大约20平方米的墓园,靠近主墓碑前有一个石雕方形祭台。主墓碑为三间五柱二重檐芜殿顶,碑体因为靠近山体和土冢,湿气很重,通体黝黑。顶部还雕刻覆盖瓦垄,檐下还有多层装饰线刻。二层只剩下明间及其顶部,两次间早已坍塌不在。明间内碑板上的文字已经不可读,但是两门柱上的对联:“本支百世不□,蒸尝万古如□”,可推知,这应该是记录李氏族谱一类的“宗支牌”。 一层被人为破坏得较为严重,明间和左次间墓室被打开过,现用砖砌上,明间柱联为:“卜牛眠藻存□□, 染马鬃埋祀万世”。右侧次较为完整,明显有后期维护的痕迹。有柱联曰:“祖孙同大墓 山水共长著”。碑文显示,埋藏时间为道光十九年岁序已亥十月初九日。据李占奇讲,原来该墓埋葬李在明夫妇三人,后来,右侧这位妇人被她侄子迁走,留下空穴。于是李在明的孙子去世后,便埋葬在这个墓室里,听上去很有故事。这种葬法比较少见,只可惜文字不可详读,原因不得而知。

尽管墓碑上有很多的文字和雕刻,尤其是茔墙上的诸多文字,书体多样,书法也颇为讲究。但是风化较为严重。好在墓前牌坊保存情况较好,这座三间四柱四重檐的牌坊稳重大气,气象不凡,其正反面均雕刻有许多的图像和文字,并残留红、黑、蓝等颜色。图像一般都刻在横仿之上,除开匾额上的书法作品,其余空间则以浮雕或线刻花卉,龙凤和云纹进行装饰,图案疏朗,布局饱满,雕工圆润。而立柱上则是阴刻对联多幅,为楷书和行书两种书体,结体大方,笔法厚重开张。正面明间柱联“佳城垂万古,事业昭千秋”,横批匾额刻:“毓秀钟灵”,两次间匾额分别有:“世德作求”,“刻昌厥后”。而相对的背面则有联:“物华天宝日,人杰地灵时”,同樣有匾额刻“福山寿海”。两次间为浮雕花卉。文字均阴刻较深,底部打磨圆润,颇有力透顽石之感,与碑坊整体造型的厚重大气风格颇为一致(图1)。

横批匾额上下各有横仿,下面的横仿正面为“二龙戏珠”,背面为“双凤朝阳”。而匾额上面那块透雕的花卉构件,却是十分精彩。雕件为一整块石头雕折枝花卉,正面以正中一朵含苞待放的花朵为中心,左右对称布局二朵开放的圆形花朵。枝条从中间向左右伸展,内紧外松,形成恰当的疏密节奏,在细长的枝叶衬托下格外突出,花枝叶缠绕形成多层次的变化,繁复而有序。在碑坊的背面,亦同,可能是雕刻得过于纤细,风化而损坏了不少,但却可以让我们看清楚雕件的整体构造。一块石料整体掏空,留下玲珑剔透的石雕。当然,墓坊上的其它建筑构件上的石雕动物和点缀的装饰也颇有意趣。为我们展现了较为完整的清乾隆时期该地区民间的墓葬建筑和雕刻艺术。

从墓坊上背面明间匾额落款处可见:“封翁李在明唐氏/万氏”字样,其刻写颇讲究。李在明与唐氏并排,而万氏则排在下边,且文字明显小于李在明和唐氏,应该是有身份的差异,唐氏当是妻,万氏为妾。这种身份的差异在这些细节上都丝毫不乱,可见民间对礼教传统和家庭秩序的严格遵循。

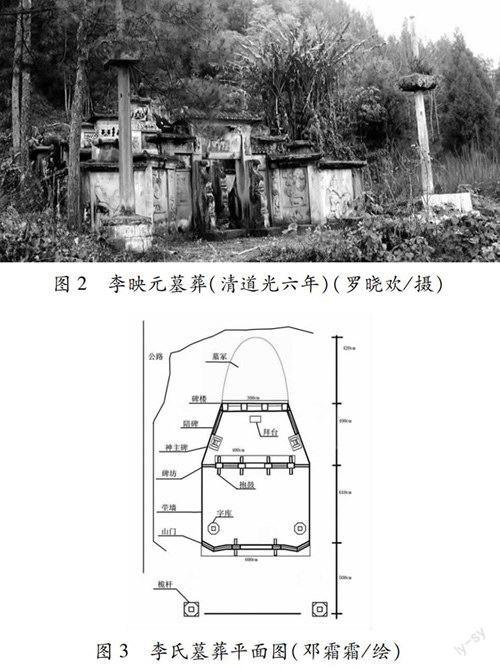

(二)李映元墓

更值得关注的是建于清道光六年(1826)李映元和刘氏邓氏合葬墓,土冢高大,占地颇多,荆棘丛生。该墓是一个配置比较齐全的川北地区清代民间墓葬建筑,包括土冢、墓碑、碑、牌坊、茔墙、陪碑、字库、桅杆在内的综合墓葬建筑群。除开土冢,整个墓园最前者是截面呈八边形的石头桅杆,高5米多,其上端有一巨大的石方斗。桅杆前是一块开阔的平底,再往里依次为山门,门内两侧左右立字库塔,再往里则是四柱三开间五重檐牌楼式墓坊,再往里为拜台和主墓碑。连接墓碑和山门的是莹墙,在墓坊和主墓碑的莹墙中段,左右各有一座高2米多的神主式陪碑,三层建筑不仅中轴对称,而且随地势节节抬升。实际上,体量和占地如此巨大、造型和结构如此复杂完整的民间墓葬格局并不多见,能够如此完整地得以保存,实在难得(图2、图3)。

重庆师范大学邓霜霜在其硕士学位论文中将这座墓葬建筑的空间分为“山门:世俗生活,茔墙:孝德观念,碑坊:理想世界,碑楼:上天征兆”[1]几个部分进行讨论,颇有见地。说明该墓葬建筑确实存在着明确的空间结构和叙事逻辑。

从建筑造型及功能设置上看,首先是配置的完整,尤其是山门和茔墙形成的封闭墓园是很特殊的型制。山墙正门是墓园的入口,为四重檐芜殿顶造型,屋顶装饰山字形脊饰,正中为“寿”造型。 两侧山墙有四幅世俗生活场景的浮雕,分别表现男子读书、作画,和女子梳妆、纳凉,细节丰富,写实,极富生活情趣。 其中的人物的衣着装束、挂饰、家具物件等有着明显的时代和地域特色。而在图像之间的立柱或梁枋上面则浮雕瓶花、折枝等花卉。而大门两侧的假门以及二层额枋上的建筑斗拱的平面化、图案化处理手法显示出匠师高超而熟练的技艺。中间的高大墓坊的结构和造型,有仿乾隆时期李在明墓坊的痕迹,不仅构件坚实厚重,线条硬朗,部分雕刻图案更是明显的搬用。但一些结构细节的处理则采用了镂雕构件,而其装饰雕刻则出现了更改过的戏文、八仙、神话等人物故事等图像。墓坊的最高处檐下也出现了“圣牌”样式的装饰构件,只是这个圣牌上写的是“庚山甲向”,是墓地风水朝向,而后期则是有关身份地位的文字,最体面的则是向官方求一个“皇恩宠赐”或“奉旨”一类的匾额,以显示自己得到官方的支持,在官本位思想支配下的中国,这无疑是最值得显摆的,这些都是在稍晚的道光年间逐渐兴盛起来的装饰雕刻手法。主墓碑结构较为复杂,总体呈“八”字形。可以看作是三组三间四柱建筑的组合,其中正面为三重檐,两侧为二重檐,因此正面较为高大,紧挨着的两侧较低矮一些,向外还连接神主碑(陪碑),为严格的左右对称格局。在这些建筑的明间和次间甚至主墓碑侧面不见常规的阴刻墓主碑志铭文,是几组人物坐像,两侧明间也是后人的溢美之词,行书也算流畅规整,是较好的民间书法碑刻作品,二楼也是人物图像为主。主墓碑的二层明间为遮蔽式门龛,外立柱,这种情况一般内置神主牌位。这种制式也是清嘉庆以后才发展成熟的。因此,该墓葬体现出这一时期墓葬建筑样式的新变化。

墓葬建筑及其装饰的这种新变,一方面是财力雄厚的墓主人提出来的更大更高更好的要求,另一方面也不难看出,匠师们在不断地积累和创新,使得这种独特的墓葬建筑样式越发地自成体系。计成在《园冶》中写道:“独不闻三分匠、七分主人之谚乎?非主人也,能主之人也。”[2]实际上,民间工匠在其创新和创造中,会不断地根据自己的“活”去适应和满足主人提出来的千百种要求。因此,那种认为民间匠师就只会师傅传授的那几招,或者仅仅是程式化地制作一些东西的观念是有问题的。从这些描述现实生活场景的图像,戏文雕刻图像,以及高度平面化和图案化的装饰纹样中,我们实际上也发现了一个全新的民间艺术资源库,且不说那些抱鼓、字库塔陪碑、拜台上丰富的小型装饰纹样、人物立像、戏剧场景、茔墙上的二十四孝图、各种诗文颂辞,就是那些主题结构上的丰富图像、诗文和书法都构成了一套完整的文献数据库。而眼下的困难在于,这墓地一般人是不愿意去走近的,更不要说仔细地去审读和研究它们,随着自然的风化以及人为的破坏,它们将很快消失。

当然,修造这样的墓地是需要大量的人力、物力和财力的。茔墙上的一块碑文道出了部分实情:

川北道保宁府巴州顶山乡五田租业 坐落中宝山下四值界畔 东值小河南值三溪口板桥沟西值□□( 楻 顶)子袁姓抵界北值挂灯穴新置一明山乡文家河座落大四脚田岭下东值大路与文世达抵界南值柳树田角抵界西值齐大河北值齐沟与文经文伦文彩抵界先父在明所置田地十二处新置田地一十二处俱各照管业。(图3)

据李占奇老人指认,这些土地遍及从山顶到河下,相当于今天好几个行政村的面积。而在墓前树立“挂斗”桅杆也表明墓主是有功名者,尽管据说他是捐了一个身份。但是这种明显的违背当时禮制的行为在当时的四川山野乡村比较多见。在传统中国,有土地,有粮食就能够养活一大批人,而当时的匠师们也乐意在一个地方干上好几年,只要有酒肉饭食就能够让他们一天天一凿凿地做活计(图4)。

(三)互酬与归宿

从这两处大型家族墓葬我们可以看出当地对地上墓葬建筑的修建是极为重视的。那些如今已经变得模糊的茔墙上的题刻不外乎两个重要的内容:其一是墓主生前的德行和家族的历史;其二便是对墓葬风水、墓葬巍峨宏大之美的赞颂。从中不难看出墓地的修建之于墓主及家族子孙的重要性。中国人历来重视死后世界,不管是阳宅还是阴宅,相信风水朝向关乎后世子孙的吉凶祸福。

“厚葬以明孝”的观念在中国人心中可谓根深蒂固,修墓不仅仅是后世子孙以孝道之名为先辈建一个地下的家,让其灵魂有一个安顿之地,并且还要通过定期的祭拜、上供,以求得祖先的庇佑。人们相信,逝去的祖先往往会变成祖鬼,亦是“人神”,可以具备这样的力量,至少是可以不至于给家族后辈带来灾祸,因此,也就形成了一种相互照应的“互酬”关系。

但是,更重要的还是另外一层意义,那就是“归宿”。其实很多的墓葬修建是墓主人“生前”为自己及家人而建。所谓“生基”。其最重要的动机就是在灵魂不灭的信仰驱动下,为自己建一个在“阴间”的永久的理想去处。因此,墓葬的修建就追求一种尽可能的“完美”设计。在有能力的前提下,甚至超出可以超越现实的生活样态而从个人的“预存图式”中规划出想象世界的同时也给来世的人留下自我曾在的理想的纪念碑。从这个角度而言,墓葬建筑其实就是对自己归宿的一种设计和实践。正是因为这种实践是建立在以现实的地位、身份、财富、追求为基础的理想化规划之上的终极表达。

在固有的文化模式之下,固然有共同的文化心理和表达模式,但是对于个人而言,越是有能力去实践一种未知的经验表达,这种表达就越是复杂而多样。那么对其进行解读也自然就成为一个综合性、多样性的文本。

正如我们从这两座墓葬建筑及其装饰图像所看到的那样,“互酬与归宿”成为解释墓葬的两个基本向度。

除开那些雕刻图像,最为显眼的还是匾额上的题字。正如前面所提到的李在明墓,匾额和墓联实际上起到“点题”的作用,其修墓的动机和内心的诉求可以得到显现。在李映元墓的山门上题正面题“笃实辉光”,背面有“寿山永固”。墓坊上正面明间和次间分别题写“世德作求”“血食万年”“流芳百代”;背面“庇佑 雲礽 ”“垂裕后昆”“长发其祥”等等。

自然,这些文字书写是地方知名的读书人和有声望的名流。这无疑为民间墓葬建筑的修造增添了一份人文气息。以求取功名为读书动力的古代中国,不失时机地表明自己的文化人身份和追求也是正常不过的事情。

但是,从两座墓的这些具有点题意味的文字中我们可以读出以下几点:

其一,墓葬修建作为家族重要事务,只要有财力便世代为之,并且一定要在一个“风水”好的地方建立起一个“永久”的寿域。因此,赞美墓葬风水称为墓上题刻的重要内容,如“毓秀钟灵”、“寿山福海”。或者干脆直白地写明“庚山甲向”。万古、千秋,永固等成为主要的追求,甚至要与日月、山川同在,为的是不灭的灵魂。

其二,便是祖先的功德可以成为后世的“血食”。如两座墓都有的“世德作求”一语取自《诗·大雅·下武》:“王配于京,世德作求。永言配命,成王之孚。”意为:“咏世德之骏烈,诵先人之清芬 (《文选·陆机〈文赋〉》) 。而“庇佑 雲礽 ”中的 礽 便是有“福”,而 礽 也指“ 礽 孙”,即是从本身起第八代孙。可谓久远,因此有墓葬,祠堂碑联常有“蒸尝百代”“血食万年”这样的语句。曹雪芹在《红楼梦》第三十五回中就提到宗祠联曰:“肝脑涂地,兆姓赖保育之恩;功名贯天,百代仰蒸尝之盛”[3]。可见,不管是逝者后代,还是墓主本人,在丧葬传统中将互酬与归宿的核心诉求表达为复杂多样的可见文本。

如今,这些印刻着当时人们的生活和想望的墓碑,已经成为历史文化遗存,其中甚至不乏民间艺术精品,也成为研究家族繁衍生息、区域文化历史的重要物证,却在不断地消失。这墓地边的棚子和这对守护墓地的老年夫妻此刻变得如此的写实,也如此的具有象征意味(图4)。

二、阴宅与阳宅

(一)吴家昌墓

待覆盖墓顶的一大丛植物被砍去,墓葬完全显露出来。巨大的土冢和高大的拱门再一次刷新了我们对于民间墓葬建筑的印象。尽管浓雾还未完全散去,但是拱门上端的雕刻已经可以看得比较清楚了,圆形拱门上装饰有两层石雕装饰,内层为拐子纹样式的浮雕门罩(挂落),上刻云纹并有蓝、白等彩绘残留。与圆形拱门形成了颇具意味的方圆对比。顶部外层雕刻布幔,从顶两边垂下,布幔上雕刻有以骑鹤仙人为中心左右分列八仙,与圆形拱门形成一致的弧形。布幔正中还雕刻一组福禄寿三星群像。布幔和门罩之间还间以璎珞等挂饰,使这个巨大的拱门丰富而有变化。圆弧下接立柱,门柱上有同样颇具气势的对联:“朱阁共玲珑四香花满流云远,玉堂长 蔭 映八丈氲布泽多。”硕大的阴刻文字,笔力强劲,结构饱满,雕工细腻,从书写到雕刻都应该算得民间书法的上品。以上这些细节表明,匠师和造墓者对之进行了有意识的设计和表现。这座高、宽都有6米的拱门应该算是中国最大的石质圆形拱门和门罩之一(图5)。

走近才看到,墓碑位于拱门里面约3-4米处,直达拱顶,前面便有了这高大而宽敞的享堂空间。这种将墓碑建于条石码砌的拱形建筑保护之下,土冢则位于墓碑之后的样式,在这一带不难见到,但是这种样式显然比直接修建在土冢之前的地上更有技术上的难度和花费更大的成本。因此,一般这种样式的墓葬建筑往往都比较高大,装饰也更为复杂精美。但像吴家昌墓这样的体量着实不多见。

墓碑台基高约1.5米,其上才是依墙而建的三间四柱三楼墓碑。原来此墓多次被盗,墓碑前的碑志,碑版(文)等已经消失不见,墓门是后人用条石重新砌上。而新砌的条石也被凿了一个洞,显然是盗墓者还不死心而新近打的,估計比较失望地放弃了进一步的破坏。门柱、门罩多已被破坏,现用条石封闭,一些雕刻构件还散落倾倒在一边。尚存的门柱托住二层额枋可分为三段,底部为狮子,背上顶四方瓶,其上有云纹为底的人物群像,复杂精美。里层明间还有立柱,雕刻戏文人物和花卉。

二层额枋与下层明间和左右次间相对应分成三段进行雕刻装饰,正中为文戏,两端为武戏,人物众多,动态生动多变,因为相对于室内,雕刻上的红底蓝色彩绘还比较鲜艳。

二层围绕亡堂空间进行的雕刻装饰很是精彩。墙上开龛,外围以门柱和栏板,均有复杂的雕刻。其内的高台上端坐三人,居中者头部不存,左右为女性。面前有一供桌,其上摆有物品,围绕桌前数人忙碌。头顶垂花柱和匾额,上刻“三□作□”。在墓碑的顶部还有一块“亚”字形的云龙纹圣牌,竖向有“皇恩□□”。背后的石墙上左右各阴刻巨大的“福”“寿”二字。亡堂两侧的次间内也各雕刻人物图像。整个墓碑主要以红、蓝、黑三种颜色进行涂绘,但是保存状况不是太好,估计是顶部漏水,使碑体受侵蚀所致。但是这个亡堂结构和装饰基本完整,可以看到,这一时期墓葬建筑造型和装饰的重点所在。墓碑上建亡堂,并将牌位或墓主夫妇真容像雕刻其内是这一地区比较流行的做法。亡堂是家居神龛的移植,因此,也就成为象征性的“宛在”实体而受到供奉。

在墓碑的两侧与二层额枋同高的位置对称安排有长条幅的戏剧场景雕刻,其下各有题记,多达数百字。左侧仅仅中间部分可识读,右侧保存较为完整,为:“乙丑暮春重题家昌公之墓”,为“七言律”和“再附五言短古于后”两首。落款为“族孙廪善生吴炳阳”。书体端正,笔法秀丽,颇得欧体之法。而在墓碑正面的台基和两侧下层,发现隐约图像,仔细清理出几幅大尺寸的浅浮雕带线刻动物装饰纹,线条极为流畅,动物和云纹动态十足,穿插有序,题材和内容也属于难得一见,真是佳品。

墓地位于农地上层台地上。墓葬前的农地里露出大块似乎有人工雕琢过的石块。据村主任和当地老百姓说,现存部分仅仅是该墓的主墓碑的部分,之前还有桅杆和墓坊,其上还有木结构房子,为五滴水,外八字型,木匠师傅名叫吴国均。吴主任描述起当年见过的情形,有高大的桅杆、墓坊以及鲜艳的色彩、活灵活现的人物雕刻。但是在1974年修路时,因需要铺路的碎石,就拆毁了房子,炸掉了牌坊和桅杆,包括桅杆等附属建筑被打成碎石用来铺了4.8公里的路基,我们现在见到的只是其残留的拱形享堂!……听来不禁让人扼腕叹息!躲过了文革浩劫的墓葬建筑却在建设中被吴氏后人给毁了。

村民们将从墓地之上清理下来的植物在墓前堆成一大堆,点燃。一股青烟绕着墓葬飘向空中,影影绰绰间,又看到了拱门上的若隐若现的八仙和福禄寿三星雕刻图像。

关于这座墓还有个故事。说当年墓地修建完工时,吴家昌来墓前验收,曾在墓前发誓,说在他死后,如果谁胆敢来破坏墓碑,一定会吐血而亡。这个毒誓一直在当地流传着,直到1978年,一位当兵的叫康正地的人,年轻气盛,不信这个邪,把墓前的路炸掉。没过几日,果真在家中吐血身亡。这类听起来有板有眼的故事并不陌生。

(二)花房子

距离该墓不远的坡下,有一片民居,这就是该乡的另一处省级重点文物单位——灵山吴家大院。这是吴家昌的弟弟吴家恒在哥哥修建阳宅的同时,修建了这座大型四合院民居,因为该房子雕梁画栋,被称之为“花房子”。

如今前面部分已经不在,只有正房和左右厢房,房屋建筑面积693平方米。主体为川斗结构,板壁墙体设花窗,青瓦屋面,悬山顶,正房面阔五间,进深一间,通高7米,檐下设3米左右的回廊,明间檩子施彩绘、左右厢房面阔三间,进深二间,通高5.9米,中间为青石板铺地的院坝,整个用材考究,结构严谨,布局合理,是一座典型的川北地区典型的川斗结构民居样式。

既然叫花房子,自然其彩绘、雕花是少不了的。尽管遭受了多次盗劫,但主要的雕刻构件还是基本完整。如垂花柱、撑拱、雀替的雕花,花窗、彩绘门以及梁柱上的雕刻和檩子上的彩绘等基本保存完好。我们一行还是第一次见到规模如此大,保存如此完好的川北民居建筑。特别是看到太多的石雕之后,看到了木雕彩绘既有的柔韧、细润的一面,也感受到因为刀切斧砍的造成拙朴钝挫的视觉肌理。

最为精彩的是那些撑拱和雀替,一组一组满雕纹饰,手法有浮雕、透雕和圆雕,也有线雕和彩绘。大约二十多扇窗户也是值得细细观众之,造型多变,有圆窗和方窗,窗格的组合与内部的雕刻图案又绝不雷同,有动物、花卉,更有戏剧人物,错落并置,变化多端,特别是几乎每个雕件中间都是以小巧而精致的戏剧人物和场景而成为视觉的重心,颇值得细细辨识和品味。抬头便看见上层梁柱和屋顶檩子上五彩的花卉,以蓝、红二色为主,其实图案并不复杂,但是简单图案和色彩的错杂却呈现出五彩缤纷的效果,这在偏远的西南山区,着实难得一见。

如果只谈木雕,对这座建筑是不公平的。因为在房屋的街沿,柱基部分的石构建上,很多的石雕作品也同样精彩。柱础一般为三段式,最上段为圆形鼓面,中间为四方或六面方柱,下端为四脚方凳状。通体雕刻花纹。特别是中间雕出层层外凸的框饰,正中镶嵌一幅人物图像,或马战、或文戏,或是龙凤吉祥纹样、或刘海戏金蝉一类传统图案,还有“牧童遥指杏花村”一类的诗文图像,意趣盎然。院坝转角处与房屋台基之间的石栏板上还雕刻石狮坐在石柱上,其间石板上也雕刻更为复杂的戏剧场景。

在堂屋的正中,我们看到了前文提及的家居神龛,即“壁龛”。内置亚字形雕花牌位,上书金色“天地君亲师”。较为特别的是壁龛下层还有一块同样大小的区域,白地黑线描绘了数十人像,研究模糊不清,但是“福禄寿”三个墨书字让我们猜测到画面的大致主题。可惜的是,因为被盗只剩下壁,龛却没有了。从几块残件和顶部三层对称的“双狮解带”“双凤朝阳”“二龙戏珠”雕刻彩绘纹饰可以推断,该壁龛的造型和装饰当是何等的精彩(图7)。

(三)阴宅与阳宅

据当地村同吴懦朝介绍,吴家昌和弟弟吴家恒都是大财主,并做一些盐米、丝绸等生意。哥哥吴家昌花费大量的钱财为自己和妻子修建了墓。而弟弟吴家恒却把大量的银子拿来修建了自己的住宅,在当地,人们称吴家昌的墓为花坟,称吴家恒的房子为花房子。那是因为,无论是吴家昌的墓,还是吴家恒的房子,上面都雕刻着许多精致的图案、花纹,看着都十分漂亮。

这里有一个有关吴家恒造房子選工匠的故事。说当时要在所有修建住宅的工匠中选一个人做领头的,大家都争先恐后的推荐自己,在大伙儿乱成一锅粥的时候, 吴家恒却发现有一个人正坐在台阶上睡大觉。吴家恒就叫醒了正在睡觉的那位工人,问他会哪些绝技。那人回答说自己什么也不会,只会打直线,并且不用任何的测量工具,仅凭肉眼看。吴家恒听了马上让这位工人演示了一遍,果真,他画直线的测量工具,却把直线打得特别直,跟尺子比过的一样直。于是吴家恒决定选他做了工头。这不禁让人想起了柳宗元的《梓人传》中为京兆尹造房子的那位“左持引,右执杖”的梓人。

另据当地村民介绍,据说是兄弟二人生前相约好了的,两人无论怎样都不能相距超过800米的距离。建好之后,吴家昌的墓到吴家恒的住宅,直线距离刚好800米,不多一米,也不少一米,真是神奇。

这些故事的真实性并没有必要详究,但是兄弟两人,一人倾尽财力修了阴宅,而另一人却修了阳宅。从相约分离不超过800米距离的传说看,兄弟俩似乎并没有刻意地相互“比拼”的攀比心理,究竟是出于何种考虑,已经无法追考。

但是,其中的“花”字是值得探究一番的。对于这两处地方上的“标志性”建筑而言,不管是阴宅还是阳宅,“花”似乎是他们二人最为用心之处。中国人“事死如事生,事忘如事存”的观念使两者在空间意象上也有诸多相同之处,除了体量、尺度、开间上的共同追求,还有就是亡堂与家居神龛的同构,更多地是在建筑装饰上的不遗余力。

建宅的目的是给自己营建一个安身之所,但是人类对于居所的需求远不止以遮风挡雨,避湿就燥,通过“高台榭,美宫室”达到“非壮丽无以重威”的示范效应,成为引导中国人打造自己居所的基础参照。司马迁在《史记》中就记录了齐宣王死后,“ 湣 王厚葬以明孝,高宫室大苑囿以明得意。” (《史记·七十列传·苏秦列传》) 的行为。而实现这一效果的的手段便是使用“装饰”。《礼记》上有:山节藻 梲 、复庙重檐、刮楹达乡、反坫出尊、崇坫康圭疏屏,天子之庙饰也。” (《礼记·明堂位》)

中国根深蒂固的等级观念影响到人们对于建筑的最高标准的认知和判断,即使在最偏远的乡村野地,人们对于理想化建筑的实践也概莫能外。可以说,中国人有一种对于建筑的信仰,或者说是对于礼仪性建筑的信仰,因为这种礼仪性建筑有一种“神性”的存在。“山节藻棁,丹楹刻桷”的目的并不只是好看,同时也有娱神、通神的功能。这一地区的墓葬建筑通过模仿高度等级礼仪性建筑来达到这一目的。

如同我们描述的那样,通过雕刻、彩绘,通过各种题材、内容的图像来体现出艺术的美感,这种美感在村民们看来便是“花”。花意味着有更高大、更复杂的结构,更丰富的图像,更多彩的颜色……花也就意味着更好看。这种好看自然需要付出更多的“劳动”,亦即更大的经济成本。因此,花的背后其实还意味着更多的语义。巫鸿先生在《中国古代艺术与建筑中的“纪念碑性”》中提到这种纪念碑性源于其“昂贵”的美术的制作。他复杂而严谨地论证“宗庙和礼器、都城和宫殿、墓葬和随葬品”而得出的“纪念碑性”的结论在在乡野之中似乎归结到一个“花”字之上,这是他们对于美好之物的简单而朴实的赞许。

小 结

“孝治”和“教化”作为有清一代的治国之纲,其大力推行的《圣谕十六条》首起便是:“敦孝弟以重人伦,笃宗族以昭雍穆”,这无疑推动了对于宗族、祖先的尊崇,崇修墓成为孝道的重要体现。

川东、重庆、鄂西等地的”湖广填四川”移民的清代地上墓葬建筑碑刻内容和形式极为丰富,历史和文化信息含量极大,是研究该地区社会历史和文化的绝佳材料。但是,这些“墓葬碑刻”遗存,作为与族谱、方志、祠堂(碑)、会馆建筑雕刻和装饰相互印证的整体文献系统却被忽视。多年来,笔者带着课题组收集到大量的一手材料(包括照片、著录、测绘数据、拓片、访谈录音、族谱等),从中发现了这些碑刻铭文和装饰图像是研究该地区历史文化、民俗民艺、家族变迁、社会整合等问题的重要文献,构成了一个与该地区的会馆、碑刻、族谱、方志等可以互证的完整文献系统。它们反映出的寻根问祖、族规家风、崇孝奉善等文化要素和道德信仰也是涵养社会主义核心价值观的重要源泉,是社会伦理道德、家庭、家族乃至中国中华民族向心力、凝聚力的基础,是乡村社会文化的“根”和“魂”的一部分,也是乡情乡愁的重要纽带。

这些实体的建筑及其丰富的装饰,创造出了特殊的多重空间:实体与精神、实用和欣赏、教化与娱乐、现实寄望与祖先的德行等,构建起了特殊的观看逻辑,从而实现了祭拜、教化、宣示等功能,整体地塑造了一个对生者而言的肃穆恭敬的祭拜之地。对亡者而言的幽微深邃的灵魂居所,反映了中国人对于由建筑营造的“礼仪场所”和“视觉空间”的特殊理解,也是该地区民众传统孝道观念和祖先崇拜的地方性知识。

参考文献:

[1] 邓霜霜.四川平昌县黑马山李氏墓葬建筑雕刻艺术研究[D].重庆:重庆师范大学,2015.

[2] (清)计成.园冶[M].重庆:重庆出版社,2009.

[3] (清)曹雪芹,高鹗.红楼梦[M].北京:人民文学出版社,2005.