以机制创新实现精准扶贫“平台脱困”

2017-05-25刘武芳

苑 丰 ,刘武芳

(1.南京审计大学 国家治理与国家审计研究院,江苏 南京 211815;2.南京审计大学 马克思主义学院,江苏 南京 211815)

以机制创新实现精准扶贫“平台脱困”

苑 丰1,刘武芳2

(1.南京审计大学 国家治理与国家审计研究院,江苏 南京 211815;2.南京审计大学 马克思主义学院,江苏 南京 211815)

在日益呈现顽固性、细碎性、综合性、趋市场性的扶贫新形势下,从“外扶”与“内生”的有效衔接与良性互动机制构建来看,作为主力军的政府扶贫呈现“接口断位”, 尤努斯式的信贷扶贫需要“调适对位”,商业扶贫存在“功能错位”,NGO扶贫囿于“体制缺位”。适应新形势、新要求,精准扶贫工作需要以“平台脱困”的新思维,从主体激活与乡村发展的结构重组、主体再造、机制创新三个方面,实现平台搭建、行政接入、社会整合和市场运作,以此保证精准扶贫功能的有效性。

精准扶贫;机制创新;平台脱困

2015年中央扶贫工作提出“精准扶贫”,确保到2020年所有贫困地区和贫困人口一道迈入全面小康社会。在这样的新形势下,一些地方进行了积极的探索,比如广东的“双到”精准扶贫、贵州的“六个到村到户”、甘肃的“567”推进模式、四川的“四到县”等等[1]34-47。但是对扶贫工作中“心难扶、效难增”的核心瓶颈还没有根本性、实质性的解决。如何以机制创新实现有效突破是当前实践提出的迫切需要解决的课题。

一、扶贫工作面临的“新形势”

在党和政府的坚强领导下,经过近40年的持续努力,我国在反贫困工作方面取得了举世瞩目的成果:从1978年的2.5亿极端贫困人口、30.7%的贫困发生率下降到2014年的7 017万贫困人口、7.2%的贫困发生率[2]14;与同期全球很多地区的贫困人口大量上升形成鲜明的对比①如撒哈拉以南非洲贫困人口占全球极贫人口的比重由1981年的11%上升到2010年的1/3以上;而印度极贫人口占全球极贫人口的比重由1981年的22%上升到2010年的33%。参见白朝阳《全世界约有12亿人处于极度贫困 世界贫困人口“版图”》,臷于《中国经济周刊》2013年第19期。。 然而,时至今日我国扶贫工作的形势也发生了新的重大变化。

(一)“顽固性”突出,贫困人口基数大、贫困程度深

存在于我国中西部区域中的贫困人口数量仍然较大,减贫的成本相对之前来说更高,因此脱贫难度相对也更大。要实现到2020年摆脱贫困的既定目标,时间上已经十分紧迫、任务也是相当繁重。且这部分脱贫人口返贫率较高。另一方面,贫困人口的贫困程度仍然较深。2014年贫困地区农村居民人均可支配收入中,工资性收入、经营净收入、财产净收入、转移净收入分别为2 240元、3 033元、81元和1 497元,占可支配收入的比重分别为32.7%、44.3%、1.2%和21.8%。与全国农村平均水平对比,工资性收入占比低6.9个百分点,经营净收入占比高3.9个百分点,财产净收入低0.9个百分点,转移净收入高4.0个百分点。2014年贫困地区农村居民消费支出中,人均食品支出2 197元,占消费支出的比重为36.6%,比全国农村平均水平高3个百分点[2]26。

(二)“细碎性”明显,贫困人口瞄准难度加大

当前阶段,我国“大面上”的贫困问题虽然得到了较为有效的解决,但是剩余的扶贫对象主要集中在一些具有特殊困难的地区。国家统计局的数据显示,当前我国14个集中连片特困地区、592个国家级扶贫开发工作重点县、12.8万个贫困村全部集中在我国中西部地区,其中贫困人口超过500万的省份中如贵州、云南、河南、广西、湖南等,也都无一例外属于中西部地区[3]。如果把医疗卫生、饮水、交通、教育等多方面的条件纳入贫困内涵来考察的话,我们可以发现连片特困地区的一个明显特征就是基本都集中在山区、偏远地区、高寒地区,贫困人口的生产生活困难程度更加突出。因此,大量的贫困人口分散在多片的贫困地区、细碎交替,贫困地区与贫困人口之间的“错置化”日益明显,瞄准难度成倍增长。

(三)“综合性”增加,贫困人口“资金外贫困”问题严重

长期以来,贫困地区人口就业技能素质不高、教育水平较低已经成为扶贫项目顺利实施、摆脱贫困的“瓶颈”。根据国家贫困监测调查显示2014年贫困地区农村7-15岁少儿中仍然有0.3%的中途辍学比例。主要原因是孩子个人因素的占74.9%,家庭经济困难或缺少劳动力的占8.2%,学校距离太远交通不便的占2.5%,其他原因占14.4%。在中途辍学儿童中,小学阶段辍学的儿童占21.8%,初中阶段占63.5%,高中阶段占14.7%。从卫生条件看,2014年贫困地区农村居民中,身体状况为健康的人数占89.7%,体弱多病占6.3%,长期慢性病占3.4%,患有大病占0.6%。能及时就医的比重为94.4%,在不能及时就医的主要原因中,经济困难和医院距离太远所占比重分别为16.5%和75.4%[2]31-33。随着形势的发展,我国农村反贫困的主要任务发生了本质的变化,“反贫困”已经不再是传统意义上的解决温饱和提高收入的问题,而是包含了健康、教育、能力等方面在内的更具全面性、艰巨性和融合性的新内涵。

(四)“准市场性”趋向越来越明显,反贫困工作的制度和机制设计不足

当前我国农村扶贫工作的资金筹措任务主要的还是由各级政府在负责,这种扶贫资金筹措的机制虽然有利于充分利用政府的强大动员能力提升扶贫工作的效能,但却导致扶贫主体的“单一化”问题,即多元化扶贫资金筹措机制和管理能力不足影响贫困地区农村扶贫工作效能的进一步提升。我国农村扶贫资金投入方向和运用模式的引导力量不足,扶贫“涓滴效应”失效*涓滴效应又称“涓滴理论”(利益均沾论),指在经济发展过程中不给予贫困阶层、弱势群体或贫困地区特别的优待,而是由优先发展起来的群体或地区通过消费、就业等方面惠及贫困阶层或地区,带动其发展和富裕,或认为政府财政津贴可经过大企业再陆续流入小企业和消费者之手,从而更好地促进经济增长的理论。,完全市场化的幻想脱离农村实际。另外农村扶贫资金对造血式扶贫项目的支持力度也不足[4]。为此,《中共中央、国务院关于打赢脱贫攻坚战的决定》(2015)提出六大基本原则:“坚持党的领导,夯实组织基础。坚持政府主导,增强社会合力。坚持精准扶贫,提高扶贫成效。坚持保护生态,实现绿色发展。坚持群众主体,激发内生动力。坚持因地制宜,创新体制机制。”[5]然而,如何在“外扶”与“内生”的有机衔接与良性互动的平台搭建与工作机制建设方面,仍需要根据我国反贫困实践的新形势来突出 “趋市场性”的制度设计,以内生化、长效化、差异化、细分化、综合化的平台保障,在扶贫资金来源、种类、用途、发放、审计等诸多方面进行“内生平台——行政整合——市场运作”式的机制创新。

二、扶贫制度安排面临的“新困境”

当前围绕实施精准扶贫方略,在坚持中国制度的优势、注重六个精准、分类施策、支持和鼓励全社会采取灵活多样的形式参与扶贫方面,我国扶贫制度的总体安排虽然呈现出新格局,有望实现新突破,但是仍然面临如下困境。

(一)体制扶贫一定程度存在“接口断位”

长期以来,行政性的扶贫方式可以使扶持资源直接到达贫困乡镇和贫困村,但是实际最终获得这些资源的主体却可能不是最需要帮助的主体,即出现所谓“扶强难扶弱、帮富不帮穷”。基于此,“到人到户”、“精准化”的扶贫思路和呼声日益强烈。甚至在一些地方,扶贫虽说是有了新的思路,但是办法还是老办法,实际效果大打折扣,难免还是“假把式”[6]。归结起来,其根本原因在于资金使用方式对于微观主体和扶贫生态的不适应。以行政性力量“整建制式”扶贫,虽然可以通过建档立卡、“责任对口”、使“资金” 精准到户。但是资金之外贫困人口的“意识活化”、“能力内化”和“生活转化”,却因为体制性资源传导的“由外达内”、“从上到下”、“用大对小”、“由整趋散”、“以短侍长”、“驭直通幽”,而使新态势下的扶贫效果难以在“精准”中达到持续、长效、动态和贴切。核心问题在于缺乏以贫困人口为主体、以内生组织为平台、以自我发展为动力、以“准市场性”配置为保障的“新接口”。

(二)尤努斯式草根扶贫需要“调适对位”

世界范围内的小额贷款项目起源于1960年代末到1970年代初期,而以“底层突破”著称于世的尤努斯“草根式”小额扶贫信贷毫无疑问从权利确认、内部约束、制度支撑等方面来看,具有一定借鉴意义[7]。从设计理念上看,尤努斯式的银行完全颠覆了传统商业银行的信贷准则,创造出了一种持续关注贫困阶层、调动培育穷人主体性的新的金融文化,建立了在扶贫领域内可以称为“银行业本质革命的新型银行架构,一种新的经济概念”[8]。而我国正式开展尤努斯模式的小额贷款项目出现在1990年代中期。经过十多年的发展,中国的小额贷款项目大体上有两条基本的发展路径:一是紧跟尤努斯开创的乡村银行发展的轨迹,主要由具有奉献精神的境内外人士或慈善机构来捐献资金成立非营利性质的小额贷款组织;二是由政府的扶贫部门利用财政的扶贫资金对农村贫困户进行贷款扶持。应该说,小额贷款项目开启了我国大陆地区的学者与官员利用金融手段来扶贫的工作思路,功不可没。但就全国范围而言,尤努斯模式的扶贫效果在帮扶人数、自身可持续发展等方面表现得并不理想[9]。如何根据我国具体文化、社会、经济、政治等的实际情况,尤其是如何适应由我国宏观经济结构背景下,具体村域的产业结构、城乡关系、制度供给等构造的“经济机会”,有效解决“调适对位”的问题,需要智慧和实践。

(三)商业扶贫存在“功能错位”

我国小额信贷机构、村镇银行等金融主体的出现,政策初衷是要补充农村金融市场,改善农村小企业、贫困人口和低收入农户等主体的“金融抑制”。但是实践表明,受利益和“生存法则“的驱使,这些完全“商业化”的金融机构都有“抽离”农村和农业的倾向。对于要扶持的贫困主体,更是心有余而力不足。比如中和农信2014年发放了28亿元的贷款,惠及25万多户农民,利润率不到1%,属于“保本微利”[10]。因此,如果没有针对性、配套性的政府政策支持,仅靠商业性的农村小额信贷模式,前景是不容乐观的:资金短缺、规模受限、作用式微、或者“异化”为一般的商业性的金融,而背离扶贫目标和宗旨。因此,政策意义上贫困线以下的“绝对扶贫”工作不能也不应该由以盈利为生存保障的商业性小额信贷来实现,否则难免失于“功能错位”。

(四)NGO扶贫“体制缺位”

非政府组织(NGO)在中国经过20多年的发展,虽然己经在我国的环保、扶贫、教育等领域取得了一些积极的成果,其参与扶贫的有效模式和途径部分弥补了政府扶贫的缺陷。与政府工作相比,非政府组织的成员往往有较强的意愿驻留在贫困地区,因而了解贫困人群的需求,依据自身的组织特点向其提供具有针对性地援助,可操作性更强[11]。但是,处于社会转型期的非政府组织,仍然较难独立自主地参与扶贫工作。政府和NGO共同合作,双方仍然需要调整角色定位和自身转型,比如可以在哪些扶贫领域达成共识,实施哪些行之有效的措施,以实现合作效用的最大化等等方面还有比较广阔的拓展空间。而其中的核心问题在于,NGO扶贫在“体制嵌构”(嵌入体制中构成新的结构和机制)方面面临较多的障碍,即存在“体制缺位”,而难以作为有效的制度性供给。

三、“平台脱困”是实现精准扶贫 的“新保障”

适应新形势、新要求,扶贫工作需要新理念、新机制。从2006年就开始的以湖北监利县王垸村、河南信阳郝堂村等为代表的一大批村庄*有关案例讨论,请参见:张晓山《郝堂村变迁与村庄可持续发展反思》,载于《中国乡村发现》2013年第6期;贺雪峰《富有想象力的郝堂模式》,载于《决策》2013年第9期;周立、肖刚《前三十年看小岗,后三十年看郝堂》,载于《农村金融》2013年第9期。。在地方干部群众的努力下进行了“资金互助促发展、利息收入敬老人”的“内置金融”合作社与“内置金融”村社*内置金融合作社是由我国著名三农问题专家李昌平老师倡导和实践的农村综合治理和发展的创新模式,专指获工商管理部门注册的,在行政村域内,依托村级组织,由乡贤倡导、村民为主、自发组织成立的,以信用互助为核心向村民生产生活提供综合服务的社区型资金互助组织。有了内置金融合作社的村社就是内置金融村社。建设试验,扶贫和发展效果显著,为精准扶贫工作的“平台脱困”提供了新思路。

(一)“平台脱困”需要“平台转换”

古人云:“世异则事异,事异则备变”[12]。在城乡一体化背景下的农村发展进程中,从内外主体之间相互作用和乡村发展的途径与方式等角度,我们可以把由外到内式的“资本(换取土地变性)+”或者“互联网(整合资本、技术)+”背后的思维范式称作是“媒介转换”,即在不改变乡村组织和既有关系的基础上,主要着眼于发展媒介的转换。“媒介转换”的思维范式是单纯的经济主义取向。这种取向是以单相度的“消费者+劳动者”的视角来“界定”农民,是对农民经济、文化、社会、政治、生态属性的“抽离”,会造成农民的主体扭曲和乡村社会的文化和伦理危机、基层社会的治理危机、县域社会的生态危机。

我们可以把由内到外式的以乡村治理和发展的新载体——“内置金融村社(以内合外联的方式整合城乡)+”的本质范式称作“平台转换”。“平台转换”范式是综合的治理主义(协同、合作、整合)取向,是以复合多相度的劳动者、消费者、生活者的角度来契合农民的生活和发展逻辑,在突出农民经济属性的同时,尊重和回应农民的社会、文化、政治和生态属性,也更好地整合资源,协同发展。

(二)平台脱困需要“结构重组”

改革开放以来,伴随农村家庭承包制的推行和市场经济体制的影响,农户与农户、农户与集体之间的利益联结纽带发生了重大的变化,由过去的高度一体化的利益整体变成了个体和家庭利益为主,集体利益越来越被“虚置”的状态。这一变化过程在两个方向上延伸:一是当今的农户已进入到了一个“内外”互动更为频繁、更为“开放”的经济、社会体系中,并且越来越深地进入或者卷入到一个分工充分的“社会化”体系中来,也使其自身发展进入到“社会化小农”的阶段”[13]。 二是虽然村民自治组织系一定程度上带有“准政权”性质的村民自治组织,但村民自治机制不完善,基层组织管理服务虚化严重。当前农村“支应型”的村委*所谓“支应型”村委即在主观意识和实际功能上仅能起到“维持”、“支应”乡镇工作而缺少带动村庄发展的能力和动力的村委。较为普遍[14]。

在上述变化的背景下,扶贫工作单纯以社区空间、行政单位甚至利益竞取为核心构成的工作机制是“无机散质”式的。而以乡贤发起、两委主导、敬老扶贫、全员参与为特征的“内置金融”村社平台,在敬老扶贫、诚信互助、治理发展等理念下,构建“资源的文化网络”*“资源的文化网络”一词是基于和类比于杜赞奇“权力的文化网络”一词,着眼于市场经济背景下,乡村发展首先需要以“敬老、诚信、互助、治理、发展”等共识性的文化网络的构建,来整合和配置经济、社会乃至政治方面的城乡资源。,无疑可以成为平台重组的新型结构选择。在“资源的文化网络” 之下,可以以村民之间的资金互助为纽带,采用多种方式为建档立卡贫困人口配置股权,政府辅以配套构建专项资金注入和补偿机制,搭建市场导入和对接渠道等等,实现城乡“三资融通”(以货币为纽带,以熟人社会的信用为担保,以“市场机会”为保障),有利于形成“有机、密切、持续”式扶贫载体的“结构重组”。

(三)平台脱困需要“主体再造”

适应工业化、信息化、城镇化快速发展对同步推进农业现代化的要求,如何在改善乡村治理机制中提高公共资源配置效率、提升基层组织管理服务能力,是当前我国农业农村发展亟待破解的课题。其实质在于组织农民的方式与农民组织的形态问题。政策和实践层面对于这一问题有三个解答。一是有关“乡政村治”。取消农业税后,随着乡镇权力的撤出、村级组织缺乏财力支撑无所作为、一事一议和村民自治机制不完善,导致了基层组织管理服务的捉襟见肘[15]。二是农民在专业经济合作中的“非全程”和“非全要素”参与使得经济合作组织对维护农民经济利益的作用有限,甚至反而成为与农争利、伤害农民的掩体,导致我国农民专业合作组织在既缺乏欧美国家的规模效应又缺乏日韩农民信用合作的前提下,在乡村治理中的功能模糊、作用空间不足[16]。三是农村金融合作基于货币的一般等价物特性,在农村发展和乡村治理中具有“血液”和要素纽带作用。通过适当的方式建立农村内置金融,在促进农村经济发展、重建乡村社会信任和治理机制创新等问题上都具有重要意义[17]。

但是,我们看到上述三个方案在乡村治理实践中的实效性仍有不足。核心问题是没有解决支撑乡村治权的集体产权有效实现问题,从而导致农民合作的低效和乡村治权的扭曲[18]。从这个意义上看,“结构重组”后的工作平台在组织形式和工作模式上已经“扬弃”了既有“松散型”的村委会、党支部、公益组织、社会团体、专业合作社等架构,而从提升两委、治理创新、扶贫发展的角度着力于发展乡村产业和集体经济,形成“治理+经济”的工作新格局,体现为以混合所有制为特征、汇聚了村庄发展正能量的“内置金融”合作社及“内置金融”村社。

(四)平台脱困需要“机制创新”

当前市场化背景下,农村社会自我内生秩序能力存在严重不足。怎样通过适当方式来强化农村基层组织治理、服务和发展能力,怎样输入外来资源以“外生”出农村基础秩序已经成为乡村治理和发展的现实和紧迫的需求。有学者建议在既有组织体制中充实新内容,重构乡村治理主体的存在形式与作用方式[19]。新形势下的扶贫工作,需要制度激活、市场再造,即以需求为导向、以效益为指针,实现城乡资源的市场化配置,构建可持续的发展机制。为此,需要以“内置金融”合作社实现村民与集体、村社与政府、村社与市场等等主体之间互动规则的创新,以此保障有机整合村内资源,在对等协商能力提升中导入和对接市场资源,最终实现资源配置“内合外联”,在发展中扶贫,在扶贫中发展。

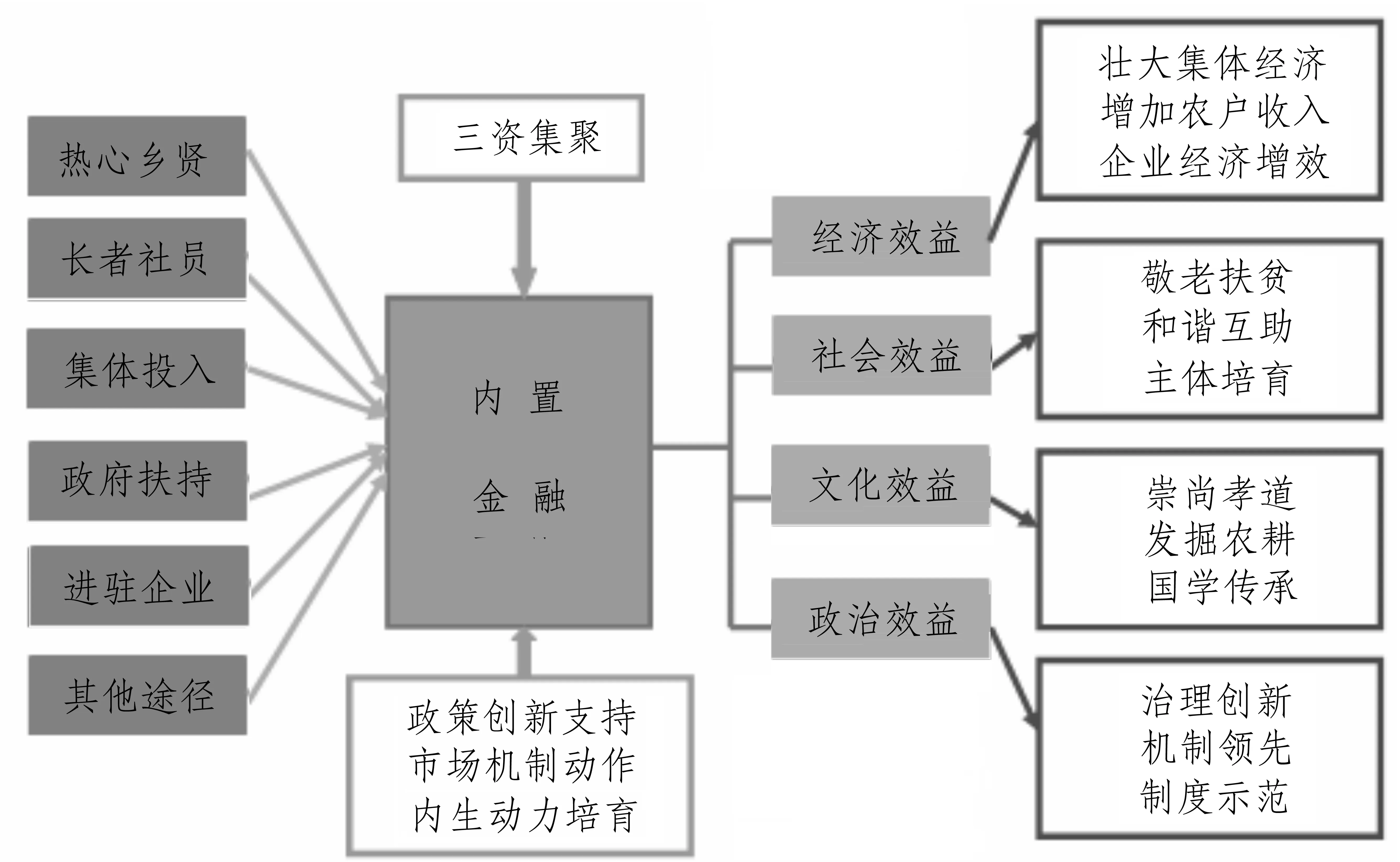

“内置金融”合作社的结构与功能示意图

以王垸村和郝堂村为代表设计的资金互助扶贫模式中,政府和社会只花很少的钱,以最大限度地激活村庄内在潜力,帮助弱势群体互助合作自主为村民服务,在服务村民的过程中创造收益,自食其力。村民可以体面地获得收益,有尊严地获得收益。其功能精准,效果显著,可持续,可复制。这恰恰是政府精准式扶贫要学习和借鉴的。

十年来的实践已经证明,“内置金融”合作社及“内置金融”村社完成的村庄扶贫发展的结构重组、主体再造和机制创新保障了功能有效,其在扶贫发展中具有积极的意义:一是实现了资金、资产的融通和优化配置,利于村域经济发展;二是以新形式充实和壮大了集体经济,增强了村两委的服务(盈利和非盈利)功能,巩固了扶贫战斗堡垒;三是培育了农户和村庄自主发展的意识和能力,便于农户和村庄需求偏好的有效表达,实现精准(精准到需求、精准到项目、精准到个人)扶贫;四是通过敬老、扶贫等合作社公益功能的再分配,〗实现了村庄经济发展之外的文化、社会、治理等方面的“全面扶贫”;五是形成政府扶贫资金的金融化使用方式,实现了精准长效化。

在精准扶贫工作格局转换和国家主导合作型乡村治理绩效不足的大背景下,基于经济效率的社会牵引合作型互动平台的构建是乡村治理结构创新的基本动力。农民互助金融不仅是农村经济发展的核心,是传统小农成为有组织的现代小农的核心条件,也是市场经济条件下集体经济一种新的实现形式,可以有效提升乡村治理绩效。在此方面,具有独特股权架构的“内置金融”村社在凝聚生产要素、打通规制壁垒、变革生产方式等方面都具有制度示范效应,是推动当前农村扶贫发展工作的重要途径。

[1] 课题组.山西推进精准扶贫政策研究[M].北京:中国社会出版社,2015.

[2] 国家统计局住户调查办公室.2015中国农村贫困监测报告[R]. 北京:中国统计出版社,2015.

[3] .各地立扶贫“军令状”:7000万贫困人口的未来在这里[EB/OL]. (2016-02-19)[2017-01-22].http://news.qtv.com.cn/system/2016/02/19/013185954.shtml?jdfwkey=ewzyb.

[4] 程颖慧.我国农村扶贫资金投入和扶贫效果研究[J].农业经济,2015(9):98-99.

[5] 中共中央国务院关于打赢脱贫攻坚战的决定[J].国务院公报,2015(35):11-21.

[6] 李松,等. 扶贫怪象:政府投入不少,农民越扶越亏[J].实务,2015(7):62-63.

[7] 穆罕默德.尤努斯:穷人的银行家[M]. 北京:三联书店出版社,2015.

[8] 王曙光. 尤努斯:挑战传统信贷哲学[J].中国金融家,2006,(11):53-54.

[9] 徐祥临. 尤努斯不及郁南[N].学习时报,2011-10-24.

[10] 苏竞翔.习近平的金融观[N]. 农村金融时报,2016-03-04.

[11] 刘丽琼.我国政府利用NGO开发式扶贫研究述评[J].2014(9):74-78.

[12] 韩非.韩非子[M]. 陈炳才,译注. 北京:中华书局,2007.

[13] 徐勇.“再识农户”与社会化小农的建构[J].华中师范大学学报,2006(5):2-8.

[14] 苑丰.农民组织化:驱动农村社会管理创新的基础[J].行政管理改革,2013(9):49-54.

[15] 于建嵘.新农村建设需要新的农民组织[J].华中师范大学学报,2007(1):6-8.

[16] 陈晓莉.新时期乡村治理主体及其行为关系研究[M]. 北京:中国社会科学出版社,2012.

[17] 王曙光.普惠金融——中国农村金融重建中的制度创新与法律框架[M]. 北京:北京大学出版社,2013.

[18] 李昌平.再向总理说实话[M]. 北京:中国财富出版社,2012.

[19] 贺雪峰. 论农村基层组织的结构与功能[J]. 天津行政学院学报,2010,(11):45-61.

(责任编辑:张建蓉)

Applying Institutional Innovation to Ensure Platform Difficulty Relief of Precision Poverty Alleviation

YUAN Feng,LIU Wufang

(1.The Insitute of National Governance and National Audit,Nanjinig Audit University, Nanjing ,

Jiangsu 211815, China;

( 2. School of Maxism Studies, Nanjinig Audit University, Nanjing, Jiangsu 211815, China)

Under new situations and circumstances, new features of poverty Alleviation such as obstinacy, comminuting, comprehensiveness and quasi marketing are growing more apparent. In the eyes of how to realize benignant interaction and effective linkage between outside-help and endogens, the work of government, being the main force to precision poverty alleviation, have the problem of interface-disrupt, Yunus′ loans needing adjustment, Commercial poverty alleviation existing "functional dislocation", NGO's projects lacking system. Therefore, we propose a new mode to reconstruct the system, recreate the subjects and refresh mechanism.

precision poverty alleviation; institutional innovation; platform difficulty relief

2017-02-20

国家社科基金课题(14CZZ027)。

苑丰,男,南京审计大学国家治理与国家审计研究院讲师,博士。

F323.8

A

1006-4702(2017)02-0080-07