收入水平、消费压力与幸福感

2017-05-24孙计领胡荣华

孙计领 胡荣华

(1.中国社会科学院 研究生院,北京102488; 2.南京财经大学 经济学院,江苏 南京210023)

收入水平、消费压力与幸福感

孙计领1胡荣华2

(1.中国社会科学院 研究生院,北京102488; 2.南京财经大学 经济学院,江苏 南京210023)

利用CGSS 2010数据,研究收入水平、消费压力及其交互作用对幸福感的影响。结果发现:收入对幸福感存在显著的正向影响,但对高收入阶层的影响不显著;消费压力对幸福感存在稳健的负向影响,消费压力指数每下降0.1所提升的幸福感,相当于收入提升 85.2%;收入和消费压力存在显著的交互作用,这一结果在中等收入阶层和城市地区尤为明显;食品、家庭设备用品及服务、住房、医疗和赡养及赠予的支出压力对幸福感的影响较大,且在不同收入阶层和城乡之间存在差异。这些经验发现可为保障和改善民生、“供给侧改革”提供决策依据。

收入水平,消费压力;民生;幸福感

幸福不仅是人生追求的目标,而且已成为反映民生的一个主要指标,并被越来越多的经济学家和政策制定者所关注(Frey et al.,2002;Easterlin,2013)。改革开放以来,中国经济虽取得飞速发展,但在重要的民生保障领域,仍不能满足民众的消费需求。在重要的民生领域,民众普遍感到非常大的消费压力。有研究表明,中国人均收入显著增长,但幸福水平并没有提升,甚至出现了下降(Knight et al.,2009;Easterlin et al.,2012)。消费压力作为一种非物质的心理因素,直观来看,很可能对幸福感产生显著的负向影响。收入增长本身或许可以提升幸福感,但如果未能降低人们的消费压力,反而会对居民的幸福水平产生负面影响。遗憾的是,现有研究中国收入与幸福感的文献中,鲜有考虑消费压力这一因素。新一届领导集体的政策导向是不断保障和改善民生,提升国民的幸福水平。提高消费水平是改善民生的重要途径(肖浩辉,2011)。因此,研究收入水平、消费压力以及二者的交互作用对幸福感的影响具有较强的理论和现实意义。

一、文献综述

Easterlin(1974)在其开创性的论文中指出,当一国不断变得富裕时,国民的平均幸福感却并没有随之提升。这种现象后来被称为“收入幸福悖论”。自“收入幸福悖论”提出以来,经济学家对收入与幸福感进行了大量探索,并逐渐形成新的交叉学科“幸福经济学”。对于“收入幸福悖论”,目前主要有四类解释:个体的收入和消费行为存在攀比效应,个体的幸福感与参照群体的平均收入水平负相关,收入差距扩大会降低整体的幸福水平;个体的收入和消费存在棘轮效应,个体的幸福感与往期的收入水平负相关;非物质因素如健康、就业状况、教育、公平等,对幸福感有重要影响;幸福感的定点理论,随着时间的推移,人们的幸福度都将回到某个给定的水平(田国强 等,2006;温晓亮 等,2011;何强,2011)。

在过去的几十年中,有关收入和幸福感的研究呈指数级增加,但至今尚未形成一致的结论。如果用一个比较综合的观点来描述收入和幸福的关系,可以表达为:当收入水平较低时,收入的增加会导致幸福水平显著提升,但当收入达到一个定点或满足人们基本生活需要的水平之后,非收入因素如社会比较、欲望、平等、公平等因素就会对幸福感产生较大的影响(Clark et al.,2008;Kahneman et al.,2010;李静 等,2010)。李清彬等(2013)用门限回归的方法,验证了中国居民的幸福-收入门限值大致位于人均收入3300元的位置。贺京同等(2014)从效用论的历史演变和最新进展入手,认为效用有体验效用和决策效用两个内涵,而幸福感应该是体验效用的一个子集,所以幸福感更易受到相对变化的影响,对绝对水平变化不敏感,并用微观数据证明了这一论断。Stevenson et al.(2008,2013)则利用跨年度的大样本数据发现,收入幸福悖论没有存在的证据,收入与幸福显著正相关,并不存在一个门限值,而且相对收入并没有那么重要。综上所述,收入对幸福的影响尚未形成一致的结论,仍需要从新的角度进行研究。

关于消费对幸福感影响的研究,有文献表明:只有休闲消费与幸福感显著正相关,物质商品消费不能带来幸福感(DeLeire et al.,2010);服装和休闲消费对主观幸福感有显著影响,而食物和住房消费的影响不显著(Noll et al.,2014);总消费只通过体验性消费和炫耀性消费与幸福感显著相关(Zimmermann,2014)。Wang et al.(2015)运用中国家庭调查数据的研究表明,总消费与幸福感显著正相关,分类消费支出对幸福感影响的差异较大。周春平(2015)发现,物质消费不能提升幸福感,某些类型的文化消费则能显著提升幸福感。胡荣华等(2015)研究表明,收入、受教育程度和经济社会阶层越低,消费对幸福感的影响越大。

上述文献中,一般假定消费或收入对幸福感的影响独立于人格特征,因而忽略了人的心理因素。Boyce et al.(2011)、 Proto et al.(2015)发现,人格特征对幸福感有重要影响,并在收入和幸福感的关系中起着重要的调节作用,比如对低收入群体,神经质会增加幸福感的收入弹性。贺青梅等(2013)指出,农民经济生活的社会化,凸显了消费欲望与收入水平之间的不对称,使得农民的货币支出压力增大,幸福感显著降低。无论在农村还是城市,如果居民长期感到较为强烈的消费压力,会逐渐形成焦虑、压力大等人格特征,并对幸福感产生重要影响。因此,在研究收入与幸福感的关系时,考虑消费压力这一心理因素显得尤为重要。

本文将使用中国综合社会调查(CGSS)2010年的数据,研究收入水平、消费压力以及二者的交互作用对幸福感的影响。本文的贡献可能有:(1)现有研究收入与幸福感关系的文献,几乎没有考虑消费压力这一心理因素,本文使用CGSS 2010数据,构造消费压力指数(Consumption Pressure Index,简称CPI),定量考察消费压力对幸福感的影响;(2)研究收入和消费压力交互作用对幸福感的影响,并考察低、中、高3个收入阶层以及城乡居民的幸福感;(3)分析分类消费压力对幸福感的影响。

二、数据和变量介绍

中国综合社会调查(CGSS)是由中国人民大学联合全国各地的学术机构共同执行的第一个全国性、综合性、连续性的大型社会调查项目。自2010年起,CGSS开始了项目的第二期,采用多阶段分层概率抽样设计,其调查点覆盖了除港澳台之外的中国省级行政单位。第二期公布了2010年到2013年的四期数据,仅2010年的数据涉及消费压力,根据研究需要,本文使用CGSS 2010的数据,原始样本量为11783个。

本文被解释变量是基于单个问题的自评幸福感,是世界范围内最常用的测量方法,大多数情况下能反映个人真实的幸福感状况,并且具有可比性(Easterlin,2003)。根据CGSS 2010,调查幸福感的问题被设计为“总的来说,您认为您的生活是否幸福?” 受访者的回答有5个选项,即很不幸福、比较不幸福、居于幸福与不幸福之间、比较幸福、完全幸福,分别赋值为1、2、3、4、5,有效回答样本数为11767个,占比分别是2.11%、7.69%、17.69%、56.53%和15.99%。

本文核心解释变量之一是收入水平,以家庭平均年收入的对数值表示,同时删除了家庭年收入为0和缺失的样本。核心解释变量之二是消费压力,本文构建了消费压力指数(CPI)来反映消费压力。根据CGSS 2010,被访问者需要回答食品、服装、住房、家庭设备用品及服务、交通通讯、文化休闲娱乐、教育、医疗、人情送礼、赡养及赠予这10类消费支出对家庭造成的压力,选择“没有压力、很少、一般、明显、非常大的压力”,分别赋值为1、2、3、4、5,设CP1、CP2、…、CP10分别表示这10类消费支出的压力得分,则CPI的构造如下:

CPI=(CP1+CP2+…+CP10-10)/40

该指数取值在0和1之间,取值越大,表明居民的消费压力越大。

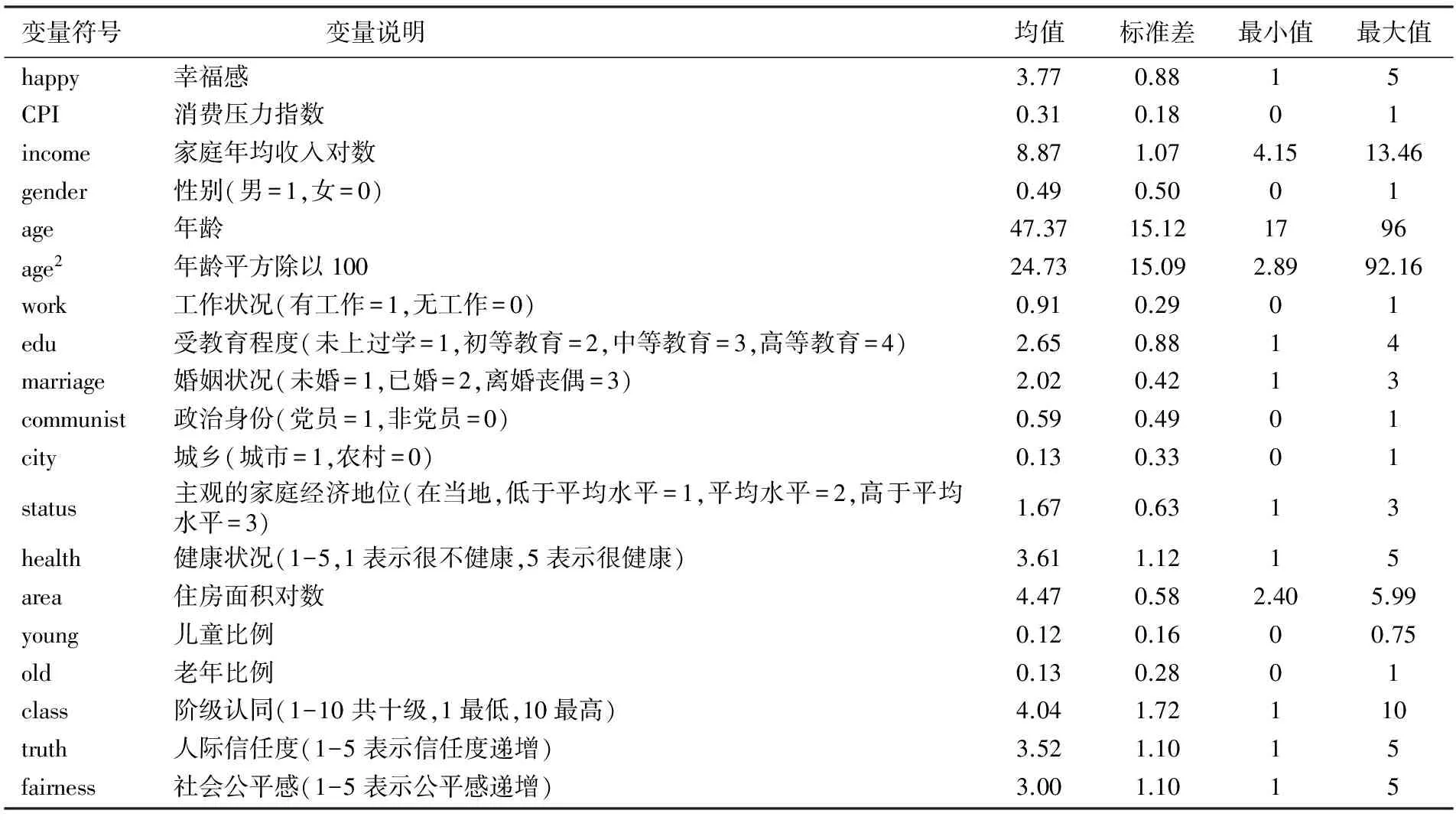

为了尽量缓解遗漏变量带来的估计偏差,结合前人研究成果,本文引入了个体层面和家庭层面的控制变量。个体层面变量有:性别、年龄及其平方、就业状况、受教育程度、婚姻状况、政治身份、城乡、健康状况、阶级认同、社会公平感和人际信任度;家庭层面变量有:主观的家庭经济地位、住房面积的对数、家庭总人数中儿童(0~14岁)占比和老年人(65岁及以上)占比(李涛 等,2011;陆铭 等,2014;Asadullah et al.,2016)。另外,考虑到居民所在省份的社会、经济、文化、自然环境对其幸福感可能也有影响(李涛 等,2011),本文还引入省份的虚拟变量,控制了省级固定效应。经过缺失值处理,共得到9109个样本。本文变量的基本描述如表1所示。

表1 变量描述(样本量=9109)

三、实证分析

为考察收入水平和消费压力对幸福感的影响,本文建立的回归方程如下:

happyij=β0+β1incomeij+β2CPIij+β3CPI×incomeij+Xijγ+λj+εij

其中:下标i表示个人,j表示省份;X表示控制变量;β0、β1、β2、β3、γ分别表示待估计的系数或系数向量;λj表示省级固定效应;εij是随机干扰项。如果交互项的系数β3是一个显著异于0的数,表明消费压力和收入水平对幸福感的影响存在交互作用。

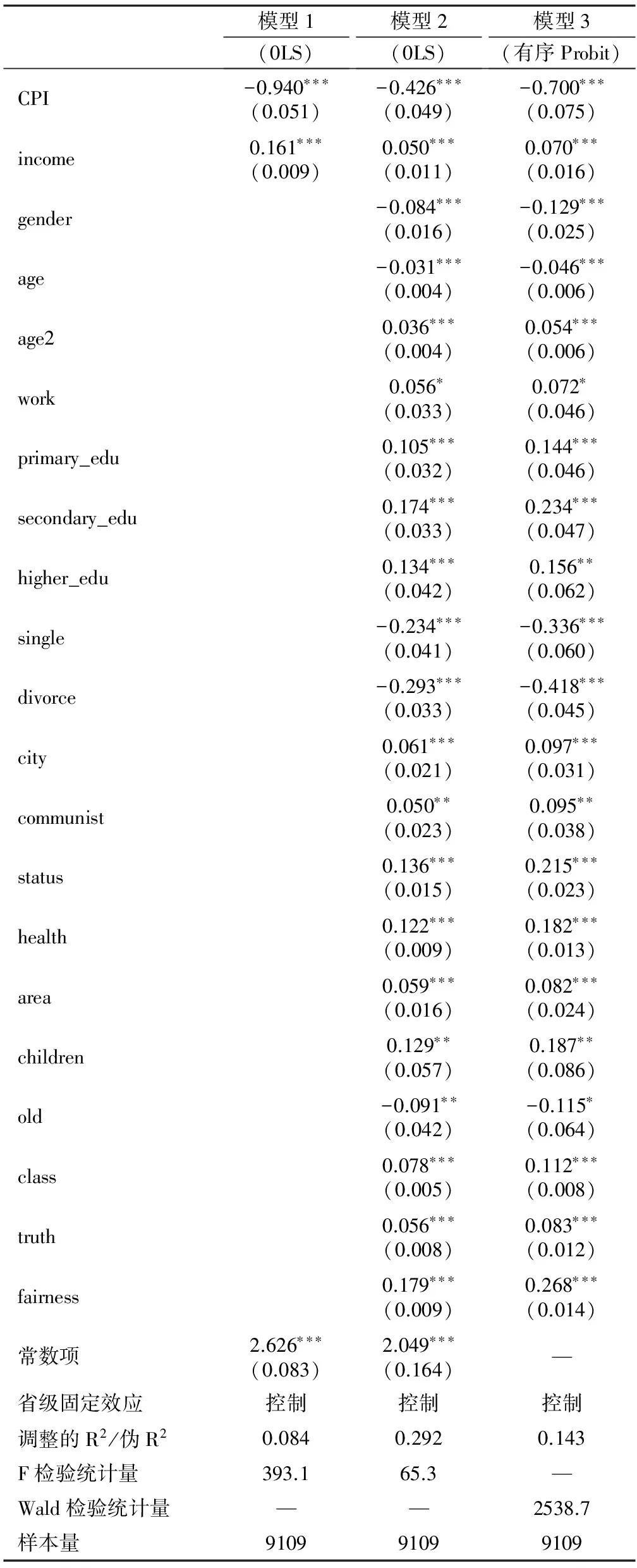

表2 收入水平和消费压力对幸福感的影响

注:括号内为回归系数的稳健标准误;***、**、*分别表示在1%、5%、10%的水平上显著;在回归中,对受教育程度和婚姻状况进行哑变量处理,分别以未上过学和已婚为参照组,primary_edu、secondary_edu、higher_edu、single、divorce分别表示初等教育、中等教育、高等教育、未婚、离婚丧偶。

由于幸福感变量是有序离散变量,一般使用有序Probit模型,有研究发现,使用OLS方法和有序Probit模型所估计的符号和显著性均没有明显差别(Ferrer-I-Carbonell et al.,2004)。为稳健起见,文中对比使用了OLS方法和有序Probit模型。

(一)收入水平和消费压力对幸福感的影响

表2为不含交互项的回归结果。模型1没有加入其它任何控制变量,模型2和模型3加入所有控制变量和省级固定效应。模型1、2使用OLS进行回归,模型3使用有序Probit进行回归。对模型2进行多重共线性检验表明,除年龄及其平方项以外,其它变量都不存在多重共线性问题。

从模型1的估计结果可以看出,收入水平与幸福感存在显著的正相关关系,而消费压力与幸福感存在显著的负相关关系。模型2的结果表明:在控制所有解释变量和省级固定效应的条件下,收入水平、消费压力继续分别与幸福感呈正、负相关,系数大小均有所下降,但均在1%的水平上显著;消费压力指数每下降0.1,幸福感将上升0.0426,相当于家庭人均收入提升85.2%所带来的幸福感,表明降低居民的消费压力远比提高收入水平重要。对比模型2和模型3,发现各变量的符号和显著性几乎一致,说明模型十分稳健。其它控制变量的回归结果,与已有研究基本一致,不再赘述。有序Probit模型直接给出的回归系数并不是该指标变动一单位对被解释变量概率指标的边际影响,为简便起见,下文均采用OLS回归。

(二)收入水平、消费压力以及交互项对幸福感的影响

表3报告了收入水平、消费压力以及交互项对幸福感的回归结果。模型4是全部样本的回归结果,模型5、6、7是收入分层的回归结果,模型8、9是城乡分层的回归结果,为便于解释,均采用OLS进行回归(陆铭 等,2014)。分别对每个省份的收入进行排序,将最低的1/3定义为低收入,中间的1/3定义为中等收入,最高的1/3定义为高收入。

模型4的估计结果表明,交互项的系数为正,且在1%的水平上显著。一方面,表明收入水平的提高可以缓解消费压力对幸福感的负向影响,收入每上升一个标准差(1.07),消费压力对幸福感的负向影响可以下降34.9%;另一方面,表明消费压力越大(即CPI越大),收入水平对幸福感的影响越大,消费压力指数每上升一个标准差(0.18),收入对幸福感的正向影响将提升49.8%。

表3 收入水平、消费压力以及交互项对幸福感的影响

注:括号内为回归系数的稳健标准误;***、**、*分别表示在1%、5%、10%的水平上显著;所有回归均控制了其它变量和省级固定效应,回归结果未列出。

收入分层的回归结果表明:消费压力对每个收入阶层的影响均较为稳定,且在1%的水平上显著。收入只对高收入群体的影响不显著,这与现有一些研究结果类似(李清彬 等,2013)。交互项只对中等收入群体的影响显著,对低收入和高收入群体的影响虽然为正,但不显著。对低收入群体而言,收入和消费压力对幸福感的影响比较独立,这可能因为:低收入群体本身面临的消费压力比较大(均值为0.34),不能通过提高收入这条途径来缓解消费压力对幸福感的不利影响,或者说提高收入的作用有限;高收入群体面临的消费压力较小(均值为0.27),收入本身对这一群体的影响又不显著,所以交互项不显著。对中等收入群体而言,可以通过提高收入水平缓解消费压力对幸福感的不利影响,收入每上升一个标准差(中等收入样本的标准差为0.66,均值为8.93),消费压力对幸福感的负向影响下降42.5%。

城乡分层的回归结果表明:收入水平、消费压力以及交互项对城乡幸福感的影响存在较大差异。消费压力指数每上升0.1,导致农村居民的幸福感下降0.0518,城市居民的幸福感下降0.0391。对农村居民来说,提高收入水平不能缓解消费压力的负向影响;对城市居民而言,收入水平每提高一个标准差(城市样本的均值为9.27,标准差为0.99),消费压力对幸福感的负向影响下降36.2%。

(三)分类消费支出压力对幸福感的影响

本部分内容将具体考察10类消费支出的压力对幸福感的影响。由于这10类消费支出压力存在相关性,表4报告了10类消费支出压力分别对幸福感的影响。除文化休闲娱乐的支出压力对低收入群体的影响不显著外,其它所有分类消费支出的压力对幸福感均存在显著的负向影响。文化休闲娱乐的支出压力对低收入的影响不显著,可以用马斯洛的需求层次理论进行解释,低收入群体的消费需求层次较低,这部分群体更在意的是食物、家庭设备用品及服务等一些基本需求消费。

表5报告了10类消费支出压力对幸福感的多元回归结果。从全部样本的回归结果(模型10)来看,只有食品、家庭设备用品及服务、医疗、赡养及赠予的支出压力对幸福感的影响较为显著,其余消费的支出压力均不显著。表明这四类消费的支出压力对幸福感的影响较大。在模型10至15中,食品消费的支出压力均在1%的水平上显著为负。可能的原因有:食品是必需消费品,食品支出占总消费支出的比重最大,约35%左右;2010年,食品类居民消费价格指数同比上涨7.2%,上涨幅度较大。根据苏梽芳等(2013),食品价格上涨对居民的幸福感有显著的负向影响。

表4 分类消费支出压力对幸福感的影响

注:括号内为回归系数的稳健标准误,***、**、*分别表示在1%、5%、10%的水平上显著;上述回归涉及60个回归方程,本文只报告了分类消费压力的系数及稳健标准误;上述回归均控制了收入、所有控制变量和省级固定效应;在每个回归方程中,均控制了相应的分类消费支出的对数值。CGSS 2010中,住房支出包括居住支出(房屋维修、水电、煤气等)和购房、建房、租房(含装修)支出,家庭设备用品及服务包括耐用消费品支出、日用消费品支出,教育支出包括子女教育和成人教育培训支出,医疗支出包括个人自付和非个人自付医疗支出,本文只选取了个人自付医疗支出。

表5 10类消费支出压力对幸福感的多元回归结果

注:括号内为回归系数的稳健标准误;***、**、*分别表示在1%、5%、10%的水平上显著;回归均控制了收入、10类消费支出的对数值、所有控制变量和省级固定效应,为节省篇幅,仅汇报了分类消费压力的系数及稳健标准误。

分层回归的结果表明:家庭设备用品及服务、医疗支出压力对高收入群体幸福感的影响不显著,对农村居民幸福感的影响较大。这一发现直观上比较容易理解,家庭设备用品及服务支出包括耐用消费品支出和日用消费品支出,作为日常性消费支出,对经济收入水平低的群体影响较大。关于医疗的支出压力,一方面因为高收入群体具备支付医疗费用的能力,另一方面可能因为城市居民和高收入群体的医疗保险覆盖范围更广,自付的医疗支出占比较小。胡荣华等(2015)的研究表明,非自付医疗支出在医疗支出的占比越大,幸福感越高。赡养及赠予的支出压力对农村居民幸福感的影响非常显著。对于农村居民,目前的养老模式主要是家庭养老,老年人一般没有(或者说很少有)经济来源和养老金,所以赡养负担较重,对幸福感有显著的负向影响。此外,住房支出压力对高收入群体和城市居民的影响较大。这点不难理解,城市居民和高收入群体居住条件一般较好,水电燃料费、取暖费、物业管理费以及装修材料等支出费用一般较高,所以住房的支出压力对幸福感有显著的负向影响。服装支出压力对城市居民来说,在10%的水平上显著,并且为正。原因可能是,服装消费是典型的炫耀性消费,好看时尚的服装有利于提升幸福感(Zimmermann,2014)。有研究表明,服装消费支出能提升幸福感(胡荣华 等,2015)。城市居民一般比较在乎穿着打扮,支出压力较大,虽然不利于幸福感提升,但也表示服装支出相对较多,综合来看,提高了城市居民的幸福感。

四、结论和启示

本文基于CGSS 2010的数据,通过构造一个反映消费压力的指数,重点研究了收入水平、消费压力及其交互作用对幸福感的影响。结果发现:(1)总体而言,收入水平对幸福感存在显著的正向影响,但对高收入群体的影响不显著。(2)消费压力对幸福感存在稳健的负向影响,平均来说,消费压力指数每下降0.1,幸福感将上升 0.0426,相当于收入提升 85.2%所带来的幸福感。(3)收入水平和消费压力对幸福感的影响存在显著的交互作用,收入每上升一个标准差,消费压力对幸福感的负向影响可以下降 34.9%;消费压力越大,收入水平对幸福感的影响越大,消费压力指数每上升一个标准差,收入对幸福感的正向影响将提升 49.8%;分样本的回归结果表明,交互作用仅在中等收入和城市样本中显著。(4)在分类消费支出压力中,食品、家庭设备用品及服务、住房、医疗、赡养及赠予的支出压力对幸福感的影响较大,在不同收入阶层和城乡之间存在差异。

民生问题是社会生存和发展的根本问题,提升人们的幸福感是社会发展的根本目标。但在重要的民生领域,民众普遍感到非常大的消费压力,因此给幸福感造成了显著的负面影响。根据本文研究结论,如果在保障和改善民生的工作中,重点缓解居民的消费压力,远比提高收入水平的幸福效应大。国务院于2015年年末印发了《关于积极发挥新消费引领作用加快培育形成新供给新动力的指导意见》,旨在指导中国经济发展进入新常态后,充分发挥新消费的引领作用,满足居民的消费需求,提高人民生活质量。时下国内热议的“供给侧改革”,其目的就是让经济增长真正惠及民生,形成优质供给,缓解消费压力,进而提升百姓的生活水平和幸福感。总之,在各项民生领域,今后的政策应着重扩大供给,缓解民众的消费压力,这不仅可以提高消费水平,为经济增长注入新的动力,而且还有助于提升广大人民群众的幸福水平。

贺京同,那艺,郝身永. 2014. 决策效用、体验效用与幸福[J]. 经济研究(7):176-188.

何强. 2011. 攀比效应、棘轮效应和非物质因素:对幸福悖论的一种规范解释[J]. 世界经济(7):148-160.

贺青梅,李海金. 2013. 社会化视角下农民的经济压力与幸福感[J]. 兰州学刊(7):159-164.

胡荣华,孙计领. 2015. 消费能使我们幸福吗[J]. 统计研究(12):69-75.

李静,郭永玉. 2010. 收入与幸福的关系及其现实意义[J]. 心理科学进展(7):1073-1080.

李清彬,李博. 2013. 中国居民幸福-收入门限研究:基于CGSS2006的微观数据[J]. 数量经济技术经济研究(3):36-52.

李涛,史宇鹏,陈斌开. 2011. 住房与幸福:幸福经济学视角下的中国城镇居民住房问题[J]. 经济研究(9):69-82.

陆铭,蒋仕卿,佐藤宏. 2014. 公平与幸福[J]. 劳动经济研究(1):26-48.

苏梽芳,王海成,郭敏. 2013. 食品价格上涨对中国居民主观幸福感的影响[J]. 中国人口科学(6):59-70.

田国强,杨立岩. 2006. 对 “幸福-收入之谜” 的一个解答[J]. 经济研究(11):4-15.

温晓亮,米健,朱立志. 2011. 1990—2007年中国居民主观幸福感的影响因素研究[J]. 财贸研究(3):9-18.

肖浩辉. 2011. 扩大消费需求与改善民生[J]. 消费经济(2):12-14.

周春平. 2015. 文化消费对居民主观幸福感影响的实证研究:来自江苏的证据[J]. 消费经济(1):46-51.

ASADULLAH M N, XIAO S, YEOH E K K. 2016. Subjective well-being in China, 2005-2010: The role of relative income, gender, and location [R]. IZA Discussion Paper No.9637.

BOYCE C J, WOOD A M. 2011. Personality and the marginal utility of income: Personality interacts with increases in household income to determine life satisfaction [J]. Journal of Economic Behavior & Organization, 78(1-2):183-191.

CLARK A E, FRIJTERS P, SHIELDS M A. 2008. Relative income, happiness, and utility: An explanation for the Easterlin paradox and other puzzles [J]. Journal of Economic Literature, 46(1):95-144.

DELEIRE T, KALIL A. 2010. Does consumption buy happiness? Evidence from the United States [J]. International Review of Economics, 57(2):163-176.

EASTERLIN R A. 1974. Does economic growth improve the human lot? Some empirical evidence [M]// Nations and households in economic growth essays in honor of Moses Abramovitz. New York:Academic Press:89-125.

EASTERLIN R A. 2003. Explaining happiness [J]. Proceedings of the National Academy of Sciences, 100(19):11176-11183.

EASTERLIN R A. 2013. Happiness, growth, and public policy [J]. Economic Inquiry, 51(1):1-15.

EASTERLIN R A, MORGAN R, SWITEK M, et al. 2012. China′s life satisfaction, 1990-2010 [J]. Proceedings of the National Academy of Sciences, 109(25):9775-9780.

FREY B S, STUTZER A. 2002. What can economists learn from happiness research [J]. Journal of Economic Literature, 40(2):402-435.

FERRER-I-CARBONELL A, FRIJTERS P. 2004. How important is methodology for the estimates of the determinants of happiness [J]. The Economic Journal, 114(497):641-659.

KNIGHT J, SONG L, GUNATILAKA R. 2009. Subjective well-being and its determinants in rural China [J]. China Economic Review, 20(4):635-649.

KAHNEMAN D, DEATON A. 2010. High income improves evaluation of life but not emotional well-being [J]. Proceedings of the National Academy of Sciences, 107(38):16489-16493.

NOLL H, WEICK S. 2014. Consumption expenditures and subjective well-being: Empirical evidence from Germany [J]. International Review of Economics, 62(2):101-119.

PROTO E, RUSTICHINI A. 2015. Life satisfaction, income and personality [J]. Journal of Economic Psychology, 48(June):17-32.

STEVENSON B, WOLFERS J. 2008. Economic growth and subjective well-being: Reassessing the Easterlin paradox [J]. Brookings Papers on Economic Activity, (1):88-102.

STEVENSON, B, WOLFERS J. 2013. Subjective well-being and income: Is there any evidence of satiation [J]. The American Economic Review, 103(3):598-604.

WANG H N, CHENG Z M, SMYTH R. 2015. Does consuming more make you happier? Evidence from Chinese panel data [R].BOFIT Discussion Working Papers No.21.

ZIMMERMANN S. 2014. The pursuit of subjective well-being through specific consumption choice [R/OL]. http://ssrn.com/abstract.

(责任编辑 彭 江)

Income, Consumption Pressure and Happiness

SUN JiLing1HU RongHua2

(1.Graduate School of Chinese Academy of Social Sciences, Beijing 102488; 2.School of Economics, Nanjing University of Finance and Economics, Nanjing 210023)

Using the data CGSS2010, this paper studies the impacts of income, consumption pressure and their mutual function on happiness. Findings are summarized as follows. Firstly, income has significant positive impact on happiness, but no significant influence on high-income people. Secondly, consumption pressure has robust negative impact on happiness. Averagely speaking, the happiness score increases through reducing CPI by 0.1, which is equivalent to the effects of raising income by 85.2%. Thirdly, income and CPI has significant mutual function on happiness, especially for middle-income people and urban resident. Finally, the consumption pressure of food, household facilities articles and services, housing, medical and maintenance have greater impact on happiness, but these finding exhibits difference among income levels and urban-rural. These findings have important implications for people′s livelihood and reform of the supply side.

income; consumption pressure; people′s livelihood; happiness

2016-04-21

孙计领(1990-),男,河南郸城人,中国社会科学院研究生院博士生。 胡荣华(1963-),男,江苏苏州人,南京财经大学经济学院教授。

国家自然科学基金项目“面向经济复杂性的行为建模与计算实验及应用研究”(71471177);国家社会科学基金项目“我国居民生活质量测定的统计研究”(07BTJ011)。

F126;F224

A

1001-6260(2017)02-0001-08

10.19337/j.cnki.34-1093/f.2017.02.001