从破碎到重整:城市空间隔离及其治理转型

——以宁波市为例

2017-05-23黄晓琴

黄晓琴

(中共宁波市鄞州区委党校,浙江 宁波 315100)

从破碎到重整:城市空间隔离及其治理转型

——以宁波市为例

黄晓琴

(中共宁波市鄞州区委党校,浙江 宁波 315100)

当前城市空间隔离的三种隔离状态的负效应下,邻里关系淡漠,使得社会福利损失和社会阶层分化,社会隐患凸显,阻碍了城市的可持续发展。需从构建合理的社会阶层结构、完善边缘区域的公共设施建设、建立新型的混合居住模式、塑造平等融洽的城市精神等措施着手,促使城市治理从“破碎”走向“重整”。

空间隔离;阶层分化;城市治理

随着我国城市经济加速发展、城市定位区域整合,城市空间发生了巨大的嬗变,部分城市社区开始呈现出“阶层化”的住宅模式,随之而来的城市空间隔离现象渐露端倪。城市空间隔离是一个反映城市居住空间社会经济特征与物质空间状态的概念,指城市居住空间以社会成员不同社会层次而组成的同质而居、异质分割、分离的现象。居住空间的差异性强化了个人财富与社会地位的悬殊,于是,群体间的沟通、互动和融合越来越不易,隔离、排斥、歧视现象逐渐显露,最终影响社会的公平正义。对城市空间隔离进行分析研究,是城镇化过程中不可忽视的治理主题,具有重要的理论与现实意义。

一、研究述评

美国芝加哥学派的城市生态学用“社群隔离”解释了城市空间与人群的行为关系。社群隔离,是指由于社会群体之间存在社会距离而导致社会群体隔阂和疏离的现象,其中包括区位性隔离(ecological segregation)、自愿性隔离(voluntary segregation)、非自愿性隔离(involuntary segregation)。根据美国城市社会学家伯吉斯1923年提出同心圆理论(concentric zone model)解释,最底层的群体生活在城市中心商业区附近,最高地位群体生活在城市的最外围地带。[1](P40)帕克认为城市是跟人类活动相关的一个有机体,是自然的产物,尤其是人类属性的产物,而空间隔离是产生社会距离的重要因素。[2]肯劳奇、帕基尼尼和摩根等分析认为,空间隔离、居住时间等与社会距离有着密切的关系。爱德华·索亚认为城市空间在后福特方式工业化的影响下,出现了空间全球化、扩散化、破碎化和监禁化的特征。[3](P40)美国社会学家彼得·布劳认为,隔离指的是一个群体或阶层与其他群体或阶层没有社会接触的成员比例。梯姆斯(Timms)认为,个体的公众认同(Public identity)以及他的阶级归属感,主要受身边接触的群体的影响。因此,人群之间的物理距离(或空间距离)是一个很重要的影响因素,彼此亲近的群体愿意成为近邻,这样可以减少互动的时间和开销。对于不愿有社会接触的人,则是希望远远地分开居住,减少彼此见面的概率。[4](P100)

我国目前对空间隔离的研究,多从社区阶层化的角度切入,全面系统的理论与实证相结合的规范研究极为少见。国内较早从城市社会学视角关注这一问题的学者徐晓军,认为社区阶层化过程中产生住房贫富分区现象,社会位置相近的群体间的沟通交往要比社会位置距离悬殊的群体频繁的多。[5]黄怡认为,城市社会隔离指的是同质的居民群体内部有着较为相似的价值观,而不同价值观的群体往往有着较大差距的集聚空间。主要包括两种情形:一是对两个(或以上)阶层群体而言,居住隔离必须满足两个条件:居住空间上隔断和群体的互不接触,即没有社会交往。二是对一个特定的阶层群体而言,其居住分布区是由两个或两个以上有一定空间距离的地区组成,在中间地带没有该团体居住。[6](P26)刘精明在研究我国城镇化过程中是否出现社会分层中,选择了以居民居住空间、生活方式和群体间认同感为切入点。[7]卢显国认为空间距离可分为职业距离和居住隔离两种形式,并将该现象解释为农民工与市民产生隔离的重要原因。[8]郭星华将社群隔离分为三种类型,分别是区位性隔离、自愿性隔离、非自愿性隔离三种类型。[9]程远芳在研究我国当前和谐社会构建中以农民工与市民社群隔离为切入点。[10]单菁菁对我国城市空间隔离的形成机制进行了分析,阐述了贫困群体集聚居易造成的社会影响。[11]孙斌栋、吴雅菲对上海住宅价格进行了数据软件空间分析和计算,认为贫富阶层的空间隔离在上海已经显现。[12]

总体来看,上述成果为本文城市空间隔离研究提供了多重视角,但普遍缺乏全面性和系统性:一是对“空间”的界定模糊,譬如物质空间与社会空间、心理空间的关系该如何准确划分;二是研究背景以北京、上海等大城市居多,涉及中小城市研究成果较少。三是理论性的历史回顾较多,实证经验研究较少。鉴于此,本研究将以我国二线发达城市——宁波为分析样本,在明确界定分析视角的基础上,以质性研究与定量研究相结合的方式,梳理与总结城市空间的隔离问题,以期提出城市规划、建设及管理方面的意见与建议。

二、城市空间隔离的现状审视

为更好研究城市空间隔离,本文将其分为物质空间隔离、社会空间隔离和心理空间隔离三种类型。物质空间隔离,即指各住宅区以围墙和封闭管理等方式在地理空间上的实体隔绝;社会空间隔离是指不同群体间基于社会、经济地位的异质性造成异质隔离现象;心理空间隔离,即情感归属上的冷漠、疏离和排斥。城市空间隔离是这三种隔离状态的合一。同时,选取宁波市三个典型社区为样本,来研究二线发达城市空间隔离现象。从物质空间上来看,三个社区毗邻而居,在区域地带内有地缘关系;从社会空间上看,三个小区经济指标(建造年代、房屋类型、区位地价、社区环境、经济状况)代表了目标社区(高、中、低)的典型特征,符合社会学研究“代表性和典型性”的原则;从人际交往上看,作为研究空间隔离内容之一的心理隔离,前提就是基于交往互动的调查,而以上三个社区具备了邻舍交往的天然优势。从上述三种类型社区中随机抽取50个家庭,共获得样本数150个,构成调查问卷的样本框。经筛查,共获得有效问卷139份。其中,T社区48份,C社区46份,N社区45份。

1.物质空间隔离

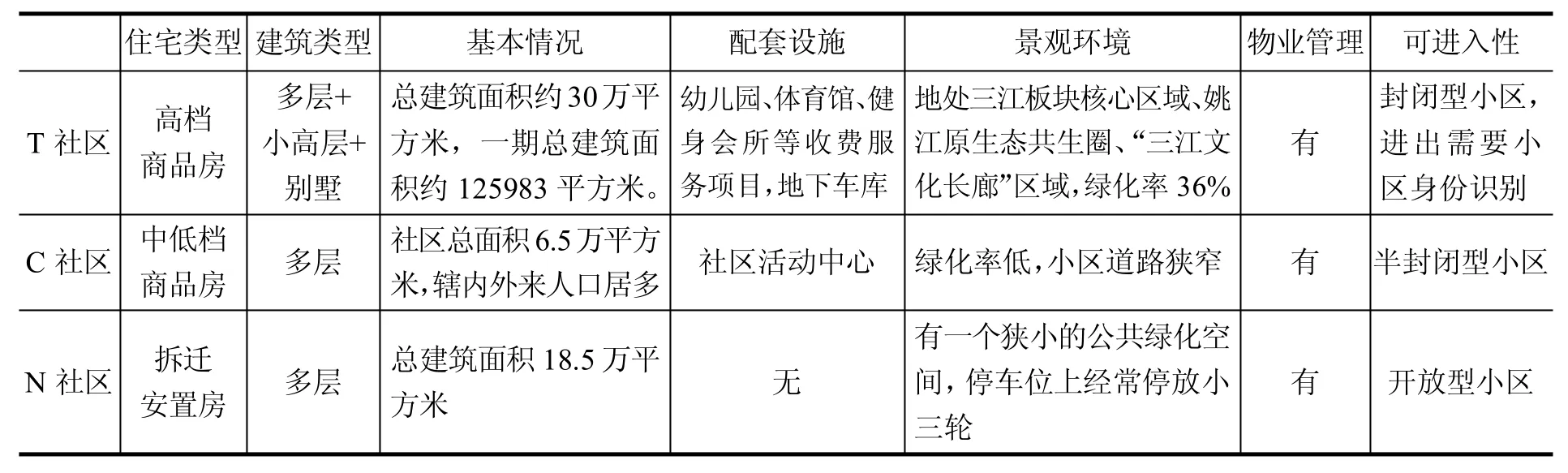

城市物质空间是城市存在和发展的实体空间、物理空间,是以居住区域的物质景观的割断、隔绝为主要标志。为配合研究需要,将物质空间隔离的外部表征分为住房性质、配套设施、景观环境、物业管理、可进入性等标准。

从表1看,T社区规划设计不仅在选址上依江而建,而且在小区内建造了人工湖,假山、喷泉等。小区门禁系统实行全电子化管理,并且严格执行24小时保安巡视制,进出小区的外来人员要进行登记。拥有优质教育资源环境,属于宁波市某优质小学的对口学区房。C社区因为建造年代较早,虽然近几年街道对其进行了多次环境整治,外墙粉刷等修补工作,但绿化率低,小区占道严重,各项休闲、教育等配套设施水准低于T社区。同时,经过多年的空间“筛分效应”,经济条件优越的原有住户早已另外购房居住,现在该社区居民的外来租住人口较多,承租者以3:1的比率超过当地居民,已形成了外来人口的“部落”。N社区是宁波市开发的安居工程,居住在此的居民绝大多数都来自周边失地农民,该社区物业管理基本处于半瘫痪状态,虽然门口也有保安,但从未严格执行门禁规定,有些公共空间成为农用卡车、小三轮的免费停车场。配套设施品种单一,即使是常见的健身器材也多有损坏或者被用来晾晒衣被。居委会的活动室更是长年被移作他用(常常作为棋牌室),文化生活匮乏,形式单一。

表1 住宅区的基本情况

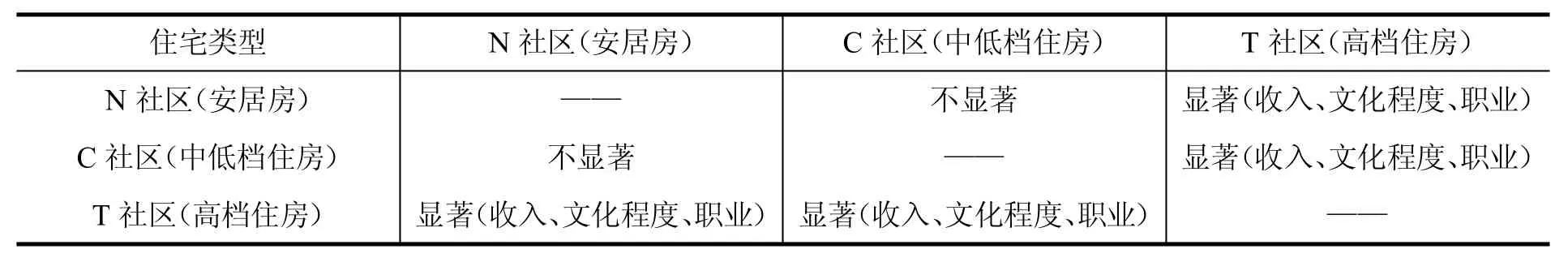

表2 收入、文化程度、职业多重比较检验结果

2.社会空间隔离

社会空间隔离的特征就是“同质聚居,异质隔离”,即居住空间的群体,经过长时期的流动迁移,具有相同或相似的经济实力、消费习惯、生活理念和文化背景等方面的居民形成同质性的居住区,而相对排斥群体性差异较大的居民。

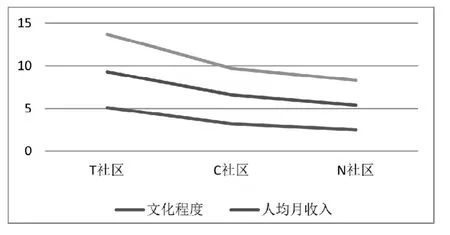

从均值来看,T社区、C社区、N社区三个社区居民的月人均收入、文化程度及所从事的职业层次(参照《中华人民共和国职业分类大典》中的职业分类依次赋予分值)依次降低,即:居民的经济地位、文化背景和职业层次随着居住空间档次的提高而逐步提升。

图1 住宅区居民收入、文化程度、职业层次的均值折线图(%)

同时,多重比较检验的结果显示,高档社区和中低档社区、安置房社区之间在社会经济特征上存在明显分化,而中低档社区和安置房社区之间在居民经济特征上并不存在较为显著的分化。

可见,抽取的三个社区居民在经济特征和空间上已实现了对应关系:高档商品房居住区内居民大多为经济条件优越、文化程度高的社会群体,对选择能表示其身份的封闭式住宅有相当的认同感,对隔离社区提供的物质景观、管理方式、空间规划有较高的需求。(当然由于交通、个人偏好等主客观因素的影响,并非一个城市所有的高收入人群都居住在高档的社区);建造年代较早的中低档社区,因住宅设计陈旧、公共空间狭小等问题,面临住户不断迁移,社区认同度低的问题;而安居社区等社会保障房建设因其特殊的功能定位,虽缓解了一大批低收入群体的住房困难,但社区组织基本没有发挥作用。

3.心理空间隔离

心理空间隔离,即个体对人类社会及人际交往环境的疏远、隔离,是个人与整个社会之间纽带的削弱与断裂的结果,是社会排斥的表现形式之一。[13]对三个社区居民的社会网络的问卷调查中发现,回答“你寻求帮助的对象一般是?”时,选择“家人(夫妻、父母、兄弟姐妹)”的占56.7%,其次是“朋友”和“单位同事”(25.8%),再次是“社区干部”(12.1%),选择“邻里”的只占5.4%。在回答“在日常生活中,交往较多的是?”,样本数据统计结果显示交往频率的排序从高到低分别为家人、同事、朋友,老乡(主要指失地农民安置前的称呼)、社区干部和相邻社区居民邻居,其中“邻里”该选项基本都归类于“很少交往”。说明不同类型社区之间的邻里基本没有沟通、交流。相反,对有不同背景的住户有着明显的“我们”与“他们”的边界。如果不同群体间存在的这种主观意识冷漠,因某种社会事件的引发而升级为相互之间的敌意、对立和歧视的话,这种心理上的空间隔离会对社会管理带来一定的阻碍。

三、城市空间隔离的负面效应

1.社会阶层分化

随着城市空间隔离的蔓延,其社会隔离性(social segregation)也日渐凸显。国内外研究均表明,如果某一社区已经形成良好稳定的社区认同感,那么,社区居民会自愿或者非自愿的选择通过迁移来保持与强化社会群体的距离。空间隔离环境下居民以社区的围墙和栅栏来寻求安全的保障,但也强化了围墙内外的居民的心理障碍。隔离社区居民的经济社会地位不断影响着他们的生活方式,生活方式的私密化,导致各阶层间纵向联系减弱,无形中拉大了不同群体间的阶层分化。同时,房地产为激发高收入阶层的购买欲望,往往以住房价格、住户身份为手段将异质人群排斥在外,这种排外进一步增加了群体间的交往难度。城市空间隔离增加了低收入群体向上提升的成本,迫使经济收入和能力不足的群体不断往低档社区聚集,变成了社会阶层分化在空间上的表现。

2.社会福利损失

城市空间隔离的发展,往往演变成城市公共空间被“私有化”。隔离社区内部运行的私有化特征,降低了城市自然生态和人文环境的辐射功能,一些处于原生态核心圈的隔离社区,为了提升社区品质,开展了现代城市的“圈地运动”,破坏了城市整体品质。这其中,高收入家庭往往有能力选择对自己最有利的居住区位,通常结果是他们占据了城市中交通便利、配套设施完善的中心地段;而低收入阶层则被排斥到交通不便、基础设施不完善、环境资源贫乏的地段。对区位优劣的择居,使“富人”与“穷人”享受着同一城市不同的公共服务。尽管从经济学角度讲,个人支付水平决定了对居住区位的选择能力,但当前多数的优质教育、医疗资源等社会福利都集中在城市中心区域,原本属于全体居民共同享有的城市社会福利被高收入人群独享。相较之下,低收入人群除了忍受城市边缘居住区域带来的时间、经济成本增多外,还失去了享受中心区各种便捷完善的城市公共服务。长此以往,城市空间隔离使得低收入人群的社会福利受到损失。

3.凸显社会隐患

城市空间隔离带来居住空间的“碎片化”,使得各阶层的交往变得更加困难。由于缺乏交往、疏通和理解的渠道,彼此之间的敌视与对立愈加明显。现代化进程加快发展的背景下贫富差距依然存在,贫困阶层同质而居,彼此相似的弱势情境压力互相影响,心理不平衡感冲破了临界点时,往往易形成对社会的误解和不满情绪,影响改革的信心。同时,在物质、社会、心理空间相互隔绝的状态下,低收入群体聚居的社区居民之间长时期地相互作用,以至形成特殊的亚文化。当失业(主要指主动失业)、贫困、犯罪不断冲击着低收入阶层时,对该社区青少年的人生观、价值观塑造上会产生不利的影响,造成社会问题的代际影响,形成“马太效应”。而在高收入阶层中,奢侈攀比的现象也很严重,金钱万能、唯利是图甚至腐朽的等级观念也有所抬头。由此可见,城市空间隔离带来了一定的社会不稳定因素,社会矛盾凸显。

4.阻碍城市可持续发展

城市的主体是人,新型城镇化的关键是“人”的城市化。城市中人的要义不仅包括原城市居民,还应涵盖外来人口,不仅包括高收入群体,更应包括低收入群体,尤其是当前生活在社会底层的弱势群体。但传统的城市规划理论和方法在社会阶层分化、主体利益多元化的城市发展中逐渐失去原有的效力。在利益的驱动下,城市发展越来越易被市场机制影响和破坏,而弱势群体因无法有效参与城市规划决策,同时普遍缺乏公共空间维权意识,以致城市发展碎片化现象没有得到及时遏制,政府在面对城市发展与人的互动协调失衡的现象时,也并没有提出有效的新治理模式。可见,城市空间隔离导致了城市居民的社会隔离,造成了部分群体社会福利的损失,最终会影响城市的可持续发展。

四、从“破碎城市”走向“重整城市”——未来道路的选择

1.构建合理的社会阶层结构

培育健康合理的社会阶层结构,推进小康社会的建设,可在一定程度上缓解城市空间隔离带来的一系列问题。政府职能部门应该清醒的认识到,收入分配改革在未来几年依旧是政府工作的重心,其着力点包括:走新型城镇化道路,不断缩小城乡差距;消除制度障碍,改革户籍制度,促进人口自由流动,给予农民在社会分层结构中应有的地位;健全社会保障制度,缩小不同收入群体间的贫富差距;完善劳动力市场,坚决遏制各种就业歧视现象,保障劳动者在就业过程中的程序公正、结果公平。对于空间隔离的破解,在实践治理过程中,还可通过助力各阶层主体向上一层级的社会阶层流动,也可通过改善底层保障覆盖范围,使社会结构更趋于公平性和合理性。当政府提供给底层群体就业通道和福利保障,足以帮助其实现稳定的收入增加以及社会地位的提升,就能在相当大的程度上缩小贫富差距,从而减少城市空间隔离的负面影响。

2.完善边缘区的公共设施建设

针对城市化进程中的空间隔离现状,提高城郊结合部等边缘地区教育、医疗、交通等公共设施建设,缩小高收入群体与低收入群体生活条件的差距,从而减少低收入群体社会福利的损失。尤其是当前低收入群体普遍居住在城市边缘区而在核心中心区就业的模式下,根据城市空间规划的合理性出发,优化轨道交通在城郊结合部和中心区域的布局,扩大半小时生活圈的辐射范围,提高公共交通的利用率,来加强边缘地区与中心区域联系的便捷性。宁波的城西地区,一直以来都被排除在城市总体规划建设之外,建设模式一直是乡镇模式,属于城乡结合部。该区域的公共基础设施建设,基本是为了解决中心城区与外界的交通压力出发,而当地居民迫切需要的各类交通、文化、医疗等设施未得到一定重视。近年来,当地政府高度重视城西结合部的公共设施建设,依照规划,至2020年,整个城西地区将陆续兴建24个市、区两级的社会公共服务设施。而六条轨道和总长47公里的公交等公共交通,更是串起了整个城西片区和中心区域的联系,大大改善了边缘地区居民享受城市社会福利的便捷性。

3.建立新型的混合居住模式

新型混合居住模式,是指不同社会背景的居民基于自身的实际购买力,共同居住在拥有成熟的、丰富的、细化的房价梯度结构的混合功能居住区内,形成利益互补的社区可持续发展模式。从城市有效治理的角度而言,混和居住模式既能有效促进不同阶层居民的群际交流,减少身份识别造成的沟通阻碍,又能为低收入居民提供平等使用城市公共服务产品的机会,扩大其社会资源,以改善自身的工作生活条件。

实际操作中,该模式应该在相互间社会背景差别不大的住宅区内进行,可以通过将高收入阶层和中等收入阶层、中等收入阶层和低收入阶层混合同一社区,即构建高收入—中等收入、中等收入—低收入群体的混居社区,此举有利于在两者间打造标准适宜的共享空间,来作为不同阶层间的缓冲地带,既可以为相邻的社区创造对话和交流的环境,又可以提高中、低收入社区的基础服务设施的质量。其社会价值在于:在城镇化过程中,避免住房资源配置的不平衡导致的空间上的贫富不均,在一定区域内,形成“大混居,小隔离”的空间形态,使不同经济收入、不同职业背景、不同文化程度的人混居于同一城市公共空间之中,缩短他们之间的社会距离。

4.塑造平等融洽的城市精神

当前,除了在政策研究、规划设计中尽可能避免城市空间隔离的发生外,更应创造一种平等融洽的城市精神,以城市物质建设和文化建设为载体,从微观治理层面减少社会冲突的发生,保证社会的和谐发展。人文地理学家发现,这种与地方的联系是人类的一种重要需要:“扎根于地方就是拥有一个面向世界的牢固基点,就是把握一个人在事物秩序中自己的位置,就是对特定地方的精神上和心理上的深深依恋”。[14]为更好保护宁波老城区的历史文化,宁波市于2015年出台了《宁波历史文化名城保护规划》,规划明确分类保护指导意见,对于格局保存较好、核心区传统风貌破坏较大的地段,应保护遗存的历史建筑,保持村镇格局和历史环境,保护历史地段的传统风貌特征,核心区段适当恢复传统风貌。可见,地方政府在解决空间隔离的问题上,不仅仅要考虑不同社会群体间有没有愿望和能力实现空间融合,更要关注空间背后,有没有把人们联系在一起的让他们发生交往的文化纽带。

[1][美]埃米尔·涂尔干.社会分工论[M].渠东译.北京:三联出版社,2000.

[2]Burgess,E.W..The growth of the city:Anintro-duction to a research project[R].In R.E.Park,EK.Burgess, and R.D.McKenzie,the city.Chicago:University of Chicago Press.

[3]Graham C.kinloch,Department of Sociology Florida State University,A Multivariate Analysis of Social Distance in Hawaii,The journey of social Psychology, 126(1).

[4]文军.西方社会学理论——经典传统与当代转向[M].上海:上海人民出版社.2006.

[5]Timms,D.W.G.(1971).The urban mosaic:Towards a theory of residential differentiation[M].Cambridge, England:Cambridge University Press.

[6]徐晓军.城市贫富分区与社区的阶层化[J].华中师范大学学报(人文社科版).2008(1).5;黄怡.城市居住隔离与社会分层 [M].上海:同济大学出版社,2006.

[7]刘精明,李路路.阶层化:居住空间、生活方式、社会交往与阶层认同——我国城镇化社会阶层化问题的实证研究[J].社会学研究.2005(3).

[8]卢国显.空间隔离与集中化生存方式研究:城市农民工与市民的社会距离研究 [J].甘肃行政学院学报.2011(3).8.

[9]郭星华.社群隔离及其测量[J].广西民族学院学报.2000(6).5.

[10]程远芳.农民工与市民社群隔离问题的解决与社会主义和谐社会的构建[J].通化师范学院学报.2008 (4).23.

[11]单菁菁.居住空间分异及贫困阶层聚居的影响与对策.[J].现代城市研究.2011(10).

[12]孙斌栋,吴雅菲.上海居住空间分异的实证分析与城市规划应对策略.[J].上海经济研究.2008(12).

[13]吴庆华.转型期我国城市空间隔离探析.齐鲁学刊[J].2008(6).11.

[14]何艳玲,汪广龙,高红红.隔离社区、社会分化与城市治理转型[J].公共行政评论.2011(1).

责任编辑:梁一群

C912.3

A

1008-4479(2017)03-0084-06

2017-02-27

黄晓琴(1982-),女,浙江宁波人,中共鄞州区委党校讲师,主要研究方向为行政管理学、政治社会学。