集运鱼系统发展及相关技术问题探讨

2017-05-16马卫忠谭文超范欣柯

王 猛,马卫忠,赵 谊,谭文超,范欣柯

(中国电建集团贵阳勘测设计研究院有限公司,贵州贵阳550081)

集运鱼系统发展及相关技术问题探讨

王 猛,马卫忠,赵 谊,谭文超,范欣柯

(中国电建集团贵阳勘测设计研究院有限公司,贵州贵阳550081)

随着我国水利工程建设的快速推进,中高坝的数量日益增加,集运鱼系统由于其独特的优点,将在中高坝水利工程过鱼中发挥重要作用。通过总结分析国内外集运鱼系统类型特点及研究进展,探讨了集运鱼系统设计和研究中的关键技术问题,在此基础上提出了未来我国集运鱼系统的研究方向。

集运鱼系统;类型特点;研究方向;研究进展

0 概 述

水利水电工程中常见的过鱼设施有鱼道、升鱼机、鱼闸和集运鱼系统等。其中,集运鱼系统具有机动灵活,对枢纽布置无干扰,适应库水位较大变幅以及鱼类过坝体力消耗小等优点;因而较适于中高坝过鱼[1-3]。目前,国内规划建设的大中型水利水电工程大部分集中于高山峡谷区,筑坝高度较高,集运鱼系统将在中高坝的过鱼中发挥重要作用。

国内外对集运鱼系统研究较少,目前已经建成比较成功的有美国在哥伦比亚河采用的集运鱼船。我国集运鱼系统的研究起步较晚,关键技术研究尚属空白。直至目前,国内集运鱼系统相关基础研究工作仍处于探索阶段;建成运行的集运鱼系统仅见于重庆乌江彭水水电站[4]。本文在分析国内外集运鱼系统研究进展的基础上,就关键技术问题进行探讨,以期为后续集运鱼系统相关研究和设计提供参考。

1 国内外集运鱼系统的研究进展

国外开展集运鱼系统相关研究较早,美国华盛顿大坝最早使用集运鱼系统过鱼,20世纪40年代,哥伦比亚河下游的Rock Island大坝使用临时集运鱼系统,成功转运了数千尾成年鲑鱼[5],1943年萨克拉门托河也采用了集运鱼系统,并进行了结果监测[5];20世纪50年代,前苏联开始研究活动的过鱼设备——集运鱼船,并在顿河支流马内奇河口枢纽进行了试验,8天就收集了鲱、鳊、梭鲈等约2.5万尾[6]。此后,随着大、中型水利枢纽的建设,集运鱼系统作为一种新型的高坝过鱼方式,受到国外专家和学者的广泛关注:加拿大圣约翰河的Mactaquac大坝和美国的Merrimack河的Essex大坝利用集运鱼系统成功转运鲥和灰溪鲱[5];美国贝克河的贝克水库采用集运鱼系统运输鲑鱼下行[7],收到一定集鱼效果,准备向上游水库推广;Raymond[8-10]和Beiningen[11]分别对哥伦比亚河(Columbia River)和蛇河(Snake River)中的大鳞麻哈鱼和虹鳟开展集运鱼船试验;Michele B. Halvorsen[12]等调查研究了集运鱼船运输对大鳞麻哈鱼幼鱼嗅觉和听觉系统的影响;Tyler Wagner[13]等研究了集鱼运船运输与哥伦比亚河(Columbia River)和蛇河(Snake River)中的大鳞麻哈鱼的存活量和密度之间的关系。

相对而言,我国集运鱼系统的早期研究和工程应用较少,20世纪70年代为解决葛洲坝水利枢纽的过鱼问题,相关科学院所联合开展了集运鱼船的试验研究工作,并提出了利用射流诱集底层鱼类[14];之后我国过鱼设施的研究工作整体进入停滞状态。近年来,随着人们环境保护意识的逐渐增强以及水法和渔业法等法律法规的颁布实施,过鱼设施在我国迎来发展高峰,而集运鱼系统在生态保护及适应中高坝过鱼方面的优势引起相关部门和研究人员的重视,如乌江彭水水电站建成运行了集运鱼船——“唐环1号”[4,15],贵州北盘江马马崖一级水电站[16]和西藏扎曲果多水电站也准备采用集运鱼系统过鱼方案。

2 集运鱼系统类型及特点

2.1 移动式集运鱼系统

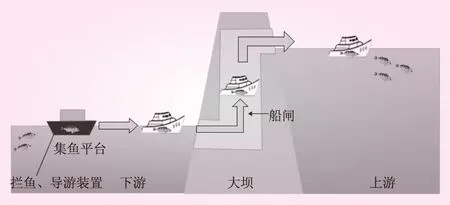

移动式的集运鱼系统是指集鱼平台可根据鱼类集群位置移动,通常为具备自航能力的集鱼船。传统集运鱼船集运一体,运鱼时无法集鱼,且由于动力系统的噪声、振动以及油污等对鱼群造成惊扰,影响集鱼效果[17]。为避免上述不利影响,可将集鱼功能和运鱼功能分离,分为集鱼平台和运鱼船。过鱼流程见图1。

图1 移动式集运鱼系统过鱼流程示意

平台设有专门的集鱼舱道与补水机组。为扩大诱鱼水流影响范围,集鱼舱道进口可设置成“喇叭形”。工作时,集鱼平台在适当位置抛锚固定,开启集鱼舱道两端闸门,让水流从舱道中流过,并利用补水机组使进鱼口流速高于附近河水流速0.2~0.3 m/s,诱使鱼类进入集鱼舱道;此外,为保证集鱼效率,还可以灵活采用水下诱鱼灯、声控诱鱼装置等辅助诱鱼设施,以及物理拦栅、电赶驱鱼机等进行拦鱼导鱼。在集鱼平台进鱼口下端可设置一个可以下翻的格栅,集鱼时将格栅下翻,落入河底,以阻挡鱼类从集鱼平台底部通过;在诱鱼设施和拦导鱼设施的引导下,鱼类进入集鱼平台的集鱼舱道。在集鱼达到一定数量后,舱道上方的驱赶装置行进驱赶鱼类进入集鱼舱道尾部的运鱼箱。

集鱼完成后,运鱼船与集鱼平台对接,由集鱼平台上的伸缩吊机将运鱼箱吊装至运鱼船,运鱼船过坝放流或转运至岸边运鱼车放流。一般一艘集鱼平台配备2~3只运鱼船,交替使用,保障连续工作。

2.2 固定式集运鱼系统

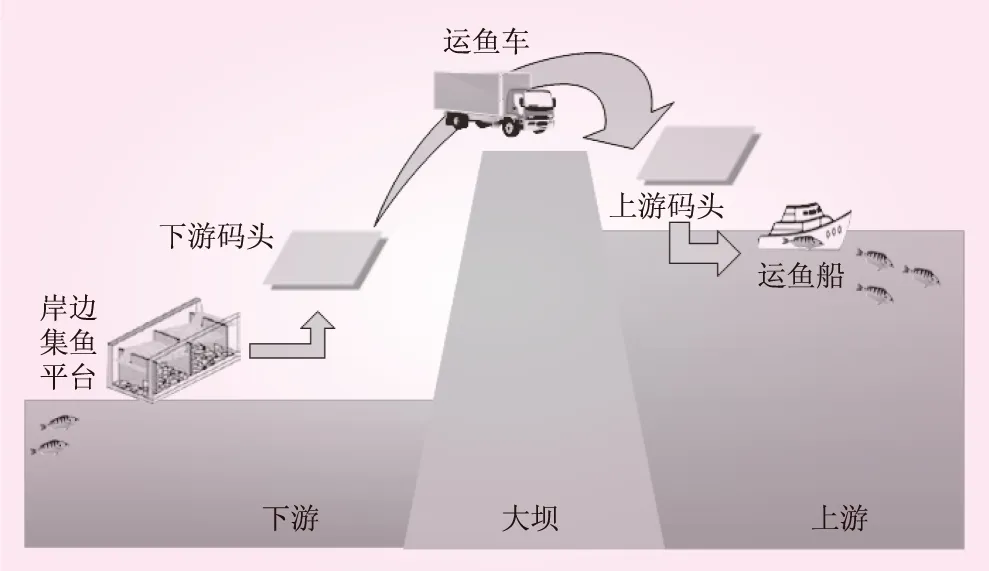

受水深、地形、地质条件及枢纽布置条件等的制约,部分中高坝水利工程布置鱼道或集鱼船在技术和经济上不合理,通常采用一种综合性的集运鱼系统。即,在坝下游设置集鱼设备(如鱼道等),进行诱鱼,并在集鱼设备(鱼道)出口进行集鱼。集鱼完成后,将集鱼池内的鱼转运至运鱼车中,由运鱼车运往上游适宜水生生境放流。过鱼流程见图2。这种形式的集运系统集运鱼连续,运行过程中不产生噪声和振动,不会对鱼类造成干扰,但因集鱼地点较为固定,集鱼效果较移动式稍差。

图2 固定式集运鱼系统过鱼流程示意

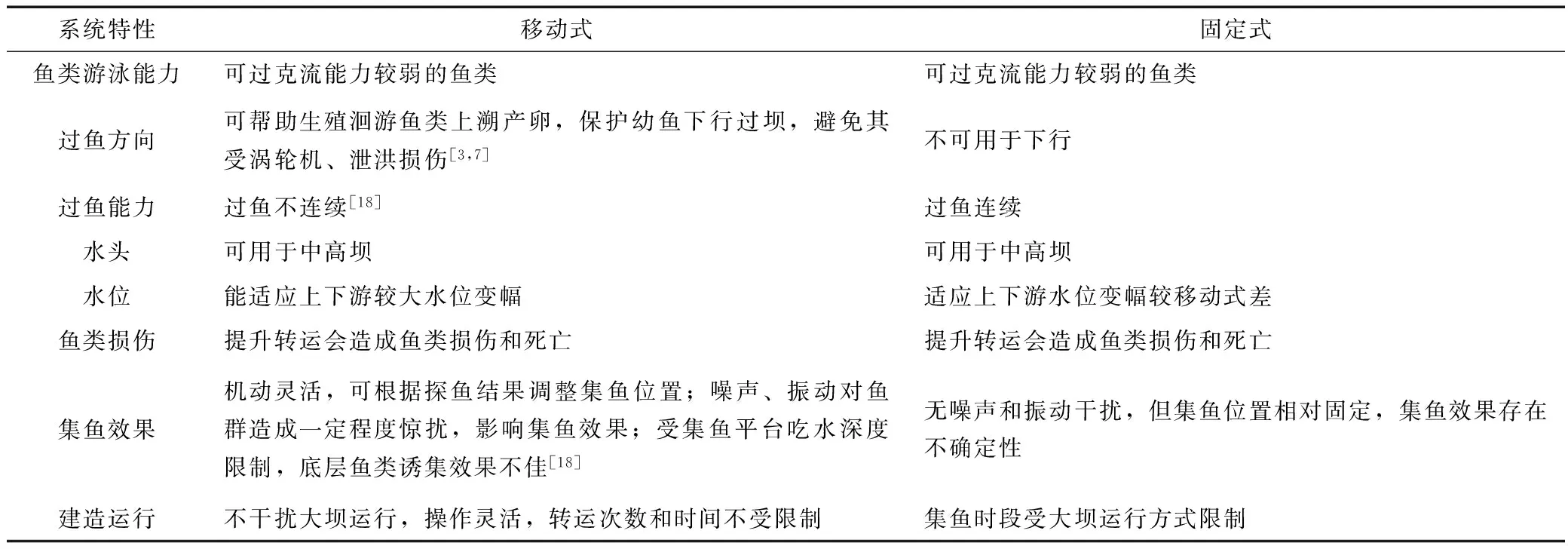

两种形式集运鱼系统的特点见表1。

3 存在的若干问题

3.1 干扰因素多,集鱼效果不佳

最佳集鱼位置会随着水利枢纽运行方式的改变而发生变化。固定式集鱼平台由于集鱼位置固定,集鱼效果存在不确定性;而移动式集鱼平台受限于吃水深度,较难诱集底层鱼类,运行过程中产生的振动和噪声,会对鱼类诱集带来一定负面影响,冬季水库结冰也限制了移动式集运鱼系统的运行。

表1 集运鱼系统类型特点比较

根据相关文献介绍,水流被认为是对鱼类行为影响起决定性作用的因子[5]。鱼群易受发电尾水等大坝常泄水流吸引,常常聚集在大坝尾水出流处,是集鱼的较优水域。但是,此区域乱石较多,容易卡锚[15];而且在实际应用中,受尾水出流的干扰,存在鱼类被吸引至电站尾水处而不进入集鱼平台的风险[19]。此外,集鱼平台的集鱼地点与发电建筑物、泄水建筑物以及通航建筑物都较近,集鱼过程可能受发电尾水、泄洪闸泄水以及过坝船只干扰。

3.2 运行过程复杂,鱼类损伤率高

集运鱼系统按过鱼流程可分为集鱼、提升转运和放流。过鱼过程复杂,作业周期较长,设备故障出现的几率较高,需要较多的操作和运行维护人员。鱼类在提升转运过程中会受到一些外界的胁迫,如捕捞、颠簸和噪音等的影响,可能出现跳跃、躲避和侧翻等应激行为,容易产生机体损伤或呼吸困难。

鱼类是变温动物,体温随着水温的变化而变化。各种鱼类都有自身的适温范围,超出适温范围就容易出现伤病,鱼类转运过程代谢活动可能造成水体中溶解氧的下降;同时,代谢废物增多也易造成水质污染,使鱼体活力下降。

鱼类运输密度是也是需要小心谨慎处理的问题,运鱼密度过高,会产生大量的CO2,同时降低水体中的溶解氧,鱼类鳞片和粘液的物理磨损可能会造成鱼类免疫力的下降,影响过坝鱼体成活率。

4 有关技术问题思考

4.1 开展多种诱驱鱼技术研究,提高集鱼效果

集鱼平台进鱼口能否为鱼类较快发现和顺利进入,直接关系到系统的运行效果。为避免外界因素干扰,集运鱼系统设计前,应开展过鱼目标生态习性研究和适宜生境调查,根据研究和调查结果,合理选择集鱼平台位置:①鱼群密集处或主要过鱼种类的洄游路线上;②水流平稳顺直、水质新鲜、噪声及污染较少的水域;③对大坝泄水及防洪没有影响;④避免人为干扰,符合水上作业安全要求的水域;⑤交通便利,便于后期平台的运行管理和维护。

水流诱鱼被认为是最切实有效的一种手段。因此,集鱼平台进鱼口诱鱼水流流速应大于进鱼口附近江水流0.2~0.3 m/s。为便于鱼类上溯感应,水流方向应与河流主流方向保持一致,诱鱼水流还需保持一定深度,以诱集栖息于不同水层的鱼类。此外,还可利用鱼类对声音、光照、气泡幕和食物的敏感性开发综合诱驱鱼技术[20-23]。移动式集鱼平台可将水泵和发动机设置于船尾,并进行减噪处理以减轻振动和噪声对鱼群的惊扰。根据文献介绍,底层诱捕网[24-25]和深水网箔[26]对底层鱼类具有较好的诱集效果;利用物理导鱼栅实现的全水深集鱼技术也可应用于集运系统中[27]。如,美国贝克河贝克坝采用的坝前拦导鱼网从水底延伸至水面,并覆盖整个库区两岸,仅留进口引导鱼类进入收集装置。在集运鱼系统方案设计中,应开展过鱼种类基础行为与生理行为试验研究,并根据研究成果,综合运用多种诱集鱼方法。

4.2 加强保活运输研究,减轻转运放流的鱼类损伤

鱼类转运放流过程应尽可能简化操作,速度应平稳,尽量避免颠簸和噪声,以最大可能地减少鱼类的应激。在鱼类的运输过程中,可选用质量高的中型或微碱性水装运鱼类,运鱼车或运鱼船中还应装备具有充氧、过滤、水体交换和控温等功能的维生系统,当发现鱼类受伤或不健康时,及时将其取出并进行急救处理。到达放流地点后,应避免将鱼类暴露在光照强度突变的环境中,宜在弱光环境中将运鱼箱开启,并在鱼类逐步适应外界环境后,再进行放流。此外,鱼类转运放流地点还应满足:①具有适合主要过鱼种类的生境:水域较开阔,有一定流速指引,水深不宜过深,饵料生物应相对丰富,凶猛性鱼类少;②无人为和船只干扰;③交通方便,便于运鱼车或运鱼船到达。

5 展 望

我国未来的水电规划大部分集中在西南高山峡谷区,集运鱼系统由于其独特的定位和功能,将在中高坝过鱼中发挥重要作用,应用前景广阔。根据国内外现有集运鱼系统的研究现状及存在问题,水利工作者和鱼类专家应联合攻关:①开展鱼类基础行为学、鱼类行为学与水力学耦合研究;②根据鱼类生理特性,开展多种诱驱鱼技术研究(水流诱鱼、声音诱鱼、光气诱鱼、诱鱼剂等),提高集鱼效果;③研究生态友好型提升转运装置,减轻提升转运过程对鱼类的损伤;④加强目标鱼类跟踪监测,评估集运鱼系统的过鱼效果;⑤学习国外先进集运鱼系统的先进设计技术和管理运行理念;⑥编制集运鱼系统设计规范,为集运鱼系统的研究和设计提供规范依据。

[1]KAREIVA P,MARVIER M,MCCLURE M. Recovery and management options for spring/summer Chinool salmon in the Columbia River Basin[J]. Science, 2000, 290(3): 977-979.

[2]CASTRO J J, SANTIAGO J A, SANTANA-ORTEGA A T. A general theory on fish aggregation to floating objects: an alternative to the meeting-point hypothesis[J]. Reviews in Fish Biology and Fisheries, 2002, 11(3): 255-277.

[3]WILLIAMS J G. Mitigating the effects the effects of high-head Dams on the Columbia River, USA: Experience from the Trenches[J]. Hydrobiologia, 2008, 609(1): 241-251.

[4]饶振祺. 彭水水电站工程环境保护措施实施情况及取得的效果[J]. 办公室业务, 2012(z2): 113-115.

[5]CLAY C H. Design of fishways and other fish facilities[M]. Louisiana: Lewis Publishers, 1995.

[6]南京水利科学研究所. 鱼道[M]. 北京: 电力工业出版社, 1982.

[7]JAMES A C. Feasibility of Reintroduction of Anadromous Fish Above or Within the Hells Canyon Complex[R]. Idaho: Idaho Power Company, 2001.

[8]RAYMOND H L. Migration Rates of Yearling Chinook Salmon in Relation to Flows and Impoundments in the Columbia and Snake Rivers[J]. Transactions of the American Fisheries Society, 1968, 97(4): 356-359.

[9]RAYMOND H L. Effect of John Day Reservoir on the Migration Rate of Juvenile Chinook Salmon in the Columbia River[J]. Transactions of the American Fisheries Society, 1969, 98(3): 513-514.

[10]RAYMOND H L. Effects of Dams and Impoundments on Migrations Juvenile Chinook Salmon and Steelhead from the Snake River, 1966 to 1975[J]. Transactions of the American Fisheries Society, 1979, 108(6): 505-529.

[11]BEININGEN K T, EBEL W J. Effect of John Day Dam on Dissolved Nitrogen Concentrations and Salmon in the Columbia River, 1968[J]. Transactions of the American Fisheries Society, 1970, 99(4): 664-671.

[12]HALVOREN M B, WYSOCKI L E, STEHR C M, et al. Barging Effects on Sensory Systems of Chinook Salmon Smolts[J]. Transactions of the American Fisheries Society, 2009, 138(4): 777-789.

[13]WAGNER T, CONGLETON J L, MARSH D M. Smolt-to-adult return rates of juvenile chinook salmon transported through the Snake-Columbia River hydropower system, USA, in relation to densities of co-transported juvenile steelhead[J]. Fisheries research, 2004, 68(1-3): 259-270.

[14]武汉水利电力学院. 我院参加330 工程运集鱼船试验站工作取得成果[J]. 武汉水利电力学院学报, 1979(2): 108.

[15]梁园园, 刘德富, 石小涛, 等. 集运渔船研究综述[J]. 长江科学院院报, 2014, 31(2): 25-29,34.

[16]赵谊, 孙显春, 蔡大咏. 马马崖一级水电站过鱼措施研究[J]. 水电勘测设计, 2011(3): 25-28.

[17]MITSON R B. Underwater Noise of Research Vessels: Review and Recommendations: ICES Cooperative Research Report[R]. Copenhagen: ICES, 1995.

[18]DEMPSTER T, KINGSFORD M J. Homing of Pelagic Fish to Fish Aggregation Devices(FADs): The Role of Sensory Cues[J]. Marine Ecology Progress Series, 2003, 258: 213-222.

[19]郑金秀, 韩德举. 国外高坝过鱼设施概况及启示[J]. 水生态学杂志, 2013, 34: 76-79.

[20]许明昌. 一种声控诱鱼装置: 中国, CN102318587A[P]. 2012-01-18.

[21]戴会超, 高柱, 王煜, 等. 利用鱼类趋光特征改善鱼道过鱼效果的装置及其方法: 中国, CN103266585A[P]. 2013-08-28.

[22]许明昌, 倪汉华, 石晓天. 声光电综合驱鱼仪: 中国, CN101331870A[P]. 2008-12-31.

[23]欧阳敏, 贺建华. 黄颡鱼诱食剂开发与研究Ⅱ: 河道诱食试验[J]. 江西农业学报, 2006, 18(5): 142-144.

[24]蔡惠荣. 论底层鱼诱捕定置网箱[J]. 科学养鱼, 1998(7): 41, 45.

[25]魏建平. 底层鱼诱捕定置网箱捕鱼技术[J]. 科学养鱼, 1997(7): 12.

[26]化子刚. 深水网箔捕鱼网: 中国, CN2043826U[P]. 1989-09-06.

[27]ALLYNN F B, LI J, YANG G, et al. Design of Moorings for Complex Fish Passage Project[C]∥Proceedings of the Eighteenth International Offshore and Polar Engineering Conference. Vancouver: International Society of Offshore and Polar Engineers, 2008: 289-329.

(责任编辑 陈 萍)

Discussion on the Development of Fish Collection and Transportation System and Relevant Technical Problems

WANG Meng, MA Weizhong, ZHAO Yi, TAN Wenchao, FAN Xinke

(PowerChina Guiyang Engineering Corporation Limited, Guiyang 550081, Guizhou, China)

With the rapid development of hydraulic engineering construction in China, the number of high-head dams has increased gradually. Because of its unique advantages, the fish collection and transportation system will play an important role in assisting fish pass the high-head dams. Through summarizing the type characteristics and research progress of fish collection and transportation system at home and abroad, the key technical problems in design and research of fish collection and transportation system are discussed herein. On the basis of analysis, the research direction of fish collection and transportation system in China is also put forward.

fish collection and transportation system; type characteristics; research direction; research progress

2015-12-25

中国电力建设股份有限公司科技项目(DJ-ZDXM-2014-04)

王猛(1988—),男,河南驻马店人,助理工程师,硕士,主要从事环境保护设计研究.

S956

A

0559-9342(2017)02-0006-04