土地家庭承包经营权主体及农户内部关系研究

2017-05-11张晓滨叶艳妹靳相木

张晓滨,叶艳妹,靳相木

(浙江大学土地与国家发展研究院,浙江 杭州 310058)

土地家庭承包经营权主体及农户内部关系研究

张晓滨,叶艳妹,靳相木

(浙江大学土地与国家发展研究院,浙江 杭州 310058)

研究目的:明晰家庭承包经营权主体和农户内成员权利关系形式,为农户内成员变动后权属的界定提供满足法律内部逻辑自洽的解决方案,同时维护家庭承包经营权的多功能性。研究方法:文献分析法,法律文本分析。研究结果:家庭承包经营权的主体为农民,农户内成员间权利关系形式为准共同共有。研究结论:家庭承包经营权的制度多功能性在很长一段时间内难以消解,但原有的模糊立法模式已不能适应快速城市化、土地增值和农民权利意识觉醒的现实。因此,应当采用明确权利主体及农户内部权利关系的权利本体制度,附加针对特定问题的配套特别规则的模式,实现家庭承包经营权的彻底物权化,并在凸显权利财产功能的同时,兼顾其社会保障和生产及粮食安全等功能。关键词:土地制度;家庭承包经营权;主体;准共同共有;多功能

1 问题的提出

家庭承包经营制度从20世纪80年代开始实施,目前仍然是中国最主要的土地承包方式。土地承包经营权的性质,随着其承包期限的延长、一系列促进承包经营权稳定政策的颁布以及物权法的出台而得以尘埃落定。然而,中国特殊的农业生产方式,以及土地承包经营权本身难以消解的多功能性[1],使得有关家庭承包经营权主体和农户内部成员间关系的法律规定,以及有关成员变动后权利归属的法律规则,仍处一片混沌状态,高度分化成为地方性知识并具有多种含义[2-3],具体表现为有关家庭承包经营权主体规定的模糊和有关成员间权利关系及归属的规定漏洞与冲突:例如,农村土地承包法在述及农村土地的承包方时,分别于第5条和第15条采用了“集体经济组织成员”和“农户”两种说法,并通过第30条有关妇女权利保护的特别规定,暗示了家庭承包经营权的主体实质上是农户内部成员;民法通则第27—29条则将关于农村承包经营户主体的规定置于自然人一章中,与个体工商户相并列;而物权法在明确土地承包经营权物权性质的同时,在权利主体的规定上,却采用了“土地承包经营权人”这一十分模糊的描述。在主体模糊的情况下,关于农户内部成员间就家庭承包经营权构成何种权利关系,也未有明确的法律规定,有关成员变动权利归属的规定也相当缺乏,且条款之间常常构成冲突,例如针对土地承包经营权的继承问题,农村土地承包法仅规定了家庭承包林地、其他方式承包地的继承以及家庭承包耕地、草地收益的继承,而顾昂然所作的全国人大法律委员会关于《中华人民共和国农村土地承包法(草案)》修改情况的汇报,以及最高法院公报公布的司法解释均认为,以农户为权利主体的家庭承包经营权,部分成员的死亡不发生继承问题。然而,既然法律已经规定了家庭承包的林地可以继承,那么也就说明了家庭承包权在法理上的可继承性,而非属于上述所说不可继承的农户财产。显然,法律本身与立法解释和司法解释之间存在着内部冲突。

权利主体规定的模糊和农户内部成员权利关系规定的空白,具有鲜明的时代特征。这种刻意的产权模糊制度设计[4]一方面与中国传统农业生产经营方式相契合,可以减小集体在土地发包时的操作成本以及发包后的管理成本;同时以压抑农民个体的权利主张为代价,防止了农户内部的土地分割,一定程度缓解了土地破碎的恶化。在城乡二元户籍制度壁垒森严的时代背景下,这样的制度设计可以被认为是利大于弊的,但很明显,目前已经不能适应中国快速城镇化与人员流动的现状,造成了大量的有关承包地的权利纠纷。为此,已有部分学者就家庭承包经营权的主体、农户内部成员间的权利关系形式和权利变动归属进行了有益的探索,大致形成了三类观点。

第一类观点在以农户为权利主体的基础上确定农户内部成员变动的权利归属规则,认为农民个人的权利得丧完全应当以进入或脱离农户为充分条件[5],这类观点得到了立法与司法解释的支持。第二类观点从个体权利保护、法律体系内部一致性的角度出发,认为家庭承包经营权的主体应当为农民[6]。基于此,朱广新等[7-9]将权利保护主义贯彻到底,认为在农户内部间应当确立以份额化为特征的准按份共有关系,并针对份额化权利的变动如流转与继承,适用不动产物权的一般规则;而袁震等则认为农户内部关系应当界定为准共同共有,以防止农地的破碎化,并通过法定次级承包[10]、土地承包费重估与交纳制度和收回请求权等特别规则的建立[11]对农地的流转与继承进行一定的限制。第三类观点认为,农户是家庭承包经营权的形式主体,而农民为实质主体[3],通过将农户进行法人化改造,将农户内部成员享有的权利股份化,从而按照一般性不动产物权的规则,明确农户内部成员的静态权利关系与动态权利归属。

纵观现有研究,在家庭承包经营权主体的确定上,主要是从法解释的角度,试图通过明确法条内涵和理顺法条间逻辑的方式,给出在法律体系内部逻辑自洽的答案,忽略了中国农村与农业现状以及快速城镇化的现实诉求。在农户内部成员权利关系和成员变动权利归属界定上,学者间产生分歧的原因,则在于对家庭承包经营权各功能不同程度的兼顾,但却鲜有对各功能在界定权利关系中作用的显化分析。因此,本文以此为切入点,通过对农户与农民的关系以及家庭承包经营权各功能间关系的梳理,明确权利主体与内部成员间关系形式,并在以现状为着眼点的前提下,通过特别规则的创设,实现对家庭承包经营权多种功能的兼顾。

2 土地家庭承包经营权主体辨析

2.1 农户与农民的统一与分裂

虽然关于农户与农民的主体之争自家庭承包经营权创设以来从未停止,但即使在目前人口大量流动的背景下,农户与农民仍然存有统一性。因为家庭承包经营权的创设,本身就是来源于对传统农业经营方式的总结,单就农业生产而言,基于血缘、亲情关系维持的农民组成的农户,其内部成员并不完全是以利益最大化为目标的,而是一个义利兼顾的团体[12],个体进行承包经营权权利主张的比例较低,因此,当农户内成员不发生变动时,农民与农户几乎是同质的。

然而,现代工业社会和经济活动是对血缘、地缘关系的不断超越,以及社会分工带来的差异性与经济活动带来的利己主义,都在削弱一个社会团结和整合所必不可少的共同基础,促使农民与农户之间逐渐产生分裂。一方面,快速城市化过程中,大量农户内部分成员转为城市户口,造成了农户与农民的身份性差异;另一方面,土地价值的提升唤醒了农民的权利意识,从而加剧了农民个体在现有制度下对农户内部剩余索取权的争夺[13],因而农民个体的权利主张日益频繁,不仅出现了大量以成员变动为前提的权利归属纠纷,甚至也出现了在农户内部成员未发生变化的情况下的土地及权利分割请求。农户与农民的分裂,正是通过农民个体对抗农户的权利主张而得以显化。

2.2 承包经营权改革价值取向:财产功能的凸显

从法理学角度出发,由于现阶段的模糊立法所预留的足够解释空间,无论以农户或以农民为主体,通过一定的改革措施和立法技术,均可以实现法律内部的逻辑自洽。因此,对家庭承包经营权主体的界定,实际上对家庭承包经营权所承载的多样的制度功能的选择,法解释与法构造在解决这一问题中的作用,在于为产权改革的价值取向所服务。

中国之所以建立以户为单位的家庭承包经营制度,除对中国传统农业生产经营方式的总结和继承外,还是对以下三项制度功能的兼顾:首先是防止按人分配的产权制度导致土地的过分细碎化,从而维护耕地的生产及粮食安全功能[14-15]。明晰的产权形式意味着对于土地承包经营权继承、分割等权能的完善,而诸子均分的继承制度,会导致共有产权的瓦解[16-17]。因此,采用笼统的以户为单位的产权设计可以防止这一问题的出现;其次,土地仍然是中国大多数农民赖以生存的主要生产资料,在社会保障体系不完善的情况下,土地的社会保障功能不可忽视[18],因此在权能安排上不能单纯地从私法本位出发规定成员的私人权利, 而应当兼顾社会本位、团体本位出发[19]。而低个人化的农地制度可以利用农户的性质,完成身份识别,防止土地落入非农人口手中,实现农地社会保障功能;最后,在承包经营权设立的沿革过程中,通过承包期限的延长、禁止土地调整以及物权化等措施,稳定产权,发挥其财产功能[18,20]。

可见,目前的承包经营权制度,实质上是企图依赖模糊产权设计,对多种土地功能的兼顾进行暗示。然而,城市化导致的人口流动和土地增值,使得模糊的主体设定已不能实现压抑农户内部冲突的作用,反而限制了解决权利归属的法律诉诸。在社会经济条件变迁的推动下,产权界定的收益超出了其成本,农户内部产权的明晰便成为了最佳选择[21]。近来的研究也表明,权利的明晰,充分发挥农地产权的财产功能,使农地权用分离,不仅能够提高生产效率,同时能够促进城市化[22]。因此,凸显家庭承包经营权的财产功能,应当成为家庭承包经营权改革的核心价值取向。十八届三中全会以来,中国农村土地改革也确立了遵循“赋予权利和回归权利” 的逻辑主线,推动农地产权恢复其应然属性[23]。而只有彻底的物权化,最大限度地实现其作为独立物权的各项法律权能,才能实现这一目的,增加农民的财产性收益[24-25]。而以农民为主体的明晰的产权设计,是充分发挥其财产功能,进行权利保障的重要前提。

当然,以农民个体为权利主体的产权制度,并不意味着对农户这一概念的取缔。以农户为单位的家庭承包,实际上是在农民个人为主体的简明产权制度下,减小产权实现交易成本的治理结构。现阶段,以农户为单位的承包仍然是中国实践中最主要的农业生产方式[26],以户为单位进行承包权制度在一定程度上减少了制度安排的成本,节约了农民与政府之间达成合约的交易费用[24]。而上文关于农户与农民统一性的论述,也表明了农户与农民并存的可能性和必要性。但本文并不认为具有确立农户为独立的民事形式主体的必要性,因为对农户进行法人化改造的立法成本较高,并不具有实际操作性,而通过明晰农户内农民间权利关系的方式,可以达到相同的效果。

3 农户内部权利关系界定

3.1 农户内部成员静态权利关系

明确家庭承包经营权的权利主体为农民后,可知以农户为单位的家庭承包,是由多个地位平等的权利主体构成的共有关系。由于物权法规定的共有是针对所有权而言的,而该法第105条规定了对他物权的共同享有,应当参照关于共有的规定,因此,农户内部的权利关系形式应当为准共有。唯需探讨的是,这种静态权利关系形式应当为准按份共有还是准共同共有。本文认为准共同共有的权利关系形式与家庭承包更为契合,主要因为以下两项理由。

其一,因为“农户”与“家庭”具有实质统一性,农户内部成员间的权利关系应与家庭内部权利关系等同。农村土地承包法第15条之所以规定家庭承包的承包方为“农户”,而不直接使用“家庭”这一概念,目的是为利用中国户籍制度带来的操作便利,用以明确界定成员身份。但农户的本质是从事农业生产经营的家庭,这一点可以从中国农村土地承包法在有关家庭承包的规定中对“农户”与“家庭”的多次混用看出。而中国物权法第103条规定,对于共有关系约定不明的,除家庭关系等外,视为按份共有。这一法条便暗涵了与家庭实质等同的农户内的权利共有关系,应当属于准共同共有。

其二,准按份共有与准共同共有的本质区别,在于共有人之间结合紧密程度的不同:准按份共有人之间处于一种随时可以分裂的不稳定状态,因而物权法第94条、98条和99条规定了,按份共有人按照自己的份额对共有财产享有权利,承担义务,并且可以随时请求分割;而准共同共有则表明共有人之间是一种普遍的统一状态,仅只在“共有的基础丧失或者有重大理由”时,统一状态才被打破,分裂才被显化。本文2.1节的论述已表明,因血缘关系紧密结合农户内部成员间,是处于一种总体的统一状态中的,而这与关于准按份共有法律规定所表示的状态并不相符,相反权利的过分细化会导致“反公地悲剧”[27],进而带来加剧农地破碎化、阻碍农业生产的潜在威胁。农户内部产权明晰的目的,是农户与农民产生分裂时提供必要的法律诉诸。而农户与农民的分裂,主要产生于因城市化、出嫁或部分成员死亡等造成的户内人员变动,而因为“农户”是家庭承包经营权的共有基础,脱离农户当然意味着脱离农户成员“共有的基础丧失”,从而能够适用关于共有产权分割的规定,保护农民个人的财产利益。因而,准共同共有的相关规定能够为农民个体提供足够的产权保护。

3.2 农户内成员变动权利归属

家庭承包经营权主体的界定与静态权利关系形式的明确,为农户内成员变动的权利归属提供了基本的原则:家庭承包经营权实质归属于农民个人,依据物权法有关共同共有的规定,家庭承包经营权的权利享有人应当为发包时的农户成员,进入或脱离农户,并不成为影响农民权利得丧的充分条件,也即“权随人动”,而非权利固化于农户这一组织体上。

具体而言,当农户内新增成员时,该新增成员虽为集体经济组织的成员,却并不就该农户原承包土地面积享有承包经营权,仅基于其成员身份,获得下一轮承包地的承包资格;脱离农户的成员,不论其去向和身份,仍然就原承包地享有承包经营权,分享权利收益。类似的,根据财产权利的一般性规则,部分成员的死亡后,其权利归属应当为被其他成员(准共有人)继承,而非所谓以户为主体的不发生继承问题。同理,即使农户内成员全部死亡的,属于农民的财产权利,自然可以由该农户以外的继承人继承。此外,如上所述,当准共同共有的基础丧失,例如户内成员进行分户时,共有人也可以就其承包地申请分割。

当然,以上所述成员变动后权利归属的界定,是以实现家庭承包经营权财产功能为单一目标,基于物权法的关于不动产物权的一般性原则所推得的。然而,由于农地本身的特殊性,在以上一般性原则的基础上,需建立针对特定问题的特别规则,对农民个体的财产权利自由予以一定的限制,以兼顾家庭承包经营权的其他功能。

4 家庭承包经营权多功能性的维护

凸显家庭承包经营权的财产功能是中国农地产权的改革方向,也是本文第2、3部分通过明晰权利主体以及农户内成员权利关系形式所意欲达到的目的。然而,中国人多地少的基本国情和农村社会保障制度不健全、耕地破碎化严重的现状,决定了家庭承包经营权的多功能性在很长一段时间内是无法消解的。实际上,即使在德国等西欧发达国家,农地所有权也因为承载着国家粮食安全等功能而被视为土地所有权的一种特殊形式[28]。因此,在凸显家庭承包经营权财产功能的基础上,必须通一系列特别规则的建立,维护家庭承包经营权的社会保障和生产及粮食安全等功能。

4.1 家庭承包经营权的身份性

现阶段,坚持家庭承包经营权与农民的身份属性挂钩是维护农民集体利益,实现土地社会保障功能的重要途径。在保证家庭承包经营权财产功能实现的同时,必须对家庭承包经营权的身份性进行兼顾。目前,中国正在进行的土地承包经营权“三权分置”的改革,虽然在其推行的法律可行性等细节问题以及权利的具体称谓上引起较大争议,如相关文件及部分学者认为改革应是承包权与经营权的分离[29],而有学者认为应是承包权或成员权与承包经营权的分离[30-31],还有学者认为应是承包经营权上经营权的再创设[32-33]。然而不同称谓其核心实质上是统一的:即改革的方向是充分发挥承包经营权财产权益的同时,避免权利身份性的动摇。详细探究上述不同观点的可行性即操作细节已超出本文范围,然而本文认为,要真正做到权利改革的财产性与身份性的兼顾,需要做到以下三点:完善成员权制度、推动进城农民权利有偿转让和承包期限兜底。首先,包括承包地初始分配、征地补偿收益分享等权能在内的所谓土地承包权实质上就是成员权[30],而成员权必须与集体经济组织成员身份紧密挂钩,身份的得丧是权利得丧的充要条件。其次,承包经营权的财产、经营与收益功能(对应与三权分置中经营权)虽不具有身份性,但获得家庭承包经营权的主体在权利到期前转为城镇户口,失去集体经济组织成员身份的,往往已丧失经营能力,因而需进行制度性引导,使这部分权能流向有经营能力的人手中:如果是农户内的部分成员丧失成员身份,那么其权利可通过与农户内保留成员身份的成员协商的方式,由其代为实现;而如果全部成员均转为城镇户口,则可以通过制度与机制的创新,鼓励农民将其权利进行有偿流转,或建立集体土地有偿收回请求制度。不过这种引导必须满足物权保护的一般原则,以农民自愿为基础的。最后,承包经营权的期限在目前城市化人口大量迁移的情境下,仍然是具有兜底作用的制度,在承包经营权到期时,可以无偿收回不具有集体经济组织成员身份的主体所拥有的承包经营权,从而避免权利失衡,侵犯农民利益。

4.2 家庭承包经营权的继承

家庭承包经营权的物权属性要求其必然具有可继承性。但是在世界范围内,继承都是引发土地破碎化的主要原因之一[16-17,34]。因而,国外通常主要采取单嗣继承[28]或共同继承[3]的做法,禁止土地在继承人之间的分割,从而防止土地破碎化的加剧。

本文认为,单嗣继承虽然可以达到控制土地分割的目的,但是中国现阶段的农民而言,对土地的继承权往往是一般财产补偿无法比拟的,因而强行剥夺部分成员继承权,即使给予合理的财产补偿,也容易引发纠纷。并且,德国实施单嗣继承本身也是对传统习惯方式的制度化[28],而这一做法并不符合中国传统习俗,因而并不具有适用的基础。相反,采用共同继承的方式,既可以避免土地分割带来的破碎,同时与农户内成员间的准共同共有权利关系形式相契合。

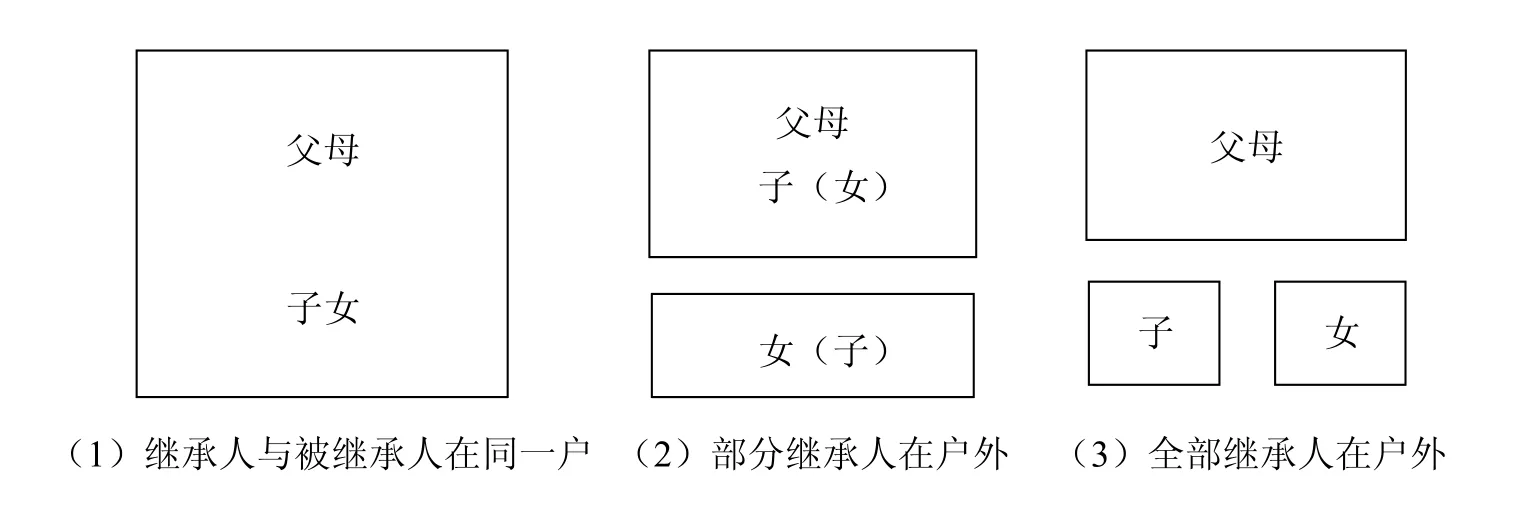

具体而言,所谓共同继承,即多个继承人对家庭承包经营权作为整体进行继承,不得分割。目前中国家庭承包经营权的继承可以分为三种类型(图1):继承人与被继承人同属一户;部分继承人与被继承人同属一户,部分继承人与被继承人分户;全部继承人与被继承人分户。针对第一种继承类型,直接由户内继承人对被继承人土地进行共同继承,实际上正是对中国传统“变账不变地”的继承实践的制度化;对于其他两种类型的继承,采取同样的继承方式,可以保证制度设计的一致性,并且继承人间不论其身份平等享有继承权,也是对准共同共有权利关系形式的延续。

图1 中国家庭承包经营权的不同继承类型Fig.1 Different inheritance types of family contract and management right in China

4.3 家庭承包经营权的分割与流转

家庭承包经营权流转是实现权利财产性收益以及农业规模化经营的重要途径,推动农地流转也是中国目前农地产权改革的重要目的。然而农地流转并非一定有利于农业生产,尤其是以农民个人为主体的权利制度一定程度的瓦解了共有产权,更增加了土地实体细碎的可能性。而法律体系作为社会的兜底性制度,必须能够预见并防止流转可能带来的负面效应,因而需要建立有关流转限制的配套措施,维护农地的生产功能。实际上,多数国家对农地流转都有着严格的管制:德国土地交易法不仅规定了每一宗农地所有权转让必须经过农业局批准,并且规定了农业局有权对不涉及所有权变更的农地出租进行“责难”,以防止农地流转威胁粮食安全[28];法国农地流转也受到县农业委员会的监督,且规定农地必须进行整体转让,不得分割流转[35]。中国农村土地承包经营权流转管理办法第25条虽然规定了家庭承包经营权的转让需经发包方同意,转包、出租、互换和其他方式的流转需由发包方备案,但是由于针对发包方拒绝同意的理由没有明确的规定,也即赋予了发包方无限裁量权,因而这一规定作为农地流转的限制,往往为学者所诟病。

因此,为保证粮食生产安全,在充分鼓励农地流转的同时,也需对家庭承包经营权流转的限制制度化,明确发包方拒绝同意流转的类型:例如禁止农地分割流转;权利的受让方必须具有农业经营生产能力;同等条件下,权利受让方必须为本集体经济组织的成员等。同时应建立相应的农地流转限制的救济措施,在农民权利流转的申请遭到拒绝后,可以到相应的政府部门进行申诉。

此外,依据准共同共有的一般财产原则,成员脱离农户后应有权申请土地承包经营权的分割,同时,分属于不同农户的农民对遗产进行共同继承时,也应当有权申请分割登记。然而这会使得共同继承规则的设立失去意义,加剧土地权属破碎以及实体破碎的可能性。因此,发包方对权利流转的审核权利也应溯及承包地的分割,明确规定禁止土地承包经营权权属分割的具体类型:如权属分割后会导致实体经营分割,从而加剧土地破碎的;要求分割的一方从事非农职业,而从事农业经营一方拒绝分割等。同时也应当通过创新机制设计,如鼓励代耕制度,或者通过户内的权利份额流转的形式,保护脱离农户成员份额利益的实现。

5 结论

家庭承包经营权的物权属性随着物权法的出台尘埃落定,但关于其权利主体以及农户内部成员间权利关系的法律规定却仍处一片混沌,并不断造成有关家庭承包经营权的权利纠纷。这种通过有意的主体模糊与权利关系的空白而对家庭承包经营权意欲实现的生产及粮食安全功能、社会保障功能和财产功能等多种功能进行暗示的立法模式,在一定历史时期内发挥着其应有的作用,但是随着城市化过程带来的大量人口流动、土地增值带来的农民权利意识的觉醒,制度的模糊性,已经无法压抑农民个体的权利主张,反而限制了解决纠纷的法律诉诸。

本文认为,法律规定的模糊性为家庭承包经营权的主体选择留下了足够的解释空间,因此在这一问题上,法构造阐释应当为家庭承包经营权功能选择的价值取向所服务。而城市化过程带来的人口流动、土地价值的提升、农民权利意识的觉醒以及法制的逐步健全等多种社会经济条件的变迁,决定了今后承包经营权的产权设计应当是以凸显权利财产功能为核心的。遵循这一改革路径,在对家庭承包经营权主体及农户内部成员权利关系的解读上,应当依据物权法的一般原则,将其完全纳入物权法的法律体系:以农户内部成员——农民为权利主体,并从减小制度实施交易成本的角度出发,仍然保留农户承包这一产权实现的治理结构,以准共同共有界定成员间权利关系形式,从而实现权利的彻底物权化。同时,由于农地的特殊性,家庭承包经营的多功能性在未来很长一段时间内难以消解。因而,在以凸显财产功能的权利本体改革基础上,需要针对家庭承包经营权的身份性、继承问题以及流转和分割问题,建立辅助性的特别规则作为配套制度,对家庭承包经营权的财产功能予以一定的限制,从而在现阶段保证农地的社会保障功能和生产及粮食安全功能。

(References):

[1] 赵万一,汪青松. 土地承包经营权的功能转型及权能实现——基于农村社会管理创新的视角[J] . 法学研究,2014,(1):74 -92.

[2] 陈胜祥. 农地产权“有意的制度模糊说”质疑[J] . 中国土地科学,2014,28(6):3 - 9.

[3] 汪洋. 土地承包经营权继承问题研究——对现行规范的法构造阐释与法政策考量[J] . 清华法学,2014,(4):125 - 149.

[4] 黄砺,谭荣. 中国农地产权是有意的制度模糊吗?[J] . 中国农村观察,2014,(6):2 - 13.

[5] 王金堂. 土地承包经营权制度的困局与解破[D] . 重庆:西南政法大学,2012:55 - 60.

[6] 潘艳红,张世鹏. 农村土地承包经营权的深层探索[J] . 中国土地科学,2009,23(8):41 - 45,50.

[7] 朱广新. 论土地承包经营权的主体,期限和继承[J] . 吉林大学社会科学学报,2014,(4):28 - 38.

[8] 周应江. 家庭承包经营权:现状、困境与出路[M] . 北京:法律出版社,2007.

[9] 程宗璋. 关于农村土地承包经营权继承的若干问题[J] . 中国农村经济,2002,(7):56 - 63.

[10] 袁震. 论“户”的主体构造及相关土地承包经营权益冲突[J] . 河北法学,2013,(9):83 - 90.

[11] 陈甦. 土地承包经营权继承机制及其阐释辨证[J] . 清华法学,2016,(3):57 - 71.

[12] 邓曦泽. 家庭联产承包责任制成功的原因、普遍机制及其走势——从“唯利是图”到“义利兼顾”[J] . 农业经济问题,2014,35(9):74 - 87.

[13] 巴泽尔. 费方域,段毅才译. 产权的经济分析[M] . 上海:上海人民出版社,2000.

[14] 许庆,田士超,徐志刚,等. 农地制度、土地细碎化与农民收入不平等[J] . 经济研究,2008,(2):83 - 92.

[15] Tan S, Heerink N, Qu F. Land fragmentation and its driving forces in China[J] . Land Use Policy,2006,23(3):272 - 285.

[16] 吕晓,黄贤金,钟太洋,等. 中国农地细碎化问题研究进展[J] . 自然资源学报,2011,4(3):530 - 540.

[17] 陈培勇,陈风波. 土地细碎化的起因及其影响的研究综述[J] . 中国土地科学,2011,25(9):90 - 96.

[18] 姚洋. 中国农地制度:一个分析框架[J] . 中国社会科学,2000,(2):54 - 65.

[19] 韩松. 农民集体土地所有权的权能[J] . 法学研究,2014,(6):63 - 79.

[20] Scott Rozelle, Guo Li. Village Leaders and Land-Rights Formation in China[J] . American Economic Review,1998,88(2):433 - 38.

[21] Alchian A A, Demsetz H. The Property Right Paradigm[J] . The Journal of Economic History,1973,33(1):16 - 27.

[22] Janvry A D, Emerick K, Navarro M G, et al. Delinking land rights from land use: certification and migration in Mexico[C] . Meeting Papers. Society for Economic Dynamics,2015,105(10):3125 - 3149.

[23] 陈小君. 中国农村土地法律制度变革的思路与框架——十八届三中全会《决定》相关内容解读[J] . 法学研究,2014,(4):4 -25.

[24] 吴次芳,谭荣,靳相木. 中国土地产权制度的性质和改革路径分析[J] . 浙江大学学报(人文社会科学版),2010,(6):25 - 32.

[25] 耿卓. 农民土地财产权保护的观念转变及其立法回应——以农村集体经济有效实现为视角[J] . 法学研究, 2014,(5):98 -113.

[26] 周应恒,胡凌啸,严斌剑. 农业经营主体和经营规模演化的国际经验分析[J] . 中国农村经济,2015,(9):80 - 95.

[27] Heller M A. The Tragedy of the AntiCommons: Property in the Transition from Marx to Markets[J] . Social Science Electronic Publishing,1997,111(3):621 - 688.

[28] 鲍尔,施蒂尔纳. 德国物权法(上册)[M] . 北京:法律出版社,2004.

[29] 张毅,张红,毕宝德. 农地的“三权分置”及改革问题:政策轨迹、文本分析与产权重构[J] . 中国软科学,2016,(3):13 - 23.

[30] 高飞. 农村土地“三权分置”的法理阐释与制度意蕴[J] . 法学研究,2016,(3):3 - 19.

[31] 丁文. 论土地承包权与土地承包经营权的分离[J] . 中国法学,2015,(3):159 - 178.

[32] 孙宪忠. 推进农地三权分置经营模式的立法研究[J] . 中国社会科学,2016,(7):145 - 163.

[33] 蔡立东,姜楠. 承包权与经营权分置的法构造[J] . 法学研究,2015,(3):31 - 46.

[34] Demetriou D. The development of an integrated planning and decision support system(IPDSS)for land consolidation [M] . University of Leeds,2012.

[35] 李立娜. 法国农地流转及其财政政策[J] . 世界农业,2014,(2):88 - 91.

(本文责编:王庆日)

Study on the Subject of Family Contract and Management Right and the Relationship among Members in Rural Households

ZHANG Xiao-bin, YE Yan-mei, JIN Xiang-mu

(Land Academy for National Development(LAND), Zhejiang University, Hangzhou 310058, China)

The purpose of this paper is to clarify the subject of family contract and management right as well as the relationship among internal members of rural households, and thereby to maintain the multi-functionality of the right. The method employed in this paper are literature analysis and legal text analysis. The results show that the subject of family contract and management right should be farmers rather than household and the relationship among internal members should be quasi-coownership. It is concluded that the multi-functionality of family contract and management right will persist for a long time due to the particularity of farmland, however the current ambiguous enactment about it cannot adapt to new situation characterized by rapid urbanization, raising land price and the awakening of right consciousness. Therefore, the new legislation mode for family contract and management right should include clear subject and relationship among members, and complement special provisions about particular problems to maintain other functions of right like social security and food security while enhancing poverty function of it.

land institution; family contract and management right; the subject of right; quasi coownership; multifunctionality

F301.1

A

1001-8158(2017)03-0013-08

10.11994/zgtdkx.20170301.152823

2016-11-01;

2017-01-22

国家社会科学基金重大项目(14ZDA039)。

张晓滨(1992-),男,内蒙古乌兰察布人,博士研究生。主要研究方向为土地整治、土地权属。E-mail: zhangxiaobin@zju.edu.cn