“别有洞天”教学实录与评析

2017-05-07执教王军亮评析

◇执教/王军亮 评析/

【教学内容】

人教版教材六年级下册第39页“数学游戏”。

【教学目标】

知识与技能:通过有趣的数学活动,让学生探索、理解、掌握剪大洞的方法。过程与方法:通过独立思考、小组合作等形式,渗透转化思想、极限思想,发展学生的空间观念,培养学生思维的灵活性。情感、态度、价值观:感受数学的神奇,体验成功的快乐,培养学生热爱数学的积极情感。

【教学过程】

一、魔术导课,初步感知转换思维

教师表演硬币“穿”杯子的魔术,激发学生的兴趣。

二、操作探究,深入感悟转化思想

(一)创设情境,引起思维冲突,充分感悟正向思维。

1.硬币穿纸,初步体会正向思维。

师:老师有一张纸,我能让这枚硬币穿过这张纸,你们信吗?

生:(齐)不信。

师:仔细看!

教师拿出剪刀,剪出一个小洞,让硬币穿过。

生:原来可以这样啊!

师:看来刚才的“小魔术”干扰了大家的思维方式,把解决这个问题最直接的方法(剪个洞)给忘了。

2.更大物体穿纸,再次体会正向思维。

师:如果让这个黑板擦穿过洞,你有办法吗?

生:把洞变大。

师:老师还有一个汤姆猫玩具,如果让它穿过去,该怎么办?

生:把洞剪得再大一些。

师:(把汤姆猫竖起来)这样行吗?

生:头先穿过去。

(二)提出问题,突破思维限制,深入体会转化思想。

1.初步感受思维受限的原因。

师:洞越来越大了,那它可以让这个同学通过吗?

生:他太胖了!

生:洞太小了,他的肩膀太宽了,根本穿不过去!

师:我们怎么办?

生:我们可以把边剪得再细点儿。

生:即使剪得很细,最大也不能超过这张纸的边。

生:这张纸的边缘,把洞的大小给限制住了。

师:“限制”这个词用得好,如果我们按照这种思路继续研究的话,就被限制住了。(板书:限制)

2.探寻突破思维限制的方法。

师:如果我们要突破限制,该怎么办?

生:剪开。

生:刚才我们剪掉了一部分,可以把剪掉的部分也利用起来。

师:你们想到了把刚才剪掉的部分也利用起来,真好!可是这只是一张纸啊,如何把它变成你所需要的呢?你有办法吗?

学生小组讨论。

组1:剪成一条一条的,再粘起来。

组2:从一边开始剪,不剪到头,再转弯剪,也不剪到头,这样依次转圈剪。

组3:从一边开始剪,不剪到头,然后换个方向,按照这样的“之”字形剪法,最后就会成为一个长条……

3.探究“不接不断”的方法。

师:同学们真聪明,想出了这么多办法,都把这张纸转化成了一个更大的洞(板书:转化)。不过,这样的方法有点儿小遗憾:剪完以后纸条是断开的,还需要把它们再连接起来。那么,有没有一种剪法,剪完以后不用连接,直接就能形成一个洞呢?

学生大胆猜测,说出自己的想法。学生操作实践,教师巡视指导。

三、分享智慧,反思操作过程,逐步提升思维水平

(一)学生第一次操作。

1.呈现最初剪法,介绍操作过程。

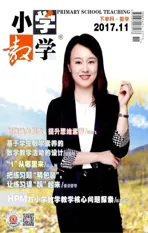

(1)“排骨”式。(如图 1)

图1

(2)“内排骨”式。(如图 2)

图2

(3)“面包圈”式。(如图 3)

图3

2.反思操作过程,分析出错原因。

师:看来我们的猜测与实际还有一定差距,统计一下,有多少同学失败了?

师:都失败了!同学们,失败是正常的,许多科学家正是经历了无数次失败之后才有了成功的发现。我们要在失败中进行反思,吸取教训,总结经验。看着这三幅图,回想一下,问题出在哪里?

学生分组讨论之后,进行第二次操作。

(二)学生第二次操作。

1.“连环洞”型。

师:(出示图4)这是谁的?给大家介绍一下,你是怎么剪的?

图4

生:我是先把纸对折,再从折痕处向对面剪,不剪到头;然后从开口处向对面剪,也不剪到头,这样循环剪,最后一刀从折痕处剪。

师:成什么样子了?

生:这样剪开就形成了好多个洞。

师:你剪出了“连环洞”,谁能帮他想想办法?

生:只要把两个洞连接的地方剪开就行了,但要注意两头的不要剪。

学生操作,成功地剪出了一个大洞。

师:看来,有时候成功和失败之间只差一步。

2.“兔耳朵”型。

师:(出示图5)大家再看这个同学的作品,他虽然剪出了一个洞,但他这个洞有点儿特殊,谁发现了?

生:多出了两只“兔耳朵”。

图5

师:这是谁的作品?你能说说是怎么剪的吗?

生:先把纸对折,从折痕处向对面剪,不剪到头;再从开口处向折痕方向剪,也不剪到头,这样依次剪下去。然后,把中间连接的地方剪开,不知道为什么就多出了两只“兔耳朵”。

师:怎样把多余的“兔耳朵”变成洞的一部分呢?

生:我知道!最后一刀不能从开口处剪,应该从折痕处剪。

学生操作,“兔耳朵”消失了,大洞出现了。

3.成功型。

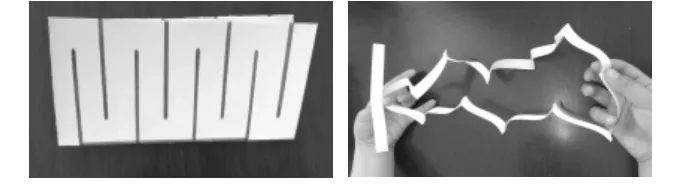

师:(出示图6)这个同学成功地剪出了大洞,把你的好方法分享给大家,好吗?

生:首先,把纸对折,然后从折痕处向对面剪,不剪到头;再从对面向折痕方向剪,也不剪到头,这样来回剪,最后一刀从折痕向对面剪,再把中间部分剪开,这样就成功了。

图6

学生自发鼓掌。

师:(小结)同学们,我们通过大胆猜测、尝试实践、不断反思,最终找到了剪出大洞的方法。让我们一起回顾一下 “剪大洞”的过程。(播放微视频)

(三)学生第三次操作。

师:现在,大家都会剪大洞了吗?请大家按照正确的方法再来试一次,开始吧。

师:同学们,你剪的洞能让这个同学穿过去吗?

生:能。

师:我们一起来试试。哪个学生顺利穿过大洞。

四、思维延伸,巩固剪洞方法,自然渗透极限思想

师:同学们,这个洞只能让一个人通过,让我们的思维继续前行,你还能想到什么问题?

生:如果我想让更多的人同时通过这个洞,怎么办?

师:这个同学提出了一个具有挑战性的问题!你们能解决吗?

生:我认为可以把纸条剪得更细。

生:我觉得可以换一张更大的纸。

教师提供更大的纸,师生共同操作。

师:咱们一起把这个洞撑起来,看看到底有多大。

生:(不约而同)哇!好大的洞啊!

师:这个洞到底能同时钻过多少人呢?谁愿意来试试?

学生十分踊跃,全班学生有序钻入大洞。

师:还有老师的空吗?

生:有。

师:前面的同学请稍微蹲一蹲,麻烦听课的老师给咱们拍个全家福吧,一起喊“茄子”!(如图 7)

图7

五、回顾全课,总结活动经验(略)

【总评】

本节课设计独特、环环相扣、深入浅出、生动有趣,主要有三大亮点。

一、注重自主探究,在操作过程中发展学生的空间观念

教师为学生创设了充分的独立思考、合作探究的时间和空间,让每个学生经历了从具体、直观的“小洞”到抽象、无限的“大洞”的研究过程。在多次经历猜测—实践—反思—想象的过程中学生建立了空间观念,空间想象能力得到提高。

二、凸显数学本质,在分析和纠错的过程中渗透数学思想方法

教师创设了一系列有意义的思维活动,从开课时“人无法穿过一张纸”而遇到限制,到转换思维突破限制,将“这张纸变成纸条连接起来”,再上升到“不用连接直接形成一个大洞”,让学生在积累活动经验的基础上进入深度思考。在充分凸显数学本质的同时,循序渐进地渗透了重要的数学思想方法,如转化思想、极限思想、模型思想、创新意识等。

三、暴露思维受挫,在反思失败的过程中获得积极的情感体验

让学生体验失败,在反思中提升,是本节课的一大特色。教师精心安排了三个层次的自主探究活动,让学生充分经历失败,在失败中反思操作过程,探寻出错原因;教师及时介入,帮助学生转换思路,走出误区,改进方法,提升思维。使每一个学生感受到数学好玩,感受到数学的神奇和魅力。