高一数学教学的五种有效策略

2017-05-03彭洁

彭洁

【摘 要】本文提出在高一数学教学中要注重初高中数学知识点的衔接,开展必要的数学史教学以提高学生的学习兴趣;合理选择探究教学形式,让学生学得更容易;注重数形结合,把学法教给学生,让学生逐步掌握数学思想方法;注重数学学习困难生的转化,帮助学生走出学习困境。

【关键词】高一数学 教学策略 探究教学 数学史 数形结合 学困生转化

【中图分类号】G 【文献标识码】A

【文章编号】0450-9889(2017)01B-0135-03

帶完高一的第一感觉是:学生把数学当成了“猛虎”。作为高一的数学教师收到的投诉是所有学科中最多的。学生觉得高中和初中的知识跨度大,学习难度大,老师的讲课速度相对于他们的理解能力来说太快,回家哭诉的有,讨厌老师的有,说要放弃的更有。那么,作为承上启下的高一数学教学者,面对如此的情况应该注意什么呢?以下是笔者一些不太成熟的想法,供同行一起探讨。

一、注重初高中数学知识点的衔接

高中数学与初中数学相比,初步分析发现有以下显著特点:从直观到抽象,从单一到复杂,从浅显至深入,从定量到定性。必修1一来就是集合与函数,教材一开始就引入了大量的符号和字母,对学生的抽象、概括和数学符号的理解力有很大的要求,很多题目都涉及分类讨论,对学生的逻辑和严谨性提出了挑战。比如:“集合集合 , 若 ,求 a 的取值范围。”学生对此题中集合 B 是否为空集常忘了讨论,对于包含关系下什么时候取等号常常搞不清楚。为了解决这样的问题,教师要不停地变化条件让学生来做题和体会,才能慢慢地让学生掌握此类内容。因此,教授集合时要从一开始就耐心细致地引导,放低台阶,放慢脚步,让学生习惯数学符号的表达和书写,养成用数学符号代替自然语言的描述习惯,并学会将抽象的符号和直观的图形相结合进行理解和学习。

高一开始时,在适当放慢进度,降低难度的同时,在新课的引入中,要尽量从初中的角度切入,注意新旧对比,前后联系。比如,函数的引入可以从初中熟悉的一次函数 y=x,二次函数 y=x2,反比例函数 着手。这要求教师必须熟悉初中数学教材和课程标准对初中数学概念和知识的要求,把高中教材研究的问题与初中教材研究的问题在文字表述、研究方法、思维特点等方面进行对比,明确新旧知识之间的联系与差异,然后在讲授高中数学时,在复习初中内容的基础上引入新内容。高一数学的每一节内容都是在初中数学基础上发展而来的,故在引入新知识、新概念时,注意旧知识的复习,用学生已熟悉的知识做铺垫和引入。如讲任意角的三角函数时,要先复习初三学过的锐角三角函数的概念,进而提出任意角的三角函数概念,从而引入坐标定义法。教师在教学过程中,帮助学生以旧知识同化新知识,使学生掌握新知识,顺利达到知识的迁移,从而提高学生的学习兴趣。

二、注重数学史教学

在《普通高中数学课程标准(实验)》关于课程的基本理念中,明确指出要“体现数学的文化价值”。数学课程应适当地反映数学的历史、应用和发展趋势,数学对推动社会发展的作用,数学的社会需求,数学科学的思想体系,数学的美学价值,数学家的创新精神,提出设立“数学史选讲”等专题。由此可见,新课标理念下把数学史作为数学文化的载体有多么重要的作用。几乎所有学科都强调“兴趣是最好的老师”,在调动学生的积极性方面,笔者发现通过讲一讲数学家的一些小故事带来的效果不错,比如,解析几何的创始人笛卡尔,从小游手好闲,偶遇一次街头数学问题悬赏解答,强烈的兴趣使他对数学入迷,此时他已经近二十岁。数学中的经典问题也对学生有相当大的吸引力,比如,欧拉研究的七桥问题,阿基米德的分牛问题,等等,都是激发学生学习兴趣的好素材。

笔者在高一第一节《集合的概念和表示方法》给学生讲了集合的创始人—— 康托尔,学生感叹他的英俊养眼同时,也记得了他的“连续统”假设(CH,Continuum Hypothesis)—— 在自然数集合与实数集合之间存在不存在一种“集合”,其元素比实数集合少一些,但是,却又比自然数集合多一些?学生的眼球一下被吸引住了,他们会思考,无穷多的数如何比较大小呢?在讲授必修1第二章《函数的概念》时,笔者给学生讲了函数的由来,从莱布尼茨对“function”函数一词的提出,到贝努利认为函数是必须有表达式,到欧拉认为图形也可以表示为函数,再到柯西提出“自变量”一词,完善到与课本接近的概念,最后到德国数学家狄利克雷对函数一词本质的理解。让学生认识函数不断补充和发展的过程,认识这些知名的数学家,并且对课本为何在函数概念前放 3 个不同的列子作了很好的诠释。

在高一教学中的数学史内容还有很多,笔者大概做了以下的归类:

笔者在数学史这方面的知识储备相对来说很少,视野也不够开阔。笔者查了一些图书资料,觉得有两本书值得推荐,即李文林的《数学史概论》和美国数学家克来茵的《古今数学思想》,大家可以去看看。

三、合理选择探究教学形式

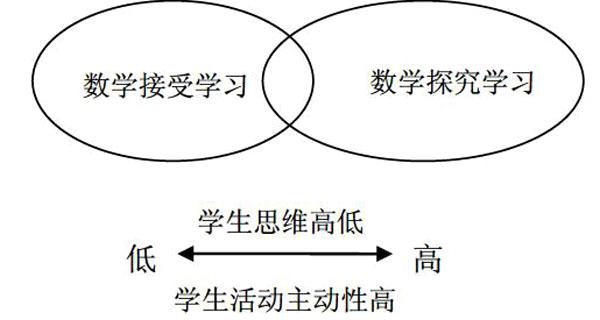

高中阶段的教学模式应该多元化,但其主要手段莫过于“启发式”“探究式”“灌输式”教学。对学生而言,数学上由探究学习与接受学习两部分组成,这二者除了获取知识的途径不同之外,还主要存在数学学习过程的思维活跃程度上的差异。笔者用 venn 图表示两者间的关系如下:

这是否说明探究式教学明显高于传统的接受式教学呢?答案是否定的。其实很多基础性的对学生数学思维要求不高的知识内容,采用传统的接受式教学方式更容易使学生掌握。启发式和探究式教学对学生的知识储备和能力都有很高的要求,探究的数学问题在具有必要性和可行性的前提下才能实施。因此对什么知识点用什么样的手段,老师要仔细考虑清楚,切不可将探究流于表面的形式,更多的要上升到内部的数学思维操作上,积极引导学生做出进一步的探究思考,从而努力实现向更高层次过渡。

例如,在一节关于等差数列概念及其性质的教学中,有一位好问的学生提出:“既然有等差数列,是不是应该存在等和数列?”虽然这个问题和本节教学无关,但此时却是为学生创造探究学习的最佳时机。通过学生的探究,学生举出了“1,2,1,2,1,…”等多个等和数列的例子,还仿照等差数列概念得出等和数列的概念,并指出了它的两个性质:(1)等和數列一定是周期数列;(2)等和数列也一定是等积数列。

这样的例子在数学课堂上经常遇到,教师应该抓住这样的“题外话”,甚至故意引导学生发现这样的“题外话”借题发挥,从真正意义上调动学生探究欲望与积极性。苏霍姆林斯基指出:“有许多聪明的,天赋很好的学生,只有当他的手和手指尖接触到创造性劳动的时候,他们对知识的兴趣才能觉醒起来。”

四、注重数形结合

数形结合是中学数学的重要思想方法,数学家华罗庚说过:“数缺形时少直觉,形少数时难入微。数形结合百般好,隔离分家万事非。”运用数形结合的方式解题,既可体现数量与空间图形的辩证统一关系,又快捷简便,直观易懂。

例如,在集合的运算基本上,要借助数轴和 venn 图来直观形象地表示交、并、补的部分。

在函数的教学中,数形结合更为重要,例如 2015 年广东高考题最后一题:

21.(本小题满分 14 分)

设 a 为实数,函数 f(x)=(x-a)2+|x-a|-a(a-1)。

(1)若 ,求 a 的取值范围;

(2)讨论 f(x) 的单调性;

(3)当 时,讨论 在区间 内的零点个数。

这完全可以用画图的方式解决。笔者让所带的高一的学生做,数学思维能力强的学生基本能拿到 10 分。学生告诉笔者,他们认为和平时做的“x2-4|x|+3=m 有四个互相不相等的实数根,求 m 的取值范围”的方法是类似的,只是带有变量 a 的讨论而已,此类题目用画图方式容易解决。

像这样的例子在高一教学中实在太多了,基本初等函数(尤其是带参数的二次函数)、三角函数都对学生的作图能力提出了很高的要求,在高一教学中一定要给学生灌输这样的思想。在作业上严格要求,在解题中画图与书写都不能少。只有在平时经常提醒,让学生养成习惯,这样才能使学生在考试中灵活运用,进行变形迁移。

五、注重数学学习困难生的转化

笔者认为教学和教育从来都是分不开的。笔者每年都会带到一些“让我心疼”的学生,他们乖巧听话,上课认真做笔记,课后作业认真完成,学习也很用功,课外的辅导书也是标注得密密麻麻,但是一考起试来总是在 70 分左右,有甚者是全班的倒数第一。对这样的孩子,笔者通过接触发现她们把数学学不好归结于自己不行,老师讲的东西总是记不住,解决数学问题的方法不太灵活,脑子不好用,太笨了,不如别的同学聪明,不是学数学的料。这样的孩子喜欢做一些程序化的题目,但是题目稍微发生变化就不知道如何下手,即使做对了,也常常怀疑自己做错了。面对这样的学生,笔者做了以下的转化策略:

1.适时表扬,增强自信

平时分析问题时,抽查问一下他们有什么好思路,只要他们的想法有理就给予肯定和表扬,树立他们的信心,提高他们的个人数学自我效能感。另外,在讲解题目时,笔者也多方面展示自己的思路和想法,让学生明白老师也不是立刻就有正确的解法的,当他们下次遇到一下子不能正确求解的题目时不要轻易放弃。 (下转第162页)

(上接第136页)

2.鼓励做学习方法不佳的归因

学习成绩不理想一定是方法不佳,比如,总记一些结论和解题类型,没有对概念和解题思路理解好。多鼓励他们与其他同学交流学习方法和学习心得,把做错的题和不会做的题目一步步整理下来,把当时为什么不会解的各种类型的题的原因记下来,也要把之后如果再碰到这类题目应该怎么办写在旁边。让他们自己去逐渐认识到初中和高中的不同,不再是机械的模仿而是需要自己多尝试和探索,学会独立运用数学思想方法。

3.引导进行合理的外部归因

其实,除了内因外,也有一些外在的因素,如家庭环境,人际关系,身体因素等。多方面对他们进行关心和引导,这样做也取得预想不到的效果。

【参考文献】

[1]中华人民共和国教育部.普通高中数学课程标准(实验)[M].北京:人民教育出版社,2003

(责编 卢建龙)