长江经济带物流产业集聚及其影响因素研究

——基于空间杜宾模型的实证分析

2017-04-26钟昌宝

钟昌宝,钱 康

长江经济带物流产业集聚及其影响因素研究

——基于空间杜宾模型的实证分析

钟昌宝,钱 康

(常州大学商学院,江苏常州213164)

文章采用空间基尼系数和空间自相关分析法揭示长江经济带物流产业集聚的时空演变特征,并利用空间杜宾模型对物流产业集聚水平的影响因素进行了实证分析。研究结果表明:长江经济带物流产业集聚水平呈现显著的空间正相关性,存在明显的空间二元结构;经济发展水平、工业发展水平、消费水平、交通基础设施、人力资本、社会资本对物流产业集聚水平均具有显著的正效应,其中,人力资本和社会资本的影响程度较大,对外开放程度对物流产业集聚水平的正效应不显著,而政府干预对物流产业集聚水平具有显著的负效应;物流产业集聚自身的滞后型空间效应和影响因素的滞后型空间效应也是影响长江经济带物流产业集聚水平的重要因素。

长江经济带;物流产业集聚;空间自相关;空间杜宾模型

一、引言

长江经济带战略是我国空间经济战略的一个重大举措,将为“新常态”下我国经济可持续增长注入新动能。物流业作为支撑国民经济发展的基础性、战略性产业,对实现长江经济带地区间资源和货物互通、贸易畅通、货币流通发挥着纽带作用[1],是长江经济带战略实现的基础和保障。

自Marshall(1890)首次探究了产业集聚的成因后,国内外众多学者对产业集聚理论的形成与发展做出了重要贡献。近年来其集聚现象也引起了学者们的关注,相关研究可归纳为三个方面。一是物流产业集聚形成机理探究,李兰冰在剖析物流产业集群创新网络的基础上,提出创新是促进物流产业集群成长的重要机制[2]。王非等在界定物流集聚区的基础上,将物流集聚区的形成机理归纳为外部规模经济、市场集中、地方政府和交通基础设施[3]。二是物流产业集聚效应分析,Kayikci揭示了货运中心对实现社会经济持续健康发展方面的重要作用,反映了物流产业集聚的经济效应[4]。王珍珍等采用面板数据模型探究了物流产业集聚对工业增加值的影响,指出物流产业集聚是影响各地区工业发展水平的重要因素[5]。武富庆等基于面板数据研究了黑龙江12个地市物流产业集聚对产业结构的贡献,揭示了物流产业集聚对经济发展的促进作用[6]。三是物流产业集聚水平测度,钟祖昌应用区位熵系数测算了我国31个省市的物流产业集聚水平,指出我国省域物流产业集聚存在较强的空间相关性[7]。唐丽敏等应用区位熵、改进区位熵和空间基尼系数三种方法,从整体、区域、行业维度测算了辽宁省物流产业集聚水平[8]。梳理现有文献发现,目前学者们对长江经济带物流产业集聚的形成机理和影响因素的研究相对缺乏,已有研究也大都从传统计量入手,忽略了空间关联效应,物流产业集聚作为一种典型的经济活动空间现象,各种物流要素在各地区间相互扩散或集聚,使得各地区间物流产业集聚存在着紧密的空间关联性[7],因此研究物流产业集聚时,空间效应是一个不可忽视的重要因素[9]。

本文针对现有研究的不足,利用长江经济带11个省市2006-2014年的数据,度量了长江经济带物流产业的空间集聚状况,并通过空间自相关分析法的Global Moran’s I和Moran散点图探讨了长江经济带物流产业集聚水平的空间相似性和动态演变。接着基于长江经济带各省市2006-2014年的面板数据,利用空间杜宾模型对长江经济带上物流产业集聚的影响因素进行了实证分析。拟重点解决两个问题:长江经济带物流产业集聚水平的时空演变特征如何?哪些因素促进了长江经济带物流产业的集聚,影响程度如何?

二、长江经济带物流产业集聚水平演变分析

(一)产业集聚水平测度方法辨析与选用

产业集聚水平的测度方法主要有:行业集中度指数、赫芬达尔指数、区位熵系数、空间基尼系数、EG指数。这些方法各有其优点与缺陷,能够从某些方面较好地反映产业集聚水平,但又存在许多不足之处。行业集中度指数和赫芬达尔指数更强调从市场空间角度入手,从产业市场竞争和垄断角度刻画产业集聚水平;而区位熵系数、空间基尼系数和EG指数更强调从地理空间角度着眼,区位熵系数可以从地区专业化角度反映产业集聚水平,空间基尼系数和EG指数从行业分布均衡程度角度表示产业集聚水平[10-11]。

各产业集聚测度方法都有其适用条件限制,超出限制条件得出的测度结果往往与实际状况大相径庭,因此要根据研究对象与目标合理选择恰当的测度方法。本文以长江经济带省域为空间分析尺度,强调从地理空间角度测度长江经济带物流产业的空间集聚状况,基于空间基尼系数方法的简单易于操作性,且得到学者的广泛应用[11],因此这里选用空间基尼系数对长江经济带物流产业的集聚状况进行定量测度,计算公式为:

式中,ei为i地区的物流产业就业人数,e为i地区的就业总人数,Ei为全国的物流产业就业人数,E为全国的就业总人数。G=0时,表示物流产业在该地区的空间分布是均匀的;G越大,表示该地区的物流产业集聚水平越高;G=1(最大值),表示该地区的物流产业集聚水平达到最高。

(二)长江经济带物流产业集聚水平测度

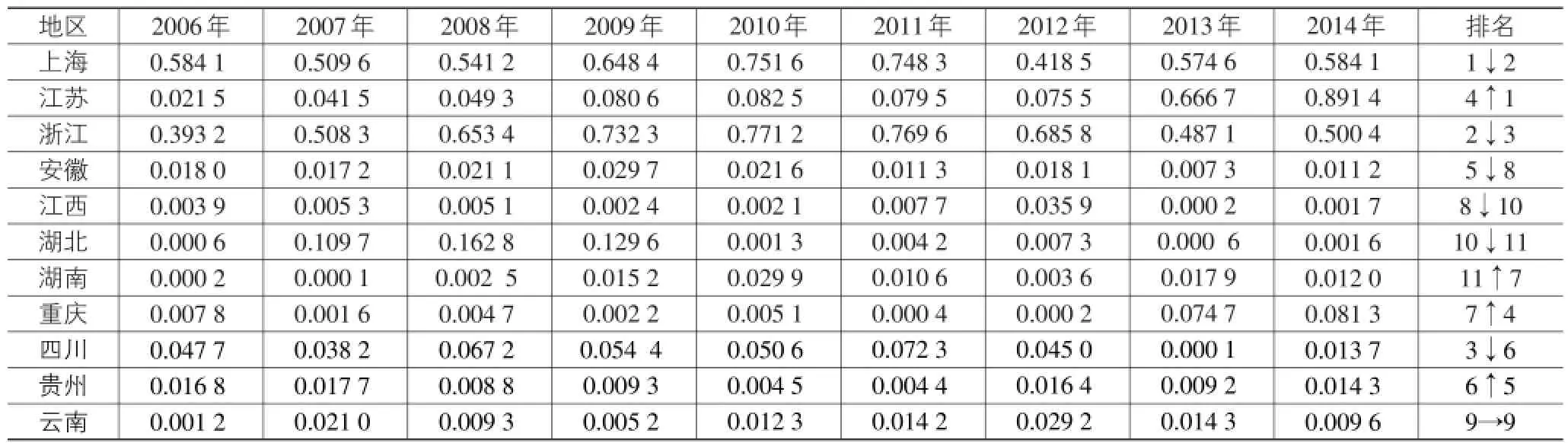

2006年,国家“十一五”规划纲要将“大力发展现代物流业”单列一节,现代物流在国民经济中的产业地位得以确立至此我国现代物流业正式由探索起步推进到科学有序发展阶段。因此,本文以2006年为起始阶段,通过收集长江经济带各省市和全国相关统计数据来测度长江经济带省域物流产业集聚水平,测度结果见表1所列。

表1 长江经济带各省市物流产业集聚水平

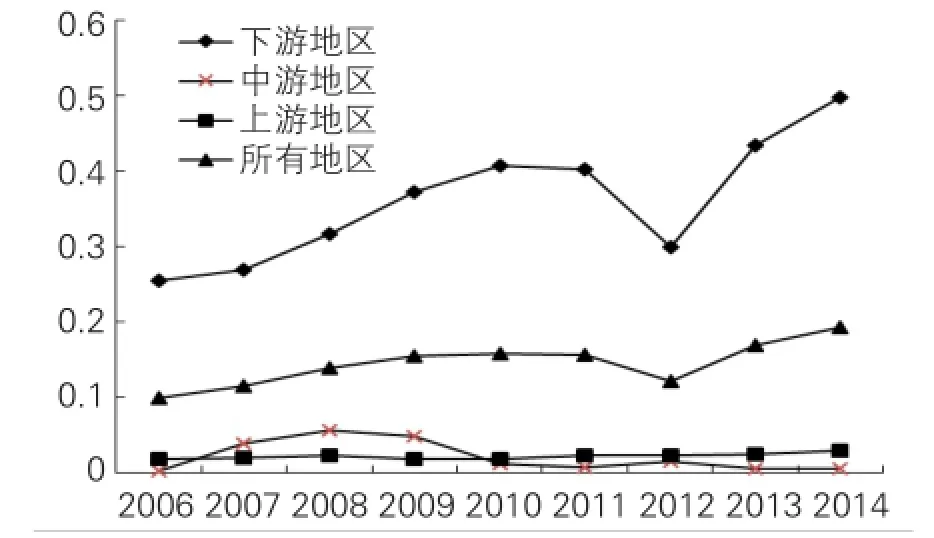

(三)长江经济带物流产业集聚水平演变及聚类分析

从各地区物流产业集聚水平的变动情况来看(图1),2006-2014年,长江经济带物流产业集聚综合水平总体呈现持续上升的态势,说明长江经济带物流产业的发展势头良好,集约化、规模化、效益化效应愈加显著。2012年我国经济增速进入换档期,长期掩盖在经济高速增长下的物流需求不足、产业层次不高、物流运营缺乏效率等问题日益突出,对长江经济带各地区尤其是下游地区物流产业集聚水平造成较大压力。另外从区域分布情况来看,各地区物流产业集聚水平存在明显的空间二元结构,下游地区物流产业集聚水平远高于上游和中游地区,上游和中游地区物流产业集聚水平相似且都明显低于长江经济带物流产业集聚综合水平。从发展趋势来看,近年来下游地区物流产业集聚水平处于快速攀升的状态,而中游地区处于缓慢下降的状态,上游地区处于平稳起伏的状态,长江经济带各地区物流产业集聚水平的差距呈现不断扩大的趋势。

从各省市物流产业集聚水平的排名情况来看(表1),2006年,物流产业集聚水平排名前列的省市有:上海、浙江、四川、江苏、安徽,这些省市基本集中在下游地区;排名后列的省市有:江西、云南、湖北、湖南,这些省市多数集中在中上游地区,物流产业集聚水平在空间上存在明显的不均衡态势。到2014年,上海、浙江、湖北、贵州、云南的排名位次变动较小,而江苏由2006年的第4位上升到2014年的第1位,安徽由2006年的第5位下降到第8位,江西由2006年的第8位下降到第10位,湖南由2006年的第11位上升到第7位,重庆由2006年的第7位上升到第4位,四川由2006的第3位下降到第6位。2014年,物流产业集聚水平排名前列的省市有:江苏、上海、浙江、重庆,主要是一些下游省市,而江西、湖北、云南这些中上游省市排名依然靠后。2006-2014年,物流产业集聚水平的空间不均衡态势并没有得到有效缓解。

图1 各地区物流产业集聚水平的变动情况

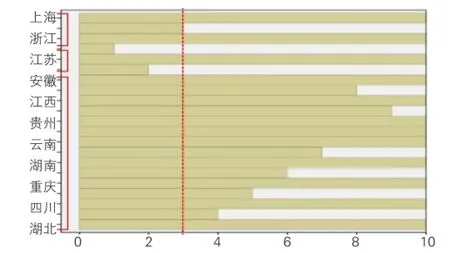

对各省市物流产业集聚水平进行系统聚类分析(图2),当聚成3类时,上海、浙江为第一类,江苏为第二类,安徽、江西、湖北、湖南、重庆、四川、贵州、云南为第三类。第一、二类都是下游省市,而中上游省市都集中在第三类,更加说明长江经济带物流产业集聚水平的空间二元结构现象显著。下面将采用空间自相关分析法进一步刻画长江经济带物流产业集聚的时空演变格局。

图2 物流产业集聚水平系统聚类的冰柱图

三、长江经济带物流产业集聚的空间自相关分析

(一)全局空间自相关分析

采用全局空间自相关分析法,计算得到长江经济带物流产业集聚水平的全局空间自相关系数Glob⁃al Moran′s I,结果见表2。从2006-2014年,Global Mo⁃ran′s I都大于0,且统计量Z值都大于正态分布函数在0.05显著性水平下的临界值1.96,P值均小于0.05,即长江经济带省域物流产业集聚水平的全局自相关系数Global Moran′s I均显著为正,长江经济带省域物流产业集聚水平呈现显著的空间正相关性,物流产业集聚水平相似的地区在空间上显著集聚,即呈现物流产业集聚水平高的地区趋于和物流产业集聚水平高的地区相邻,物流产业集聚水平低的地区趋于和物流产业集聚水平低的地区相邻的空间关联特征。

表2 长江经济带物流产业集聚水平的全局空间自相关分析

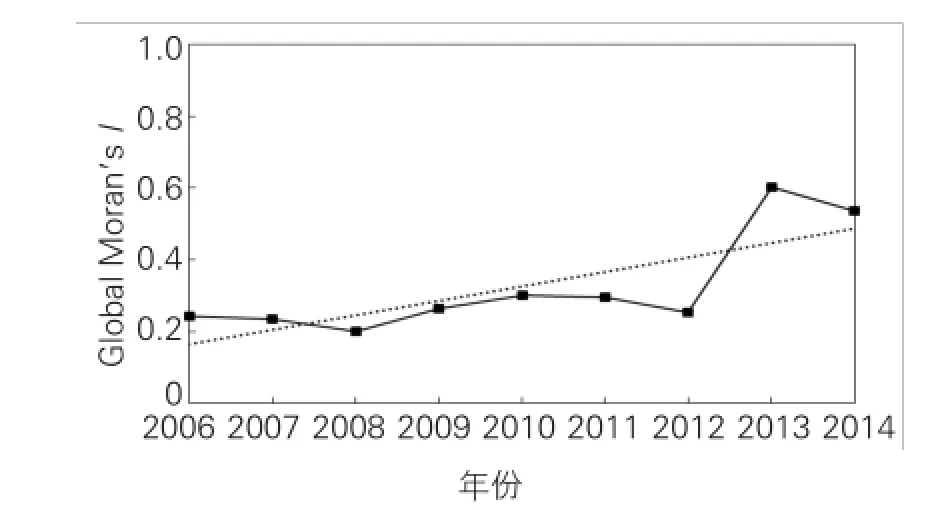

从长江经济带物流产业集聚水平的Global Mo⁃ran′s I变化趋势来看(图3),从2006-2012年,Global Moran′s I的值总体呈现稳中有进的态势。在此期间,2008年全球金融危机爆发,传统行业增速回落,长江经济带上游和中游地区产业结构主要以传统工业制造业为主,经济发展受挫,物流业发展停滞;而下游地区率先响应产业转型升级,积极发展现代服务业,物流业平稳快速发展,物流业的集约化、规模化效应得到增强,长江经济带省域物流产业集聚水平的空间分布差异性在逐渐变大,Global Moran′s I达到最低值0.2。为了应对金融危机的影响,促进物流业结构调整和产业升级,2009年国务院印发《物流业调整和振兴规划》,对长江经济带物流业发展起到积极的引领带动作用,长江经济带省域物流产业集聚水平的空间分布差异性在逐渐缩小。

从2012-2014年,Global Moran′s I的值呈现快速上升的态势。2012年我国经济进入增速换档期,经济增速放缓时期,物流业“第三利润源”的战略地位得到凸显,各地区紧抓机遇,加快推动物流业从成本驱动、速度优先的粗放式增长方式向创新驱动、效益优先的集约化方式转变,长江经济带省域物流产业集聚水平的空间分布差异性在快速缩小。近年来,在经济“新常态”背景下,我国经济经济下行压力加大,物流需求规模增速减缓,物流业转型升级压力加大,Global Moran′s I的值小幅回落。

图3 长江经济带物流产业集聚水平的Global Moran’sI变化趋势

(二)局部空间自相关分析

采用局部空间自相关分析法,计算得到2006和2014年长江经济带物流产业集聚水平的Moran散点图,结果见图4。2006年落入“HH”区的省市有2个,占总数的18%;落入“LL”区的省市有6个,占总数的55%,呈空间正相关性的省市占总数的73%。到2014年,落入“HH”区的省市有3个,占总数的27%;落入“LL”区的省市有7个,占总数的64%,呈空间正相关性的省市占总数的91%。这进一步说明长江经济带物流发展具有较好的空间结构性和空间关联性,物流集聚水平相近的省市在空间上集聚分布。

图42006 年、2014年长江经济带物流产业集聚水平的Moran散点图

2006年,落入“HH”区的省市有上海、浙江,落入“LH”区的省市有江苏、安徽、江西,落入“LL”区的省市有湖北、湖南、重庆、四川、贵州、云南。大体而言,落入“HH”区的都是下游省市,落入“LH”区的主要是中游省市,落入“LL”区的主要是上游省市,长江经济带物流集聚水平呈现自下而上递减的阶梯状分布格局。到2014年,江苏由“LH”区进入“HH”区,这说明江苏近年来物流产业集聚效应凸显,集聚水平发展速度明显快于其周边省市;江西由“LH”区进入“LL”区,这说明江西近年来物流产业集聚水平发展滞后,与其周边省市的差距逐渐拉大。

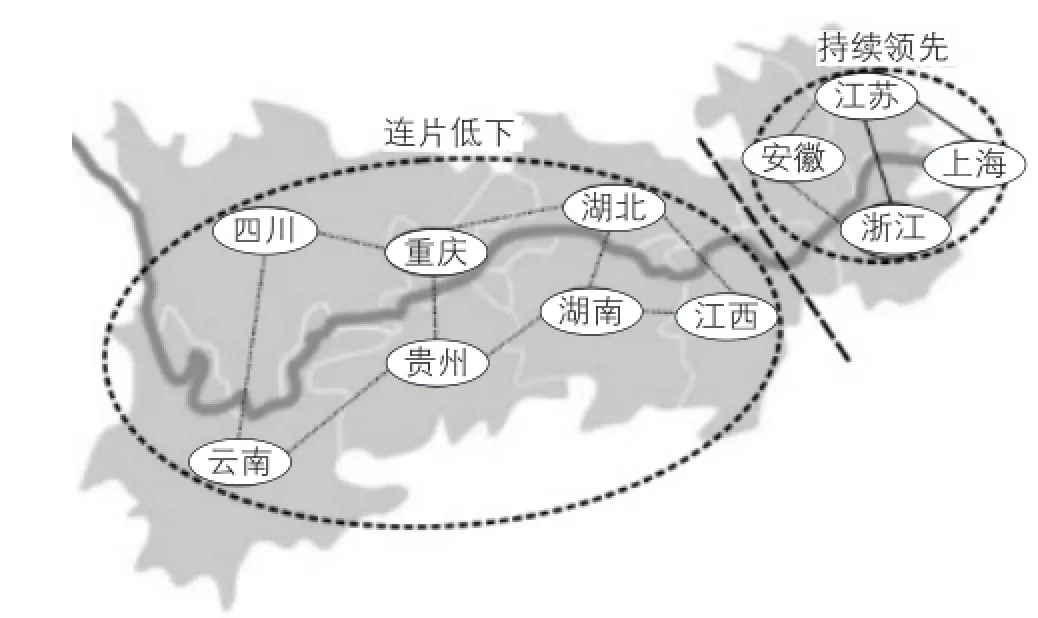

从2006-2014年,长江经济带物流产业集聚水平发展不均衡的态势愈加严重,“马太效应”明显。下游省市经济发展水平高,产业层级高,与物流业的相互促进作用显著,同时还凭借区位、经济、交通等先发优势,通过极化效应不断促进物流资源向该地区非均衡集聚,物流产业集聚水平不断提高,各省市间的空间联系越来越密切,空间差异持续缩小。中游省市处于下游省市的经济腹地,物流产业竞争压力大,竞争优势和能力不明显,扩散效应大于集聚效应,物流产业集聚水平发展缓慢。上游省市作为后发地区,长期经济社会发展滞后累积的劣势阻碍了物流产业集聚水平的提升,整片地区陷入了“贫困陷阱”。总之,长江经济带物流产业集聚水平两极分化现象严重,形成了下游省市物流产业集聚水平持续领先而上游和中游省市连片低下的空间格局(图5),不利于长江经济带区域物流的均衡协调发展。为了缓解当前发展不均衡的态势,缩小长江经济带省域物流产业集聚水平的空间差异,针对性地探讨长江经济带物流产业集聚水平的影响因素非常必要。

图5 长江经济带物流产业集聚水平的空间格局

四、长江经济带物流产业集聚水平的影响因素分析

(一)影响因素框架构建

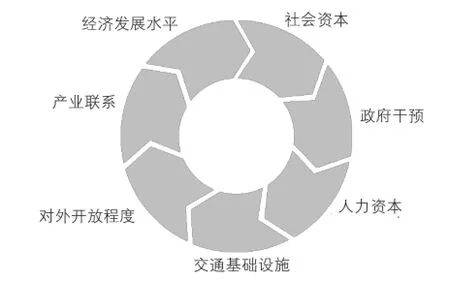

钟祖昌依据新古典经济学、空间经济学等理论基础,提出了“市场-基础设施-制度-对外开放”的物流产业集聚影响因素四维分析框架[7]。谢守红选取经济发展水平、工业发展水平、人力资本、基础设施建设、消费水平、对外开放程度作为我国物流产业集聚的影响因素[12]。这些研究已经表明,经济发展水平、产业联系、对外开放程度、交通基础设施、人力资本、政府干预等是物流产业集聚形成的重要因素,本文认为这些因素只是物流产业集聚的基础条件。物流产业集聚形成还与区域社会网络资源、文化习惯传统、组织及制度特征等密切相关,它们构成了区域社会资本,也是影响物流产业集聚形成的一股重要力量[13]。因此,本文在充分借鉴现有研究的基础上,结合产业集聚理论和社会资本理论,试图揭示经济发展水平、产业联系、对外开放程度、交通基础设施、人力资本、政府干预以及社会资本对物流产业集聚的影响效应,影响因素框架见图6。

图6 物流产业集聚的影响因素框架

(二)理论假设

1.经济发展水平

物流活动日益渗透到包括生产、流通、消费等环节在内的整个社会经济活动过程中,与社会经济的发展密切相关,在社会经济活动中扮演着越来越重要的角色[7]。区域经济的发展会加速社会分工的细化和深化,越来越多的制造企业和商贸流通企业选择将非核心的物流业务外包给第三方物流企业来运作,以降低物流成本和提高企业核心竞争力。物流需求的社会化和集中化将吸引物流企业集聚发展,不断加强物流企业专业化分工协作,从而推动物流产业集聚的形成。

H1:经济发展水平对物流产业集聚具有正效应。

2.产业联系

物流产业属于第三产业,具有衍生性的特点,物流需求是生产、流通和消费活动产生的派生需求,即物流业是依附于实体产业而存在的。物流业与工业和消费品行业的产业联系最为密切,各类产业园区尤其是工业园区会产生大量的物流需求,迫切需要物流企业提供各项物流服务,通过吸引物流企业入驻,从而促进区域物流产业的集聚。另外随着人们生活水平的提高,消费层次不断升级,大型超市和商场数量快速增加,网上购物越来越普及,2015年我国网络购物市场交易规模为3.8万亿元,同比增长36.2%。为了满足这部分物流需求,物流企业往往选择在城市边缘地区集聚,以提高配送速度和质量。

H2:工业发展水平对物流产业集聚具有正效应;

H3:消费水平对物流产业集聚具有正效应。

3.外开放程度

对外开放程度越高,对外商投资进入的吸引越强,区域的投资成本和市场风险越低[14],同时为国内产业积累成长提供良好的环境和先进的经验借鉴。从物流产业发展来看,外商投资进入打破了部门、行业和区域分割,推动了物流基础设施和信息平台建设,加快了企业联合或重组步伐,促进了多功能综合物流服务体系构建。外商投资不但为国内的物流业带来先进的物流技术和管理经验,而且通过商品的跨界流动促进了技术扩散,从而促进物流产业的集聚[7]。

H4:对外开放程度对物流产业集聚具有正效应。

4.交通基础设施

新经济地理学在解释产业集聚时有两个核心假设,规模报酬递增和运输成本,运输的便利性和成本高低与区域交通基础设施密切相关。因此,公路货运站、机场、港口等交通枢纽最容易吸引物流企业,从而推动物流产业集聚的形成。交通基础设施在三个方面对物流产业集聚产生影响,一是有利于减少区域间要素流动的障碍,提高物流资源配置效率,二是有利于交通网络的形成和运输成本的降低,提高物流业技术效率,三是有利于提高区域经济规模效率,增强区域经济的集聚效应和辐射效应[7]。

H5:交通基础设施对物流产业集聚具有正效应。

5.人力资本

舒尔茨人力资本理论指出,人力资源是当今社会最重要的资源。随着物流企业间竞争加剧,兼并重组步伐加快,传统的低劳动力成本已不再具有明显竞争优势,物流产业逐渐从劳动密集型产业向技术密集型和知识密集型产业转化,当今物流产业发展的核心动力是物流专业人才尤其是高端技术和管理人才。Henderson(1974)将产业集聚的原因解释为人力资本丰富地区产生的知识外部性,人力资本要素尤其是劳动力素质在很大程度上能够促进物流产业的集聚[12]。

H6:人力资本对物流产业集聚具有正效应。

6.政府干预

物流产业集聚与政府的积极干预密切相关,政府通过制定物流业的发展规划和政策措施,规范物流市场行为,加强物流标准化体系建设,推进物流业市场化进程,为物流业发展提供良好的政策资金支持,从而推动物流产业集聚的形成[7]。此外,政府往往根据产业和城市规划主动参与建设物流产业集聚区,通过前期提供政策和资金支持等优惠条件,完善物流基础设施,引导物流企业集聚发展。

H7:政府干预对物流产业集聚具有正效应。

7.社会资本

近年来,越来越多的学者认识到社会资本对产业集聚的影响效应,戴宏伟等将资本创造模型和社会资本理论结合,探讨了社会资本对我国制造业集聚的影响,发现社会资本对区域产业集聚呈现显著正相关关系[15]。刘传喜等揭示了社会资本对乡村旅游业集聚的影响,发现社会资本的网络效应、文化效应和组织效应对产业集聚都具有明显的促进作用[13]。社会资本(信任、规范以及网络等)通过促进协作、降低交易费用、加强企业知识外溢、吸引人才等促进物流产业的集聚。

H8:社会资本对物流产业集聚具有正效应。

(三)变量设计

借鉴文献[7,12]的做法,用地区生产总值来衡量经济发展水平,用工业增加值来衡量工业发展水平,用社会消费品零售总额来衡量消费水平,用外商投资总额来衡量对外开放程度,用物流业固定资产投资额来衡量交通基础设施,用物流业从业人数来衡量人力资本,用政府财政支出来衡量政府干预。关于社会资本测度指标的选取存在较大差异,这里借鉴严成樑[16]和赵丽丽[17]的处理方式,从信息共享与相互沟通的角度出发,采用互联网使用频率与电话使用频率之和来衡量社会资本,具体测度指标和符号见表3。

表3 变量名称、测度指标及指标符号

另外针对我国物流统计起步晚,物流的范围尚不统一,社会物流量统计不系统的事实[18],借鉴已有研究[19]的做法,以交通运输、仓储和邮政业代表物流业的基本情况。

(四)空间面板模型设定

1.空间面板模型选择

空间自相关性分析已经证明了长江经济带物流产业集聚水平具有较强的空间关联性和空间结构性,需要建立空间计量模型。Anselin认为空间计量模型主要有空间滞后模型和空间误差模型,前者表示被解释变量除了受自身所在地区的因素影响外,还要受其相邻地区该因素的影响;后者表示被解释变量既受所在地区的因素影响,也受跨地区相关因素的影响[20]。LeSage在前两个模型的基础上,构造了空间杜宾模型,同时包含空间滞后和空间误差影响。

物流产业集聚是一个本地作用和各地区空间作用交互的复杂空间系统,同时包含上述两种空间效应,因此空间杜宾模型的应用更符合理论框架和现实推断。同时由表4可知,空间面板模型的Wald和LR检验结果表明,在1%的显著性水平下,第一个原假设H0:θ=0和第二个原假设H0:θ+δβ=0均被拒绝,说明本文选择空间杜宾模型更为合适。

表4 Wald检验和LR检验结果

2.空间杜宾模型设定

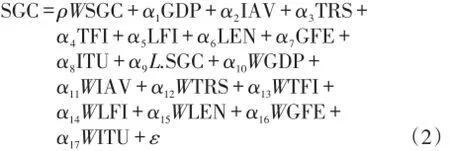

本文设定如下模型:

其中,ρ为空间回归系数,反映其它地区的被解释变量对本地区的被解释变量的影响,包括方向和大小两个维度;W为基于相邻效应的0-1空间权重矩阵;α1~α17为待估计参数,其中α1~α9是本地区解释变量对本地区被解释变量的影响系数,α10~α17反映其他地区解释变量对本地区被解释变量的影响系数;ε为随机误差向量;L.SGC为被解释变量滞后一期作为解释变量,一是表示当前SGC一般会以上一期作为参照,二是可以减弱内生性干扰。

3.数据来源

在已有研究的基础上,选取2006-2014年长江经济带各省市的面板数据作为研究对象。数据来源于历年《中国统计年鉴》和各省市统计年鉴。变量的描述性统计结果见表5所列。

表5 变量描述性统计

(五)空间计量分析

样本个体数>时点数,考虑到省市之间的差异,应采用个体效应模型[21],同时空间杜宾模型估计的Hausman检验结果为:chi2(9)=211.52,Prob>chi2= 0.000,说明在1%的显著性水平下,随机效应的原假设被拒绝,因此本文应该选择空间杜宾模型的个体固定效应模型,即表6的模型(1)。

经济发展水平与物流产业集聚水平在0.01水平上显著正相关,与理论假设一致,地区生产总值增加1个单位,则物流产业集聚水平增加0.000 078 6个单位。区域经济发展水平越高,物流需求增长越快,同时区域经济的发展会加速社会分工的细化和深化,越来越多的制造企业和流通企业选择将非核心的物流业务外包给第三方物流企业来运作,从而推动物流业向集约化、规模化、效益化方向发展。地区生产总值的间接效应系数显著为负,说明周边地区的经济发展水平对本地区的物流产业集聚水平产生显著的负向影响,周边地区经济发展水平越高,对本地区物流资源的吸引越强,会造成本地区物流资源的扩散流失。

工业发展水平对物流产业集聚水平呈现显著的正相关关系,与理论假设一致,工业增加值增加1个单位,则物流产业集聚水平增加0.000 047 2个单位。长江经济带区域工业经济发达,工业物流是社会物流的重要组成部分,随着工业发展水平的提高,会加速制造业主辅分离,物流职能逐步从制造业中分离出来,有助于物流业集聚水平的提升。工业增加值的间接效应系数显著为正,说明周边地区的工业发展水平对本地区的物流产业集聚水平具有显著的正效应,具有明显的空间溢出效应,能够加强地区间工业物流的相互促进作用。

表6 空间杜宾模型回归结果

消费水平与物流产业集聚水平在0.01水平上显著正相关,与理论假设一致,社会消费品零售总额增加1个单位,则物流产业集聚水平增加0.000 113个单位。随着人们生活水平的提高,消费能力持续提升,消费层次不断升级,对商品的需求数量和质量不断提高,物流需求增长迅速,尤其是网购对促进快递行业发展的支撑作用,在很大程度上推动物流产业的集聚。社会消费品零售总额的间接效应系数显著为正,说明周边地区的消费水平对本地区的物流产业集聚水平具有显著的正效应,消费水平提高,增加了地区间商品交易和资源流动频次,有助于提高各地区的物流产业集聚水平。

对外开放程度对物流产业集聚水平具有正效应,但影响不显著。对外开放程度扩大使得越来越多的外资物流企业进入国内,大量先进的现代物流技术和管理理念得以推广和应用,同时使得国内物流企业走出国门,不断丰富国际化运作经验。对外开放带来的内部推力和外部拉力有助于物流产业集聚水平的提高,但由于我国物流业对外开放较晚,外商投资对物流产业集聚的影响还有待进一步强化。外商投资总额的间接效应系数为正,未通过显著性检验,说明周边地区的对外开放程度对本地区的物流产业集聚水平未能产生显著的正向影响。

交通基础设施对物流产业集聚水平呈现显著的正相关关系,与理论假设一致,物流业固定资产投资额增加1个单位,则物流产业集聚水平增加0.000 070 9个单位。运输的便利性和成本高低与区域交通基础设施密切相关,是物流产业形成集聚的前提条件,随着交通基础设施的投资利用率逐步提高,对物流产业集聚的影响不断加深。物流业固定资产投资额的间接效应系数显著为负,说明周边地区的交通基础设施对本地区的物流产业集聚水平产生显著的负向影响。不同地区之间的交通基础设施存在竞争效应,一个地区的交通基础设施越完善,对其周边地区物流资源的集聚效应越明显,不利于周边地区物流集聚水平的提高。

人力资本与物流产业集聚水平在0.01水平上显著正相关,与理论假设一致,是影响物流产业集聚水平的首要因素,物流业从业人数增加1个单位,则物流产业集聚水平增加0.012 0个单位。当今物流业的技术密集型和知识密集型特征愈加明显,物流专业人才作为产业发展的核心资源,对物流产业集聚发挥着十分重要的作用。物流业从业人数的间接效应系数为负,未通过显著性检验,说明周边地区的人力资本对本地区物流产业集聚水平未能产生显著的负向影响。

政府干预对物流产业集聚水平呈现显著的负相关关系,与理论假设不符。在物流产业集聚发展的初期,需要政府“看得见的手”积极干预物流产业,通过制定物流业的发展规划和政策措施,为物流产业集聚提供良好的政策环境。当前来看,长江经济带物流产业已推进到科学有序发展的中期阶段,政府应重点关注规范物流市场行为,加强物流标准化体系建设,政府过多干预会影响物流企业经营的积极性,阻碍物流业市场化进程,不利于物流产业的集聚。政府财政支出的间接效应系数为负,未通过显著性检验,说明周边地区的政府干预对本地区物流产业集聚水平未能产生显著的负向影响。不同地区之间的政府支持政策存在竞争效应,但这种影响效应还有待进一步加强。

社会资本对物流产业集聚水平具有显著的正效应,与理论假设一致,且影响程度较大,互联网使用频率与电话使用频率之和增加1个单位,则物流产业集聚水平增加0.001 06个单位。以信任、规范以及网络等形式存在的社会资本与物流产业集聚存在内在契合性,社会资本通过促进合作与信任、降低交易费用、加强企业知识外溢等影响物流产业集聚的位置、规模、形成速度。互联网使用频率与电话使用频率之和的间接效应系数为正,未通过显著性检验,说明周边地区的社会资本对本地区物流产业集聚水平未能产生显著的正向影响。不同地区之间的社会资本具有空间溢出效应,但这种影响效应还有待进一步加强。

检验结果中被解释变量的空间自回归系数为正,且通过了1%水平的显著性检验,表明物流产业集聚存在显著的空间溢出效应,即物流产业集聚水平高的地区对周边地区的物流产业集聚发展具有显著的空间扩散作用。地理位置的相邻,有助于地区之间物流资源和技术的扩散,有助于邻近地区物流要素的共享,从而会促进各地区物流产业集聚水平的提高。

五、结论与建议

(1)从物流产业集聚水平的测度结果来看,长江经济带物流产业集聚水平总体呈现持续上升的态势,但各地区发展存在明显的空间二元结构,且近年来地区间的发展差距有不断扩大的趋势。从空间自相关分析的结果来看,长江经济带物流产业集聚水平呈现显著的空间正相关性,物流产业集聚水平相似的地区在空间上显著集聚;长江经济带物流产业集聚水平两极分化现象严重,下游省市物流产业集聚水平持续领先而上游和中游省市连片低下。

(2)从空间杜宾模型的计量结果来看,经济发展水平、工业发展水平、消费水平、交通基础设施、人力资本、社会资本对物流产业集聚水平均具有显著的正效应,对物流产业集聚水平的影响程度由高到低依次为人力资本、社会资本、消费水平、经济发展水平、交通基础设施、工业发展水平。而政府干预对物流产业集聚水平具有显著的负效应,当前政府过多干预不利于物流产业的集聚。对外开放程度对物流产业集聚水平的影响不显著,其对物流产业集聚的影响还需要有一个不断强化的过程。长江经济带要想实现区域物流产业的协调发展,各省市尤其是上游和中游省市必须从对物流产业集聚产生显著影响的因素入手,积极增加有效投入,减少无效或负效投入,吸引培育物流专业人才,营造良好的商贸环境,加快制造业主辅分离,完善交通基础设施。同时,必须重视社会资本对物流产业集聚的显著正效应,加强社会组织和文化体系建设,建立良好的社会网络和有效的规范制度。

(3)物流产业集聚的空间依赖效应不容忽视,物流产业集聚自身的滞后型空间效应和影响因素的滞后型空间效应是影响长江经济带物流产业集聚水平的重要因素。物流产业集聚空间依赖效应的存在表明相邻地区空间相互作用会显著影响物流产业集聚水平。各省市应积极推动与其相邻省市的合作,通过资源要素共享、技术合作、产业关联、市场互通等方式提高物流产业集聚水平。

[1]刘树成.防止经济增速一路下行——2015-2020年中国经济走势分析[J].经济学动态,2015(3):4-8.

[2]李兰冰.物流产业集群的创新机制研究[J].科学学与科学技术管理,2007,28(6):39-44.

[3]王非,冯耕中.我国物流产业集聚区内涵与形成机理研究[J].统计与决策,2010(24):44-47.

[4]Kayikci Y.A Conceptual Model for Intermodal Freight Lo⁃gistics Centre Location Decisions[J].Social and Behavioral Sciences,2010(3):6297-6311.

[5]王珍珍,陈功玉.我国物流产业集聚对制造业工业增加值影响的实证研究——基于省级面板数据的分析[J].上海财经大学学报,2009,11(6):49-56.

[6]武富庆,李巍巍,吴冲,等.基于面板数据物流产业集聚对产业结构贡献实证分析——以黑龙江省为例[J].北京交通大学学报:社会科学版,2015,14(3):70-76.

[7]钟祖昌.空间经济学视角下的物流业集聚及影响因素—中国31个省市的经验证据[J].山西财经大学学报,2011,33(11):55-62.

[8]唐丽敏,李彩凤,王玲丽,等.物流产业集聚测度方法改进及实证分析[J].大连海事大学学报:社会科学版,2014,13(2):17-20.

[9]Krugman P,Fujita M,Vensbles A J.The spatial Ecnomy:Cities,Regions,and International trade[M].Cambridge:The MIT Press,1999.

[10]胡健,董春诗.产业集聚测度方法适用条件考辩[J].统计与信息论坛,2013,28(1):27-31.

[11]李扬.西部地区产业集聚水平测度的实证研究[J].南开经济研究,2009(4):144-150.

[12]谢守红,蔡海亚.中国物流产业的空间集聚及成因分析[J].工业技术经济,2015(4):51-58.

[13]刘传喜,唐代剑,常俊杰.杭州乡村旅游产业集聚的时空演化与机理研究——基于社会资本视角[J].农业经济问题,2015(6):35-43.

[14]林巍.跨国公司区位选择的产业集群导向[J].经济纵横,2007(2):17-20.

[15]戴宏伟,丁建军.社会资本与区域产业集聚:理论模型与中国经验[J].经济理论与经济管理,2013(2):86-99.

[16]严成樑.社会资本、创新与长期经济增长[J].经济研究,2012(11):48-60.

[17]赵丽丽,张玉喜.制度环境视角下社会资本对区域创新能力的门槛效应检验[J].科技进步与对策,2015,32(7):44-48.

[18]Jing N,Cai W X.Analysis on the Spatial Distribution of Logistics Industry in the Developed East Coast Area in Chi⁃na[J].The Annals of Regional Science,2010,45:331-350.

[19]余泳泽,武鹏.我国物流产业效率及其影响因素的实证研究——基于中国省际数据的随机前沿生产函数分析[J].产业经济研究,2010(1):65-71.

[20]胡平,伍新木,文余源.基于面板数据SDM的长江中游城市群FDI决定因素分析[J].经济地理,2014,34(1):16-60.

[21]唐运舒,冯南平,高登榜,等.产业转移对产业集聚的影响——基于泛长三角制造业的空间面板模型分析[J].系统工程理论与实践,2014,34(10):2573-2581.

Research on Logistics Industry Agglomeration and Its Influencing Factors in the Yangtze River Economic Belt—An Empirical Analysis Based on Spatial Durbin Model

ZHONG Chang-bao,QIAN Kang

(School of Business,Changzhou University,Changzhou 213164,China)

The paper employs the methods of spatial Gini coefficient and spatial autocorrelation analysis to reveal the temporal and spatial evolution characteristics of logistics industry agglomeration in the Yangtze River Economic Belt,and uses the Spatial Durbin Model to conduct an empirical analysis on the influencing factors of logistics industry agglomeration level.The results indicate that logistics indus⁃try agglomeration level in the Yangtze River Economic Belt shows a significant positive spatial correlation,but the whole space shows an obvious dual structure.The economic development level,the industrial development level,the consumption level,the transportation infra⁃structure,the human capital and the social capital have significant positive effects on logistics industry agglomeration level,and the effect degree of the human capital and the social capital is larger.The positive effect of the opening degree is not significant,but the government intervention has a significant negative effect on logistics industry agglomeration level.The lag type spatial effect of logistics industry ag⁃glomeration and its influencing factors are also the important factors that affect the logistics industry agglomeration level in the Yangtze River Economic Belt.

the Yangtze River Economic Belt;logistics industry agglomeration;spatial autocorrelation;Spatial Durbin Model

F127;F259.22

A

1007-5097(2017)05-0078-09

[责任编辑:程靖]

10.3969/j.issn.1007-5097.2017.05.011

2017-03-01

国家社会科学基金项目(12BGL104);教育部人文社会科学研究规划项目(10YJA630223)

钟昌宝(1971-),男,江苏连云港人,教授,博士,研究方向:供应链管理,区域物流管理;钱康(1991-),男,江苏溧阳人,研究方向:供应链管理,区域物流管理。