西北山地花椒-农作物复合种植的生态经济效益研究

2017-04-24罗广元李鸿杰

罗广元,李鸿杰,杨 斌

(1.甘肃林业职业技术学院,甘肃 天水 741020; 2.甘肃省林业科学技术推广总站,甘肃 兰州 730046)

西北山地花椒-农作物复合种植的生态经济效益研究

罗广元1,李鸿杰1,杨 斌2

(1.甘肃林业职业技术学院,甘肃 天水 741020; 2.甘肃省林业科学技术推广总站,甘肃 兰州 730046)

花椒;农作物;复合种植;生态效益;经济效益;西北山地

为了掌握西北山地花椒园复合种植农作物的生态与经济效益,为花椒生态栽培业提供理论指导,以花椒清耕园为对照,选择马铃薯、荏、大豆3种低秆农作物分别与花椒复合种植,经过4年的生态、经济指标测量,结果表明:①花椒与3种作物复合种植均有助于降低园地空气温度和土壤温度,提高空气湿度,改善园内小气候;②复合种植园土壤含水量、孔隙度均大于对照,土壤速效氮、磷、钾和有机质含量较对照均有提高,种植大豆土壤速效氮含量最高,种植马铃薯有机质增量最小;③相对于传统清耕园,复合种植园径流量减少了39.4%~44.2%,土壤侵蚀量减少了35.9%~42.6%;④年降水量500 mm左右且降水分布较均匀时,花椒园套种低秆农作物对花椒产量与品质无明显影响,套种马铃薯增益为15 300元/hm2,荏为9 800元/hm2,大豆为5 800元/hm2。

花椒(ZanthoxylumbungeanumMaxim.)为芸香科花椒属植物,是传统上等调味香料树种,也是药用树种和油料树种,在我国已有3 000多年的栽培历史[1]。据《齐民要述》引春秋时期的《范子计然》记载,“蜀椒出武都,秦椒出天水”[2]。目前花椒在西北黄土高原区栽培广泛,位于甘肃东南部的天水市2013年花椒总面积达3.06万hm2,总产值达42 164.49万元,取得了良好的经济效益。然而花椒的大规模种植也不可避免地产生了一些生态环境问题,包括出现了群落结构简单、土地退化、生物多样性减少、水土流失较重等现象,坡地水土流失严重的地方会造成须根甚至侧根裸露,树体生长发育不良,树势过早衰退,产量下降。因此,开展花椒复合经营研究,解决大面积栽培出现的负面效应,对维护良好的园地生态环境、实现农业可持续发展具有重要意义。本研究以花椒清耕园为对照,分析评价花椒与几种农作物复合种植的生态效益和经济效益,旨在为花椒园的生态经营及其可持续发展提供指导。

1 试验地概况

试验地位于甘肃省东南部的秦安县王窑乡,属陇中黄土高原地带,大陆性气候特征明显,为暖温带半湿润半干旱气候的过渡地带,年均温10.6~11.1 ℃,绝对最低温度-18.9 ℃,绝对最高温度37.9 ℃,年平均相对湿度66%,年平均降水量450~500 mm,夏季降水集中,年际变化较大,无霜期170~186 d,试验地海拔1 590 m。

2 试验方法与内容

2.1 试验设置

试验地为8年生大红袍花椒盛果期园地,平均坡度8°,栽植密度3 m×4 m,树形采用低干简化自然开心形。在花椒园地中选择低秆、便于花椒采摘又不易踩踏的3种一年生农作物马铃薯、荏(苏子)、大豆分别与花椒套种,以花椒清耕园为对照,共设置4个处理:花椒+马铃薯(A),花椒+荏(B),花椒+大豆(C),花椒+清耕(CK)。

各处理中,花椒树均做半径1 m的树盘,采用相同的修剪、病虫害防治、秋季施肥等管理技术,农作物在花椒树盘外种植。马铃薯于4月中旬种植,种植密度40 cm×40 cm,待出苗整齐、约15 cm高时,采用传统培土方式起垄。荏于4月上旬种植,出苗后间苗,留苗密度30 cm×30 cm。大豆于4月上旬种植,出苗后间苗,株距约15 cm。10月份作物采收后,进行全园翻耕埋枯落物并在树盘范围穴施花椒基肥。

2.2 试验内容

2.2.1 地表径流和土壤侵蚀量的测定

2012年3月完成CK、A、B、C处理的径流场建设工作。径流场设在每个处理的园地中部,面积100 m2(20 m×5 m),其短边与等高线水平,下坡一边建容积为1.5 m3的铺塑料膜简易集水池,其他三边筑高出地表约15 cm的挡水墙。在试验地附近空旷地安装雨量筒。2012—2015年4年间,在5—10月测定各处理径流场集水池中的水量、水样含沙量和池底淤泥量,计算出各处理的地表径流量和土壤侵蚀量。

2.2.2 生态效益指标的测定

于2015年8月选择3天晴朗天气,在6:00、12:00及18:00测定各处理园地空气湿度、气温及土壤温度,计算均值。

于2015年10月,在4个处理园地的上部、下部各选取2处共4个采样点,每个采样点在0~40 cm深度分层取3个土样,同处理土样混合后在实验室分析。采用碱解-扩散法测定土壤水解氮,氟化铵-盐酸-钼锑抗比色法测定土壤速效磷,中性乙酸铵浸提-火焰光度计法测定土壤速效钾,环刀法测定土壤容重,烘干法测定土壤含水量,外加热重铬酸钾氧化-容量法测定土壤有机质,通过土壤容重计算土壤孔隙度。

2.2.3 经济指标的测定

经济指标采用全园测定。在试验年份,分处理园地采摘椒果,烘干、称量;秋季农作物收获后,测定马铃薯、荏籽、大豆的产量。

3 结果与分析

3.1 生态效益

农作物与花椒复合种植形成了较为复杂的人工生态系统。花椒园经营中采取整形修剪措施,园地花椒郁闭度保持在70%左右。树盘外的园地覆盖度A处理约为90%,B处理与C处理达100%。复合种植提高了园地的生物多样性,增加了太阳能的利用率;农作物的根系、落叶增加了土壤有机质含量;种植农作物后的耕作及作物根系的活动改善了土壤的结构。

3.1.1 小气候效应

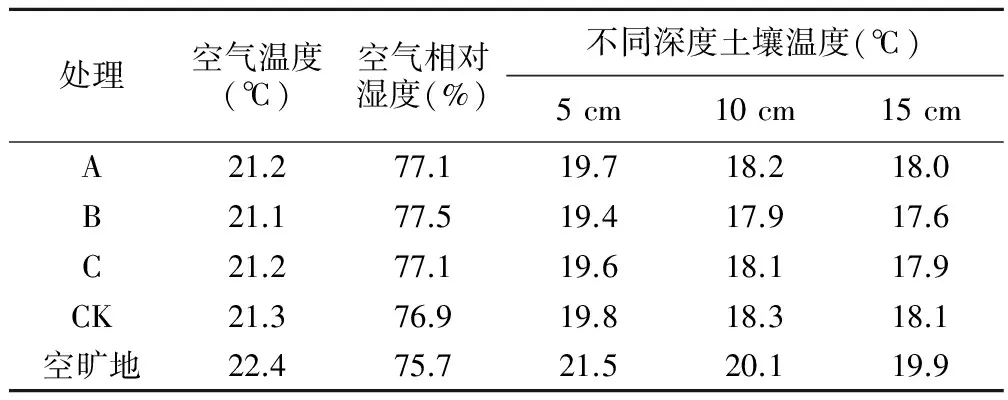

森林小气候是植物群落与环境相互作用的结果。花椒园4个处理的小气候气象指标见表1。

表1 不同处理小气候指标比较

从表1数据可知,花椒园套种农作物有助于降低空气温度和土壤温度,提高空气湿度,改善园内小气候。对照花椒园内空气温度比空旷地低1.1 ℃,套种农作物后园内温度均比对照园有所下降,其中种植马铃薯与种植大豆的降幅基本相同,约为0.1 ℃,而种植荏的空气温度相对CK降低0.2 ℃。对照花椒园内空气相对湿度比空旷地增加1.2百分点,园内种植马铃薯、荏、大豆后,空气湿度又分别增加0.2、0.6、0.2百分点,以种植荏的花椒园内空气湿度最大,比空旷地增加1.8百分点,初步判断是荏枝叶繁茂、蒸发量大,园内空气流动相对缓慢的效应。对照花椒园的平均土壤温度较空旷地低1.8 ℃,而种植农作物后5、10、15 cm深度处3种处理的平均土温分别比对照低0.2、0.2、0.3 ℃,并且以种植荏的花椒园土壤温度降幅最大,不同深度土壤的平均降幅为0.4 ℃,这与荏植株相对高大、总盖度高有关。综合来看,花椒与农作物复合种植能进一步降低园内空气和土壤温度,提高园内空气湿度,改善园地小气候。

3.1.2 土壤改良效应

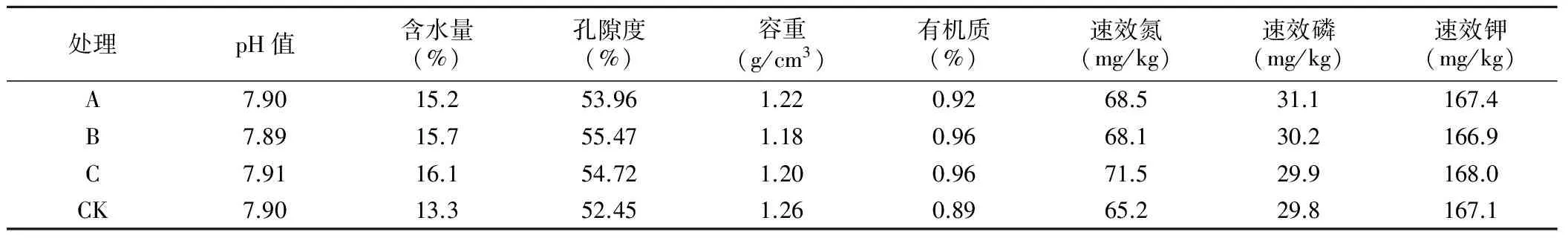

土壤的孔隙度及含水量反映了土壤的持水能力和供水能力[3]。从表2的土壤分析结果可知,花椒园套种3种农作物后土壤含水量、孔隙度均大于园地清耕模式,土壤更为疏松且持水能力增强,水源涵养能力提高。主要原因是植物的根系可以改善土壤的结构,增加孔隙度和通透性,有助于土壤形成团粒结构。同时,作物枯落物及根系腐烂、半腐烂后,增加了土壤的持水能力,减小了容重,提高了孔隙度。种植3种农作物的花椒园地土壤含水量及孔隙度间的差别不大,以种植大豆的园地土壤含水量最大,这与其覆盖度高而蒸腾量相对较小有关;土壤孔隙度以种植荏的园地最大,这与其根量大、枯落物量大有关。

种植农作物后土壤速效氮、磷、钾和有机质含量较清耕均有提高(表2)。从速效氮含量看,以种植大豆的园地最高;速效磷、速效钾的含量3种种植农作物的处理差别不明显;土壤有机质含量3种种植农作物的园地差异较小,但以种植马铃薯的增量最小,这与马铃薯残留根量小、枯落物少有关。不同种植处理的土壤均呈碱性,pH值没有明显差异。

表2 不同处理的土壤理化性状

3.1.3 水土保持效应

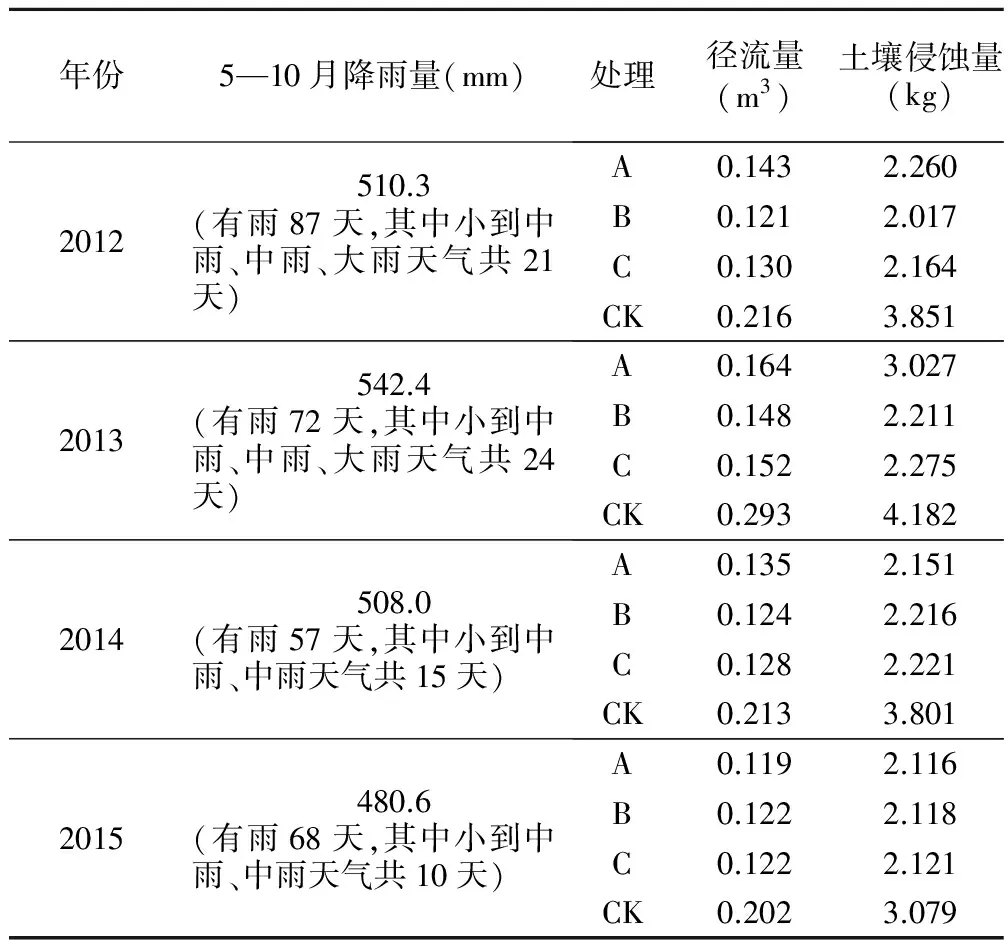

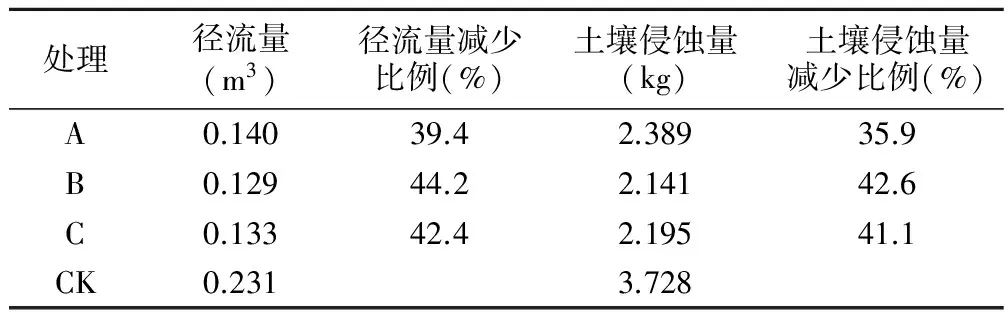

测定每年5—10月的降雨量,测量径流小区集水池中的水量、水样含沙量和池底淤泥量,计算出各处理径流小区的地表径流量和土壤侵蚀量,见表3。

表3 不同处理水土保持指标

按照表3监测数据,计算4年间各处理的平均径流量与平均土壤侵蚀量,结果见表4。从表4可见,花椒园套种3种作物后径流量减少了39.4%~44.2%,土壤侵蚀量减小了35.9%~42.6%,表明花椒园套种作物能有效截留降雨,增加雨水的入渗,减少地表径流量,减轻雨水对地表的冲刷,具有明显的水土保持效应。其中以种植荏的处理减流减蚀作用最强,其次为大豆、马铃薯,其减流减蚀作用与枝叶量、地面覆盖度的大小密切相关。在实际观测中发现,当降雨强度为中雨以下时,虽然马铃薯种植时的地面覆盖度相对较低,但由于培土起垄的作用,对径流量、土壤侵蚀量的减量效应比种植荏、大豆更好。

表4 不同处理4年平均水保指标统计

3.2 经济效益评价

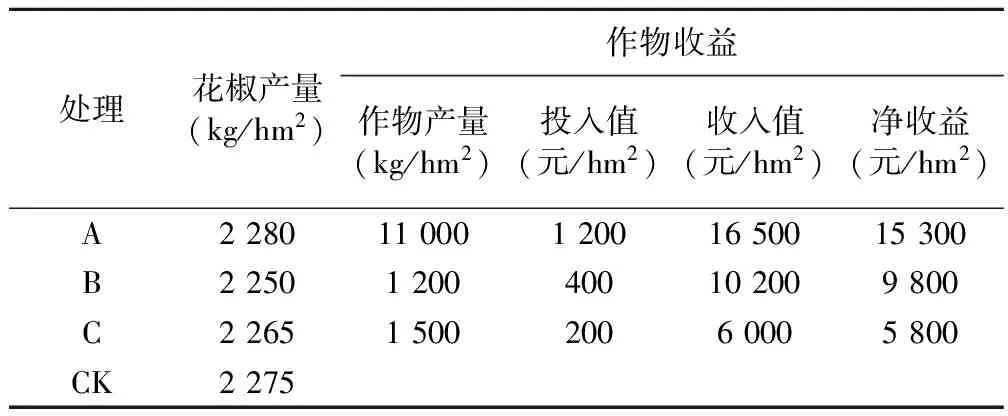

试验年份,对花椒试验园中干花椒产量和套种作物产量进行测量,计算4年产量均值,采用2015年当地收购价格(花椒96元/kg,荏籽8.5元/kg,大豆4元/kg,马铃薯1.5元/kg)计算投入与收益值(不计人工费),结果见表5。

表5 不同处理的经济效益

试验园为西北旱地,试验年份的降水量基本满足花椒及农作物生长的需求。试验地花椒树管理采用树盘秋施基肥、春施追肥等常规管理措施,在有较好的降雨情况下,产量与对照园无显著差异,因此不做增益核算,试验园的经济增益为作物净收益。作物种植于树盘外,产出面积约为园地的1/2,在不计人工费用的情况下,其投入主要是种子费。为了进行对比分析,试验年份对作物未进行施肥管理,因而作物产量较农田种植低,从净收益看,A>B>C,即马铃薯经济收益最高,荏其次,大豆最低。

花椒与农作物复合种植,能实现温、光、水、土、空间等自然资源的立体利用,提高生态效益与经济效益。花椒园复合种植虽可形成良好的园内生态环境,有利于花椒生长,但在干旱年份、月份,作物对水分的消耗会对花椒生长起限制作用,因此,复合种植需要较好的降水保障。

4 结论与讨论

(1)在栽植密度3 m×4 m的花椒园半径1 m的树盘外种植农作物,有助于降低空气温度和土壤温度,提高空气湿度,改善园内小气候。种植马铃薯与大豆的花椒园气温降幅基本相同,较对照园降低约0.1 ℃,种植荏降低约0.2 ℃。园内种植马铃薯、荏、大豆后,空气湿度较对照分别增加0.2、0.6、0.2百分点。种植农作物后土壤温度均低于对照花椒园,5、10、15 cm三个深度上分别低0.2、0.2、0.3 ℃,种植荏土壤平均温度降幅为0.4 ℃。综合来看,3种作物中,荏植株相对高大、枝叶繁茂、蒸发量大、总盖度高,种植荏的花椒园内空气温度、土壤温度降幅最大,园内空气湿度最大。

(2)花椒园套种马铃薯、荏、大豆后土壤含水量、孔隙度均大于花椒清耕园地,表明作物枯落物及根系腐烂、半腐烂后,增加了土壤的持水能力,减小了土壤容重,提高了土壤孔隙度。花椒园种植农作物后,土壤速效氮、磷、钾和有机质含量较清耕均有提高,速效氮含量以种植大豆的园地最高,速效磷、速效钾的含量各处理差别不明显。试验地未全园施有机肥,如同森林土壤一样,有机质主要来自枯枝落叶的氧化分解[4-5],种植3种农作物的园地土壤有机质含量差异较小,其中马铃薯残留根量小、枯落物少,有机质增量最小。

(3)花椒园种植马铃薯、荏、大豆后,相对于传统清耕园,径流量减少了39.4%~44.2%,土壤侵蚀量减小了35.9%~42.6%,表明花椒园套种作物能有效截留降雨,增加雨水的入渗,减少地表径流量及雨水对地表的冲刷,有明显的水土保持效应。以种植荏的减流减蚀作用最强,其次为大豆、马铃薯,但当无强降雨时,采用培土起垄种植马铃薯对径流量、土壤侵蚀量的减量效应比种植荏、大豆更好。

(4)在西北黄土高原地区,当年降水量在500 mm左右且降水年内分布较均匀时,花椒园套种低秆农作物对花椒产量与品质无明显影响,且可获得额外的作物收益。在试验作物种类中,马铃薯收益为15 300元/hm2,荏为9 800元/hm2,大豆为5 800元/hm2。

总体来看,花椒与马铃薯、荏、大豆复合种植,可增加园地植物多样性,立体利用光、水、土、空间等自然资源,改善园内小气候,显著提高生态效益与经济效益。马铃薯、荏、大豆的旺盛生长期与花椒果的主要生长期交错,减轻了对土壤养分、水分、光能的竞争。作为人工经济林环境,全园补施有机肥,合理追施氮、磷、钾肥,补施锌、硼、钼等微量元素肥,增设补水设施,会进一步改善土壤养分状况,改善园地生态环境并提高经济效益。在试验的3种作物中,荏的生态、经济综合效益好,可在20°以下缓坡、斜坡地种植;马铃薯的经济效益好,在缓坡至平地可选择种植;大豆可选择在平地、缓坡地种植。

[1] 王有科,南月政.花椒栽培技术[M].北京:金盾出版社,2003:1.

[2] 贾思勰.齐民要术[DB/OL].http://www.vipreading.com/novel-read-652-7956.html,2016.

[3] 武天云,SCHOENAU J J,李凤民,等.土壤有机质概念和分组技术研究进展[J].应用生态学报,2004,15(4):717-722.

[4] 黄大国,江文奇.安徽丘陵地区经果林复合经营模式的效益分析——以枞阳县大山村为例[J].经济林研究,2013,31(1):129-133.

[5] 康冰,刘世荣,蔡道雄,等.马尾松人工林林分密度对林下植被及土壤性质的影响[J].应用生态学报,2009,20(10):2323-2331.

(责任编辑 徐素霞)

中央财政林业科技推广示范资金项目(〔2015〕ZYTG14号)

S792.39

A

1000-0941(2017)04-0031-04

罗广元(1973—),男,甘肃平凉市人,教授,硕士,主要从事水土保持专业的教学与研究工作;通信作者李鸿杰(1972—),男,甘肃天水市人,教授,硕士,主要从事经济林栽培方面的教学与研究工作。

2016-05-19