大河雄魂 丝路神境

——苗重安山水画的史诗感与殿堂气

2017-04-21薛永年

□薛永年

大河雄魂 丝路神境

——苗重安山水画的史诗感与殿堂气

□薛永年

苗重安

苗重安,1938年生,山西运城人。曾任陕西国画院院长,陕西省文联副主席,中国美术家协会理事,现为陕西国画院名誉院长,一级美术师,其山水画作品多表现黄河流域与丝绸之路的自然与历史人文景观。作品曾在美、英、俄、加拿大、丹麦、冰岛参展,多次出访日本、中国台湾,并赴荷兰、澳大利亚、俄、法、新加坡等十多个国家和地区举办展览、讲学和学术交流,作品先后被中国美术馆等国内外美术院校、博物馆收藏,国内重要报刊及香港“文汇报”、菲律宾“商报”、“澳门日报”等报刊曾专版评介作品。编著有《贺天健课徒画稿》和多种版本的《苗重安画集》。

《春风暖万家》纸本设色 136cmx68cm 2016年

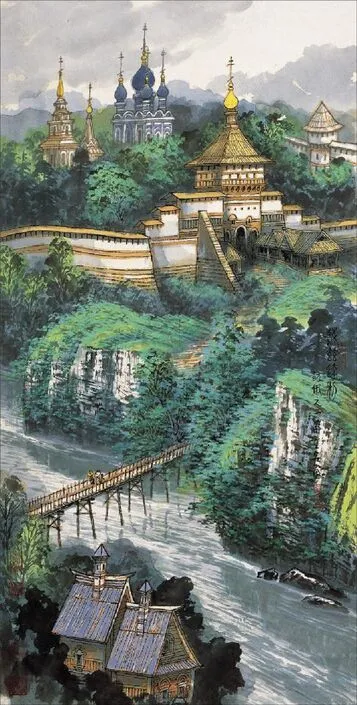

《苏兹达利》纸本设色 136cmx68cm 2016年

上世纪五六十年代,中国出现了两大地方画派:一是“江苏画派”,二是“长安画派”。两派均以山水画为主攻方向,贴近当代现实生活,继承古今优秀传统,在中国画的创新中,彰显民族魂魄,反映时代精神,形成了鲜明的地方特色。其中“长安画派”的艺术,不仅以具有时代气息的传统笔墨再现了黄土高原的雄浑高旷,歌颂了改变中国人民命运的光辉历史,而且积累了“一手伸向传统,一手伸向生活”的创作经验。这一宝贵经验的普遍意义在于,所谓“生活”,既包括了现代生活,也包括了历史生活;既包括了实际生活,也包括了精神生活。所谓“传统”,既包括了精神性传统,也包括了语言性传统。正是在这种普遍的意义上,“长安画派”的第二代,发扬了前辈开掘传统、拥抱时代的精神,既拓展了描绘大西北无限风光的广阔空间,更在改革开放新时期中慎终追远,深情地礼赞叠经历史考验的伟大民族精神,温故知新地呼唤中华民族的伟大复兴。以描写黄河和丝路而著称的山水画家苗重安,便是“长安画派”第二代中的佼佼者。

长安画派兴起于西安,以美术家协会为中心,影响于美术学院。第一代画家崛起于“五四”新文化运动至新中国成立初期,他们在开拓中发展中国画的理念,不仅推动了本身的创作,也成为引进优秀人才和培养新生力量的宗旨,终于形成一大画派。原籍山西运城的苗重安,自年轻时代考入西安美术学院,便走上了前辈指引的艺术道路。他在西安美术学院的老师,是从中央美术学院引进的山水画家罗铭。罗铭始而在上海美专学西画,继之在上海昌明艺专学国画,毕生立足于创作性的写生,中西兼容,写实景观与写意笔墨互动,富有浓郁的生活气息,上世纪50年代中叶,更与李可染、张仃一起声名远播。正是在名师的口传心授下,苗重安通过刻苦努力,练就了面向生活的高强造型能力,掌握了对山水加工提炼的传统水墨技巧,以自己对生于斯长于斯的黄河及黄河儿女的深情,其毕业创作《黄河风雨》脱颖而出,迈开了山水画创新的第一步。

他留校担任罗铭的助教后,又获得进一步深入传统堂奥的机会,在罗铭的介绍下,来到上海深造,师从当时担任上海中国画院副院长的贺天健。英才早发的贺天健,是罗铭昔日的老师,既师古人,又师造化,善于取法五代两宋山水画的法度与精神,不为南北两宗之说束缚,作品气象万千,丘壑深具,皴法多变,尤精青绿设色。在贺天健严格而亲切的教诲下,苗重安通过大量认真的反复临摹,在写生中分析古法的提炼手段,深刻理解了中国画的空间观念、造型方式、笔墨图式、设色要领和“优入法度”,而避免“结壳”的道理。其后他经过多年的探索实践,在描绘黄河丝路壮丽景观的过程中,以发扬近代水墨写实传统为主,融入五代两宋大山大水的“图真”传统,吸收唐宋青绿山水强化色彩的传统,追溯汉唐深沉雄大与辉煌璀璨的传统,引进西画的间色和色调,渐渐形成了他自己大气、朴素、真实亲切的语言方式和艺术风采。

20世纪以来,有作为的山水画家,为了改变晚清民初山水画的陈陈相因、意境空泛、笔墨雷同和了无生气,或者走融合中西的路子,引进写实主义,坚持旅行写生,使笔墨服务于焦点透视的空间和具有现场感与实体感的山容水貌;或者走借古开今的路子,通过恢复师造化的传统,以实际的观察发展丰富前人的笔墨图式,以传统的天人合一理念,发扬写意精神,“借笔墨写天地万物而陶咏平我”。长安画派的第一代画家已经把上述两种传统结合起来,恢复了山水画笔墨语言描山范水抒发豪情的生机,苗重安则在前辈探索的基础上,把对传统的开掘扩大到更广的范围,打通古今,积极探索写实与装饰、写实与意象、造型与笔墨的大幅相结合,形成了表现大山、长河、奇景的雄伟、壮丽多彩而雅俗共赏的画法风格。

一般而言,他的作品取象皆崇山大水,茂密繁盛;构图多饱满充实,上不留天,下不留地,但又非传统的“三截两段”,而是西方焦点透视与传统“三远”的结合,笔墨则严谨不苟,适合西北地区山石地貌的雨点皴、刮铁皴、小斧劈皴为主,融合多种皴法点法,使之既便于状物,又有一定的个性特点。画树既丰富点叶法,还形成了以显现成片树叶凸凹层次的勾叶法。设色则水墨与重色结合,丰富“随类赋彩”手段,开发色彩层次与冷暖的表现力,从而创造了充实、雄阔、雍容大度而不乏视觉冲击力的意境,形成了鸿篇巨制、谨严精密、深沉雄大、磅礴璀璨的风采。不能说苗重安的艺术已尽善尽美,在神思的驰骋、虚实的结合,水墨写实图式与青绿装饰意趣天衣无缝的融合上,都还有精益求精的余地,然而他在继承发展传统的艺术语言方面,承中求变,综合贯通,自树一格所取得的成绩,是足以令人钦佩的了。

苗重安更精于在脚踏实地的深入生活方面,广中求深,思接古今。出生在河南陕州的苗重安,本身就是黄河儿女,他自幼家贫,因父母早逝,又值日寇侵华,随祖父逃难,目睹满地烽烟,身心艰苦备尝。上大学之前,他一直在黄河边生活,亦农亦工亦读,在黄土高坡上做农活儿,在建筑工地当小工,在食盐产地当搬运工,自幼就对民族的母亲河——黄河产生了深厚感情,所以他走上创作道路之后,便确立了以黄河两岸的自然、历史和人文蕴含为歌颂对象的使命感。长安画派的前辈,早已把古人殊少描写的大西北雄阔苍浑的气象和无尽的生气收入画图,不仅展现了新中国的精神新貌,而且通过革命圣地歌颂革命历史,把一度陷入抒情小调的山水变成了气势雄浑的黄钟大吕。苗重安在黄河系列的作品中,进一步扩大题材和深化意蕴,把铭刻着近代风云的西北大地的高天厚土,与悠久岁月中民族奋起的博大精深联系起来,把高亢的黄钟大吕发展为壮丽的宏大史诗。

多年来,他不断拓宽生活视野,努力向生活的深处开掘,遍历江南塞北,域外奇观。然而,他的情之所钟,却一直围绕着黄河,围绕着黄河孕育的民族历史。他深感万里黄河千古奔流,哺育了中华民族,凝聚了华夏文化,铭刻了民族苦难与奋起的历史。因此,他对景色内蕴的开掘,也始终离不开黄河两岸景观熔铸的生气、力量和伟大的民族精神。几十年来,他每年都要抽出相当时间去黄河之滨,体验黄河儿女搏击风浪的生活,追思中华民族奔腾前进的历史,更感受千百年来国人心目中黄河景观的浩气、伟力与雄魂。从而在自然与人文的统一中,在历史感与现代性的连接上,创造了雄伟壮阔又生机勃发的宏大意境,《壶口飞瀑》、《轩辕柏》和《黄河源流》等黄河系列作品,通过描绘大河上令人振奋的今昔,礼赞时代新机焕发的民族精神,集中显现了他“为黄河立传,写华夏之魂”的雄心。

近年来,随着大西北的开发,中外交流的发展和中国在世界的崛起,苗重安更加认识到,中国有作为的艺术家一方面必须扎根民族的沃土,另一方面也要“两眼面向世界”,他也由黄河精神的追寻与放歌,转向丝路内蕴的探求与赞颂。在查阅了大量历史资料的基础上,他以文献的考证引导实地的采风,沿着古代的三条丝路——西北丝路、西南丝路、唐蕃古道频繁地旅行写生。虽已年过花甲,依然马不停蹄,已4次穿越祁连山,9次赴新疆各地,并先后到西藏、四川、云南、贵州考察,陆续访问了印度、埃及、尼泊尔、土耳其等国。他深感发端于古长安途经黄土高原的丝路,既是商贸之路,又是友谊之路,更是东西方文化交流之路。久已废弃的漫漫古道,不仅以其神秘、神奇、神圣的自然景观令人震撼,而且以百折不回的毅力和信念见证了汉唐时代的开拓进取精神、记载了中华民族包容大度地谋求团结合作的襟怀气概,留下了人类智慧碰撞、交融与升华的光辉。他创作的《丝路古道》、《梅里雪峰》、《香格里拉》和《金秋圣寺》,以瑰丽神奇的博大意境,实现着他“重走丝绸之路,弘扬汉唐雄风”的宏愿,歌颂了深沉、雄大而高亢奋起的民族精神。

通观苗重安的山水画,我想对当前山水画的创作是颇具启示意义的。无论是黄河系列还是丝路系列,苗重安都以不同于前人的大气、朴素、真实、亲切而又辉煌的艺术语言方式创造出真实可感、雄丽高亢、博大神奇而富于史诗感与殿堂气的山水境界。其中的史诗感与殿堂气,正是我们这个时代期盼的主流山水画的核心。自古以来,论画就讲求“画中有诗”,然而,自文人画成为画史的主流,山水画中的诗意,若非从容恬淡的坐忘情怀,便是萧散简远的小桥流水,画家确实在创作中实现了精神逍遥,在封建社会的精神重压下,也有其存在的合理性,然而那诗心无论哀乐与超越,都没有跳出一己的天地,论其诗情自然接近绝句与小调。史诗性的山水画则具有探索宏观叙事的壮阔波澜,表现民族忧乐与伟大襟怀,在个性中注入民族的时代的共性。对此,五代北宋的某些山水画家略有探索,可惜随后便被文人画的潮流中断,直至李可染提出“为祖国山河立传”,才有了复兴史诗性传统的探索,苗重安黄河与丝路系列山水的史诗性,堪称新时期继续这一探索的重要成果之一。

历来描述山水画的气韵,形容山水画的精神内涵,不外乎“书卷气”、“山林气”与“庙堂气”。所谓“书卷气”,并不是冬烘气,也不以画上题跋为标志,而是画中文化血脉与文化底蕴的自然流露。所谓“山林气”,并不是逃避现实的隐逸之气,也不是离群索居的傲然之气,而是回归自然的超逸之气,是忘怀得失、与天地精神往来的审美自由之境。所谓“庙堂气”,并不是珠光宝气的富贵气,而是恢宏的气度、正大的气象、英雄的襟怀、浩然的正气,是以国家和民族的精神为目标的群体性诉求,是以天下为己任的人文关怀。鉴于古代的词语易使今天的读者误会,我们不妨把“庙堂气”改为“殿堂气”。当前山水画的创作异常繁盛,精神取向不同,艺术面貌各异,为了适应观者日益增长的多方面的精神需求,有社会责任感的山水画家,当然不会反对开发山水画的精神空间,而是期望表现个人化的内心、空间的作品,以人品的锻造和精神的提升为前提,但却更加致力于在个人的风采中、在书卷气的涵养下表现民族魂魄与时代心音,而史诗性与殿堂气,恰是其中核心的气象、气概与气韵。正是在这个意义上,我由衷地赞赏苗重安的山水画,尽管他的艺术还在向尽善尽美的境界继续攀登。

《万里长城照千秋》(北京会议中心藏)纸本设色 160cmx500cm 2017年

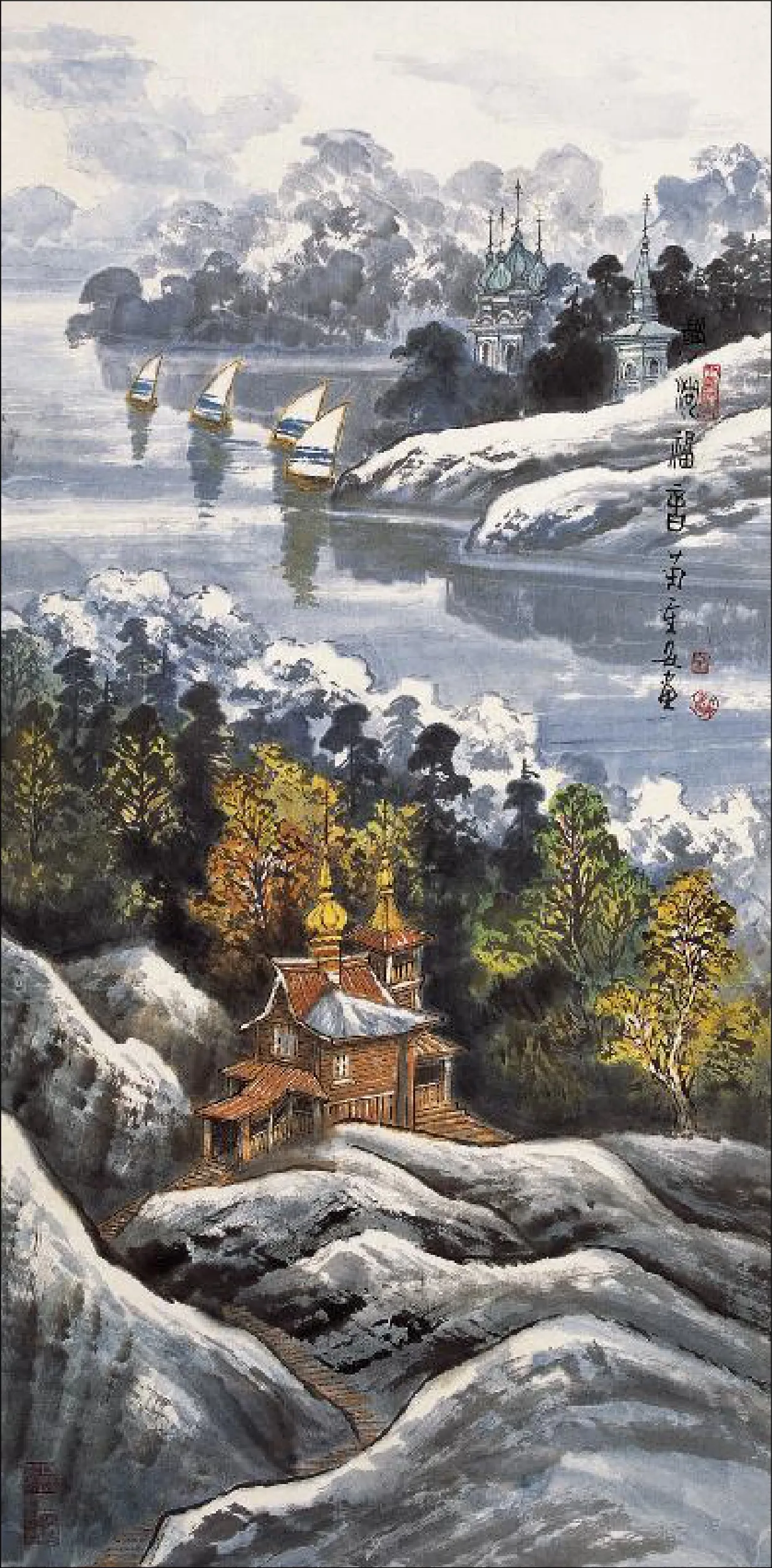

《静湖福音》纸本设色 136cmx68cm 2016年

《龙羊峡的黎明》纸本设色 180cmx95cm 1984年

《武陵天门览胜图》纸本设色 122cmx244cm 2015年

《北冰洋上白海湾》纸本设色 68cmx136cm 2016年

《基日岛风夏微寒》纸本设色 68cmx136cm 2016年

《走进喜马拉雅》(人民大会堂藏)纸本设色 215cmx500cm 2016年