肠粘连的形成机制及预防措施调查

2017-04-20李建英孟玮朱梅

李建英,孟玮,朱梅

济南医院,山东济南 250000

肠粘连的形成机制及预防措施调查

李建英,孟玮,朱梅

济南医院,山东济南 250000

目的 分析肠粘连的形成机制,找出有效的预防措施,为降低肠粘连的发生率提供指导。方法 按照随机抽样的方法,选取该院于2014年7月—2016年6月期间收治的140例胃肠手术患者作为研究对象,对其临床资料进行回顾性研究。依据是否接受肠粘连预防措施,将患者分为两组,即研究组、对照组,研究组110例,对照组30例。比较两组的肠粘连发生率。结果 研究组的肠粘连发生率明显低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。 结论 为胃肠手术患者实施综合性的肠粘连预防措施,有利于减少患者的肠粘连发生率。

肠粘连;形成机制;预防措施

肠粘连指的是腹腔内肠管与肠管、肠管与脏器或者是肠管与腹膜之间存在的异常黏附症状[1]。根据粘连特征,可以将肠粘连分为索带状粘连、膜状粘连;根据粘连的本质,可以将肠粘连分为2种类型,即纤维性粘连、纤维蛋白性粘连[2]。此外,根据诱发因素的不同,可以将肠粘连分为2种类型,即先天因素所致肠粘连、后天因素所致肠粘连,其中,8/10的肠粘连患者属于后天因素所致,如腹腔手术等,据相关调查显示,腹腔手术患者术后出现肠粘连的概率高达55%~96%[3]。为腹腔手术患者实施科学、有效的肠粘连预防措施,对于降低患者的肠粘连发生率、减少住院时间与住院费用、促进早日康复、改善预后等,有着十分重要的作用。该研究通过回顾性分析140例胃肠手术患者的临床资料,探讨肠粘连的形成机制及预防措施,旨在为降低肠粘连的发生率提供指导,具体报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

按照随机抽样的方法,选取该院于2014年7月—2016年6月期间收治的140例胃肠手术患者作为研究对象,对其临床资料进行回顾性研究。其中,男92例,女48例;年龄为18~60岁,其中年龄≤25岁者26例,年龄在26~35岁之间者44例,年龄在36~45岁之间者56例,年龄>45岁者14例;手术类型:胃修补术21例,胃大部切除术12例,子宫全切术9例,胆囊切除术14例,右半结肠切除术18例,阑尾切除术30例,剖宫产术36例。入选标准:①无肠梗阻病史者;②无严重心肝脾肺肾器官功能障碍及内科疾病者;③均无因手术、外伤、出血、腹腔感染等因素诱发肠粘连的病史;④年龄在18~60岁之间者;⑤术前、术后均未使用免疫抑制剂、激素者;⑥接受常规诊断、常规手术治疗者;⑦均签署知情同意书,且经过医院伦理委员会同意批准。

1.2 方法

1.2.1 分组方法 依据是否接受肠粘连预防措施,将患者分为两组,即研究组、对照组。将接受肠粘连预防措施的110例患者当作研究组,将未接受肠粘连预防措施的30例患者当作研究组。此外,根据预防措施的不同,将研究组患者分为5个亚组,各22例:I组仅应用化学药物;II组仅应用机械屏障;III组仅改进手术方法;IV组仅加强饮食控制;V组综合应用上述4种预防措施。观察、统计并比较研究组、对照组的肠粘连发生率。

1.2.2 预防措施 根据研究组患者的手术类型、年龄特征及身体素质,为患者制定有针对性的肠粘连预防措施,主要包括4种方法:应用化学药物进行预防、应用机械屏障进行预防、改进手术方法进行预防以及加强饮食控制进行预防。①应用化学药物进行预防:临床上较为常用的预防性药物主要有抗生素、纤溶制剂、抗凝血剂、抗氧化剂、激素、维生素以及秋水仙碱等,这些化学药物主要是通过抑制人体纤维组织与细胞增殖,来起到预防肠粘连的效果;②应用机械屏障进行预防:临床应用的机械屏障主要包括液体屏障、固体屏障2种类型,较为常用的液体屏障有晶体液、艾考糊精、葡聚糖、玻璃酸以及交联玻璃酸等,较为常用的固体屏障有胶、固体膜以及聚乙二醇、氧化再生纤维素等生物可吸收的或者不可吸收的膜[4];③改进手术方法进行预防:主要是在手术过程中,进行良好腹膜缝闭,以预防肠粘连的形成,与此同时,术者在对患者实施手术的过程中,必须注意准确操作、力度轻柔,在不影响手术效果的前提下尽可能地减少内脏暴露的面积、缩短手术时间,以避免内脏长时间暴露,尽可能地减少因机械刺激造成的腹壁、内脏损伤。手术操作结束后,正确地将器官放回腹腔,在缝合切口时,合理选择材料,尽量减少异物对内脏器官造成的刺激;④加强饮食控制进行预防:腹腔手术患者在术后,可以食用蛋糕、馒头、粥、豆浆、奶类等软食、流食,不可食用硬食、冷食、粘食以及富含纤维的食物,必须切忌暴饮暴食,注意少食多餐,还可以在餐后俯卧1 h,以预防肠粘连。

1.3 统计方法

对该研究中的数据,均采用SPSS 13.0统计学软件进行整理、分析处理,采用[n(%)]表示计数资料,采取卡方检验。当P<0.05的时候,表示差异有统计学意义。

2 结果

2.1 研究组、对照组的肠粘连发生率

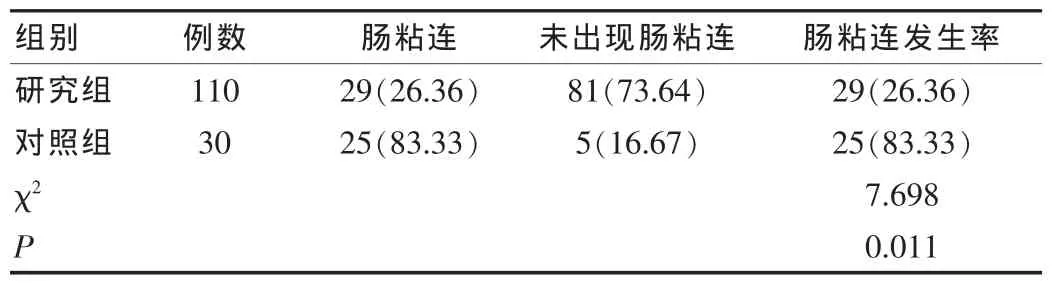

研究组患者中,出现肠粘连的有29例,肠粘连发生率为26.36%;对照组患者中,出现肠粘连的有25例,肠粘连发生率为83.33%。研究组的肠粘连发生率明显低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。具体见表1。

表1 研究组、对照组的肠粘连发生率比较[n(%)]

2.2 不同预防措施对肠粘连的影响

研究组患者中,出现肠粘连的有29例。其中,I组出现肠粘连的有6例,肠粘连发生率为27.27%;II组出现肠粘连的有6例,肠粘连发生率为27.27%;III组出现肠粘连的有8例,肠粘连发生率为36.36%;IV组出现肠粘连的有7例,肠粘连发生率为31.82%;V组出现肠粘连的有2例,肠粘连发生率为9.09%。V组的肠粘连发生率明显低于其他4组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表2:

表2 不同预防措施对肠粘连的影响[n(%)]

3 讨论

3.1 肠粘连的形成机制

肠粘连指的是腹腔内肠管与肠管、肠管与脏器或者是肠管与腹膜之间存在的异常黏附症状。肠粘连作为一种较为严重的术后并发症,得到了医务工作者的普遍关注与高度重视,临床上对于肠粘连这一并发症的研究也在不断深入。近年来,医疗领域、医疗研究领域的众多研究学者纷纷开展了对肠粘连的分析与探讨,并取得了一些新的研究进展,但就现阶段来说,肠粘连的形成机制尚未得到一个明确统一的定义[5]。目前,临床普遍认为,肠粘连的形成,除先天因素之外,主要由损伤、炎症2种后天因素所致。

①损伤。首先,患者在手术过程中如果受到了以下因素的影响,就极有可能出现肠粘连,术者动作粗糙、肠管暴露时间过长、创面大、止血不彻底、空气污染、浆膜层严重受损、科室冲洗不净、术后渗血渗液、腹腔内有异物遗留等;其次,化学药物所造成的损伤,如,患者以往接受过输卵管、输精管粘堵术,在接受腹腔手术时药物外流、进入腹腔,从而出现严重肠粘连[6];最后,腹部创伤,若患者腹部遭受外界冲击,虽然冲击部位没有发生破裂穿孔,但却已经出现了损伤,之后局部组织有可能出现充血性水肿、血性渗出物,其流入腹腔就会导致周围组织发生水肿粘连。②炎症。首先,若患者腹腔内存在炎症,则有可能导致脓液、炎性水肿渗出物溢入腹腔,从而引发肠粘连;其次,肠结核。对于肠结核患者来说,浆膜面可见灰白色结核结节、纤维素性渗出物,其出现溃疡,就会导致肠壁血管发生闭塞,与此同时,肠壁肉芽组织增生肥厚,常与邻近大网膜、肠管发生粘连;最后,结核性腹膜炎,腹膜上可见结核结节、纤维素性渗出物,机化后引发肠系膜、大网膜广泛粘连。腹膜是人体中最大的浆膜,腹膜由脏腹膜、壁腹膜2层组成,厚度约为25~30 μm左右,腹膜对脏器起着支持与固定的作用,还可以分泌人体所需的浆液、细胞因子、蛋白[7]。通常情况下,外科手术极易对腹膜造成损伤,当腹膜、肠管受到损伤后,其在愈合的过程中极易出现肠粘连。患者的肠粘连程度,在一定程度上取决于患者对肠管浆膜、腹膜损伤反应的敏感程度。

3.2 肠粘连的预防措施

该研究中,回顾性分析140例胃肠手术患者的临床资料,并依据是否接受肠粘连预防措施,将患者分为两组,即研究组、对照组。将接受肠粘连预防措施的110例患者当作研究组,将未接受肠粘连预防措施的30例患者当作研究组;并根据预防措施的不同,将研究组患者分为5个亚组。结果发现,研究组的肠粘连发生率为

26.36 %,明显低于对照组的83.33%,说明,为腹腔手术患者实施应用化学药物、应用机械屏障、改进手术方法以及加强饮食控制等预防措施,有利于减少肠粘连的发生;V组的肠粘连发生率为9.09%,明显低于I组、II组、III组、IV组的27.27%、27.27%、36.36%、31.82%,说明,与单一应用化学药物、单一应用机械屏障、单纯改进手术方法、单纯加强饮食控制相比,综合应用4种预防措施的效果更好。

综上所述,为胃肠手术患者实施综合性的肠粘连预防措施,有利于减少患者的肠粘连发生率。

[1]李培宁,罗敏辉,任海涛,等.肠粘连动物模型及模型评价方法的研究进展[J].中国实验动物学报,2015,3(1):101-104.

[2]程学远.术后肠粘连的发生机制及研究进展[J].北方药学, 2014,11(12):101-102.

[3]杨红江,吕银祥,刘纪炎,等.防粘连膜预防腹腔术后肠粘连形成的临床研究[J].中国现代医生,2014,52(36):113-115.

[4]李建洪.肠粘连的形成机制及预防措施调查[J].中国卫生产业,2015,12(36):37-40.

[5]青梅,白彦满都拉.蒙医预防术后肠粘连研究进展[J].亚太传统医药,2015,11(8):16-17.

[6]董永红,李鹏飞.预防腹部术后肠粘连研究进展[J].中国中西医结合外科杂志,2013,19(5):608-610.

[7]李坤,刘英姿,高会聪.聚乳酸防粘连凝胶和透明质酸钠在预防术后肠粘连效果中的对比观察[J].中国临床新医学, 2013,6(11):1071-1074.

The formation mechanism of intestinal adhesion and preventive measures

LI Jian-ying,MENG Wei,ZHU Mei

Jinan Hospital,Jinan,Shandong Province,250000 China

ObjectiveTo analyze the mechanism of intestinal adhesion formation and to find effective preventive measures to provide guidance for reducing the incidence of intestinal adhesion.MethodsAccording to the method of random sampling,140 cases of gastrointestinal surgery patients admitted to our hospital from July 2014 to June 2016 were retrospectively studied.According to whether to accept the preventive measures of intestinal adhesion,the patients were divided into two groups,namely study group,control group,study group 110 cases,control group 30 cases.The incidence of intestinal adhesion was compared between the two groups.ResultsThe incidence of intestinal adhesion in the study group was significantly lower than that in the control group(P<0.05).ConclusionIt is beneficial to reduce the incidence of intestinal adhesion in patients with gastrointestinal surgery after comprehensive intestinal adhesion prevention.

intestinal adhesion;formation mechanism;preventive measures

R2

A

1672-5654(2017)02(c)-0152-02

2016-11-27)

李建英(1971.4-),女,山东济南人,本科,副主任护师,研究方向:临床护理。

10.16659/j.cnki.1672-5654.2017.06.152