我国突发事件档案研究综述

2017-04-09

1 文献统计与分析

1.1 文献获取与预处理

“我国全面建设应急管理体系,起始于2003年总结抗击非典的经验和教训,以这一阶段的应急管理工作作为‘起跑点’”[1]。因此,文献检索时间为2003年至2015年,主要来源于CNKI中国学术期刊网络出版总库中的档案学核心期刊。由于《上海档案》《档案时空》《四川档案》在2008年不再列入核心期刊,因此这三个期刊的检索截止到2007年;《兰台世界》《档案》在2015年不再列入核心期刊,因此这两个期刊的检索截止到2014年。在关键词搜索的基础上,剔除偏离研究主题的无效文献,最终得到72篇符合主题并且内容详实、论证清晰的文献。

1.2 文献分布

1.2.1 年度分布

科学文献的数量是衡量科学知识量的重要尺度之一[2]。通过分析十多年来我国档案学核心期刊中关于突发事件档案的研究文献数量,可以大致看到突发事件档案学研究的关注程度和发展趋势。从2003年至2015年,虽然突发事件档案的研究文献数量处于较为明显的波动状态,并且在2005年、2008年、2013年分别达到波峰,但整体上呈逐渐增加的趋势。

1.2.2 期刊分布

在72篇文献中,《兰台世界》发表的关于突发事件档案研究文献最多,共21篇,占总篇数的29.17%;《档案学通讯》《档案学研究》这两大档案学权威期刊却只分别发表了3篇和4篇,共占10%不到,可见突发事件档案研究文献的深度有待加强。

表1:文献期刊分布表

1.2.3 作者单位分布

在98位作者中有38.78%的作者来自高等院校和科研机构,25.57%的作者从事与档案相关的工作,24.49%的作者来自突发事件应对部门(如地震局、气象局、疾病预防控制中心、医院等)。这说明高校和科研机构是突发事件档案研究的主体,档案工作者和突发事件应对部门的工作人员是突发事件档案的重要研究力量,突发事件档案的研究队伍分布较为合理。从文献的合作指数来看,目前文献的合作度为1.36(合作度=作者总人次/论文总数),合作率为29.17%(合作率=合作论文数/论文总数)[3];而跨领域(即来自不同类型单位)合作的论文篇数十分有限,仅3篇,占4.17%。

1.2.4 领域分布

在我国,突发事件应急管理主要依据2007年的《中华人民共和国突发事件应对法》,该法把突发事件分为自然灾害、公共卫生事件、事故灾难和社会安全事件四大类。在现有文献中也有作者针对突发事件共性进行的研究,因此,本文在四大类突发事件基础上再加上综合类。在72篇文献中,关于综合类的档案研究成果最多,有25篇,占34.72%;关于自然灾害(20篇)和公共卫生事件类(17篇)的档案研究成果较多,各占27.78%和23.61%;关于事故灾难类的档案研究成果(9篇)占12.5%;关于社会安全事件类的档案研究成果最少,只有1篇,占1.39%。关于自然灾害类的档案研究成果中对于地震的研究占了半数以上,并且多篇文献以汶川地震作为案例研究,这主要是因为汶川地震是2003年我国 “一案三制”应急管理体系建立之后发生的重大灾害,对地震的处置得到中央各个部委的高度重视。在关于公共卫生事件类的档案研究成果中,涉及食品安全的文章占了半数,其原因可能是我国对食品安全信用档案的立法较早,2009年公布、2015年修订的《中华人民共和国食品安全法》设有关于食品安全信用档案的专门条款。关于事故灾难类的档案研究涉及范围最广,包括了火灾事故、交通事故、中毒事故、爆炸事故、污染事故、生产事故、工程事故等。关于社会安全事件类的档案研究工作起步最晚,到了2013年才有第1篇文章,研究成果最少。

2 研究内容概述

通过对72篇文献进行梳理发现,我国突发事件档案研究体系可以分为三个方面。

2.1 突发事件档案的界定

突发事件档案“属于专门或专题档案范畴,我国还未提出明确概念”[4]。现有突发事件档案的研究有档案实体视角的突发事件专门档案和突发事件专题档案研究,也有档案信息视角的突发事件档案数据库研究。第一,突发事件专门档案是指某一专业机关或部门针对自身业务与突发事件相关的部分或者该部门因突发事件应急管理需要而积累的相关材料[5]。根据和宝荣教授(1988)的界定,与突发事件相关的科技档案都应归属于专门档案[6]。据此可知,《城市建设档案管理规定》第六条规定“建设单位应当在工程竣工验收三个月后,向城建档案馆报送一套符合规定的建设工程档案”;2015年修订通过的《中华人民共和国食品安全法》规定“县级以上人民政府食品药品监督管理部门应当建立食品生产经营者食品安全信用档案”,其中所提到的建设工程档案和食品安全信用档案都属于突发事件专门档案。第二,突发事件专题档案是指针对具体突发事件及应急管理全过程形成中的具有保存价值的真实记录。它与专门档案的最根本的区别,在于专门档案属于全宗,而它在物理上打破了全宗[7]。如王丽威(2008)认为可将汶川地震档案看作是专题项目档案加以整理、组卷[8];温州市档案局(2012)认为对重大事件档案的归档整理应以专题形式,相对独立地进行登记编号和排列[9]。第三,突发事件档案数据库能够在信息层面体现突发事件档案内容之间的“主题关联”性,它可以打破全宗界限,按照形式逻辑规则来组织档案资源的信息分类[10]。如陈勇军(2013)提出在安全生产事故管理中以现有档案资源为基础,推进档案信息产品专题开发和加工[11]。在实际工作与研究中,这三种形式的档案往往共同存在。如杨秀淼等(2008)认为“灾害档案开发利用的方式方法,应坚持从实际出发,可以是专题的也可以是综合的,既需要建立专题档案室也要建设专门档案馆”[12]。

2.2 突发事件档案的价值

第一,突发事件档案是我国档案资源不可或缺的重要组成部分。如突发事件档案是“档案部门丰富馆藏、改善馆藏结构、开发档案信息资源”的依据和条件[13],网群事件专题档案在推动政务信息公开的过程中扮演着重要的角色[14],等等。第二,突发事件档案可以为应急管理全过程提供信息咨询和决策服务。如胡文苑(2008)提出了“档案工作服务国家应急机制的总体构架”[15];李明娟等(2015)对城建档案管理机构为城市公共安全提供的预警情报服务进行了研究[16]。第三,突发事件档案是开展安全警示教育的重要信息载体。由联合国世界减灾大会通过的《2005—2015年兵库行动框架:加强国家和社区的抗灾能力》《2015—2030年仙台减轻灾害风险框架》都强调了减灾教育的重要性,突发事件档案能够为进行减灾教育提供信息支持。如张锐(2005)认为突发公共安全事件档案对于向全社会进行普及安全知识、培育安全意识、强化自救能力的安全警示教育,具有积极作用[17]。

2.3 突发事件档案价值的实现路径

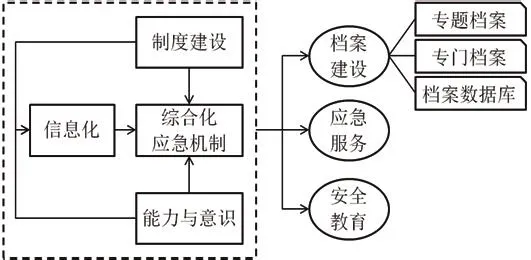

突发事件档案价值的实现包括四个主要模块:

图1:突发事件档案研究的总体框架

第一,要加强制度建设。具体包括三个方面:一要完善立法,如张颜(2013)提出政府要完善建立城建档案的相关立法[18]。二要明确责任,如仲伟茂(2009)提出要“建立严格、明确的收集工作目标责任制,落实相关部门和人员责任,完善收集工作考核奖惩办法和责任追究制度”[19]。三要制订规范,如高莉、沈耀东(2003)提出要对突发事件档案的分类、管理和保存各环节进行规范[20]。第二,要建立综合化应急机制。突发事件应对主体的多元性会导致突发事件档案工作“无人牵头,各自为政,档案全宗处于分散状态”[21][22];突发事件的不确定性和应对工作的时间紧迫性容易导致决策随机、组织临时的问题,稍有疏忽,许多珍贵的文件材料极易丢失。因此档案收集整理工作就“不能按部就班,坐等档案进馆”,而是需要建立一套反应迅速、部门联动的综合化应急机制[23]。如范敏等(2015)提出要“构建不同机构档案部门间的联合收集机制”,包括“强化突发事件档案收集中当地档案主管部门的统筹主导地位”“依托应急联动机制,加强与应急中心、新闻媒体等部门的消息互通”“形成跨机构档案部门的合力”[24]。第三,档案人的服务能力和意识提升是根本,为综合化应急机制和信息化业务提供人力、知识和技术支持。突发事件档案应急机制的顺利有序实施需要档案人具备主动服务意识和信息深度加工能力,如李佳(2008)认为要在测绘档案工作人员心中树立应急服务意识[25]。第四,要做好信息化建设工作。如张晓丽(2014)提出要设立专兼职资料信息员、加强信息化硬件设备保障建设、加强档案信息化建设的规范管理[26]。

3 突发事件档案研究的展望

综上所述,我国对突发事件档案的研究取得了一定成果,但还有需要完善的地方。其一,理论研究有待深入。十多年来我国学者及相关部门工作人员就突发事件档案的概念界定、分类规范、价值开发、制度建设、机制建设、信息化建设、利用与研究等方面展开了探索性研究,为今后研究提供了丰富的文献素材。但现有文献在理论上缺乏深度和高度,包括有些文献没有根植于档案学理论的发展脉络,对专题档案、专门档案、档案信息数据库等概念不加区分,缺乏扎实的理论基础;有些论文仅仅对突发事件档案管理实践成果进行展示,理论没有能够走在实践之前,缺乏前瞻性;在研究方法上集中于定性研究,缺乏实证研究和其他类型的定量研究,只有将定性定量研究方法相结合,才既能够提升研究的科学性又能够把握研究的系统性和方向性。

其二,研究领域有待平衡。安东尼·吉登斯将风险分为外部风险和被制造出来的风险[27]。随着“风险社会”的到来,人为制造的风险逐渐增加,事故灾难和社会安全事件,如核泄漏、网络空间安全威胁、暴力恐怖活动、“颜色革命”、思想文化渗透等,成为公众面临的最为复杂和巨大的威胁。但是目前突发事件档案的研究依然主要集中于自然灾害、公共卫生和综合管理领域,对于人为制造形成的事故灾难和社会安全事件档案的研究成果不多,而社会安全事件档案的研究应该成为今后关注的重点方向之一。

其三,跨领域研究团队有待形成。突发事件档案的研究具有跨学科性,既需要掌握档案学的基本理论,也需要对各种类型突发事件的形成演化机理和应对机制有深入了解,如形成跨领域研究团队,团队成员来自突发事件应对部门、高等院校及科研机构、档案局(馆)等多个部门,这样进行研究将会更有优势。但是从目前来看,跨领域部门合作形成的相关研究成果很少。

4 结语

突发事件档案对于促进档案事业发展和支持应急管理实践具有重要意义。本文在对国内突发事件档案的研究现状和主要内容进行梳理的基础上,希望国内学者、档案工作者以及应急管理工作人员都能够对突发事件档案进行关注,并组建跨领域的研究团队,运用跨学科的研究方法,对突发事件档案相关问题进行深入研究。

注释与参考文献:

[1]高小平.中国特色应急管理体系建设的成就和发展[J].中国行政管理,2008, (11):18-24.

[2][3]邱俊平.信息计量学[M].武汉:武汉大学出版社,2007:44-45.

[4][21]王宇,刘彩娟.当前灾害档案工作的问题与对策[J].兰台世界,2013,(08): 72-73.

[5]赵嘉庆.论专门档案[J].档案学通讯,1989,(02):6-10+18.

[6]和宝荣.档案分类的特点与档案种类的划分[J].档案学通讯,1988,(01): 26-32.

[7]王上铭,蔡亚萍,吴建华.专题档案概念辨析与界定[J].档案学通讯,2015, (05):36-41.

[8]王丽威.汶川地震档案的收集和整理[J].中国档案,2008,(08):44-45.

[9]温州市档案局.7·23动车事故:档案全记录[J].浙江档案,2012,(10):21-23.

[10]王英玮,高璐娜.关于档案分类问题的新思考[J].北京档案,2013,(05): 13-15.

[11][23]陈勇军.基于行政监管视角的安全生产档案管理[J].中国档案,2013, (11):58-59.

[12]杨秀淼,李金英,马嫱.突发重大自然灾害档案工作探究[J].中国档案,2008, (09):23-24.

[13]张锐.完善突发公共安全事件档案管理[J].档案与建设,2006,(04):52-54.

[14]金凡,孙洋洋,徐晓莎.为网络群体性事件建立专题档案的探讨[J].兰台世界,2013,(26):26-27.

[15]胡文苑.档案与应急机制的构建和互动[J].中国档案,2008,(06):23-24.

[16]李明娟,建华,章晓斌.城市公共安全视角下城建档案对建设工程寿命预警的思考[J].档案学通讯,2015,(01):96-99.

[17]张锐.突发公共安全事件档案管理摭谈[J].档案学通讯,2005,(06):87-90.

[18]张颜.从玻璃幕墙的安全谈城建档案主动服务[J].中国档案,2013,(09): 66-67.

[19]仲伟茂.突发公共卫生事件医疗救治文件材料的收集归档工作[J].档案与建设,2009,(12):52-53.

[20]高莉,沈耀东.突发事件档案工作的特点和要求——从非典档案工作谈起[J].中国档案,2003,(10): 40-41.

[22][24]范敏,冉朝阳,宋慧蓉.论重大突发事件档案收集的困境与策略[J].档案管理,2015,(04):52-53.

[25]李佳.从汶川地震看测绘档案的应急服务[J].档案学研究,2008,(04):17.

[26]张晓丽.我国公共卫生事件档案的管理与利用浅议[J].兰台世界,2014,(05): 12-13.

[27]安东尼·吉登斯.现代性的后果[M].南京:译林出版社,2000.