“人体电池”——原电池实验的设计与改进

2017-04-04石冬梅

石冬梅

摘要:经过多年的教学实践,将探究性教学理念运用于原电池教学。对原电池学生实验进行了探讨与改进,从而设计了“人体电池”;选择一些简单材料并利用人体内阻组成“人体电池”,再通过几次改变实验条件,得出了相关的结论。“人体电池”不仅能引发学生的学习兴趣,而且可以提高学生的实践能力和科学素养。

关键词:原电池;人体电池;实验探究及设计

文章编号:1005–6629(2017)2–0061–03 中图分类号:G633.8 文献标识码:B

高中化学新课程重点突出了实验的重要性,通过实验使基础实验贴近生活、贴近社会,强调要使学生形成绿色化学理念,拓展了化学实验的功能,突出了科学探究实验的作用。同时尽可能地创造机会加强学生进行分组实验和探究实验,以此来巩固化学知识、操作方法和实验技能,提高他们的科学创造能力和素养。下面笔者就多年的教学经验和实践,对原电池学生实验[1]进行了探讨、设计与改进,浅析如下:

1 设计理念

在高中化学知识体系中,电化学是一项十分重要的内容。原电池是电化学的基础,在高考试题中占有较高的比例,主要渗透在有关氧化还原反应、化学反应能量的变化的考题中。所以,教师应根据学生的具体情况,运用有趣、高效的教学方法来吸引学生、引起学生对电化学学习的兴趣[2],并通过适当的实验来调动学生学习电化学的积极性,培养学生分析问题、解决问题的能力。

2 教材分析

2003年人教版高中化学教材选修4第72页“科学探究”中,在研究电极材料对电池效率的影响时,只是提示可以使用两片不同的金属片、砂纸、滤纸、食盐水、导线、灵敏电流表,让学生进行自主探究,设计原电池并进行分组实验。

3 教参分析

人教版《化学反应原理教师教学用书》第84页“活动建议”中给出的方案是分别用Cu、Ag(正极)和Zn、Fe、Al(负极)组成原电池的两个电极,用导线分别将正、负极与灵敏电流计相连,将4层滤纸夹在正极片和负极片之间(务必使两极与滤纸紧贴在一起),再滴入食盐水浸湿滤纸做实验,并观察它们的差异。该学生实验虽然装置简易、操作简单、现象明显,但也有不足之处:学生需要不断地更换电极,然后作对比实验,并且每次做实验时很难控制单一实验参数。

4 实验改进

针对以上实验方案的不足,我们设计了“人体电池”,经改进后的实验证明,效果比较理想,使整套装置更便于学生的自主探究,同时具有操作简便、材料易得、节约试剂(药品)、绿色环保、新颖独特和生动有趣等特点[3]。

4.1 实验仪器及用品

铝片、锡片、铜片、锌片、铁片、石墨棒、NaCl溶液(1 mol·L-1);砂纸、导线、滤纸、灵敏电流表、镊子、50mL烧杯

4.2 实验原理

原电池是化学能直接转化为电能的装置。其工作原理是靠电池内部自发进行氧化、还原等化学反应的结果,这种反应分别在两个电极上进行。当外电路闭合时,在两电极电位差的作用下即有电流流过外电路,同时在电池内部发生电荷传递[4]。

本实验设计的“人体电池”,依靠人体当导体,左手和右手分别触碰的金属(或者是石墨棒)当做原电池的两个电极,两个手掌上的汗液中有盐分,即盐溶液,充当了电解液。当左手和右手同时和电极板触碰时,就相当于构成了闭合回路,由于两个电极电位存在差异,即有电流产生。

但是由于个体差异,手掌上的汗液可能较少,所以实验时需要涂抹适量的食盐水。在实验前,我们随机挑选了8位学生,分别测了他们的内阻,内阻在900~1200欧姆之间,然后采用灵敏电流表测量实验中的电流。由于每位学生的人体内阻不同,从而导致产生的电流大小也不同。

4.3 实验设计

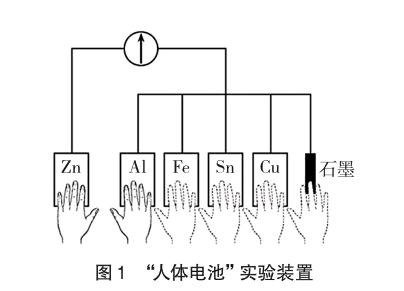

“人体电池”装置如图1所示。

4.4 实验步骤

(1)配制1 mol·L-1的NaCl溶液50mL。

(2)将锌片用导线与灵敏电流表负极相连,铝片、铁片、锡片、铜片、石墨棒先用导线并联,再与灵敏电流表的正极相连。

(3)用砂纸打磨金属片的表面,用镊子夹取棉花蘸取食盐水涂抹电极板表面。

(4)首先让学生的左手触摸锌片,右手可以分别触摸铝片、铁片、锡片、铜片、石墨棒,同时记录灵敏电流表指针偏转大小及方向(见表1)。

(5)让小组内两位同学手牵手,让一位同学的左手触摸锌片,另一位同学的右手可以分别触摸铝片、铁片、锡片、铜片、石墨棒,同时记录灵敏电流表指针偏转大小及方向(见表2)。

4.5 实验结果

4.6 实验讨论

(1)通过探究活动,讨论哪两种金属组成原电池的正、负极时,产生的电流较大[5]?

(2)电路中原电池释放电流的大小除了受金属活动性影响以外,还与哪些因素有关?

4.7 实验说明

(1)实验所用的铜片、锌片、铁片的大小需要相同。

(2)实验时,如果手上的汗液较多,电极板上可不必涂抹NaCl溶液。

(3)依據每个学校实验条件,可以随意更换不同的材质(金属),不仅可以激发学生的学习兴趣,还能培养学生的探究意识。

(4)实验时,根据灵敏电流表指针偏转幅度,就可以判断电极的活泼性差异大小。

(5)实验时,如果灵敏电流表指针偏转反向,则证明组装成的原电池的正、负极反向。

(6)可以得出结论:原电池输出电能的能力取决于组成原电池电极材料的氧化还原能力。

5 学生收获

通过本实验,不仅对教材中的探究性内容进行了深刻挖掘,同时对教材中某些不适宜探究性教学的内容进行了适当的改进,补充了一些问题情境,拓展了教材的思想与内涵,突出了实验的基础作用。这不仅使学生明白人体是一导体以及安全电压等知识,而且提高了学生的基本实验技能,也使学生有了亲身体验并掌握一些常规的生活实验规律,感受到科学就在身边。这是笔者在学生实验中探究原电池形成条件时的一点经验总结,在今后原电池设计的教学中,还会不断地探究、改进,采用更科学、更贴切的教学方法。

参考文献:

[1]郑晓红.几则电化学实验的改进与创新[J].化学教育,2015,(3):70.

[2]于永明.若干电化学微型实验的设计[J].化学教学,2013,(7):44.

[3]许国霞,常季春,姚建军.原电池的微型化演示实验[J].化学教育,2013,(8):62.

[4]孙丹,熊晓丹,伍晓春.海洋宝宝运用于原电池反应的实验设计[J].中学化学教学参考,2015,(8):63.

[5]过文学,俞斯敏.化学能与电能转化实验设计——“果冻”电池[J].中学化学教学参考,2014,(5):55.