受众的新闻选择与网络媒体的传播策略

——基于新浪网涉疆报道的框架分析

2017-03-29方建移方菲洋

方建移 方菲洋

受众的新闻选择与网络媒体的传播策略

——基于新浪网涉疆报道的框架分析

方建移 方菲洋

在互联网全面渗透我们生活的今天,通过网络获取新闻的群体人数已渐渐超过使用传统媒体获取新闻的群体人数。文章以2000—2015年新浪网中的涉疆报道为研究对象,从网络新闻报道的角度,对文章进行主题分类,研究这些文章的内容分布,探究媒体对涉疆报道的关注点;从网络新闻受众的角度,考察受众的阅读偏好,探究受众对涉疆报道的关注点。在此基础上,分析网络媒体在涉疆报道中的优势及其所存在的问题,并据此提出改善网络媒体传播效果的可行性建议。

涉疆报道;网络媒体;受众选择

一、问题的提出

新疆维吾尔自治区(以下简称新疆)是中国五个少数民族自治区之一,总人口中过半的穆斯林让这里蕴含着中国最为浓厚的伊斯兰文化。同时,新疆的战略地位突出,周边与俄罗斯、哈萨克斯坦等八国接壤。2009年“七·五”事件发生后,国内外媒体加大了对新疆的关注。从西部大开发战略到近年来火热的“一带一路”战略也都与新疆有着密不可分的关系。因此,研究涉疆报道,不仅有助于人们更好地了解新疆,而且有利于提升新疆的国内国际形象。

在媒体多元化发展迅速的今天,网络媒体的信息量已远远超过传统媒体,但网络媒体鱼龙混杂的属性又使得网络媒体报道内容及其舆论导向更加值得关注。从现实看,新疆特殊的地理位置和民族宗教特点,以及近年来在新疆发生的多起暴恐事件,让误读新疆的声音增多。因此,通过研究网络媒体中的涉疆报道,来探究其中所呈现出的新疆形象,并从网络新闻受众的角度,分析受众的阅读偏好,探究受众对涉疆报道的关注点,对于调整传播内容和方式,建构客观全面的新疆形象具有重要的意义。

二、文献综述

从现有研究文献看,关于涉疆报道的研究大致可分为三类:

一是外媒涉疆报道分析。何嘉萌、兰杰通过对报道主题的分析,考察《时代周刊》涉疆新闻报道中所渗透的意识形态。作者将报道主题分为:奥运会安全问题、“七·五”事件、其他暴力事件、新疆民族政策和民族关系等,并从报道内容和倾向性两个维度进行分析。[1]石锋则采用内容分析法,以《纽约时报》为研究对象,从题材选择、信源引用、词汇使用及报道数量的趋势变化等方面对涉疆报道进行具体分析。该文基于Lexis Nexis Academic数据库,共检索出231篇文章,其中政治题材170篇,占74%,经济题材16篇,占7%,文化题材12篇,占5%,社会题材33篇,占14%,作者由此得出《纽约时报》偏爱政治题材这一结论。文章除了从内容维度对涉疆报道进行分析外,还对2002年到2011年10年间《纽约时报》的报道数据进行纵向比较,并据此指出《纽约时报》对新疆问题关注度的提升与北京奥运会、“七·五”事件存在关联。[2]这类研究的侧重点是论证外媒在涉疆报道中所处的立场及其背后所代表的国家利益和社会环境。

二是国内媒体涉疆报道研究。王旭以《人民日报》和《新疆日报》为对象,研究我国新闻媒体呈现的新疆形象;[3]段静雅以《人民日报》有关新疆“七·五”事件的报道为对象,研究新闻事件的建构与呈现;[4]李圣武将《人民日报》西藏“三·一四”事件与新疆“七·五”事件报道作为典型案例,研究突发性事件的报道策略。[5]总体而言,国内媒体涉疆报道研究大多是以“七·五”事件为代表的事件性研究,而对于新疆的常规报道研究较少。

三是研究我国媒体在应对突发事件中的反应。以主流外媒建构西藏与新疆事件的框架为例研究中国对外媒的公关效果。郑华、黄曦基于《纽约时报》对新疆“七·五”事件报道的分析来探究我国政府国际公关的话语策略等。[6]我们知道,话语权是一个国家处理国际关系时非常重要和必须捍卫的权力,此类研究将涉疆报道置于更大的社会环境下进行思考,力求我国媒体在涉疆报道上能更大限度地掌握话语权。

从以上对于文献的综述可知,现有涉疆报道研究大多基于“七·五”事件这类事件的分析,或比较中西方媒体报道此类事件的态度差异,或将“七·五”事件作为媒体涉疆报道的时间节点,去比较媒体对新疆关注度和报道篇幅、频率及内容的变化。然而,涉疆报道研究并不应仅仅局限于事件性研究,而应涵盖新疆在政治、经济、文化、社会生活等方方面面。

此外,现有涉疆报道研究的对象主要集中在传统媒体尤其是纸媒上。笔者于2015年6月30日在知网数据库中,以“新疆 报道”为关键词进行主题搜索,共获得4767条搜索结果,以“新疆 网络 报道”为关键词进行主题搜索,仅有77条结果。有关传统媒体涉疆报道的研究非常热门,而对于网络媒体的研究却屈指可数,相关度较高的是王艳的《“民族突发性事件”的网络报道研究——以新浪网对新疆七·五事件的报道为例》,但该文章也是事件性的研究。[7]

三、研究问题

媒介越发达,其所呈现的拟态环境越有可能成为受众了解新疆的真实环境。传统媒体由于版面篇幅限制及一些特定需要,媒介的选择性报道决定了受众对报道对象的认知。而在网络媒体中,版面篇幅的限制不复存在,受众对新闻的主动选择取代了对媒介信息的被动接收。

本文以新浪网中媒体的涉疆报道(包括图片、视频、文字等多种新闻呈现形式)作为研究对象,以新浪网2000—2015年的涉疆报道文本为研究范围,拟回答下列三个主要问题:

一是网络媒体报道所呈现的事件是否更全面地展现了新疆地区的客观现状?

二是互联网阅读的特点在受众接收涉疆报道上是否有体现?如果有,受众的阅读偏好是什么?

三是如何根据网络受众的阅读偏好提高传播效果?

四、研究方法

本研究采用内容分析法。美国传播学者贝雷尔森认为,内容分析法是一种对传播内容进行客观、系统和定量描述的研究方法。内容分析法的目的是通过分析发现文献中相关因素的联系。这是新闻传播领域的一种主要研究方法,也是应用最为广泛的社会科学研究方法之一。[8]

(一)研究对象

网络新闻是指传受基于Internet的新闻信息。具体来说,它是任何传送者通过Internet发布或再发布,而任何接收者通过Internet试听、下载、交互或传播的新闻信息。[9]笔者认为,网络新闻的特点概括起来,一是刊载平台为Internet;二是新闻的产生符合一般新闻的运作流程,本源仍然为事实;三是巨大的信息量给受众提供更大的选择性,将受众地位由被动变为主动。

新浪网作为网络新闻的首创者,在内容管理方面一直做得比较规范。该网站每天更新大约数万条新闻,这些新闻大多转载自通讯社、报纸、杂志和电视,有的经过网站编辑的简单加工,有的直接转载到网上,供读者免费选读。本研究所称的涉疆报道是指在新浪网平台上,所有媒体刊发的有关新疆地区的新闻报道。

需要说明的是,在移动终端迅速发展的今天,新闻客户端已成为中国手机网民获取资讯的最重要方式。但考虑到研究的时间跨度,新浪新闻的规范性和内容的全面性,以及研究的操作性,本研究仍以新浪门户网站所刊载的相关新闻报道作为分析对象。

(二)样本抽取

1.抽样方法

用网络爬虫技术对新浪网新闻中心2000—2015年间的涉疆报道文章进行抓取。改变关键词频共抓取两次,剔除重复数据,得到共74805篇数据。研究样本始于2000年,是因为1999年9月22日中央提出西部大开发战略后,国内涉疆报道出现的频率开始上升。

本研究采取隔年抽样,抽取了2000年、2002年、2004年、2006年、2008年、2010年、2012年、2014年共8个年份。避开2009年“七·五”事件的特殊议程,以减少特殊事件、特殊议题对研究结果造成的偏差。采取隔年抽样,主要是考虑到近十几年来中央涉疆政策相对稳定,除去突发事件外,涉疆报道一般呈现平稳增长的态势,隔年抽样不会影响分析结果。

参照构造周的做法,选取2000年1、2、3月,2002年4、5、6月,2004年7、8、9月,2006年10、11、12月,2008年1、2、3月,2010年4、5、6月,2012年7、8、9月,2014年10、11、12月这24个月份(两个构造年),每月新闻按照用户点击量进行排序,选取所抽中月份每个月点击量最高的前10篇文章,共240篇。

2.筛选标准

新浪网在选定时间内以新疆地区为主要议题的新闻报道,包括消息、通讯、专访、深度报道、评论、图片新闻及视频新闻,均为本研究的抽样范围。本研究要求整篇报道以新疆为新闻价值的落点,若仅在报道中提及“新疆”但并非以此为主议题的则不作为分析样本。即,本研究的样本包括所有涉及新疆政治、经济、文化、宗教、体育等方面的新闻,但剔除了仅包含关键词“新疆”,而报道内容与新疆无关的文章。

(三)信度检验

关于编码的信度检验,研究者在时隔两个月后对样本重新进行了编码,统计结果误差小于5%,验证了类目构建的科学性。

五、研究结果及分析

(一)议题分类

本研究按照新闻报道的主体将报道议题分为五类:

政治类:包括涉疆方针政策、援疆工作会议、官员任免、暴恐事件的处理及相关会议。需要说明的是,我们将援疆报道中有关经济建设成就、模范人物方面的内容分别归入经济和社会议题,在政治议题里不重复统计。将暴恐事件对社会带来的影响及后续反暴恐的农民画大赛等归入社会议题,在政治议题里不重复统计。

经济类:事关新疆经济发展的各类新闻,包括农业生产、援疆经济建设、风电发展等较为宏观的经济新闻。将新疆地区农牧民收入、城市房价上涨等微观经济新闻归入社会议题。

社会类:涵盖范围广,包含社会生活中的方方面面,主要是民众最为关心的身边话题。这类议题的划分与其他议题互有交叉,笔者将着眼点放在民众的新闻都划归于此。

科教文卫体类:主要包括各种科研活动、教育、医疗、娱乐、艺术、体育等方面内容。涉疆报道中的体育赛事、民族文化、双语教育等都属于该议题。

生态环境类:新疆地域辽阔、气候干旱,生态环境脆弱且多发自然灾害。由于地处偏远,部分片区发展较为落后,环境保护意识不足。这类报道均归为生态环境议题。

由表1中可知,在新浪网涉疆报道中,社会议题占比最大,其次是科教文卫体,后面依次是经济、政治、生态环境。政治议题所占比例仅为14%。这说明受众在互联网上主动选择涉疆报道的阅读内容时,政治议题并不是他们首要关心的。

新闻的软化、泛化使传统新闻媒体的“新闻”在网络媒体上拓展为“新闻信息”,发布新闻信息也就转变为提供新闻信息服务。在网络新闻中,传统新闻的精髓——以关心政治为荣耀的硬新闻正在淡化。淡化不是说减少或消亡,而是别的类型的新闻信息在增多。新闻媒体除了让人们关心国家大事、引导舆论外,还提供娱乐、信息、咨询、服务等多种功能。[10]毫无疑问,硬新闻同样存在于网络新闻中,但在受众主动选择的过程中,它们的点击率往往不高。

笔者将上述议题继续细化,分出14个子议题,包括官员任免、暴恐相关、民族团结、民生服务、突发事件、援疆建设、经济发展、体育赛事、旅游资源、文艺活动、农业发展、先进个人、环境治理及科教。报道总量居前三位的议题是民生服务、暴恐相关和突发事件。民生服务这一子议题内容涵盖范围广,同时也说明受众主动选择民生服务类信息阅读较多。暴恐这一子议题,穿插在政治、社会及科教文卫体三个议题中,虽然本研究避开了“七·五”事件这一极端事件,但暴恐话题在涉疆报道中一直占据了很高的热度。突发事件报道,基本涵盖了近年来新疆地区发生的各类社会性大型事件,报道角度基本为负面或中立,如德汇火灾、乙肝学生被退学、温宿煤矿爆炸、乌鲁木齐寒冬停暖等。

(二)报道倾向

本研究通过判断新闻报道的用词和内容来界定报道倾向。通过对240篇文章的浏览,当报道着眼点落脚在发展、进步、团结等方面,笔者将其界定为正面报道。当报道着眼点在打击、事故、落后等方面时,笔者将其界定为负面报道。如果没有出现较为明显的态度取向,则界定为中立报道。

从报道倾向看,中立的新闻报道数量有100篇,占样本总量的42%,负面新闻报道有50篇,占样本总量的20%,正面新闻报道有90篇,占样本总量的38%。总体来说,新浪网涉疆报道的报道倾向较为客观均衡,负面报道只占总样本量的五分之一,符合中宣部“正面报道和批评报道两者都不可或缺,坚持以正面宣传为主的方针”。

为了考察报道倾向与报道议题之间的关系,笔者将报道倾向与报道议题做了交叉对比。

图1 新浪网涉疆报道倾向与报道议题交叉对比

通过图1可以清晰地看到,政治类报道以中立为主,有24篇。此类报道主要是向受众传达政府的相关动态、决策、规定等,或叙述新疆地区相关政策的落实情况,不夹杂情感倾向。

经济类报道中,正面报道有20篇,负面报道只有1篇。从2000年的西部大开发战略,到长期开展援疆工作,再到2015年以来“一带一路”战略的布局,经济报道大多是宣传性质的正面报道或中立报道。如2000年2月的报道《总投资上千亿元 新疆至上海输气管道将兴建》、2014年11月的报道《“一带一路”方案即将出台 丝绸之路概念迎头赶上“自贸区”》等。在经济类报道中,援疆报道的数量高居不下,既反映了中央对新疆发展的重视,也客观上流露出新疆自身发展能力的不足。

农业是新疆的支柱产业之一,农业报道在经济类报道中占比较大。如2000年3月的报道《新疆“一黑一白”市场前景再度被看好》,2010年4月的报道《新疆迎来春耕好时机》等。经济类报道中对互联网行业、金融行业等领域的报道非常少,新疆在这一方面和沿海地区相比有很大的提升空间。

网络媒体与受众最息息相关的是社会类报道。在社会类报道中,正面报道有37篇,中立及负面报道各有32篇。三类报道倾向分布比较均匀。相比于报纸媒体正面报道压倒性的优势,网络媒体给了受众更大的阅读选择空间,这类报道的平衡,有利于我们客观看待新疆,尤其是一些常态化的社会问题。如2012年9月的报道《“双节”期间新疆服务业遭遇用工难 商家提薪欲留住员工》。“双节”用工难的问题是全国大多数城市都存在的问题,新疆也不例外。2012年8月的报道《乌鲁木齐“飞天女神”造型拆除 谁来为损失埋单?》,反映城市建设中政府的某些决策脱离民意造成的不良后果,其他很多城市的雕塑也有类似情况,在建造起来后受到非议,最后被拆除,浪费公共资源。新浪网涉疆报道中的社会类报道,比较客观立体地反映了新疆社会的现状和存在的问题。

在科教文卫体报道中,正面报道有26篇,中立报道有20篇,负面报道有2篇。值得一提的是其中的体育报道,受众对新疆体育赛事的关注度比较高,关注点也很集中,主要分为三类:环塔赛、新疆男篮和新疆徒步运动。如2012年9月的报道《环塔推出摩托车手达喀尔新人计划》,2014年11月的报道《“五虎少将”用防守撑起新疆队》,2012年8月的报道《七名驴友耗时九天徒步穿越新疆无人区》等。这三类运动在全国的知名度都很高。新疆特殊的地形地貌,成为徒步和汽车赛事的优质选择。受众对这类运动的关注,也蕴藏着新疆旅游发展的选择和商机。

在生态环境报道中,负面报道有10篇,占比53%。由于新疆地处西北边疆,国土面积大且自然环境恶劣,这决定了它自然灾害的多发性。在这些负面报道中,关于地震、荒漠化的报道占到了主导。此外,还有一些人为因素导致的生态环境破坏,如2006年11月的报道《探访新疆奇台“恐龙沟”:化石最集中 游客乱丢垃圾》。还有关于节能减排不达标的报道,如2012年9月《新疆未完成减排目标》。这说明游客和企业的环境保护意识均有待提高,政府可以加强环境保护相关的引导和打击力度。在正面报道中,新疆的各级政府部门对灾害的反应及时,多在第一时间赶到现场进行救援,如2008年3月的报道《现场目击记:新疆雪崩22人被埋 惊心大营救展开》。

(三)报道篇幅

本文参考张亚茹的研究对报道篇幅划分为五类:(1)500字以内;(2)500-1000字;(3)1000-1500字;(4)1500-2000字;(5)2000字以上。[11]

图2 新浪网涉疆报道篇幅统计

从图2看,500字以下的报道有142篇,占到总数的59%;500—1000字的报道有23篇,占到总数的9%;1000—1500字的报道有41篇,占到总数的17%;1500—2000字的报道有11篇,占到总数的9%;2000字以上的报道有24篇占到总数的10%。

(四)报道体裁

丁柏铨在《新闻采访与写作》中将新闻体裁分成四类:消息、通讯、特写和边缘体裁。[12]根据本次研究的研究对象为网络新闻这一实际情况,本研究将新闻体裁分为6类:消息、通讯、深度报道、专访、评论、政府公文。

图3 新浪网涉疆报道报道体裁统计

从图3看,消息类具有压倒性优势,占到了报道总量的81%。

综合图2、图3可知,新浪网涉疆报道以简洁明了、短小精悍的文章为主,这符合互联网受众碎片化阅读的习惯。受众往往利用工作、学习之余的闲暇时间对网络新闻进行快速浏览。在阅读过程中,人们会依据自己的兴趣或目的进行跳转式阅读,从一个页面快速转接到另一个页面。内容的碎片化造就了涉疆报道抽样文本中另一种有趣的情况。即,当受众浏览到一条感兴趣的新闻时,网络媒体会根据其阅读偏好进行相关内容的推送,因此受众就有可能在浏览某一条新闻后,将关于该新闻的相关报道也进行了浏览。这使得有的月份点击率排行最高的前10条新闻中有2—4条新闻都是针对同一事件。如2006年12月,有3条新闻均针对乌鲁木齐寒冬停暖,乌鲁木齐当月气温在零下15摄氏度,停暖为市民带来的不便,以及停暖背后所暴露出的问题都是受众所关心的。这几篇报道来源有报纸有网络,文体有消息有评论有深度报道,说明受众在浏览网络新闻时,有可能根据自己的阅读兴趣及网络媒体的推荐进行层次化、有选择地全方位阅读,这是网络媒体庞大的信息量和全时性带给用户的阅读便利。不过,小篇幅报道的比例过大,难以使受众建立对新疆较为全面和深刻的印象。

(五)报道类型

在网络媒体中,新闻已不止于纯文字信息,而是不同程度地穿插了图片、音频、视频等其他媒体形式。结合图片分类等其他媒体分类的研究,本文根据样本的实际情况,将报道类型分为:文字、图片、图文、视频。

从报道类型看,新浪网涉疆报道以文字报道为主,纯文字报道占到了总量的74%。图文结合的报道有24%,图片报道和视频报道分别占1%。虽然在互联网新闻中,新闻呈现的形式呈多元化,但从研究结果看,受众浏览涉疆报道最主要的形式依然是文字新闻。

(六)报道来源

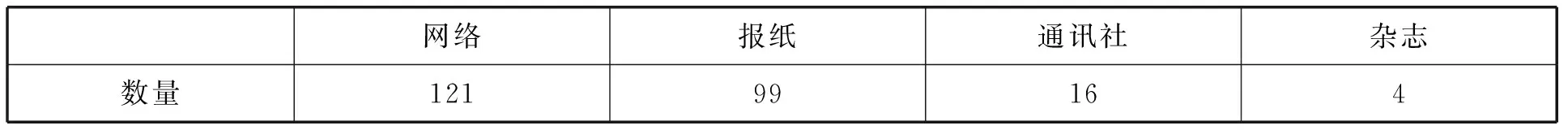

从媒体属性和媒体属地两个角度进行考察。媒体属性,指最初刊载报道的媒体的性质。传统上,我们把报纸、广播、电视称为三大传统媒体,互联网称为第四媒体。这里根据实际情况将媒体属性分为:报纸、网络、通讯社、杂志。

表2 新浪网涉疆报道的来源统计

通过对报道来源的分析,我们可以看出,在新浪网涉疆报道中,来源为网络的新闻数量最高,报纸次之。这些来源主要有中国新闻网、新华网等中央媒体,也有天山网、亚心网等新疆地方媒体。由于新浪网这样的商业网络媒体没有新闻原创的采访权,新闻信息的汇编、检索质量成为了网络新闻媒体的生命。有学者指出,信息社会使主体对信息需求在量上大大突破,新浪网靠“粘”获得极高访问数,说明原创新闻对于网络新闻媒体或许并不重要,而“粘”的水平倒很可能至关重要。[13]虽然这一看法略显极端,但鉴于法律对商业网站采访权的限制,目前来看,对新闻信息来源的把关,高质量的汇编检索仍是网络新闻的一大重点。

媒体属地,也即划分当地与非当地媒体,旨在通过比较,分析涉疆报道中新疆媒体的话语权。从媒体属地看,新疆当地媒体报道有47篇,非当地媒体报道有193篇。总体而言,在新浪网涉疆报道中,新疆当地媒体作为信源的篇数比重并不大。这从另一个角度说明,新疆本地媒体在打造新疆知名度方面还有很大的上升空间。

六、研究结论

(一)网络媒体报道更加多维,有助于更全面地呈现新疆地区的客观现状

美国社会学家戈夫曼在1974年出版的《框架分析:关于经验组织的一篇论文》中将框架定义为“组织或个人选取社会事件并加以整理或重组的过程”。[14]

传播者往往通过媒介的框架建构文字的、图像的媒介产品与话语。这些框架在对大众媒介的文本加以编码的过程中就成为一个“重要的制度化环节”,在受众的解码活动上还可能发挥某种关键性作用。对新闻工作者而言,框架意味着简化复杂的社会事实,按照某种常规,迅速将大量社会事实“包装”进新闻报道里。新闻工作者的分类、选择、判断和采写活动就建构出一套新闻框架。[15]随着研究的深入,框架理论操作化思路日渐清晰,成为21世纪以来出现频率最高、使用最广泛的理论之一。陈阳在《框架分析:一个亟待澄清的理论概念》一文中提出,目前传播学界对框架理论的研究主要集中在三大领域:受众接受传播内容后的框架;生产新闻的媒体的框架如何被建构;从内容研究、文本分析的角度来考察媒体框架是什么。[16]

从第一层框架也就是内容研究、文本分析的框架看,在内容文本的选取上,网络媒体对新疆的议程设置并不像传统媒体那样突出。网络媒体给了受众更大的阅读空间,关于新疆的报道除了常见的民族团结、打击暴恐、援疆建设和落后偏远之外,增加了更多社会类民生服务报道,尤其是城市生活类报道。新疆地区和其他地区一样,有着房价上涨、旅游出行、就业保障、体育赛事等社会类现象。常态化的社会报道,有助于更全面地呈现新疆地区的客观现状。

(二)网络媒体新闻全面性、广泛性和全时性的特性,将受众主动性与网络媒体优势完美地结合起来

从第二层框架也就是生产新闻的媒体所建构的框架看,网络新闻给了受众更大的选择主动性。如果说,传统媒体的涉疆报道给了受众一定的思维定式,那么网络媒体的涉疆报道旨在打破这种定式。比如,李亚鹏在2015年9月的“嫣然天使之旅2015新疆行”中,制作了一个关于新疆籍明星对唇腭裂儿童送祝福的视频。在报纸媒体中,这种视频无法展示,此类新闻只能成为一条消息。但在网络媒体中,受众不仅可以看到视频,而且如果他/她对视频中出现的新疆籍明星感兴趣,还可以通过网络搜索,获取有关该明星的各类新闻。不同于传统媒体所强调的时效性,网络媒体在添加新的新闻的同时,保留了旧的新闻。这种保留,不像报纸以纸质形式保存下来,而是只要通过搜索引擎进行简单搜索,今天的新闻和几年前的新闻都能轻松获得。对于某个突发性事件,受众同样可以通过搜索,得到关于这个事件不同的报道,无论正面还是负面,受众的阅读不受传统媒体由于自身属性而带来的影响。

(三)受众的阅读偏好与阅读习惯折射出阅读的碎片化和泛化

从第三层框架也就是受众接受传播内容后的框架看,受众在阅读中有完全自主的权利。受众点击率高的文章呈现出短小精悍的特点,在我们的研究样本中甚至有一句话新闻出现,体现出受众碎片化的网络阅读习惯。同时,这些文章包罗万象,议题涵盖丰富,体现出受众网络阅读泛化的特点。想要更全面地向受众传递新疆的形象,尽可能减少受众对新疆的误读和偏差,最重要的一点就是在议题上,更加多元化地呈现新疆,为受众提供更多的阅读空间和选择。

七、结 语

媒介在国家和地区形象建构过程中起着重要的作用,由于刻板印象和一些恶性事件的影响,新疆的客观形象常常被公众误读。网络新闻媒体的特性让其在传播和塑造区域形象方面发挥着与传统媒体不同的作用。从抽样及前文的数据分析可以看出,新浪网涉疆报道试图塑造一个常态化的新疆形象,但在实际的传播过程中,网络新闻过于软化和泛化的特点,让此类新闻的新闻性有所欠缺。导致的后果是,人们长期形成的刻板印象不会随着浅新闻、软新闻的出现而轻易改变。

从事时政新闻相关业务的网络媒体可分为三类:新闻单位设立的超出原有媒体刊登播发新闻范围的网络媒体,如新华网、人民网等传统媒体设立的网站;非新闻单位设立的转载时政新闻的网络媒体,如新浪网、腾讯网等商业门户网站;新闻单位设立的登载原有媒体刊登播发时政新闻的网络媒体,如报纸的电子版等。新浪网上的涉疆报道大多转载自报纸、电视以及新华网、人民网等媒体,但它具有取舍、编排、整合等功能。要提高网络新闻的影响力和舆论引导力,笔者认为,首先,新浪网需要在新闻的深度和广度上下功夫,甄选涉疆报道中的深度报道、专访进行集中展示,利用大数据来策划独家新闻、系列专题,全方位体现新疆地区的政治、经济和文化生活。其次,发挥网络媒体的优势,丰富涉疆报道的呈现形式,通过加入视频、动画、超链接等形式,呈现立体化的新疆形象。最后,利用好网络互动这一平台,对网友在涉疆报道评论中所提出的问题,及时作出解答或科普,积极引导舆论走向。新疆本地媒体在传播新疆、塑造新疆形象方面可有更大作为。

[1]何嘉萌,兰杰.时代周刊涉疆报道主题分析[J].金田,2014(11):370.

[2]石锋.被价值偏见扭曲的“新疆印象”——对《纽约时报》新疆报道的实证研究[J].当代传播,2012(4):111-112.

[3]王旭.报道新疆——我国新闻媒体呈现的新疆形象[D].浙江大学硕士学位论文,2013.

[4]段静雅.新闻事件的建构与呈现——以《人民日报》新疆七·五事件的报道为例[D].中央民族大学硕士学位论文,2010.

[5]李圣武.突发性事件报道的策略研究——以《人民日报》西藏3·14事件与新疆7·5事件报道为例[D].华中师范大学硕士学位论文,2011.

[6]郑华,黄曦.政府国际公关的话语策略研究——基于《纽约时报》对新疆七·五事件报道的分析[J],社会科学,2013(2):13-20.

[7]王艳.“民族突发性事件”的网络报道研究——以新浪网对新疆7·5事件的报道为例[J].今传媒,2010(10):33-35.

[8]惠恭健,李明.内容分析法在互联网研究中的应用初探——以与传统媒体内容分析法应用的比较为视角[J].图书馆学研究,2011(3):5-7.

[9]杜骏飞.网络新闻学[M].北京:中国广播电视出版社,2001:44.

[10]刘学.中国网络新闻媒体研究[J].新闻与传播研究,2002(6):95-100.

[11]张亚茹.中央网络新闻媒体报道中的新疆形象研究[D].新疆大学硕士学位论文,2013.

[12]丁柏铨.新闻采访与写作(第2版)[M].北京:高等教育出版社,2009:220-221.

[13]桑义燐,樊葵.新闻报道学[M].杭州:浙江大学出版社,2004:56-57.

[14]臧国仁.新闻媒体与消息来源——媒介框架与真实建构之论述[M].台北:三民书局,1999:32-44.

[15]万新娜.框架理论下新疆的媒介形象建构——以人民日报近10年报道为例[J].当代传播,2014(6):107-108.

[16]陈阳.框架分析:一个亟待澄清的理论概念[J].国际新闻界,2007(4):19—23.

[责任编辑:詹小路]

方建移,男,教授,教育学博士。(浙江传媒学院 新闻与传播学院,浙江 杭州,310018) 方菲洋,女,文案策划。(天九幸福控股集团,北京,100018)

G212

A

1008-6552(2017)01-0027-09