修立并举:2016立法印记

2017-03-27阿计

阿计

立法,是依法治国的源头,也是现代治理的基石。据统计,在刚刚过去的2016年,全国人大及其常委会共制定10部新法律,修改24部法律。其立法成果蔚为壮观,制定新法的数量更是突飞猛进,为近年来所罕见。修立并举的立法战略,催生了多维开花的立法成果,勾勒出当下法治建设的关键脉络,为时代留下了回味无穷的历史记忆。

重点领域的立法推进

2016年立法的一个重大特色是突入多个重点领域,或推动相关立法升级更新,或开疆拓土填补立法空白,从根本上重塑法制面貌,引领法治走向纵深。

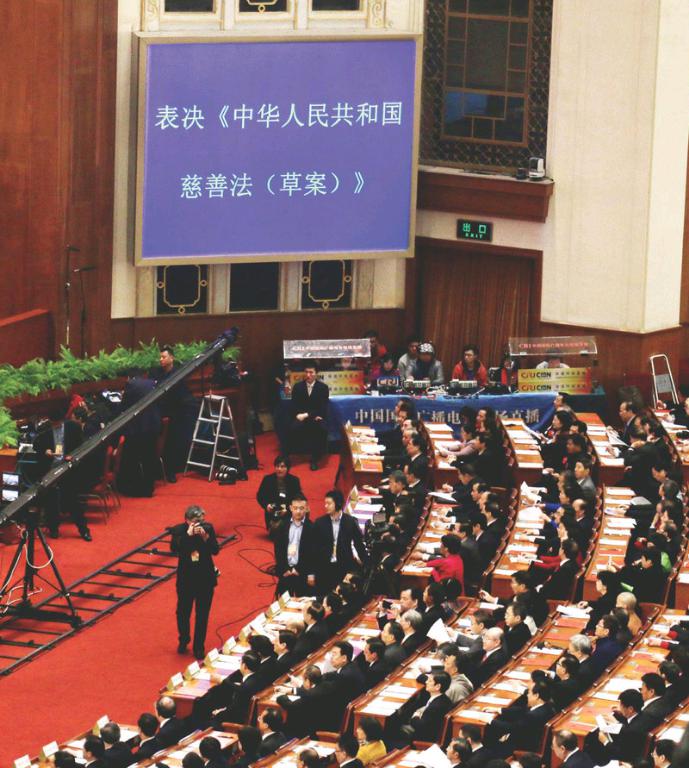

这一年开局不久最引人瞩目的立法大戏,莫过于2016年3月16日十二届全国人大第四次会议出台的慈善法。

取消慈善组织审批程序,基本放开公募权,以专章形式确立税收优惠等促进机制,慈善法诸多立足扶持的制度创新,为慈善事业打开了广阔的发展空间。与此同时,慈善法改进慈善组织内部治理、严管慈善账本、强调信息公开等制度设计,又为抑制慈善乱象提供了治理规则。但在这些立法进步之外,慈善立法也面临着“如何规范网络募捐”等巨大挑战,其“放”“限”尺度引发激烈争议。而慈善法正式实施后所发生的“罗尔募捐门”等风波亦已证明,慈善法的制度设计仍存模糊地带,并未穷尽慈善领域的一切现实难题。

尽管如此,慈善法不仅填补了慈善领域长期缺失基本大法的盲区,而且还带动慈善领域新的立法行动,慈善法出台三个多月后,红十字会法修法草案进入一审程序,即为明证。可以预见,慈善法所开启的以法治善新时代,将全面激发社会的慈善活力,并最终提升国人的精神海拔。

国家安全领域立法进展迅猛,是2016年立法的一大鲜明脉络。继该年4月境外非政府组织境内活动管理法出台后,更加引人注目的是11月诞生的网络安全法。具体来看,有关网络设备设施、网络运行、网络数据、网络信息等方面的安全制度安排,无不体现了“维护网络空间主权和国家安全”的立法宗旨,而依法促进信息流动、保护个人信息、治理网络诈骗等立法设计,又宣示了“保障权利”的立法意图。

从更广阔的时间纬度看,境外非政府组织境内活动管理法、网络安全法在2016年接连登场,正是加速国家安全立法的战略成果。往前追溯,新版国家安全法、反恐怖主义法已在2015年横空出世;往后遥望,核安全法草案、国家情报法草案已分别于2016年10月和12月,先后进入初审程序,其出台指日可待。这一系列快速递进的立法行动,使国家安全领域立法由“短板”渐成体系,而且也标志着,以往更多依赖政治手段的国家安全管治,正在向法治轨道全面转型。

2016年2月率先出台的深海海底区域资源勘探开发法,以“2016年第一法”之势,掀开了这一年的立法大幕,同时也预示着海洋立法的异军突起。经此立法行动,我国此前为数寥寥的5部海洋法律,终于取得了添砖加瓦的新突破。而与国外同类立法相比,该法以专章形式强调海洋环境的保护,更是展示了负责任大国的法制形象。2016年11月完成修改的海洋环境保护法,更是彰显环保精神的修法样板。生态红线、生态补偿等海洋生态保护新制度纷纷入律,无不呼应了生态文明的先进理念。

2016年,文化领域的两大立法突破,留下了最具风向标意义的立法轨迹。11月出台的电影产业促进法,诚如其名称中的“促进”两字所昭示,通篇贯穿着开放的立法思维,从取消、下放多个行政审批,到确立一系列扶持产业发展机制,再到治理盗版、“偷票房”等乱象,无不折射着“鼓励”“保护”的色彩。12月出台的公共文化服务保障法,所确立的政府主导、社会参与的公共文化服务格局,以及围绕公益性、基本性、均等性、便利性等纬度所展开的一系列制度构建,无不标志着对公民基本文化权利和需求的保障,已跨越以往的行政机制,全面迈向法治轨道。

这两部法律预示着,长期缺失迟滞的文化立法,迎来了全面提速的历史性拐点。伴随着两大立法突破,文化产业促进法、公共图书馆法、广播电视传输保障法等新法律的制订,以及著作权法、文物保护法等法律的修改亦在紧锣密鼓进行中,一波只争朝夕的文化立法浪潮已喷薄而出。

争议难题的立法破解

2016年,不少立法的前行路上,或掀起争议波澜,或遭遇立法难题,其最终破冰闯关,无不考验着立法的勇气和智慧,亦见证了现实的立法生态。

其中一个例证是野生动物保护法的修改。一方面,野生动物是经济发展、科学研究的重要资源。另一方面,泛滥成灾的商业化“利用”,又培植了乱猎乱捕、滥食滥用等畸型消费市场,原有法律因约束机制设计不足,甚至被批评为“野生动物利用法”。在此背景下,围绕着如何平衡“保护”与“利用”的关系这一核心难题,在修法过程中爆发了极为激烈的争议。

2016年7月完成修法的野生动物保护法,最终确立了“保护优先,严格监管,规范利用”的基本立场,并据此重塑了一系列制度规则。这标志着,立法天平进一步向“保护”基调倾斜。从中折射的,正是野生动物保护理念的历史性进步。

另一個典型是2016年12月出台的中医药法。该法的立法动议,早在1983年即已提出,但历经三十多年,却千呼万唤难出来。其难产的背后,折射的是持续多年的中医药存废之争。在支持者竭力捍卫中医药价值的同时,将中医药视同“伪科学”“江湖骗术”的质疑亦不绝于耳。这样的现实背景,决定了中医药立法必然遭遇争议的风波,在制订成“保护法”抑或是“约束法”之间不断拉锯。

中医药立法的关键焦点就在于,如何合理平衡立法天平,全力激发传统医学的价值实现,同时有效控制其安全性风险。最终出台的中医药法,秉持的正是“规范与扶持并重”的立法思路,诸多制度设计无不融入了兼具“促进”与“监管”的双重立法基调。在很大程度上,这些守望传统、正视现实的立法设计,也是对持续多年的中医药存废之争所作的法律回应。

争议更为激烈的是民办教育促进法的修改。最初,该法拟与教育法、高等教育法一起,以一揽子的方式作出修改,但2015年12月二审后,三法修改仅有两法过关,民办教育促进法修法方案却因分歧巨大,暂不交付表决。这样的波折,在立法史上极为罕见。

分歧的焦点,在于修法草案提出的分类管理改革,即将民办学校划分为非营利性和营利性。在这场波及全社会的立法争议中,除了不少合理诉求外,也不乏利益博弈的较量。正因此,在坚定推进改革的同时,如何合理解决利益冲突,成为修法的关键所在。

2016年11月,重新打磨的修法草案经过三审后,终于修法告成,其最大变化是,进一步明晰了分类管理改革的划分标准和扶持措施,尤其是对现有民办学校作出了充分保障举办者权益的合理过渡安排。可以预见,启动分类管理改革,将促动民办学校在自主选择的基础上权责分明、各安其位,最终开创民办教育的新气象。

梳理2016年诸多立法争议,立法道路最为曲折的当数资产评估法。从2006年启动起草后,资产评估立法历经十年时光、四次审议,一路争议激烈、博弈不断,直到2016年11月,方才艰难出台。

资产评估法多年难产的最大症结,在于行业管理体制的争执不下。2012年2月和2013年8月,先后经过两次审议的资产评估法草案均提出了“统分结合”的管理体制改革设想,试图以此终结“五龙治水”的格局。但这一改革方案,却遭遇了空前激烈的争议。巨大的阻力终致立法陷入僵局,搁置审议近两年之久。直到2015年8月,资产评估法草案才起死回生,重新激活三审。但推进立法的代价却是,三审稿删除了改革管理体制的条款。直至四审后法律正式出台,原来的改革设想终告流产。

尽管在一定程度上,资产评估法是一个妥协的立法结果,但也是最大限度消弭争议的现实立法选择。重要的是,法律草案从一审到四审,不断向推进简政放权、降低准入门槛、细化从业规范、加强行业自律等方向演进,这些充满改革精神的制度进步,终将深刻影响资产评估行业的未来发展,并印证其立法价值。

改革年代的立法追求

践行“重大改革于法有据”的法治原则,是最近几年全国人大常委会立法和行权的鲜明特色。2016年,为改革颁发合法性通行证的行动更是密集推出,达到了史无前例的高峰。

其中一个基本方向是运用高效的“打包修法”方式,为改革提供法律支持。2016年7月初,全国人大常委会同时修改了节约能源法等6部法律。11月,又对对外贸易法等12部法律作出一揽子修改。经由这两次大规模的修法行动,相关立法中的审批栅栏被批量拆除、审批流程被集中优化,进而为简政放权的行政改革及时铺设了合法性轨道。

更加引人注目的是,2016年9月初,全国人大常委会同时修改了外资企业法、中外合资经营企业法、中外合作经营企业法和台湾同胞投资保护法,不仅以法律形式确认了此前在上海等4个自贸试验区试点的外商投资负面清单管理模式,而且为这一改革机制向全国复制推广奠定了法律基础。

体现法治思维的另一个重要纬度是,立法机关以授权决定等方式,启动多个领域的试点改革。2016年9月初,全国人大常委会通过决定,授权最高人民法院、最高人民检察院在18个城市开展刑事案件认罪认罚从宽制度试点。12月召开的常委会会议,更是联袂出台在北京、山西、浙江开展国家监察体制改革试点等4个启动改革的决定,不仅数量之多创下历史纪录,更标志着,授权决定等以程序正义赋予改革合法性的新路径,已跨越前几年的行政、土地、司法等改革领域,进一步突入政体、社保、人事等更为广阔、纵深的改革疆土。由此开辟的,正是一条渐行渐宽、融合法治精神与改革理想的双赢之路。

在践行法治原则的改革年代,2016年12月出台的环境保护税法,不仅开启了以税治污的新常态,更是彰显一项重要法治原则的先行者。

除了推进“费改税”改革这一具体目标,环保税法更重要的立法价值在于,在十八届三中全会和修改后的立法法对税收法定原则分别作出明确要求和规定后,该法是首部启动立法审议程序的单行税法,所体现的,正是实质兑现税收法定原则的追求。

其典型例证是,基于环保税的地方税属性,环保税法授权省级政府可以在法定标准之上调整应税污染物的适用税额。但为了有效控制地方政府超征逐利的冲动,环保税法同时设定了上浮不得超过10倍的上限,并明确要求省级政府提出的调整方案,报同级人大常委会决定,并报全国人大常委会和国务院备案。换言之,环保税的灵活调整,并不能由地方政府自行拍板,而是必须经过地方立法程序,并接受国家立法机关的监督,由此坚守的,正是税收法定的底线原则。

从更长远的视角看,根据全国人大常委会2015年调整后的立法规划,多部税法已被列入立法路线图,并确定了于2020年之前全面落实税收法定原则的立法时间表。在此背景下,率先出台的环保税法,无疑将对未来的税收立法提供样板价值,从而以一法先行,深刻引领落实税收法定原则的立法全局。

清點2016年的立法进展,除了已经结出的立法硕果,那些正在路上的立法努力,亦为未来的立法图景埋下了伏笔。其中最为激荡人心的,当数民法典编纂的重新出发和民法总则的立法先行。

从2016年6月法律草案进入审议程序后,民法总则便牵动了全社会的人心,成为举国关注、升温不止的热点。诸多立法设计赢来阵阵掌声,也激起巨大争议。从6月到12月,民法总则草案以紧锣密鼓的节奏,先后接受了三次审议,努力凝聚社会共识、回应立法争议,向更加完善的方向不断演进。

尽管仍在路上,但民法总则的立法启航和全速前行,无疑是2016年最重大的立法事件。而民法总则的指日可待,事实上也启动了民法典这一“权利法典”的倒计时。可以预见,由民法总则一马当先的民法典编纂,将以史无前例、浩大精致的法律语言,总结改革成果,表达时代精神,抒写公民权利,捍卫社会公正。最终成为深度构建现代法制的标杆,并由此开启一个崭新的权利时代。