地理区域高等教育财政支出的影响因素

2017-03-25刘晓凤

刘晓凤

摘 要地理区域高等教育财政支出影响因素众多,有经济发展水平、政治、高等教育财政体制、区域财力、区域高等教育基础和国家高等教育财政支出布局等因素,这些因素相互关联,且与我国胡焕庸线相耦合,皆存在东强西弱或东多西少的状况,要想突破胡焕庸线,就需要从这些因素着手,推动地理区域高等教育财政支出的完善,达成胡焕庸线的适度修正。

关键词胡焕庸线;高等教育财政体制;财政分配碎片化;优势互补

[中图分类号]F812.45 [文献标识码]A [文章编号]1673-0461(2017)02-0078-08

中国东南部地域狭窄人口众多、西北部地域宽广人口稀薄。胡焕庸提出了瑷珲(黑河)—腾冲线,又称胡焕庸线,从黑龙江瑷珲到云南腾冲的直线两侧,东南面积占比36%,人口占比96%,西北面积占比64%,人口占比4%,东南与西北的平均人口密度比乃42.6∶1。1982年全国第三次人口普查显示,我国东南地区面积占比42.9%,人口占比94.4%,西北地区面积占比57.1%,人口占比5.6%。1990年全国第四次人口普查显示,东南与西北地区人口占比分别为94.2%和5.8%。2000 年全国第五次人口普查显示,东南地区面积占比43.8%,人口占比94.1%,西北地区面积占比56.2%,人口占比5.9%。2010年全国第六次人口普查反映,东南地区人口占比93.9%,西北地区人口占比6.1%。自从胡焕庸线提出以来,中国人口空间布局没有大变动,只是东多西少的空间布局更为凸显,且伴随额人口空间布局的差异,高等教育财政支出的影响因素也存在着东强西弱的空间布局。

这里主要探讨高等教育财政支出影响因素地理区域经济水平、政治、高等教育财政体制、地理区域财力、地理区域高等教育基础和国家高等教育支出地理区域布局等及影响因素间的关联性,兼从影响因素着手对胡焕庸线加以修正。

一、地理区域高等教育财政支出的影响因素

(一)地理区域经济发展水平

地理区域经济发展水平乃教育支出的基石,区域高等教育要进步,教育支出乃最最基础的物质基石与要件,教育支出取决于地理区域经济基础和经济发展水准。若无充足的教育支出,高等教育要想取得长足进步只能是镜中月水中花。首先会扰动高等教育规模与发展速率。国民经济底子薄,经济发展水准低下,可支出于高等教育的资源也多不起来,高等教育规模难以扩张,发展速率也提不上去。世界各地的高等教育支出差距显著,发达地区和不发达地区间高等教育的入学率可能有几十倍的差距。因此,一个地区高等教育的发展规模与发展速率主要取决于地区经济发展水准,取决于能够用于高等教育的支出规模。同时,地理区域经济发展水平还影响着高等教育的培养目标、培养内容与培养手段。高等教育为国民经济社会发展培育人才,高等教育的培养目标、培养内容与培养手段皆需要服从服务于社会实际需要。当前社会正处于社会主义市场经济发展的初级阶段,要求高等教育培育的人才中,要有可参与新兴产业市场的高端人才,也要有可以参与一般生产部门及农村生产的专门人才。高等教育的培育目标、培育內容、培育手段皆需符合地方国民经济社会发展的实际需要。

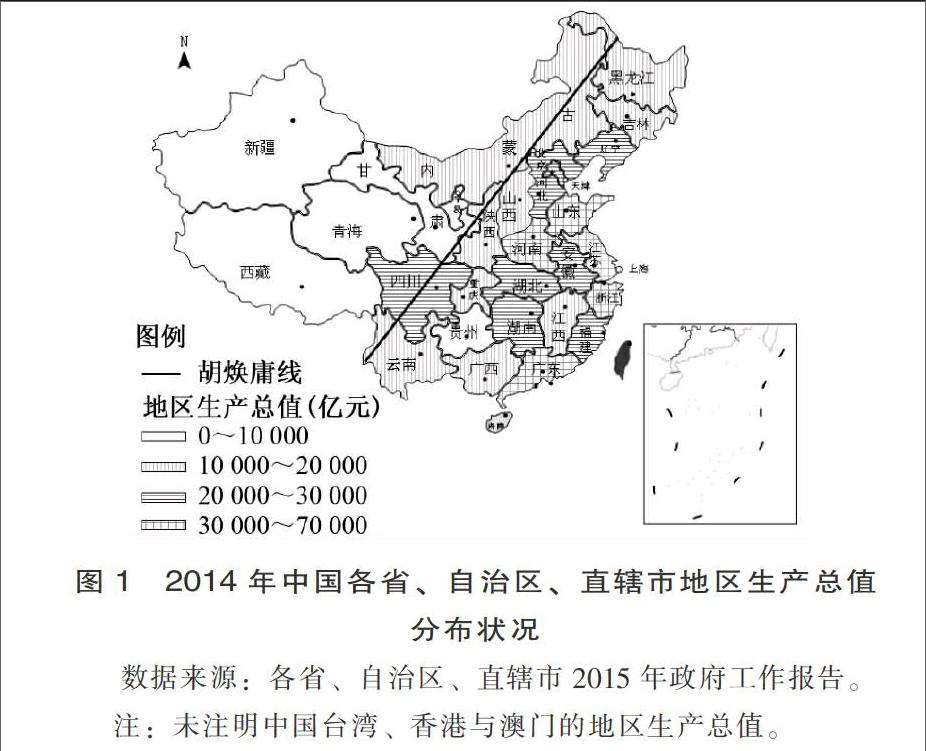

从图1中可以看到,作为反映各地理区域经济发展水平的地区生产总值,我国各省、自治区、直辖市地区生产总值与胡焕庸线存在耦合,存在东强西弱局面,进而对高等教育财政支出发生相应作用。

(二)政治因素

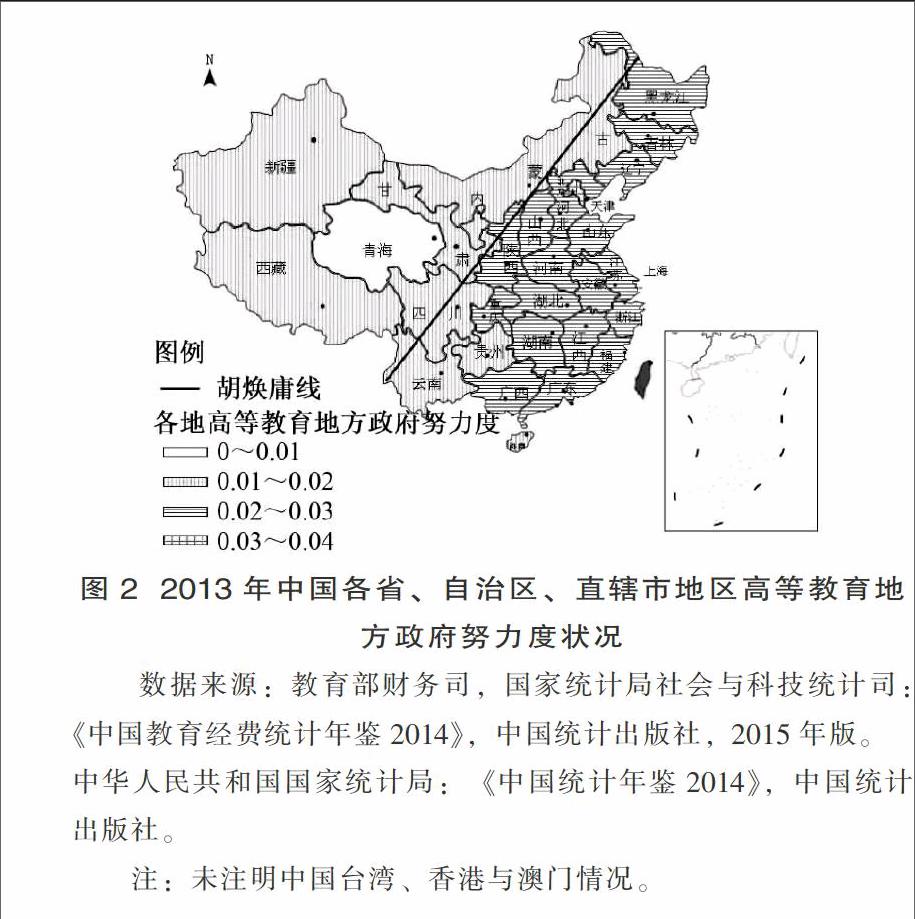

政治对高等教育财政支出的影响是肯定存在的,但政治对各个区域高等教育财政支出的影响程度各有不同,政治对区域高等教育财政支出的影响造成高等教育财政支出的区域变动。政治对地理区域高等教育财政支出影响主要表现在地区政治地位的不同,教育政策及实施在地理区域上的不同。中国历史上高等教育财政支出重点区域的形成,不是基于该区域原有的高等教育发展水平,而是基于该区域在国家政治活动中重要性的提升。从历史上看,国民政府时抗日战争期间高校西迁、战后回迁,建国初期1950~1956年的高等教育政治改造,院系调整,使高校彻底成为政府的附属,实行高等教育的计划经济体制。1958~1960年的高等教育大跃进,3年新建1 000所高校,差不多每天新建1所高校,还有省号召一地一县一高校。1966~1975年“文化大革命”引发高等教育基础设施建设停滞不前,软硬件受损严重。1993年《中国教育改革和发展纲要》、1994年《国务院关于<中国教育改革和发展纲要>的实施意见》要求,高等教育逐步施行中央与省、自治区、直辖市两级管理,以省级政府为主的管理体制,省级高等教育管理权限与职责加大,还要求高等教育改革从政治主导转至经济主导。1998年,国务院要求教育部之外的其它28个部委逐渐不再承担办学职责,施行高等教育发展以区域为中心,服务区域经济。1999年《中共中央国务院关于深化教育改革、全面推进素质教育的决定》提出高等教育扩张发展,1999~2005年高等教育产业化,1995年至今的重点高校发展政策。这些政治变动都影响着地理区域高等教育财政支出。而且政策的制定者与执行者对地理区域高等教育财政支出的认知水平,皆会直接影响高等教育财政支出政策的执行效果。这里用地方政府努力度来测度政治对高等教育财政支出的影响,地方政府努力度=地方普通高校预算内教育经费/地方财政支出。

从图2中,可以看到胡焕庸线左侧的地区地方政府在高等教育财政支出上的努力程度要低于胡焕庸线右侧的区域。

(三)高等教育财政体制

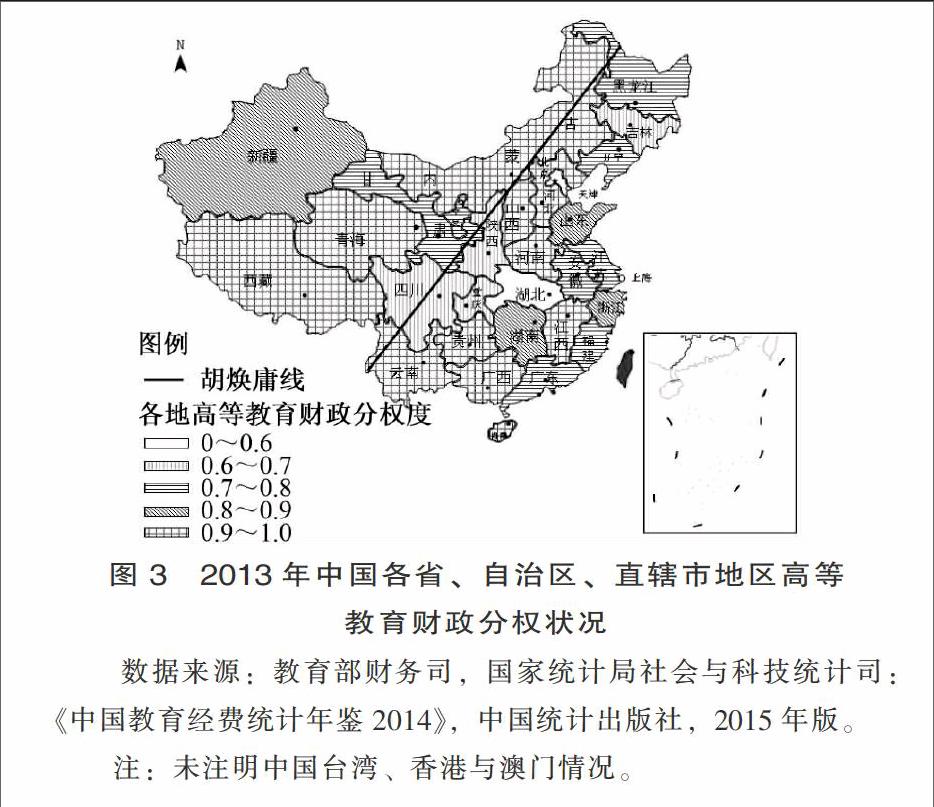

随着中国社会主义市场经济体制的发展,1998年开始打造公共财政体制。政府安排财政收支以满足公共需求为己任,高等教育一方面具有外部正效应,社会可从高等教育中受益,另一方面个人也从高等教育中直接受益,根据成本收益对称原则,高等教育财政应采取政府财政、社会、私人共同负担的方式。我国形成了中央和地方共同分担、地方财政为主的高等教育财政制度。同时,中央政府不断调整中央和地方政府间的高等教育事权与支出责任,高等教育的事权与支出责任逐步下调,而财权财力逐步上划。地方政府需负责管控的高校事权大于所能支配的财权财力,由于法律未明确规定中央与地方政府在高等教育上的权力与职责,造成欠发达地区的高等教育财政支出过少,高等教育发展缓慢,且地方政府对高等教育负担的支出份额较高,难以显现出中央对高等教育的宏观调控职能。这里从财政支出方面测算财政体制的分权度,借用Iwan Barankay与Ben Lockwood(2007)的模型来构造高等教育财政分权度EDUDECit=PROEXPit/(CENEXPit+PROEXPit),其中, PROEXPit代表第i个省份第t年省本级财政性高等教育经费支出总额,CENEXPit代表第i个省份第t年中央负担的财政性高等教育经费。高等教育财政分权度越高,地方政府越是不情愿增加高等教育财政支出。如图3所示。

(四)地理区域财力

我国经济发展呈现出胡焕庸线两侧的“东强西弱”格局,财政自给率也是如此,中央和地方高等教育财政支出作为中央和地方财政支出的组成部分。如果不能理顺中央和地方财政分配关系,财力配置制度不够健全,税收分配不够合理,整合政府间财力分配的法律不完善,会造成地区间财力的显著不均衡,造成高等教育的财政保障存在地区间的失衡,财力强的地区能够为高等教育提供强劲的经济资源支持,财力弱的地区只能为高等教育提供微薄的经济资源支持维持较低的支出水平,政府间不合理的财力分配使政府对高等教育的财政保障能力呈现两极分化。如图4所示。

(五)地理区域高等教育基础

当前我国各省份高等教育皆步入大众化阶段,各省区市高等教育发展迅速,但各地高等教育基础仍然存在失衡现象。教育规模上,高校规模尤其是高校数量上,东部地区远超中部与西部地区,在区域之内,高校规模也存在较大不均衡,譬如处于胡焕庸线东侧的海南省,高等教育基础在胡焕庸线东侧处于后列,毛入学率、高校规模、基础设施、师资力量等皆位列东部地区的末尾,区域内差距显著。各省之内,高校过于聚集于4个直辖市与省会城市,京津沪三市高等教育毛入学率远远高于其它各省区市,重庆高等教育毛入学率在西部各省区中名列前茅。各级政府在安排高等教育财政支出时,主要依照学生人数安排,东部地区、直辖市、省会城市高校多,学生规模大,得到的财政支出也多,西部地区、非直辖市、非省会城市高校少,学生规模小,得到的财政支出也少,从而造成高等教育财政支出在各区域、省域配置的非均衡。如图5所示。

(六)国家高等教育财政支出地理区域布局

“211工程”是我国自1995年开始实施的,在21世纪之交重点打造约100所的高校与一批重点学科的建设项目,截止2014年,已有112所高校列入“211工程”建设之列。东部地区有63所“211工程”高校,中部地区有17所“211工程”高校,西部地区有23所“211工程”高校,东北地区有11所“211工程”高校。如图6所示。

“985工程”是我国从1998年着手推动的面向21世纪教育振兴行动计划中,重点发展清华大学、北京大学等39所高校,力争打造国际高水平大学与一流高校。东部地区有22所“985工程”高校,中部地区有6所“985工程”高校,西部地区有7所“985工程”高校,东北地区有4所“985工程”高校。

国家重点学科乃依照国家发展战略和重大需求,择优选择重点打造的培育创新人才、实施科学研究的重要基地。2006年依照《教育部关于加强国家重点学科建设的意见》,以“服务国家目标,提升建设成效,健全制度机制,打造一流学科”为指引,评选出286个一级学科,677个二级学科,217个国家重点(培育)学科。东部地区有188个一级学科,中部地区41个一级学科,西部地区有31个一级学科,东北地区有26个一级学科。

國家重点实验室主要依托中国科学研究院各研究所、各高校。至2014年,高校参与打造的国家重点实验室共有196所。东部地区有110所高校参与打造的国家重点实验室,中部地区有31所国家重点实验室,西部地区有36所国家重点实验室,东北地区有19所国家重点实验室。

教育部人文社科重点研究基地共有151个,东部地区有103个,中部地区有19个,西部地区有16个,东北地区有13个。

在高等教育财政支出分配中,虽然中央政府安排的资金占比有所下滑,但所提供的高等教育财政支出向“211工程”、“985工程”、国家重点学科、国家重点实验室、教育部人文社科重点研究基地倾斜,而“211工程”、“985工程”、国家重点实验室、教育部人文社科重点研究基地东部地区最多,相应得到的支出也就多,西部地区少,得到的支出也就少。中央在高等教育财政支出地区配置上存在显著差异,造成优质高等教育资源向胡焕庸线东侧聚集,尤其是向北京聚集,引发区域间的资源配置严重失衡。

二、各影响因素间的关联性

(一)地理区域经济发展水平与财力

地理区域经济发展水平从根本上扰动着地方财政收入规模,国内生产总值(GDP)作为地方财政收入的主要源泉与物质基石,直接影响着地方财政收入大小。地方财政收入和地方社会经济发展水准紧密相关,经济越发达的地方,财政收入就越高。区域间的经济差距乃地方间财政能力差距存在的重要缘由,财政收入与经济发展水平乃交互作用,财政收入的增长有赖于经济发展水平的提高,财政收入在参与国民收入分配与再分配的进程,经由解决市场失败,把财政资源配置到高等教育活动中,培养人力资本,促进科技创新,进而推动经济发展水平的提升。

(二)政治因素与高等教育财政体制

化整为零的政治权威下高等教育财政分配的碎片化。政府部门在分配高等教育资金时,难以达成共识,造成各级政府间、政府内部呈现各自为政、利益割据、业务分割的局面。在化整为零的政治权威下,高等教育财政分配碎片化主要表现为部门主义,处置部门内部事务的部门本位主义。对高等教育财政分配的认知视域狭隘,囿于本部门视角,欠缺全局观念;高等教育财政决策及措施囿于本部门内,自成一体,无视各部门高等教育财政决策的相关性,欠缺整体观念:发生利益矛盾之时,视部门利益高于公共利益。在应对部门间高等教育财政资源配置时存在栅栏效应,在以利益为链接纽带、相互割裂、互相独立的关系中,各政府部门基于各自利益,或主动联合,或发生摩擦,在组织结构上出现栅栏效应,远观为一体,近观却各是各的、相互独立的组织构成。此部门主义行为,造成各政府部门一切高等教育财政配置行动从本部门视角着眼,依据各自的游戏规则来处置高等教育财政配置问题,置高等教育财政分配中的事权与支出责任的统一于不顾。高等教育财政资源配置中的政策决策过程对于高校事权有着明晰的规定,而预算过程对于政府部门的支出责任则是模糊的要求,不给高等教育资金多少、来源如何,高校一定要依照政府部门的政策要求行事,政府部门在安排高等教育政策时无视预算约束的利益表达,高等教育预算过程不管政策的资金分配方式,政策过程和预算过程分离,最终于高校执行政策时爆发,政府部门采用此种刚柔并济的资源配置方式,其意图乃经由模糊高等教育预算分配依据和高等教育预算资金用途的手段,来应对政府政策对高校事权的经费需要,规避政策过程和预算过程的不统一,事实上是模糊性分配高等教育资金来应对各政府部门的高等教育政策要求,把事权与支出责任的不统一下移至高校。

(三)地理区域高等教育基础与国家高等教育财政支出地理区域布局

地处国家政治、经济、文化、交通等中心区域的高等教育,在信息的收集与获得上,在新观念、新思想的传播与接受上,在跨境学术合作和交流上,在节约办学成本和提升办学效益上,天时地利皆占优。这些地区的高等教育基础好,发展快。地处偏狭的地区的高等教育,交通不顺畅,信息不灵通,办学成本高,高等教育基础差,发展慢。1949年后,我国设置了7个政治文化中心,西安、北京、沈阳、上海、广州、武汉与成都,分别位于西北区、华北区、东北区、华東区、华南区、华中区与西南区,作为政治文化中心,这7个城市设置的高校数量也多,为其高等教育发展打下夯实的基础。因此高等学校在这7个城市和省份设立的也比较多。我国“211工程”、“985工程”实施时,选择候选高校时采用竞争方式,高校要进入“211工程”、“985工程”,需要在院士数量、教授数量、专业数量、学生数量、投入数量、博士点、固定资产等方面达标,入选高校所在地方政府要给予配套资金,高等教育基础好的地方,入选“211工程”、“985工程”的高校多,国家重点实验室、教育部人文社科重点研究基地的选择也是如此,越是基础好,入选的国家重点实验室、教育部人文社科重点研究基地也就越多,从中央、地方得到资金支持也就越多。

总体看来,区域经济发展水平与财力、政治因素与高等教育财政体制、区域高等教育基础与高等教育财政支出区域布局,彼此相关,要想对从地理区域高等教育财政支出上对胡焕庸线加以修正,就需要从这些方面着手改进。

三、胡焕庸线的修正

(一)提升区域经济发展水平

市场经济在发挥作用时,不可避免的会产生市场失灵,无力扭转地理区域间经济发展的失衡,要想矫正市场失灵职能依靠政府干预,构建地理区域间公平竞争的宏观调节制度,取缔引发地理区域市场分割的地方性法律法规,搭建资源的地方所有权机制,确保人力、物力、资本在区域间的正常流动,增强对胡焕庸线西侧欠发达地区基础设施投资,打造良好的投资氛围,施行专门面向欠发达地区的开发政策,设置专门的区域开发政策执行部门,培育推动经济发展的微观经济体,构建良好运作的机制。建设推动地理区域均衡发展的宏观调节制度,经由公平竞争,结果不见得符合社会公平要旨,需要在公平竞争基础之上,经采用宏观调节制度对各地理区域的收入施行调整,可实施有地理区域差别的政府采购制度,增强对欠发达地区的中央转移支付力度,采用有差别的地理区域倾斜税收法律制度,实施定向的金融政策,建立面向欠发达地区的专门金融机构,以推动欠发达地区的经济发展。

(二)制度规范政治因素

地理区域高等教育财政支出作为政府财政支出的核心构成内容之一,要防范各级政府的部门主义行为及衍生而来的政府间权责的错位、越位、缺位及推卸。在中央层面上,要改变行政委托式的高等教育分权,加强对地方政府的激励与监督,减小对行政监督的仰仗,发挥财政的监督职能,把高等教育发展归入地方政府绩效考核之中,改革唯经济绩效的考核制度,全面可考核高等教育发展状况,构建宏观省际制衡和协整机制,提升高等教育欠发达地区的高等教育竞争力,协调地区间的利益摩擦与冲突,实施利益补偿机制。在地方层面上,改革地方政府内部治理架构,明确教育行政管理部门的相对独立性,施行教育预算单列,提高教育行政管理部门的专业化水准,明确教育行政负责人的任职资质,构建高等教育政策决策者的学习网络;改革地方政府职能,赋予高校更多自主权,从直接控制演变为间接调控。 在社会层面上,引入社会力量,约束地方政府权力与活动,创建呼吁机制,把社会民众意见纳入地方政府绩效考核之中,发展中介组织,在地方政府内设置代言人,发展民办高等教育,形成公私高等教育良性竞争格局。

(三)健全高等教育财政体制

高等教育财政体制中关键的是中央与地方政府在支出责任的划分上,依照财政分权要求,中央政府负责的事权乃全国性事务,地方政府负责的事权乃地方性事务,高等教育从受益范围来看,地方会从中受益,但由于高等教育培养的人才的流动性,会出现受益的外溢性,那么地方政府在负担财政支出责任时,还需要中央政府负担相应支出责任,仅仅按照高校行政隶属关系划分中央与地方政府高等教育财政支出责任是不符合受益原则的,需依照高等教育具体受益范围划分中央与地方政府的支出责任,才可解决高等教育受益的外溢性与地理区域间财政能力差距,使得中央与地方政府在高等教育财政支出责任与事权相应衬,达成高等教育公平与包容性发展。具体而言,高校日常经费需求由地方财政供给,经中央政府的财政转移支付对发达地区与欠发达地区的高等教育财政支出差距予以补差,中央政府要在配置高等教育经费时适当向胡焕庸线西侧欠发达地区倾斜,才能更好的实现支出责任与事权的统一,达成我国高等教育的包容性发展。同时,中央政府还需负担贫困大学生资助经费,在财政预算中单独列出大学生奖贷助学金项目,从而对弱势群体施行有效补偿,切实保障高等教育财政支出所需资金。

(四)增强区域财力

我国正在进行营业税改增值税的改革,触动了地方政府的利益,同时通过营改增后收入依然划归地方政府的临时方案确保地方政府既有利益,这等同于调整中央和地方政府的增值税收入分成比例。但这只是临时方案,要想稳定这种利益分配,确保地方政府财力的稳定性,就要对中央地方间增值税收入的分成比例做出明确规定,同时要改进转移支付方式,要逐步取缔税收返还,把中央新增的增值税收入用于财力性转移支付,推动地理区域财力的均等化。发展新的地方主体税种,打造房产税为主的地方税体系,以增强地理区域财力。

(五)夯实各区域高等教育基础

各区域高等教育基础呈现非均衡发展状况,胡焕庸线东侧高等教育基础相对雄厚,西侧相对薄弱。但若一味的强调均衡,欠缺现实,也无助于世界一流高校的培育,无助于我国高等教育整体竞争力的提升,造成地理区域高等教育长期沦陷于低水平发展的状态。从高等教育发展战略上看,需要优先发展地理区域高等教育发展极,关注培养新的发展极,基于这些发展极,带动高等教育基础薄弱的胡焕庸线西侧欠发达地区的高等教育发展,达成地理区域非均衡—协调发展,提升我国高等教育竞争力。

具體实践中,要加强地理区域高等教育发展极优质资源建设,发挥发展极的聚集效应,不仅要有资金的直接支持,还要实施有利于发展极优质高等教育资源集聚的政策,推动发展极高等教育优质资源的共享,诸如教师、科研设施、图书报刊资料与电子信息数据等,经由资源共享,对发展极内的优质资源进行充分挖掘利用,增强区域高等教育实力。在新的发展极培育上,新的发展极的高等教育资源需同原有优质高等教育资源具有共生性与关联性,需构建于高等教育有一定基础的地理区域,或构建于原高等教育发展极可直接有效辐射的地理区域,或可和国家高等教育发展战略链接,同“985工程”、“211工程”重点建设高校毗邻,或在这类重点高校的直接辐射范围内,在这样的地理区域打造高等教育新的发展极,基础不错,成本不高,发展起来速度也较快。对于欠发达地区的薄弱高等教育,加强支持力度,减小高等教育的地理区域差别。《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010~2020年)》要求优化高等教育区域布局架构,施行中西部高等教育振兴规划,新增的招生计划主要面向欠发达地区,东部高校在欠发达地区招生规模要增加,增强东部高校对西部高校对口支持水平。建构地理区域高等教育发展极辐射、拉动欠发达地区高等教育发展的援助体系,规范对欠发达地区高等教育发展的政策引导、财政支出机制、进入机制等,切切实实推动欠发达地区高等教育的发展。增强对欠发达地区高等教育的支持力度,引导高等教育发达地区对欠发达地区的扶助。切实执行对欠发达地区高等教育发展的地理区域倾斜政策,尽可能利用高等教育发展极优质高等教育资源并学习发展极先进经验,采用合作办学、人才交流、学术合作手段,建设欠发达地区高等教育的创新区域与发展区域,推动欠发达地区高等教育发展。实施高等教育资源共建共享发展方案,在高等教育聚集区,“课程互选、学分互认”的高等教育资源共享模式己在应用,对于地理位置偏远的欠发达地区,高等教育资源共享主要经由网络途径,我国已经构建了中国教育与科研计算机网(China Education and Research Network, CERNET)、中国高校数字化图书馆(China Academic Digital Associative Library,CADAL),经由电子信息技术实现了高校图书、信息资源的全国共享,正在推进课程、科研资源共享。高等教育资源共建共享可破除地理区域的障碍,缩小发达地区高等教育发展极和欠发达地区在教学、科研发展中的差距。施行地理区域优势互补的高等教育发展战略,缩小地区间高等教育发展距离。高等教育发展极地区有着丰富的人力资本、教育资源、一流的学科体系,欠发达地区对高等教育发展有着迫切需求,发展潜力巨大,经由承东启西、优势互补、联动发展乃高等教育发展极发挥辐射效应,推动欠发达地区高等教育发展的有效路径,协调区域高等教育发展,增强我国高等教育整体实力。

(六)合理高等教育财政支出区域布局

高等教育财政支出应探索构建部省联动机制。我国目前高等教育财政支出依然是省级政府为主,中央财政支出主要面向部属院校。在高等教育财政支出配置时,可规定中央财政安排高等教育支出之时,高校所在省市财政提供一定份额的配套支出;还要增强中央对地方院校的财政帮扶力度,经由省部联动机制提高地方高校的运作经费,加快地方高校的发展速度,缩小部属高校和地方高校的办学差异。中央财政要向财政实力不强的中西部省份倾斜,中西部地区的高等教育财政支出水平弱于东部沿海地区,但西部地区的生均高等教育财政支出大于中部地区。对中西部地区高等教育财政支出政策要有所区别,中部地区要提升生均高等教育经费拨款额度,以增加财政支出规模,而西部地区要经由扩大招生规模,以提高财政支出规模。

随着区域经济水平的均衡发展,政治因素的调整,地方财力的增长,高等教育财政管理体制的完善,各区域高等教育基础的夯实,高等教育财政支出地理区域的合理化布局,推动经济发展方式转变,实现天时地利人和,社会成员的自发性迁移,加上政府的适当引导、合理部署,扶助欠发达地区增强综合竞争实力,使得社会成员自觉自愿的向欠发达地区流动,人口分布也会逐步的均衡于胡焕庸线的两侧,实现高等教育财政支出完善的同时,也修正着胡焕庸线两侧的人口分布。

[参考文献]

[1] Christopher Freeman. The Economics of Industrial Innovation [M].London: Routledge,1997:124-129.

[2] Gary Becker. Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis,with Special Reference to Education [M]. Chicago: University of Chicago Press,1964:154-169.

[3] Robert Merton. The Thomas Theorem and the Matthew Effect [J].Social Forces,1995,8(2):379-424.

[4] William Stine. Is Local Government Revenue Response to Federal Aid Symmetrical? Evidence from Pennsylvania County Governments in a New Era of Retrenchment [J]. National Tax Journal,1994,9(4):799-816.

[5] Shama Gamkhar ,Wallace Oates. Asymmetries in the Response to Increases and Decreases in Intergovernmental Grants: Some Empirical Findings [J]. National Tax Journal,1996,11(4):501-512.