高校科技期刊的发展路径思考

——基于5届高校精品科技期刊的统计分析

2017-03-23刘小燕

■刘小燕

1) 西安财经学院新闻传播系,陕西省西安市雁塔区翠华路44号 7100612) 西北大学科学史高等研究院,陕西省西安市长安区学府大街1号 710127

高校科技期刊数量占我国科技期刊总数的1/3,但期刊影响力与国际科技期刊相比,仍有一定差距。为了扭转高校科技期刊散、弱、小的现状,进一步提升期刊的竞争力,各高校纷纷努力探索新的发展模式。与此同时,提升高校科技期刊学术影响力也受到国家层面的关注与重视。2006年教育部科学技术司开展了“首届中国高校精品·优秀·特色科技期刊”活动,旨在提高期刊的出版质量,维护高校科技期刊的学术声誉。该项评比活动至今已连续举办了5届(每2年1届),第1届(2006年)、第2届(2008年)、第3届(2010年)、第4届(2012年)、第5届(2014年)分别评选出精品科技期刊52、76、70、60、49种。这在肯定成绩、鼓励先进、交流期刊发展经验、明确发展方向,以及引导高校科技期刊良性发展的道路上发挥了积极作用。对于高校科技期刊的发展,一些学者从不同角度作了研究,姚远等[1]从高校科技期刊60年的历史变迁角度切入,肯定了其历史功能,并提出了信息化建设的发展方向;黄严严[2]、接雅俐[3]从高校科技期刊的发展现状和困境着手,提出了树立品牌意识、创新理念、优化出版流程等解决措施;史小丽[4]、陈玲等[5]分别从高校精品科技期刊的视角分析,提出了专业化、特色化、数字化转型、团队协作等措施。本文在前期成果的基础上,梳理统计了5届高校精品科技期刊,发现第5届获奖的期刊与前4届相比,某些因素发生了不同程度的变化,因而对其进行了具体考察,认为这些变化或将是未来高校科技期刊的发展方向,并以此为着眼点提出了具体的发展路径。

1 5届高校精品科技期刊的统计

1.1 地域分布

统计了5届高校精品科技期刊的地域分布情况,发现其分布在19个省市地区。5届高校精品科技期刊累计共评选出307种,涉及100种期刊,北京位居榜首,累计58种;其次为上海、湖北、江苏、吉林、陕西、广东6省市(见图1)。上述省市获奖期刊比例占65.8%,具有绝对优势。从地域分布状况可以看出:(1)高校精品科技期刊多分布于经济、科技、文化、教育较发达的地区,主要集中于以京津为主的华北地区、东部沿海地区,以及中、西部文化科技较发达的几个省市,而广西、青海、西藏、新疆、内蒙古等多数西部欠发达省或自治区均无期刊获奖;这说明科技期刊的繁荣发展与区域的经济、教育、科技、文化发展水平是密切相关的,多种要素的耦合为科技期刊的高品质发展提供了先决条件;(2)多数高校精品科技期刊主要集中在省会城市以及经济、交通较发达的城市(如厦门、青岛、大连),充分显示了中心城市对科技期刊的推动与导向作用;(3)高校精品科技期刊的分布与高校数量、高等教育发展情况相对应,北京、上海、江苏、湖北、陕西是五大高等教育基地,这些省市高校数量众多,而且聚集了“211”“985”等重点院校,这为高校精品科技期刊提供了雄厚的科研实力与稿源支撑。可见,高校精品科技期刊与高校的教学与科研水平紧密相关,正是这些地缘优势与高校的强劲发展势态决定了高校精品科技期刊高规格的办刊水准。

图1 高校精品科技期刊区域分布情况

1.2 学科分布

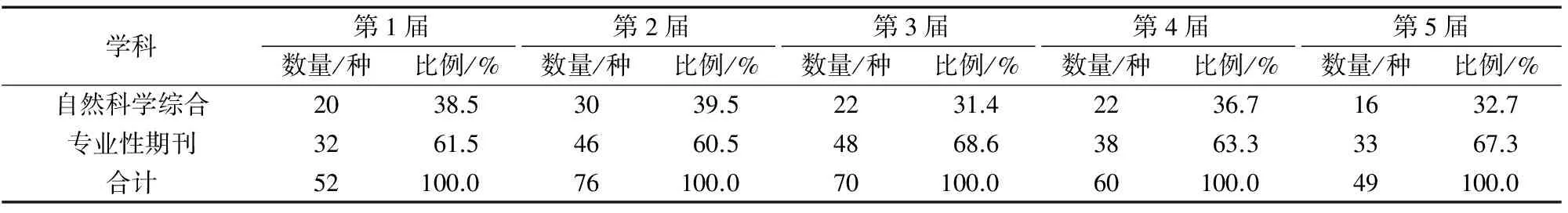

统计5届高校精品科技期刊的学科分布情况发现,自然科学综合类累计达110种,占35.8%,而且在每届评选的精品期刊中,自然科学类所占比例均达到30%以上。自然科学类期刊多数为高校学报,高校学报占据了高校科技期刊的主体。从5届高校精品期刊分布情况(见表1)看,综合性期刊与专业性期刊比例在平稳发展的基础上开始略有变化,综合性学报所占比例有所下降,从最高值39.5%降至32.7%,与此同时,专业性期刊的比例有所上升。这主要是由于一些高校学报正在由综合性期刊向专业化期刊转型,如原《中国地质大学学报》更名为《地球科学》,原《北京科技大学学报》(英文版)更名为《矿物冶金与材料学报》(英文版)。也有高校创办了新的专业性期刊,如吉林大学、南开大学主办的《高等学校化学学报》,东北大学主办的《控制与决策》。该结果反映出科技期刊专业化的趋势应该会继续维持并有所发展。

表1 高校精品科技期刊学科分布情况

1.3 主办高校层次

从高校精品科技期刊的主办单位层次看,高校精品科技期刊中,“985”“211”高校所办期刊占80%以上,在第4届、第5届评比中,保持不断增长的趋势,尤其在第5届评比活动中,已经达到98%,如图2所示。普通高校在前4届的高校精品科技期刊中占11%左右,而在第5届的评比中,比例下降到2%,只有《南方医科大学学报》这1种期刊荣获高校精品科技期刊。这表明“985”“211”高校所办的科技期刊在学术水准、编辑出版质量及学术影响力等方面都彰显出长足的优势,这在很大程度上也是缘于学科优势与雄厚的科研实力。可见,期刊的水平与学校的实力呈较大的相关性。尤其近年来面对愈演愈烈的国内外学术期刊的竞争环境,“985”“211”院校期刊的应对调适也显得较为及时。因此,必须先推出一批真正具有核心竞争力的精品期刊作为行业的向导,参与到国际学术期刊的竞争中,以此为典范引领国内高校科技期刊群的发展方向。

图2 高校精品科技期刊主办高校层次变化情况

1.4 刊期分布

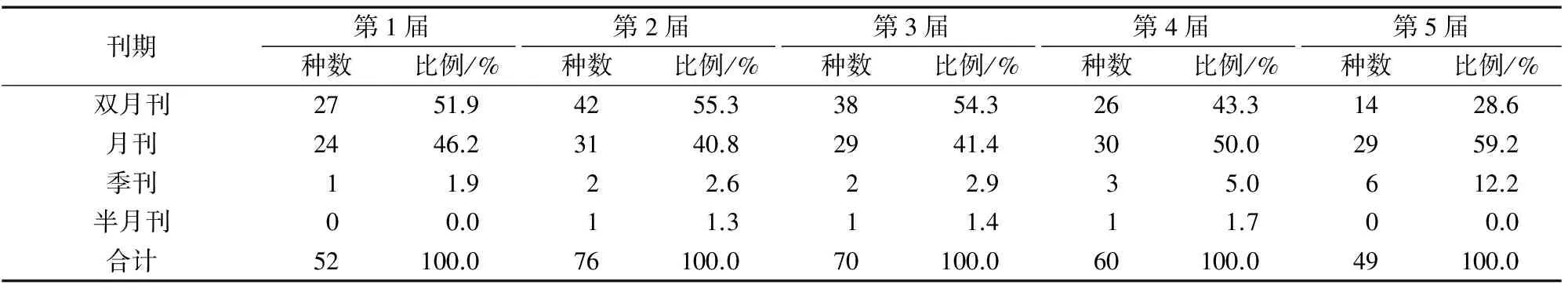

由表2可知,高校精品科技期刊中,双月刊和月刊所占比例较大,在前3届精品期刊中,双月刊的比例均占到50%以上,月刊占到40%以上,而在第4届、第5届中,比例发生了明显的变化,双月刊数量开始呈下降趋势,到第5届时由最高时的42种降至14种,所占比例由最高时的55.3%降到28.6%,下降了将近一半,呈急速锐减的趋势。月刊所占比例由前3届的40%左右上升到第5届的59.2%。季刊的数量和比例呈现缓慢增长趋势,由第1届时的1.9%增加到第5届时的12.2%,这6种期刊为《东北师大学报》《仿生工程学报》(英文版)《石油科学》(英文版)《国际口腔科学杂志》(英文版)《林业研究》(英文版)《高校地质学报》,可见季刊主要多为英文刊,这与稿源及办刊难度有重要的关系。半月刊只有1种为《第三军医大学学报》。此数据表明,科技期刊的出版周期逐渐缩短,以月刊为最佳刊期,这是世界范围内科技期刊的一种发展趋势。SCImago Journal Rank(SJR)位于前50名的期刊中,出版周期为月刊的有19种,且其SJR平均值也较高,期刊之间的质量与水平相差不大,表明月刊是一种较为合适的出版周期[6]。随着科技更新速度日益加快,更多学者希望能将科研成果及时发表,这也就促使科技期刊通过加快出版频次来吸引更多的作者及优质稿源。也有学者研究认为,出版周期较短的期刊在一定程度上易获得较高的被引用次数[7]。近年来,多数高校科技期刊纷纷由双月刊变为月刊,也充分印证了这一发展趋势。因此,在既能保证期刊及时性又能兼顾期刊质量的情况下,月刊应该是一种较为合理且符合未来发展趋势的出版周期。

表2 高校精品科技期刊刊期分布情况

1.5 语种分布

统计高校科技期刊语种的分布情况,发现中文期刊的比例由第1届时的90.4%逐渐降到第5届时的75.5%,而英文期刊的比例在不断增长,由第1届时的9.6%增长到第5届的24.5%,如图3所示。这种变化表明,我国高校作为科技期刊的三大办刊主体之一,在办好中文刊物的同时,逐渐意识到科技期刊走向国际化的重要性。21世纪以来,这种趋势更为明显,英文刊物逐渐增多。尤其是2013年启动的“中国科技期刊国际影响力提升计划”更是从国家层面介入了对科技期刊的资助与支持,充分说明了将中国科技期刊推向国际的紧迫性与必要性。因此,在2014年第5届高校精品期刊评选中,英文刊物数量增加到12种,显示出高校精品科技期刊评选的原则与规则也在与时俱进,而且这些刊物均被SCI收录。这一结果正契合了新时期我国高校科技期刊走向国际化、提升国际影响力与竞争力、赢得国际科学话语权的学术愿景,也充分证实了在科技文化全球化的今天,必须积极参与到全球化的学术交流中才能不断拓宽学术视野,促进自身科技水平的提升。

图3 高校精品科技期刊语种变化情况

2 高校精品科技期刊的趋势分析

统计5届高校精品科技期刊,发现高校精品科技期刊在连续5届的评选中,基本保持稳步发展,而在平稳发展的过程中也呈现出一些微变化。分析其结果,发现明显的共性特征体现在期刊的地域分布上,高校精品科技期刊主要分布于经济、科技、教育、文化较发达的城市与地区,并且以省会城市和经济、交通较为便利的城市为中心点,这些城市的地缘优势与区域优势决定了高等教育的发展水平和科技期刊的办刊水准,这也是期刊格局构成的基本规律与原则。从整体数据趋势来看,第5届高校精品期刊在学科分布、主办单位层次、刊期、语种等方面都有不同程度的变化。学科分布方面,自然科学综合类期刊在整体稳定的基础上比例有所下降,专业性期刊有一定幅度增加,这种趋势在一定程度上亦代表了期刊发展的方向。从主办单位层次来看,第5届精品期刊中“985”“211”院校所办期刊比例从以往最低值84%跃升至98%,普通高校仅有1种期刊入选。这意味着高校的科技期刊水平与其所属院校的办学实力基本保持一致。从刊期分布情况看,第5届高校精品期刊中,双月刊所占比例骤降,退出了原有的主导趋势,而以月刊取而代之,这种明显的变化反映出科技期刊时效性的要求。在期刊语种方面,英文期刊从第1届时的9.6%上升至第5届24.5%,英文刊物的数量与比例都有较大幅度的增长,这说明在国际化程度日益增强的背景下,科技文化的国际交流也日益频繁,高等教育的学术交流极大地推动了高校科技期刊的国际化进程。

从第5届高校精品科技期刊所显现的这些变化中,可以反映出目前高校科技期刊的发展趋势。

2.1 专业化发展趋势明晰

综合性期刊是极具中国特色的一种期刊模式,也是中国高校的一种特殊产物。以高校学报为典型的这一期刊群体曾在科学技术的传播与积淀中发挥了不可磨灭的作用与贡献,作为科学切磋交流的学术阵地而存在,更培养了一批杰出的科学大师与科学人才。而在现今高校扩张的推动下,高校学报的功能被局限于展示本校科技水平的窗口。随着高校数量与规模的扩大,高校学报数量也相应地增长,成为高校的一个组成部分。高校学报一方面作为高校的窗口,一方面又受科技出版规律的制约,囿于经费、人力等因素的限制,发展步伐较缓,同质化现象严重,因而一度被诟病为“学术垃圾场”。在这样的学术境遇与SCI学术评价体系主导的框架中,高校综合性科技期刊的被引率、下载率、影响力与其他专业性期刊无力抗衡。因此,多数高校科技期刊在时代主流的引导下探索其特色化发展路径。高校精品科技期刊遴选结果也在一定程度上反映出专业化的办刊趋势。

2.2 时效性意识增强

近年来科技的日新月异带来传播方式的巨大变革。数字技术、互联网迅速进入人们的视野,数字时代带来的媒介融合对传统出版形态与方式形成了前所未有的冲击和消解,提供了一种全新的交流环境,对于科技期刊最直接的变化即为科学知识生产方式和传播方式的转型。新的传播方式在传播速度与传播范围上具有得天独厚的优势。便捷的科学平台促进了作者、编者、读者之间的交流,也在一定程度上推进了科学生产的速度,这就逐步缩短了科学生产与传播的周期。高校精品科技期刊中月刊所占比例持续走高,反映出高校科技期刊已经认识到科学传播的规律。一方面表明出版周期短与期刊被引用次数有一定的相关性,另一方面也说明月刊是目前科技期刊较为合理的一种出版周期,既能保证科研成果的及时出版也能保证期刊出版的质量。

2.3 国际化视野突显

21世纪以来,经济的全球化大力推动了科技文化的全球化步伐。高校的学术交流国际化程度日益增强,一定程度上开拓了高校科技期刊办刊人的视野。高校科技期刊与欧美国家相比有较大差距,而要缩小这种差距,更好地促进国际同行之间的学术交流,提升自身的国际影响力,就要遵循国际期刊的游戏规则,以进入SCI队列为各刊努力目标。因此,为了赢得高校科技期刊的国际话语权,首要考虑的因素便是语种问题,因而这也成为高校创办英文科技期刊的源动力。高校精品科技期刊中,英文期刊所占比例显著增加,充分说明在期刊评选中将英文刊物作为一个重要指标,也正符合了整个科技期刊的发展方向与时代潮流。

可以看出,高校科技期刊的这些发展趋势与SCI的评价指标较为贴近,均显示出高校科技期刊的国际化理念。第5届高校精品科技期刊的评比方法与前4届稍有不同,正是融入了精品科技期刊所获荣誉、期刊传播与利用、SCI期刊源这3个重要指标,对期刊的要求更为严格,同时要满足期刊学术质量、影响因子、国际化等多重指标,旨在树立一批真正具备高水平、高质量的精品期刊。同时,也说明我国高校精品科技期刊评比原则随着时代要求而不断进行调整,以评选规则的创新推动高校科技期刊的创新发展。

3 高校科技期刊的路径选择

3.1 综合性向专业化的转向

高校学报作为高校科技期刊中一个重要的学术群体,面临新时代的各种挑战,这一群体已被推至风口浪尖,并且上升到官方层面。以2011年中共中央、国务院颁发的《关于深化非时政类报刊出版单位体制改革的意见》为起始标志,而后2012年原新闻出版总署发布了《关于报刊编辑部体制改革的实施办法》,在业界引起较大反响。直到2015年教育部和国家新闻出版广电总局颁发的《关于进一步加强和改进高校出版工作的意见》中才具体谈及改革的方向,其中提出“鼓励高校综合性学报向专业性学术期刊转型”[8]。在这一政策引导下,高校科技期刊可以根据自身实际情况进行不同程度的转型发展。由于高校层次不同,需要分层对待。

(1) 对于专业性较强的高等院校可以考虑通过更换刊名实现学报向专业性期刊的转向,此类的例子有《中国地质大学学报》更名为《地球科学》,《中国矿业大学学报》(英文版)更名为《矿业科学技术》(英文版)等,这种做法较为方便可行。

(2) 对于实力较强的综合性大学而言,可以在保留学报的基础上进行多种尝试。因为高校学报囿于学科与版面的限制,一般对稿件的要求都很严格,其学术质量也是非常高的,社会对于学报的诟病主要是陷于评价机制的困扰。如连续5届被评为高校精品科技期刊的这些高校学报,都具有较高的学术水平,因此对于这类期刊仍有其存在的合理性,不能一刀切,让其全部转型。这些刊物所属单位也都是全国高水平的院校,可以在综合性学报的引领下,依托学科优势进行专业化的探索。一是在综合性学报基础上通过栏目策划突显优势学科,以栏目效应提高期刊影响力,做到综合性与专业化的融合;二是以综合性期刊为支撑,创办子系列形式的准专业化刊物,如《吉林大学学报》已创办了《吉林大学学报(自然科学版)》《吉林大学学报(理学版)》《吉林大学学报(工学版)》《吉林大学学报(医学版)》《吉林大学学报(地球科学版)》《吉林大学学报(信息科学版)》等系列刊物,这种方式既保留了综合性学报的统领地位,同时也在一定程度上实现了专业化办刊的转型;三是在综合性学报的基础上,依据某一优势学科,创办相应的专业期刊,如同济大学创办的《结构工程师》,清华大学创办的《建筑模拟》(BuildingSimulation)《纳米研究》(NanoResearch),以此通过优势学科提升期刊的知名度。

(3) 对于普通高校而言,走综合性路子难以与高层次院校的学报相抗衡,可以通过地缘优势、区域优势、学科特色寻求独特的发展路径,彰显其办刊特色,进而实现传统综合性学报向专业化的转型发展,如《北京工商大学学报(自然科学版)》结合以食品科学为核心的办刊思路,对刊物进行重新定位,转为食品科学的专业期刊,并引起较大的反响,成功实现了综合性向专业性的转型。因此,为了提升高校科技期刊的影响力与学术声誉,可以通过不同路径的尝试向专业化渐进,以此规避综合性学报的同质化现象。

3.2 媒介融合推动学术出版更新速度

技术的进步助推了媒介传播方式的变革,面对信息传播发展的新业态,传统纸质出版必须借助以互联网为支撑的学术平台,转变思维,实现平台化管理,即作者投稿、专家审稿、编辑加工等系列流程均通过平台来操作。这大大提高了工作效率,作者也可以随时关注稿件的动态,采编平台方便快捷地维系着作者、编者、审稿专家三者的互动关系。目前,多数高校科技期刊先后实现了平台管理和网站信息化建设,但对平台的利用程度仍不够充分,对互联网思维的认识不够全面,更多的是流于形式,难以摆脱“散、弱、小”的现状,与国外知名出版集团无法相提并论。一个学报一个平台是目前高校期刊的现有模式,由于互联网管理的漏洞,经常遭遇假冒网站的侵权。因此,高校科技期刊创建一个统一的学术平台就显得尤为重要,便于同行间的交流,也可以规避一稿多投、假冒网站等不良现象。由于短时期将全部高校科技期刊统一起来难度较大,这种统一的学术平台可以分步渐进实现。对于创办期刊数量较多的高校,可以以校为单位创建一个共同的学术平台;对于不具备创建平台的高校,可以以区域为单位创建一个学术平台,集作者、编者、审稿专家、读者于一体,提高科学传播效率。这一举措的重要目的是要让编辑人员转变传统思维,接受新事物,为未来统一的学术平台建设奠定基础。目前,高校科技期刊媒介融合的程度还不够高,主要是借助中国知网、万方数据库等平台进行的网络传播及二次传播,尚未达到深层次的融合发展。中国知网也在不断推出学术期刊优先出版业务,以及采编业务平台,有望在大型学术数据库的基础上创建统一的学术平台。这是未来高校科技期刊及整个期刊业的发展方向。

3.3 “走出去”与“引进来”互为共进

随着中国科技实力的提升,国际学术交流日益频繁,中国高校与国外学术往来更加密切,由以往的被动学习日益转向主动走出去,日渐融入到全球化的科技潮流中,彰显中国的学术地位与身份,这是中国科技文化自信的一种表现形式。高校科技期刊作为传播中国科学技术成果的主要学术群体,及时感受到期刊环境与学术场域的变化,主动与国际期刊相接轨,积极学习汲取国际优秀科技期刊的办刊思路,创办英文期刊,并与爱思唯尔(Elsevier)、斯普林格-自然出版集团(Springer Nature)等知名出版集团合作,提升知名度与国际话语权。这也是多数高校科技期刊走向国际化的必由之路[9]。按照这种模式,高校科技期刊已取得了一些可喜的成绩,如《纳米研究》(NanoResearch)《国际口腔科学杂志(英文版)》(InternationalJournalofOralScience)《浙江大学学报(英文版)》A、B、C辑。但是,清一色地效仿并非期刊发展的长久之计,高校科技期刊要在国际学术之林中拥有话语权,必须要打造自身品牌形象,显示中国的本土特色与优势,这就要鼓励中国学者的优质成果优先发表于国内科技期刊,从根本上恢复和修复高校科技期刊的原生态,进而将中国科技成果广泛传播,提升国家文化软实力,使中国科技文化实现真正的民族自信。

4 结语

高校科技期刊处于高校这一学术成果产出的重要基地,拥有庞大而稳定的作者群,在面对外部挑战的同时要充分发挥这些优势,更新观念,抓住机遇,准确定位,在数字化、国际化、专业化的学术境遇中与时俱进。高校精品科技期刊评比活动要适时调整策略,积极主动地将高校科技期刊置身于国际化的宏大视野中去考察,锐意创新,积极寻求一种全新的出版范式和办刊思路,以奖促建,旨在树立一批学术水平高、编辑质量强的精品科技期刊群,为提升我国高校科技期刊学术影响力和竞争力发挥示范、引领和促进作用,全面提升我国高校科技期刊的学术声誉。

[1] 姚远,谭秀荣,亢小玉,等. 中国高校科技期刊百年史回顾与前瞻[J]. 编辑学报,2014,26(2):117-121.

[2] 黄严严.论高校科技期刊出版的变革与探索[J]. 中州大学学报,2014,31(4):78-80.

[3] 接雅俐. 关于高校科技期刊发展困境的几点思考[J]. 中国科技期刊研究,2014,25(1):19-22.

[4] 史小丽. 中国高校精品科技期刊的统计分析与思考[J]. 中国科技期刊研究,2014,25(1):53-56.

[5] 陈玲,邹栩. 谈高校精品科技期刊的发展路径——以《中国药科大学学报》为例[J]. 中国科技期刊研究,2014,25(6):845-848.

[6] 陈理斌,武夷山. 世界学术期刊出版周期与期刊影响力关系探索[J]. 情报学报,2010(10):1554-1557,1564.

[7] 刘雪立,董建军,周志新,等. 我国医学期刊出版周期与影响因子关系的调查研究[J]. 中国科技期刊研究,2007,18(1):43-45.

[8] 教育部,国家新闻出版广电总局. 关于进一步加强和改进高校出版工作的意见[EB/OL]. (2015-02-09)[2016-11-10]. http://china.caixin.com/2015-03-13/100790840.html.

[9] 刘小燕,姚远. SCI收录高校英文科技期刊的统计与分析[J]. 中国科技期刊研究,2015,26(1):86-92.