不同种植方式对草木樨滴灌土壤水盐运移的研究

2017-03-21郭建忠刘淑慧卢垟杰

郭建忠,刘淑慧,李 森,卢垟杰

(太原理工大学水利科学与工程学院,太原 030024)

黄花草木樨为豆科草木樨属植物,适应性强,具有耐旱、耐贫瘠和耐盐碱等特性,具有很高的生物产量,能最大限度地改良土壤[1]。草木樨属于深根性植物、根系发达,是保持水土的先锋植物[2],发展草木樨对促进农牧业发展和改良土壤具有重要作用。山西省大同盆地分布着大部的盐碱化土壤,并且大部分土壤受次生化盐渍化的威胁,土壤的盐渍化已成为威胁当地经济和农牧业发展的重要因素之一[3]。

目前,在设施农业和干旱区大田灌溉中,滴灌已是发展成熟的微灌技术[4]。国内外对于滴灌技术的研究也比较多,但大部分都集中在实验室内点源入渗机理的模拟研究[5-7]和滴灌条件下对作物生长要素的影响[8,9]。由于大田试验受气候、土壤结构、作物、地下水等多重因素的共同影响,小尺度微地形的大田试验盐碱地滴灌水盐运移方面的复杂性导致研究并不是特别多。李明思等人通过13 a的膜下滴灌数据研究表明由于滴灌产生的湿润锋不会造成整个土层的盐分含量增高[10];王振华、杨培岭等人研究表明1~4 a根区总盐变化幅度及降低幅度较大[11];鲁为华等人通过研究滴灌和漫灌得到滴灌淋洗盐分形成窄深型的湿润区[12]。

本论文通过田间试验,在大同盆地的盐碱荒地上,以草木樨为试验材料,根据王雪、樊贵盛等人得出盐碱化土壤入渗量小的特点[13-15],通过田间试验观测,采用少量多次的滴灌灌溉方式,设置每3 d蒸发量之和的50%水平灌溉[16],采取平作和垄作的耕作方式,研究滴灌前后水盐运移情况,旨在为盐碱地牧草滴灌改善盐碱土壤提供技术指导。

1 材料与方法

1.1 研究区概况

试验于2015年6-9月在山西省朔州市山阴县后张堡村的盐碱荒地上进行,该区降水主要集中在7-9月份,地表蒸发强烈,空气干燥,年平均降雨量为398.9 mm,蒸发量为1 870 mm,年平均气温为7 ℃,1月最低气温-27.6 ℃,7月最高气温33.2 ℃。试验地本底土壤性质、初始含水率、pH、电导率见表1。

表1 试验地土壤理化性质

注:根据美国农部土壤质地三角分类。

1.2 试验材料

供试牧草类型为草木樨。滴灌材料由河北省生产,滴灌系统主管采用Ф32的PVC管道,滴灌带滴头设计流量0.6 L/h,滴头间距20 cm。

1.3 试验设计与田间管理

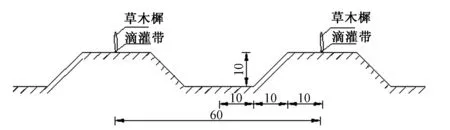

试验分为垄作和平作(见图1、图2),其中垄作的垄高10 cm,垄肩宽20 cm,垄坡度为1∶1;平作滴灌带距离为60 cm。每个小区面积1.8 m×2 m,设3个重复。每个小区布置3条滴灌带,垄作滴灌带布置在垄肩中央,垄肩中央间距为60 cm,平作每条滴灌带间距为60 cm。2014年6月中旬进行苜蓿夏季播种,种子在播前擦破其较硬的外壳,每公顷播种34.2 kg苜蓿种子。灌水时在支管上加装水表控制灌水量,7月25号待出苗完成后,进行水量滴灌控制,通过实地进行观察和试验,确定其灌水周期为3 d,为每3 d蒸发量总和的50%,降雨量大于蒸发量时不进行滴灌。

图1 草木樨平作方式布置

图2 草木樨垄作方式布置(单位:cm)

1.4 灌溉管理

苗期处理前统一灌水管理,灌水定额为每天2 mm。开始处理后,处理为每3 d灌一次水,每次灌水开始时间相同。通过查阅相关盐碱土壤入渗和实地滴灌入渗情况,整个生育期按照每3 d蒸发量的50%灌溉[16],累积灌溉156.15 mm,累积蒸发量为453.3 mm,累积降雨量为148.8 mm。

利用E20型蒸发皿测定水面蒸发量,草木樨生长期内蒸发和降雨量见图3,灌水量见图4。

图3 草木樨生长期内蒸发和降雨量

图4 草木樨生长期内灌水量

1.5 测定项目及方法

(1)土壤样点选取。土样采集在每个处理第2条垄上取土样,取样时间为6月14日、9月20日,取样点为距离滴头水平距离0、10、20、30 cm,垂直深度0~10、10~20、20~30、30~40、40~60、60~80、80~100 cm,自封袋装土,土样烘干,碾细过1mm筛备用。

(2)土壤性质测定。土壤水分采用烘干法,105~110 ℃烘8 h;pH值采用pHS-3C型pH 计测定,土水比为1∶1,震荡均匀后在5 000 r/min转速下离心6 min后测定;电导率(EC)采用DDS-307A型电导率仪测定,土水比为1∶1,震荡均匀后在5 000 r/min转速下离心6 min后测定[17]。

(3)数据分析。采用Surfer 11进行画图。

2 结果与分析

2.1 不同耕作方式对电导率的影响

土壤初始导率分布见图5。不同耕作方式在同样的灌溉水量下,影响着盐分的分布[18]。从图6垄作电导率变化和平作电导率变化可以看出,滴头下方0~60 cm平均电导率为0.513 mS/cm,灌溉结束后,垄作0~60 cm平均电导率为0.321 mS/cm,比灌前下降了37.4%,平作0~60 cm平均电导率为0.401 mS/cm,比灌前下降了21.8%。在滴头下方的电导率值都有不同程度的下降,且盐分向滴灌边缘迁移即电导率值增大。在灌溉结束后,垄作的耕作方式在滴头下方0~40 cm的电导率下降比较明显,灌溉结束后0~40 cm平均电导率0.258 mS/cm比初始0~40 cm平均电导率0.542 mS/cm下降52.4%;而平作的在滴头下方0~20 cm的电导率下降的比较明显,灌溉结束后0~20 cm平均电导率0.334 mS/cm比初始0~20 cm平均电导率0.483 mS/cm下降30.8%。故垄作的淋洗深度比平作深,垄作的淋洗效果好。

图5 土壤初始电导率分布

图6 灌溉结束后,垄作和平作电导率分布

2.2 不同耕作方式对pH值的影响

土壤初始pH值分布见图7。由图8垄作和平作pH值灌溉结束后变化可知,总体情况根区土壤的pH值都有不同程度的降低。其中垄作在距离地表40 cm的范围内pH值变化情况最为明显,而平作pH值变化范围则在表层20 cm范围内有所降低。垄作种植方式灌溉水量的一部分由于水力梯度从垄肩流出,盐分随着水分被带走,所以淋洗的效果比较明显。

图7 土壤初始pH值分布

图8 灌溉结束后垄作和平作pH值分布

2.3 不同耕作方式对含水率的影响

由图9和图10可知,土壤含水率都是表层较低而后升高,土壤含水率在20~30 cm处达到最高值[19],在30~60 cm含水率有所降低,到土壤底层有升高的趋势。最表层含水率都比20 cm土层的含水率低,这是由于表层土壤更容易与外界接触,腾发量较深层的土壤大。通过比较发现,垄作表层的土壤含水率较平作表层的含水率低,这可能是由于高于地表的垄台中的滴灌水分由于水力梯度从垄肩流出,造成水分流失。

图9 土壤初始含水率分布

图10 灌溉结束后垄作和平作含水率分布

3 结 论

本试验通过对比平作和垄作的种植方式在试验滴灌前后电导率、pH值和含水率的变化,来对比水盐变化情况。

(1)在滴灌条件下,滴头下方电导率和pH值都有所下降,且向边缘增大,垄作的淋洗深度在0~40 cm,平作的则在0~20 cm,垄作的淋洗效果比平作好。出现这种情况的原因是起垄后原来地表相对平坦的自然地形发生了改变,形成地势相对较低的垄沟和较高的垄台[20],在滴灌灌溉和降水共同作用下,垄台土壤中的盐分随水分运动作用向地势相对较低的垄沟和土壤深处汇集,垄作灌溉水量的一部分由于水力梯度从垄肩流出,盐分随水分流走,淋洗的效果比平作较明显。

(2)由于部分水分从垄肩流出,所以垄作表层的土壤含水率较平作的低,同样由于水分的流失,带走了盐分,所以垄作盐分和pH值淋洗的效果较平作好。因此,水分的流失和盐分的淋洗在此处形成一对矛盾,所以在盐碱化程度比较严重的地区,盐分对作物生长的影响成主导因素,建议采用滴灌加起垄的种植方式,可以对作物根区的盐分进行有效的淋洗。

[1] 邬彩霞,刘苏娇,赵国琦. 黄花草木樨水浸提液中潜在化感物质的分离、鉴定[J]. 草业学报,2014,(5):184-192.

[2] 马 丽. 浅谈草木樨的综合利用[J]. 新疆畜牧业,2005,(4):56-57.

[3] 席承藩. 山西省盐渍土的类型及其改良途径[J]. 土壤学报,1964,(4):401-410.

[4] 李久生,栗岩峰,王 军,等. 微灌在中国:历史、现状和未来[J]. 水利学报2016,47(3):372-381.

[5] 孙海燕,李明思,王振华,等. 滴灌点源入渗湿润锋影响因子的研究[J]. 灌溉排水学报,2004,(3):14-16,27.

[6] 张 林,吴普特,范兴科. 多点源滴灌条件下土壤水分运动的数值模拟[J]. 农业工程学报,2010,(9):40-45.

[7] 周广林,王全九,李 云,等. Hydrus-3D模型模拟田间点源入渗与水分再分布准确性评价[J]. 干旱地区农业研究,2015,(2):113-121,129.

[8] 寇 丹,苏德荣,吴 迪,等. 地下调亏滴灌对紫花苜蓿耗水、产量和品质的影响[J]. 农业工程学报,2014,(2):116-123.

[9] 邢英英,张富仓,张 燕,等. 滴灌施肥水肥耦合对温室番茄产量、品质和水氮利用的影响[J]. 中国农业科学,2015,(4):713-726.

[10] 李明思,刘洪光,郑旭荣. 长期膜下滴灌农田土壤盐分时空变化[J]. 农业工程学报,2012,(22):82-87.

[11] 王振华,杨培岭,郑旭荣,等. 膜下滴灌系统不同应用年限棉田根区盐分变化及适耕性[J]. 农业工程学报,2014,(4):90-99.

[12] 鲁为华,任爱天,杨洁晶,等. 滴灌苜蓿田间土壤水盐及苜蓿细根的空间分布[J]. 农业工程学报,2014,(23):128-137.

[13] 王 雪. 荒地盐渍土壤入渗规律及其改进措施研究[D]. 太原:太原理工大学,2009.

[14] 王 雪,樊贵盛. 改善原始盐碱荒地入渗能力措施的试验研究[J]. 灌溉排水学报,2009,(6):46-49.

[15] 樊贵盛,李 尧,苏冬阳,等. 大田原生盐碱荒地入渗特性的试验[J]. 农业工程学报,2012,(19):63-70.

[16] 雷廷武, 肖 娟, 王建平, 等.微咸水滴灌对盐碱地西瓜产量品质及土壤盐渍度的影响[J].水利学报, 2003,(4):85 -89.

[17] 中国科学院南京土壤研究所.土壤理化分析[M].上海:上海科学出版社,1978.

[18] 杨鹏年,董新光,刘 磊,等. 干旱区大田膜下滴灌土壤盐分运移与调控[J]. 农业工程学报,2011,(12):90-95.

[19] 陈渠昌,吴忠渤,佘国英,等. 滴灌条件下沙地土壤水分分布与运移规律[J]. 灌溉排水,1999,(1):29-32,39.

[20] 刘目兴,王静爱,刘连友,等. 旱作农田不同结构垄作的生态生产效益研究[J]. 水土保持学报,2005,(6):116-120.