秸秆覆盖与深松垄作对土壤水分变化的影响

2017-03-21李芳花郑文生黑龙江省水利科学研究院哈尔滨150080

刘 潇,李芳花,郑文生(黑龙江省水利科学研究院,哈尔滨 150080)

玉米是世界三大作物之一,而黑龙江省玉米播种面积所占比重超过农作物总面积的50%。黑龙江属温带大陆性季风气候,农业气候在空间和时间分布上具有明显的地带性和季节性,季节性干旱成为该地区玉米生产的主要限制因素之一。

垄作、深松、秸秆覆盖是黑龙江地区玉米种植的常见处理手段。垄沟集水是一种有效的微型集雨措施,能够有效利用较小降雨来提高水分利用效率[1]。秸秆还田措施不但避免了资源浪费,同时,在一定程度上减少了大气污染[2-4]。玉米种植若采用机械旋耕灭茬等集约化种植形式,不止会使犁底层增厚,土壤板结,地力下降,制约玉米的生长,甚至导致玉米产量及土壤环境受到严重影响[6-8]。通过深松可以加深耕层而不翻转土壤,这样就可以降低土壤容重,进而打破犁底层,增强土壤对降水的蓄纳能力,促进作物对土壤深层水分的吸收。

目前,对于上述耕种方式,前人已有大量研究和应用[9-16]。但是,将垄作、深松以及秸秆覆盖结合到一起来研究不同耕种方式对于土壤水分影响的研究并不多见,且很少有人研究灌水后各土层土壤含水率的动态变化。为进一步对黑龙江地区的情况进行研究,本试验旨在研究垄作条件下深松处理以及秸秆覆盖对于土壤水分及贮水量的影响,同时,希望得到灌溉后深松处理及秸秆覆盖对于不同深度处土壤水分变化规律。这些结果对于探索适宜该区域生产和生态的耕作方式以及秸秆覆盖模式的制定和完善提供理论依据和技术支撑。

1 试验区概况

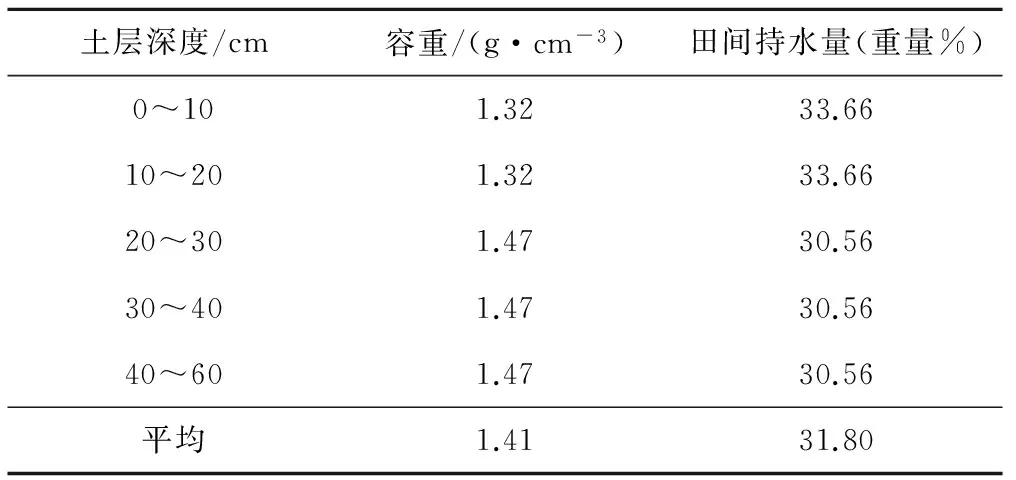

试验设在黑龙江省肇州县双发乡,该处为黑龙江省典型的玉米种植区,地处45°17′N,125°35′E,属于大陆性温寒带气候,5-9月多年平均降雨量393 mm,多年平均蒸发量1 733 mm,大于10 ℃有效积温2 845 ℃,无霜期138 d。属于黑龙江第一积温带,地下水深度在10 m左右。土壤物理性质及试验区降雨情况见表1及表2。

表1 试验区土壤物理性质

表2 降雨情况

2 试验设计与方法

2.1 试验设计

本实验进行于2016年5-9月,设计分为传统垄作覆盖(M1)、传统垄作不覆盖(M2)以及深松垄作不覆盖(M3)3种处理,分别用M1、M2、M3表示,每个处理设置两个小区,每个小区的面积为8 m(纵向)×3.9 m(横向),每个小区设6垄,每垄65 cm。其中垄作覆盖处理是田中秸秆收割后,直接还田,将秸秆覆盖在垄沟处,免去了运输与贮存的过程。秸秆覆盖量为1.8 万kg/hm2。灌水时间和灌水量为6月27日150 m3/hm2;7月5日150 m3/hm2;7月22日150 m3/hm2;8月7日225 m3/hm2; 8月16日225 m3/hm2;8月27日150 m3/hm2。施肥情况为N-270 kg/hm2;P2O5-135 kg/hm2;K2O-100 kg/hm2。

2.2 观测内容及方法

土壤含水率测定采用常规土钻取土烘干法,测定深度为0~60 cm,取样间隔为10 cm。取样时间为每个生育期,以及每次灌水后(取土时间为灌水后的第一天、第二天和第三天)和生育期结束时取土测定土壤含水率。取土位置分别在垄体(Miu),垄沟处(Mid),其中i为处理编号,i=1,2,3,即传统垄作覆盖(M1)、传统垄作不覆盖(M2)以及深松垄作不覆盖(M3)3种处理。

土壤贮水量计算:

W=10hrdω

(1)

式中:W为土壤贮水量,mm;h为土壤深度,cm;rd为土壤容重,g/cm3;ω为土壤重量含水率。

土壤蒸散量(作物耗水量)计算:

ETa=SG+P+M+W1-W2-R-D

(2)

式中:ETa为玉米生育期土壤蒸散量,mm;W1为起始土壤贮水量,mm;W2为阶段末土壤贮水量,mm;SG为地下水利用量,mm;P为生育期降水量,mm;M为灌溉量,mm;R和D分别代表径流量和内排水量(多指渗漏量)。

试验小区为平坦旱地,无径流和渗漏发生,故R=0,D=0。由于地下水埋深,远大于根系层深度,降水和灌溉成为土壤水的唯一补给源,故SG=0,所以有ETa=Pe+M+W1-W2。

3 结果与分析

3.1 不同处理条件下各土层土壤含水率

对各处理不同时期的土壤含水率求平均值,进而得到全生育期的土壤含水率随土壤含水率变化情况。由图1可知,各处理的土壤含水率随土壤深度的增加整体呈先下降后上升趋势。且对于某一处理(Mi)来说,垄沟处土壤含水率均大于其垄体处的土壤含水率,这说明垄作种植的垄沟具有一定的集水功能。对于表层土(0~20 cm)处的土壤含水率,存在M1u>M2u>M3u,且M1d>M2d>M3d。而对于垄沟、垄上处的土壤含水率取均值,有M1比M2大6.25%,M2比M3大6.67%。对于中层土(20~40 cm)处的土壤含水率,各处理的大小关系同表层土,但相差的比例减小,都在2%左右。对于深层土(40~60 cm)处的土壤含水率,各处理的土壤含水率趋同,这说明不同处理对于浅层土(0~40 cm)的影响要大于对于深层土(40~60 cm)的影响。

图1 不同处理下全生育期平均含水量随土壤深度变化情况

将各处理不同深度的土壤含水率求平均,观察其全生育期的土壤水分变化趋势。由图2可知,各处理在全生育期的土壤含水率变化整体呈下降趋势,且在拔节期、抽雄期各处理相差较大。对垄沟与垄上处的土壤含水率求平均值,则有M1比M2大4.25%,M2比M3大4.67%。灌浆期M1比M2大2.15%,M2比M3大2.67%。而苗期及成熟期基本趋同。

图2 全生育期不同处理下各土层平均含水量变化趋势

对不同处理全生育期的土壤含水率进行双因素(秸秆覆盖、深松处理)方差分析,结果如表3所示,若使用α=0.05来检验双因素的显著性,则秸秆覆盖处理会对土壤含水率造成显著性差异;若使用α=0.1来检验双因素的显著性,则秸秆覆盖和深松处理都会造成显著性差异。这说明秸秆覆盖和深松处理对于垄作玉米的土壤含水率都会有影响,且秸秆覆盖处理引起的差异性更大。

表3 各处理全生育期土壤含水率主体间效应检验

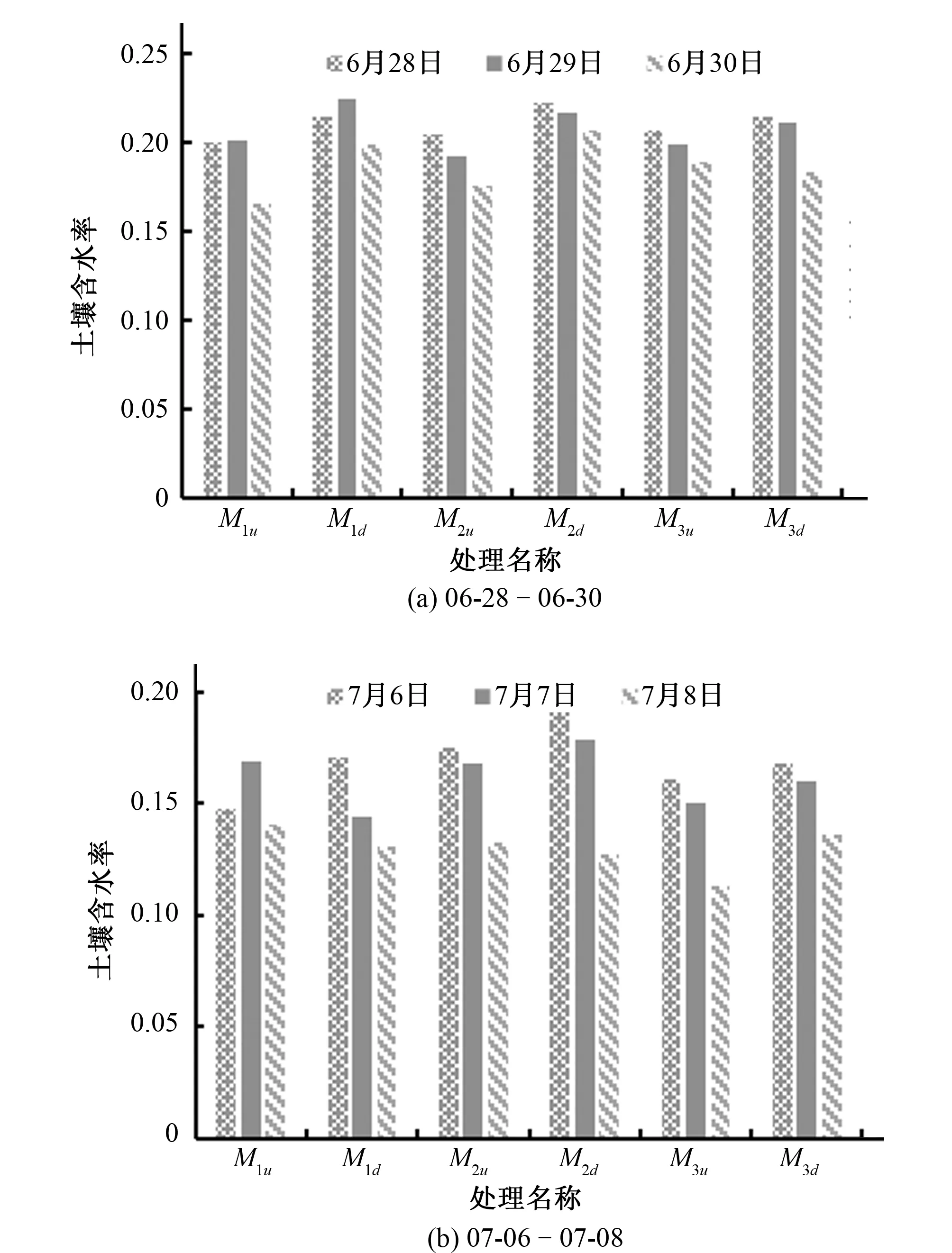

3.2 不同处理灌溉后三日土壤水分变化

为了研究灌水后土壤含水率的变化情况,在灌水后连续三天进行土壤含水率的测量,观察土壤水分含量的变化,取6月28日、6月29日、6月30日以及7月6日、7月7日、7月8日的更土层土壤含水率平均值进行分析,如图3所示。

图3 各土层土壤含水率平均值变化情况

综合六七月两次连续三天的土壤含水率监测可以得到:6月的各个处理三日含水量变化基本为先增大后减小,而7月的各个处理三日含水量变化为逐渐减小,这可能是因为6月的土壤含水率较大,所以水分吸收较慢。灌水后的第一天,各处理土壤含水率M2>M3>M1,这说明由于被秸秆覆盖,M1处理灌水初期对水分吸收的效果较差。灌水后的第二天,M1处理的土壤含水率较第一天有所上升,而M2、M3处理均有所下降,这说明秸秆覆盖条件下的土壤含水率变化具有滞后性。灌水后第三天,各处理土壤含水率相比第二天均有所下降,但是下降比例大小不同,综合六七月情况来看,M1处理下降比例为11%,M2处理下降比例为24%,M3处理下降比例为29%,这说明秸秆覆盖的保水性,以及深松处理会使水分耗散较快。

3.3 秸秆覆盖对土壤贮水量的影响

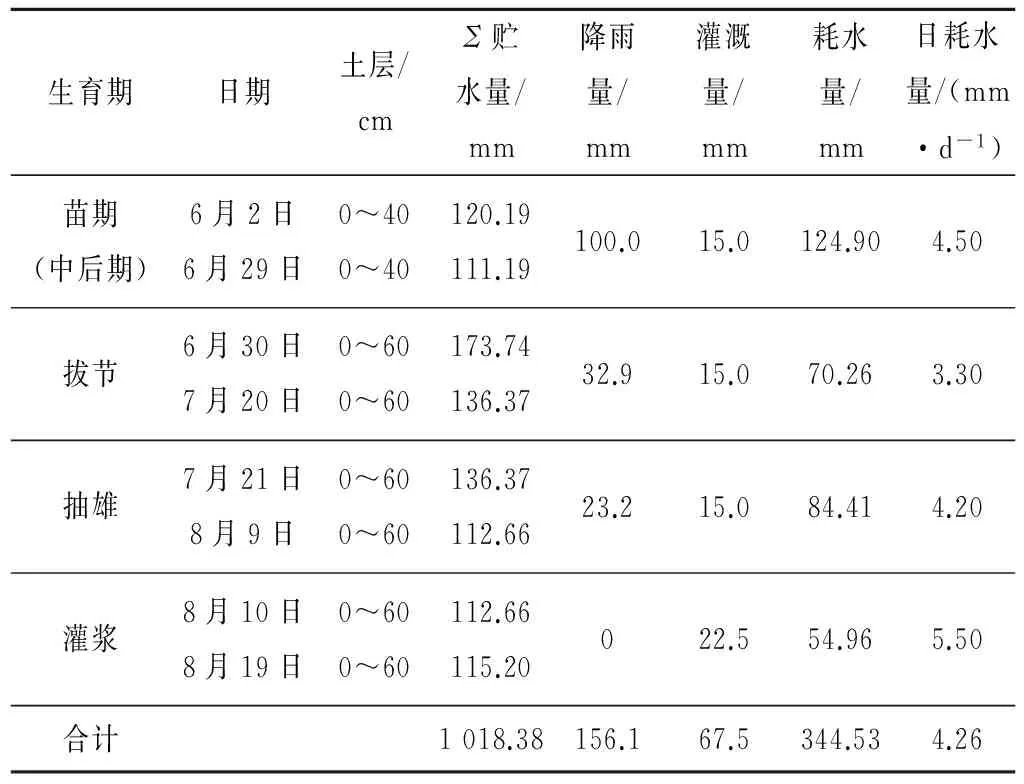

根据试验设计,针对苗期中后期到灌浆期的土壤贮水量情况和耗水量情况进行分析。

对于M1土壤贮水量及耗水量情况进行分析,拔节期的贮水量最丰富的,明显高于其他生育阶段,苗期的耗水量最多,灌浆期的耗水量最小,二者相差50%,日耗水量灌浆期>苗期及拔节期>抽雄期,相差值都是在10%左右(见表4)。

表4 传统垄作覆盖(M1)条件下土壤水量平衡

对于不覆盖条件下的土壤贮水量及耗水量情况进行分析,拔节期的贮水量最丰富的,明显高于其他生育阶段,苗期的耗水量最多,灌浆期的耗水量最小,二者相差80%,日耗水量灌浆期、抽雄期、苗期>拔节期,相差值在20%左右(见表5)。

表5 传统垄作不覆盖条件下土壤水量平衡

对于不覆盖深松条件下的土壤贮水量及耗水量情况进行分析,拔节期的贮水量最丰富的,苗期的耗水量最多,灌浆期的耗水量最小,二者相差50%,日耗水量灌浆期>苗期、抽雄期、拔节期,相差值在30%左右(见表6)。

表6 垄作深松不覆盖条件下土壤水量平衡

由数据可知:从各处理的平均情况来看,不同处理的贮水量变化在整个生育期的变化较一致。苗期作物贮水量较小,玉米经耕种正处在春季失熵期,所以耗水量较大,且贮水量也呈下降趋势。在苗期3个处理的贮水量差异不大,而在耗水量方面,M1 由以上分析可得到结论如下。 传统垄作秸秆覆盖处理与不覆盖对照处理的全生育期平均土壤含水率差异主要体现在0~40 cm土层,在40~60 cm土层差异不明显,在整个生育期,垄沟处的土壤含水率基本大与垄体的土壤含水率,这是因为垄沟的集水效果较好。M1>M2>M3的土壤含水率,且秸秆覆盖相对深松处理对垄作玉米的土壤含水率影响更大(从显著性可得),当土壤含水率较大时,M1的土壤对于水分的吸收具有滞后性。不同处理的贮水量变化在全生育期呈现先增加,后减小的趋势,在拔节期的贮水量达到最大。不同处理的耗水量在整个生育期的变化较一致,呈现递减的趋势。M1的保水效果在苗期和拔节期较明显,而在抽雄期和灌浆期有所减弱。根据前人研究,深松可以改变土壤性质,且增加产量,但是深松对于土壤水分保蓄能力较差,所以可以采用垄作、秸秆覆盖与深松处理相结合的方式来进行玉米种植。 [1] 卢宪菊. 垄作集水和秸秆覆盖对东北玉米带黑土区玉米生长和水氮利用的影响[D]. 北京:中国农业大学, 2014. [2] 王丽学,屈美琰. 秸秆残茬覆盖对土壤贮水量、地温及大豆产量的影响研究[J]. 节水灌溉,2015,(6):14-17. [3] 蔡太义,贾志宽,孟 蕾,等. 渭北旱塬不同秸秆覆盖量对土壤水分和春玉米产量的影响[J]. 农业工程学报,2011,(3):43-48. [4] 高 飞,贾志宽,韩清芳,等. 秸秆覆盖量对土壤水分利用及春玉米产量的影响[J]. 干旱地区农业研究,2012,(1):104-112. [5] 阎晓光,李 洪,王青水,等. 不同深松时期对旱地春玉米水分利用状况及产量的影响[J]. 干旱地区农业研究,2014,(6):165-170. [6] 闫伟平,边少锋,赵洪祥,等. 半干旱区深松垄作对春玉米生长及产量的影响[J]. 东北农业科学,2016,(6):21-25. [7] 肖继兵,孙占祥,杨久廷,等. 半干旱区中耕深松对土壤水分和作物产量的影响[J]. 土壤通报,2011,42(3):709-714. [8] 王 昕,贾志宽,韩清芳,等. 半干旱区秸秆覆盖量对土壤水分保蓄及作物水分利用效率的影响[J]. 干旱地区农业研究,2009,(4):196-202. [9] 王兆伟,郝卫平,龚道枝,等. 秸秆覆盖量对农田土壤水分和温度动态的影响[J]. 中国农业气象,2010,(2):244-250. [10] 孟超峰. 农田秸秆覆盖技术的研究进展[J]. 农技服务,2016,(18):118-119. [11] 刘起丽,段长勇,张嫣紫,等. 秸秆还田技术研究进展[J]. 河南科技学院学报(自然科学版),2012,(6):25-27. [12] 李英臣,侯翠翠,李 勇,等. 免耕和秸秆覆盖对农田土壤温室气体排放的影响[J]. 生态环境学报,2014,(6):1 076-1 083. [13] 张瑞富,杨恒山,高聚林,等. 深松对春玉米根系形态特征和生理特性的影响[J]. 农业工程学报,2015,(5):78-84. [14] 秦红灵,高旺盛,马月存,等. 两年免耕后深松对土壤水分的影响[J]. 中国农业科学,2008,(1):78-85. [15] 李 荣,侯贤清. 深松条件下不同地表覆盖对马铃薯产量及水分利用效率的影响[J]. 农业工程学报,2015,(20):115-123.4 结 语