中国逻辑史研究的回顾和展望

2017-03-17孙中原

孙中原

摘 要:

回顾中国逻辑史研究,由梁启超和胡适开端,取得初步的成就。沈有鼎的研究,有突破性进展,奠定现代研究的坚实基础。后人研究大盛,争议多,无定论。展望未来研究,建议从元典的正确诠释开始,端正分析方法,概括科学结论,推进中国逻辑史理想化和完善化的研究,完成时代赋予的历史使命和社会责任,为中华民族复兴和新文化建设的伟业竭尽心力。

关键词:中国逻辑史研究;元研究;创造性诠释

一、见仁见智中逻史

“名学辩学与逻辑,见仁见智显神通。”回顾中国逻辑史研究,由梁启超和胡适开端,取得初步的成就。沈有鼎研究有突破性的进展,奠定现代研究的坚实基础。后人研究大盛,争议多,无定论。

中国古代逻辑学,从墨子开始萌芽,到后期墨家著作《墨经》形成体系。晋鲁胜写《墨辩注序》,把《墨经》叫“墨辩”和“辩经”,“墨辩”在中国逐渐成为固定词组,其含义一是指《墨经》元典,二是指墨家辩学。《墨经》表达的墨家辩学,是中国传统逻辑学(古典逻辑学、经典逻辑学)的典型代表,是新时代新中国亟需深入攻关钻研的重要课题。

清代以前,“名”和“辩”,是分别使用的两个单独术语,各代表儒家和墨家两种逻辑学说。“名”的代表作是《荀子·正名》。晋鲁胜《墨辩注序》推崇《墨经》,把《墨经》称为《墨辩》和《辩经》,鲁胜受儒家传统思想影响,把先秦逻辑思想,一概归在“名家”的“名”范畴内。鲁胜《墨辩注序》开宗明义给“名”(意指名学)的功能,定义为“别同异,明是非,道义之门,政化之准绳”(突显其认知和政治伦理功能),接着历数先秦名学的谱系、范畴和作用,末尾归结为“名之至也”,意即名学的极致。

“辩”的代表作是广义《墨经》,指《墨子》中《经》和《经说》上下以及《大取》、《小取》六篇。狭义《墨经》指《经》和《经说》上下四篇(以下引《墨子》,只提篇名)。《小取》开宗明义说:“夫辩者,将以明是非之分,审治乱之纪,明同异之处,察名实之理,处利害,决嫌疑焉:摹略万物之然,论求群言之比。”这是给“辩学”制定功能定义。接着分说思维形式各论“以名举实,以辞抒意,以说出故”,相当于逻辑学的概念论、判断论、推理论。又列举判断推理形式“或假效譬侔援推”七种。并制定思维规律“以类取,以类予。有诸己不非诸人,无诸己不求诸人”,相当于同一律、矛盾律。下面再说“譬侔援推”,特别是“侔”式推论(比词类推)的各种谬误。《小取》是中国古代逻辑学的简明教学大纲。

“名”和“辩”两种学说源流,本质一致,但又各有特点。其特点,分别是以“名”统“辩”,或以“辩”统“名”。“名”相当于语词概念,把它加以扩张,用其广义,统帅一切思维形式,于是把逻辑叫名学。“辩”,即辩论,相当于证明反驳,用“辩”统帅一切思维形式,囊括名辞说(概念判断推论),于是把逻辑叫辩学。古代辩辨二字通假,辩学、辨学是一个意思。

“名”和“辩”,是近代中国学者引进西方逻辑时,把逻辑叫名学、辩学(辨学)的历史渊源,必然被借用的民族传统和特色。英国穆勒(J.S.Mill,1806-1873)1843年出版的A System of Logic,Ratiocinative and Inductive,直譯《逻辑体系:演绎与归纳》。严复(1854-1921)译为《穆勒名学》,1905年由金陵金粟斋木刻出版。

英国耶芳斯(W.S.Jevons,1835-1882)1876年在伦敦出版Primer of Logic(直译逻辑初级读本,逻辑入门)。1896年出版英人艾约瑟(1823-1905)中译《辨学启蒙》。严复1909年重译为《名学浅说》,1909年由商务印书馆出版。

英国耶方斯1870年出版Elemenfary lessons in logic:Deductive and inductive(直译《逻辑基础教程:演绎和归纳》)。王国维(1877-1927)译为《辨学》,1908年北平文化书社出版。内容包括名辞(概念)、命题、推理式、虚妄论、方法论(分析、综合)、归纳法(观察、实验、假说、分类、抽象)。

现代中国学者,超脱儒墨的宗派性和狭隘性,根据名学、辩学本质的一致性,把二者综合起来,叫名辩逻辑。其中名辩是中华民族历史固有的术语,逻辑是跟西方接轨,增加现代色彩,标示学说的学科性质。这体现一种逻辑观,即把名辩看作逻辑的特品,把西方逻辑看作全人类共同的知识学科。西方逻辑由于发展的系统性、完整性和典型性,成为全人类共同的逻辑,全世界同一的逻辑。

所谓中国古代逻辑(古典逻辑、经典逻辑、传统逻辑)、“名学”、“辩学”和“名辩学”等,应该用西方现代逻辑的理论方法,衡量分析,去粗取精,去伪存真,改造转型,不然就没有出路,也没有意义。这是全球化时代,中华民族进入伟大复兴的新时代,顺乎历史潮流,合乎世界大势的必然现象。近代以来,处理中西逻辑关系,正确的做法,应该是铺路搭桥,融会贯通,而不是挖沟筑墙,割裂分离,不相往来。

“名”是中国古代逻辑的重要术语,在《四库全书》中有1071146次出现,涉及典籍79592卷,在《墨子》中有93次出现。“名”这一逻辑术语,最初直接的来源,是孔子率先提出的“正名”。

“正名”就是把“名”,即语词和概念搞正确。孔子提出“正名”,对中国古代哲学和逻辑有深刻巨大的影响。孔子以后的诸子百家,都喜欢谈论“正名”。“正名”成为古代哲学和逻辑领域争论非常激烈的课题,各学派学者都争相发表意见,提出论点。

战国后期,秦始皇统一中国前,诸子百家都进入总结概括的学术发展阶段。墨家著作《墨经》、儒学大师荀子《正名》和名家领袖公孙龙《名实论》,不约而同地,把这种争论上升为纯逻辑知识,形成中国古代逻辑、古典逻辑、名辩学。荀子《正名》,有以“名”统“辩”的倾向,对名作了系统阐述。荀子详论“制名之枢要”,略论辞说辩。辞说辩是荀子名学的具体内容和下位概念。

《墨经》有以“辩”统“名”的倾向,对辩名辞说,有系统学说。《小取》用“夫辩者”云云作墨辩的开头语,而名辞说是墨辩的具体内容和下位概念。公孙龙《名实论》讲物实位正名等逻辑哲学概念,跟墨子荀子一致。公孙龙《名实论》讲正名的逻辑规律,用词造句跟《墨经》一样。墨子、荀子、公孙龙三家的逻辑总结,几乎同时,本质一致,又各有特点。

在墨家看来,“辩”是比“名”更重要的概念。“辩”的第一个意义是辩论。辩论是逻辑学研究的对象,是逻辑学发展的动力,是逻辑学服务的对象。逻辑学从辩论中来,在辩论中发展,回到辩论中去。“辩”的第二个意义是辩学,即逻辑学。《小取》说:“夫辩者”云云,从整篇的语境看,是指关于辩的学问,即逻辑学。它是用古汉语表达,有中国和墨家特色的传统逻辑。

中国古代逻辑学大厦的三根支柱,第一是《墨经》,第二是《荀子·正名》,第三是《公孙龙子·名实论》。三足鼎立,构成中国古代逻辑的基础性资料,是中国古代逻辑存在的实证根据。以后所有研究,都是这三大元典的不同诠释和发挥。更满意的研究,是更满意的诠释和发挥。

二、踏入征程奋不止

“时代决定人命运,形势终竟比人强。”我1956年考入中国人民大学哲学系,1960年哲学本科毕业。1958—1961年奉调,就读中共中央直属高级党校自然辩证法班与逻辑班,研究生学历。1961—1964年奉调,师从中国科学院哲学社会科学部哲学研究所逻辑组汪奠基、沈有鼎,专攻中国古代文献和中国逻辑史。

个人学术经历,受时代条件,外界环境决定和制约。起因是毛泽东关注中国逻辑史研究。1949年后,毛泽东见章士钊,执意向章氏借阅其著作《逻辑指要》。毛泽东对章氏说:“闻子于逻辑有著述,得一阅乎?”章氏犹豫不决,迟疑回答说:“此书印于重庆,与叛党(指国民党)有关,吾以此呈上一览,是侮公也,乌乎可?”毛泽东笑着说:“此学问之事,庸何伤?”

毛泽东以继承吸取历史上一切有价值思想文化成果的态度看待此事。毛泽东向章氏借阅《逻辑指要》三个多月后,把章氏请到书房。章氏见自己的《逻辑指要》放在毛泽东案头。毛泽东笑着对章氏说:“吾于此书已一字不遗者阅一通。多少年来吾览此类述作亦夥矣,然大抵从西籍迻译(同移译,翻译)得来,不足称为专著,独子刺(采)取古籍资料,排比于逻辑间架之中,在同类书中,为仅见。”“吾意此足以为今日参考资料,宜于印行。”①

章氏用西方逻辑框架,充实中国逻辑内容,独辟蹊径,开拓中国逻辑研究新领域,驳斥中国无逻辑的偏见谬说,跟毛泽东的思想相合。毛泽东建议中央政治研究室逻辑组编辑《逻辑丛刊》,收入章士钊《逻辑指要》。毛泽东一直把亲自设计督编的这套丛书珍藏身边。

毛泽东1959年6月7日上午8时感冒病中,“依枕”为章士钊《逻辑指要》代拟250字出版说明,是一篇精彩的重版序言。章士钊1959年6月14日写《重版说明》,照录毛泽东代拟文字。②

毛泽东病中“依枕”为章士钊《逻辑指要》代拟重版序言,是对章氏罕见的特殊待遇。周谷城曾两次请求毛泽东为其书撰序,都被毛泽东婉言谢绝。③章士钊1939年5月12日在重庆写《逻辑指要·自序》说:“寻逻辑之名,起于欧洲,而逻辑之理,存乎天壤。其谓欧洲有逻辑,中国无逻辑者,讏言也。”“吾曩有志以欧洲逻辑为经,本邦名理为纬,密密比排,蔚成一学,为此科开一生面。”《例言》说:“逻辑起于欧洲,而理则吾国所固有。”“本编首以墨辩杂治之,例为此土所有者咸先焉。此学谊當融贯中西,特树一帜。”“先秦名学与欧洲逻辑,信如车之两轮,相辅而行。”毛泽东一字不漏阅读,此语受关注。

1959年7月28日毛泽东致信康生(时任中央政治局候补委员,理论小组组长,文教小组副组长)说:“我有兴趣的,首先是中国近几年和近数十年关于逻辑的文章、小册子和某些专著(不管内容如何),能早日汇编印出,不胜企望!姜椿芳同志的介绍甚为有益,书目搜编也是用了功的,请你便时代我向他转致谢意。”

姜椿芳(时任中央编译局副局长)的“介绍”和“书目搜编”,指姜负责编辑的《逻辑学论文集》六集,收入中国大陆1953年后发表全部逻辑学论文,1958年8月印。其中第四集收入此间全部中国逻辑思想史论文。汪奠基论文《关于中国逻辑史的对象和范围问题》(《哲学研究》1957年第2期)和《荀子的逻辑思想》(《哲学研究》1958年第1期)等,在收入范围。④

我时为中共中央直属高级党校逻辑班学员。班主任孙定国借我一套供老年人阅读的大字本《逻辑学论文集》,供我学习。我披览数月,印象颇深。中央党校邀请汪奠基为逻辑班授课,中国科学院逻辑组学术秘书倪鼎夫每次陪同。我作为学员,熟知汪奠基中国逻辑史研究。

毛泽东希望更多了解近数十年中国逻辑研究的概况、认识的历史发展和中国传统的逻辑思想。1958年毛泽东跟周谷城说,最好把古今所有的逻辑书都搜集起来,印成一部丛书,还在前面写几句话,作为按语。毛泽东这一构想,是一项宏伟可期的文化工程,意义非凡。

1958—1961年我就读中央党校逻辑班期间,中央有关部门指示建立由中央党校、北京大学、中国人民大学和北京师范大学负责人组成的机构,轮流主持京津地区逻辑学大讨论。中央党校每次都派我参加学习研讨。在此背景下,中央有关部门负责人指示中国人民大学领导人胡锡奎:“人民大学派人跟汪奠基学习中国逻辑史。”我奉中国人民大学校长命,调中国科学院,师从汪奠基、沈有鼎,专攻中国古代文献和中国逻辑史。1961—1964年我奉调就读中国科学院三年间,以中华书局《诸子集成》为读本,离章辨句,遍读载籍,撰读书报告,呈导师批改,奠定一生研究基础。我毕生学术研究,以此为出发点和起跳点。

上世纪80年代以来如下拙著,积极肯定和尽力探索中国古代逻辑的内容、体系、性质和发展规律,推动中国古代逻辑大众化、普及化和通俗化的事业:1.《中国逻辑史》(先秦),中国人民大学出版社1987年版。2.《中国逻辑学》,水牛出版社1993年版。3.《诡辩和逻辑名篇赏析》,中国人民大学出版社1992年版。4.《诡辩与逻辑名篇赏析》,水牛出版社1993年修订版。5.《诸子百家的逻辑智慧》,机械工业出版社2004年版。6.《中国逻辑研究》,商务印书馆2006年版。2015年列入国家社会科学基金中华学术外译项目,译为英文,在海外出版。7.《中华先哲的思维艺术》,北京大学出版社2006年版。8.《逻辑哲学讲演录》,桂林:广西师范大学出版社“大学名师讲课实录”丛书2009年版。附144课时演讲录音光盘。9.《中国逻辑学十讲》,中国人民大学出版社2014年版。10.《中国逻辑学趣谈》(中华优秀传统文化大众化系列读物),商务印书馆2016年版。11.《诸子百家逻辑故事趣谈》(中华优秀传统文化大众化系列读物),商务印书馆2017年版。

上世纪80年代以来如下拙著,包含中国古代逻辑内容:12.《墨子及其后学》,新华出版社1991年版;1993年修订版;北京中国国际广播出版社2011年版;《墨子大全》第75册,北京图书馆出版社2004年版。13.《墨学通论》,辽宁教育出版社1993年版;《墨子大全》第75册,北京图书馆出版社2004年版。14.《墨者的智慧》,三联书店1995年版;2003年第2次印刷,更名《墨子说粹》;《墨子大全》第76册,北京图书馆出版社2004年版。15.主编《墨学与现代文化》,中国广播电视出版社1998年版;2007年修订版;《墨子大全》第76册,北京图书馆出版社2004年版。16.《中华大典·哲学典·诸子百家分典》,云南教育出版社2007年版。17.《墨子鉴赏辞典》,上海辞书出版社2012年版。18.《墨子解讀》,中国人民大学出版社2013年版。19.《墨学七讲》,中国人民大学出版社2014年版。20.《墨子与墨学》,收入《中国文化经纬》系列丛书,中国书籍出版社2015年版。21.《墨经分类译注》,收入西泠印社2004年版《王玉玺书〈墨经〉》。22.《墨子大辞典》,商务印书馆2016年版。23.《墨学大辞典》,2015年国家社科基金后期资助项目,商务印书馆2016年版。24.《墨子趣谈》(中华优秀传统文化大众化系列读物),商务印书馆2016年版。

三、期待元研创新释

“研究进入新时代,期待元研超前贤。”展望未来中国逻辑史研究的深入,建议从元典的正确诠释入手,端正分析方法,概括科学结论,使中国逻辑史的研究,更加理想化和完善化,完成时代赋予的历史使命和社会责任,为中华民族复兴和新文化建设的伟业竭尽心力。

(一)期待元研有超越

中国逻辑史经典的诠释研究,借鉴元研究的观点方法。德国数学家希尔伯特把理论研究分为“对象和元”两个层次。把所研究的理论,叫对象理论。把研究对象理论时,所用的工具性理论,叫元理论。美籍波兰裔学者塔尔斯基,把语言区分为“对象和元”。把所讨论的语言,叫对象语言。把讨论对象理论时,所用的工具性语言,叫元语言。

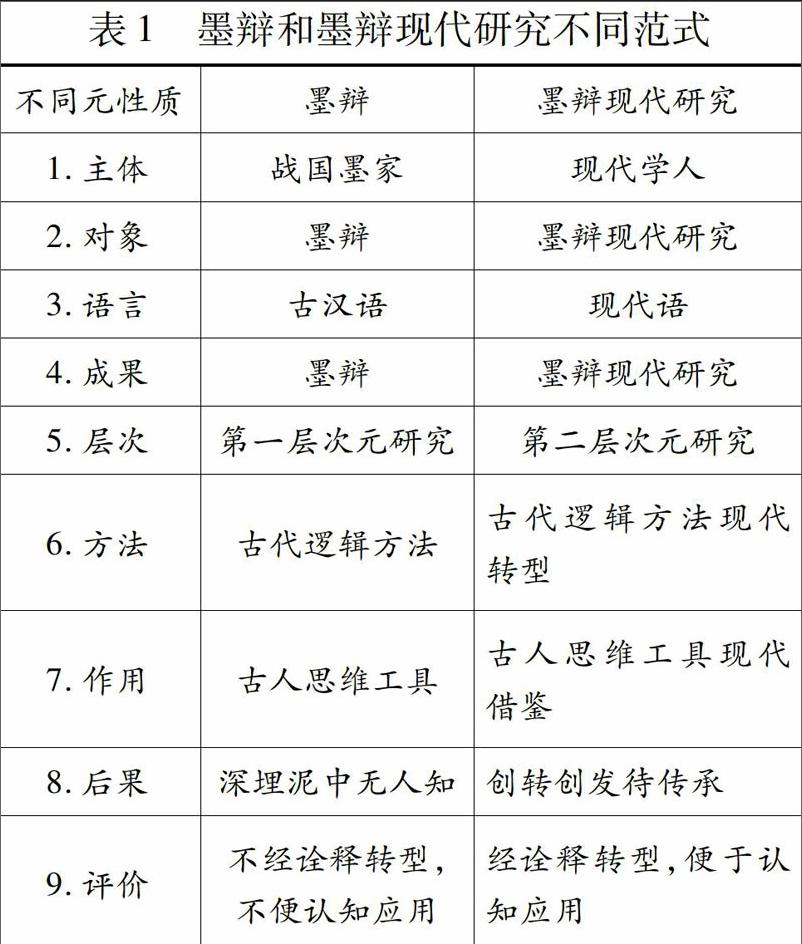

美国科学哲学家库恩认为,科学革命是范式转换的进程,范式转换导致理论和方法变革。借鉴库恩科学范式转换论的观点方法,分析中国逻辑研究历程,可知墨辩和墨辩现代研究,是两种不同范式的理论形态,在主体、对象、语言、成果、层次、方法、作用、后果、评价等方面,有不同元性质。墨辩和墨辩现代研究不同范式,见表1。

不经诠释转型,不便认知应用

经诠释转型,便于认知应用

《诗经·小雅·鹤鸣》:“他山之石,可以为错。”“他山之石,可以攻玉。”“攻”是治理。“错”是磨刀石。清郑世元《感怀杂诗》:“他山有砺石,良璧愈晶莹。”砺石是磨刀石。《论语·卫灵公》载孔子语:“工欲善其事,必先利其器。”现代世界逻辑科学方法是研究中国古代逻辑的利器。

杜甫《望岳》诗:“会当凌绝顶,一览众山小。”王之涣《登鹳雀楼》诗:“欲穷千里目,更上一层楼。”苏轼《题西林壁》诗:“横看成岭侧成峰,远近高低各不同。不识庐山真面目,只缘身在此山中。”名诗警句,可比喻用现代世界逻辑科学方法,研究中国古代逻辑的最佳学术境界。

(二)蕴当创谓有启示

借鉴傅伟勋创造性诠释学的五步法:1.实谓。原典实际上怎么说,原典校勘考证。2.意谓。原思想家想要表达什么,是“实谓”的意义,是原典训诂和语义分析。3.蕴谓。原典蕴藏的深层义理,有高低不同的多层蕴涵。4.当谓。原思想家应当说出的,创造的诠释学者应当如何重新表达,发掘原思想体系表层结构下的深层结构,为原思想家说出应当说出的话。5.创谓。为解决原思想家未完成的课题,现在必须创新地说什么,从批判继承者,转化为创造发展者,救活原有思想,消解其难题和矛盾,为原思想家完成创新思维课题,促进世界思想传统交流,培养创新力量。

用傅伟勋创造性诠释学的五步法,分析当今学界对中国古代逻辑的研究进程,可知当前学界对中国逻辑史经典的诠释方法,校勘训诂和义理研究,还远未超越傅氏所说前两种境界“实、意谓”,学界成果还远未达致理想,臻于完满,凝聚共识,更遑论傅氏所说的后三种境界“蕴、当、创谓”。在后三种境界“蕴、当、创谓”,推出更加理想化和完善化的成果,是时代赋予的历史使命和社会责任,为民族复兴和文化建设的伟业尽心竭力。

【 注 释 】

①龚育之等:《毛泽东的读书生活》,生活·读书·新知三联书店1986年版,第143、144页。

②《毛泽东书信选集》,人民出版社1983年版,第559—561页。龚育之等:《毛泽东的读书生活》,生活·读书·新知三联书店1986年版,第145—146页。

③《毛泽东书信选集》,人民出版社1983年版,第544页。龚育之等:《毛泽东的读书生活》,生活·读书·新知三联书店1986年版,第141、142页。周谷城《回忆毛主席的教导》,见《毛泽东同志八十五诞辰纪念文选》,人民出版社1979年版,第191页。

④《毛泽东书信选集》,人民出版社1983年版,第564页。龚育之等:《毛泽东的读书生活》,生活·读书·新知三联书店1986年版,第139—140页;《中国社会科学家辞典》现代卷,甘肃人民出版社1986年版,第372—374页。