共生理论视角下的体育课堂教学

——对我国部分省市体育课堂教学现状的调查与分析

2017-03-16丰国富

丰国富

(如皋初级中学,江苏 如皋 226500)

共生理论视角下的体育课堂教学

——对我国部分省市体育课堂教学现状的调查与分析

丰国富

(如皋初级中学,江苏 如皋 226500)

采用问卷调查法、文献资料法、统计分析法,对我国部分省市的体育教师和学生进行调查。结果表明:场地器材没有“妙用”;丰富的课外校外资源没有重视;学科资源整合与延伸手段不多;测试评价界面不系统;课堂互动界面不足;共生约束条件的组织教法良好。建议:设计好场地器材与环境;整合课外体育资源;挖掘教育资源;善搭共生界面;丰富接触方式;构建“共生体育课堂”。

共生理论;体育;课堂教学;现状;分析

共生理论首先由德国医生、真菌学奠基人de Bary(1831-1888年)在1879年提出:“共生是不同生物密切生活在一起(living togethet)[1]”。20世纪中期开始,共生理论被不断地应用到其他学科领域。共生体育课堂理论形式上借用了生物共生论的一些概念,是为研究体育课堂共生现象而建立的一种“课堂哲学”,是体育课堂教学发展的产物。共生体育课堂的构成要素有共生因子、互补资源、共生界面三部分。共生因子指构成共生体或共生关系的基本能量生产和交换单位,是形成共生体的物质条件,体育课堂共生因子包括教师、学生、教材、场地器材与环境四个方面的个体或群体;互补资源指在某一时间、地点、条件下能产生某些效能以满足人之需要者[1];共生界面指共生因子间的接触方式和约束条件的总和,比如:教学评价、互动交流、战术要求、比赛规则等等。本课题对我国部分省市体育课堂教学现状进行调查,用共生理论来审视现阶段体育课堂上教与学的过程中比较有代表性的主体及环节,尝试用共生理论来指导和修正教师行为,力争为构建“共生体育课堂”找到一些操作方面的突破。

1 研究对象与方法

1.1 研究对象

根据研究需要,采用随机抽样的方法在江苏、山东、浙江、安徽等15个省市中抽取教师140人、学生420人为研究对象,对其进行问卷调查。其中,小学教师51人,初中教师62人,高中(职中、技校、中专)(以下称高中)教师21人,大专院校教师6人;小学生134人,初中生166人,高中学生85人,大专院校学生35人。

1.2 研究方法

1.2.1 问卷调查法。通过“问卷星”平台发放在线问卷,回收教师有效问卷139份,学生有效问卷418份。有效回收率分别为99.3%和99.5%。

1.2.2 文献资料法。以“体育教学、现状、调查”为关键词、分类号“G80”在“万方数据知识服务平台”上检索到期刊论文529条,再其中筛选与本研究相关度较高的论文23篇。1.2.3 统计分析法。利用“问卷星”平台的“默认报告”及“分类统计”、“交叉分析”等工具进行分析比较。

2 结果与分析

2.1 共生因子之场地器材及环境现状

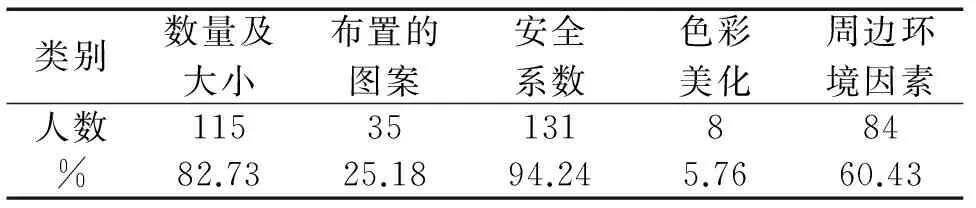

场地器材作为共生因子之一,其质与量对体育课堂上学生练习负荷、学习效率的影响是尽人皆知的,可往往也是体育课堂共生中最易被忽视的对象。所以,充分研究场地器材的现状,对研究体育课堂共生现象尤其重要。调查中,仅有28.06%的老师表示场地与器材都很充足,表示场地与器材都不足的占38.85%,两者有一方面不足的各占16.55%。虽说目前各类学校对体育硬件上投入已经较多,但还是没能完全满足体育教师们的需求,说明投入出现了偏差。另外,从表1可见,体育教师们对场地器材的:数量大小、安全系数、周边教学环境的关注较高,而对图案的布置、色彩的美化等方面的隐性辅助教学的研究还很不够。说明教师对场地器材及环境对课堂学习的促进作用和教学过程对场地器材及环境的检验作用认识不足,教师“备场地器材”的意识和能力还不高。

表1 场地器材的布置情况

2.2 共生因子之教材及其延伸现状

在体育课堂共生系统中,教材这一共生因子能影响教师、学生、场地器材,反过来师、生、场地器材也影响教材的选择,甚至迫使教材进行革新。调查发现,体育教师在选择教材时主要依据学生的兴趣和需要(占81.29%),其次是场地器材(占68.35%)、考试项目(占63.31%)、身心特点(占53.24%)和教师特长(占42.45%)。在具体内容的选择上依次是球类(92.09%),田径(84.89%),校本教材(39.75%),体操(38.13%),传统体育(22.3%)。说明,体育教师们在教材的选择上能做到育体与育心协调、兴趣与能力兼顾、学生基础与教师能力全面考虑。“以学生发展为中心”、“关注学生的需求”等课程理念已被体育教师接受,大部分体育教师能根据各地各校的教学实际以及学生的基础水平和需求,选择相应的教学内容以满足学生的不同需求[2]。

2.3 互补资源之课外、校外体育现状

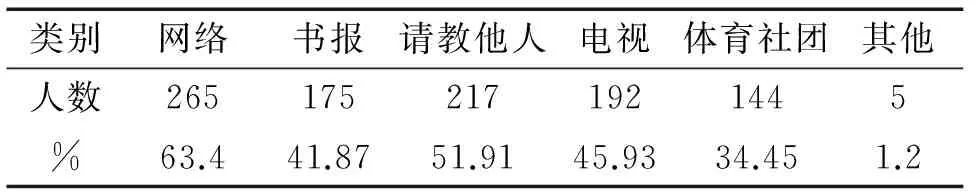

各共生因子因对资源的需求而走到一起,他们或互换资源或分享资源或争夺资源,无资源则无共生。课外、校外体育作为课堂教学的互补资源必然会成为共生体育课堂必不可少的一部分。从表2可见,学生的课外体育知识获得面比较广,授众面的大小依次是:互联网、他人、电视、书报、社团。随着现代媒体的普及,学生获取体育课外知识资源的量和速度让人惊叹。尤其是网络,几乎可以实现随时随地与体育知识对接。另外,在调查中发现有34.69%的学生表示“从来没有体育作业”,表示“老师经常布置作业”的学生只占16.03%。说明体育教师没有充分认识课外体育作业的作用,没能用好体育作业的教育平台。调查中还发现,学生们参加课外、校外体育锻炼的意愿还是非常强的,达到了80%以上。如能为他们搭建一个好的锻炼平台,整合好课内外、校内外资源,做到课内外、校内外的共融共生,相信我们的体育课堂会变得更加生龙活虎。

表2 课外获得体育与健康知识的来源情况

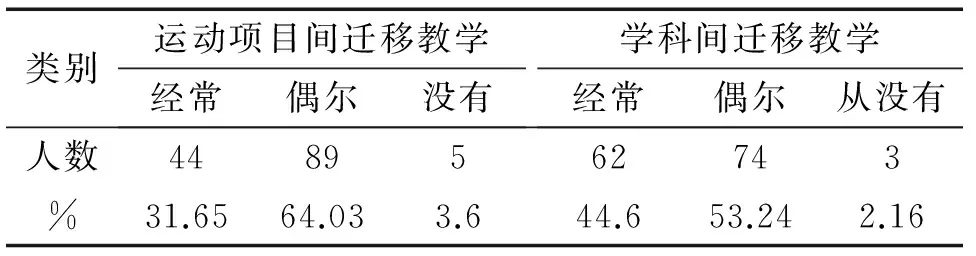

表3 体育课堂迁移教学情况

2.4 互补资源之学科延伸现状

体育以外的、生活中的、思想品德中的知识与能力,都是共生体育课堂中重要的互补资源。从表3可见,无论是运动项目间的迁移教学还是与其他学科间的迁移教学,教师都能在平时的教学中有所体现。能很好的做到学科间、项目间的融会贯通,共同发展。再从教师进行情境教学的情况看,能经常创设情境进行教学的有51人(占36.69%),有82人(占58.99%)很少用情境教学。不少体育教师认为情境教学只是些“小把戏”,没能认识到生活情境的设置是让学生掌握运动技能的一种教学载体,他俩原本就是一个共生体。另外,在调查中表示重视并有计划实施德育的老师占57.55%,表示只定德育目标但课上并不会按计划实施的占22.3%,表示自己只是课上应急地进行一些品德教育的占20.14%。表明体育教师们重体育轻德育的思想较为严重,对体育品德的教育过程还比较模糊不清,也直接导致了体育与德育共生状况的不理想。

2.5 共生界面之评价测试现状

评价与测试作为师生教与学行为的价值标尺,也是体育课堂共生因子间进行资源互换、分享的共生界面。所以评价与测试对体育课堂共生关系的形成与维系有着举足轻重的作用。从表4的测试内容看,“《国家学生体质健康标准》测试”和“学什么就测什么”为老师们选择的主要方面。因量化的测试比较好组织与评判,致使老师们平时测评的内容比较单一化、任务化。由表4评价方式看,大多数老师在对学生学习评价时都能做到客观、公平、全面。也有20.57%的学生认为,老师对学生的评价只是老师随意进行的。说明这部分教师还没能形成一个多方法、多主体的客观、公平、公正的综合评价体系。教师对学生进行自评与互评的指导不够,导致21.53%学生对学习评价的认识不足。使得评价测试这一接触方式在体育课堂共生中没有发挥出应有的作用。

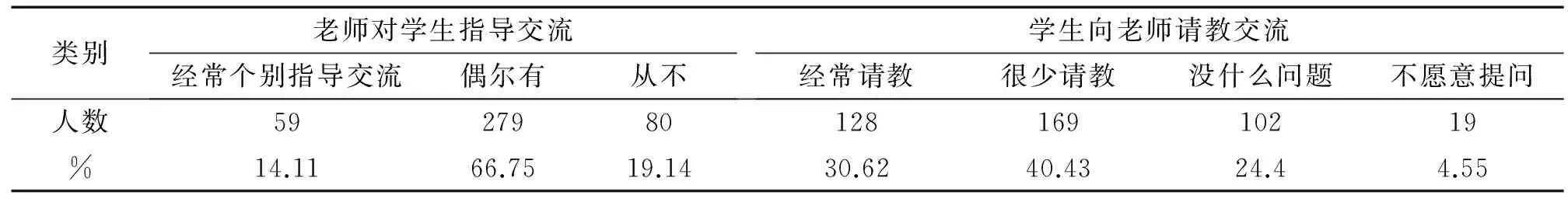

2.6 共生界面之互动交流现状

体育课堂中的互动交流作为共生界面中的接触方式之一,担负着师生学习资源交互的桥梁作用。课堂上互动交流的状况,直接影响体育课堂上的共生效能。①从表5反映出体育课堂中教与学大多数是比较主动积极的互动行为。不过教师还没做到兼顾全面,不能主动与不善或不愿互动交流的学生接触,拉近师生距离。②在接受调查的学生中有190人经常在自己的优势体育项目活动中帮助同学,207人偶尔帮助他人,仅21人表示从不帮助他人。少部分从不帮助他人的学生主要是在体育学习过程中还没有体验到成功,使其对体育学习没有自信,缺少老师和同伴的关心和帮助。

表5 课上师生指导、学习交流情况

2.7 共生界面之组织教法现状

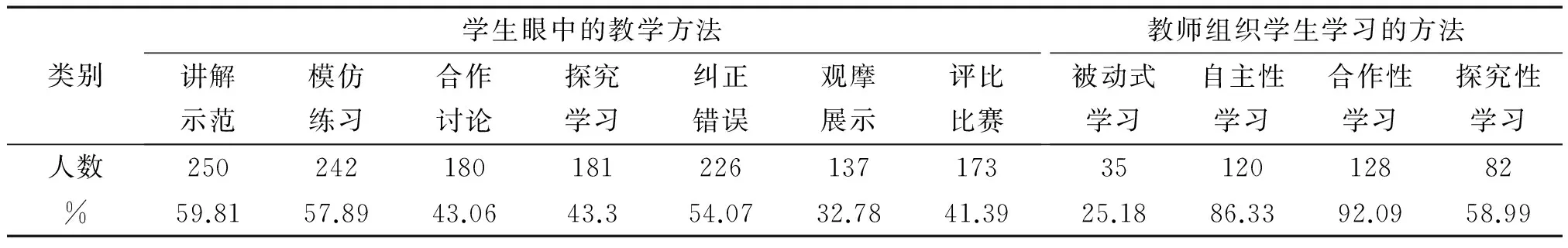

体育课堂教学中的组织教法是体育课堂共生界面的约束条件之一。约束条件是形成和维护共生关系的前提,一但约束条件发生改变共生平衡就被打破,共生关系也就发生演变或消失。所以研究教与学的方法的现状就能反映出体育课堂共生关系的级别,掌握共生效能度。由表6看,体育教师在常用的教学方法的选择上,能注意到传统与现代相结合,知识与技能、过程与方法、情感态度与价值观的全方位兼顾。重视学生在学习过程中的主体地位,注重培养学生自主学习、合作学习和探究学习的能力。说明,从2001年《义务教育体育(与健康)课程标准(实验稿)》颁布以来,我国体育课堂教学状况发生了翻天覆地的变化。陈旧、落后的教育教学思想受到挑战,新的、先进教育思想成为主流,从而使教学方式、方法发生了新的变化[3]。

表6 体育课堂教与学的方法情况

3 结论与建议

3.1 结论

3.1.1 作为共生因子之一的场地器材与环境,教师们关注得更多的是其数量、质量,对其如何在现有条件下被最大化的研究太少。体育教师们对“备场地器材”的理解还是停留在“摆放”上,很少追求“妙用”。另外,教师对教材这一共生因子的处理很重视,在选择教材时大部分体育教师能根据教学目标和其他共生因子的不同需求作出正确的处理。

3.1.2 互联网、他人、电视、书报、社团是学生获取课余体育知识的常用渠道,尤其是网络能让学生最快速的获取大量的体育知识。学生参加课余体育锻炼的意愿还是非常强的,但教师却很少布置课后体育作业让学生在课后锻炼。这些丰富的课外、校外体育共生资源还没有引起体育教师们足够的关注。

3.1.3 师生对于不同学科知识与技能资源的整合运用上,能注意到学科间、项目间的共生共融,共同发展。在课堂与生活的共生方面,部分教师对教材的生活化处理不重视,不重视在生活情境活动中检验学习成果。虽说体育与生活的共生资源比较丰富,但课上能提供的共生界面太少,导致了一些共生因子间没能形成共生关系。这些还表现在“育体”与“育德”上,教师在体育课堂上对品德的培养教育过程还显得比较模糊不清、手段欠缺。

3.1.4 以《国家学生体质健康标准》测试代替评价,以量化考核作为评价学习的观念还没有完全改变。并且测试内容比较单一化、任务化、随意化。在平时的学习评价中还不能按《体育与健康课程标准(2011版)》要求做到多元内容、多样的方法、多元的评价标准和评价主体,没能构成科学的体育与健康评价体系。使其共生界面的作用没有达到理想的效果,影响了体育课堂共生效能的产生。

3.1.5 大部分学生在体育学习过程中还是比较乐意与同学和老师交流体育学习经验,分享学习体会,以求共同进步的。有少部分不善或不愿与他人进行学习交流的学生没有引起教师和同学应有的重视与关心。

3.1.6 教师在组织教法的选择上能注意到传统与现代相结合,知识与技能、过程与方法、情感态度与价值观的全方位兼顾。从而为体育课堂共生关系的形成提供良好的约束条件。

3.2 建议

3.2.1 设计教学环境,繁荣共生因子。教师平常研究得最多的是教师、学生、教材这三个共生因子,不太注重场地器材与环境的研究。错误认为那是学校的硬件,自己爱莫能助。学校体育设施固然要向实用化方向投入,避免出现类似于“形象工程”的投入。但教师们也要提倡现有器材的改造,废旧器材的再利用。要变“摆放器材”思想为“设计场地器材”的思想。大量的实践也已证明,理想的场地、设备、器材对学生的体育学习心理会产生良好的促进作用。体育教师用心去认真研究课堂上的器材及场地的布置,并把其它学科的相关知识融入其中,如,音乐、色彩、光照、形状的变化都能给学生的学习心理起到暗示作用,不但能使体育课堂更加丰富多彩,而且能让课堂教学收到事半功倍之效[4]。

3.2.2 整合课外体育资源,服务课堂教学。为学生创造更多的机会接触体育媒体,充分利用网络、电视、书报、体育社会组织等渠道拓展体育知识。利用其他学科知识丰富体育知识,并学会运用各类知识解决体育学习中的问题。可以将智能手机(平板电脑)作为教学媒体引入体育课堂,课堂上学生在老师的引领下有目标的在网上获取资源,交换资源,甚至进行学习交流。重视课后体育作业,认真研究体育作业的相关操作方式、方法。借助全民健身场地设施,利用“微信群”之类的通信平台的视频功能,进行家庭作业的布置、检查、纠错和回练。使课内外、校内外、学科内外共生、共融、共进,为学生“健康生活一辈子”服务。

3.2.3 挖掘教育资源,促进多元共生。以“共生理论”和“最近发展区理论”为指导,合理安排教学资源的迁移共生。争取更多地为四个共生因子提供更多的资源交互的界面,没有共生界面的资源是私有化的,是独立的。教育源自生活也要回归生活,体育课堂与生活资源的共生不可或缺。多设计有生活实践意义的情境,切忌“无病呻吟”的“作秀”。将体育品德的培养落实到看得见摸得着的体育学练活动中去,而不是空喊口号。使体育课堂不仅是人与人共生、人与物共生的课堂,也是人与生活、品德、情感、智慧共生的课堂。

3.2.4 善搭共生界面,科学测试评价。在测试评价这一共生界面下,学生体育与健康学习和发展情况得到检验,学生的能力、水平、个性得到展示。所以测试评价不仅是体能与技能的展示,也是态度与情意的共生。所以,在测试评价方面来不得半点马虎,一定要按《体育与健康课程标准》要求确实做好:定性评价与定量评价相结全、形成性评价与终结性评价相结合、相对性评价与绝对性评价相结合。这样才能发挥好评价的共生界面作用,彰显其育人功能。

3.2.5 丰富接触方式,加强互动交流。任何事物的共生都是具有互动性的,只有事物间正向的合作与竞争的良性互动,才能不断形成新的共生过程[5]。教师要丰富组织教法,尽可能多的提供接触方式,使体育课堂的共生能多样性、多层次地呈现。体育教师应注重在组织教学、讲解、示范、提问、评价、讨论和动作练习之中科学合理的运用师生互动。在课堂传授、练习、讨论过程中多运用生生互动。在互动中深化学生的认知,拓宽思路,发展学生的理解和表达能力,有助于培养学生的合作精神[6]。

3.2.6 研究共生理论,构建共生体育课堂。共生理论是理论原理,又是一种方法论,也是共生体育课堂构建的指导思想。教师应学习并运用共生理论,不断优化共生体育课堂的构成要素。要善于用“共生”的理念来改良原有的体育课堂,改变以往课堂中偏重于知识传递、技能掌握以及纪律管理的状况,求得知识与技能、过程与方法、情感态度与价值观的的全方位实现,是将体育课堂从“技术课堂”、“体质课堂”向“健康课堂”“生命课堂”转化的本质提升[7]。从而实现体育课堂教学的“人尽其才、物尽其用、美美与共、和而不同”的境界[8]。

[1] 胡守钧.社会共生论[M].第二版.上海:复旦大学出版社,2012:1,6.

[2] 汪晓赞,季浏,金燕.我国新一轮中小学体育课程改革现状调查[J].上海体育学院学报,2007,31(6):62-67.

[3] 季浏.《体育与健康课程标准》实施过程中应注意的几个问题[J].上海体育学院学报,2006,30(4):76-79.

[4] 丰国富.让场地设施辅助教学[N].中国教师报,2005-02-23(103).

[5] 李思强.共生构建说[M].北京:中国社会科学出版社,2004:196-197.

[6] 张钦.河南省高职院校体育课堂教学的现状与对策研究[J].郑州牧业工程高等专科学校学报,2010,30(2):75-76.

[7] 杨浩.名师简介[J].初中生世界:初中教学研究,2016(20):封2.

[8] 周振宇.共生课堂——一种基于教育生态学的新思考[J].教育研究与评论,2010(6):48-54.

Sports Classroom Teaching From the Perspective of Symbiosis Theory——The investigation and analysis of the present situation of physical education class in some provinces and cities in China

FENG Guo-fu

(Rugao Junior High School, Rugao 226500, China)

Using the methods of questionnaire survey, literature and statistical analysis, this paper carries on the investigation to some provinces of our country sports teachers and students. The results show that the equipment has not “magical effect”. Rich extracurricular resources doesn’t been pay attention. The integration and extension of disciplinary resources are not enough. The interface of test and evaluation is not systematic. The classroom interaction interface is not insufficient. The symbiotic constraints are well organized. It is suggested to design good equipment and environment, to integrate extra-curricular sports resources, to tap educational resources, to make good use of symbiotic interface, to enrich contact ways, and to construct Symbiosis Physical Education Classroom.

symbiosis theory; physical education; classroom teaching; current situation; analysis

江苏省十二五教育科学规划2015年度重点自筹课题《共生体育课堂的理论与实践研究》(T-b/2015/024)

2016-12-22

丰国富(1976-),男,江苏如皋人,一级教师.

1004-3624(2016)02-0107-05

G807.4;G807.3;G807.2

A