喀斯特常绿落叶阔叶混交林土壤磷钾养分空间异质性

2017-03-09宋同清曾馥平彭晚霞

王 华,陈 莉,3,*,宋 敏,宋同清,曾馥平,彭晚霞,杜 虎,苏 樑,3

1 湖南农业大学生物科学技术学院,长沙 410128 2 中国科学院亚热带农业生态研究所亚热带农业生态过程重点实验室,长沙 410125 3 中国科学院环江喀斯特生态系统观测研究站,环江 547100 4 湖南农业大学农学院,长沙 410128

土壤是一种形态和演化过程都十分复杂的自然综合体,受气候、生物、母质、地形、成土时间等成土因素的影响,具有复杂性和时空变异性[1]。即使在土壤类型和质地相同的区域内,同一时刻土壤特性在空间上也有明显的差异[2]。土壤养分是土壤提供的植物生长发育所必需的营养元素,是土壤肥力的物质基础,也是土地评价和管理的重要指标之一。由于受到自然因素和人为因素的共同作用,土壤养分也具有高度的空间变异性[3- 6]。土壤P、K不仅是植物生长发育所必需的营养元素,也是影响区域水体生态环境的重要属性,因此,研究其时空变异对喀斯特生态系统的恢复和重建等具有重要的理论与现实指导意义,以实现喀斯特地区的生态、经济、社会的和谐和可持续发展[7]。

一些学者[8- 9]利用土壤学家Fisher所创立的传统统计方法对土壤性状的空间分布进行了定量描述,但由于此方法要求样本的取值相互独立,给土壤空间变异的研究带来了很大的局限性。20世纪60年代Matheron创立了地统计学理论[10],为土壤空间变异性研究提供了有效的方法,掀起了国外学者对土壤空间变异性研究的热潮[11- 13]。目前,土壤空间变异性研究已成为土壤科学的重要研究内容和热点[14- 16]。如:Corss和Schlesinger[17]认为小尺度上的土壤异质性分布与群落优势种分布一致;Farlely等[18]在研究阔叶林地时发现,在20 cm小尺度上,土壤的养分含量差异非常大,同时也有研究表明[19- 21]土层深度对森林土壤养分含量的影响差异显著,且随着土层的加深土壤有机质和速效钾的含量降低;宋同清等[22]认为中小尺度上微生境土壤理化特性等因素可能是推动植物群落结构变化的主力军。有关土壤养分空间分布的研究颇多,但国内外的研究多数集中在小尺度、单因素[23- 25],而在较大尺度上的喀斯特土壤养分空间分布研究较少[26- 38]。喀斯特地区人口密度高、增长速度快、可利用土地少、生产方式落后等不利因素使得该区域生态系统承受压力大,水土流失严重,基岩裸露率高,最终导致愈来愈严重的石漠化现象。本文以广西木论国家级自然保护区典型森林(常绿落叶阔叶混交林)土壤为研究对象,应用经典统计和地统计法学方法分析了该森林土壤磷钾养分TP、TK、AP、AK的空间格局、相关性与变异性等特征;同时,通过Pearson相关性分析该区域内坡度、坡向、土层深度等环境因子对土壤养分分布的影响,旨在为喀斯特地区的土壤养分库的评价、生态保护和恢复研究提供理论支持。

1 研究区概况与研究方法

1.1 研究区概况

研究区位于广西环江毛南族自治县西北部木论国家级自然保护区25°07′01″—25°12′22″N,107°54′01″—108°05′51″E,南缘云贵高原,北连贵州茂兰国家级自然保护区,总面积8969 hm2,海拔400—1000 m。该区域为中亚热带季风气候,年平均气温15—18.7℃,最冷月(1月)平均气温3.4—8.7℃,最热月(7月)平均气温23—26.7℃,≥10℃,年积温4700—6300℃;年降雨量1530—1820 mm,集中于4—8月,年平均相对湿度为80%—90%,无霜期235—290 d,气候温暖,雨量充沛。土壤主要为石灰土和零星分布的硅质土,河流及水时空分布不均,地域性来水差异大。研究区植被为中亚热带石灰岩常绿落叶阔叶混交林,属隐域性喀斯特森林植被顶极群落类型,是目前世界上同纬度地区残存下来的仅有的、原生性强、相对稳定的喀斯特森林生态系统,也是喀斯特区原生性森林分布面积最大的区域。植被成层现象比较明显。

1.2 样品采集与分析

图1 木论样地地形图Fig.1 The contour map of the 25 hm2 Mulun forest plot

通过勘测,于2014年3月在研究区内设置一块500 m×500 m的大样地,作为长期监测样地(图1)。参照CTFS标准采用规则网格法(20 m×20 m)进行样点布置,用全站仪和GPS基站相结合的测量方法设置和划分样地,参考木论自然保护区的森林状况和植被、地形分布状况,共设置625个小样方,样方4个角用水泥桩作永久标记。在每个20 m×20 m样方内,按照其中心点半径2 m范围内五点取样法,用直径5 cm的土钻取表层(0—10 cm)土壤5个混合成一个样品,代表该样点样本。同时记录各样方坡向、坡位、海拔、土层厚度等相关立地因子。将所有混合土样带回实验室风干、过筛,以备分析测定全磷(TP)、全钾(TK)、速效磷(AP)、速效钾(AK)。坡向视为坡度方向或山体所面对的罗盘方向,以度为单位按逆时针方向进行测量。岩石裸露率以样点周围2米范围内岩石出露的面积估算。凹凸度为样方的海拔减去该样方相邻的8个样方海拔的平均值。全磷(TP)的测定采用氢氧化钠熔融—钼锑抗显色—紫外分光光度法;全钾(TK)的测定采用氢氧化钠熔融—火焰原子吸收分光光度法;速效磷(AP)的测定采用0.5 mol/L碳酸氢钠浸提—钼锑抗显色—紫外分光光度法;速效钾(AK)的测定采用乙酸铵浸提—火焰原子吸收分光光度法[29]。

1.3 数据处理

使用SPSS 18.0(统计分析与检验、Pearson相关性)、Minitab 16(Box-Cox法)、GS+(地统计分析)、ArcGIS 9.3(克里格插值图)等软件,采用经典统计学和地统计学方法对样本数据进行分析处理。

1.3.1 半方差函数分析

半方差函数是地统计学研究中特有的基本工具,用来描述属性变量在空间上的差异程度,它是距离的函数,也是应用最广泛的空间格局描述工具,其公式如下:

(1)

式中,γ(h)为半方差函数值;h为两样本点的空间距离;N(h)为间距等于h的点对数;Z(xi)为区域化变量Z在位置xi的实测值;Z(xi+h)为与xi距离为h处样点的值。一般认为半方差函数只有在最大间隔的l/2内才有意义。块金值 (C0)、基台值(C0+C)和变程(A)为半方差分析的重要参数,块金值与基台值的比值用来表示空间变异程度,一般认为块基比C0/(C0+C)<25%时,空间变量为强烈的空间自相关,在25%—75%之间时,为中等空间自相关,>75%为弱空间自相关。本研究中所有半方差函数的有效滞后距均设为最大滞后距的1/2,采用指数模型进行拟合。

1.3.2 克里格插值

克里格插值是建立在半方差函数理论的基础上,在一定区域内对变量的取值进行无偏最优估计的一种方法,也是最简单、应用最广泛的一种插值方法。在普通克里格插值中,对于任意待估点(块段)x0的实际值Z(x0),其估计值 Z#(x0)通过该待估点(块段)周围的n个有效样点Z(xi)的线性组合得到。

(2)

式中,λi为权重系数。在满足无偏条件下,要使预测值的估计方差最小,即:

σ2=Var[Z(x0)-Z#(x0)]=min

(3)

2 结果与分析

2.1 土壤磷钾养分经典统计描述

采用样本均值±3倍标准差来识别特异值,在此区间外的数据均定为特异值,分别用最大和最小值代替,后续计算均采用处理后的原始数据。由表1可知,土壤中TP、TK、AP、AK的含量分别为(1.60±0.76) g/kg、(5.42±2.74) g/kg、(5.74±3.63) mg/kg、(5.20±2.96) mg/kg。从变异系数看,土壤磷钾养分的变异系数范围为47.66%—63.22%,均属中等变异水平。其中变异系数最大的指标为AP,为63.22%。通过对偏度、峰度的观测以及采用 K-S 法对4种土壤磷钾养分数据进行非参数检验,在5%的检验水平下,结果均不符合正态分布。用Box-Cox法对不符合的样本进行转换,转换后数据再进行单样本Kolmogorov-Smirnov检验,结果表明均符合正态分布。

表1 土壤磷钾养分含量的描述性统计分析及正态分布检验

*表示经Box-cox转换后为正态分布

2.2 土壤磷钾养分空间自相关分析

Moran′sI的数值大小反应了土壤养分指标的空间自相关性大小。由图2可以看出,研究区土壤磷钾养分呈现出一定的结构性,TP与AP之间具有相似的空间结构。AP的Moran′sI系数在-0.124—0.497之间,I系数达0.497,表明相对于其他养分指标,AP的对空间的依赖程度较大;TP、TK、AK的Moran′sI在-0.043—0.313之间;各养分空间自相关的排序大小为:AP>TP>AK>TK。所有养分指标的Moran′sI系数均随着滞后距的增大而减小,在220 m左右出现拐点,Moran′sI下降为负相关并趋于平缓,说明在该研究区220 m范围内森林原生性较好。

图2 研究区土壤磷钾养分空间相关图Fig.2 Spatial correlation diagram of soil phosphorus and potassium nutrients in the study area

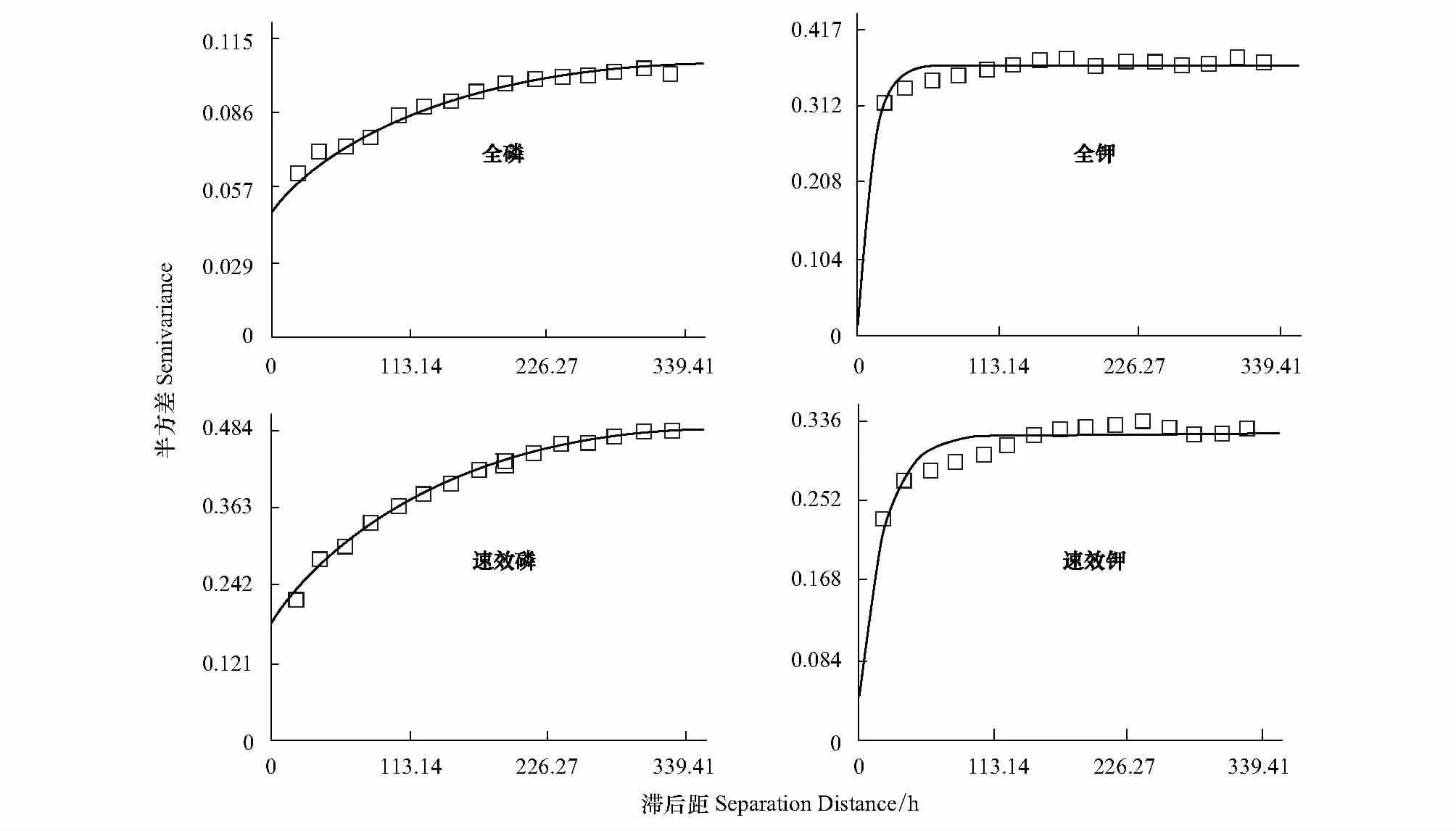

2.3 土壤磷钾养分半方差函数

土壤特性空间异质性的经典统计分析中将土壤特性看作随机的、彼此相互独立的。然而实际中,在一定的空间范围内,土壤性状存在一定的空间依赖性。由表2和图3可看出,研究区土壤磷钾养分TP、TK、AP、AK变异函数值的最佳拟合模型均为指数模型,决定系数R2均很高,在0.671—0.995之间,能很好地反映土壤磷钾养分的空间结构特征。研究区各土壤磷钾养分指标的块金值/基台值C0/(C0+C)依次为TK>AK>AP>TP,其中TP、AP块金值/基台值C0/(C0+C) 为50.4%、64.4%,空间自相关中等,主要受结构因子影响;TK、AK块金值/基台值分别为88.4%、86.6%,为弱空间自相关。变程反映土壤性状的有效空间自相关距离,研究区TP、AP的变程分别为336.00、373.50 m,表明空间连续性较好;TK、AK的变程在33.30—64.50 m之间,空间依赖性较强。

表2 研究区土壤磷钾养分半方差函数模型类型及参数

图3 研究区土壤磷钾养分半方差函数Fig.3 Semivariogram of soil phosphorus and potassium nutrientsin the study area

2.4 土壤磷钾养分空间分布格局

为了能更直观地反映研究区土壤参数的空间分布特征,根据半方差函数模型Arc GIS 9.2 软件进行Kriging 插值分析,分别绘制全磷(TP)、全钾(TK)、速效磷(AP)、速效钾(AK)4种土壤养分的空间分布图(图4)。从图中可看出,研究区土壤养分TP表现为坡下(含洼地)含量高,坡上含量较低,在偏西北方向出现最大值;AK表现为中坡含量高于洼地含量;AP呈斑块状分布,规律性不强,样地正北方向出现最大值;TK斑块破碎化程度较高。

图4 土壤磷钾养分空间分布图-克里格插值图Fig.4 Spatial distribution diagram of soil phosphorus and potassium nutrients—Kriging maps

2.5 土壤磷钾养分空间变异的影响因素

经过Pearson相关性分析计算4个土壤磷钾养分指标的相关性矩阵(表3),可以看出研究区4种养分指标TP、TK、AP、AK均与海拔呈负相关,其中TP、TK、AP与海拔呈极显著负相关;各指标与坡向和地面凹凸度均为负相关,其中坡向与TP呈极显著负相关关系,地面凹凸度与TP、TK呈极显著负相关;土层深度与AK呈极显著负相关;岩石裸露率与AP呈显著负相关,与TP、TK、AK呈正相关关系;坡度与TP、AP呈极显著负相关。说明土壤磷钾养分主要受海拔、坡度、地面凹凸度的影响。海拔较低、坡度较缓的点,土壤磷钾养分的含量也较高。

表3 土壤磷钾养分与环境因子Pearson相关性分析

**.在0.01水平(双侧)上显著相关,*.在0.05水平(双侧)上显著相关

3 讨论

研究区位于木论自然保护区缓冲带内,为一典型的峰丛洼地单元,森林保存完好、人为干扰少、植被多样性高、地形地貌复杂多变、微生境丰富[7]。经典描述性统计分析发现,研究区土壤各磷钾养分指标差异较大,这可能与喀斯特地区土壤的高异质性及营养元素的淋溶特征密切相关。喀斯特常绿落叶阔叶林土壤磷钾养分变异系数在47.66%—63.22%之间,均为中等变异;TP、TK、AP、AK养分含量的变化范围与刘璐等[30]的研究结果相符,即原生性较好的喀斯特森林的养分水平皆呈现出较高的水平,同时也与自然保护区内的生态结构功能和保护区的顶极群落优势密切相关。研究区常绿落叶阔叶混交林土壤因子的基本特征与其他亚热带森林有所不同。与浙江常绿阔叶林土壤相比[31],本研究区土壤TP含量均值高于浙江常绿阔叶林水平;与鄂西南亚热带常绿落叶阔叶混交林相比[32],研究区土壤TP、AP较高,AK较低。

基于前期对喀斯特土壤主要养分和水分的空间异质性研究[33- 36],进一步对喀斯特常绿落叶阔叶混交林土壤磷钾养分含量进行分析发现,研究区土壤磷钾养分呈现出一定的结构性,所有养分指标的Moran′sI系数均随着滞后距的增大而减小。研究区TP、TK、AP、AK变异函数值的最佳拟合模型均为指数模型,对土壤空间变异具有极高的拟合度,表明研究区土壤具有良好的空间结构。土壤性状的空间异质性是结构因子和随机因子共同作用的结果。影响土壤空间变异的结构因素为母质、气候、地形等自然地理要素,随机因素则为取样设计、测定误差与干扰等人为原因。喀斯特常绿落叶阔叶林土壤TP、AP呈空间自相关中等,说明其变异是由结构性变异(环境因子等)和随机因素共同引起的;TK、AK为弱空间自相关,说明随机因素对这两项土壤养分指标空间分布的的影响较大, 可能与干扰、试验误差有关。研究区TP、AP的变程较高,空间连续性较好;TK、AK空间依赖性较强。与湖北[32]及浙江常绿落叶阔叶混交林[37]的同类研究相比具有相同点与不同点:相同点在于均发现土壤AP的变异系数相对其他因子较高,这表明相比其他养分指标,土壤AP易受其他因素影响;不同点在于本文发现土壤AP的半方差变程最大,而湖北与浙江同类森林中土壤AP较其他因子的半方差拟合的变程相对较小,这可能与喀斯特生态系统具有独特的二元水文结构及复杂的微生境有关,生态系统的结构与功能对土壤空间分布格局产生重要影响。

空间异质性导致空间格局的存在,Kriging 等值线图能更深刻、全面和直观地反映土壤磷钾的空间分布。研究区土壤TP表现为坡下(含洼地)含量高,坡上含量较低,这是由于土壤中的P主要来源于基岩的风化,并通过植物的表聚作用在表层土壤积累,因而凋落物P是表层土壤P的直接来源[38-39];潘复静等[40]研究表明,在峰丛洼地,凋落物P沿坡面具有明显的空间分异规律,随坡位的升高而降低,这也是本研究土壤TP坡上含量较低的主要原因。AP、TK呈斑块破碎化,这可能与土壤的淋溶特征有关。由于土壤养分受多种因子的综合作用,不同养分的破碎化程度不一样,还需进一步分析地形因子在土壤养分变化中的作用,以便对土壤养分空间格局机理进行合理的解释。

环境因子对喀斯特森林土壤磷钾养分空间分布特征和变异规律起着非常重要的作用[41]。研究区TP、TK、AP、AK均与海拔、坡向和地面凹凸度呈负相关关系;AK与土层深度极显著负相关;TP、AK与坡度呈极显著负相关关系;岩石裸露率与AP负相关。海拔、坡度和地面凹凸度对土壤磷钾养分的影响最大,说明海拔越高、坡度越陡的点,土壤磷钾养分的含量较低。这可能是由于淋溶作用强烈、植物的表聚作用以及凋落物相关。

以贵州为中心连带成片的中国西南喀斯特地区(世界三大岩溶地区之一)受地球内动力、强烈的地质运动、高温多雨且分布不均、碳酸盐岩溶蚀性强、水文二维结构明显以及其适生植物具有嗜钙性、耐旱性和石生性等限制特点的综合影响,生境和植被具有高度异质性,生态系统的稳定性和抗干扰性差,退化容易恢复难[42]。土壤特性空间变异研究可为土壤质量的恢复与改善,喀斯特脆弱生态系统植被的迅速恢复和生态重建提供理论依据。

4 结论

(1)喀斯特常绿落叶阔叶混交林土壤各磷钾养分含量顺序依次为AP>TK>AK>TP,变异程度均为中等变异。

(2)各磷钾养分变异函数值的最佳拟合模型均为指数模型,决定系数均很高;TP、AP空间自相关中等,TK、AK为弱空间自相关。

(3)土壤TP表现为坡下(含洼地)含量高,坡上含量较低;AK表现为中坡含量高于洼地含量;AP、TK呈斑块破碎化分布。

(4)海拔、坡度和地面凹凸度是影响各土壤磷钾养分分布的主要因子。

[1] 王炜明. 基于GIS的地统计学方法在土壤科学中的应用. 中国农学通报, 2007, 23(5): 404- 408.

[2] 高艳霞, 徐东瑞. 石家庄市边缘带土壤养分空间分布特征研究. 土壤通报, 2009, 40(5): 1063- 1068.

[3] 徐剑波, 宋立生, 彭磊, 张桥. 土壤养分空间估测方法研究综述. 生态环境学报, 2011, 20(8/9): 1379- 1386.

[4] 陆琦, 马克明, 张洁瑜, 卢涛, 倪红伟. 三江平原退化湿地和农田土壤养分的比较研究. 生态与农村环境学报, 2007, 23(2): 23- 28.

[5] Du H, Wang K L, Peng W X, Zeng F P, Song T Q, Zhang H, Lu S Y. Spatial heterogeneity of soil mineral oxide components in depression between karst hills, Southwest China. Chinese Geographical Science, 2014, 24(2): 163- 179.

[6] 刘淑娟, 张伟, 王克林, 陈洪松, 舒世燕, 谭卫宁. 桂西北喀斯特峰丛洼地表层土壤养分时空分异特征. 生态学报, 2011, 31(11): 3036- 3043.

[7] 宋同清, 彭晚霞, 杜虎, 王克林, 曾馥平. 中国西南喀斯特石漠化时空演变特征、发生机制与调控对策. 生态学报, 2014, 34(18): 5328- 5341.

[8] 陈效民, 吴华山, 孙静红. 太湖地区农田土壤中铵态氮和硝态氮的时空变异. 环境科学, 2006, 27(6): 1217- 1222.

[9] 张春霞, 郝明德, 王旭刚, 魏孝荣. 黄土高原沟壑区小流域土壤养分分布特征. 水土保持研究, 2003, 10(1): 78- 80.

[10] 孙洪泉. 地质统计学及其应用. 徐州: 中国矿业大学出版社, 1990.

[11] Li J W, Richter D D, Mendoza A, Heine P. Effects of land-use history on soil spatial heterogeneity of macro- and trace elements in the Southern Piedmont USA. Geoderma, 2010, 156(1/2): 60- 73.

[12] Loecke T D, Robertson G P. Soil resource heterogeneity in terms of litter aggregation promotes nitrous oxide fluxes and slows decomposition. Soil Biology and Biochemistry, 2009, 41(2): 228- 235.

[13] 庞夙, 李廷轩, 王永东, 余海英, 吴德勇. 土壤速效氮、磷、钾含量空间变异特征及其影响因子. 植物营养与肥料学报, 2009, 15(1): 114- 120.

[14] 胡忠良, 潘根兴, 李恋卿, 杜有新, 王新洲. 贵州喀斯特山区不同植被下土壤C、N、P含量和空间异质性. 生态学报, 2009, 29(8): 4187- 4195.

[15] 邢永强, 李金荣, 李金玲, 常秋玲, 贺传阅. 土壤中硝态氮的空间变异研究. 灌溉排水学报, 2008, 27(3): 106- 108.

[16] 徐海燕, 聂宜民, 赵文武, 陈永智. 寿光市土壤养分特性及空间变异性分析. 农业现代化研究, 2009, 30(1): 118- 121.

[17] Cross A F, Schlesinger W H. Plant regulation of soil nutrient distribution in the northern Chihuahuan Desert. Plant Ecology, 1999, 145(1): 11- 25.

[18] Farley R A, Fitter A H. The responses of seven co-occurring woodland herbaceous perennials to localized nutrient-rich patches. Journal of Ecology, 1999, 87(5): 849- 859.

[19] 张珍明, 贺红早, 张玉武, 刘盈盈, 何云松, 黄丽华. 雷公山自然保护区不同植被类型土壤的肥力及碳含量. 西南农业学报, 2014, 27(3): 1202- 1206.

[20] 张晓琳, 王帅, 王旭, 文关四, 刘海伟, 李佳灵. 海南吊罗山自然保护区土壤有机碳贮量研究. 热带作物学报, 2014, 35(2): 362- 368.

[21] 黄承标, 吴仁宏, 何斌, 曹雄亮, 黎家春, 黄必庆, 张传, 李保平. 三匹虎自然保护区森林土壤理化性质的研究. 西部林业科学, 2009, 38(3): 16- 21.

[22] 宋同清, 彭晚霞, 曾馥平, 王克林, 覃文更, 谭卫宁, 刘璐, 杜虎, 鹿士杨. 木论喀斯特峰丛洼地森林群落空间格局及环境解释. 植物生态学报, 2010, 34(3): 298- 308.

[23] 杨弘, 李忠, 裴铁璠, 王安志, 金昌杰, 朱教君. 长白山北坡阔叶红松林和暗针叶林的土壤水分物理性质. 应用生态学报, 2007, 18(2): 272- 276.

[24] 周莉, 代力民, 谷会岩, 于大炮. 长白山阔叶红松林采伐迹地土壤养分含量动态研究. 应用生态学报, 2004, 15(10): 1771- 1775.

[25] 张伟, 陈洪松, 王克林, 张继光, 侯娅. 典型喀斯特峰丛洼地坡面土壤养分空间变异性研究. 农业工程学报, 2008, 24(1): 68- 73.

[26] 张伟, 陈洪松, 王克林, 苏以荣, 张继光, 易爱军. 喀斯特峰丛洼地土壤养分空间分异特征及影响因子分析. 中国农业科学, 2006, 39(9): 1828- 1835.

[27] 谢忠凯, 肖桂秀, 杨振玲, 宿艳萍, 潘永明. 长白山区新林地人参栽培土壤养分动态变化研究. 人参研究, 2006, 18(1): 10- 12.

[28] 杨小波, 胡荣桂. 热带滨海沙滩上森林植被的组成成分与土壤性质的研究. 生态学杂志, 2000, 19(4): 6- 11.

[29] 鲍士旦. 土壤农化分析. 北京: 中国农业出版社, 2000.

[30] 刘璐, 曾馥平, 宋同清, 彭晚霞, 王克林, 覃文更, 谭卫宁. 喀斯特木论自然保护区土壤养分的空间变异特征. 应用生态学报, 2010, 21(7): 1667- 1673.

[31] 张娜, 王希华, 郑泽梅, 马遵平, 杨庆松, 方晓峰, 谢玉彬. 浙江天童常绿阔叶林土壤的空间异质性及其与地形的关系. 应用生态学报, 2012, 23(9): 2361- 2369.

[32] 冯广, 姚兰, 艾训儒, 黄继红, 路兴慧, 丁易, 臧润国. 鄂西南亚热带常绿落叶阔叶混交林土壤空间异质性. 生态学报, 2016, 36(23): 7635- 7643.

[33] 范夫静, 宋同清, 黄国勤, 曾馥平, 彭晚霞, 杜虎, 鹿士杨, 时伟伟, 谭秋锦. 西南峡谷型喀斯特坡地土壤养分的空间变异特征. 应用生态学报, 2014, 25(1): 92- 98.

[34] 杜虎, 宋同清, 彭晚霞, 王克林, 刘璐, 鹿士杨, 曾馥平. 木论喀斯特自然保护区表层土壤矿物质的空间异质性. 农业工程学报, 2011, 27(6): 79- 84.

[35] 宋同清, 彭晚霞, 曾馥平, 欧阳资文, 吴海勇. 喀斯特木论自然保护区旱季土壤水分的空间异质性. 应用生态学报, 2009, 20(1): 98- 104.

[36] 张伟, 陈洪松, 王克林, 侯娅, 张继光. 桂西北喀斯特洼地土壤有机碳和速效磷的空间变异. 生态学报, 2007, 27(12): 5168- 5175.

[37] 杜华强, 汤孟平, 崔瑞蕊. 天目山常绿阔叶林土壤养分的空间异质性. 浙江农林大学学报, 2011, 28(4): 562- 568.

[38] 刘丛强. 生物地球化学过程与地表物质循环——西南喀斯特土壤-植被系统生源要素循环. 北京: 科学出版社, 2009.

[39] 张伟, 王克林, 陈洪松, 张继光. 典型喀斯特峰丛洼地土壤有机碳含量空间预测研究. 土壤学报, 2012, 49(3): 601- 606.

[40] 潘复静, 张伟, 王克林, 何寻阳, 梁士楚, 韦国富. 典型喀斯特峰丛洼地植被群落凋落物C:N:P生态化学计量特征. 生态学报, 2011, 31(2): 335- 343.

[41] 刘淑娟, 张伟, 王克林, 陈洪松, 韦国富. 桂西北喀斯特峰丛洼地土壤物理性质的时空分异及成因. 应用生态学报, 2010, 21(9): 2249- 2256.

[42] 彭晚霞, 王克林, 宋同清, 曾馥平, 王久荣. 喀斯特脆弱生态系统复合退化控制与重建模式. 生态学报, 2008, 28(2): 811- 820.