黄宾虹金石印学漫议

2017-03-02陆明君

陆明君

历史学博士

中国艺术研究院美术研究所书法研究室主任中国书法家协会理事

黄宾虹金石印学漫议

陆明君

历史学博士

中国艺术研究院美术研究所书法研究室主任中国书法家协会理事

黄宾虹是上世纪最卓越的国画家,而其地位与影响是在20世纪80年代以后凸显出来的。在当代的黄宾虹研究中,都是基于其国画大师的身份而阐发的,多忽略其画外的探究。而实际上黄宾虹之所以能在国画史上具有独立的特性与价值,是因为其在画之本体之外的因素成就了他。钩沉其史迹则会发现,黄宾虹首先是一个典型的具有儒家思想与爱国情怀,并怀有强烈治学之心与学术之志的传统文人,其次才是游艺于绘画的。而黄宾虹于画外最突出的是在金石印学方面的情结与作为,这也奠定了其独具个性的画学观1及绘画风格。

黄宾虹青壮年时期,有着“修身治国齐家平天下”的胸怀抱负,可谓是一个血气方刚的爱国志士,其目睹时艰,而激于时事,参与过戊戌变法、辛亥革命,曾致函于康有为、梁启超,并与谭嗣同有交;又组织“黄社”,宣传清初大思想家黄宗羲反对君主的激进的法治思想;还在家乡与武举人等讲武论兵,开场收徒,教练拳术,配合革命潮流;又曾受同盟会革命党人委托,为筹集活动经费,扰乱清政府币制,筹办造币活动,因事败露而逼走于上海2,是时为1907年,其44岁。可以说黄宾虹的前半生更倾情于政治,而后半生则完全投自到了艺术与文化学术中。其后半生“既交迭着政治上的消极性和文化上的积极性,光大了他所景仰的古代遗民画家的生命形态,又整合了个性的执着和自我的开放,衍化为圆通无碍、自强不息的人生格局”。3黄宾虹来上海后,在神州国光社与邓实等编辑《国学丛书》《国粹学报》《神州国光集》等,又主办《美术周刊》《艺观》杂志等,潜心于传统文化艺术的弘扬,并钻研学术。在几十年的编辑生涯中,黄宾虹于传统文化艺术的密切亲近中,更痴心于国粹,传统文人与生俱有的尚古情怀益发浓烈,国画之外,其最用力之处是金石文字之学,又集中体现在古玺印的收藏与研究上。

黄宾虹对古玺印及文字学的情结,启于幼时家庭的熏陶及对乡贤的景仰,自云7岁时即“读许氏《说文》,庭训也”,11岁研读族中前辈黄生(号白山)所著的《字诂》及黄承吉的《梦陔堂文说》等,家中还藏有邓石如、丁敬等人的印集,也是在其十一岁这年,背着家人偷临过邓石如的印章,始接触了实际的篆刻4,这一切都培养了他的文字、印学兴趣,并奠定了根基。其又所处在当时文字印学最盛的地域,前集印大家汪启淑及篆刻重镇巴予籍(慰祖)、垢道人程邃等皆为黄宾虹故里歙县人,而邓石如也是安徽同乡并曾活动于歙县。汪启淑,字讱庵,富藏书,喜篆籀,穷搜历代玺印,于乾隆年间辑有《集古印存》、《飞鸿堂印谱》(该谱收清人印作)、《汉铜印丛》、《退斋印类》等二十七种,是当时最具影响的集印者。黄宾虹景仰于乡贤,二十岁时得见汪启淑飞鸿堂所遗古印谱及古玺印,其曾云:“自来藏印之伙,无如汪讱庵。余族聚居新安之潭上,去讱庵飞鸿堂故址仅六七十里,往来江淮间,舟行必经其地,至则徘徊瞻望,未尝不怀想其遗风。询所藏印,则归西溪汪氏久矣。洎客游归里门,与西溪汪宅衡宇相望,又获交其贤士大夫,始稍得窥其所藏印谱。不数年间,又得见其印谱中所有之印。”5其不仅企慕藏印家黄启淑,还对同乡巴予籍、程邃也极为推重,以至晚年在与友人的论印函中数次申明自己的观点,如:“皖派折心石如,白文为佳。若吾乡垢道人、巴予籍二公,非特开西泠之祖师,而且阐古玺之秘奥,能与陈簠斋、王廉生诸子数百年之前具此慧眼。在敝人坚持斯论,未免有齐人称仲之诮也”。6可以说,在黄宾虹的青少年时期,地域文化环境潜移默化地培植了其对文字及金石印学的特殊情感与痴爱。

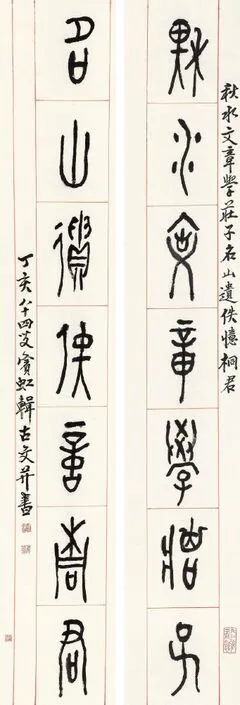

黄宾虹 篆书七言联146cm×27cm×2纸本 1947年成交价:155.25万元人民币北京匡时2014年秋季拍卖会

据黄宾虹自述,其1891年28岁时开始“习篆籀,蓄古铜印”,见古印必欲购之。到上海后,随着金石文字知识与信息的拓展,视野的开阔,更加深了对古玺印的认识,尝云:“东周易辙,民学发韧,文艺流美,昭著古印,金石世寿,图书隆治”“斯技虽小,至道所存,是即单词剩谊,无非安石碎金,允宜抱阙守残,比于吉光片羽云尔。”7故其“唯于玺印尤所酷好”8。黄宾虹对金石古玺印的笃情,还参融到了文字学、画学及儒学等学术中,其集藏古印还有着“志存述古,初求识字,究极丹青,据德依仁,永保箴铭”9的渊雅图志。所以无论是在上海,还是晚年至北平,抑或出游他地,都不遗余力地搜购古玺印,走市肆、访藏家,所获甚丰,其中许多精品古印来源于前藏印名家旧藏,如庞芝峪、袁寒云、郭申堂、王西泉、王懿荣等。黄宾虹1929年在《滨虹草堂古印谱序》中云藏古印“屡失屡得,可千百计”,1934年在《古玉印序》中曾云“自诧创获,已逾古人”,而其集藏古玺印数量未见确切记载,有称其藏印加之遗失者约“二千余方”10,可谓簠斋之后收藏古玺印数量最多者。

黄宾虹不仅倾力于集藏古玺印,更注重传播印学,主要体现在以下两个方面:一是着力于整理钤印或出版古玺印谱,其自光绪三十三年(1907)即钤集成《宾虹藏印》,此后又主要钤集有《宾虹集古印存》四册,《宾虹草堂藏古鈢印》十六册,《宾虹草堂印谱》,《宾虹草堂藏古鈢印》初、二、三集,《宾虹集印存》二册,《宾虹集印》二册等古玺印谱十余种,“自清末以来所出原钤本集古印谱的版本之多和数量之大,可称一时无出其右者”11。另一方面勤于撰写金石印学论述。黄宾虹一生著述宏富,而其著述中谈论金石印学文字的,其文字量或不少于画学部分。他74岁时,还“出卖所藏部分‘四王’山水画件,购金石研究资料,专心著作”12。其在印学及文字研究中有着诸多贡献,如:对古玺的认识与阐发,陶文与玺文合证之举,战国古玺印研究与考释上的创见等13,而其古玺印考释成就集中体现在了《滨虹草堂藏古玺印释文》中。可以想见,作为中国画大师的黄宾虹,其画外之功之丰厚,学术与艺道相参融的超凡境界。

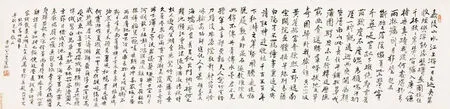

黄宾虹 行书纪游旧作32.5cm×130cm 纸本 1951年成交价:805.00万元人民币北京匡时2015年秋季拍卖会

黄宾虹在金石印学方面的作为,在民国时期可谓是一个非常突出的现象。民国时期,金石学在宏观的学术背景上则体现出了衰落之象:一是五四新文化运动以后提倡西学,作为“国故”范畴的金石学受到一定的扼制;二是战争频迭,乱世之下挫伤了人们收藏与研究的热情。如果不是还有罗振玉、王国维等延承晚清的学术重镇,注重从出土实物中开掘学术新境,民国金石学则会更加沉寂。而值得欣慰的是,有相当一部分深怀民族文化情感的知识分子,没有在西学东渐中失去民族自尊,并投身于振兴文化艺术国粹中,黄宾虹即是其中的前行者。并且其体现出了开阔的学术视野与超前的艺术观念,在倡导宏扬国粹中,又注重兼采西学之长,关注西方艺术思潮,如其在《艺观》上常刊登西方艺术理论家的文章等,在不少文章中都反映出了对东西方艺术本质的思考与追问。

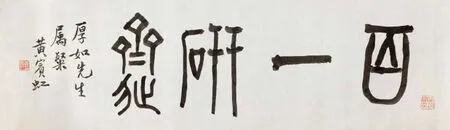

黄宾虹 篆书百一研斋27cm×92.5cm 纸本成交价:161.00万元人民币北京匡时2013年春季拍卖会

寻绎黄宾虹的金石印学踪迹,会发现其在金石印学方面特立独行的作为,除了上述所言的一些因素外,一些重要的金石学家的思想观点,也对其构成了影响,尤其是受到了晚清金石学家陈介祺(号簠斋)的影响。陈介祺虽已于光绪十年(1884)去逝,但其在金石学上的影响却与日俱增,尤其是民国八年(1919)上海商务印书馆涵芬楼影印了《簠斋尺牍》(陈介祺致潘祖荫、王懿荣、吴云、鲍康等这些最具影响的金石学家的信札),民国十二年(1923)涵芬楼又编印14了《十钟山房印举》(陈介祺编纂的古玺印谱),使有金石癖好的文人们得以饱览,影响一时。黄宾虹1907年来到上海,在神州国光社与邓实等从事美术丛书的编辑工作。1918年邓实所辑的《簠斋古金录》出版(风雨楼印本),黄宾虹与陈叔通等上海商务印书馆元老也多有往来。1921年秋黄宾虹又受陈叔通之骋,出任上海商务印书馆美术部主任。而《簠斋尺牍》《十钟山房印举》等陈介祺的著作,正是陈叔通(敬第)所辑或主持刊印的(前皆有陈敬第序文记其事)。酷爱金石玺印的黄宾虹也自然及时快睹了陈氏的上述著述,另外陈氏的《传古别录》《簠斋金石文考释》《封泥考略》等著作也都已刊行。可以肯定地说,陈介祺的金石思想直接影响了黄宾虹,主要体现在以下两方面:

其一,黄宾虹论艺多引用并激赏于陈介祺的观点。如其在《国画分期学法》中言:“前清陈簠斋云:‘古文字之浑厚者属杵书,其中至坚至朴。其清刚者属刀书,其中之真精神,至奇至矫至变,不弱不纤。’又云:‘古人作字,其方圆平直之法,必先得于心手,合乎规矩。惟变所适,无非法者。是以或左或右,或伸或缩,无不笔笔卓立,各不相乱;字字相错,各不相妨;行行不排比,而莫不自如,全神相应。古人之法,真是力大于身,而不丝毫乱用;眼高于顶,明于日,而不丝毫乱下。乃得此等字。所以遒敛之至出精神,疏散之极而更浑沦’(《与鲍子年书》)又云:‘古人之字,有力有法故有神。’(《傅古别录》)以上所言,虽论文字,画家笔法由此参悟,最为上乘。”15黄宾虹在与朱砚英书中云:“陈簠斋所谓古人金石书画,下笔只是力大于身,纯用笔尖钩出,即有时最沉着处,亦是生动。”16黄宾虹与傅雷论画书简中又云:“道咸中潍县陈簠斋太史,以贵公子研求金石,其论古人篆籀用笔,只是‘指不动’三字,简要详明,可为学画与观画之真伪确据;方寸以内运腕,方尺以内运肘,再大者运臂;若徒用指挑剔为流动,即非古法。仔细思之,其言甚确。鄙意将笔法作图,略附说明,以审断古今画家之优绌,当无可遁。然筌以得鱼,蹄以得兔,其终可以相忘于无形者,大而化之耳。”17陈介祺关于笔法上的论说,出自其课孙而作的《习字诀》,并散见于《簠斋尺牍》中。黄宾虹类似以上激赏于陈介祺论笔法的言论经见,另外黄宾虹在金石古玺印之论中涉及到陈介祺或引用其言论的则更多,如黄氏在《篆刻新论》中云:“陈簠斋分书体之浑厚者为杵书、清刚者为刀书二种。所作《印举》,先于周印,首列文字之浑厚者,次列文字之清刚者;印式之中,别分书法,此为最精,纲举目张。”18黄宾虹对陈介祺的古器物形制的一些观点与阐释也都极为赞赏,体现于其著述中。另外,黄宾虹的某些言论直接承袭于陈介祺,如黄氏在《国画分期学法》“笔法结论”的结尾处云:“作画不求用笔,止谋局事烘染,终不成家,斯言尤信,可不勉哉!”19此言见陈介祺光绪元年三月二日致王懿荣书札中:“至汉印,人止知烂铜,而不知铜原不烂,得其刀法愈久愈去痕迹则自佳,此所常与西泉共论也。作画不求用笔,止谋局事烘染,终不成家,仿汉烂残而不求用笔者同。”此类借用陈氏之言的情况并不稀见,此不烦举,说明黄宾虹对《簠斋尺牍》等陈氏的著述的谙熟,以及对其中某些观点的激赏。另外,需要指出的是,今人所辑黄宾虹的有关论着中,遇到引用陈氏原文时,往往分不清结讫之处,多有将陈氏之语当作了黄氏之语的情况20,这也是前人著述无引文标号而造成的。

清 陈介祺 簠斋尺牍26cm×18.5cm 纸本

清 陈介祺 簠斋尺牍26cm×18.5cm 纸本

其二,黄宾虹在金石印学之学术的某些方面继踵于陈介祺。陈介祺的古玺印收藏是空前的,名其藏室为“万印楼”,其编纂的《十钟山房印举》,以收古玺印数量之巨、品类之多、质量之精及编纂体例之考究,为印史上的无双之作。前已所述,黄宾虹着力于收藏古玺印与编着古玺印谱,其不仅在有关古印谱的体例上仿效陈介祺,如其在《增辑古印一隅缘起》中云:“近来所见印谱益多,齐楚秦晋陕洛诸邑新出土者,恒为前哲所未睹,意本簠斋《古印一隅》之旨,综以各家谱录未着之印,窃附己意,分类编次。”21黄氏还寻访陈介祺的故友及金石之拓、古印谱等,并从陈氏同邑及金石之友郭申堂与助手王西泉旧藏古印中有所获取22。陈介祺是学术界公认的发现与研究陶文的第一人,其对陶文的观点皆载见于《簠斋尺牍》中,其最先提出了“古陶文与古玺印近,有以玺成者,有刻者”23的观点,然而陈氏所认为的陶文“有以玺成者”的观点是否得当,却在很长的一段时间内无人论证,直到1929年黄宾虹在《艺观》杂志第3期上发表了《古鈢用于陶器之文字》(署名冰虹),1930年神州国光社又出版了黄宾虹的《陶玺文字合证》一书,通过一些玺印与陶文符合的实例,确切证明了二者之间的关系,也佐证了陈氏之观点。可以说,黄宾虹正是沿着陈介祺的思路来着成其《陶玺文字合证》一书的。黄宾虹还有古文字著述之志,其在1945年曾着手编着《古文字释》一书,拟以《说文解字》部首为次第,“甲骨殷商文字为一宗,钟鼎文字为一宗,六国文字、古印、泉币、陶器亦当为一宗”24,惜因此书卷帙浩繁而搁置。而这种体例,也正是《簠斋尺牍》中所倡导的以三代古文字“逐字分编许书(按:指许慎《说文解字》一书)各字之前,以立许书之本,而凡汉以来言字学之书,皆分字附焉,以证许书之意。上窥制作文字之原,下集字学之大备”25,即以金文、陶玺文字等分类附编于《说文解字》中,或附以阐说,以补阙或订正《说文解字》。26

以上足可说明陈介祺对黄宾虹所形成的影响。当然陈介祺对黄宾虹的影响,并不是那种有陈才有黄的模式,而是黄宾虹本身即有金石古玺印的情结,这种情结遭遇陈介祺并发生了共鸣,而反映出了对前贤的景仰与追踵,这是我们应该理性认识的。至于黄宾虹在金石印学中的作为,及对其画学理论与实践所具有的影响和产生的作用,相信随着对黄宾虹研究的深入,这些问题会引起学术界的关注,并期待深入地探讨与阐发。

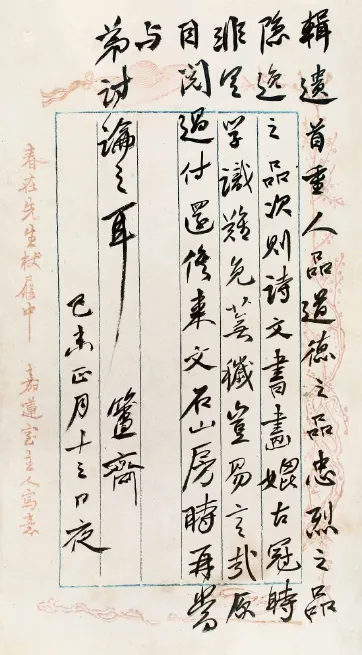

清 陈介祺 簠斋论陶藏陶册26.2cm×14cm 纸本

清 陈介祺 论元稹诗尺寸不详 纸本

1.在黄宾虹的画学思想中,以金石文字笔法为宗的画学观是一个重要的方面,这在其画论及书信中随处可见。

2.以上事略参见赵志钧编着《画家黄宾虹年谱》,人民美术出版社1992年版。

3.卢辅圣《〈黄宾虹文集〉序言》,上海书画出版社1999年版。

4.参见赵志钧编着《画家黄宾虹年谱》51页。另,黄宾虹《频虹藏汉铜印记》中亦曾记“余髫龄喜篆刻”,见《黄宾虹文集·金石编》,上海书画出版社1999年版,第316页。

5.黄宾虹《叙印谱》,载《南社丛刊》第三集。转引自《画家黄宾虹年谱》,第57页。

6.黄宾虹1921年致李尹桑书,见赵志钧《黄宾虹金石篆印丛编》,人民美术出版社1999年版,第290页。

7.赵志钧编《黄宾虹金石篆印丛编》,人民美术出版社1999年版,第325页。

8.黄宾虹《滨虹草堂古印谱》自序,1929年出版。

9.黄宾虹《滨虹草堂藏古玺印自叙》,见《黄宾虹文集·金石编》,第306页。

10.见赵志钧《黄宾虹金石篆印丛编·编后记》,人民美术出版社1999年版,第332页。

11.王贵忱《记黄宾虹钤赠高奇峰的集古印谱》,见《黄宾虹金石篆印丛编》,人民美术出版社1999年版,第306页。

12.赵志钧编《画家黄宾虹年谱》,人民美术出版社1992年版,第152页。

13.黄宾虹在古玺印研究与考释上的成就与贡献,近年学界已有论者,如顾琴《黄宾虹的玺印研究》(载《中国书法》2011第7期)等,另外,吴振武《〈古玺文编〉校订》也多涉及到了黄宾虹的古玺印考释。

14.非《十钟山房印举》原谱样式,乃据原谱之“一印一页”本,谋缀为十八印为一页(每页玺印大小有别,亦不统一),并且多有厥漏者。

15.黄宾虹《国画分期学法》,载《黄宾虹文集·书画编(上)》,第303页。

16.赵志钧辑《黄宾虹美术文集》,第377页。

17.南羽编《黄宾虹谈艺录》,河南美术出版社1998年版,第217页。

18.见《黄宾虹文集·金石编》,第344页。

19.见《黄宾虹文集·书画编(上)》,第308页。

20.如赵志钧编《黄宾虹金石篆印丛编》44页“研求书艺”,45页“破除拘泥”“溯源奇古”,46页“汉魏变迁”各文中,以及52页中间部分等,均有此种情况。

21.见《黄宾虹文集·金石编》,第310页。

22.陈墨宦《金石纪闻》,刊1926年《艺观》第1期。

23.陈介祺手稿,并见《簠斋论陶》,文物出版社2004年版,第16页。

24.黄宾虹致友人书,见赵志钧编《画家黄宾虹年谱》,第165页。

25.陈介祺同治十三年二月二十二日致吴云书,《簠斋尺牍》(十二册本)。

26.在黄宾虹之前,这一体例已经出现在了吴大澄的《说文古籀补》一书中,陈介祺的金石好友吴大澄也是受陈氏之启发,而着成《说文古籀补》的。只不过,《说文古籀补》成书之时尚没有发现甲骨文,而这一体例并见于今人高明先生的《古文字类编》。