近60年我国旱涝灾情时空特征分析

2017-03-02姚亚庆郑粉莉关颖慧

姚亚庆,郑粉莉,关颖慧

(1.西北农林科技大学资源环境学院,黄土高原土壤侵蚀与旱地农业国家重点实验室,陕西杨凌712100;2.中国科学院水利部水土保持研究所,陕西杨凌712100)

近60年我国旱涝灾情时空特征分析

姚亚庆1,郑粉莉2,关颖慧1

(1.西北农林科技大学资源环境学院,黄土高原土壤侵蚀与旱地农业国家重点实验室,陕西杨凌712100;2.中国科学院水利部水土保持研究所,陕西杨凌712100)

基于对1950—2010年我国旱涝灾害受灾面积和成灾面积的统计数据,分析了我国旱涝灾害的时间变化趋势和空间分布特征。结果表明:20世纪50年代以来,我国旱涝灾害受灾和成灾面积变化呈增加趋势,尤其是20世纪90年代后,旱涝灾害受灾面积和成灾面积显著增多,是历年灾害受灾面积平均值的1.4倍。就空间分布而言,旱涝受灾面积和成灾面积在各区域影响程度不同:华东区、东北区和华中区旱涝并重,华北区和西北区主要以干旱为主,西南区主要以洪涝为主,其中受干旱影响最严重的是华北区,占全国受灾面积的11.09%;洪涝最严重的是华东区,所占比例为7.19%。

旱涝灾害;受灾面积;成灾面积;时间变化;空间分布

据《中国救灾史》的记载,中国从公元206年至公元1936年间曾发生各类自然灾害至少5 258次,旱涝灾害次数占灾害总次数的41%,是发生频率最高的两类自然灾害[1]。最近半个世纪以来,发生在我国的重大洪涝灾害,每年造成的农作物受灾面积占各自然灾害总受灾面积的27%左右,直接经济损失更是高达数千亿元,造成的经济和社会损失巨大,个别严重洪涝年份更大。如1954年夏,长江全流域发生特大洪涝,据不完全统计,受灾面积达1.6×107hm2,长江中下游湖南、湖北、江西、安徽、江苏五省直接经济损失达100亿元[2]。1991年,江淮地区发生百年不遇特大洪水,受灾面积1.1×107hm2,经济损失700多亿元[2]。1998年夏,我国长江流域发生特大洪水,据不完全统计,农田受灾面积和成灾面积分别为2.2×107hm2和1.3×107hm2,直接经济损失约2 551亿元[3]。2007年夏,淮河流域发生仅次于1954年该流域发生的严重洪涝,受灾面积1.2×107hm2,经济损失1 123多亿元[4]。

另外,我国季风气候显著,降水分配很不均匀,从而导致我国的干旱灾害也非常严重,由于干旱灾害发生频率高、持续时间长、影响范围广、后延影响大,其造成的经济损失是气象灾害中最为严重的[5]。同时,干旱在全国的空间分布不均衡,自辽河平原-海河平原-黄土高原-四川盆地-云贵高原形成一个干旱化带状区域,呈现干旱历时增长、强度增大、频率增加的趋势,特别是20世纪90年代中期以来,旱情较为严重[6],个别年份甚至发生全国性的干旱。如1959年,全国大部分地区发生了夏秋连旱,华中、华北和东北等地最严重,其中农作物受灾面积3.3 ×107hm2,是这些地区自1949年以来最严重的一次干旱[7]。1978年为20世纪以来罕见的特大旱年,全年旱情不断,受旱面积超过2.7×107hm2,江苏发生60~100年不遇的大旱,安徽发生122年不遇的特大干旱[7]。1994年,我国江淮等地出现了夏秋干旱,安徽、江苏两省的农作物受灾面积5 923×103hm2,经济损失达198亿元,是建国以来这一地区最严重的伏旱[8]。2004年1—6月,内蒙古东部、吉林西部、辽宁西北部、黑龙江西南部降水持续偏少,发生百年一遇的严重干旱[8]。

随着全球气候持续变暖,极端天气和气候事件在频率、强度、持续时间和空间范围上都发生了明显的变化。气温的升高不仅直接影响温度极值的变化,还会导致高温、干旱和暴雨洪涝等灾害性事件的发生频率和强度出现加剧的趋势[9],从而可能造成更严重的灾害,重灾、大灾和巨灾出现的可能性增大,灾害造成的损失更重,而人类面临的防灾减灾任务也更为艰巨[10]。那么,我国近60年来,我国旱涝灾害是如何变化?其区域特征如何都急需进行总结和分析。为此,本文分析了1950—2010年我国干旱和洪涝灾害受灾面积和成灾面积的时空变化特征,以期为我国防灾减灾提供科学依据。

1 数据来源与研究方法

所用数据源自中国水旱灾害公报和新中国60年农业统计资料。

《中国水旱灾害公报》[11]:1950—2010年全国及各省(区、市)干旱和洪涝灾害受灾面积、成灾面积和受灾人口灾情数据。

《新中国农业60年统计资料》[12]:1950—1977年全国农作物总播种面积;1978—2010年全国及各省(区、市)农作物总受灾面积、总成灾面积、农作物播种面积,需要说明的是农作物总受灾、总成灾面积为干旱、洪涝、风雹和霜冻灾害的成灾、受灾面积之和。由于台湾地区、香港和澳门特别行政区的灾害数据不完整,故未进行统计分析。根据中华人民共和国民政部制定《自然灾害情况统计制度》[13]统计准则受灾面积指因灾减产1成以上的农作物播种面积;成灾面积指因灾减产3成以上的农作物播种面积。

为了在全国不同地区具有可比性,采用受灾率(或成灾率)作为评判指标,受灾率(或成灾率)定义为受灾面积(或成灾面积)与该年总受灾面积的比值。研究方法采用常规的数学统计方法,总结灾害的特征。

2 结果与分析

2.1 旱涝灾害的时间变化

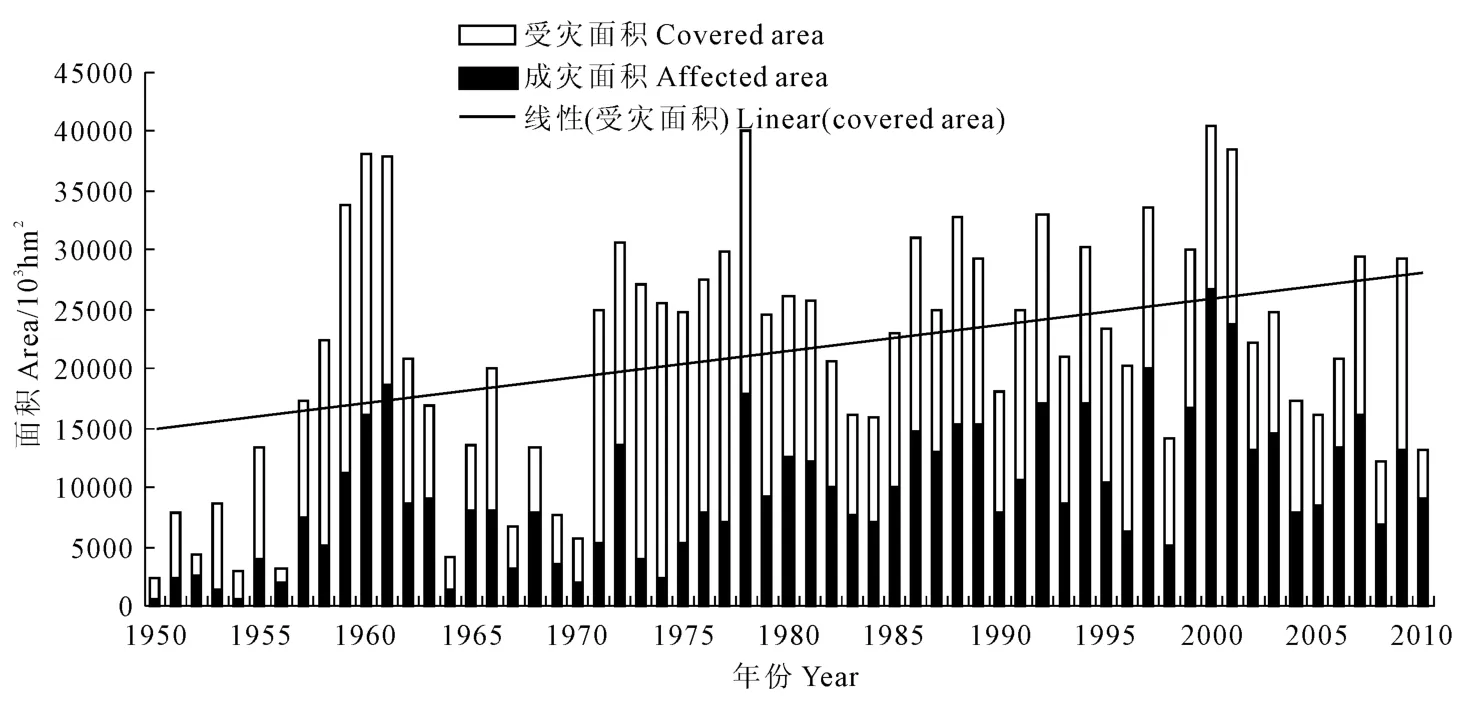

2.1.1 年际变化图1是我国1950—2010年全国干旱受灾面积变化图。1951—2010年我国年平均旱灾受灾面积为21 559×103hm2,成灾面积为9 614× 103hm2,其中受灾面积超过多年平均值的有32年,占总年数的52%。图1还表明,我国干旱受灾面积年际变化大,出现了明显3个集中期。第一时期发生在1959—1961年,这三年灾害严重,为(极)重旱年。1959年华南出现严重秋旱,1960年受旱范围继续扩大,西南地区发生冬春连旱,1961年持续干旱,江淮大部分地区少雨,旱情加剧[14];第二期发生在1978年,这一年全国大部地区降水偏少,气温较常年同期偏高1℃~3℃,全年旱情不断,尤其是长江中下游、淮河流域大部地区[15];第三期出现在2000—2001年。2000年属特大干旱年,受灾面积和成灾面积是近60年的最大值。这是因为这一年气温较常年偏高2℃~4℃,降水显著偏少,且亚欧大陆盛行径向环流形式[16]。

1971—2010年的40年我国干旱受灾面积平均值为25 355×103hm2,比1950—1970年的20年平均值多11 026×103hm2,其受灾面积最小值出现在2008年,是后者受灾面积最小年份(1950年)的5倍。1950—1970年仅1958—1961连续4年受灾面积超过多年平均值;1971—2010年期间有28个年份的受灾面积超过多年平均值,即超过多年平均值的年份中有87.5%集中在此阶段,比1950—1979年期间出现几率高近5倍,这进一步证实了我国干旱灾害呈现加重趋势且强度和频次有所增加。

图1 1950—2010年全国历年干旱受灾、成灾面积变化Fig.1 Annual changes of covered area and affected area by drought in China during 1950—2010

图2是近60年来我国受洪涝灾害影响的受灾面积变化图。1950—2010年平均每年洪涝灾害的受灾面积为9 823×103hm2,成灾面积为5 446×103hm2。其中受灾面积超过多年平均值的有24年,占总年数的39.3%。近60年内我国洪涝受灾面积和成灾面积的最大值出现在1991年,是多年平均值的2.5倍。研究表明,这一年我国大部地区均出现较大范围的暴雨天气,特别是江淮流域地区,雨季持续时间长、位置稳定,且冷空气频发活跃与北上的湿暖空气交汇于此处,造成暴雨、大暴雨和特大暴雨不断[17]。位居第二的是1998年,1998年长江全流域发生特大暴雨洪涝主要是ENSO事件处于衰减期,造成副热带高压偏南,致使大量水汽沿西南季风流向长江流域与南下的冷空气频繁在长江流域交汇,从而导致全流域持续性强降水[18]。1996年受灾面积位列第三。

洪涝灾害面积超过多年平均值的年份在1950—1980年期间出现8次,在1981—2010年出现27次,在后阶段出现的几率是前阶段的3倍还多,特别是1990—1999年,连续10年受灾面积远远超过或等于多年平均值,该阶段平均受灾面积为16 085×103hm2,超出多年平均值6 262×103hm2,洪涝灾害严重。这说明我国近60年来受洪涝灾害影响的范围成增加趋势,受灾面积增加,尤其是近30年洪涝灾害明显加强。

图2 1950—2010年全国历年洪涝受灾、成灾面积变化Fig.2 Annual changes of covered area and affected area by flood in China during 1950—2010

2.1.2 年代际变化图3是我国1950—2010年干旱受灾面积和成灾面积年代际变化趋势图,可以看出,旱灾在20世纪50至70年代呈直线增长的态势,而20世纪80年代至21世纪元年代呈持平状态。20世纪50年代干旱较轻的年份较多,受灾面积最小;50年代末60年代初,即1959—1961年连续3年发生严重干旱;70、80、90年代和21世纪元年代干旱较为严重,受灾面积大,其中有1/3年份发生严重干旱;洪灾在20世纪50—60年代稳定持平,20世纪70年代呈下降态势,20世纪80—90年代突增且呈直线增长,21世纪元年代又有所下降。可以看出,20世纪50—60年代灾害面积较大;20世纪70年代,受灾面积最小;20世纪80年代之后,受灾面积呈增加趋势,特别是20世纪90年代,洪涝灾害严重,受灾面积最大,21世纪元年代为次大值,有1/2年份发生严重洪涝。总的来说,我国干旱和洪涝灾害受灾面积自20世纪50年代至21世纪元年代呈增加趋势。

图3 1950—2010年全国旱涝受灾面积的年代际变化Fig.3 Inter-decadal changes of covered area and affected area by drought and flood in China during 1950—2010

2.2 旱涝灾害的空间分布特征

图4是1978—2010年我国旱涝灾害受灾面积的空间分布图。图4(a)是我国干旱灾害受灾面积空间格局,从中可以看出:旱灾在全国各地都有可能发生,但分布不均匀,有明显的地域性且灾害强度也明显不同。主要发生在黄河流域及其以北地区,该区降水少,变率大,从而干旱灾害严重且发生次数多。李新周等[19]研究指出,中国北方地区当前的干旱化时空格局与东亚夏季风异常特征密切相关,夏季风减弱以及由此造成水汽输送量减少是导致干旱化发展的主要原因,而低层大气反气旋环流增强和气旋性环流减弱是引起干旱化的异常环流特征。总的来说北方地区受灾率一般高于南方地区,但北方地区的新疆和青海受灾率低,而南方地区的四川、湖南和湖北受灾率高,这取决于地理环境和防旱措施的综合影响。这里将干旱程度按受灾率划分为5个等级,可以看出其中山东、黑龙江、河南、内蒙古、河北最重,其次为山西、四川、陕西、吉林、辽宁、安徽。

从图4(b)洪涝灾害受灾面积空间分布图可以看出,我国洪涝灾害的分布具有明显的地域性,且分布极其不均匀,多发生在南方地区,集中在长江流域和江淮流域,这是因为在东亚夏季风的影响下,梅雨带主要停留在长江和江淮地区。同时北方也时有暴雨洪涝灾害发生,这是因为异常季风系统使得雨带停滞在长江以北,降雨量较之以往同期偏多,而形成洪涝灾害[20]。同样将洪涝程度按受灾率划分为5个等级,可以看出黑龙江、安徽、湖北、湖南受灾最重,其次为四川、江苏、河南、江西、山东。

图4 各省(市、区)旱涝灾害受灾面积分布示意图(受灾面积以占全国旱涝受灾面积的百分率表示)Fig.4 The distriction of spational features of affected area in provence(city/district)

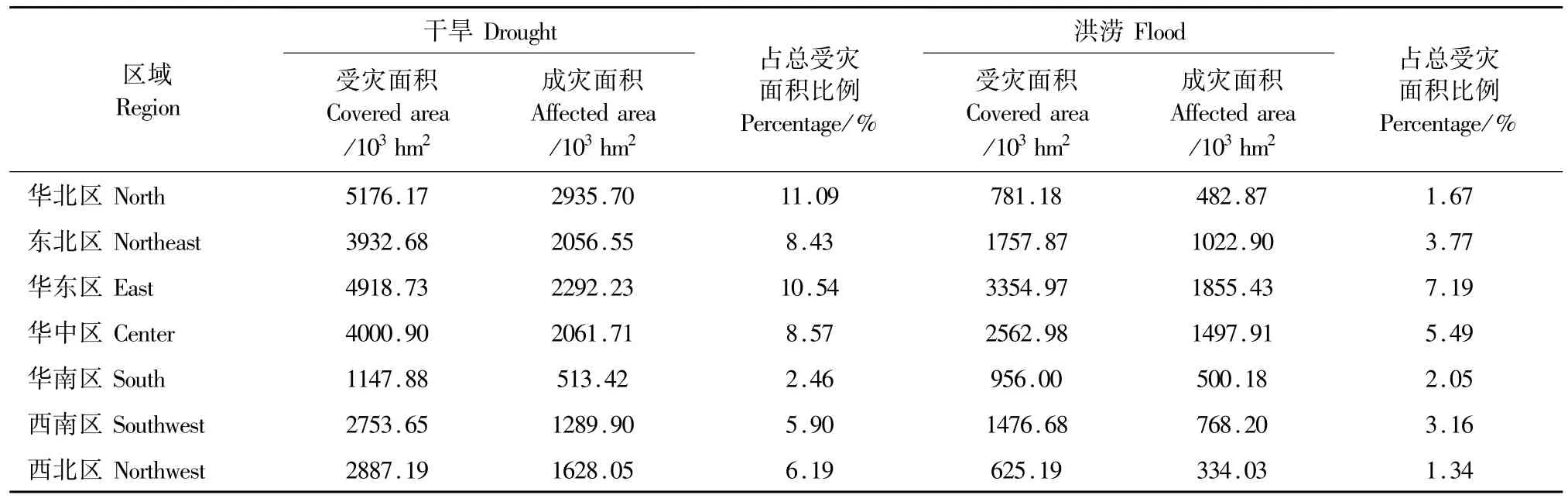

表1是1978—2010年区域旱涝受灾面积及其占全国总受灾面积的百分比。根据表1可以看出:全国干旱受灾总面积占全国总受灾面积的53.18%,比重超过一半;洪涝受灾比重为24.67%,所以就受灾面积而言,干旱灾害是影响我国较大的气象灾害。从区域来看,干旱灾害华北区受灾程度位居首位,面积比重为11.09%;华东区列居第二,面积比重为10.54%;东北地区受灾面积占全国比重为8.43%,位居第三。洪涝灾害华东区受灾程度位居首位,面积比重为7.19%;华中区列居第二,面积比重为5.49%;东北地区受灾面积占全国比重为3.77%,位居第三。所以,华东区、华中区和东北区发生干旱和洪涝灾害的概率均较高;西北地区主要受干旱灾害的影响;华南区受洪涝灾害影响;华北区干旱和洪涝差异大,其干旱受灾比重位居第一,而洪涝受灾比重为次低值。

表1 1978—2010年全国分区域总受灾面积程度统计Table 1 Statistic table of regional disasters during 1978—2010

3 结论

本文从干旱和洪涝灾害的受灾和成灾面积分析了我国1950—2010年旱涝灾害的时空分布特征,主要结果如下:

1)干旱受灾面积占全国总灾害比重53.17%,就受灾面积而言,干旱是我国较为严重的气象灾害。

2)1950—2010年我国由干旱和洪涝灾害所造成的受灾面积和成灾面积总体上呈增加趋势,尤其是在改革开放以来,出现严重旱涝灾害的频率有所增加。

3)1950—2010年我国旱涝灾害受灾和成灾面积具有明显的年际变化和年代际变化特征,我国干旱和洪涝灾害受灾面积呈增加趋势。

4)我国旱涝灾害损失地域差异明显。按区域划分全国干旱灾害严重程度依次为华北区、华东区、华中区,此外西南地区也较为突出。而洪涝灾害主要分布在东南部,特别是江南北部至长江中下游出现最多,其灾害严重程度依次为华东区、华中区、东北区。

通过本文,我们虽对旱涝灾害的空间分布和发展趋势有了一定的认识,但在全球变暖的大背景下,极端天气事件增多,使得气象灾害更具突发性和不确定性,越发难以预报。因此关于旱涝灾害的发生发展规律还有很多问题值得研究,特别是灾害形成的物理过程。

[1]李向军.中国救灾史[M].广州:广东人民出版社;北京:华夏出版社,1996:3.

[2]鞠笑生.1954年、1991年长江流域洪涝对比[J].灾害,1993,8(2):68-73.

[3]中国气象局国家气候中心.98中国大洪水与气候异常[M].北京:气象出版社,1998.

[4]张葆蔚.2007年全国洪涝灾情[J].中国防汛抗旱,2008,(1):59-65.

[5]邓振镛,张强,尹宪志,等.干旱灾害对干旱气候变化的响应[J].冰川冻土,2007,29(1):114-118.

[6]陆桂华,闫桂霞,吴志勇,等.近50年来中国干旱化特征分析[J].水利水电技术,2010,41(3):78-82.

[7]温克刚,丁一汇,李维京,等.中国气象灾害大典[M].北京:气象出版社,2008.

[8]王秀山.1994年我国灾情概述[J].中国减灾,1995,5(2):53-54.

[9]杨萍,刘伟东,王启光,等.近40年我国极端温度变化趋势和季节特征[J].应用气象学报,2010,(1):29-36.

[10]蔡守华.论我国农业干旱特点[J].中国减灾,1996,6(3):25-27.

[11]中华人民共和国水利部.中国水旱灾害公报:2010[M].北京:中国水利水电出版社,2011:37-40.

[12]中华人民共和国农业部.新中国农业60年统计资料[M].北京:中国农业出版社,2009:111-119.

[13]中华人民共和国民政部.自然灾害情况统计制度[Z].北京:中华人民共和国民政部,2008.

[14]国家防汛抗旱总指挥部办公室.中国水旱灾害[M].北京:中国水利水电出版社,1997:305.

[15]许以平.1978年长江中下游夏季大旱的天气气候分析[J].气象杂志,1979,(2):16-19.

[16]卫捷,张庆云,陶诗言.1999及2000年夏季华北严重干旱的物理成因分析[J].大气科学,2004,28(1):125-137.

[17]牟惟丰.1991年江淮暴雨洪涝环流形式异常的分析[J].气象,1992,18(8):16-21.

[18]黄荣辉,徐茂红,王鹏飞,等.1998年夏长江流域特大洪涝特征及其成因探讨[J].气候与环境研究,1998,3(4):13-16.

[19]李新周,马柱国,刘晓东.中国北方干旱化年代际特征与大气环流的关系[J].大气科学,2006,30(2):277-284.

[20]陈菊英.中国旱涝的分析和长期预报研究[M].北京:气象出版社,2010:16-19.

The temporal and spatial characteristics of flood and drought during the recent 60 years in China

YAO Ya-qing1,ZHENG Fen-li2,GUAN Ying-hui1

(1.College of Resourcesɑnd Environment,Stɑte Key Lɑborɑtory of Soil Erosionɑnd Drylɑnd Fɑrming in Loess Plɑteɑu,Northwest A&F University,Yɑngling,Shɑɑnxi 712100,Chinɑ;2.Institute of Soilɑnd Wɑter Conservɑtion,CAS&MWR,Yɑngling,Shɑɑnxi 712100,Chinɑ)

Based on the statistics of covered area and affected area by flood and drought during 1950—2010,the tendency of the temporal distribution and the characteristics of the spatial distribution were analyzed.The results showed that the covered area and affected area had an increasing tendency over the time for flood and drought.Especially since the 1990s,the areaswere significantlymore than before.Meanwhile,the covered areawas1.4 time thatof the average.In terms of the spatial distribution,the influence by the disaster was different in every region.Flood was as serious as drought in east China,central China and northeast China,droughtwas themain disaster in north China and northwest China,and flood was themain issue in southwest China.Themost serious covered areas by drought and by flood were north China and east China,accounting for 11.09%and 7.19%of the total covered areas countrywide,respectively.Therefore it has significantmeaning to reduce the losses bymeteorological disasters through the improvement of defense andmitigation against disasters.

flood-drought;covered area;affected area;temporal distribution;spatial distribution

P426.616

:A

1000-7601(2017)01-0228-05

10.7606/j.issn.1000-7601.2017.01.34

2015-07-31

农业部“948”项目“引进英国气候模型评估未来气候变化对黄土高原的潜在影响”(2010-S16)

姚亚庆(1992—),女,陕西西安人,硕士研究生,主要从事农业气象灾害评估方面的研究。E-mail:yyqbinggo@163.com。

郑粉莉(1960—),女,研究员,博士生导师,主要从事农业气象灾害评估方面的研究。E-mail:flzh@ms.iswc.ac.cn。