现象学精神下的自闭症儿童绘画研究

——自闭症涂鸦画评定模式的建构

2017-02-23禄晓平罗予然陈青萍

禄晓平,罗予然,陈青萍

(1.陕西师范大学心理学院, 陕西西安 710062; 2.贵州省工程应用技术学院师范学院, 贵州毕节 551700)

现象学精神下的自闭症儿童绘画研究

——自闭症涂鸦画评定模式的建构

禄晓平1,2,罗予然1,陈青萍1

(1.陕西师范大学心理学院, 陕西西安 710062; 2.贵州省工程应用技术学院师范学院, 贵州毕节 551700)

当前自闭症绘画评定研究的有限性和匮乏性引发了我们对于自闭症绘画评定可行性的思考。本文以现象学开放的精神和思维态度为指导理念,以文献法及实验法为分析途径,探讨自闭症儿童涂鸦画评定模式的建构,并提出立足于现象学的理论立场和指导精神,从评估对象、评估模式、评估原则等几个方面把握自闭症儿童涂鸦画的评定。

现象学精神; 自闭症 ;绘画评定 ;涂鸦画

PDF获取: http://sxxqsfxy.ijournal.cn/ch/index.aspx doi: 10.11995/j.issn.2095-770X.2017.01.015

一、自闭症绘画评定现状及可行性思考

(一)自闭症绘画评定现状

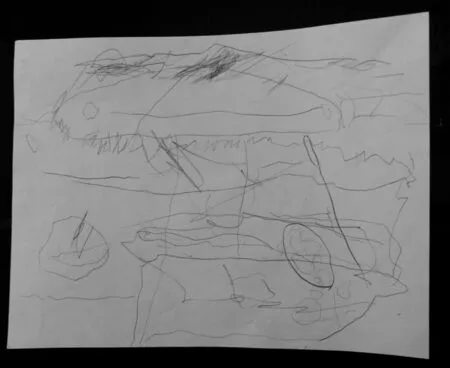

心理学领域内的绘画研究主要包括两大类:一是治疗性研究;二是评定性研究,前者是旨在改善症状的干预性研究,后者属于把握规律的描述性研究。评定性研究的范式通常为:先是以具体绘画任务为形式的标准化绘画测验,然后是绘画测验基础上的标准化评定。1963年,Good enough和Harris提出了“绘人测验”(DAM),开创了绘画评定之先河。绘画评定因过程简单、目的隐蔽、易操作等特点引起了广泛关注,并在较大范围内得以应用。在这之后,出现了许多不同系列的绘画测验及相应的评定体系,其中既有经典的画人(DAP)、房树人(HTP)、动力家庭绘画(KFD)、统合型房树人(S-HTP)等体系,又后续发展起来的动力家庭绘画(KFD)、动力学校绘画(KSD)、杂志图片拼贴画(MPC)等体系。研究者在绘画测验基础上,对“被试的人格特征、认知发展进行评定,对被试心理问题和心理障碍进行筛选及其诊断”。[1]“这些评定具有较好的信、效度,因而被认为是文字测验的必要补充”。[2]同时,这种研究方法被广泛运用在包括自闭症在内的各种发展性障碍群体中。有研究者指出:“对于自闭症儿童来说,运用绘画测验可能比他们在一般的智力测验中的口头测验项目更可靠。”[3]但由于种种原因,系统性的自闭症儿童绘画评定研究却极为匮乏,主要表现在:其一,研究量少,在不同群体的大量绘画评定研究中,针对自闭症儿童的研究数量非常有限;其二,涵盖面窄,少量研究中多是以高功能儿童为对象进行的。[4-5]还有一部分是以阿斯伯格综合症为对象进行的;[6-7]其三,具象化趋势,目前,自闭症儿童绘画研究中除了最常见的DAP[8],还包括了S-HTP,KFD等几种评定系统,这些评定均是建立在具象性绘画任务的基础上的,评定者要求儿童完成以“房” “树”“人”等为具体对象的绘画任务,然后对这些作品进行评定。以涂鸦画(主要由杂乱线条构成,无主题,无具像内容的画,见图1、图2)为对象的研究尚未见到。

图1 自闭症儿童涂鸦画(12岁6个月)

图2 正常儿童涂鸦画(2岁11个月)

(二)自闭症儿童绘画评定的可行性思考

研究的匮乏折射了我们对相关领域了解和把握的有限性,同时,也引发了我们对于自闭症绘画评定何以可能的两个追问:其一,关于自闭症绘画解释系统的可能性。从理论上来说,作为“解释者”的研究者和作为“被解释者”的自闭症儿童间的“异质性”导致了他们之间无法逾越的差异。对于典型发展人群来说,自闭症群体即是“谜一样的存在”,这种建立在“异质”之间的解释系统,其可能性及准确性是有待商榷的。而建立在心理投射理论基础上的绘画评定本身就有着不确定的特点,使得这一缺憾就更加被凸显出来。同时,处于“被解释”和“被诉说”境地的自闭症儿童因为交往能力和交往意愿的障碍而丧失了主张能力,使得这些解释因为缺乏来自主体的验证性资料而显得莫衷一是;其二,自闭症绘画评定的可操作性。教育实践中,我们发现,在自闭症群体中,能够完成“房”“树木”“人”等具绘画任务的多为高功能自闭症儿童,而相当部分的自闭症儿童是不能完成这些绘画任务的。具象绘画任务因难度过高严重限制了自闭症绘画评定研究的展开,从而使研究体现出数量少和涵盖面窄的特点。正是这些矛盾的存在引起了我们对自闭症儿童绘画评定可能性的追问,立足于现象学精神下的研究思路或许能为我们提供一些启示。

二、关于自闭症儿童绘画评定的现象学思考

绘画评定属于具有数据基础和逻辑思维特征的对象性认识,而现象学研究以语言为主要构成的意识和经验,属于质性的研究方法,二者有着不尽相同的研究取向、研究假设、研究模式。但是,正像胡塞尔所说:“现象学同时并且首先标志着一种方法和思维态度”[9],比起研究方法,现象学它更是一种研究的“思维态度”或“思维方式”[10]。因此,立足于现象学开放的精神的思考能够更好地实现研究中“无偏见”的认识。

(一)认识对象——作品的自发性涌现

绘画评定的根本目的是通过对绘画作品的审视,最终要实现对自闭症儿童心理和行为特点的认识。达成这一目的前提是绘画作品真正的“隶属”于自闭症儿童,是自闭症儿童自发性的涌现。现象学的基本特征是从事物“自身显现”的属性中来认识事物,如果我们把认识的事物界定为自闭症儿童的话,自闭症绘画作品自发涌现的程度,限定了我们认识的可能性。如果作品不是完全来自于自闭症儿童的真实水平,则评价的对象就发生了变异。目前的绘画评定中由于绘画任务难度与自闭症儿童实际水平间的差距,常常会引起的教师或家长的“补偿行为”,既运用“辅助”“协助”等方式帮助儿童完成绘画任务(如图3,图4)。

图3 自闭症儿童在“辅助”下完成的作品(男,10岁3个月)

这种“非自发性涌现”作品的作者事实上已经发生的变异,其作者既不是自闭症儿童也不是儿童家长,而是介于二者之间的一种虚拟的主体,对于这类作品的评定当然不能反应自闭症儿童的真实水平。此外,一些盲目的辅助和干预反而为儿童的绘画发展制造了人为的障碍。实践中我们就发现一定数量的自闭症儿童甚至会形成刻板作画的应对策略(即在相对较长时间内反复出现的重复、刻板、封闭、机械的图形)。这种作品貌似由儿童自主的画出,但从其形成过程来说是作者在思维、和行为模式“被挟持”状态下发出的,是一种主体“不再场”的表达,其动作发出主体和代表自闭症儿童真实能力的主体也是相分离的关系。因此,实现“自发性涌现”的绘画作品是完成认识的前提和关键,只有这样隶属于事物的“本真”才会显现,而“返回意义本身”,“丰厚的描述”等现象学原则才有了合理性的前提。

不包含具体意向任务的涂鸦画几乎没有什么难度,能以其简便性和操作性的优势使“自发涌现”得以部分实现。这也是我们以涂鸦画为评定对象的主要原因,当然,为了更好的体现自发涌现这一特点,在涂鸦画评定模式中,我们有必进行专门的强调和设置。

(二)认识态度——面对未知的无意识

绘画评定中大部分的研究思路来自于以心理动力学理论为基础的投射学说。研究者们通过绘画作品来解读作画者的欲望、需求、动机,并运用无意识理论来解释绘画者的心理世界和无意识内容。毫无疑问,这种思路为更好的运用绘画研究方式和更深入的理解个体的心理世界均提供了有效途径。但是,当许多理论和解释被照搬并应用自闭症儿童身上时,却体现出一定的局限性。心理分析理论认为,个体早期处于一种封闭的集体无意识状态,健康儿童能够在成熟后逐渐完成分化,而自闭症儿童则因种种原因,无法实现与集体无意识中原型意向的分离,甚至会退回到混沌的无意识状态。事实上,当我们面对自闭症儿童的心理世界及其神秘的无意识领域时,其内涵超出绝大部分研究者的经验范围,因此,我们关于心理世界的许多经验解释和规律在自闭症群体范围内都是“无效”的。正是因为如此,并没有一种理论可以完整的解释自闭症儿童的特殊现象,许多研究甚至得出了前后相反的结论。也正是因为如此,我们才把自闭症儿童称为是“谜一样的存在”。现象学对于人们所不知道或者未曾证明的东西采取 “加括号”(即“悬置”)的态度,既不否认,也不做讨论。“悬置”是一种看待事物而不受束缚的心态,只有这样研究者才能进入一个开放的空间,并以开放的自我接受现象所提供的认识。

现代诠释学认为所有的解释都依赖于解释者的“视域”。这种视域必然受到个人差异和文化差异的限制。目前的研究者绝大多数来自于典型发展人群,对于几乎可以说是“异质”的自闭症儿童及其更加神秘的无意识世界,这种“视域”的限制更是无法回避的。而基于投射理论的分析大多来自于分析者自身经验,临床实践和实证推论,前者具有主观性的特点,后两者则具有间接性的特点,如果说立足于自身经验尚且能在一定程度上完成对典型发展人群的解释的话,而对于处于“被无意识吞没”状态的自闭症儿童来说,我们对于他们的心理状态尤其是无意识状态的了解程度,尚且不能支持我们对于他们无意识状态的解释以及验证。可以说,Glezerman等人提出一种“第一人称方法与第三人称方法”、“互惠约束”的自闭症研究方法,[11]也可以说基于类似的考虑。因此,这一部分内容的暂时“悬置”和对自然态度的自觉清理和自我放弃,是我们在自闭症儿童涂鸦画评定中的可以秉承认识态度。

(三)认识原则——关于主体的立场

教育学和心理学的研究为我们提供了大量关于自闭症儿童发展的一般规律,这些规律在为我们提供依据和借鉴的同时也为我们的认识制造了人为的障碍,成为所谓“预设”的来源。众多的概念、预设、理论构成了“人化”世界。而只有对这种“人化”世界的抛弃,才能进入现象学中具有“前反思”特征的“生活世界”。在自闭症绘画研究中,由于对对象世界了解的有限性,我们更容易受到这些预设的影响。对此,现象学的认识态度是摒弃“预设” ,保持中立的立场。近年来绘画评定研究的蓬勃发展为我们提供了许多详尽的解释系统,例如,较小的画面和较低的自尊水平、较差的社会适应能力相联系,而不同色系颜色的选择则和“抑郁”、“兴奋”等不同情绪状态相关,这些都是我们关于绘画评定预设性知识的来源。对于此类“预设”的摒弃是自闭症儿童的绘画评定研究的重要原则。

广义现象学认识论,就是以怀疑的知识态度和严格的科学精神,放弃前见观念和预设理论,实现对现象或事物本身的直观洞察与意义建构的一种认识论路线[9]。涂鸦画作为一种高度抽象的形式,没有任何的具象要素,是对于所有具象对象和关于具象对象解释的“悬置”。涂鸦画的这种形式使得我们能够在最大程度上接近所谓关于“纯粹现象的科学”。研究者认为现象学是一种开放的方法,在研究过程中,要保持一种开放的态度。当然,在对涂鸦画中的形式要素进行研究时也要遵循严格的科学精神,并保持中立的评价立场,不断的评判和解构先前的预设,最终使“无偏见”和“无预设”的认识得以实现。

三、自闭症儿童涂鸦画评定模式的建构

(一)关于评定对象的思考

自闭症儿童涂鸦画评定的对象是自闭症儿童的涂鸦画,即自闭症儿童所绘制的主要由杂乱线条构成的无系统、无秩序、无主题、无具像内容的画作(见图1)。选择涂鸦画为评定对象是基于以下几点思考:

1.涂鸦画评定具有可操作性,是大部分自闭症儿童可以独立完成的绘画形式

目前纷繁众多的绘画评定体系无不例外都建立在具体绘画任务基础上的。然而,在前期研究中我们已发现,相当数量的自闭症儿童并不具有具象绘画能力,他们不可能独立完成以“树”、“人”或“房屋”、“钟表”等为主题的具象绘画任务,对于画中各个元素的评价和分析更是不可能的。正是因为这个原因,在大量绘画评定研究中,针对自闭症儿童的研究数量十分有限,并且有限的研究多以高功能儿童为对象。而涂鸦画是几乎所有自闭症儿童均能自主完成的绘画形式,具有较强的可操作性。涂鸦画的可操作性也是绘画评定实施的必要条件。

2.涂鸦画评定具有可行性,符合自闭症儿童的心理特征

大部分自闭症儿童不能完成具象性绘画任务的原因,除了绘画能力外,还有应包括三点:其一,执行功能障碍。自闭症儿童由于执行功能障碍,缺乏对自己的意识、心理和动作的控制能力,从而使任务完成变得更困难;其二,语言功能障碍。语言表达能力和理解能力的缺陷,会影响自闭症儿童对绘画任务和意图的理解,从而导致无法完成任务;其三,绘画符号的理解和表达能力障碍。具象性绘画任务涉及表象性艺术符号的能力,绘画水平与这种符号编码和再现能力高度相关。对于有着符号功能障碍的自闭症儿童而言,这必然会限制他们的表达,影响他们心理水平的真实体现。而涂鸦画属于一种自发性的绘画,受到比较少的心理功能和行为能力的制约,是比较适合自闭症儿童心理行为特点的研究形式。涂鸦画是大部分自闭症儿童都可以完成的绘画形式,运用涂鸦画进行的绘画教学和心理研究具有较强的可行性。

3.涂鸦画评定具有真实性,能体现自闭症儿童的心理和行为特点

作为绘画评定基础的投射理论认为,被试绘画的结构、笔触、形态等信息都被视为有特定的心理意义[12],任何作品都能够在不同程度上体现创作者的心理特点和人格特质。涂鸦画不象具象性绘画那样,有可供分析的具体意向,但是作为自发性绘画活动的结果,涂鸦画同样会真实的体现作者的心理、认知特点和行为特征。因此,本研究认为涂鸦画适合于大部分自闭症儿童(尤其是中、低功能自闭症儿童),可以使自闭症儿童绘画评定得以实现。

(二)关于评定模式的思考

1.制定评定工具

关于自闭症儿童涂鸦画的研究极为少见,相应评定标准也尚未见到,因此,需要通过大量的实践经验并结合相关的理论研究,制定合理涂鸦画评定标准。评定标准来源有两个:其一,参照现有的评价体系,从中选取和形式要素相关的评定条目;其二,通过实践观察,专家访谈以及和一线教师、自闭症儿童家长的非结构性访谈,制定新的评定条目。每个评定条目制定详细的操作定义,同时,配合一幅或多幅图例。

2.设置能力匹配的对照组

在设置对照组时,我们认为应遵循能力匹配的原则。理由是随着涂鸦经验的积累和身心成熟,个体开始了有意义形式的创造,进入前样式化期。[13]要求已跨越涂鸦阶段的自闭症儿童,画出不包含具体意向的涂鸦作品是有一定难度的。对于典型发展儿童来说,虽然他们也可以按照要求压抑意向的出现,画出涂鸦作品,但该作品和处于涂鸦阶段儿童的作品是不具有可比性的,与绘画能力相对应的心理能力也不宜做对比。我们在教育实践中发现,处于前图式期和图式期的儿童在涂鸦作品中也会表现出某些与涂鸦阶段儿童相同或者相似的绘画特征,但是,二者的心理水平显然是迥然不同的。所以,在自闭症儿童的涂鸦画评估模式中,我们考虑设置能力匹配的对照组。具体做法是:选择同处于涂鸦阶段的自闭症儿童和典型发展儿童,涂鸦阶段的界定以实际绘画水平为判断依据,年龄因素仅做为参考。

3.强调自发创作

现象学研究方法是从被研究者的体验或者己有的经验中收集大量朴素而不加修饰的描述。[14]绘画这种“朴素”而“不加修饰”的描述,是来自于自闭症儿童“自发涌现”的作品。因此,我们要强调进入评价环节的作品一定是儿童的“自发性”创作。具体做法是:在一段时间内分别组织若干次自由涂鸦活动(四次以上),提供相同的材料和指导语,绘画时间最短为儿童自愿结束时间,最长为10分钟。在完成绘画任务过程中,父母或教师不能采取“辅助”方式,以避免违背“自发性”原则。

4.筛选作品

作品的筛选有两个要求:其一,保证作品确实来自于处于涂鸦阶段儿童的创作;其二,保证作品确实能代表自闭症儿童的真实水平(涂鸦画有较大的偶然性)。相应的作品的筛选包括两个步骤:第一,排除非涂鸦期的作品,排除的标准包括:出现具象形象的作品;没有涂鸦概念的作品;刻板式涂鸦作品和异样涂鸦作品,这两类作品的形成有着独特的心理机制,故不属于本研究的讨论范围;第二,筛选作品,由三位评价者分别从每位作者的系列作品(四幅以上)中选择一副具有相对稳定的形式特征的作品作为评价的对象,当选择不一致时进行探讨重新商定,直到达到统一,存在争议较大或者无法达成统一的则考虑排除该作品。

5.设置系列作品

在绘画评定中,单个作品,如同单一的行动或思想一样, 不可能有效反映被试的心理状况。[1]而建立在此基础上评价的合理性也会有所欠缺。在自闭症儿童的涂鸦画评定中,其单幅作品可能会受到更多无关因素的干扰而表现出不稳定特点。因此,设置系列作品是保证心理功能“真实性”的考量。在评估模式中,我们考虑的具体做法是:以每个儿童系列作品为对象(4幅或以上),由2至3位评价者分别从中选择一幅相对稳定并具有特征的作品作为评价对象。当选择不一致时进行探讨重新商定,直至达到统一,存在争议较大或者无法达成统一的则考虑排除该作品。最后得到每位作者的一幅作品进入下一个分析环节。

(三)关于评定原则的思考

依据现象学的视角,对于交流能力和交流愿望障碍的自闭症儿童进行绘画评定,需要立足于他们的作品现状,以“回到事物本身”为研究出发点和归属点,以“还原事物”为研究最终目的。在评定作品时充分把握“无预设”的原则,“悬置”先在的解释系统和先在经验。由于涂鸦画的抽象性,在涂鸦画的评定中,常常会出现一般评定标准中无法准确描述的特殊现象。为了实现对这些现象的“丰厚的描述”,我们要秉承以作品为依据的原则,从系统的、普遍联系的观点来完成对特征的描述。例如在图5和图6中都出现的“叠加涂鸦”的特征,但是从系统的角度出发表述却不尽相同,研究中我们对此的表述为:在明确的界限内出现“叠加涂鸦”的情况(如图5),不做“同类叠加”或“异类叠加”理解和计分。原因是界限内出现的叠加涂鸦应考虑为“界内涂色”概念体现(如图5),而不考虑为“叠加涂鸦”(如图6)。因此,在评定时要以作品为依据,关注作品中的各个要素,从联系的、系统的角度对作品进行评定。现象学提倡对具体对象的认识是生动、鲜活而具体的,我们有必要在评定中针对具体对象的特点,并同时兼顾评定中对于规律性和特殊性的诉求。

图5 自闭症儿童涂鸦画作品(“界内涂色”特征)

图6 自闭症儿童涂鸦画作品(“同类叠加”特征)

四、结语

现象学诞生百年来,作为一种哲学方法,现象学被认为是处于实证主义哲学和形而上学之间,并兼具心理学特点。[15]现象学的视角为自闭症儿童绘画的研究提供了坚实的认识依据。绘画评定本身就是一种渗透着现象学精神的认识方法,针对自闭症儿童的绘画评定更需要现象学精神指导下的探索和尝试。本研究提倡以现象学精神为指导,以涂鸦画为对象,建构符合自闭症儿童的认知行为特点的绘画评定模式,并希望通过该模式实现对自闭症儿童绘画特点和相应心理特点的大概廓状的把握。当然,以涂鸦画为对象的研究目前尚未见到,本研究属于探索性研究,具体的理论和操作还有待于在实践中进一步的探索。

[1] 孟沛欣,郑日昌.西方绘画评定的进展[J].中国心理卫生杂志,2004,18(2):100-102.

[2] 陈侃,宋斌,申荷永.焦虑症状的绘画评定研究[J].心理科学,2011,34(6):1512-1515.

[3] 周念丽,方俊明.利用绘画区分自闭症谱系障碍儿童功能的探索[J].心理与行为研究,2012,10(4):301-306.

[4]A Saneei,SA Haghayegh.Family drawings of Iranian children with autism and their family members 200 children with autism[J].Arts in Psychotherapy,2011,38(5):333-339.

[5] 李雪,曹白丹等.高功能孤独症儿童的统合型房树人绘画测验特征[J].中国心理卫生杂志2014,28(4) :260-266.

[6] H Keow Lim,V Slaughter.Brief Report: Human Figure Drawings by Children with Asperger’s Syndrome[J].Journal of Autism & Developmental Disorders,2008,38(5):988-994.

[7] 魏薇,静进,杨文翰.阿斯伯格综合征男童绘人测验特征分析[J].中国学校卫生,2011,32(4):387-388.

[8] 王辉,自闭症儿童的心理行为特征及诊断与评估[J].中国康复医学杂志, 2007(9).

[9] 胡塞尔.现象学的观念[M].上海:译文出版社,1986.24、42、39.

[10] 高亚杰,饶从满.现象学方法在比较教育研究中的应用[J].比较教育研究, 2011(4).

[11] 陈巍,自闭症原初交互主体性障碍假说:现象学精神病理学主张[J].心理研究,2013,6(2):18-23.

[12] Ramirez, C. Drawing out resistance:The use of the house-tree-person test to facilitate communication in verbal therapy groups[J].Behavioral Science,1983,7:39-49.

[13] 罗恩菲尔德.创造与心智的成长[M],长沙,湖南美术出版社,1993.

[14] 尤娜,杨广学.现象学的心理研究方法[C].第十届全国心理学学术大会论文摘要集,2005.

[15] 倪梁康.现象学运动的基本意义———纪念现象学运动一百周年[J].中国社会科学,2000,4:69-7.

[责任编辑 张雁影]

A Study on the Pictures by Children of Autism under the View of Phenomenology ——the Construction of Evaluation System of Drawings by Children of Autism

LUXiao-ping,LUOYu-ram,CHENQing-ping

(1.SchoolofPsychology,ShaanxiNormalUniversity,Xi’an,Shaanxi710062,China; 2.SchoolofTeachers,GuizhouUniversityofEngineeringScience,Bijie,Guizhou551700,China)

The lack and limitation of evaluation system for pictures drawn by children with autism arouse researchers’ thinking of the feasibility of construction a system to evaluate the drawing of children with autism. The study, with this aim, is carried out under the influence of the open spirit and thinking pattern of phenomenology, with literature method and the method of experiment as the major way of analysis. The paper concludes that under the spirit of phenomenology, in the constructing of an evaluation system of pictures drawn by children, several aspects should be taken into consideration, including evaluation object, evaluation mode and evaluation principle.

the spirit of phenomenology; autism; evaluations of pictures; drawings

2016-11-01

贵州省教育厅高校人文社科研究项目(2016ZC055);贵州省重点支持学科“特殊教育学”建设项目.

禄晓平,女,贵州威宁人,陕西师范大学心理学院博士研究生,贵州省工程应用技术学院师范学院教师,主要研究方向:心理健康教育;陈青萍,女,陕西西安人,陕西师范大学心理学院教授,博士生导师,主要研究方向:临床心理学。

■儿童学习与发展

G766

A

2095-770X(2017)01-0063-06