西德尼·甘博记录中国皇陵建筑图像探析

2017-02-21曹铁娃曹铁铮王一建

曹铁娃, 曹铁铮, 王一建

(1.天津大学工笔重彩研究所, 天津 300072; 2.天津理工大学艺术学院, 天津 300191;3.天津市园林规划设计院, 天津 300191)

西德尼·甘博记录中国皇陵建筑图像探析

曹铁娃1, 曹铁铮2, 王一建3

(1.天津大学工笔重彩研究所, 天津 300072; 2.天津理工大学艺术学院, 天津 300191;3.天津市园林规划设计院, 天津 300191)

摄影术的诞生带来了一场视觉意义上的革命,同时也成为文物建筑记录方式的分水岭。由于直观再现了拍摄对象的原真性,历史照片已经成为今天文物保护和修缮中重要参考依据之一。通过对西德尼·甘博中国皇陵建筑图像记录成果的分析,初步判断出历史照片的拍摄时间。并以此为出发点,结合社会背景探讨西德尼·甘博摄影作品的历史意义。

西德尼·甘博; 皇陵考察; 图像记录; 文化遗产保护; 原真性

摄影术发明以前,历史是靠文字和图画记录和传承的。1839年的摄影术诞生并逐步普及社会以后,照片直观再现了物体拍摄时的原始状况,具有真实性、可靠性和直观性等特点,成为今天文物保护和修缮中“原真性”的重要依据。在图像摄影方面,西方学者可谓“首开嚆矢”。他们在用相机记录中国风土人情的同时,也记录下了当时中国建筑的真实状况。美国社会学家西德尼·甘博的考察和记录颇具有代表性。

19世纪末,列强用坚船利炮打开了中国的大门。在带给中国沉重灾难的同时,古老中国的灿烂文化也被迫展示在世界面前,一直秘不示人的古代皇陵,也成为研究的对象。除边疆地区外,欧美人士进入中国多由香港澳门北上,途径南京上海,及至京津,因此南京明孝陵、北京明十三陵、遵化清东陵和易县清西陵的图像资料在诸多著作中均有所提及。

甘博拍摄中国古代皇陵照片共计68张,分别记录了大禹陵、南京明孝陵、北京明十三陵、清东陵、清西陵和沈阳清北陵当时的保存状况。还有一部分是他考察浙江、江苏、上海之时,沿长江逆流而上,在四川拍摄的非贵族墓葬;以及京津冀地区的土丘坟墓。

一、 大禹陵及明孝陵

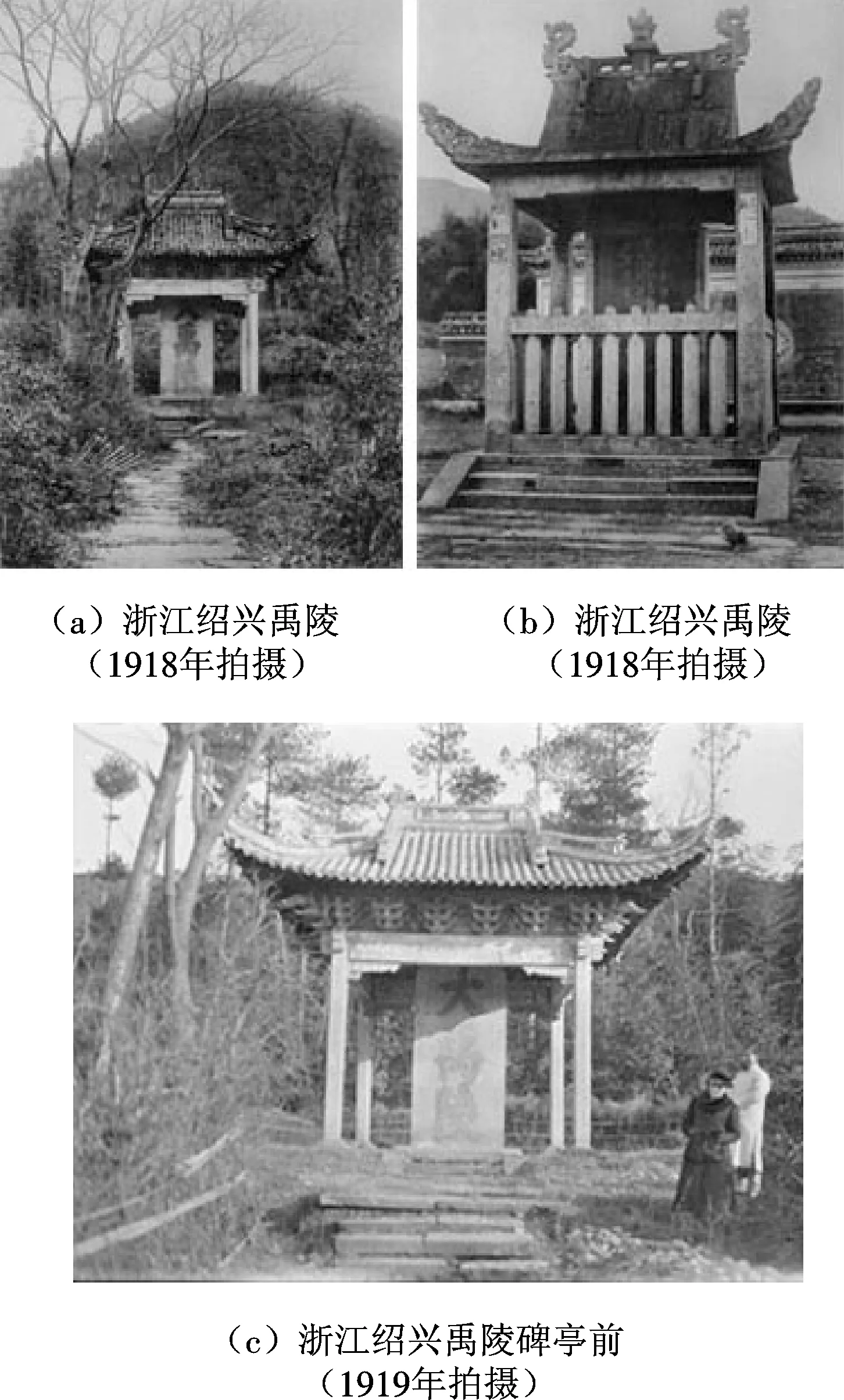

商代以前的皇陵研究对象多为传说之陵,民国期间陵墓新资料发现较少,研究也相对薄弱。日本学者关野贞在《中国文化史迹》中记述了对黄帝陵、大禹陵、尧舜陵的实地考察;桑原骘藏在《考史游记》对少昊陵的考察等。甘博

是为数不多的对浙江绍兴大禹墓进行了调查和拍摄的西方学者之一。关野贞在1918年考察时,禹陵(见图1a和图1b)

[1]

前台阶已有倾倒,篱笆局部散落;1919年甘博拍摄的大禹陵碑亭前(见图1c)

[2]

,台阶修复平整,篱笆也修缮整齐。

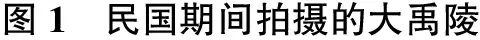

1900年,詹姆斯·利卡尔顿调查明孝陵后,记述到“南京和北京的皇家陵墓的神道都有巨大的石像。其中有人的雕像,包括武官和文官,狮子、马、骆驼和大象(见图2a)[3]。它们整齐地排在神道两边,都是成双成对地处出现。这些大象的雕像是一整块石头雕刻而成的,高12英尺(3.6米),宽7英尺(2.1米)。这些雕像在皇帝生前就刻好了。这些大象背上有很多石块,是淘气的孩子扔上去的,还是为了某种纪念意义,我不知道。我还给雕像拍了照”[3]104。

甘博迟于利卡尔顿20年左右调查南京明孝陵石像生(见图2b),雕塑的存在环境基本没有变化,雕塑本身也没有发生太大的变化,连大象背上的石块也还存在。1935年,朱希祖、朱偰父子调研明孝陵时(见图2d)[4],石像生存在的历史环境发生变化,空旷的神道附近种植了大量的树木,这与南京民国政府成立以后,大力建设新首都有关;也与孙中山“三民主义”深入人心以后,民族主义情绪高涨,古迹保护运动得以发展有关——1928年,国民政府制定了《名胜古迹古物保存条例》,1930年制定了《古物保存法》,1932年还公布了《中央古物保管委员会组织条例》,加强了对古代文物的保护。

图2b和图2c[5]中左侧石像生尾部,庄稼地里都存在一座简陋的茅草棚。通过GIS地理信息系统分析,茅草棚的位置基本一致。而在图2d中不复存在。图2c是关野贞1918年来华调研拍摄的明孝陵,而甘博成年以后3次来华的时间分别为1917—1919年、1924—1927年及1931—1932年,由此可以肯定甘博是1917—1919年来华期间拍摄的这张明孝陵石像生照片。

二、 明清皇陵

明清迁都北京后,形成了北京昌平明十三陵、河北遵化清东陵和易县清西陵3个皇陵群组。

如费正清所言,中国在19世纪经历了一出完全的悲剧,成了一次巨大的、史无前例的崩溃和衰落过程。在此社会背景下,明清皇陵也逐步走向衰败。曾受清政府管理、保护以及朝拜和祭祀的明清皇陵,在国民政府新成立之时,管理上鞭长莫及,文物保护软弱无力。又有大批外国人涌入中国各地,给我国的文物保护事业带来了空前的灾难,构成了一个探险与殖民主义互为表里的时期。1918年2月—1920年5月,关野贞在考察中国古代建筑时,非常感慨的说:“距前两回考察仅十一二年,以及破坏废灭之大令人吃惊,其保护已是刻不容缓”[6]。

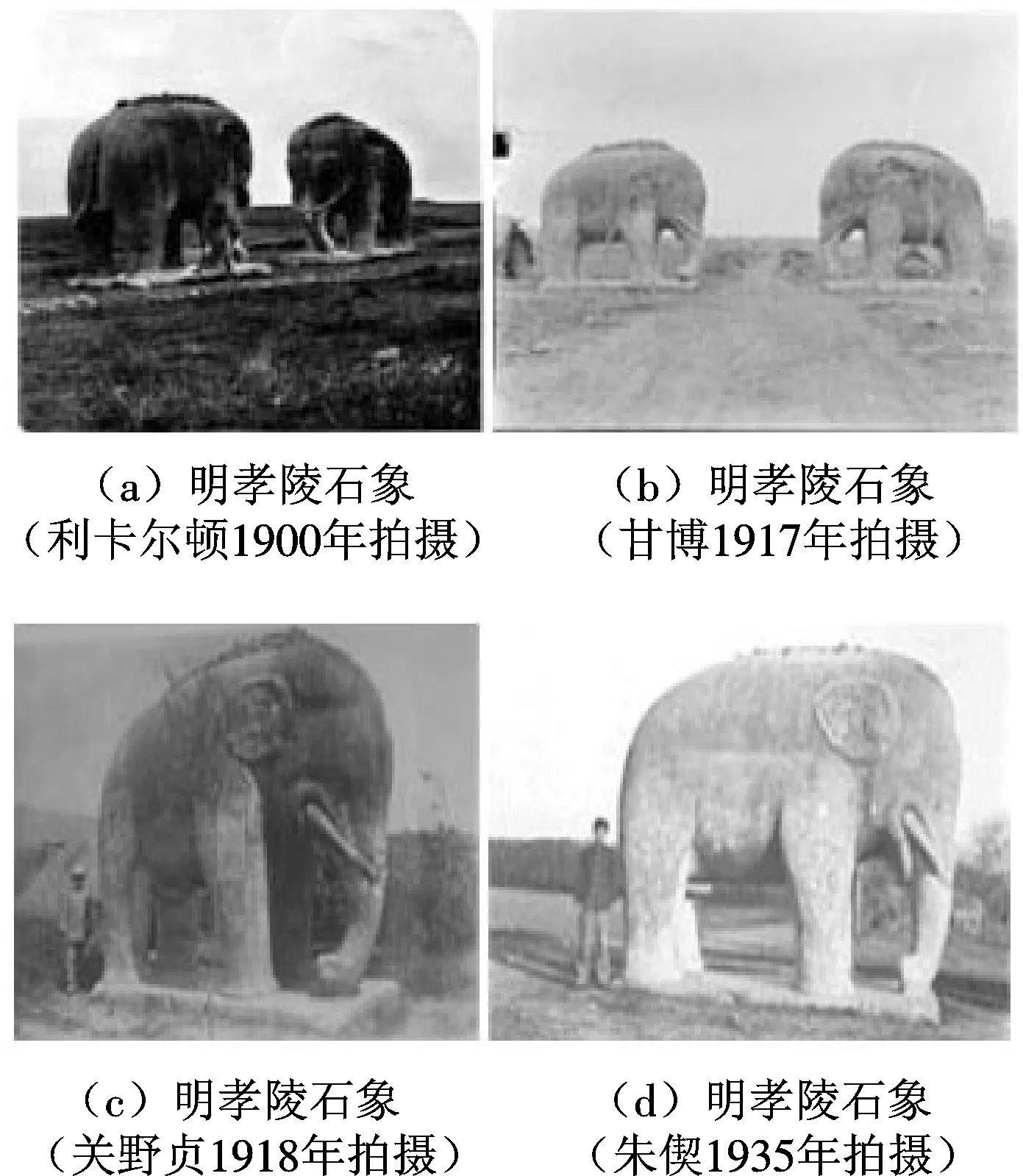

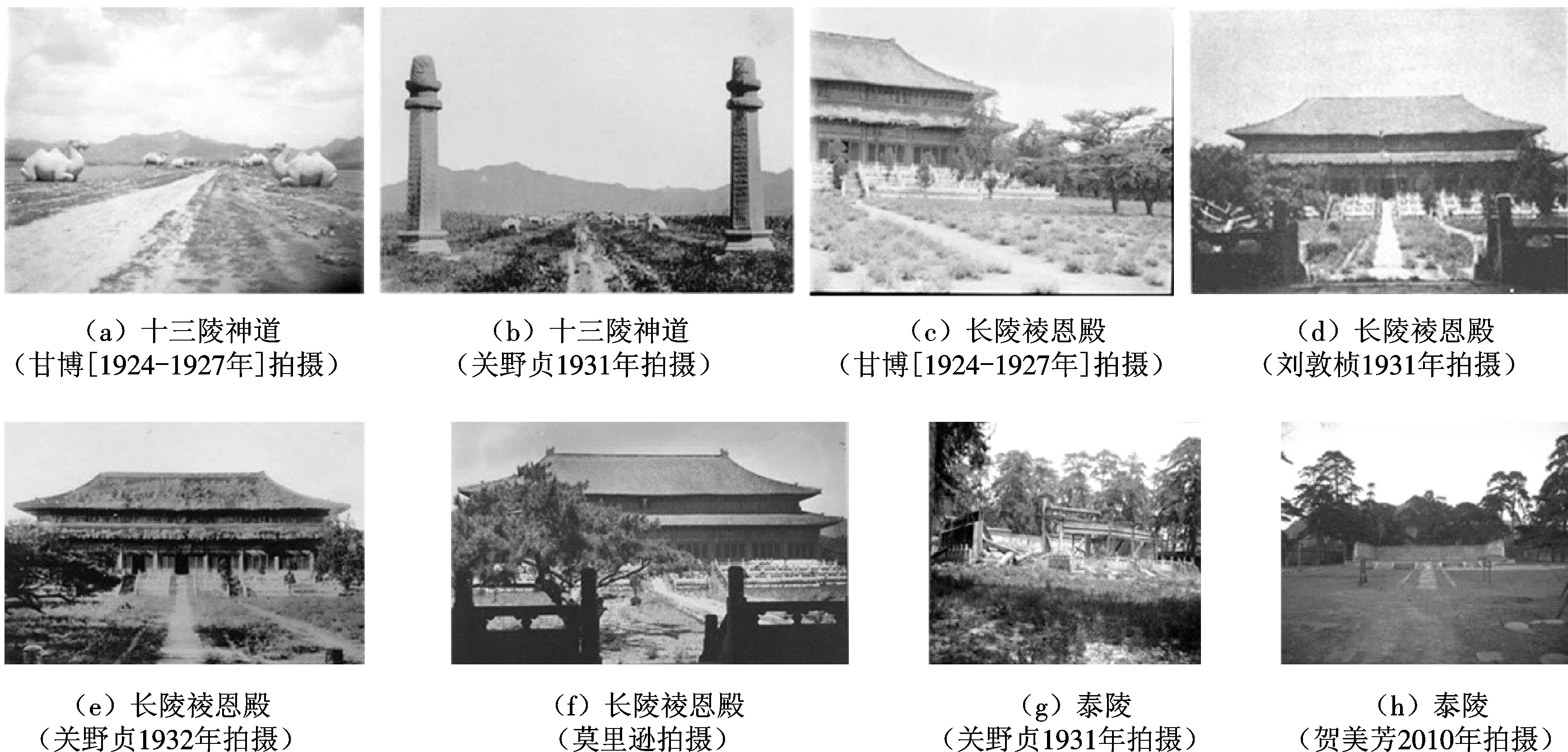

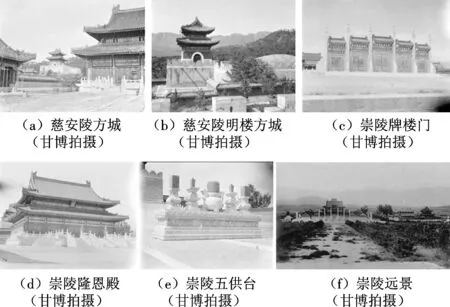

甘博考察明十三陵(见图3a和图3c)的时候,陵寝的木制建筑多年久失修。正如刘敦桢1931年考察明孝陵的记录(见图3d),“祾恩门、享殿、明楼等,檐牙落地,脊兽倾颓,雨雪侵凌,日甚一日。设非及早修治,数十年后,必沦为埃壤无疑也”[7];“各部彩画经清代修理,已非原状,榱题、脊兽亦颓毁不堪。其北侧西次间之额枋,因屋漏糟朽,势将倾折,非急予修补,行且波及余部矣”[7]52。

1935年,民国政府对长陵进行大修,这是近代修缮明代皇陵的开端。1931年刘敦桢、1932年关野贞拍摄的长陵祾恩殿已破损(见图3e)[8]。莫里逊拍摄长陵图片(见图3f)[9]应为1936年北京特别市政府工务局修缮以后的状况。甘博拍摄的长陵祾恩殿破损情况更接近关野贞1932年照片显示的状态。

由图3可见,民国时期,明十三陵的木制建筑虽有倾倒,但仍辨识出建筑结构和规模。经过近一个世纪的变迁,很多建筑已经不存在了(见图3g和图3h),陵寝中树木的种类、数量、树木的间距及行宫、神宫监、祠祭署等若干附属建筑也发生巨大变化(见图3c、图3d[7]51、图3e、图3f和图3g)。图3a、图3b还解决一个学术争议:明代皇陵神道是否和清代一样是石板路?从照片来看,明十三陵的神道与清代皇陵的神道不同,没有用石板路,而是直接建造的夯土路。

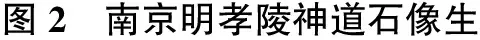

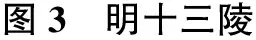

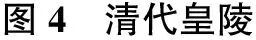

甘博还分别考察了清东陵(见图4a和图4b)、清西陵(见图4c、图4d和图4e)和清北陵,均有照片记录。甘博在清东陵有个错误之处,他将清东陵记录在热河省,实际上,东陵一直归属于直隶省(河北省)遵化县。这种错误在甘博的记录中多有发生,如将绍兴的禹王庙记录为河南省,开封铁塔标注成河北省,正阳门标注在天津、明孝陵和十三陵标注在一起等。

清西陵的崇陵一般都认为是仿照清东陵惠陵的规制建设而成的,但两座陵寝并不完全一样,例如图4e崇陵石五供上的花瓶、烛台都是方的,是清陵中的孤例,而惠陵及其他皇陵石五供都是圆的。隆恩殿里的四根金柱是沥粉贴金盘龙柱,而惠陵4根柱子上是丽芬缠枝莲花。崇陵隆恩殿和隆恩门上都有“宣统尊亲之宝”的斗匾,惠陵没有钤用“某某尊亲之宝”。崇陵完工于1914年,从图4f[8]184关野贞拍摄的崇陵照片来看,1914—1920年间,清朝遗臣梁鼎芬招募资金种植的四万余株树苗已经形成一片树海,郁郁葱葱,十分壮观,在甘博拍摄的崇陵建筑及陵寝环境照片中(见图4c、图4d和图4e)还体现不出一点。

三、 清北陵(沈阳昭陵)

清帝逊位以后,根据清室优待条件的规定,关外永陵、福陵、昭陵(北陵)三座陵寝仍归为皇室产业,如清代一样由盛京内务府办事处管理。但是一些外国人只需经外交部奉天交涉署与内务府办事处取得联系,即可进入观瞻,并堂而皇之地进行“考察”、“研究”活动。辛亥革命以后,逊帝溥仪“小朝廷”在盛京设立“三陵衙门”,即负责这三座陵寝的安全、防护、修缮等职责的机构。1925年,三陵由奉天省公署接管,并设监视员进行管理,此时三陵事务都需请示奉天省长公署方能进行。

晚清到民国期间,鸟居龙藏、伊东忠太、市村瓒三郎、内藤湖南、沙畹、关野贞、梁思成、村田治郎等众多国内外学者考察过沈阳北陵。这些学者从民族学、考古学、建筑学、历史学等多个角度对北陵的建筑形式、建筑特征、建筑形制和陵寝风水等进行了分析和讨论,村田治郎还对北陵进行了测绘。清末以来,关外三陵逐渐荒废,俄国管理时期,多有毁损,现存福陵、昭陵和永陵是“伪满洲国”建立以后,根据文献记载重新修缮过的。从这一角度来看,中外学者在民国时期拍摄的照片更加弥足珍贵,反映了不同时段北陵的面貌。甘博以西方异域的眼光看中国的建筑和风格,猎奇的成分大于学术研究,相对日本和中国学者缺少专业素养,没有对这些文物建筑进行深入研究。

四、 结 语

人们了解本民族的文化已经很不容易,要理解距离遥远的地区,截然不同的文化和历史,就更加困难。因此,甘博对于古代皇陵建筑的观察、记述以及朦胧的认识,还不存在“分析”或“判断”的问题,这不是真正意义上的近现代科学研究。

西方学者关于中国古代皇陵古迹、古物的记载和图像记录数量虽然不少,但十分零散。考察者是非专业人士,考察对象具有随机性,考察过程中缺少专业的研究理论和方法,给人以“隔靴搔痒”之感。即便如此,赵辰曾指出:“一个不争的事实是,对中国的研究是西方人早过我们的,并且实际上他们的研究在很大程度上曾经影响过,甚至在某种意义上引导过我们的研究”[10]。

图像记录是一种记忆,最直观地再现了文物拍摄时的情况,从而成为不可替代的重要的文献档案,这种作用在文物已发生不可逆转性毁坏时尤为突出。建筑历史照片会同其考察笔记、日记及相关论著,真实地记录了中国在这一历史时期的建筑文物状况。伴随着我国文化遗产保护工作的逐步深入,历史档案在文物研究、保护和修缮中的重要性正在凸显。

作为建筑遗产文献档案的重要组成。将古建筑在各个历史时期的图像记录综合研究,可以清晰地得到其发展和变迁的脉络,通过图像可以对比清中期和清晚期同类建筑的异同点。

古建筑修复和复原工作。近年来开展的古建筑数字化复原工作更是与历史照片密不可分,历史照片为古建筑修复提供有力的支撑材料。

文物保护规划的需要。在保护规划的编制过程中,西德尼·甘博对所拍摄的照片从历史信息、环境信息、文物修缮和档案充实等几个方面发挥了重要作用。

文化遗产的记录是带有时代性和目的性的,各国学者文化遗产观的评价是今后研究的重要课题之一。西德尼·甘博对中国皇陵建筑及文物的记录,次序条理清晰,内容详细全面,兼具整体性与前瞻性,反映了西德尼·甘博在遗产记录上的专业素养。

[1] [日]关野贞,常盘大定.中国文化史迹:第4辑[M].东京:法藏馆,1939:155,156.

[2] [美]Sidney D. Gamble. Duke University David M. Rubenstein Rare Book & Manuscript Library [EB/OL].http://library.duke.edu/digitalcollections/gamble/guide/,2016-09-13.

[3] [美]詹姆斯·利卡尔顿.1900,美国摄影师的中国照片日记[M].徐广宇,译.福州:福建教育出版社,2008:105.

[4] 朱 偰.金陵古迹图考[M].上海:商务印书馆,1936:167.

[5] [日]关野贞,常盘大定.中国文化史迹:第10辑[M].东京:法藏馆,1941:140.

[6] [日]关野贞.支那文化的遗迹和其保存[J].大观,1920(7):63.

[7] 刘敦桢.明长陵[J].中国营造学社汇刊,1933(6):44.

[8] [日]关野贞,常盘大定.中国文化史迹:第12辑[M].东京:法藏馆,1941:102.

[9] [德]赫达·莫里逊.洋镜头里的老北京[M].中国香港:英国牛津大学出版社出版,1985.

[10] 赵 辰.域内外中国建筑研究思考[J].时代建筑,1998(4):45.

Analysis of Sidney D. Gamble’s Chinese Mausoleum Architectural Image Recording

Cao Tiewa1, Cao Tiezheng2, Wang Yijian3

(1.Research Institute of Meticulous Style Painting in Deep Colors of Tianjin University, Tianjin 300072, China; 2.School of Art and Design, Tianjin University of Technology, Tianjin 300101, China; 3.Landscape Planning and Design Institute of Tianjin, Tianjin 3000191, China)

The birth of photography brought out a visual revolution, and it also became a watershed for the recording ways of cultural relics. For visually representing the authenticity of images, historic photos have become important references during the conservation and renovation of cultural relics. During the period between 1917 and 1932, the American sociologist Sidney D. Gamble has taken a bunch of nitrate photos after extensive field trips in China, subjectively reflecting the conservation situation of Chinese architectural heritage at the early 20th century. By analyzing Sidney D. Gamble’s recording of Chinese mausoleum building images, the shooting time of the historic photos can be preliminarily ascertained. Then based on the social background at that time, this article will discuss the historical significance of Sidney D. Gamble’s photography works.

Sidney D. Gamble; fieldwork of Chinese Mausoleum architectures; image recording; protection of Chinese cultural heritage; authenticity

2016-09-14.

教育部人文社会科学研究青年基金资助项目(14YJC770001);国家自然科学基金资助项目(51378335).

曹铁娃(1977— ),女,博士,副研究馆员.

曹铁铮,wp960@163.com.

J405

A

1008-4339(2017)01-084-04