传统农区农村金融排斥问题研究

——以河南省为例

2017-02-11王磊玲

王磊玲

(1.郑州大学 商学院,河南 郑州 450001; 2.郑州大学 现代产业与企业发展战略研究中心,河南 郑州 450001)

传统农区农村金融排斥问题研究

——以河南省为例

王磊玲1,2

(1.郑州大学 商学院,河南 郑州 450001; 2.郑州大学 现代产业与企业发展战略研究中心,河南 郑州 450001)

传统农区农村金融存在地理排斥、评估排斥、条件排斥、价格排斥、营销排斥及自我排斥等问题,其中条件排斥、营销排斥以及自我排斥尤为明显。究其原因,主要是农村金融服务有效供给不足、担保抵押产品有限、政府行为过度作为与不作为并存等要素引起的。农村金融排斥不仅加剧城乡二元化,影响城镇化进程,而且会导致当地农村资金外流,制约农村金融体系完善,影响农村社会稳定。基于这一结论,提出了增强农村金融有效供给能力、提高借贷需求主体金融运用能力和组织程度以及厘清政府服务边界等方面破解传统农区农村金融排斥问题。

农村金融排斥;金融有效供给;政府作为;金融生态环境

农村金融存在发展滞后、供给总量不足、供求错位与结构不合理、区域不均衡等诸多问题,尤其是粮食主产区,农业的弱质性、处于农业产业链前端等特征决定其自身吸引资金能力不足,加之农村金融机构经营困难、不良资产风险难以化解,导致粮食主产区农村金融排斥问题更加凸显。

20世纪90年代开始学术界对金融排斥进行研究。最初是从居民接受金融服务是否便利的角度出发,考察居民到金融服务网点的距离和办理时间等。进一步研究发现,金融排斥问题不仅仅局限于接受服务便利性,社会经济因素和金融市场服务等因素也应纳入这一范畴。国内学者逐渐将金融排斥的问题拓展到农村金融排斥领域。支付结算、储蓄理财、信贷、保险等均是农村金融排斥的重要体现,担保条件不足和地理可及性会持续影响农村金融排斥(马九杰[1],2010),金融基础设施的不完善、人口规模有限、社会商品零售规模不足等特征下的县域农村金融排斥尤为明显(董晓林,徐虹[2],2012)。

农业产业弱质化、组织程度低、农村产权不明晰、农村金融机构的商业化改革等问题长期存在,导致农村金融排斥的界定和破解难度较大。河南省作为传统农业大省,农村经济发展经历了较快发展时期。农林牧副渔从1978年的64.86亿元增至2015年的4209.56亿元,但在国民生产总值的比重不断下降,已经从1978年的39.80%下降到2015年的11.37%,比全国平均水平的10.00%高出2.6个百分点,对农业大省而言,农业产业增幅缓慢且对经济的拉动有限,农业产业正处于传统农业向现代农业过渡阶段。此外,农业贷款的规模也不断扩大,2000年全省农业贷款规模仅500.67亿元,2009年已经增加至1519.13亿元,占全省贷款的比重从11.49%增加至25.25%。虽然农村金融增速较快,但对农户的借贷满足仍然有限,比如彭晓婧(2012)基于河南农户微观数据的研究显示,认为农户借贷满足程度有限,富裕型农户*彭晓婧(2012)学位论文对农户类型的界定依据是其调查样本的年收入水平,将年收入在2万元以上的界定为富裕型农户,0.5~2万元的是温饱型农户,0.5万元以下是贫困型农户。的借贷成功率为49.00%,贫困型农户借贷成功率仅24.00%,温饱型农户仅19.00%。[3]由此可见,河南省农村金融排斥问题依旧严峻,不仅不利于城镇化进程的发展,也不利于农业产业化、农村经济的长足发展和农村社会的问题。因此,明晰河南省农村金融排斥的现状,探索其背后深层次的体制、经济社会原因,提出缓解河南省农村金融排斥的对策建议。

一、河南省农村金融排斥现状分析

借鉴Kempson and Whyley[4](1999)的评估方法,主要从地理排斥、评估排斥、条件排斥、价格排斥、营销排斥和自我排斥等方面进行分析。

1.地理排斥

地理排斥主要是指居民获得金融服务的便利性,一般微观数据以到金融机构的距离和办理金融服务时间来衡量,宏观数据多是以金融机构网点数来衡量。河南位居中原腹地,交通较为便利,但是由于地形特征以及以农业为主的产业结构的影响,金融机构网点分布与其他发达地区相比,还是存在一定差距。

银监会公布的《中国农村金融服务分布图集》显示,2008年全国农村金融机构营业网点数为106 953家,河南省农村金融机构营业网点数为7494个,金融机构营业网点总量占全国总量的7.00%,位居全国第三,仅次于四川的8055家、山东的7649家,但网点分布密度仅为0.93个/万人,低于全国平均水平的1.50个/万人,比最高的北京地区低了1.09个/万人,乡镇平均分布网点数为6.32个,也未达到全国平均6.56个的平均水平,与上海、北京乡镇平均分布网点185.13个和99.91个相差甚巨,这一状况在中部农区是普遍现象,湖南、湖北、安徽等地网点分布密度均不及1家。[5]

2.评估排斥

农业属于弱质产业,生产周期长,受自然条件影响大,农村经济主体的贷款具有典型的季节性、临时性、贷款用途难以区分等,由于信息不对称引发的道德风险和逆向选择的成本高,导致了沿袭城市金融做法的农村金融机构对农村经济主体难以有效评估和识别,不得不进一步加大评估的要求和评估的成本,因此会将大部分的资金需求者拒之门外。此外,我国的征信体系还在不断完善中,现有的征信系统难以满足金融机构对农户的贷款审核,进一步加剧了评估排斥的情况。

3.条件排斥

金融机构往往要求贷款主体提供抵押产品,据宋保胜(2012)对河南省600多户农户进行调研的结果显示,基于风险控制的要求,贷款抵押担保制度在大部分贷款中仍是必须的,抵押贷款的比重占到87.64%。[6]虽然农户联保贷款等信用贷款模式已经开展,但是规模仍然有限,金融机构还是倾向于选择能够迅速变现的资产进行抵押,这与大部分农户缺乏有效担保抵押产品直接构成矛盾。在对农民手中的土地承包权、宅基地使用权、房屋所有权、林权、水域滩涂养殖权等物权的抵押认可度中,金融机构偏好产权明晰、流动性强的资产,48.68%的是林权抵押,土地承包权需要靠近路边、交通便利,对于财产权属关系不清楚,流转困难的资产,根本无法获得贷款。

4.价格排斥

我国利率尚未完全市场化,贷款利率是在央行基准利率基础上上下浮动,目前农村金融机构吸收存款与其他商业银行相同,但在贷款上,对农户贷款利率会在基准利率上浮230.00%,其他银行贷款利率大多上浮在30.00%~50.00%之间。[8]虽然从理论上推断来看,农村经济主体对于资金获得与否的敏感度要高于其贷款利率,但是过高的贷款利率明显构成价格歧视。

5.营销排斥

营销排斥主要是一些人在金融机构产品营销目标市场之外,一般用金融机构用于金融产品营销和服务的从业人员来表示,因此可以用每万人拥有金融机构服务人员数来反映营销排斥状况。2008年,全国每万人农村人口拥有金融机构服务人员数为16.7个/万人,河南地区为9.86个/万人,远远低于全国平均水平,在中部六省位居第四位,低于山西省的18.38个/万人,湖北的10.46个/万人[5],江西的10.44个/万人。这些指标进一步显示出河南农村金融排斥的问题较为突出。

6.自我排斥

自我排斥主要是由于被排斥主体自身主动将自己排斥在主流金融体系之外,这与被排斥主体自身经历和心里因素有关。传统农区农户以传统种植业为主,如果生产性资金不足时,大多寻求非生产性如外出务工来获得资金支持,一般在传统粮食种植上不愿意发生借贷。此外,正规金融贷款手续繁琐、一般需要抵押或者担保,农户在没有熟人关系时一般不愿意与金融机构打交道,反而倾向于从快捷、灵活、手续简便的民间借贷途径获得借款,久而久之,农民被金融边缘化,金融习惯的不同和知识的缺乏进一步加剧对金融机构的不信任,而主动将自己排除在金融机构服务之外。

二、农村金融排斥的原因及影响分析

(一)农村金融排斥的原因分析

从农村金融服务的供给、需求以及政府制度安排等方面对农村金融排斥的原因进行分析。

1.供给层面:农村金融机构金融服务供给不足

(1)金融机构网点和服务人员有限。这一点从营销排斥和地理排斥的分析可以得到印证,目前河南农村金融机构服务网点数量虽然较大,但是人均服务网点和每万人拥有金融机构从业人员指标均低于全国平均水平。

(2)金融机构设计产品与农户资金需求结构不符合。农户生产具有典型的季节性、周期长、资金规模相对较大等特征,但金融机构所提供设计的产品往往与农户贷款要求并不契合,例如金融机构贷款要求客户当期即还利息,并以利息是否能按期归还作为贷款是否能够如期偿还的重要指标,这不仅与农户贷款习惯不符合,无形中也减少借贷资金规模,此外担保抵押产品的提供,过于复杂的贷款程序都将农户排斥在正规金融之外,不得不大量寻求非正规金融途径来解决资金问题。

郑州大学商学院农村金融课题组2014年暑期对河南省122户农户融资情况进行借贷途径调研,结果如图1所示。所调查的122户农户,2011—2014年上半年年发生借贷行的农户占比为35.20%,64.80%的农户无贷款行为。

图1 农户发生贷款行为情况资料来源:根据调研数据整理。

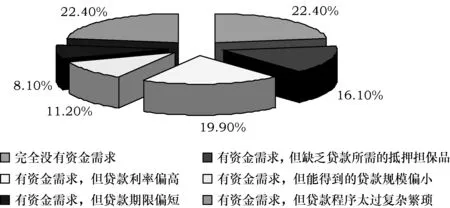

进一步调查农户未进行贷款原因,如图2所示,发现完全没有贷款需求的农户仅占未贷款农户的22.40%,其余77.60%农户是有贷款需求的,但是由于利率偏高而未贷款的农户占比19.90%,贷款规模过小的比重为11.20%,贷款期限偏短的农户比重为8.10%,有资金需求,由于缺乏抵押担保品而未能贷款的农户比重为16.10%,因贷款程度太过复杂的农户比重为22.40%。正是贷款利率偏高、规模过小、期限偏短、缺乏担保品以及程序复杂等原因导致大多农户的贷款需求不能得到有效满足。

图2 农户不愿意贷款原因分析资料来源:根据调研数据整理。

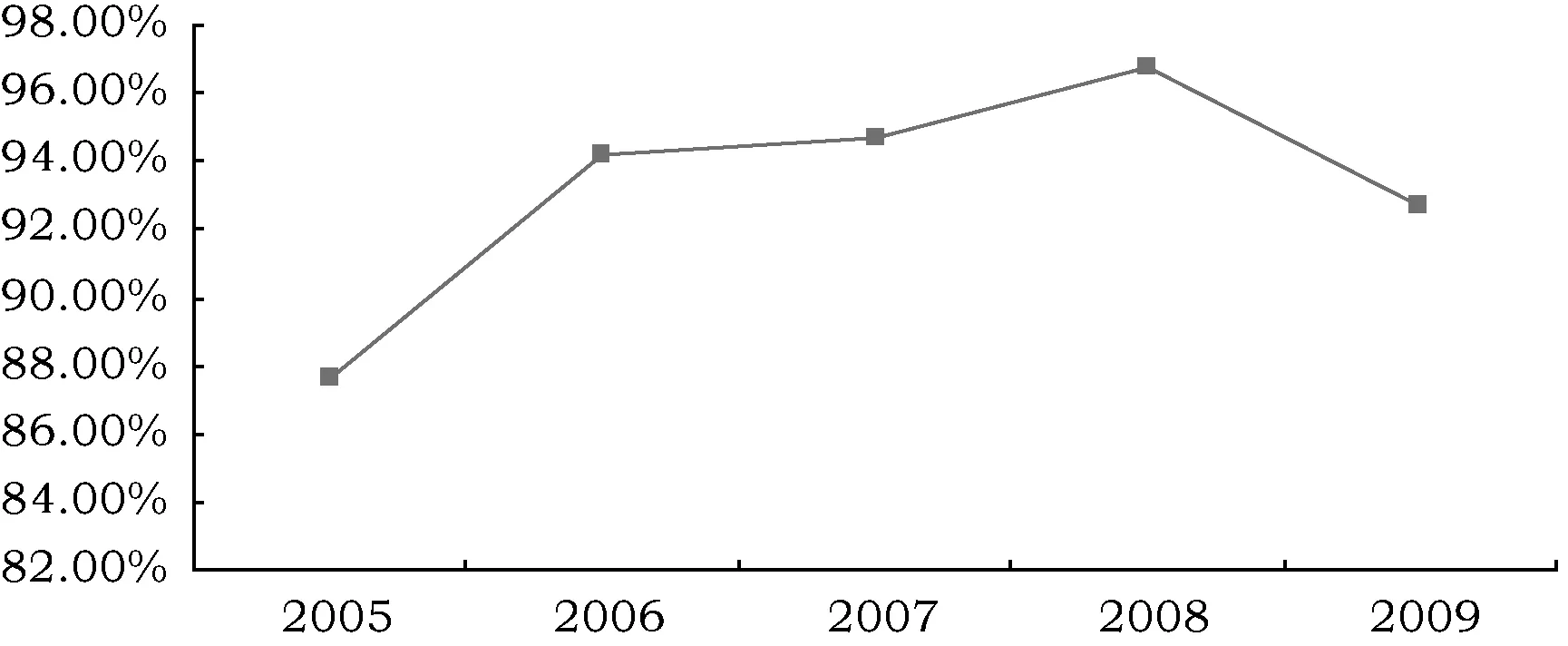

(3)农村金融机构自身包袱过重。现阶段河南省农村金融机构主要是以农村信用社和邮政储蓄银行为主,前者在农业贷款上承担的责任更大。2005年以来,农业贷款90.00%以上都是农村信用社提供,2008年甚至高达96.75%(见图3)。但农村信用社历史包袱过大,虽然由中央一次次注资加以缓解,但是大部分农村信用社经营仍存在较多的问题,创新能力、吸引人才能力等方面仍存在较多不足。

图3 2005—2009年农村信用社农业贷款占比资料来源:河南省统计年鉴(2007—2010)。

2.需求层面:农户借贷需求多元化

随着农村经济不断发展,农户分层现象显著,不仅表现为收入水平差异越来越大,而且在借贷资金需求也呈现出日益多元化的特征,在借贷规模、借贷利率、借贷期限等方面的要求也日益多样。

受信息不对称、农村居民居住分散和资产有限等因素的影响,金融机构对农户贷款时为控制经营风险往往要求农户提供有效的抵押担保产品,因此缺乏担保产品的农户无法获得贷款,能够提供担保产品的农户也很难获得足额的资金,难以有效满足农户借贷规模的需求;正规金融机构贷款手续复杂,与农户贷款需求时效性强也不符合;农业贷款大多是短期贷款,对于苗木花卉、养殖等行业,借贷期限过短也与农户资金需求期限结构不匹配。此外农户虽然对贷款利率不敏感,但是过高的贷款利率会将部分农户排斥在外。

3.政府行为:过度作为和不作为并存

发达国家的经验已经表明,农村金融是弱势金融,不能和城市金融秩序一样完全按照市场化规则运行,对农业贷款必须给予一定的支持。河南省作为传统农区,以粮食生产为主,因此其农村经济主体具有典型的小农经济特征,小农经济在向现代农业过渡过程中,需要政府对农业给予一定的优惠政策和资金支持。

近年来中央政府出台了农村金融改革一系列的政策,对农业发展银行给予资本支持,对农业银行实施资产剥离,对农村扶贫贷款给予政策贴息,对农村信用社实行优惠税收等措施,虽然已经形成了正向激励的财税、金融政策相结合的扶持政策体系来弥补市场配置机制的不足,对于调动农村金融机构支农积极性发挥了一定的作用,但是财政资金使用效率并不理想,在发展中国家信息不透明和社会监督不完善的情况下,瞄准机构或具体产品的财政补贴政策往往难以成功。

此外,大量学术研究成果和事实表明,现有农村金融机构往往沦为地方政府与中央政府讨价还价的“人质”,农村金融机构大量不良资产的形成也与地方政府过度干预有很大关系,但是在农村金融机构的改革过程中,地方政府又很难将补贴提供到位,谢平,徐忠(2013)[7]对第一批试点省份的信用社进行调研,有80.90%的信用社认为,当信用社出现亏损后,地方政府不会进行补贴;第二批试点中63.60%的信用社认为不会进行补贴,仅有10.00%的信用社表示会对新股东进行补贴。对于不良资产的清收问题,大部分农信社不认为地方政府可能提供帮助,因此对业务经营的过度作为以及对经营问题的不作为或作为不足,进一步加剧了金融机构的运行、业绩提升,也影响到农村金融排斥问题的解决。

(二)农村金融排斥的后果分析

金融是经济的血液,农村金融排斥问题不能有效改善且不断加剧,将会制约传统农业升级、农民收入提高、农村经济发展和农村社会稳定,对于新农村建设和城镇化建设都是不利的。

首先,农村金融排斥会进一步加剧城乡二元程度,制约城镇化进程。城镇化是河南省发展的重要任务之一,如果缺乏资金支持,那么不仅会加剧城乡间的差距,制约农村居民收入水平增速, 而且还会影响到城镇化建设的进程。王修华等[8](2010)研究显示,农村金融排斥严重,经济发展水平相对落后,金融排斥低,那么地区经济状况就好,二者是高度负相关关系。由此可见,要加快农村经济发展,提高农户收入,缓解城乡二元经济结构,必须要加快农村金融排斥问题的解决,加快普惠金融体系的构建。

其次,进一步加剧农村资金外流,影响资金在本地的使用比例。目前,农村金融机构以农村信用社为主,资金大多是以农村借贷为主,邮政储蓄银行和农业银行县级以下经营网点大多是以吸收存款为主,但是较少发放贷款,导致了大量资金流出当地。这在国有商业银行网点撤并之前更为严重,大量农村资金以储蓄存款存入银行,但是大部分的资金都流向城市或者是发达地区,导致农村金融难以获得贷款。农村资金不足,会制约传统农区向现代农业过度,影响农村企业自身发展和产业链条的形成,对于农村经济发展是极其不利的。

然后,农村金融体系的不完善性影响农村金融的可持续发展。农村供给方在产品设计与资金需求间难以有效对接,矛盾甚深是引发农村金融排斥的重要原因。深层次原因在于金融机构的垄断地位导致其难以从客户需求角度来开发设计产品,较多的金融产品是以城市金融为蓝本进行修订或者是在国家政策倡导下开展的,真正基于农户需求视角来设计的金融产品寥寥无几,当然金融机构自身创新能力有限、人才缺乏等因素也是制约农村金融机构产品设计不足的原因。如果农村金融机构未来金融产品设计依旧“忽略”资金需求者真正资金需求,缺乏针对性的产品,不仅会进一步加剧正规金融机构对资金需求者排斥的,而且对构建完善的农村金融体系、农村金融的可持续发展提出了极大挑战。

最后,影响农村社会稳定。一方面,农村经济发展缓慢,农民收入有限,导致受教育水平、接受新事物的能力有限,与城市居民收入差距持续扩大,可能会引起社会矛盾的加剧,影响社会稳定;另一方面,金融排斥是经济排斥的一种,信贷配给的约束会影响农村经济主体在社会、政治、经济、文化生活等各领域的公平,无法获得社会认同感,影响其与社会的连接,这些也会影响到农村社会政治的稳定。

三、破解粮食主产区农村金融排斥的方案构建

农村金融排斥问题出现的原因是多维度的,不仅设计到供给层面,还涉及到需求层面和政府监管部门,要改善和解决农村金融排斥问题,必须要构建涵盖供给方、需求方还有政府部门在内的完善金融服务体系和竞争合作的农村金融市场。

(一)供求视角:有效提升农村金融供给能力和水平

从供给方来看,农村金融市场的供给能力和水平有限是导致出现农村金融排斥的直接原因,难以有效满足农村经济主体多样化的产品和服务需求,导致借贷难和难借贷的问题并存。因此,供给方提高自身服务意识,改善金融服务效率,在现有条件下增强自身创新能力,以适应农村经济主体日益多样的金融产品和服务需求是根本,具体要从以下方面着手:

1.重塑农村金融服务体系

目前河南省农村正规金融体系不仅包含农业银行商业性金融、中国农业发展银行河南省分行的政策性金融在内,而且还拥有规模庞大的合作金融机构。此外,2015年末河南省村镇银行的数量已达到79家,居全国第三位。虽然涉农金融机构层次丰富、分工明确,但实际上农村信用社在农村地区处于垄断地位已成为不争的事实,河南省2005-2015年平均90.00%以上的农业贷款均是由河南省农村信用社提供。新型农村金融机构现在规模尚小,农业银行支农倾向不断减弱,与农村地区网点分布极其广泛的农村信用社尚构不成有效的竞争。缺乏有效的市场竞争,必然会导致改革尚未彻底、包袱依旧存在、法人治理结构完善尚不到位的农村信用社疏于对自身创新能力的改善,再加上受制于省联合社的诸多管制,具有法人资格的县一级联社缺乏创新自主权,也让有能力、经营好的信用社创新能力受阻。

继续深化农村信用社改革,加强人才引进力度,加强法人治理结构的根本性改善,完善风险控制管理体系,通过“两权”试点经营,赋予县级法人更多的创新自主权,提高农村信用社的服务能力和水平。其次调动邮政储蓄银行的潜力。邮政储蓄银行当前在涉农贷款、小额贷款发放上相对谨慎,但其业务网点广泛,潜力巨大,适当对其贷款方向加以引导,创新涉农贷款业务。最后,鼓励和培育新型农村金融机构。充分发挥新型农村金融机构地域优势,有效缓解农村金融信息不对称的难题,加快人才引进和产品创新。

2.提升农村金融产品创新能力

2015年河南省人民政府出台农村金融改革试验区建设实施方案。农村金融产品创新能力应结合当地实际,与农村基层组织结合,寻求合适的抵押担保方式,扩大小额贷款和互保贷款,积极有效的探索和试点“两权”抵押贷款,加快供应链金融的应用,推进农村金融的资本化进程,加快农产品期权、期货产品开发应用,涉农企业债券和股票发行。

3.构建农村产权市场平台

在农村土地交易较为发达的地区,目前已经形成全省性的农村产权交易市场,河南省仅有济源一地成立农村产权交易市场,这与河南省农业大省地位不匹配。因此应该出台相应的政策法规,鼓励建立规范完善的农村产权交易市场。农村产权市场的建立可以保障农户的权益,同地同权同价的市场可以让农户在市场交易中避免出现大规模的损失,也避免个别地方政府以征地为名来损害农民利益。

根据河南省政府农村金融改革实施方案设计,在有条件的地方成立农村产权交易市场,构建具有信息集散、效益最大化、资本进退、资源配置、抵押融资等多功能的农村产权交易中心。 构建集产权评估、产权交易、信息管理、组织交易为一体的“一站式”服务模式,为农村产权贷款开展提供有效的基础保障。

(二)借贷需求主体:提高金融运用能力和组织化程度

农户分层特征日益显著,满足多层次农户多样化金融需求,需要在有效提高农村金融供给的同时,进一步增强农村资金需求主体的金融运用能力和组织化程度。

第一,提高农村借贷主体金融知识的普及率。在调研中,发现河南省小农种植户自我排斥现象较为明显,对金融机构的产品及其政策并不了解,资金缺乏时也不愿与正规金融机构发生借贷行为,对金融新形态(如第三方支付、众筹、P2P、互联网小额贷等)无接触或接受度低,因此涉农金融机构及其他新型金融主体可通过加强其金融产品的宣讲和金融知识的普及教育,增强农村借贷主体对正规金融机构的信任以及与其开展交易的信心,减少自我排斥的现象。

第二,提高农村借贷主体的金融运用能力。农村土地承包经营权和宅基地确权工作已经在河南省全省全面开展,已在全省22个县市进行抵押融资试点,农村金融借贷主体应该有效地运用自身资产及其权能的抵押担保功能,拓宽融资渠道,增强在借贷过程中的谈判能力,降低贷款利率。此外,随着互联网金融的发展,农村金融借贷主体要增强对新型融资渠道运用能力,例如众筹、P2P、互联网小额贷等新型融资平台,拓宽融资渠道。

第三,提高农村借贷主体组织化程度。农村借贷主体要充分意识到农村经济社会组织在现代经济中的作用,积极参与当前有影响力的经济组织,与产业链条的下游企业建立良好的合作关系,充分发挥组织的作用,增强与对外谈判能力,提高融资的可得性。

第四,农村借贷主体要树立诚信意识。随着征信体系的进一步完善,未来全面的征信体系应该是包含借贷违约、账单违约等各项内容,因此农村借贷主体应建立良好的履约习惯,树立诚信意识。

(三)厘清政府服务边界

农村金融排斥问题存在的直接原因表现为正规金融服务不足,政府过度干预和过度不作为进一步影响正规金融的可持续发展。因此要解决农村金融排斥问题,政府服务边界要清晰,重点按市场化原则来建立和完善农村金融市场,加强对金融机构的服务和指导,正规金融机构业务导向可以引导,但是对其日常业务经营要减少行政干预,避免以行政命令资金流向,过度干预农村金融机构,影响金融机构的正常运行。由此来看,农村金融生态环境的优化和农村金融基础设施和服务的完善工作应是政府工作的重心。

1.完善农村金融基础设施和服务

金融基础设施是金融体系正常运转的基础,尤其是高效的支付体系,是一个国家金融体系运行高效与否的体现。但是当前大部分农村地区金融基础设施覆盖率有限,大部分以现金交易为主,刷卡等业务较有限,ATM机的覆盖率还是十分有限。

因此要加强农村金融基础设施建设,首先要改善现有的支付结算体系;其次是加强信息化建设,例如小额信贷业务系统,与国内外的IT服务机构合作;最后是要加强县域征信、评估、担保机构等服务机构的规范和完善,加强社会诚信体系的组织条件建设。

2.优化农村金融生态环境

开展持续、动态的农村金融生态环境考核,将其纳入到政府绩效考核机制内,提高各级政府对农村金融生态环境的认识水平和重视程度。对金融逃废债问题严格管控,低下金融问题高度重视,严厉打击非法集资、高利贷等严重影响农村金融秩序的行为,确保农村金融秩序的稳定,为农村金融的健康发展和良好运行的创造良好的外部条件。

[1]马九杰.中国农村金融排斥态势与金融普惠策略分析[J].农村金融研究,2010(5):5-10.

[2]董晓林,徐虹.我国农村金融排斥影响因素的实证分析——基于县域金融机构网点分布的视角[J].金融研究,2012(9);115-126.

[3]彭晓婧.河南省农户借贷供求失衡分析[D].郑州:郑州大学,2012.

[4]Kempson E.,Whyley C.KeptoutorOptedout?UnderstandingandCombatingFinancialExclusion[M]. Great Britain:The Policy Press, 1999: 1-56.

[5]王修华,曹琛,程锦,等.中部地区农村金融排斥的现状与对策研究[J].河南金融管理干部学院学报,2009(3):87-91.

[6]宋保胜,河南省农业现代化建设资金流动状况调查分析[J].江苏农业科学,2015(9):400-402.

[7]谢平,徐忠,沈明高.农村信用社改革绩效评价[J].金融研究,2006(11):23-398.

[8]王修华,邱兆祥.农村金融排斥:现实困境与破解对策[J].中央财经大学学报,2010(10):47-52.

(编辑:武云侠)

Research on financial exclusion problem of major grain-producing areas rural——taking He’nan Province as an example

Wang Leiling1,2

(1.SchoolofBusiness,ZhengzhouUniversity,Zhengzhou450001,China; 2ResearchCenterofModernIndustryandEnterpriseDevelopmentStrategy,ZhengzhouUniversity,Zhengzhou450001,China)

The problems of geographical exclusion, access exclusion, condition exclusion,price exclusion, marketingexclusion, self-exclusion are very popular in major rural grain-producing areas. It caused mainly by insufficient effective supply of rural financial services and guarantees mortgage products, the government behavior. Financial exclusion affect urban-rural dual,urbanization process, local rural outflow of funds, the rural financial system constraints and rural social stability.The paper proposes increasing the effective supply of rural financial ability, improving financial application ablility of funding needs,redefining the government service boundary.

Rural financial exclusion;Effective financial supply;Government behavior;Financial ecological environment

2016-10-02

王磊玲(1984-),女(汉),河南南阳人,讲师,博士,主要从事农村经济和农村金融等方面的研究。

河南省教育厅人文社会科学研究一般项目(2015-QN-188);河南省教育厅科学技术研究重点项目(13B7903690)

F832.43

A

1671-816X(2017)01-0029-07