农村劳动力非农就业中的路径依赖-锁定效应及解锁策略研究

2017-02-11王亚红

王亚红

(郑州大学 旅游管理学院,河南 郑州 450000)

农村劳动力非农就业中的路径依赖-锁定效应及解锁策略研究

王亚红

(郑州大学 旅游管理学院,河南 郑州 450000)

转移劳动力的绝对、相对数量,其非农就业的流动性和非正规性使其成为城镇中失业比率最高、失业最为频繁的群体,通过制度变革提高其整体就业水平是城镇化质量水平提升以及内需扩大的关键。本研究以农村劳动力非农就业中路径依赖-锁定效应的存在性及其形成路径的分析为基础,提出通过突破规模效应、学习效应、要素配置和强势群体的网络协作效应以及各主体适应性预期的改变来达到提升农村劳动力非农就业水平的目的。

农村劳动力非农就业;路径依赖-锁定效应;解锁策略

农村劳动力非农就业水平不仅影响农村居民当前和未来的总收入水平以及收入结构的优化,甚至会在一定程度上影响城镇化进程甚至整体经济增长的速度和质量。芝加哥大学D·盖尔·约翰逊教授[1]指出,资源拥有情况以及要素市场的运行决定农民的福利水平。在要素市场扭曲的背景下,中国农村劳动力的非农化进程,伴随一些低效且有失公允的配置和分配方案被强加给农村及其居民,农民利益严重受损。同时,按照路径依赖理论,在初始条件、制度环境、市场机制共同作用下,经济系统的自强化效应会使得要素配置格局难以实现自我突破,并将在运行中进一步损害农村、农民分享改革和经济发展成果的权利。在收入分配问题尤其是城乡居民间的收入分配问题已经影响到中国经济社会良性发展的大背景下[2],农村劳动力的乡城流动和重新配置不仅没有降低这种影响,反而通过各种强化机制不断放大该影响。要突破这种困境,必须首先明确困境形成机理。本研究拟以路径依赖-锁定理论为基础解析其形成机理入手探索突破路径。

一、农村劳动力非农就业中的路径依赖-锁定机制

锁定思想最早可追溯到谢林(Tomas C·Schelling,1978)的“经济行为发生时的秩序会对经济结果产生严重影响”思想;Arthur(1983)将“路径依赖-锁定”理论系统化,指出锁定是指系统一旦达到某个解就很难退出的一种状态;North(1990)将“路径依赖-锁定”思想用于制度变迁。Beyer(2010)总结了路径依赖的形成机制;Schreyogg & Sydow(2011)等人提出并论证路径依赖的形成过程;Schienstock(2011)等对锁定突破和路径创造进行了研究。此外,“贫困恶性循环论”、“低水平均衡陷阱论”、“循环累积因果理论”也涉及路径依赖内容。国内研究中,早期对锁定概念的使用主要强调其“制度锁定和无效率”(吴敬琏,1995等),汤吉军(2009)从沉淀成本角度研究了制度变迁的锁定效应,汤蕴懿(2012)则认为应从正式制度和非正式制度两方面入手解决制度变迁中的锁定效应问题。

(一)农村劳动力非农就业中的路径依赖-锁定效应

阿瑟(William Brian Arthur,1983)[3]指出“锁定指系统一旦达到某个解就很难退出的状态”,并指出回报递增是导致“锁定”的核心动力,而导致回报递增主要有四种自我强化机制:规模经济(Scale economics)、学习效应(Learning effects)、网络或协作效应(Network co-ordination effects)、适应性预期(Adaptive expectations)。North(1990)[4]几乎全盘吸收了Arthur提出的“锁定”理论思想,他指出,在制度变迁中同样存在着的报酬递增,起始阶段形成的制度可能会在现有制度下创造出一些组织和强有力的利益集团,它们以自己的利益来影响政治实体,从而导致制度的无效率,这种自增强机制使制度变迁一旦走上某一路径,其既定方向会不断自我强化,并在经济中演化出一些加强现有激励与组织的政策,并最终被锁定在某种无效率状态,退出变得十分困难。本研究主要借鉴阿瑟的锁定思想,即农村劳动力非农就业中同样存在制度运行的报酬递增效应,起始阶段形成的要素配置和要素分配制度不可避免地创造出一些组织和强有力的利益集团,它们通过不断增强的政治和经济影响力影响施政主体,这种自增强机制使制度变迁沿某一路径不断自我强化,其影响力逐渐深入制度规则的制定及制度的形成和运行,制度退出日益困难的状态。

(二)农村劳动力非农就业中锁定效应的形成

1.初始条件与正向强化机制的启动:城乡劳动力要素配置初始条件的特殊性

初始条件和历史对事物的发展走向至关重要。学者Sewell[5]指出早先发生的事情会对随后发生事件的可能结果产生不可预测的历史作用。建国之初,为有效应对战后西方国家的政治孤立与经济封锁并尽快实现经济社会复苏,我们选择了优先发展重工业的发展战略。当时薄弱的经济基础决定了该战略的实施必须以牺牲农业农村和农民的发展为代价,才能够为重工业的发展提供原始的资本积累。以此为基础,国家制定了户籍制度为中心的一系列城市倾向性制度和政策,从国家政策层面保证了政府经济管理的城市倾斜。

户籍制度为核心的制度与政策体系从一开始就形成一种社会屏障,将农民直接屏蔽在享有公平就业的权利体系之外。1958年《中华人民共和国户口登记条例》的颁布,标志着中国城乡二元户籍管理制度的正式开始,该制度与居民就业、教育、以及医疗、养老等社会福利保障等制度一起,成为农村劳动力获得公平就业机会以及非农就业能力提升的制度障碍,如主要涉及制度性歧视(蔡昉,2003)、劳动市场分割(姚先国等,2009;张俊飚等,2013)。城乡二元用工制度则成为农村劳动力非农就业最直接的制度壁垒,除上大学等特殊情况和计划招工农民不能到城市就业。人民公社制的实施则进一步成为城乡劳动力自由流动的截流器,借助于这些城乡身份差异为基础的制度安排,城乡劳动力就业水平及其相关福利待遇差距被不断拉大。

2.正反馈机制的加强

(1)政策选择的路径依赖-国家城市偏向性政策的延续。按照路径依赖理论,一种制度或政策一旦启动,便会沿着某个既定的方向不断发展,其影响力也会随着执行时间的延长在外延和纵深方向不断扩大,改变其发展轨迹的代价也会不断提高。最终会达到这样一种状态,即便能够寻找到更好的选择,但虑及改变原有制度的各种成本,新的制度安排也可能会被弃用,亦即,政府在政策的重新选择中存在惰性。随着户籍制度改革进程的推进,农民进城就业的限制正逐步减少。

(2)政府行为的路径依赖。无论哪一种制度框架,最终都要转化为决策者和执行者的具体行动。作为制度的制定者和执行主体,政府行为对制度执行结果以及制度变革决策、变迁进程都有巨大影响。政府偏好不仅会影响其观察问题的角度和对自身行为结果的预期,还会在行为结果反馈回来时,使其根据此前的预期修正已有认知并形成行为选择集。在此基础上,政府可以凭借其权威地位,通过意识形态教育等手段使其行为选择集逐渐得到社会其他行为主体的认同,形成共有的行为选择集。同时,随着适应性预期的产生,不确定性因素对制度的干扰和影响力不断下降。在这个过程中,通过政策运行正反馈机制的不断自我强化逐渐形成制度惯性,这种渐进式变化可能带来巨大后果。另一方面,游戏规则最终要由人来制定和执行,责任人在具体规则的制定和执行过程中具有一定自主性,有机会把规则做出有利于其倾向群体的调整。

(3)博弈主体的意识与行为对制度体系的影响。要素配置与分配的实质是不同主体之间的利益博弈。不同利益主体的力量强弱不一,必然有一部分群体在博弈中成为弱势群体,力量较强的群体成为强势群体。城市利益集团作为强势集团和利益既得者是原有制度的自觉维护者,他们对国家政策的执行及变革有较强的影响力。为持续获得原有制度和政策带来的利益,他们会通过各种途径加强该制度安排并逐渐形成强大的制度网络,不断提高制度变革和创新的成本。而作为最大的弱势群体,农民的政治影响力很有限,在推动制度变革的过程中处于劣势,他们对这种政治和经济偏向有极坚强的忍耐性。同时,受小农意识和自身文化素质等条件的制约,他们缺乏有组织地进行合法化利益表达的意识和行为。因此,尽管国家采取了一些具体措施来改变这种状况,但城市偏向的政策格局依然没有根本改变——经济发展初期特定条件下损害农民权益的制度和政策得以继续“巩固”,有些方面甚至有所“发展”。

(4)市场机制的马太效应。市场经济条件下,城乡劳动者体能与受教育水平上的差别决定了其提供的劳动数量与质量差异,并进而决定了劳动报酬存在差别的必然性。首先,文化素质普遍偏低且缺乏必要的劳动技能使他们很难在城市找到稳定的高收入工作,即使可以获得和城镇居民相同的工作机会,同等劳动时间的报酬也不相同。其次,城市政府降低区域失业率的本能促使其对城市户籍以外的人员作出种种限制。一些带有明显歧视性的针对性用工规定几乎完全将农村劳动力排除在城市正式就业体系之外。第三,农村劳动力的信息捕获能力及其在非农领域的社会网络资源占有量等都会影响到其平等劳动权力的实现。最后,市场条件下,价格机制通过对劳动力供给数量和质量产生同向激励产生马太效应:高收入群体更容易进入就业水平-收入-教育-发展机遇-就业水平的良性循环,而低水平就业群体更易陷入恶性循环。

在上述因素的共同作用下,农村劳动力非农就业水平被“锁定”在一种低水平状态之中,始终无法实现突破并进入到一种新的具有更高效率的均衡状态。

二、农村劳动力非农就业中的路径依赖-锁定效应实证

本研究中农村劳动力非农就业特指农民将家庭劳动能力转移到非家庭劳动领域,就业形态全部或部分由家庭自我雇佣向雇佣工人转移。对于农村劳动力而言,就业机会和就业待遇是其非农就业水平的重要影响因素,分别影响其就业的“量”和“质”。为了兼顾这两方面的影响因素,本研究以其非农就业成果,即工资性收入水平来反映其非农就业水平。

从农村劳动力非农就业成果的绝对水平看,1985年我国农村居民人均工资性收入为72.2元,1990 年为 138.8 元,2000 年为702.3 元,2014年达4746.3元(由2014年国家统计局统计公报的人均纯收入及2013年的工资性收入占比推算),30年间增长了65.74倍,年均增长15.53%。尽管这样的增速高于城镇居民3.07%(年均增长12.46%),但由于农村居民工资性收入基数太小,城乡居民工资性收入的绝对差距一直呈扩大态势,2014年达到13 733元。从非农就业成果的相对水平看——这里用城镇居民人均工资性收入与农村居民人均工资性收入之比来表示,据统计年鉴相关数据计算,发现城乡居民工资性收入差异系数的变动大体可以分为五个阶段:1985-1989 年间呈下降态势,该差异系数由1985年的8.49降至1989年的7.56,主要得益于农村经济体制改革,国家允许农民从事农业之外的其他行业;1990-1994年的第二阶段,该差异系数由 8.19扩大至10.20,主要原因在于城市经济体制改革和农村乡镇企业发展投资力度的下降;第三阶段(1995-2001年)该差异系数从9.24降至 6.21,主要原因在于乡镇企业的快速发展和同期城镇国企改革造成的职工分流下岗,这一阶段农村居民工资性收入年均增长13.89%,城镇居民年均增长6.61%;第四阶段(2002-2004年),该差异系数小幅扩张(由 6.44扩大至6.66),农村居民工资性收入平均增速低于城镇居民;第五阶段(2005-2014年),该差异系数平稳下降(由6.15下降至 3.89),主要得益于国家的农村人力资本投资和城镇化进程的加快。

本研究拟使用农村劳动力非农就业相对水平,即城乡居民工资性收入差异系数及其变动轨迹来判断其非农就业中否存在路径依赖-锁定效应,并采用自回归模型来检验其就业水平是否对其历史值存在依赖性(自回归模型属时间序列模型的一种,假设农村劳动力非农就业相对水平是各种不同影响因素在同一时期共同起作用的结果,即人力资本等因素对其就业水平的影响均已体现在就业水平结果中)。如果序列存在强自回归特性,表明农村劳动力相对就业水平存在路径依赖-锁定效应。同时,因为促进就业是政府的重要公共服务职能之一,加入虚拟变量反映制度变量对其相对就业水平的影响。鉴于本研究主要探讨就业制度变迁对非农就业的影响,而城乡就业制度差异主要体现城镇非农就业对非城镇户籍就业者的有形无形限制。因此,将涉及农村劳动力非农就业的户籍制度作为虚拟变量加入模型中。1958年颁布的户口登记条例是新中国第一个限制城乡人口自由流动的法令,它对于农村人口所具有的制度性壁垒作用影响深远。1992年开始社会各界关于户籍制度改革的呼声日益强烈,户籍制度的逐步松动促进了农民的自由流动,农民大规模进城务工时代来临。为分析制度变革对非农就业相对水平的影响,引入虚拟变量D1,并以1992年的转折点作为依据。

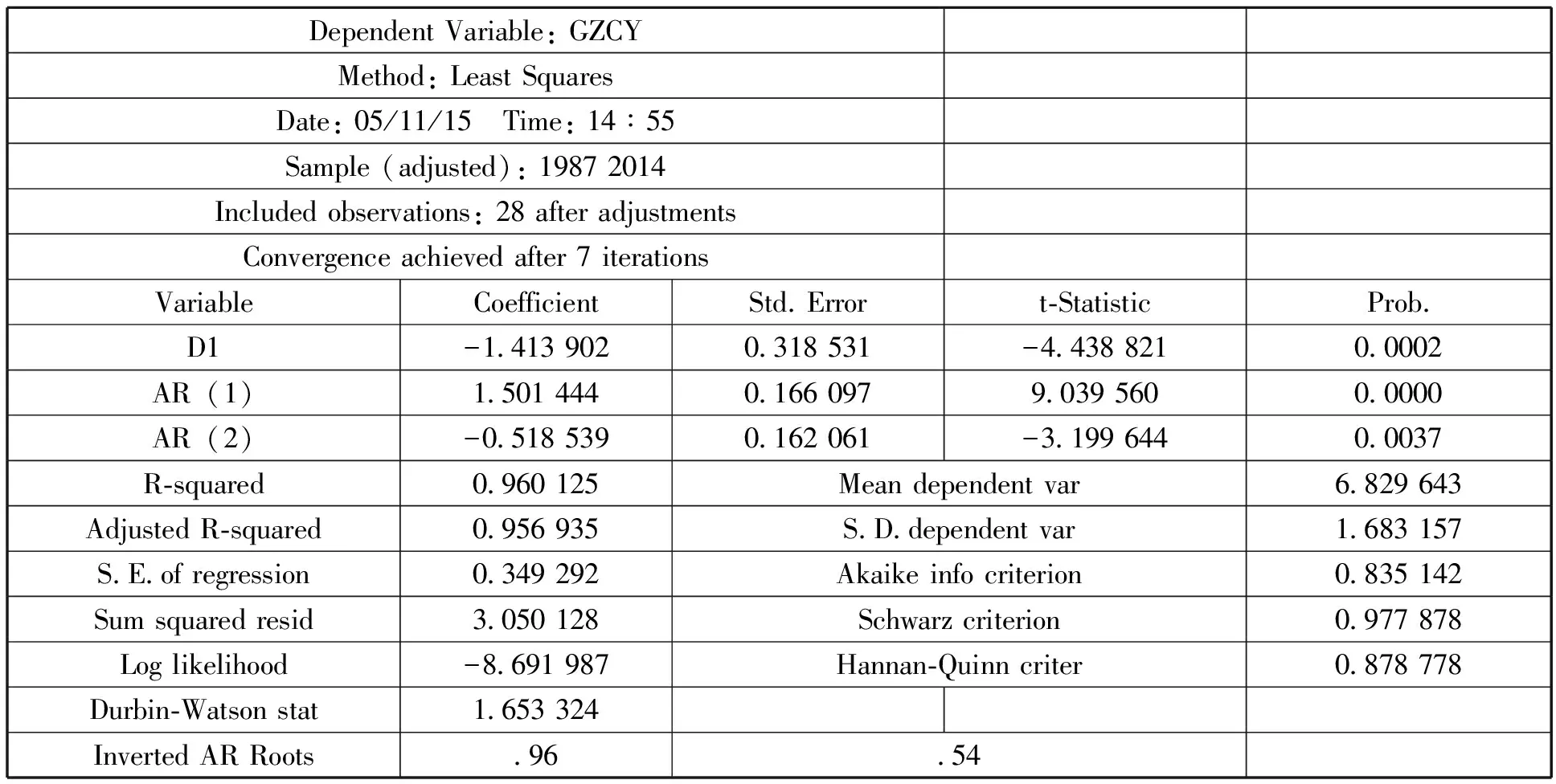

利用EVIEWS 6.0统计软件按如下顺序进行计量模型的分析:首先分析指标序列是否满足自回归过程的平稳条件。从自相关图可以看出,农村劳动力相对就业水平的一阶差分值序列中当K大于2时自相关系数趋于零,说明该序列是平稳的。设定了加法模型引入虚拟变量,其中制度发生变革时D1为零,制度未发生变革存在制度障碍为1,回归结果如图1和式(1)所示。

DependentVariable:GZCYMethod:LeastSquaresDate:05/11/15 Time:14∶55Sample(adjusted):19872014Includedobservations:28afteradjustmentsConvergenceachievedafter7iterationsVariableCoefficientStd.Errort⁃StatisticProb.D1-14139020318531-443882100002AR(1)15014440166097903956000000AR(2)-05185390162061-319964400037R⁃squared0960125Meandependentvar6829643AdjustedR⁃squared0956935SDdependentvar1683157SEofregression0349292Akaikeinfocriterion0835142Sumsquaredresid3050128Schwarzcriterion0977878Loglikelihood-8691987Hannan⁃Quinncriter0878778Durbin⁃Watsonstat1653324InvertedARRoots9654

图1 加入政策变量的农村劳动力非农就业相对水平自回归结果图

GZCY =-1.41*D1+[AR(1)

=1.50,AR(2)=-0.52]

(1)

通过对该模型的稳定性检验,AR根图所有点均落在圆内,因此,本文所建立的自回归模型比较稳定。自回归结果表明,滞后1期到滞后2期的相对就业水平对后期影响显著(在1%置信度下),可以解释农村劳动力相对就业水平的90%以上,即该系数存在很强的自强化效应——农村劳动力非农就业相对水平存在路径依赖-锁定效应。同时政策变量对农村劳动力非农就业相对水平影响显著,二者呈反向变动关系,即随着制度变革的深入城乡居民就业成果的差异呈缩小态势。要提高农村劳动力非农就业的数量和质量水平,必须通过足够的外部力量——制度变革消除阻碍非农就业的惯性力量,彻底改变当前城乡劳动力资源的差异化配置方式及其要素收益分配模式。

三、农村劳动力非农就业中路径依赖-锁定的解除策略

充分就业是政府宏观经济管理的重要目标之一,诸多国内外专家学者在积极探寻就业管理的有效途径:以凯恩斯为代表的现代派提出政府应通过对市场的干预实现充分就业的宏观管理目标;以萨缪尔森为代表的新古典综合学派提出应在市场和政府的共同作用下解决就业和失业问题。在这些研究中,政府干预是充分就业目标实现的主要路径之一。根据路径依赖理论,一个系统一旦陷入“锁定”状态,就很难摆脱出来。如果强制性退出,尤其是强制性退出的初期甚至要受到一定的损失或是投入高昂的成本而收益不大。打破这种“锁定”状态,必须从其自我强化机制及影响该自强化机制的各种因素入手。前面的分析表明,中国农村劳动力非农就业中存在明显的路径依赖-锁定效应,必须通过外部力量干预(政府)实现路径替代,制度变革是根本路径。诸多研究表明,城乡居民身份不平等是农村劳动力难以获得公平就业机会和平等待遇的根本原因,制度制约是关键:二元体制下不公正的劳动就业制度与政策,是造成农村劳动力在城市中弱势就业地位的主要原因之一,同工却不能同酬、同时、同权。[6]按照阿瑟“锁定”动力论,打破“锁定”必须改变其动力系统,即改变导致原路径回报递增的自强化机制,通过制度变革中的规模效应、学习效应、协作效应和适应性预期逐步建立新制度的自强化机制。

1.规模效应。根本上,城乡居民身份不平等是农村劳动力难以获得公平工作机会和工作待遇的根本原因,而户籍管理制度和农村土地制度则是城乡居民身份不平等的制度根源,必须从制度改革入手。理论上,无论是打破原制度既定格局还是建立新制度都需要成本,尤其在制度变革的初期,原有制度及其既定格局被打破,新的制度格局尚未形成,必须投入大量成本才能推动新制度战胜旧制度。但是,随着制度变革的不断深入边际成本和单位成本都会下降,而边际收益和单位收益会逐步提升。按照目前《劳动法》等法律以及各地劳动部门的相关规定,农村劳动力已经可以自由流动,但在进城就业方面仍面临“市民保护”性质的政策制度,农村转移劳动力仍被拒之于城市体系之外。如北京市2004年前只有五城区内的城市居民可以成为北京市出租车司机,此后才慢慢放宽至北京户口。因此,需要城市管理者转变观念,深化就业制度改革,实行城乡统一的就业政策,破除限制、歧视农村劳动力的重重障碍,取消对农村居民进城就业的不合理限制——尽管2016年1月1日已开始实施《居住证暂行条例》,但有形无形的限制性政策依然存在,如京沪深辽等地公布的网约车意见征集稿中,仍有申请证件必须是本地牌照、本地户籍的限定。

2.学习效应。知识、经验的自身特点决定了学习效应具有不可逆转性,要通过建立和实施新的制度规则和标准,让各主体通过对新制度的不断学习、积累经验,形成并发展新的学习效应,促进新制度格局的形成。一方面,随着制度变革的推进,要素交易的各方对新的规则更加熟悉,当遵循新的要素交易规则逐渐成为习惯,新制度运行的成本会不断降低,而收益也会不断提升。另一方面,市场在劳动力要素资源配置中的决定性作用,将成为城乡劳动力就业新旧秩序更替的主要标志。在这个过程中,人力资本成为影响非农就业的关键因素。就业中弱势群体的人力资本与就业能力提升需要相应的政策与制度保障。长期以来的农村教育欠账导致的劳动力就业素质参差不齐、就业能力提升缓慢,无法满足相应岗位需求。有研究表明,外来劳动力与城市劳动力同一就业岗位内工资差异的61%是由人力资本差异引起的。[7]而且,教育投入差异和城乡教育差异还存在代际传递效应。市场经济中优胜劣汰是自然法则,机会不平等与自身人力资本的约束是其贫困的初始原因,现实的贫困反过来又让其缺少提高自身素质的能力和机会,并逐步陷入纳克斯的“贫困的恶性循环”。但这种贫困循环很容易被误认为是市场竞争引致了贫困。实际情况是,中国转移劳动力生来并不具有平等的权利,平等的权利也难以通过市场竞争取得——即这种贫困不是市场的产物,而是制度化剥夺的后果,加强职业技能教育与培训是解决就业能力不足的根本途径。

3.突破原有要素配置格局中强势群体间的协作效应。参与劳动力要素流动的企业之间、企业与政府及各级地方政府部门之间通过长期的合作,形成了固化的合作方式和相互关联的利益团体,短期内难以改变。需要政府统筹规划并有意识打破原有协作模式,形成新的协作模式。

4.改变城乡要素分配中的适应性预期。恩格斯[7]提出,应当“结束牺牲一些人的利益来满足另一些人需要的情况;”使“所有人共同享受大家创造出来的福利,”“使社会全体成员的才能得到全面的发展。”农村劳动力就业数量、质量水平的提升中存在制度瓶颈,政府以及包含农村居民自身在内的公众对原有路径下城乡要素配置和分配格局、分配模式的认知固化,并逐渐形成了与这种分配模式相适应的非正式规则。一般情况下,非正式规则转变的难度要大于正式规则,收益分配格局转变的难度加大。具体到农村劳动力就业水平的提升,可以从两个角度入手,一是农民自我意识的觉醒,有意识地参与游戏规则的制定,推动渐进式或颠覆式制度变革。二是由政府推动的制度创新。政府作为政策的制定者和执行者,其影响力决定了人们对新制度的预期。当新政策预期收益大于预期成本,人们接纳并采用新制度的积极性会降低新制度推行的成本。而且,随着对新制度熟悉程度的上升、新制度格局的形成、发展及其产生的制度联动作用,会推动制度变革净收益的增加,于是制度运行路径得以更替,正反馈机制启动,收益递增,从而形成新的良性路径依赖,推动农村劳动力就业水平的提升。

[1]王亚红.贫富差距与“中等收入陷阱”风险——相关性分析及战略对策[J].云南社会科学,2012(6):58-62.

[2]刘晨.失序的农业与经济社会——读《经济发展中的农业、农村、农民问题》(序)[EB/OL].(2013-01-10)[2016-02-15]http://blog.ifeng.com/article/22387711.html.

[3] W. Brian Arthur:Competing Technologies, Increasing Returns, and Lock-In by Historical Events [J].The Economic Journal,1989(3):116-131.

[4]North,D.Institutions,InstitutionalchangeandEconomicPerformance[M].Landon:Cambridge University Press,1999:3-61,73-106.

[5]Sewell.Three Temporalities:Toward and Eventful Sociology[M].Michigan:Vniversity of Michigan press,1996:35.

[6]陆学艺.农民工问题要从根本上治理[J].新华文摘,2003 (12):31-36.

[7]蔡昉.劳动力市场变化趋势与农民工培训的迫切性——农民工素质及其对迁移的意义[J].职业技术教育,2005(27):30-32.

(编辑:佘小宁)

Study on the lock-in effect of rural labor's non-agricultural employment and counter measures

Wang Yahong

(TourismManagementSchool,ZhengzhouUniversity,Zhengzhou450000,China)

Due to their huge number, mobility and informality, the rural migrant labors who work in non-agricultural fields are becoming the poorest unemployed population in the city. Improving their off-farm employment by system reform is the key to the quality improvement of urbanization and the expansion of domestic demand. The paper discusses the existing unhealthy lock-in effect and its forming path in non-agricultural employment. On this basis, it proposes breaking through the scale effect, learning effect, cooperative effect of influential groups in the allocation of labor force and changing the adaptive expectations of all main parties to improve the rural labor' semployment .

Rural labor's non-agricultural employment; Lock-in effect; Counter measures

2016-11-22

王亚红(1973-),女(汉),河南许昌人,副教授,博士,主要从事农村经济、劳动经济方面的研究。

河南省哲学社会科学规划项目阶段性研究成果(2014BJJ074);河南省教育厅人文社科重点项目阶段性研究成果(2015-ZD-082)

F224

A

1671-816X(2017)01-0023-06