你现在的妆容,都藏着古早的影子

——考古里的苏式妆容

2017-01-18亦安冉

记者 亦安冉

你现在的妆容,都藏着古早的影子

——考古里的苏式妆容

记者 亦安冉

1964年6月底,苏州市盘溪小学准备利用暑期扩建校舍,意外发现元末一度割据苏州的吴王张士诚母墓,俗称“娘娘墓”。张士诚希望自己的母亲在九泉之下也能够享受王后般的待遇,所以“娘娘墓”的随葬品不是一般的奢华,就连化妆用具也准备得妥妥的。

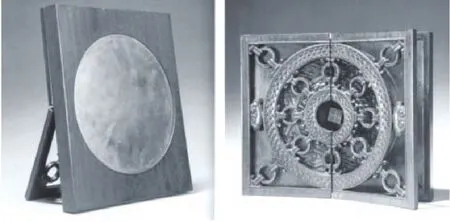

“娘娘墓”棺中有一银奁,高24.3厘米、通体葵状六瓣形,下托银盘。银奁盖面和周身刻有牡丹、迎春等花草纹,奁内上下三层,有子口相合,内盛全套梳妆用具。上层盛银剪刀一把,形制与现今常用剪刀相同。大小银刷各一把,都用竹片穿结黄棕刷毛。银薄片刮器一件,饰以鎏金牡丹。锭式钮素面银镜一面,镜面圆鼓,仍能照人。中层放着银圆盒四只,盖面鎏金,刻有百草花。其中一只盒中还残留粉迹,一只留有红胭脂,一只放黄绸做的粉扑。在银奁包裹旁,还放着银架一件,银架上有凤凰戏牡丹、团花、葵花等图案,全部精细镂雕。银架能随意放立折合,将银奁内银镜放在上面,对镜梳妆是相当方便。

妆奁是古代女子收纳梳妆用品的器具,考古工作者们考证,妆奁至迟在战国时期就已产生,一直延续至明清,小小的妆奁内,装的是女子满满的生活和爱美之心。

吴地贵妇的妆容

“娘娘墓”里精致的银奁,也是苏州出土文物中为数不多的化妆用具,穿越几百年,透露着无尽的信息。我们可以稍加臆测,来还原这位古代贵妇的化妆过程。

起床、更衣;

洁面,至于用的是什么就不得而知了,据说古人喜欢用淘米水来洗脸,《红楼梦》里,王熙凤用的是富含菊花、桂花、绿豆等植物精华的澡豆;

洁面后,打开银架,将银奁内银镜放在上面,打开银奁,用粉扑施粉,涂擦胭脂;

画眉是古今女子化妆都必要的步骤。画眉之前,往往要去掉部分眉毛,去眉的工具为镊子或刮刀,银奁银薄片刮器或许就是用来修眉的,修眉之后要描眉,古人常把石黛或青黛在黛砚上磨好,再用眉笔蘸上研好的黛料描眉,黛砚亦称黛板、板砚,是研磨化妆颜料的器具。值得一提的是,黛砚在考古中常有发现,由于比较厚重,一般不放入奁内。

点唇,古时女子常用的唇脂,盛放于特定的小型器皿中,用时蘸取少许以妆唇;

梳发立髻,或许需要戴个假发,梳一个高髻或垂髻,戴上步摇冠和发钗;

香身,焚香或往身上戴一个香囊锦袋。

——美艳贵妇的一天就这么开始了。

吴地有2500历史,苏州人的调子虽然清丽素雅,但从春秋时的美人西施开始,就注定和美艳结下了情缘,在苏州这块土地上,化妆也是万变不离其宗,女子常用的法宝无非是:妆粉、胭脂和黛粉,当然还少不了打理飘飘长发。

古人的化妆用具极为讲究

吴人由来爱粉妆

古人用粉来妆饰面部由来已久,但确切始于何时,并没有确切说法。苏州市考古研究所副研究员刘芳芳考证:战国时期,粉妆在一些地区的女子中己经比较普遍。《战国策·楚策三》中记载张仪谓楚王曰:“彼郑、周之女,粉白墨黑,立于衢闾,非知而见之者以为神。”

既然身在此处,就先来说说咱们吴地的大美女西施。

《韩非子·显学》云:“以仁义教人,是以智与寿说也,有度之主弗受也。故善毛嫱、西施之美,无益吾面,用脂泽粉黛则倍其初。言先王之仁义,无益于治,明吾法度,必吾赏罚者亦国之脂泽粉黛也。”韩非子以“国之脂泽粉黛”来说明“法度”的重要性,足以说明战国晚期粉饰的普遍化和大众化。

刘芳芳研究了大量考古资料以及史料,发现春秋战国时楚人在日常生活中相当注重梳妆打扮。湖北包山二号楚墓出土的车马人物出行奁,内部就有搽粉饰,证明这名楚大夫生前可能常在面部施粉。楚人对发式和面颊的装饰极为讲究。许多楚墓中出土的漆奁内均有配套齐全的梳妆用品,如铜镜、木梳、木篦、假发等,有墓中出土的漆奁,内部放有两个小粉盒,出土时内盛白粉,甚至还有墓葬中有铅质化妆品。河南洛阳烧沟 14 号汉墓出土了 3 公斤圆饼状的白色粉块,同时出土的尚有木梳一把。长沙马王堆一号汉墓出土的漆奁中既有梳篦、笄、铜镜等化妆用具,也有脂、粉、胭脂等化妆用品。

用粉,可不仅仅是涂抹在脸部和脖子处。刘芳芳在《战国秦汉漆奁内盛物品探析》一文中写道:汉代服饰衣领宽大,暴露颈部和手部的面积较大,为了使露在外面的肤色保持协调,不仅在面部傅粉,亦在胸部、颈部和手臂等部位施粉,史载广川王刘去幸姬陶望卿当着画工的面裸身傅粉,贵族女性化妆用粉量之大,叫人惊叹。

要涂脂抹粉,那古代女子涂的都是什么粉呢?

刘芳芳研究了众多资料,发现从先秦到汉代,妇女就开始研磨米粉敷面。《说文解字·米部》“: 粉,傅面者也。”东汉时,粉分为多种,《释名·释首饰》云:“粉,分也,研米使分散也。胡粉。胡,糊也,脂合以涂面也。赪粉。赪,赤也,染粉使赤,以著颊上也。”

苏州自古是鱼米之乡,米不仅是用来食用的,还可以用来做化妆品。《齐民要术》中记录了当年吴越最原始的制粉方法:用圆形粉钵盛米汁,沉淀后制成一种洁白粉腻的“粉英”,然后放在太阳下曝晒,晒干刮下粉末,就可以往脸上涂擦了。

当时南方美女用的是“米”,北方用的却是“铅”:把白铅磨成糊状,往脸上涂,增白效果也相当好。“洗尽铅华”这个词就是从这种妆粉而来。

铅粉虽白,却是有毒的重金属,怎比得上纯天然的妆粉?在《红楼梦》第44回,宝玉为平儿理妆,用的是自制的紫茉莉粉。“这不是铅粉,这是紫茉莉花种,研碎了兑上香料制的。”平儿倒在掌上看时,果见轻白红香,四样俱美,摊在面上也容易匀净,且能润泽肌肤,不似别的粉青重涩滞。紫茉莉在苏州话里也叫做“吃饭花”,红白黄紫各种颜色都有,紫红色的更是常见,这种花结出来的种子像颗黑色的小地雷一般,晒干后打开种子就能看到中间有白白的粉状物,研磨碎了就是纯天然的粉底。

化妆,万变不离其宗

美人腮如桃花开

除了面部施白粉之外,还要用红色染料在脸颊上涂抹,使面色看起来红润健康。据说最早的面部红色染料可能是天然朱砂,又名丹砂,化学成分为天然硫化汞。《说文解字》丹部说:“丹,巴越之赤石也。”段玉裁注:“巴郡南越皆出丹沙。”

刘芳芳研究了众多出土文物,四川广汉三星堆文化遗址出土的青铜头像和人面像中,脸部和唇部涂朱所用的就是朱砂。连云港海州霍贺墓出土的漆奁,内部的一个小圆盒中装有红色胭脂,经鉴定为硫化汞,说明妇女化妆用的胭脂有一部分是用朱砂配制而成的。西汉除了朱砂配制的胭脂外,还有一种胭脂是用红花(又名红蓝花)汁合米粉制成,亦称“燕支、燕脂”。红蓝花是武帝开通西域后才传入中原的。

不管是用朱砂还是用红蓝花制成的胭脂,为了方便携带都制成块状。湖南长沙马王堆一号汉墓出土的双层九子奁内就有一个内盛胭脂的子奁。东汉前期的广州汉墓中也发现了装于漆奁内的胭脂和粉块,这件漆奁内有两个半月形子奁,其中一个内盛一块白粉,另一个尚存少许胭脂。块状的胭脂在使用前常在小型容器内用棒、匕等加水调合后再使用。安徽巢湖放王岗一号墓,一件漆奁内的角质匕就是调脂用具。满城汉墓窦绾墓中出土的错金朱雀衔环杯,器中尚存朱色痕迹,应为调脂的容器。

这里还得提到《红楼梦》里贾宝玉的杰作。话说平儿敷了紫茉莉粉之后,看见胭脂也不是成张的,却是一个小小的白玉盒子,里面盛着一盒,如玫瑰膏子一样.宝玉笑道:“那市卖的胭脂都不干净,颜色也薄.这是上好的胭脂拧出汁子来,淘澄净了渣滓,配了花露蒸叠成的.只用细簪子挑一点儿抹在手心里,用一点水化开抹在唇上,手心里就够打颊腮了。”

丹砂浓点柳枝唇

唇部化妆又称为“点唇”,唇妆起于何时,从文献上目前还很难断定。

春秋战国时期,女性脸部“施朱”的现象已普遍,而汉代点唇的式样则更加丰富,其样式可以从出土陶俑、帛画上得到证明,刘芳芳在《战国秦汉漆奁内盛物品探析》中作了一系列举证:像长沙马王堆一号汉墓出土的点唇彩绘女侍乐俑。徐州后楼山西汉墓出土的 10 件女俑皆模制,立姿,唇涂朱。连云港市唐庄高高顶汉墓出土的抄手女侍俑高54 厘米,长袍,广袖,唇施彩绘。

汉代唇脂并非如现在常见的管状口红,当时为了使红色染料能更好地吸附在嘴唇上,常常加入动物油脂,因而汉代唇脂为粘稠的糊状,故而不能直接和其他梳妆用具放在一起,而是盛放于特定的小型器皿中,用时蘸取少许以妆唇。

大致从先秦至汉唐以前,口脂多以圆形小盒贮存。唇脂在汉代考古发掘中常有实物发现,如马王堆一号汉墓出土的简二二六,其上书有文字“小付篓三,盛节、脂、粉”,所出土双层九子奁内的一个圆子奁内便有唇脂的痕迹。

化妆也是一门艺术

青黛点眉眉细长

面为一身之主,目又为一面之主。“明眸善睐”、“眉目传情”、“暗送秋波”——从来眉目最能表情达意,眉妆更是受到女子的重视。

古代女子修眉的工具很多,诸如镊子、刮刀、眉笔、黛板、砚杵等等。由于许多女性先天眉形不佳,所以画眉之前,首先要去掉部分眉毛,去眉的工具为镊子或刮刀。《释名·释首饰》:“镊,摄也,摄取发也。”女子在除去部分眉毛后,便用眉笔蘸取磨好的黛料来画眉。

古代女子喜欢盘发,妇女常于真发中掺接假发

“黛”是一种青黑色颜料,主要为青石或螺黛,是一种叫“青石”的矿物质。《楚辞·大招》中有“粉白黛黑,施芳泽只”,就是说先用白色的粉敷面,再用黑色的黛画眉毛。汉代除了石黛外,刘芳芳推测可能还有螺子黛。螺子黛汉魏时期已有之,明人田艺蘅《留青日札》和张萱《疑曜》都提到“汉给宫人螺子黛”,五代马缟《中华古今注》也说:“魏武帝诏宫人……作白妆青黛眉”。

广西贵县罗泊湾一号汉墓出土一包已粉化的“黛黑”,为考古工作者研究古人画眉材料提供了直接有力的证据。黛黑出土于殉葬坑的马蹄形梳篦盒内,放置在黛砚之上。除黛黑外,梳篦盒内还放置有木梳及木篦各一件。黛黑和梳妆用品放在一起,必属化妆品无疑。此黛黑为何种材料所制,简报中却无相关化验报告。

青黛点眉眉细长,那么什么样的眉形才是受到古代女子欢迎的呢?

刘芳芳介绍,先秦时期流行蛾眉,这种眉毛的形状像蚕蛾。汉时女子的眉型有多种,主要为蛾眉、长眉、八字眉、广眉、惊翠眉、愁眉、远山眉等。关于眉妆的文献记载也有很多。《汉书·扬雄传》载其所作《反离骚》云:“知众嫭之嫉妒兮,何必飏累之蛾眉?”、“玉女无所眺其清卢兮,虙妃曾不得施其蛾眉”。《西京杂记》云:“司马相如妻文君眉色如望远山,时人效画远山眉。”《后汉书·五行志一》:“桓帝元嘉中,京都妇女作愁眉、啼妆、堕马髻、折腰步、龋齿笑。所谓愁眉者,细而曲折。啼妆者,薄拭目下,若啼处”。

曹雪芹的《红楼梦》里,宝玉也杜撰过,“西方有石名黛,可作画眉之墨”,至于远山黛、蛾眉、柳眉、笼烟眉,等等,在各种宫廷古装剧里,更是常常被提及,引发爱美之人无限畅想。

云鬓花颜金步摇

古代男女都蓄长发,梳、篦是男女梳妆所必须的工具。梳、篦总称为“栉”,篦又作“比”。《释名·释首饰》曰:“梳,言其齿疏也,数言比。比于梳,其齿差数也。比,言细相比也”。这些都是整理头发和须髯的用具。战国秦汉时期出土的梳、篦几乎都是马蹄形的,汉代常见的马蹄形梳篦盒即是专门放置梳、篦的器具。铜刷多为烟斗状,头部有刷毛,主要用来清理梳、篦里的污垢。

在众多被发掘墓葬的漆奁内,常常有笄、擿等固定发髻的束发用具。笄是固定发髻的条状物,先秦未婚女性成年时称为“及笄”,即在发髻之上簪笄,以示到了婚龄,秦汉时犹沿袭此制。

而到了在汉代,贵族女性往往喜欢梳高高的发髻,并引领时尚潮流,《后汉书·马廖传》上太后疏里说:“闻长安语云:城中好高髻,四方高一尺;城中好广眉,四方且半额”。可是,头发总有疏密之分,于是假发就成了化妆必不可少的一样工具。为了能有浓密的头发,可以梳成高大的发髻,当时妇女常于真发中掺接假发,插入数枝笄、簪将其固定。刘芳芳在《战国秦汉漆奁内盛物品探析》里提及多处墓葬女墓主长发里掺有假发,甚至贵族男性也使用假发。

到了明清,随着经济地位的提升,苏州开始在时尚界独领风骚。

比如明代双螺髻,时称“把子”,当时的江南女子很是偏爱这种简便大方的发式,在民间非常流行。当时有“宫女多高髻,民间喜低髻”的说法。牡丹头是高髻的一种,苏州曾经非常流行这种发式,有诗为证“闻说江南高一尺,六宫争学牡丹头。”女子盘头发时用的多是假髻,先用铁丝编圈,再盘织上头发,假髻在一些首饰店铺里就能买得到。牡丹头是高髻的一种,一般需要用假发加以衬垫,据说发式高大,有七寸之长,“鬓蓬松而髻光润,髻后施双绺发尾”,美则美矣,就是有一个缺点:太重,抬头都觉困难!

所谓“女为悦己者容。”为了美,增加点重量又有何妨呢?爱美之心人皆有之,即便天姿国色,也总觉得粉妆玉琢才够自信。就像李渔在《闲情偶寄》里说的:“妇人惟仙姿国色,无俟修容;稍去天工者,即不能免于人力矣”。(本文参考刘芳芳《战国秦汉漆奁内盛物品探析》,文中部分图片来自网络)

爱美之心,自古有之