福建省城乡中小学生体育锻炼分析

2017-01-13张陈文吴奎勇林文贤

张陈文,韩 超,吴奎勇,林文贤

(福建师范大学 体育科学学院,福建 福州 350108)

福建省城乡中小学生体育锻炼分析

张陈文,韩 超,吴奎勇,林文贤

(福建师范大学 体育科学学院,福建 福州 350108)

基于10 869份问卷调查数据,从学校、每天锻炼时间及影响不参加体育锻炼因素三方面探讨了福建省城乡中小学生体育锻炼同质性和差异性,旨在找出影响体育锻炼的原因。研究表明:城乡中小学均存在体育课少上和被挤占问题,且农村显著于城市;城乡中小学生均存在每天体育锻炼时间不足现象,农村所占比例人数显著高于城市;城乡中小学生不参加体育锻炼最重要三个因素是 “缺乏吃苦耐劳意识”、“没养成体育锻炼习惯”、“课业负担重”,同时体育锻炼内在驱动力不足,场地器材因素是影响城乡中小学生不参加体育锻炼的差异所在。并在此基础上提出若干建议。

中小学生;体育锻炼;城乡;福建省

自1985年国家进行首次大规模学生体质与健康调研以来,截止2015年已经完成7次学生体质与健康调研。而时至今日,具有里程碑式意义“7号文件”已出台近十年,学校阳光体育运动亦年年推进。就福建省而言,从1995~2005年十年间,福建省7~22岁(小、中、大)学生体质健康得到了显著改善[1],城市学生的身高、体重、胸围等形态发育指标以及肺活量等身体机能指标均显著地强于农村学生[2],2015年体质与健康调研数据结果也是喜忧参半。整体而言,福建省中小学生体质与健康水平呈现拾级而上态势,但依然存在些不容忽视的问题。中小学生作为正处于发育过程中的个体,影响其身体健康发展的因素很多,排除遗传因素,客观上来说,影响体质健康主要因素有营养、睡眠及体育锻炼,其中体育锻炼对于体质健康水平的提高具有至关重要意义。如果说农村落后于城市是长期劣势累积的结果,那么中国独特的二元户籍制度却是实实在在横亘于农村和城市之间难以逾越的巨大鸿沟,由此衍生出各种问题,如教育、医疗、卫生等。早在十年前学者们就已关注城乡户籍变量在社会研究中起到的作用,且研究表明诸多的社会现象确实无法剥离于城乡二元社会因素。基于此,笔者从学校、每天锻炼时间及影响不参加体育锻炼因素三方面来探讨福建省城乡中小学生体育锻炼的同质性及差异性。

1 研究对象、方法与数理统计

1.1 研究对象与方法

本次调研由福建省教育厅和福建省学校体育调研组牵头进行,研究对象为福建省9个正厅级地市,外加副省级省会城市的中小学生,按照均等抽样原则,将中小学生分为城市男、女生、农村男、女生;发放问卷12 406份,剔除不合格问卷后,共计有效问卷10 869份,有效率为87.60%。

1.2 数理统计

数据统计分析借助SPSS 19.0软件,主要采用Pearson卡方检验,计算比值的比(OR)及95%置信区间,显著性水平P<0.05具有显著性差异。

2 结果与分析

2.1 学校方面

学校作为中小学生学习、锻炼的重要场所,学校体育课对于中小学的体质健康发展具有重要意义。然而迫于升学的压力,中小学生往往存在着学业负担比较重、体育课少上或被挤占的现象。本次调查选取“课业负担是否沉重”、“每周体育课次数”、“学校体育课是否经常被挤占”三项指标来反映“学校”因素影响城乡中小学生体育锻炼上的异同。表1、2、3分别为城乡中小学生感知课业负担沉重与否、每周体育课次数少于2次、体育课被挤占差异检验。

课业负担沉重势必会影响到体育锻炼。从表1可知,整体而言,城乡中小学生课业负担均比较重,城市中小学生有29.41%认为课业负担过于沉重,而农村为33.25%,同时城乡中小学生在感知课业负担沉重上存在高度显著性差异,农村中小学生感知的课业负担沉重可能是城市的1.194倍。在对全国180所中小学抽样调查表明,义务教育阶段中小学生家庭作业负担较重[3]。中小学生课业负担沉重一致饱受诟病,尽管一直是三申五令,要求给中国小学生减压、减负,如教育部要求小学生每天家庭作业功课时间不得超过2小时,但诸如此类的政策落实到学校,往往只是隔靴搔痒,结果是中小学生课业负担越减越重。客观上分析,农村经济相对落后,学校缺乏多元化的教育资源,外延出来的是对学生的培养模式单一,过度重视考试;主观上而言,农村教师和家长“学而优则仕”的传统思想观念严重,过度重视分数。一言蔽之,城乡中小学生课业负担均较重,且农村显著与城市。

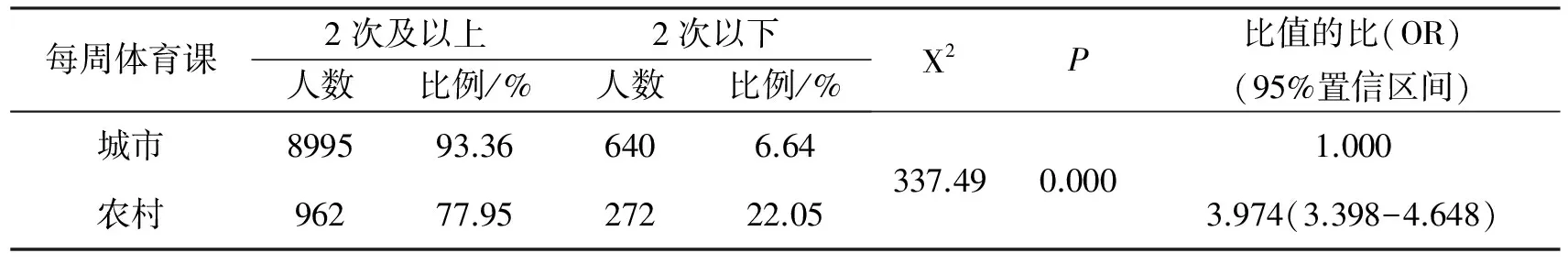

学校作为承载中小学生学习、锻炼的重要场所,对于中小学生体质健康发展的重要性是毋庸置疑。“7号文件”规定,“小学1~2年级每周4课时体育课,3~6年级和初中每周3课时体育课,高中每周2课时体育课。”若按照平均每周体育课次数不少于2次来衡量的话, 由表2可知,城市中小学生反映每周体育课次数低于2次以下(不包含2次)人数比例为6.64%,而农村高达22.05%,城市和农村具有高度显著性差异。同时,农村中小学出现每周体育课次数少于2次以下的可能性是城市的3.974倍。整体而言,农村中小学每周体育课次数落实情况要差于城市中小学。

在体育课被挤占问题上,无论是城市还是农村中小学体育课被挤占普遍存在,从表3数据可知,城市中小学生有30.91%反映体育课被挤占过,而农村这一比例则高达50.97%,城乡存在高度显著性差异,农村发生体育课被挤占可能性是城市的2.324倍。

表1 城乡中小学生感知课业负担沉重差异检验

表2 城乡中小学生每周体育课2次以下差异检验

表3 城市和农村中小学体育课被挤占差异检验

从以上三个宏观指标量化比较,主观上分析,农村中小学校领导 “应试教育”理念倾向化更加明显,在农村各项教育资源均不如城市的前提下,以文化课为中心以弥补其短板,出现体育课为文化课让路是理所当然的,特别是处于准备升学的年段;教育部门监督力度不够,在以升学率作为考核学校主要指标的前提下,体育课被边缘化是再自然不过的事情;受制于传统观念,农村家长在子女教育问题上,主要关心孩子的文化课成绩,考大学对于他们而言才是最终目标。客观上分析,农村教育资源的落后导致体育专职教师的缺乏和体育场地器材的匮乏,这些因素都可能影响体育课的开展。

2.2 每天体育锻炼时间

如果说学生的体质健康离不开学校和家庭因素的影响,那么个人体育锻炼意识的养成对于提高体质健康水平是一个内源性的因素。表4为城乡中小学生每天体育锻炼时间少于1小时差异检验。

体育锻炼对于中小学生的体质健康发展至关重要,同时,他们处于基础教育阶段及面临着升学的压力,影响他们体育锻炼因素有多方面。教育部颁布的《中小学学生近视眼防控工作方案》要求保证学生每天有一小时的锻炼时间[4]。从表4数据看出,福建省城乡中小学生每天保持锻炼1小时以上只有少部分,城市占33.19%,而农村只占16.45%,这与教育部规定所差甚远。学者秦玉友在全国中小学生身体发展条件调查研究中同样发现,在中小学每天锻炼保持1小时以上的学生人数均占较少比例,同时城市要高于农村[5]。在每天锻炼时间不足1小时上,城市和农村均占相当的比例,并且二者具有非常显著性差异,农村中小学在每天锻炼不足1小时上的人数可能是城市的2.532倍。总的来说,福建省城乡中小学生存在平均每天锻炼时间不足现象,且农村显著于城市。

2.3 不参加体育锻炼因素

从表5数据可知,影响城乡中小学生不参加体育锻炼最重要三个因素(按照比例人数大小排序)均为“怕累、怕吃苦”、“没有养成参加体育锻炼习惯”、“课业负担重、没有时间”,可以看出“怕累、怕吃苦”是影响城乡中小学生不参加体育锻炼的首要因素,城市占27.23%,农村占24.50%,城市高于农村。不可否认的事实,随着物质生活水平的提高及城乡独生子女的普遍化,在很大程度上催生了中小学生“享乐主义”,导致他们怕苦怕累而不参加体育锻炼;“没有养成参加体育锻炼习惯”是导致城乡中小学不参加体育锻炼的次之原因,城乡比例分别为21.53%、22.23%,占相当比例,从另一方面说明了虽然阳光体育年年推进,但中小学生体育锻炼习惯的培养依旧是任重而道远;“课业负担重、没有时间”是第三个重要影响因素,城乡差异不大,分别为12.06%、12.05%,表明了学业负担沉重是影响城乡中小学生不参加体育锻炼的重要因素。此外,在“没有喜欢的体育项目”、“认为没有必要”、“怕受伤”三个方面均存在一定的人数比例,这表明了由此表明城乡中小学生体育锻炼内在驱动力不足。“家长不支持”因素上城乡所占人数比例均较少,从另一方面体现了在体育锻炼上父母持有有较高的支持度。

值得探讨的是在表5数据中排除“缺乏必要的体育场地和器材”变量后,城乡中小学生不参加体育锻炼的原因上无显著性差异,P=0.053;而表6数据中加入“缺乏必要的体育场地和器材”变量后,城乡中小学生不参加体育锻炼的原因存在非常显著差异,P<0.01。由此可知,在控制其它变量的条件下,场地器材因素是影响城乡中小学生不积极体育锻炼的差异所在。显然,这是不难理解的,从获取教育资金投入方面来看,城市的中小学相比农村而言具有天然的优势,因此其体育经费的投入要好于农村,城市中小学生只有4.78%认为体育场地器材是制约其体育锻炼因素,而农村中小学生有接近10%。另外,“重文轻体”的传统观念在短时间内不能完全消除,中小学考核指标往往以升学率来衡量,在有限教育经费前提下,大部分学校都存在着体育经费投入滞后,体育场地器材设施匮乏,农村中小学表现尤甚。另外,村落后由于城,延伸出来的是各种资源分配不均,尤其是公共资源无法真正下沉至农村,体育资源也不例外,相比城市而言,农村存在着体育设施投入不足和体育文化建设滞后,这些都会在一定程度上削弱农村中小学生参加体育锻炼的可能性。

表4 城乡中小学生平均每天体育锻炼时间少于1小时锻炼差异检验

注:*表示P<0.05,**表示P<0.01,OR值为与最低比率的比。

表5 城乡中小学生不参加体育锻原因炼差异检验

注:该题为多选题,排除“缺乏必要的体育场地和器材”。

表6 城乡中小学生不参加体育锻原因炼差异检验

注:该题为多选题。

3 结论与建议

3.1 结论

从学校方面来说,影响城乡中小学生体育锻炼的因素有课业负担沉重、体育课少上、体育课被挤占,且农村显著于城市。城乡中小学生存在每天体育锻炼不足现象,且农村显著于城市。 从影响城乡中小学生不参加体育锻因素而言,“怕累、怕吃苦”是影响城乡中小学生不参加体育锻炼的首要因素;“没有养成参加体育锻炼习惯”和“课业负担重、没有时间”影响城乡中小学不参加体育锻炼;场地器材因素是影响城乡中小学生不参加体育锻炼的差异所在。

3.2 建议

1. 针对中小学生课业负担沉重问题,尝试借助全国范围内新一轮高考制度的改革,出台合理的政策,给学生松绑,减轻学生课业负担,为体育锻炼提供必要的时间。在体育课存在少时或挤占现象,学校领导要扭转“论升学率为英雄”的教育观,把学生体质健康跟学业并重,同时教育部门要加强监督力度。

2. 结合学校、学生实情,把每天体育锻炼1小时形式多样化,如可将当地特设的传统体育项目吸纳到学校体育活动,丰富体育活动内容。同时,对于每天体育锻炼1小时进行量化,纳入体育课程成绩中,教育部门要加强监督,而非走马观花,把“每天体育锻炼1小时”纳入学校综合考评。

3. 通过家庭和学校的联动模式共同强化学生体育锻炼的内在驱动力。加强和重视家庭教育,破除思想上“怕累、怕吃苦”的桎梏,父母多鼓励孩子进行体育锻炼,培养孩子感兴趣的体育项目,让其在锻炼中找到成就感的同时又培养了吃苦耐劳意识;学校加强体育文化的建设,如适当多组织运动会,激发学生体育锻炼兴趣,体育教师强化职业观,上好每一堂体育课,让体育课形式尽可能多样化,让学生发掘体育锻炼所带来的乐趣,培养学生自主体育锻炼意识。加强农村师资力量的建设,加大农村中小学体育经费的投入,加快体育场地和器材的建设及配套。

从城乡中小学生体育锻炼分析结果而言,农村存在的问题要显著于城市,农村落后于城市背后折射出来的是一系列的社会问题,分化出城市和农村在观念上的差异,在教育上得以淋漓尽致体现。随着社会经济的发展,在基本物质层面上城乡差异渐缩小,但要想在短时间内达到城乡观念的趋同,弱化农村中小学生体育锻炼影响因素,依旧很长远。

[1] 陈海春.福建省汉族学生体质与健康状况的分析及干预策略[D].福建师范大学, 2006年.

[2] 辛淑英.福建省汉族学生体质健康状况及其社会环境影响因素的研究[D].福建师范大学, 2012年.

[3] 宋乃庆,杨欣.中小学生课业负担过重的定量分析[J].教育研究,2014,(3):25-30.

[4] 教育部关于印发《中小学学生近视眼防控工作方案》的通知[Z/OL].(2008-09-05)[2013-12-04]. http: / /www.moe.gov.cn/publicfiles / business / htmlfiles / moe / s3285 / 201001 / xxgk_81037.html.

[5] 秦玉友,赵忠平.营养好不好?睡眠足不足?锻炼够不够?——我国中小学生身体发展条件调查研究[J]. 四川师范大学学报(社会科学版),2014, 41(2):5-12.

责任编辑 王菊平

G806

A

1003-8078(2016)06-0103-04

2016-05-27 doi 10.3969/j.issn.1003-8078.2016.06.27

张陈文,男,福建周宁人,硕士,主要研究方向为运动人体科学。