公众温室气体风险感知与政府信任

2017-01-12乔萌萌杨洁邹丽萍周芮毛嘉玲

乔萌萌,杨洁,邹丽萍,周芮,毛嘉玲

(苏州科技大学环境科学与工程学院,江苏苏州215009)

公众温室气体风险感知与政府信任

乔萌萌,杨洁,邹丽萍,周芮,毛嘉玲

(苏州科技大学环境科学与工程学院,江苏苏州215009)

通过对苏州市840名公众进行问卷调查,从“风险感知”角度研究公众对政府控制温室气体风险政策信任度。结果表明,公众对政府的信任处于中等水平(均值为2.94)。通过结构方程模型验证发现,风险感知直接影响信任度,并与其呈负相关。风险特征因素(危害持续时间和危害影响后果)、个体因素(性别和文化程度)及风险沟通因素(温室气体关注度和信息信任度)均通过风险感知这一中介变量对信任度产生显著的间接影响。最后提出了如何降低公众风险感知水平,提高信任度,引导公众积极高效地参与到温室气体减排行动、参与低碳城市建设具体建议。

信任度;风险感知;温室气体;结构方程模型

全球气候变化所带来的风险和影响无疑是当今社会最具代表性的风险之一[1],需要世界各国政府和社会各方携手共同应对。随着全球气候变化,极端气候或气象事件频繁发生,将越来越成为常态[2],全球气候环境的不断恶化日益成为世人瞩目的焦点。2016年1月多国普遍遭受强寒潮天气,5月以来多国多地遭遇暴风雨等灾害性天气。节能减排是减缓气候变化最根本的措施。政府在应对温室气体风险灾害事件中担任重要角色,公众对政府的信任度不仅影响着公众与政府的关系,同时也影响着公众参与气候变化及温室气体减排管理的意愿。在过去的几十年里,政府信任在全球范围内普遍呈现下降趋势[3],阻碍了政府风险管理工作的有效开展。目前,国内外主要从公共行政学、社会学、政治学以及交叉学科等视角探讨了政府信任的影响因素,发现性别、年龄、教育水平、收入、政府绩效、社会资本、公众参与等因素都会影响政府信任[4-10]。

风险感知指个体对外界各种客观风险的感受和认识,并强调由直观判断和主观感受获得的经验对个体认知的影响[11],是测量公众心理恐慌的重要指标[12]。了解公众的风险感知状况,可以反映出气候变化对人们心理造成的影响以及人们的反应,也可增进公众与政府之间风险信息的沟通[13],将其纳入环境风险管理的决策过程是有效实施环境风险管理的基础[14]。研究发现,性别、年龄、文化程度等因素会影响公众的风险感知水平[15-18],从风险感知角度出发研究政府信任目前还很少见。目前公众对于温室气体的风险感知特征如何?如何让他们参与到应对气候变化的行动中,变得尤为重要。

该研究通过问卷调查方式,以苏州市居民为例,运用心理测量范式,针对调查所获数据,采取路径分析方法,建立多变量多层次的线性模型。基于温室气体风险感知视角研究公众对政府的信任度,探讨政府加强温室气体风险管理及公众与政府开展风险交流的方案,为构建低碳城市提供决策依据。

1 研究方法

1.1 数据来源

问卷调研采用分层抽样法,在苏州市内按市区(包括姑苏区、相城区、吴中区、高新区和工业园区等5个区)发放问卷,每个区发放的调查问卷数量按各区人口比例分配。问卷共计发放900份,回收问卷870份,有效问卷840份,有效回收率为96.6%,该样本规模能满足95%置信度下、允许抽样误差3.5%的研究要求[19]。

1.2 变量处理

该研究变量涉及因变量、中介变量、预测变量等3种类型。

1.2.1 因变量因变量是需要解释的对象,该文将公众对政府有效应对温室气体风险的能力的信任度作为因变量。

1.2.2 中介变量文中引入风险感知作为中介变量,将风险感知作为中介变量来研究政府信任的差异,可以探讨风险感知对政府信任的作用机制。以风险可怕度、危害接受度、风险熟悉度以及风险可控度这4个指标表征风险感知水平。4个指标变量描述见表1。

经验研究表明,公众认为风险越可怕,风险感知水平越高;危害接受度越低,风险感知水平越高;风险熟悉度越低,风险感知水平越高;风险可控度越低,风险感知水平越高。通过加权平均可以得到风险感知分值,这是一个连续变量。分值越大,公众风险感知水平越高。

1.2.3 预测变量预测变量是需要观察的变量,本研究中的预测变量是性别、年龄、文化程度、收入、政府公开信息的信任度(简称信息信任度)、是否亲身经历过风险(简称亲身经历度)、危害持续时间、危害影响后果、政府公开信息及时度(简称信息公开及时度)以及温室气体关注度。变量描述见表1。

表1 问卷主要测量指标及其赋分值

1.3 分析方法

运用SPSS19.0对样本进行统计性分析。以政府信任度为因变量,以性别、年龄、文化程度、收入、亲身经历度、危害持续时间、信息公开及时度、温室气体关注度、信息信任度以及危害影响后果为自变量,引入风险感知这一中介变量,对问卷调查所获数据,运用AMOS21.0统计软件进行多变量路径分析。

2 结果分析与讨论

2.1 模型构建及验证

假设几种可能的作用模型,通过不断对模型修正、拟合,最终形成最佳多变量路径分析模型,见图1。表2为模型拟合结果。由模型适配度评价可知,理论模型图与样本数据可以适配。

图1 多变量路径分析图

表2 模型适配度评价结果

2.2 样本特征描述与分析

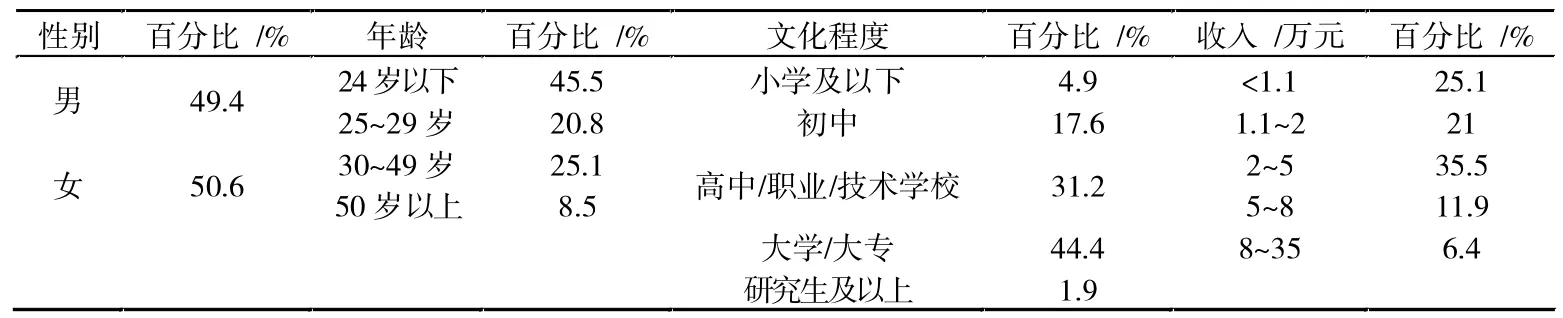

运用SPSS19.0统计分析样本调查基本情况,见表3和表4。

表3 调查样本基本情况统计表

表4 变量描述统计量

表1和表4表明,总体而言,公众对政府的信任度、对信息信任度以及对温室气体的关注度均处于中等水平;信息公开及时度处于中等偏下水平,即政府信息公开不够及时,公众认为温室气体风险对生活存在较大影响;危害持续时间和危害影响后果均处于中等偏上水平,即公众认为风险将影响较长时间,影响后果比较严重。

2.3 AMOS分析结果

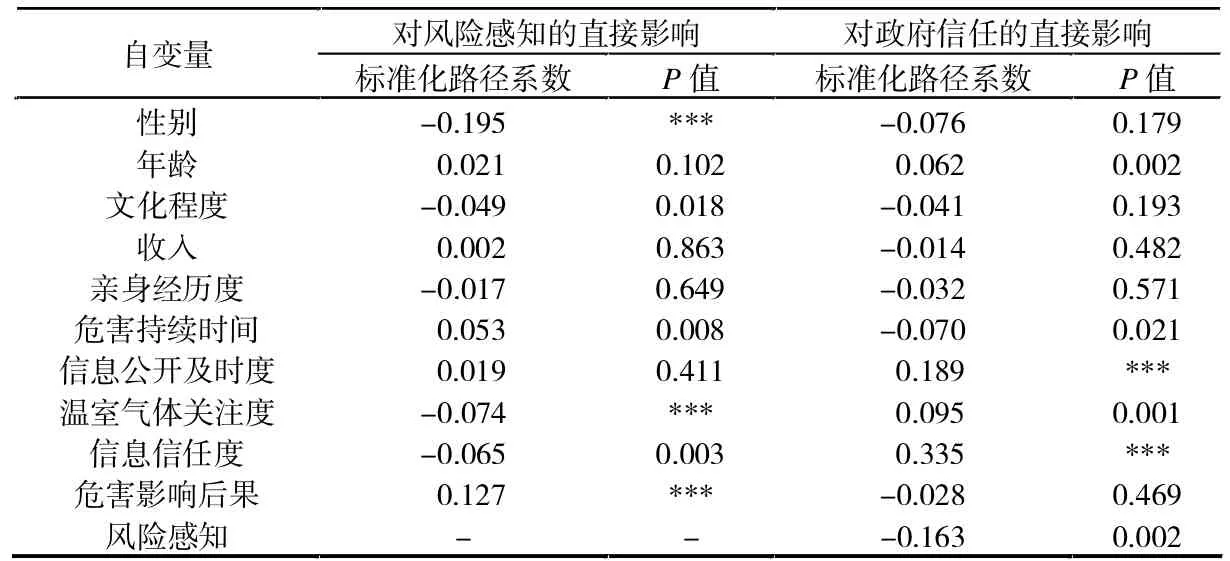

依据图1的路径分析得到的结果见表5。

表5 多变量路径分析结果——标准化路径系数

首先,表5中各自变量对政府信任的直接影响表明,在引入风险感知变量后,(1)年龄、危害持续时间、信息公开及时度、温室气体关注度、信息信任度以及风险感知对政府信任的直接影响是显著的。(2)性别、文化程度、收入、亲身经历度以及危害影响后果对政府信任没有显著的直接影响。

其次,表5中各自变量对风险感知的直接影响表明,(1)性别、文化程度、危害持续时间、温室气体关注度、信息信任度以及危害影响后果对风险感知有显著的直接影响。(2)年龄、收入、亲身经历度以及信息公开及时度对风险感知没有显著的直接影响。

作为中介变量,风险感知对政府信任有显著的直接影响,且与其呈负相关,表明风险感知水平越高,政府信任度越低。因此,只要一个变量对风险感知有显著的直接影响,它也就对政府信任度有显著的间接影响。任何一个自变量,只要其对政府信任度的直接影响与间接影响中有一种影响是显著的,那么该自变量对政府信任度的总影响就是显著的。由表5可以看出,收入和亲身经历度对政府信任没有影响,年龄和信息公开及时度对政府信任度有着独立的直接影响。风险感知是性别、文化程度及危害影响后果与政府信任度间的完全中介变量,是危害持续时间、温室气体关注度及信息信任度与政府信任度间的部分中介变量。表6给出了风险感知中介效应的分析结果。在控制其他变量的情况下,除了危害持续时间和危害影响后果,其他变量都与政府信任呈正相关。在表6中,间接影响由自变量指向中介变量的标准化路径系数与中介变量指向因变量的标准化路径系数相乘获得;直接影响是自变量直接指向因变量的标准化路径系数;完全中介作用只有间接影响,而没有直接影响;部分中介作用,既有直接影响,也有间接影响;总影响由间接影响与直接影响求和获得。

表6 风险感知中介效应汇总表

2.4 讨论

引入风险感知这一中介变量后,在控制其他变量的情况下:

(1)性别通过风险感知对政府产生显著的间接影响,并与其呈正相关。表明相对于男性,女性的风险感知水平较高,对政府的信任度较低。在以上几个变量中,性别对政府信任的间接影响最大。已有研究表明,女性对风险的敏感度高于男性,这与女性本身的生物特性以及社会经验有关[20],另外,传统性别观念造成了教育和就业方面的性别歧视,大大限制了女性社会活动的范围,影响到女性参与政治的机会、效能感和积极性,进而影响女性对政府的信任度[21]。

(2)文化程度与政府信任呈正相关,并且文化程度是通过风险感知对政府信任产生显著的间接影响。表明文化程度越高,对政府越信任,这与已有研究的结论是一致的[22-23]。文化程度较高的人群,环境意识与参与意识更强,信息获取途径和其所能了解的技术手段、风险信息越多,对风险的接受度也就越高,也就更加相信政府有能力应对风险。

(3)危害持续时间与政府信任呈负相关,该变量对政府信任的影响部分是通过风险感知产生的。表明危害持续时间越长,风险感知水平越高,对政府的信任度越低,已有的研究也得出了类似结论[24]。风险存在的时间对公众的心理影响较大,从社会经验来看,危害持续时间越长,公众对于风险的恐惧感越强,进而怀疑政府是否有能力应对风险,影响公众对政府的信任度。

(4)温室气体关注度与政府信任呈正相关,该变量对政府信任的影响部分是通过风险感知产生的,这与洪娟的研究结论是一致的[25]。文中温室气体关注度包括对危害信息、影响途径、排放来源和减缓措施这四类信息的关注程度。公众对温室气体的关注度越高,对温室气体风险了解得越全面,能够以更加理性、积极的态度看待风险。

(5)信息信任度与政府信任呈正相关,该变量对政府信任的影响部分是通过风险感知产生的。文中信息信任度指公众对政府通过电视、报纸、网络等大众媒体公开的信息的信任程度。公众对政府公开的信息越信任,对政策的信任度越高,林天生等[26]也得出了相同的结论。

(6)危害影响后果对政府信任的间接影响仅次于性别,并与其呈负相关。公众认为温室气体风险将会给日常生活带来的影响后果越严重,其风险感知水平也越高,对风险后果严重性的估计就越高,进而怀疑政府控制风险的能力。有研究也得出了这一结论[27]。

引入风险感知作为中介变量,有助于更好地理解各自变量与政府信任之间的具体关联机制。风险感知与政府信任呈负相关,在控制其他变量的情况下,收入和亲身经历度对政府信任没有影响,年龄和信息公开及时度对政府信任度有着独立的直接影响。性别、文化程度及危害影响后果是通过风险感知对政府信任度产生显著的间接影响,可见风险感知起到了很好的中介作用,为以后的研究提供了新思路。危害持续时间、温室气体关注度及信息信任度对政府信任的影响有一部分是通过风险感知产生的。其中,除了危害影响时间和危害影响后果,其余变量都与政府信任呈正相关。

3 结论与建议

公众的广泛参与是政府推进节能减排的重要保证,公众对政府的信任度影响公众的参与意愿。本研究首次引入风险感知作为中介变量,更深入地了解风险特征因素、个体因素及风险沟通因素对政府信任的作用机制,为今后相关方面的研究提供了新的思路。研究发现,风险感知能够显著影响公众对政府的信任度,变量对风险感知具有显著影响,那么该变量对政府信任度也会产生显著的间接影响。性别、文化程度、温室气体关注度、信息信任度、危害持续时间以及危害影响后果均能影响公众的风险感知水平,从而间接地影响公众对政府的信任度,年龄和信息公开及时度直接影响政府信任度。因此政府在应对气候变化风险管理过程中,应考虑不同群体的风险感知特征,使公众的风险感知处于合理水平。针对不同影响因素采取一系列措施,完善风险沟通机制,提高公众对政府的信任度,增强公众参与低碳城市建设的意愿,为全民参与构建低碳城市提供可能。

(1)政府应充分发挥教育在建设低碳社会中的重要作用,从学校教育抓起,制定适合幼儿心理的教材,培养孩子的低碳意识。同时注重从家庭教育抓起,从社区教育抓起,利用家长和社区力量,进行各类环保低碳宣传活动,通过开展系统性的环境教育活动,使全社会形成一种良好的低碳生活氛围;由于女性在家庭中承担了更多的责任和义务,因此需要更加关注女性在建设低碳城市中的重要作用,例如从女性的日常生活习惯入手,开展一系列更加具体深入的低碳宣传和主题活动,为公众提供低碳生活的小窍门和小贴士,如一水多用、废旧物品合理再利用等,将低碳城市的建设与公众的日常生活紧密地联系起来。

(2)政府需积极转变观念,打破传统经济发展模式,走新经济发展道路,牢牢抓住建设低碳社会的契机,不断调整优化城市能源消费结构;引导公众对浪费能源、增排污染的消费模式和生活方式进行反思,并让公众真正体会到低碳生活带来的好处,例如在出行方面,发展绿色公共交通体系,鼓励公众充分利用公共交通体系,减少私家车的使用频率;结合各种优惠政策和办法,提高大众消费新能源汽车、节能家电、节能厨具等产品的积极性和主动性,引导公众接受低碳消费模式。从源头上减少温室气体的排放,能够增强公众控制温室气体风险的信心,促进公众对危害影响后果及危害持续时间作出合理的评估,降低公众的风险感知水平,提高对政府的信任度,激励更多的人参与到低碳城市建设中来。

(3)充分利用微博、微信等新媒体,结合电视、报纸等传统媒体,持续开展建设低碳城市的宣传工作,加大日常环保常识、环境信息、生态环境建设及公众参与等专业低碳知识的宣传力度,强化公众对建设低碳城市的关注度;通过媒体和网络参与,畅通公众参与的信息,这种自上而下及自下而上的畅通的信息交流是公众参与广度和深度的重要保障。

(4)政府应扶持环保NGO发展,壮大志愿者队伍。鼓励环保志愿者自发性地进行环保服务工作,如环境清洁维护、垃圾源头减量、资源回收,以及生态保育、环保产业或环境文化等。公众广泛参与到环保工作中,能够提高对温室气体风险的关注度,理性看待温室气体风险,从而以积极的态度参与到低碳城市建设中来。

(5)极端天气灾害发生时,政府应及时准确地公布危害信息情况,避免公众不必要的质疑和误解,主动引导公众积极应对各种灾害,达到“先入为主”的效果,以提高公众应对危机的心理承受力,增强对控制危机的信心和决心,从而提高公众对政府的信任度。迅速采取有效措施控制灾害,并对公众进行科学的心理疏导,降低灾害对公众心理的影响,促使公众广泛地参与到应对气候变化的行动中来,提高政府管理风险的效率和效果。

[1]彭黎明.气候变化公众风险认知研究[D].武汉:武汉大学,2011.

[2]殷淑燕,黄春长,查小春.论极端性洪水灾害与全球气候变化—以汉江和渭河水灾害为例[J].自然灾害学报,2012(5):41-48.

[3]于文轩.政府透明度与政治信任:基于2011中国城市服务型政府调查的分析[J].中国行政管理,2013(2):110-115.

[4]CONFALONIERI A.Trust in government and media slant:a cross-sectional analysis of media effects in twenty-seven european countries[J].International Journal of Press/politics,2015,20(3):284-285.

[5]GRIMMELIKHUIJSEN S.Do transparent government agencies strengthen trust?[J].Information Polity,2009,14(3):173-186.

[6]KIM S.Public trust in government in Japan and South Korea:does the rise of critical citizens matter?[J].Public Administration Review,2010,70(5):801-810.

[7]ROCKERS P C,KRUK M E,LAUGESEN M J.Perceptions of the health system and public trust in government in low-and middle-income countries:evidence from the World Health Surveys[J].Journal of Health Politics Policy&Law,2012,37(3):405-437.

[8]李悠,江信文,王飞雪.性别及控制感对中国大学生信任行为的影响[J].心理与行为研究,2014,12(6):847-850.

[9]胡荣,胡康,温莹莹.社会资本、政府绩效与城市居民对政府的信任[J].社会学研究,2011(1):96-117.

[10]胡荣.农民上访与政治信任的流失[J].社会学研究,2007(3):39-55.

[11]谢晓非,徐联仓.风险认知研究概况及理论框架[J].心理科学进展,1995,3(2):17-22.

[12]李红锋.风险认知研究方法述评[J].安庆师范学院学报(社会科学版),2008(1):18-22.

[13]PIDGEON N.Climate change risk perception and communication:addressing a critical moment?[J].Risk Analysis,2012,32(6):951-956.

[14]李景宜.公众风险感知评价—以高校在校生为例[J].自然灾害学报,2005,14(6):153-156.

[15]CHOU K T.The public perception of climate change in Taiwan and its paradigm shift[J].Energy Policy,2013,61(8):1252-1260.

[16]MORIOKA R.Gender difference in the health risk perception of radiation from Fukushima in Japan:The role of hegemonic masculinity[J].Social Science&Medicine,2014,107:105-112.

[17]王娟,胡志强.专家与公众的风险感知差异[J].自然辩证法研究,2014(1):49-53.

[18]金非,邹丽萍,吴燕,等.公众温室气体灾害风险感知的对比研究[J].苏州科技学院学报(工程技术版),2013,26(3):6-11.

[19]风笑天.现代社会调查方法[M].武汉:华中科技大学出版社,2005.

[20]GILLIGAN C.In a different voice:psychological theory and women's development[J].Journal of Nurse-Midwifery,1983,28(6):39-40.

[21]XIAO C,MCCRIGHT A M.Gender differences in environmental concern:revisiting the institutional trust hypothesis in the USA[J].Environment &Behavior,2013,47(1):17-37.

[22]UKAWA S,SATOH H,YUASA M,et al.A randomized controlled trial of a functioning improvement tool home-visit program and its effect on cognitive function in older persons[J].International Journal of Geriatric Psychiatry,2012,27(6):557-564.

[23]王娟.影响公众对专家信任的因素—北京公众对建设垃圾焚烧厂的风险感知调研分析[J].自然辩证法通讯,2014,36(6):79-86.

[24]邹丽萍,杨洁,吴颖,等.城乡公众温室气体风险感知特征比较——以苏州为例[J].苏州科技学院学报(工程技术版),2016,29(1):7-15.

[25]洪娟.基于风险观的公众气候变化感知与响应[D].长春:东北师范大学,2015.

[26]林天生,杨洁,李晓莉,等.基于公众政府信任度的温室气体风险感知研究[J].安全与环境学报,2013(5):146-151.

[27]李盈霞.公众对台风灾害的风险感知和应对行为研究[D].成都:西南交通大学,2014.

The public perception of the greenhouse gas risk and the government trust

QIAO Mengmeng,YANG Jie,ZOU Liping,ZHOU Rui,MAO Jialing

(School of Environmental Science and Engineering,SUST,Suzhou 215009,China)

Based on the public risk perception,the public trust in the policy of the government control of the greenhouse gas risk is investigated by a questionnaire to 840 citizens in Suzhou City.The result shows the public trust is in a medium level(the average value is 2.94).The structural equation model validation shows that the risk perception has a direct and significant impact on trust degree,and is negatively correlated with the trust degree.By means of risk perception,the trust degree is influenced significantly and indirectly through an intermediary variable by three factors including risk characteristic factors(duration of harm and consequence of hazard), individual factors(gender and educational level)and risk communication factors(greenhouse gas attention and information trust).Finally,the paper puts forward several proposals such as the reduction of the level of public risk perceptions,and improvement of the level of government trust,the active participation in GHG mitigation activities and the effective construction of the low-carbon city.

trust degree;risk perception;greenhouse gases;structural equation mode

X32

A

1672-0679(2016)04-0007-06

(责任编辑:经朝明)

2016-09-23

教育部人文社会科学研究规划基金项目(13YJAZH116);2016年苏州市科协软课题

乔萌萌(1993-),女,江苏盐城人,硕士研究生。

杨洁(1972-),女,教授,博士,主要从事环境风险分析与管理的研究,Email:yjagnes@163.com。