舒曼三首《浪漫曲》的调性分析

2017-01-11胡茜

胡 茜

(广西艺术学院,广西 南宁 530000)

舒曼三首《浪漫曲》的调性分析

胡 茜

(广西艺术学院,广西 南宁 530000)

本文是舒曼三首《浪漫曲》的调性分析。结合传统与近现代的思维模式从调性布局和调关系类型这两个方面进行分析,总结出这三首曲子的调性规律,为近现代和声的发展以及调性的扩张奠定了基础。

浪漫曲;调性布局;调关系

舒曼的这部浪漫曲集创作于1839年,这一年正是舒曼为爱情和克拉拉的父亲做斗争的一年。在这特殊环境下创作出的这部浪漫曲,蕴涵着舒曼对克拉拉浓厚的感情以及为爱情做斗争的强烈矛盾。这部作品的调性非常有趣,既保留了传统的调性与和声,又有近现代的影子,为调性的扩张奠定了基础,也为后来作曲家的创作以及理论家的研究提供了支撑材料。接下来,笔者从调性布局和调关系类型这两方面对这部浪漫曲集的调性进行分析。

一、调性布局

(一)宏观调性布局

三首曲子的调性布局是bb小调—#F大调—B大调

它们之间的调性关系看似非常远,但是运用近现代和声功能网的概念,就拉近了调之间的关系。在传统和声中近关系调是横排,在近现代和声范畴内,纵列是衍生出的近关系调,即同名调和重同名调,每个近关系调都能衍生出同名调和重同名调,网状的调性关系图就拉开了。

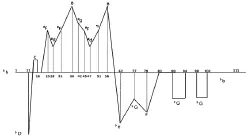

第一首和第二首的两个调之间相差11个调号。结合功能网,笔者将它们之间的调关系做了简易的坐标图,如图1:

图1

bb小调位于右下方,#F大调位于左上方,足以见得两个调关系很远,但是通过等音调,用#F等bG,bG大调又与bb小调相邻,为传统和声中的近关系调,这样就拉近了两个调之间的关系。

第一首和第三首的主调分别为bb小调和B大调,通过上图,可以看到它们在同一纵列上,B大调是bb小调衍生出来的近关系调,它们是半音中音关系,互为重同名调。

三首曲子的整体调性布局符合传统T—D—T的调性布局,bb小调与#F大调是五度关系,#F大调和B大调是四度关系,bb小调和B大调又为重同名调。这样的宏观调性布局既保留了传统主属支撑的调性设置,又有近现代重同名调替代的做法。这种设置为近现代和声的发展以及调性的扩张奠定了基础。

(二)微观调性布局

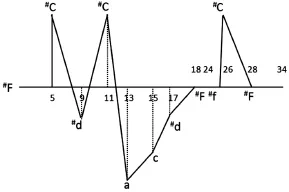

下图是笔者根据三首曲子的内部调性布局做出的线行图,能更显著地看出调性的运动。

图2 第一首

上图是以坐标轴的形式,横坐标是小节数,纵坐标是调性,以bb小调为中心调,向升号方向转调就依次往上,向降号方向转调依次往下,实线是调的运动轨迹,虚线对应的是小节数。以从上图可以看出,bb小调作为中心调首尾呼应,在开始部分,进入降号调,再从降号调直接进入其关系大调,随后进入五个调号的调,并在升号调上持续进行,直到进入中心调的同名调B大调,再通过调性对置拉回降号调。

从67小节开始,是在下属调上的再现,笔者将两个部分的调性进行对比:

首部(1—24小节):bb小调—bD大调—C大调—bb小调

移调再现部(67—82小节):be小调—bG大调—F大调—bb小调

如果按严格的下属调再现,最后应该回到be小调,但是这里却回到了bb小调,作曲家是怎样细致而巧妙的将此处完美结合的呢?笔者发现,他在结尾处的中介和弦上做了些调整。

中介和弦的关系:

图3

C:D7→S F:D7→S

bb:DD7(be:DD7)

bb:D7

第2个和弦:bb小调的D7就是be小调 的DD7,中介和弦并没有改变,只是标记改了,加速了转调,为原调再现做准备。

图4 第二首

第二首分三个部分看其调性,开始部分由#F大调出发,先转到其属调(#C大调),中间部分由连续的二度和三度调,在调性上形成对比,结束部分又由#c小调回到#F大调,形成首尾呼应。调性布局是T—D—T。通过图示可以直观的看出,第13小节,调性从#C大调直接进入调号相差7个的a小调,再设计了从a小调逐渐回到#F大调。从13小节开始是连续的小三度上行,形成小三度中音关系(笔者将在文章后部分讲解小三度中音关系)。从18小节回到#F大调,从24小节转到同主音小调(#f小调),作曲家这样的调性设置,是为了使调性色彩更丰富,也是为后面进入#c小调做铺垫。

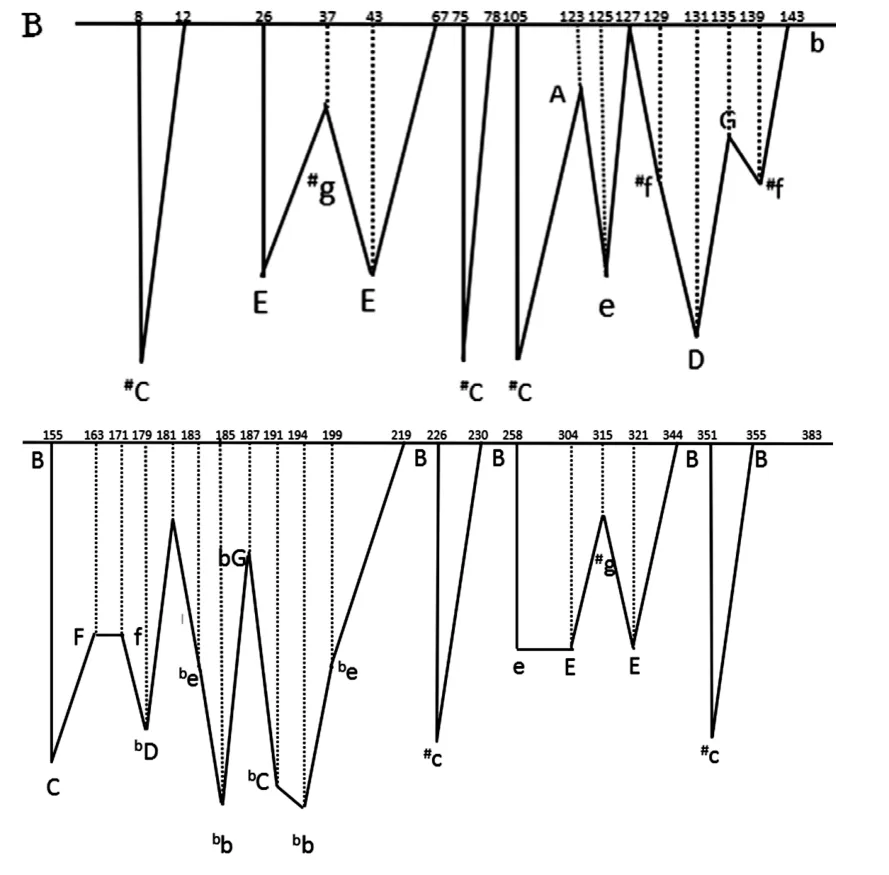

图5 第三首

中心调(B大调)在一条横线上,调性运动都是在它下方(即降号方向)。整首曲子都是运用转调模进的手法发展,复调和主调的手法结合运用。调性变化非常丰富,甚至3个小节为一个调性。曲子具有三部性原则,首部是1—113小节,这一部分是带再现的单三,从上图的调性也可以看出其三部性原则。从105—114小节的调性比较游移,旋律线条左右手交换。

最有意思的地方就是114—143小节和171—199小节(展开部分),后者是前者在下属调上的进行,也可看作是减四度的转调模进。前者是在升号调上的进行,后者是在降号调上的进行,即丰富了调性色彩,也巩固了主题材料。从微观上观察调性,由#c小调—A大调—#f小调—D大调,形成拱形结构。

再现部是219—383小节,与首部相比,增加了e小调这一部分(258—304小节),这部分音乐非常优美﹑浪漫,将小调的柔美音响发挥得十分巧妙。

二、调性关系的分析

(一)传统思维模式下的调关系分析

“在一个调之后引入另一个调的方法就是各种调性连接或调性关系。调性连接有三种基本的类型:转调﹑离调和对置。”

1.转调

(1)近关系与远关系转调

三首曲子中运用关系大小调转调占近关系转调的20%,都运用在前两首中,第三首并没有涉及。第二首中都是向属方向的转调,第一﹑三首是向属方向和向下属方向交替使用,分配得比较均匀。

这三首曲子中运用远关系转调是近关系转调的1/4倍。三首曲子中按照二﹑三﹑四级关系调转调依次占远关系转调的50%﹑42%﹑8%。第一首中只运用了向三级关系调的转调,第三首中只运用了向二级关系调的转调。第二首依次是向二级﹑三级﹑四级﹑三级﹑二级关系调的转调,形成了拱形结构,这是整部作品中出现的第二个拱形结构设计,足以见得作曲家在调性布局上的精心设计。

(2)转调模进

第一首比后两首涉及较少,在33—40小节,53—60小节都运用了#F大调到B大调的四度模进,53—60小节是33—40小节的重复。

第二首的转调模进有三次,第一次是二度模进,调性关系相差两个调号,第二次是三度模进,调性关系虽然相差三个调号,但两个调是同中音关系,紧张度有所减弱,第三次是五度模进,紧张度更弱。

第三首是以转调模进的手法贯穿全曲。结合曲式结构来看,1—66小节是一个再现三段曲式,第8小节出现了全曲的第一次转调模进,由#c小调到B大调,为了更好的衔接再现句。26—66小节是中段,调性一直在E大调和#g小调上转换,在这部分中有两次转调模进,第一次转调模进有点特殊,两个乐句前半部分是相同的,只在后半部分形成了转调模进,也可看成是同头变尾的变化重复。此部分的第二次转调模进在58—61小节,再次强调此部分的主题材料,由E大调进入#g小调,并以#g小调结束此段落,此调性设计的理论依据来源于呈示段的调性是B大调,刚好是#g小调的关系大调,使得更好的衔接再现段。从114小节到199小节是展开型中部,此部分运用转调模进的手法进行发展,前面已经指出,171—199小节是114—143小节的减四度移调再现,迅速将主题拉入降号调,使调性色彩更为丰富。第155—163是衔接这两个部分出现的连接段落,在C大调到F大调的转调模进。因为后面紧接着(f小调)再现部分,由F大调进入f小调更为自然,也缓和了减四度再现的不协和感。

2.离调

(1)向下属方向离调

D7→TSVI:整首曲子的调性布局(经常采用 关系大小调转调),所以在结构内部就经常出现向VI级方向离调的和弦,好像关系大小调在不断交替。

D7→SII:在相差二度关系调转调之前,经常出现向II级的离调,在离调之后依然进行一段主调的和弦之后才开始转调。所以,当向II级离调的和弦出现时,就预示着即将转入主调II级的调。

(2)向属方向离调

DD7和DDVII:三首曲子中,重属和重导和弦是离调最常见的和弦,一般用在两个属和弦之间,第一首62—65小节是be小调的重属增六和弦。还有通过重属和弦转调的情况。

3.对置

调性对置在这三首曲子结构中是常见的形式,一般出现在两个大段落之间,前面是降号调,直接对置到升号调,以及等音调对置。第一首中第62小节,前面是六个升号调对置到六个降号调,它们互为等音调,这种对置虽然在谱面上觉得两个调关系非常远,但在音响上毫无违和感。第二首没有出现调性对置,第三首中从114—218小节的调性对置比较有趣,先从四个升号调到无升降记号调,再到四个降号调,形成递减四个调号的规律。

(二)近现代和声思维中的调关系分析

1.小三度中音和弦

小三度中音和弦需要再进一步延伸,才形成小三度重中音循环,例如:C—bE—bG—A—C 通过小三度中音和弦的延续使循环回到核心调,如果只是到A,那只是运用了小三度中音和弦,并没有形成小三度重中音循环。

在第二首曲子中,从13—24小节,使用了小三度中音和弦,a—C—#d(be)—#F ,如果#F之后再出现一个小三度中音和弦就使这部分形成了小三度重中音循环。

通过连续使用小三度中音和弦,拉近了它们之间的调关系。也可以看出,到了浪漫主义时期,作曲家开始重视三度的运用,四五度的地位正在逐渐解构。

2.功能轴

匈牙利著名音乐学者连德瓦伊(Erno Lendvai)从传统的五度循环入手,对巴托克的音乐体系进行探究,提出了巴托克轴心体系—功能轴。在这部作品中,笔者也探索到其中运用功能轴体系的部分,这说明早在浪漫主义时期,作曲家们曾力图对传统功能概念的突破。

以a小调作为核心调的功能轴图示如下:

从a小调按五度循环,将12个调分属于S—T—D三个和声功能组,作品中出现的(a—C—#d(be)—#F)四个小三度循环调,都属于同一功能(主功能)。#d小调是a小调的增四度调,在传统和声思维下,增四度调是关系最远的调,而在功能轴体系中,这两个调属于直系关系调,属于同一功能。这种属于同一功能的选用,拉近了调之间的关系。足以见得作曲家对于调性的选用有一定的逻辑性。