摩洛哥 未来请晚一点来

2017-01-07喜喜

喜喜

一个不大的国家,因为它独特的地理位置,造就了丰富的历史、令人赞叹的遗迹、独特的艺术和令人垂涎不止的美食。

摩洛哥,当很多人听到这个名字的时候,起初都会以为我去的是那个夹在法国和意大利中间的超级富有的小国——摩纳哥。当他们终于弄清楚之后,下一个问题就是,这个国家到底有什么?

摩洛哥是非洲西北部的一个沿海阿拉伯国家,东部以及东南部与阿尔及利亚接壤,南部紧邻西撒哈拉,西部濒临大西洋,北部和西班牙、葡萄牙隔海相望。就是这样一个不大的国家,因为它独特的地理位置,造就了丰富的历史、令人赞叹的遗迹、独特的艺术和令人垂涎不止的美食。

这里最早的居民是柏柏尔人。公元7世纪,阿拉伯人进入,并于8世纪建立第一个阿拉伯王国。1912年3月30日沦为法国保护国。同年,法国同西班牙签订《马德里条约》,摩洛哥北部地带和南部伊夫尼等地划为西班牙保护地。1956年3月2日获得独立。1957年8月14日才定国名为摩洛哥王国。

抛开历史不说,作为一名游客来到这个国家,一般都会去体验马拉喀什的大夜市,去撒哈拉沙漠骑骆驼,去舍夫沙万领略无处不在的蓝色。而我,作为一枚“吃货”,却首先从吃喝着手,毕竟这是感官上最直观、最快速了解一个国家的方法之一。

品一杯 “国饮” 薄荷绿茶

在中东、北非的穆斯林国家,都少不了阿拉伯甜茶。第一次喝到的时候,我记得还是在土耳其,叫做“恰伊”的茶装在流线型的杯子中,老板会在托盘上放上一块方糖和一把小勺。趁热喝的时候,把糖放进茶里,用小勺搅拌至溶化即可,至于放不放方糖、放几块全由自己掌握。

而到了约旦,发现“甜茶”才完全不辱它的名号,第一次喝的时候确实完全不能适应它的甜度。在古城佩特拉,本地人会折上几根树枝,堆在一起,点上火,把水倒进随身携带的小壶里,烧开后放入茶叶和大量的糖。我在路边走的时候,通常热情好客的本地人会把我叫住,邀请我喝上一杯。第一次,我的反应是:“哎哟,你们的茶怎么这么甜啊?”贝都因人则眨眨眼睛,用他们的幽默感回答我:“Life is bitter.(人生很苦)”也有调皮的年轻人会抢着说:“Because we are not sweet enough.(因为我们还不够甜美)”

在见识到了约旦茶的甜度后,还没有到摩洛哥,我就内心开始企盼它了。摩洛哥薄荷茶,又号称“国饮”,全国男女老少都在喝,可见它是有多么深入人心了。事实上,在摩洛哥各个城市的“麦地那”(老城),随处也都可以看到它的身影。

“来一壶‘摩洛哥威士忌。”在街边的茶馆听到顾客这样说,严格遵循穆斯林禁酒之教义的老板并不生气,反而会微笑着端上一个银制的Berrad壶,那弯长的壶嘴还冒着丝丝的热气。

此壶内盛的正是薄荷茶,也被戏称为Moroccan Whiskey。老板告诉我,地道的薄荷茶要先用沸水洗去茶叶表面的苦味及杂尘,而后将茶叶铺进Berrad壶底,再放入洗净擦干的鲜薄荷叶,最后压上大量白糖,放在炉上加热数分钟方可饮用。

14世纪中叶,中国和摩洛哥的两大行者——汪大渊和伊本·白图泰几乎在同一时间“互访”。17世纪-18世纪,绿茶已经由丝绸之路传入摩洛哥,使“摩洛哥威士忌”成了民族饮料并流传至今。摩洛哥有句谚语:“爱情如蜜一样甜,生活如薄荷一样涩,死亡如荒漠一样无情。”

如果去摩洛哥本地人家里做客,主人都会奉上一杯清香四溢的薄荷茶,比较传统的人家还会连奉三杯。如同谚语中所说,这三杯茶分别意味着“祝福,忠告及警醒”:第一杯祝福客人的爱情如蜜一样甜,第二杯要客人明白生活有时像薄荷一样艰涩,第三杯则是提醒客人死亡的无情。这是主人表达友好和尊重的方式,拒绝或是不喝满三杯是很不礼貌的行为。

起初我边喝边流汗,抱怨天气这么热,为什么他们还要喝滚烫的热茶,但三次下肚后,每天就离不开了:撒哈拉薄荷的辛辣与绿茶的清香被充分融合,薄荷叶让人在闷热午后精神为之一振,而糖分又补充了流汗损失的体力和水分。

传统之所以能够几千年延续下来,确实自有其道理。

要环保还是要GDP 一直是个难题

非斯是摩洛哥的心脏,也是摩洛哥的四大古城之一。某旅游指南中关于非斯是这样描述的:如果你只能选择一座摩洛哥城市去看看,那你就去非斯吧。非斯是摩洛哥人的骄傲,承载着摩洛哥的过去与现在。这里有装饰着马赛克锦砖的华丽庭院,也有狭窄黑暗、疮痍斑斑的巷道迷宫。如果说马拉喀什已经变成《一千零一夜》的迪斯尼版本,那非斯就是《一千零一夜》的现实版本。

我在这里和本地人Aziz,还有他的侄子一起呆了两天,每天无非就是听雷鬼音乐,抽阿拉伯水烟,互相吹牛而已。

Aziz是我在非斯的沙发主人,今年24岁,在家门口经营着一家服装精品店,还靠纹身赚些零花钱。还有,他和全部留着寸头的男青年也显得格格不入,他先把自己的头发染成了黄色,又把自己的头发编成了脏辫,颇有几分嬉皮的感觉。虽然他像是一个拥抱西方文化的“潮流青年”,但是他仍旧认为他的家乡非斯是全世界最棒的地方。

不得不说,来到非斯的唯一目的,就是去看这里的皮革染坊。于是在无所事事地休息两天之后,我们终于把这件事提上了日程。

非斯的麦地那,和其他老城并无区别,都是由蜿蜒曲折的小巷组成。这些小巷在我看来如迷宫般复杂,甚至连Google地图都在这里失去了作用,但是Aziz由于住在新城部分,作为本地人一般不会常来游客聚集的地方,因此他也同我一样迷失在了这些小巷子里。

我们不得不找个本地向导给我们带路。别笑,种种这些元素加在一起真的就催生了这项“奇葩”服务——一些年轻人终日无所事事地游荡在巷子里,靠给游客指路赚上些零用钱。但一般这些向导会“狮子大开口”索要100欧元,但是一番争论后,往往拿出一两欧元便可以打发掉他们。

随着向导过街穿巷,突然闻到了很刺鼻的气味,不用说,已经到达了染坊附近。正当我们要往天台走去的时候,向导像变魔术般贴心地送上了一株薄荷叶,他让我们贴在鼻子下面,这样就可以大大缓解刺鼻的气味。

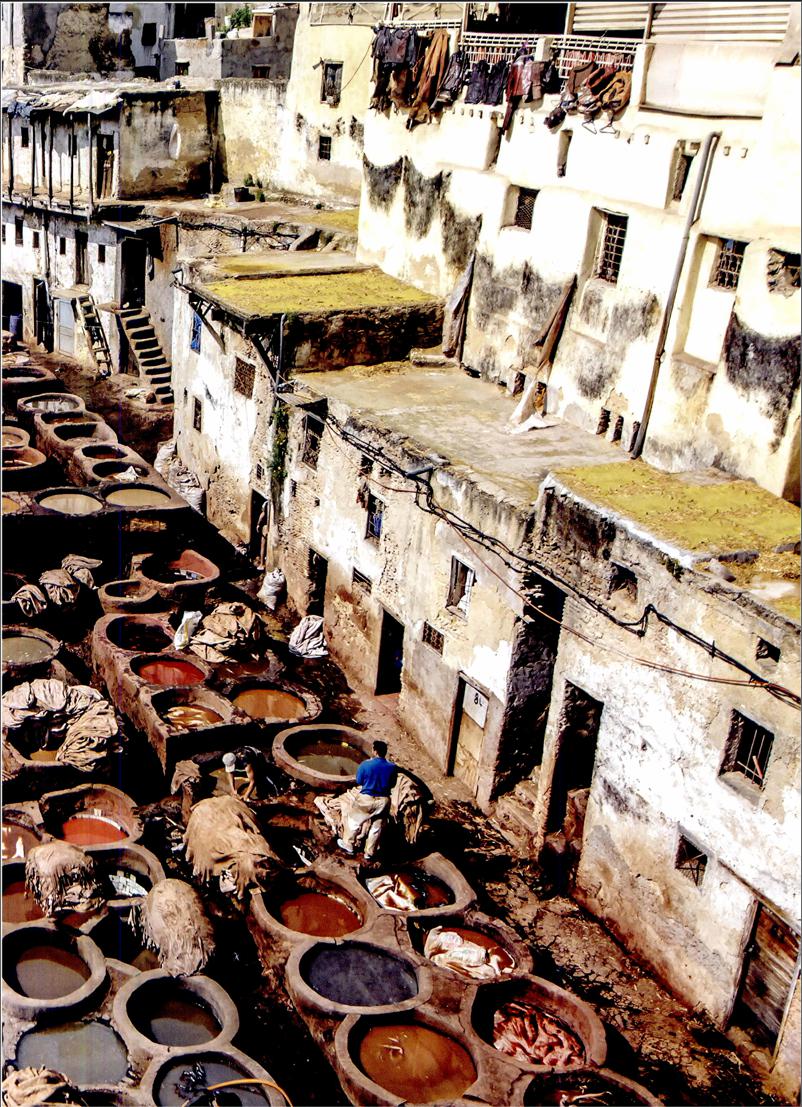

一路走上阁楼的天台,场面甚是壮观,瞬间眼前出现了一大片排列整齐的石臼。白色的石臼是专门用来洗皮子的,洗干净后,会再放到旁边的砖色石臼里面去染色。

向导告诉我们,之所以有这种气味,是因为在颜料中掺杂了鸽子粪,和染剂混合后产生的“化学作用”的结果,据说这样不容易褪色。只见工人们把已经染好色的牛皮、羊皮、骆驼皮和山羊皮,一张张地摊开,放在屋顶晾晒。目之所及,蓝色、红色、黄色、绿色是最常见的颜色。而细细观察,却可以看到黄颜色的皮子占据了一大部分,这里想必有什么道理。

向导小哥告诉我,因为黄色皮子是以藏红花为原料染制的,虽然成本高,但是也容易卖得上价格。所以这些作坊的老板就开始让工人们大量制作黄色的皮子。

走在非斯老城,不难发现卖皮具的摊贩占据了绝大多数。也难怪,在染坊加工好的皮子,就会送到附近的工厂加工成各类皮具,随后再被运回到这里售卖。在老城中逛着这些皮具摊,确实不得不感叹样式之多让人眼花缭乱,有钱包、男士公文包、女士坤包、复古行李箱,第一次来到这里的游客,想采购一些纪念品回去,都会呆呆地站在原地,实在不知道该从哪个下手。

但是同时这里也受到国际环保组织的“诟病”。因为染缸散发的刺激性气味和大量的使用化学染剂,不仅造成了环境的污染,而且还对工人的呼吸系统伤害严重。但是本地政府对此的回应是,如果停止制作这些皮具,失业的不仅仅是染色的工人,制作工人、售卖摊贩都会失业,甚至非斯作为以皮具出名的旅游经济都会受到重创。所以,国际社会谴责归谴责,但也不影响这里正常的制作。看来,要环保还是要GDP,永远是一个难题。

其实想想,摩洛哥这个北非小国现在也和其他国家一样,正面临着无数机遇和挑战。也许某一天,麦地那里面哪个居民家就被翻修成一座连锁酒店,店铺也都卖起了跟其他城市大同小异的纪念品。我只希望,这些传统仍旧能够保存。

摩洛哥,未来请慢一点来吧。