抗衡势力视角的大型零售商“温和排他”与“激进排他”比较

2017-01-05刘馨阳张艳红

李 凯 刘馨阳 安 岗 张艳红

·产业组织·

抗衡势力视角的大型零售商“温和排他”与“激进排他”比较

李 凯 刘馨阳 安 岗 张艳红

对产业经济学和反垄断法中备受关注的排他交易问题需作细分讨论,厘清不同排他策略的异质性及其对市场各参与主体福利的影响差异。通过对现实案例的考察,提炼出大型零售商常见的两种排他销售策略,并根据其特征分别称为“温和排他”与“激进排他”。两种排他源于竞争性的零售商之间势力不对称,而具有势力的大型零售商通过不同方式将纵向势力转换为横向势力,转换机制的不同形成两种不同路径的排他均衡。从产业链横纵向关系角度出发,构建抗衡势力与差异化双重影响机制下,“温和排他”与“激进排他”形成的不同路径,揭示出不同的转换机制及排他机理。在此基础上,进一步讨论两种排他策略对市场参与主体的福利影响。最后,对接并解释现实经济现象,为相关法律法规的制定提供理论参考。延伸得到的政策含义为:“激进排他”一定会损害消费者福利,因而需要严格管制;“温和排他”对消费者福利的影响具有不确定性,需要结合大型零售商抗衡势力的大小进一步辨别、判定其效应。

大型零售商; 抗衡势力; 温和排他; 激进排他; 零售差异化

一 引 言

排他交易是纵向控制理论研究的一个重要组成部分,从1982年Howard P. Marvel[1]的研究开始,迄今已有30多年的历史,但相比于其他纵向控制行为,排他交易并没有受到足够的重视(洪夙和郁义鸿,2005)[2]。作为一种非价格策略,排他性策略很常见,相关案例也一直受到各国反垄断部门的重视①比如2005年,专为计算机、通信和消费电子行业设计和制造创新型微处理器的厂商——AMD超微半导体公司分别向美国特拉华州地区法院、东京高等法院和东京地方法院对英特尔公司提出反垄断诉讼,其法律根据是谢尔曼法第2章、克莱顿法第4和第16章,起诉英特尔在包括欧盟、日本等国家的世界范围内通过排他性契约限制主要PC(Personal Computer)厂商购买其竞争对手AMD的芯片,进而非法维持英特尔在x86微处理器市场的垄断地位。最终欧盟委员会认为,英特尔的行为严重违反了反垄断法,并对其处以1.06亿欧元罚款。。我国从2008年8月1日起正式实施的《反垄断法》,首次指出排他交易属于滥用市场支配地位的行为之一,应当禁止。

排他交易可进一步细分为排他销售和排他购买(郭齐,2005)[3]。排他销售是指具有一定主导地位的零售商要求其供应商在某一地区范围只向自己提供产品,从而将其他零售商排挤出市场;与之对应的是排他购买(独家供货),指具有支配地位的供应商要求零售商只能销售其一家的产品,不允许销售竞争对手的产品。现实经济中,相比于上游制造商主导的排他购买,排他销售形式上更加多元化,主要可以归纳为两种。第一种常见的排他销售策略,形式上体现为大型零售商通过价格优势对小型零售商产生一种潜在的、渐进式、积累到一段时间之后会实现排他的效果。这种排他没有明确的合约,而更像是一种结果排他,即下游市场从竞争走向垄断而自然伴随产生的排他结果,基于此特征,本文称之为“温和排他”或“结果排他”。与此对应,另外一种常见的排他则相对容易识别和观察,即大型零售商通过与上游制造商签订书面合约而将竞争对手排挤出市场。这种排他通过契约而实现,不需要时间的积累,而是一次性、激进地将对手排挤出市场,因此本文称之为“激进排他”或“契约排他”。两种排他策略在现实经济中都很常见。根据中华全国商业信息中心的统计,2015年全国50家重点大型本土零售企业中有38家全年累计零售额同比下降*信息来源:新浪财经,http://sydc.sina.com.cn/shangye/2015-01-15/8199/2015/0115/13988.shtml。,但外资企业沃尔玛、家乐福却依然拥有最多数量的门店并维持着良好的销售业绩。该现象是最典型的“温和排他”,即当具有一定市场地位的外资连锁超市进驻某一地区时,尤其是该连锁超市与品牌产品生产商之间如果达成了某种默契协议,那么将给市场势力较小的本地单体零售商带来巨大打击,甚至逐渐将其排挤出市场*单体零售商指某城市内仅有一至两家门店的零售商。比如沈阳的北京华联超市和沈阳中街的天润超市。几年前,位于沈阳市繁华商业街的天润超市宣布停业,而与其距离不到几百米的沃尔玛超市却总是人潮拥挤,尤其是周末或节假日,沃尔玛超市门口的宣传活动总能吸引大量顾客。。根据笔者的实地访问调查,同一家产品供应商在向两家规模不同的零售商提供产品时,其供货价格和供货条款往往存在差异。就连锁超市沃尔玛与地方超市天润来看,每逢沃尔玛决定开展促销时,康师傅饮品供货商都将以类似于“十搭一”(即进十箱饮料搭送一箱)的方式供货*“十搭一”是一种变相的批发价格折扣。,但顾客稀少的天润超市却很少搞促销活动,或者即使搞促销也不会获得康师傅供应商的大力支持。日复一日,对于沃尔玛来说,促销活动越多,消费者越被吸引,顾客基础更庞大,更有地位向康师傅供货商索取优惠交易条件;反之,地方超市天润则由于价格相对较高而使消费者逐步流失,并逐渐失去市场份额和市场地位,最终停业关店。相比而言,“激进排他”则是具有抗衡势力的大型零售商通过与上游制造商签订赤裸裸的排他契约而将竞争对手排挤出市场。典型案例包括:山东两药商操盘药品原料,与上游制药企业签订排他销售合约,导致一种国家基本药物几乎断供。国家发改委于2011年11月14日对山东两家下游药品销售企业开出巨额反垄断罚单*据中央电视台《新闻30分》报道,山东潍坊顺通医药有限公司和潍坊市华新医药贸易有限公司为了控制复方利血平(列入国家基本药物目录的抗血压药)的原料,与目前国内仅有的两家原料生产企业(辽宁省东港市宏达制药有限公司和丹东医创药业有限责任公司)分别签订产品代理销售协议书,控制盐酸异丙嗪(复方利血平的原料)在国内的全部销量,强迫下游生产企业抬高投标价格,严重破坏了国家药品价格招投标制度,破坏了市场竞争。经发改委反垄断司查实后,依据《反垄断法》规定,没收两家企业违法所得并处以罚款。据悉,此案为首起垄断重罚案。。

综上所述,现实生活中,“温和排他”与“激进排他”都存在,但鲜有将二者进行细致区分的研究,运用数理模型分析两种排他策略及机制的研究也较少,鉴于此,本文认为有必要将排他销售进行细分,厘清两种排他策略产生的条件、作用机制以及对市场各参与主体福利的影响,进而从反垄断视角给出具有理论依据的规制建议。

二 相关理论研究综述

排他交易一直都是产业经济学和反垄断法关注的一大热点。但已有研究大多从制造商视角探讨排他购买(上游企业之间的排他)产生的条件及影响,大多数早期研究均假定市场势力完全为上游所有。Bernheim和Whinston(1986)[4]假设上游两家竞争性制造商作为委托人给下游零售商(代理人)设置激励合约,激励的大小与代理人(零售商)的产品销售数量相关,而且,委托人具有完全势力,此时的委托代理合约使得委托人(制造商)能够内部化合约外部性并通过两部收费制得到合谋的结果。同样是探讨上游排他问题,Yong(1999)[5]分析下游两家零售商进行古诺数量竞争或伯川德价格竞争时上游在位企业是否能够将潜在进入者排挤出市场,发现当下游存在竞争时,潜在竞争者能否进入市场是未知的,因此,不宜使用自身违法原则来判定排他,而应根据个案情况进行具体分析。Segal和Whinston(2000)[6]在下游存在多家买方的市场结构下对上游排他购买进行分析。在此基础上,Abito和Wright(2008)[7]加入了下游零售商之间的竞争程度。本文也将零售商之间的竞争考虑在内,从下游零售商视角探讨大型零售商是否能够将其竞争对手排挤出市场。Tom和Averittn(2000)[8]认为传统的排他研究更多关注制造商强制要求分销商只销售自身产品,近几年来制造商开始使用更巧妙的契约安排,用激励措施而不是强制措施要求分销商仅从自身采购产品。本文认为这种激励有时是制造商不得已而为之的一种妥协(虽然妥协的结果未必对自身不利),并用批发价格折扣代表这种妥协。

随着零售商势力的不断增强,越来越多国外研究开始探讨零售商的排他销售问题。这些研究多假设势力完全由下游零售商掌握,但不同研究却得出了不同结论。Marx和Shaffer(2007)[9]构建了上游一家制造商、下游两家零售商的市场结构,其中零售商能够为制造商制定接受或拒绝的合约,通过数理模型分析得到结论:均衡情况下将会有一家零售商被排挤出市场,排他机理在于另外一家零售商会制定排他合约,诱使制造商接受其合约从而将竞争对手排挤出市场;相同的市场结构,Miklos-Thal et al.(2011)[10]却认为排他是可以避免的,关键是取决于零售商所制定的合约是否能够依情况而定,换言之,如果零售商可以根据上游签订协议的情况而分别制定排他合约与非排他合约,那么就能够避免排他;进一步地,Rey 和Whinston(2013)[11]的研究也在完全相同的市场结构下提出只要零售商能够提供一组依情形而变的合约,那么非排他将会出现在均衡结果中,而且能够带来产业利润最大化,并在其拓展研究中证明无论下游厂商数量是多少,非排他的共同代理都将构成均衡。基于此,本文引入下游零售商的竞争替代性,并首次明确地从抗衡势力*本文中使用的抗衡势力既包括大型零售商与上游制造商谈判过程中所体现的讨价还价能力,也体现在大型零售商所具有的、由纵向抗衡势力转化而来的横向市场势力。与竞争替代性这两个角度解读下游温和与激进两种不同排他策略的产生机制。国内还鲜有研究从下游零售商视角探讨排他销售问题,除此以外,本文将排他销售又细分为“温和型”排他与“激进型”排他,并构建博弈模型对两种排他机制的产生及影响进行分析。

国内学者多从法律视角对排他行为进行分析,比如郭齐(2009)[3]从反垄断视角对排他交易的性质及规制进行讨论。近些年的排他行为研究综述中,侯强(2007)[12]提出虽然独占交易由于涉及赤裸裸的排他性条款而受到各国反垄断机构的重视,但是企出于自身利益考虑而主动采取独占交易的问题曾一度被理论研究所忽视;张雷和管锡展(2006)[13]也认为随着外在环境和企业内在需求的改变,应该从更多维的视角对排他交易展开研究。苗强(2009)[14]通过典型案例对上游制造商之间排他购买进行经济学分析*典型案例还包括华润蓝剑啤酒在与终端啤酒销售商签订协议时,有明确的排他性条款约定,禁止销售其他品牌啤酒。。高觉民(2009)[15]采用案例分析的方式,根据市场结构、上下游企业的数量归纳出排他交易的四种形式,并结合典型案例对其进行福利分析。黄建军(2012)[16]则通过梳理代表文献的提出独占交易对竞争的影响是不确定的,而且非线性价格的使用会减少独占交易的出现。

此外,李伟等*李伟,安岗,李凯等. 上游企业定价策略与独占交易排他条件[J]. 待发表。构建上游制造商面对潜在进入者时的动态博弈模型,分析排他交易问题,探讨不同批发价格决策对上游排他条件的影响,得出稳健排他区域。同样是研究排他交易问题,本文与其区别在于:(1)研究对象不同。本文研究的是下游零售企业之间的排他,即引言中所提及的“排他销售”问题,理论界尤其是国内学者对下游零售商排他销售的理论研究还存在相当大的空白,而李伟等研究的是上游在位制造商如何将潜在进入者排挤出市场,是排他交易的另一个角度,即“排他购买”问题;(2)市场结构及影响排他的因素不同。李伟等研究认为,上游一家在位企业能否实现“排他购买”,主要影响因素包括上游企业之间边际成本差与最终产品替代程度,下游企业是完全对称的;而由于研究侧重点及研究指向的不同,本文重点考察下游企业势力不对称时,具有市场势力的大型零售商能否以及如何通过不同的机制将本地小型零售商排挤出市场。影响两种排他机制实施条件的因素包括零售商之间的竞争替代性以及大型零售商所具有的抗衡势力。(3)从结论来看,二者的角度有所不同。李伟等研究得到的结论是“不论上游采取什么定价策略,在下游市场高度竞争的条件下,如果上游在位者与进入者的边际成本差别比较小,在位者总会利用适宜的排他契约来吸引下游买方,从而阻止潜在进入者进入市场。”本文的结论是,当零售商之间的竞争替代性以及大型零售商的市场势力满足不同条件时,能够形成不同的排他均衡,即“温和排他”与“激进排他”需要不同的形成条件,值得注意的是,温和排他未必一定减少消费者福利,还需要具体考察大型零售商抗衡势力水平,但激进排他一定会损害竞争和消费者福利,因此需要严格规制。

由此可见,本文与李伟等的研究是一种相互补充的关系,两者恰好构成了排他交易的两个角度:一个从上游企业视角出发,探讨“排他购买”产生的条件;一个从下游大型零售商视角出发,探讨“排他销售”产生的条件。本文的创新及贡献具体体现在:(1)考虑上下游企业都具有市场势力,且市场势力连续变化的一般情形,突破了以往排他交易研究中鲜有考虑纵向势力或假定纵向势力只存在于一方的局限性。(2)不仅考虑纵向市场势力,而且在模型及博弈过程的设定上体现出零售商之间横向市场势力的差异化及零售商本身的差异化,因而更加符合现实情况。(3)强调横纵向市场势力能够互相转换的新观点。两种排他能够产生的根本原因是彼此竞争的零售商之间势力不对称,具有市场势力的大型零售商能够将其纵向抗衡势力转换为横向市场势力,转化的过程即是排他机制产生的过程,通过下游零售商抗衡势力的两种不同表现方式刻画不同的转化过程,不同的转化过程产生了不同形式的排他。

总的来说,本文主要基于国内外排他销售的代表性研究,从上下游势力以及零售商之间的竞争替代性双重视角研究排他销售问题,通过建立数理模型,具体探究两种排他销售产生的条件、机制及影响效果,进而为相关法规的制定提供理论参考。

三 模型构建及均衡分析

本文研究的是当零售商市场势力不对称时,具有一定抗衡势力的大型连锁零售商是否以及如何通过市场势力将小型零售商排挤出市场。因此,市场结构设定为上游一家制造商M,以单位成本c生产产品并向下游两家零售商R1,R2供货,假设c=0。同时假定零售商R1是势力相对较强的大型国际连锁零售商,现实生活中诸如家乐福、乐购、大润发等大型超市属于此类,零售商R2是规模相对较小的本地零售商,该假设与大型连锁超市、地方性单体超市共存的现实背景相吻合。值得注意的是,虽然销售同一种产品,但是由于零售商本身的差异性,比如零售商店铺位置、品牌知名度、店内装修及购物环境、零售服务、店内产品摆放或布局等因素均会带给消费者不同的感受,对消费者具有不同的吸引力,即消费者对不同零售商所销售的同种产品的感受和认知是不同的。

因此,结合本文的研究背景及目标,对于需求函数的设定需要考虑:首先,下游市场虽然销售同一制造商的产品,但是两种产品在消费者眼中具有一定的差异性,而这种差异性源自两家不同的零售商,体现了零售商之间的竞争替代性。其次,假设大型与小型零售商均活跃于同一市场,因此,对于给定的某种产品来说,两者的市场潜在需求量应该是一样的。零售商在消费者市场上进行具有差异化产品销售的伯川德价格竞争。因此,本文选择鲍利差异化模型(Bowley, 1924)[17]。

通常来看,当产品具有差异化特征时(本文的产品差异化体现为零售商之间的差异化),鲍利差异化模型中反需求函数的一般形式为:

(1)

(2)

因此,可以推导出需求函数形式为:

(3)

(4)

q1=1-p1+bp2

(5)

q2=1-p2+bp1

(6)

其中,b∈(0,1)代表由两家零售商自身特征导致的差异性,也可理解为由于零售商不同而带来的产品之间的竞争程度。b趋近于0时表示两家零售商之间差异化非常显著,导致产品几乎独立,无法替代*现实中与此对应的是,一件品牌产品在高档零售店和在普通街边摊位给消费者带来的感知价值将完全不同,而这种差异性就源于零售环境的差异性。,此时竞争相对温和。反之,b趋近于1时表示两家零售商之间差异化很小,导致产品几乎可以完全替代,此时竞争相对激烈。

除零售商之间的差异化因素以外,影响本文中两种排他机制的另一重要因素就是大型零售商抗衡势力的不同表现形式。具体来看,温和型排他往往是由具有较强市场势力的零售商通过策略性定价等行为带来的一种逐渐形成的排他结果。交易双方并没有签订明确的排他协议,因此政府规制部门往往无法对其进行管制。激进型排他则体现为具有一定势力的零售商一开始就与上游制造商签订赤裸裸的排他协议,将其竞争对手排挤出市场。实际上,两种排他销售的行为主体都是市场势力相对较强的大型零售商,但由于市场势力运用的不同导致排他路径及效果不同。因此,为了更清晰细致地分析现实中都存在的两种排他现象,本文建模过程中将通过两种不同的合约制定形式体现零售商势力的不同表现形式。第一种表现形式是大型零售商利用市场势力获得一个更低的进货价格,第二种表现形式是大型零售商利用市场势力制定具有排他性的两部制契约,两种合约形式现实中都较为常见。

接下来分别探讨大型连锁零售商温和排他与激进排他策略实施的可行性及两种排他机制的异同。

(一)大型零售商温和排他策略的模型分析

作为具有主导权的大型零售商R1,相对于另一家单体零售商R2来说拥有更强的抗衡势力,这种势力体现在零售商R1能够以更低的批发价格同制造商达成合约*用上标*表示温和排他情况下变量均衡值,**代表激进排他情况下变量均衡值。。假设单体零售商相对于制造商来说所具备的谈判势力为0,而大型连锁零售商相对于制造商来说所拥有的谈判势力为θ,θ∈[0,1],那么,如果制造商为单体零售商R2制定的批发价格为w2,那么为大型连锁零售商R1制定的批发价格就是w2(1-θ)。

实施批发价格折扣机制下的温和排他策略时,制造商与零售商之间的动态博弈顺序为:

第一阶段:制造商M为单体零售商R2制定合约批发价格w2,同时,大型连锁零售商R1的批发价格也随之被确定为w1=w2(1-θ);

第二阶段:零售商R1,R2在消费者市场上进行价格竞争。

本部分主要考察当大型零售商运用自身势力获得更低的批发价格时,能否将这种价格优势向下传递,取得零售价格的竞争优势,满足逐渐排他的条件。

根据逆向归纳法,首先求解博弈第二阶段的均衡解,即零售商R1,R2进行价格竞争。两家零售商分别根据自身利润最大化制定零售价格,即:

(7)

(8)

(9)

(10)

接下来进入到博弈第一阶段,制造商为零售商R2制定线性批发价格w2,此时,制造商利润函数为:

(11)

代入需求函数表达式并进一步求解,可得均衡时的批发价格为:

(12)

随之具有市场势力的零售商R1的批发价格也得到确定,即:

(13)

比较均衡时的批发价格可得如下引理:

引理1和引理2说明当下游两家零售商由规模、购物环境、品牌知名度等因素带来的自身差异性很小时,对于制造商来说,两者之间的潜在竞争将很激烈,因此,制造商与两家零售商之间将设置相对较高的批发价格,以避免零售层面过度激烈的竞争,反之亦然。同时,还可以发现,大型零售商的市场势力对自身批发价格影响是积极的,即大型零售商自身拥有的抗衡势力越强,批发价格相对越低。而市场势力对单体零售商批发价格的影响却是不确定的。进一步,通过均衡时零售价格及销量的比较,可以得到:

命题1:零售商R1的零售价格总是低于零售商R2的零售价格,R1的产品销量总是高于R2,因此,大型零售商能够逐渐实现温和排他策略。

证明:将批发价格的均衡结果代入零售价格中,可得均衡时,零售商R1,R2的零售价格分别为:

(14)

(15)

其中,H=2(2-b)(b2θ2-2b2θ+2b2-2bθ+2b-2θ2+4θ-4),I=2b2θ2-4b2θ+4b2-bθ+2b+10θ-12。

综合可以发现,大型零售商纵向的讨价还价能力可以通过价格机制转化为大型零售商的横向势力,从而使其在零售层面竞争中获得更大的竞争优势,体现为大型零售商有能力制定更低的零售价格,获得更大的销量。更低的零售价格将吸引越来越多的消费者,进而不断加强大型零售商的优势竞争地位,直至最终将竞争对手排挤出市场,从而实现一种循序渐进的排他,即本文中所称的温和排他机制。

由此证明了大型零售商买方势力确实存在着零售价格层面的水床效应*指类似于水床一样“此消彼长”的现象。,大型零售商可以通过降低自身零售价格而提高其竞争对手的相对零售价格,从而循序渐进地实现温和排他。接下来将考虑一开始就彻底激进排他的情况是否存在,即探讨下游大型零售商能否通过两部制合约实现垄断整个市场的激进排他均衡。

(二)大型零售商两部制激进排他策略的模型分析

本部分将考察大型零售商能否通过制定两部制合约而将其竞争对手从一开始就排挤出市场,激进排他能否成立主要取决于两个关键条件:第一,下游大型连锁零售商是否有激励制定激进排他销售合约;第二,上游制造商是否有激励接受大型零售商的排他销售合约。只有两者存在交集时,激进排他合约才能实现。

(16)

(17)

如果不进行任何排他,对于大型零售商来说,相当于不行使自身市场势力,那么均衡情况下,下游两家零售商将全部活跃在市场上。此时博弈过程为:

博弈第二阶段:下游两家零售商在市场上进行价格竞争。

同样根据逆向归纳法,可以计算出完全不使用排他策略时变量均衡解:

(18)

(19)

(20)

(21)

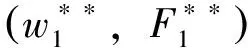

将式(20)和式(21)分别代入式(17),利用纳什讨价还价原则进行谈判求解,可得最终双方达成的两部制合约为:

(22)

命题2:满足一定条件下的两部制契约将具有排他效应,大型零售商进而可以实现激进排他策略,此时大型零售商需要向上游制造商支付一笔正的固定费用。

命题2对李凯等(2016)[19]所讨论的特许费产生条件进行了拓展,放松了李凯等(2016)[19]研究中“特许人相对于被特许人来说势力很大,几乎具有完全势力的” 假设。即只要大型零售商相对于竞争对手具有更强的抗衡势力时,大型零售商就有激励制定激进排他合约,而制造商也有意愿接受该激进排他合约。本文中的两部制契约通过补偿上游制造商利润损失而帮助下游大型零售商实现激进排他。因而,从一定程度上拓宽了两部制收费方面的研究思路。

命题1与命题2说明无论从具有主动性的大型零售商角度,还是从上游制造商角度出发,只要满足一定条件,温和排他与激进排他都具有实现的可能性。那么,两种排他机制对福利的影响是否相同?第四部分将从市场参与主体——上游制造商、下游零售商以及消费者福利三方面考察两种不同排他机制的效果,进而从反垄断视角提出相应的政策建议。

四 福利比较及数值模拟分析

两种排他机制都是大型零售商主动运用自身抗衡势力的结果,为了更好地考察两种排他机制下市场主体福利的变化,本部分将以大型零售商完全不使用排他策略作为基准情形。

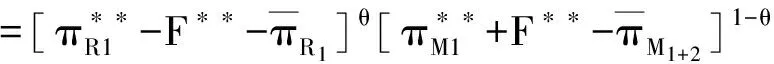

(一)制造商利润变化分析

首先考虑,如果下游零售商不运用自身的抗衡势力,即大型零售商R1既不通过其自身势力争取一个低于竞争对手的批发价格,以在零售市场层面实现温和排他,也不与上游签订赤裸裸的独家销售合约而实现激进排他,那么市场上的均衡情况应该是两家不同规模的零售商都在销售同一家制造商的产品。本文将这种情况归结为“完全不使用排他策略”。根据前文计算的均衡结果,表1列出了完全不使用排他策略、实施温和排他策略以及实施激进排他策略三种情况下上游制造商的利润情况。

表1 上游制造商利润变化情况对比表

根据表1的均衡结果,可得:

推论1:上游制造商在完全不排他、温和排他、激进排他三种情况下的利润均与下游零售商之间的竞争替代性同方向变化。即两家零售商之间差异化越小,上游制造商利润越高。

推论1对上游制造商选择分销商具有一定指导意义。如果大型国际连锁零售商是必不可少的分销渠道之一*根据凯度消费者指数的相关数据,快消品仍然对大型商超具有极高的依赖度,比如在2014年、2015年国内洗衣液品类对现代渠道(现代渠道主要指大型商超)的渗透率(渗透率高说明依赖度高)分别高达69.2%、71.0%。资料来源:http://news. china.com.cn/live/2015-11/26/content_34715723.htm。,那么制造商在选择其他本地零售商时应尽量选择规模较大的零售商以带来更高的利润。

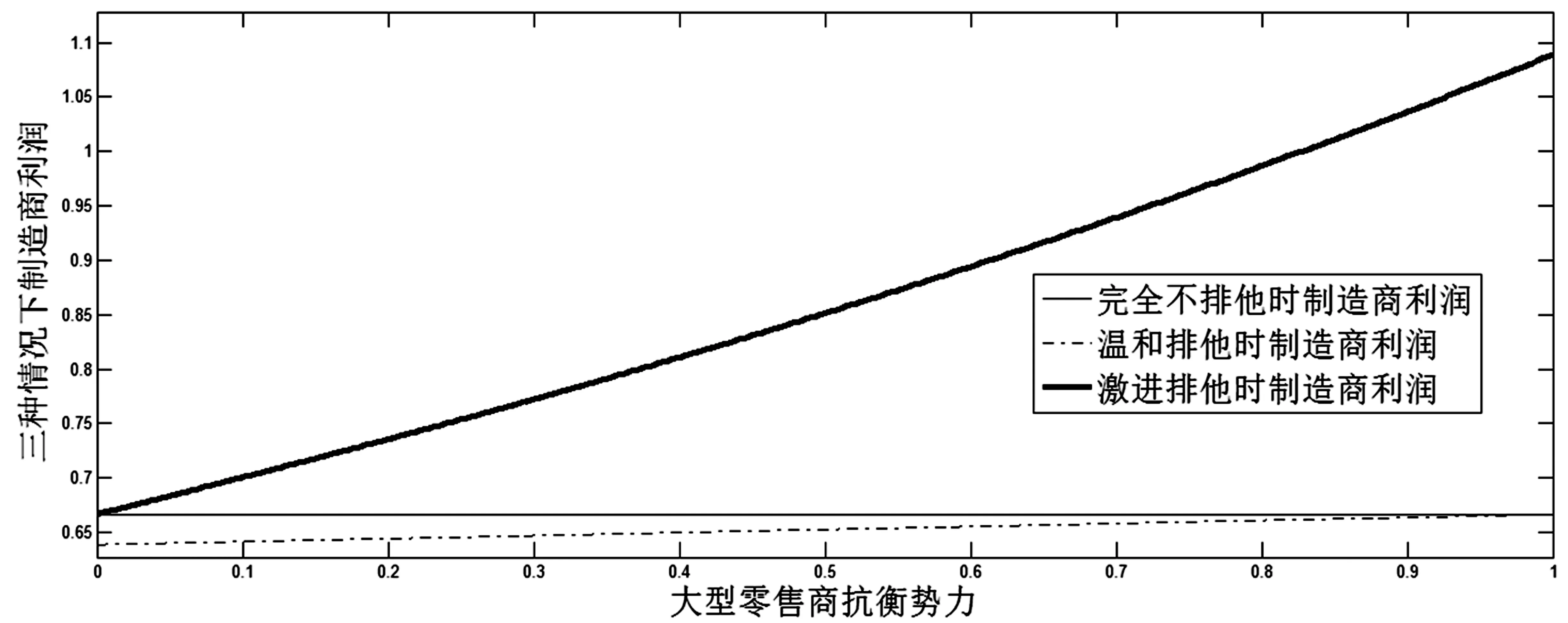

图1 完全不排他、温和排他、激进排他三种情况下制造商利润变化图

根据图1可知:

推论2:激进排他情况下制造商获得的总利润最高,温和排他情况下总利润最低,而且二者与下游零售商势力同方向变化。完全不排他情况下,制造商利润处于中间水平,而且不受下游零售商市场势力影响。

推论2与常规预测相悖的是,虽然制造商被动接受下游大型零售商的激进排他策略,但是制造商却可以得到最高的利润,再次证明了满足一定条件下的两部制合约由于利润补偿作用而具有激进的排他效应。

(二)零售商利润变化分析

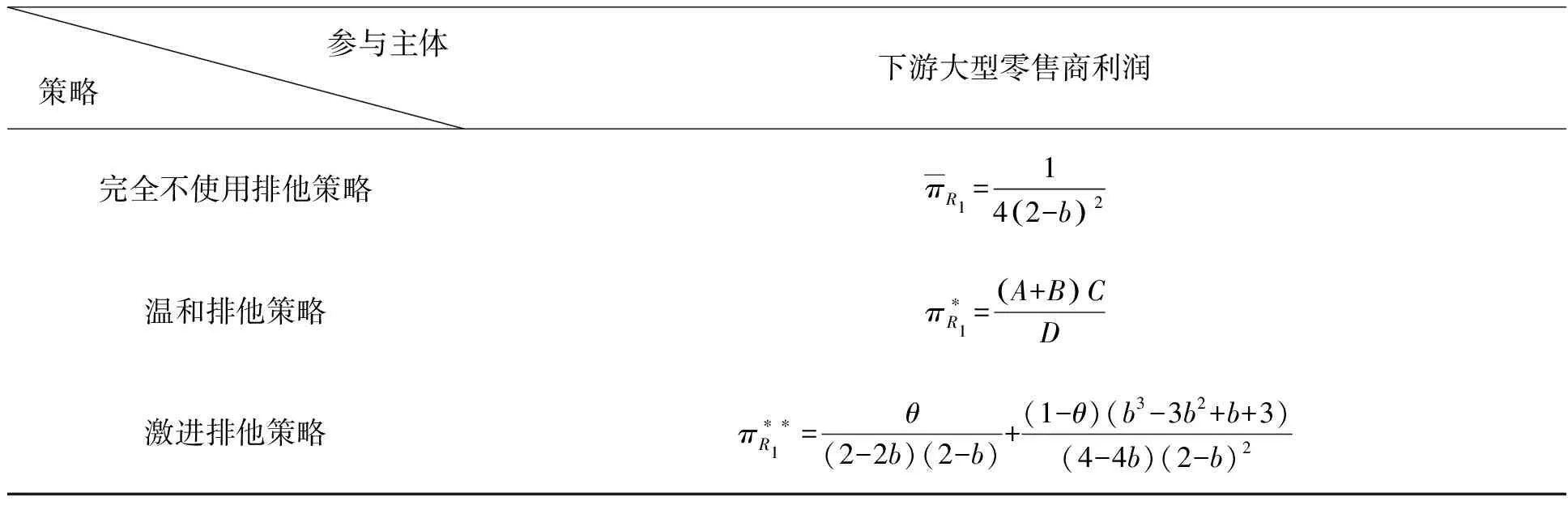

表2和表3分别列出了完全不使用排他策略、实施温和排他策略以及实施激进排他策略三种情况下大型零售商与本地小型零售商的利润情况。

表2 下游大型零售商利润变化情况对比表

其中,

C=-b4θ2-b4θ+b3θ3-b3θ-2b3+4b2θ2-6b2-2bθ3+2bθ2+4θ2+8θ+8;

D=(2b2-8)(b2θ2+2b2θ+2b2+2bθ+2b-2θ2-4θ-4)。

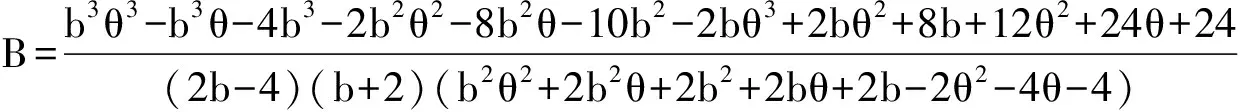

表3 下游小型本地零售商利润变化情况对比表

其中,

C′=b4θ3+2b4θ2+3b4θ+b3θ2+b3θ-2b3-4b2θ3-10b2θ2-18b2θ-6b2-2bθ2-8bθ+4θ3+12θ2+16θ+8;

D′=(2b-4)(b+2)(b2θ2+2b2θ+2b2+2bθ+2b-2θ2-4θ-4).

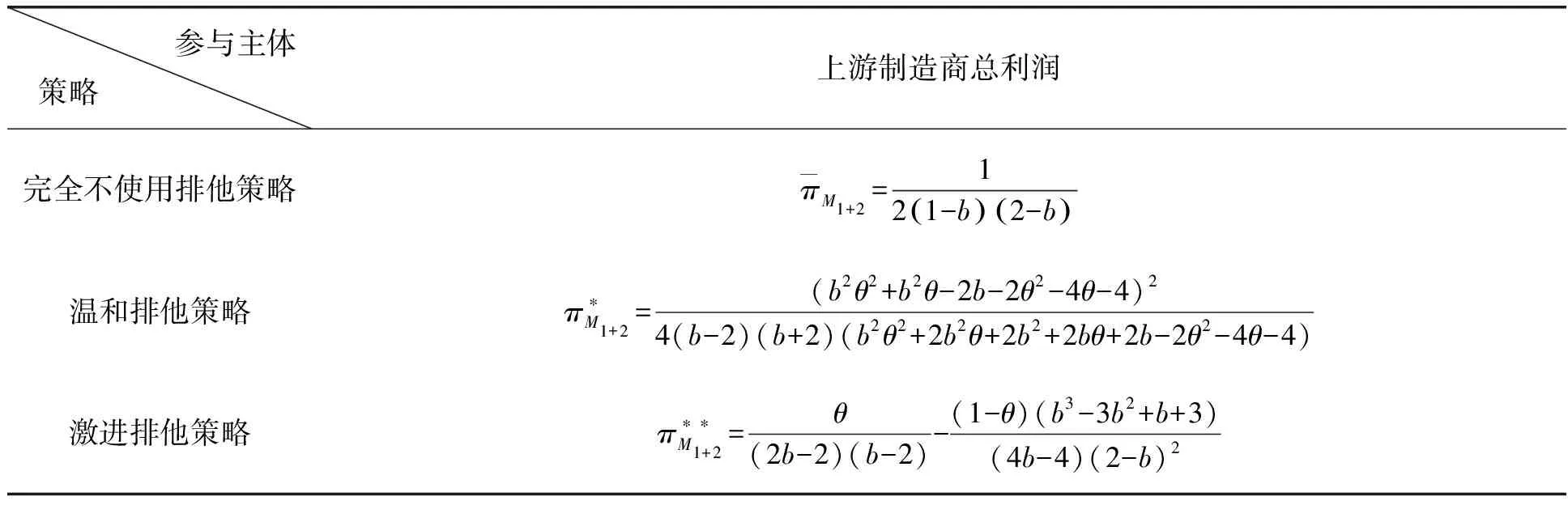

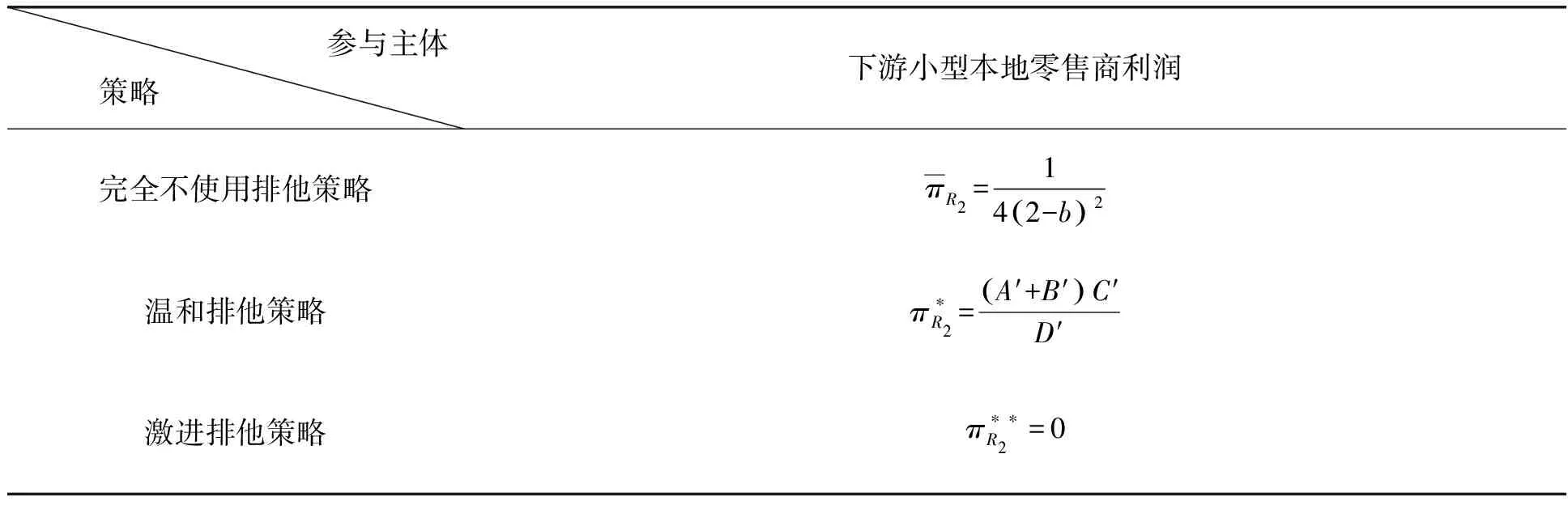

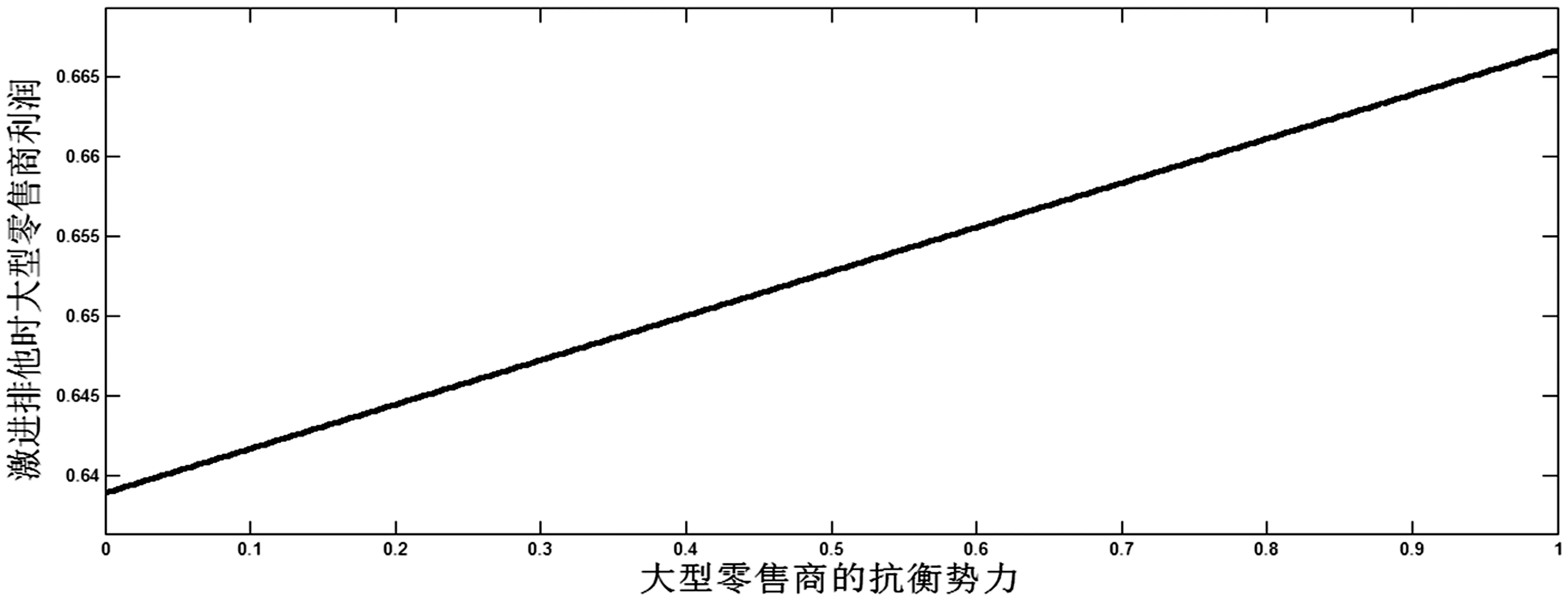

图2 完全不排他、温和排他情况下大、小零售商利润变化图

图3 两家零售商激进排他情况下利润变化图

注:小型零售商激进排他时利润一直为0, 在图3中与横轴坐标线重叠,因此图3中只有一条直线,体现激进排他时大型零售商的利润变化。

由图2和图3可知:

推论3:完全不排他情况下,下游两家零售商的利润水平相同;温和排他情况下,大型零售商利润随自身势力的增加而增加,小型本地零售商的利润将随着大型零售商势力的增加而急剧下降;激进排他情况下,大型零售商的利润随自身势力的增加而迅速上升,小型本地零售商则由于被排挤出市场而利润锐减为0。

推论3说明排他策略将对小型零售商带来一定打击,排他策略越激进,对小型零售商的伤害越严重。接下来考察两种排他策略对消费者福利的影响。

(三)消费者福利变化分析

首先,当下游大型零售商不使用任何排他策略时,消费者能够从两家零售商处购买产品,而且,由于此时市场上两家零售商的价格与需求都是对称的,因此,该种情形下消费者福利为:

(23)

(24)

其次,分析下游大型零售商使用温和排他策略时的消费者剩余水平:

本文考虑的是温和排他初期,市场上仍然有两家零售商*现实中温和排他常见的情况是当大型国际连锁零售商进驻某一地区时,该地区在位的本地零售商不是“立即”被排挤出市场,而是经过了一段时间,几个月甚至几年才被排挤出市场。。此时消费者可以从两家零售商分别购买同一制造商产品,因此,消费者剩余为:

(25)

(26)

其中,

当下游大型零售商激进排他策略成功时,消费者只能被迫从大型零售商处购买产品,因此消费者剩余体现为:

(27)

(28)

由此可得:

命题3说明,激进排他情况下,只有下游零售商之间的竞争性低于一定程度时,才能保证消费者福利为正。反之,如果大型零售商通过激进排他排挤出市场的竞争对手与其差异化很小(竞争程度高),那么该排他行为将损害消费者福利。换言之,如果大型零售商通过激进排他策略将规模较大的本地零售商排挤出市场,那么消费者福利将严重受损。

其中,A、B两点分别表示温和排他与其余两种情况下消费者剩余曲线的交点,假设A点对应的大型零售商抗衡势力为θA,B点对应的抗衡势力为θB,那么由此可得:

由命题4可知,激进排他情况下的消费者剩余总是低于完全不排他时的消费者剩余;当大型零售商市场势力低于临界值时,温和排他策略能够给消费者带来最大福利,但其余情况下,完全不排他时消费者福利最高。

五 结论及展望

基于产业现实背景,对下游零售商的排他销售进行类型细分,本文创新性地提出“温和排他”与“激进排他”。在厘清两种排他销售的特征与表现形式的基础上,建立动态博弈模型对两种排他行为的产生机制及福利影响进行分析,得出如下主要结论:

(1)“温和排他”与“激进排他”能够产生的根本原因是零售商之间存在竞争,而且彼此竞争的零售商之间势力不对称,具有较强势力的大型零售商能够将其纵向抗衡势力转换为横向市场势力,转化的过程即是排他行为产生的过程,不同的转化过程产生了不同形式的排他。

(2)具有一定抗衡势力的大型零售商能够通过自身势力的不同运用而实现两种不同形式的排他,在此过程中,大型零售商的抗衡势力以及零售商之间的竞争替代性是影响排他均衡能否实现的重要因素。

(3)“温和排他”与“激进排他”对市场参与主体的福利影响不同。具体体现为:对于制造商来说,虽然属于被动接受大型零售商提出的排他策略,但制造商在激进排他情况下反而能获得最高的利润;对于零售商而言,只要排他策略成功,大型零售商都会获得更高的利润,而小型零售商一直都是受害者,激进排他时甚至会直接将小型零售商排挤出市场。对于消费者而言,激进排他策略危害最大,总是降低消费者福利;而在大型零售商势力并非极强时,温和排他能够带来更高的消费者福利。

由此可见,对于排他销售的规制方面,不仅要考察下游零售商之间的竞争程度(差异化程度),更要仔细甄别具有主动实施排他合约动机的大型零售商的抗衡势力。对采取激进排他策略的大型零售商,应进行严厉规制;若大型零售商采取温和排他策略,则应考察其市场势力之后再作进一步判别。

根据上文分析得到的结论,回检引言中提到的案例:当下游大型零售商(具有市场势力的医药公司)提出与上游制造企业签订赤裸裸的排他合约时,国家发改委立即给予严厉处罚。这种处罚是必要的,因为该行为属于“激进排他”,将极大地损害正常市场竞争并严重伤害消费者福利。而当大型国际连锁超市进驻某地区时,由于自身规模及运营模式等优势条件,使得大型超市能够将自身纵向抗衡势力转化为横向市场竞争力,从而以更低的零售价格进行产品销售,那么经过一段时间的积累(几个月甚至几年),大型超市有可能逐渐温和地将竞争对手排挤出市场。这是一种结果排他,只要产品零售价格浮动在物价监管机构规定的标准范围之内,那么反垄断机构并不需要对该种形式的排他进行严厉规制。因为满足一定势力条件下的温和排他能够给消费者带来更高的福利。

本文的局限性在于并未将上游制造商之间的竞争考虑在内,尤其是如果上游竞争性制造商之间势力也不对称的情况下,下游的两种排他策略还能否实施以及实施的边界条件是否发生了变化,两种排他策略对市场参与方以及消费者福利的影响是否发生了变化都值得进一步讨论。另外一种可拓展的方向是引入不确定性因素,比如市场需求的不确定,进而探讨该种情形下大型零售商的排他策略能否以及如何实现。

[1] Marvel, H. P.. Exclusive Dealing[J].JournalofLaw&Economics, 1982, 25(1): 1-25.

[2] 洪夙, 郁义鸿. 排他性合约下的纵向控制: 关于独占交易理论的研究评述[J]. 产业经济研究, 2005,(4): 50-56.

[3] 郭齐. 排他性交易的反垄断法问题研究[D]. 北京: 中国政法大学, 2009.

[4] Bernheim, B. D., Whinston, M. D.. Common Agency[J].Econometrica, 1986, 54(4): 923-942.

[5] Yong, J. S.. Exclusionary Vertical Contracts and Product Market Competition[J].SocialScienceElectronicPublishing, 1999, 72(3): 385-406.

[6] Segal, I. R., Whinston, M. D.. Naked Exclusion: Comment[J].AmericanEconomicReview, 2000, 90(1): 296-309.

[7] Abito, M., Wright, J.. Exclusive Dealing with Imperfect Downstream Competition[J].InternationalJournalofIndustrialOrganization, 2008, 26(1): 227-246.

[8] Tom, W. K., Averittn, W. V.. Anticompetitive Aspects of Market-share Discounts and Other Incentives to Exclusive Dealing[J].AntitrustLawJournal, 2000, 67(3): 615-639.

[9] Marx, L. M., Shaffer, G.. Upfront Payment and Exclusion in Downstream Markets[J].RandJournalofEconomics, 2007, 38(3): 823-843.

[10] Miklos-Thal, J., Rey, P., Verge, T.. Buyer Power and Intrabrand Coordination[J].JournaloftheEuropeanEconomicAssociation, 2011, 9(4): 721-741.

[11] Rey, P., Whinston, M. D.. Does Retailer Power Lead to Exclusion?[J].RandJournalofEconomics, 2013, 44(1): 75-81.

[12] 侯强. 独占交易的经济分析与反垄断政策[J]. 产业经济研究, 2007, (1): 19-24.

[13] 张雷, 管锡展. 独占区域的纵向控制效果: 一个理论综述[J]. 产业经济研究, 2006, (3): 67-76.

[14] 苗强. 排他性交易限制竞争的经济分析——基于案例研究[D]. 杭州: 浙江大学, 2009.

[15] 高觉民. 独占交易的形式及其福利分析[J]. 中国工业经济, 2009, (9): 126-136.

[16] 黄建军. 从极端到综合: 独占交易理论新进展[J]. 产经评论, 2012, 3(1): 35-42.

[17] Bowley, A. L. S..TheMathematicalGroundworkofEconomics:AnIntroductoryTreatise[M]. Oxford: Clarendon Press, 1924.

[18] Choi, S. C.. Price Competition in a Channel Structure with a Common Retailer[J].MarketingScience, 1991, 10(4): 271-296.

[19] 李凯, 李伟, 马亮. 买方抗衡势力条件下的特许费、 通道费研究[J]. 产经评论, 2016, 7(1): 35-49.

[引用方式]李凯, 刘馨阳, 安岗, 张艳红. 抗衡势力视角的大型零售商“温和排他”与“激进排他”比较[J]. 产经评论, 2016, 7(6): 12-26.

Comparison of “Mild Exclusion” and “Wild Exclusion” Strategies of Dominant Retailers Within the Framework of Countervailing Power

/2

The issue of exclusion, a great concern and focus in industrial economics as well as in antitrust law, needs a further study and clarification on how different exclusive strategies play their roles variously and on how they will lead to different outcomes in welfare of participants in the market. Observations on industrial cases shed lights on two types of exclusive dealing in economics. “Mild exclusion” and “wild exclusion” according to varied their characters. Asymmetry in countervailing power between competing retailers is the fundamental cause for those exclusive selling. Dominant retailers transfer their vertical power into horizontal power in different manners, leading to different exclusions mentioned above. To better explore the mechanism of transformation and exclusion, this paper constitutes the dual-influencing mechanism of countervailing power as well as differentiation, from the perspective of vertical-and-horizontal relationships. Within this framework, the paper discusses how the two strategies form and how they work. Next, the paper examines the welfare effect of the two strategies to provide some advices for policy makers of industried regulation. To sum up, wild exclusion definitely damages consumer welfare, and strict scrutiny and regulation should be taken to curb this strategy. Mild exclusion, on the other hand, has dual effects on consumer welfare which deserves further consideration of the degree of countervailing power of the dominant retailer in order to make a judge.

dominant retailers; countervailing power; mild exclusion; wild exclusion; differentiation

2016-08-31

国家自然科学基金面上项目“抗衡势力背景下产业链纵向控制的机理研究”(项目编号:71472032,项目负责人:李凯)。

李凯,管理学博士,东北大学工商管理学院教授、博士生导师,研究方向为产业组织理论、公司治理等;刘馨阳,东北大学工商管理学院产业经济学专业博士生,研究方向为产业组织理论;安岗,经济学博士,东北大学工商管理学院行为与服务运作管理研究所讲师,研究方向为产业组织理论、经济治理等;张艳红,东北大学工商管理学院产业经济学专业硕士研究生,研究方向为产业组织理论。

F062.9

A

1674-8298(2016)06-0012-15

[责任编辑:郑筱婷]

10.14007/j.cnki.cjpl.2016.06.002