钢筋混凝土框架办公楼安全性诊断与分析

2016-12-29杨明飞安徽理工大学土木建筑学院安徽淮南232001合肥建工集团有限公司安徽合肥230088姜黎徐颖宗翔安徽理工大学土木建筑学院安徽淮南232001涂刚要合肥建工集团有限公司安徽合肥230088

杨明飞 (安徽理工大学土木建筑学院,安徽 淮南 232001;合肥建工集团有限公司,安徽 合肥 230088)姜黎,徐颖,宗翔 (安徽理工大学土木建筑学院,安徽 淮南 232001)涂刚要 (合肥建工集团有限公司,安徽 合肥 230088)

钢筋混凝土框架办公楼安全性诊断与分析

杨明飞 (安徽理工大学土木建筑学院,安徽 淮南 232001;合肥建工集团有限公司,安徽 合肥 230088)姜黎,徐颖,宗翔 (安徽理工大学土木建筑学院,安徽 淮南 232001)涂刚要 (合肥建工集团有限公司,安徽 合肥 230088)

钢筋混凝土框架结构办公楼使用年限较长,结构进行过二次变更,业主要求对建筑局部进行再次改造,增加或拆除部分墙体,改变部分房间的使用功能,为了确保结构的安全可靠,因此需要对建筑目前的安全性进行诊断与分析。按照现行相关规范的要求对钢筋混凝土框架结构梁、柱等主要受力构件的混凝土碳化和强度、钢筋分布间距和保护层厚度、表观质量和裂缝、构件截面尺寸以及混凝土质量缺陷等项目分别进行检测,此外利用检测数据对结构进行了ANSYS数值建模,静、动力作用下对结构进行了测试与分析。综合所有测试数据和数值分析结果,最终将现阶段该框架结构的安全性等级评定为Bsu级,在此基础上提出了改造加固意见,并建议进行定期跟踪与测试。

钢筋混凝土;安全性;混凝土碳化;数值建模;结构改造加固

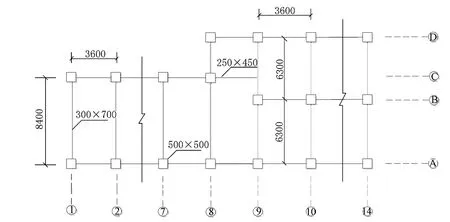

图1 框架办公楼平面示意图(单位:mm)

目前,全寿命周期设计的理念被提出并被广泛接受,目的是希望在建或既有建筑除了在使用年限内满足使用功能外,还要求结构在超越使用年限后,仍能够保持或者经过适当的修复仍能保持其应有的功能及结构安全性,因此对既有建筑的安全性诊断与分析是十分必要的[1~3]。以某钢筋混凝土办公楼为例,对其安全性进行了评估。该办公楼属于框架结构,主体结构6层,局部7层,层高3.6m,如图1所示。结构所处环境正常,基础设计容许承载力为30t/m2。建筑在工程施工中曾经进行过变更:上层加层和局部设地下室,因此实际建筑与原始设计并不一致。整体建筑外观无明显的破损、不均匀沉降和倾斜现象,但是地下室存在个别透水点。业主方要求在建筑的一些局部进行重新分割,增加或拆除部分附属墙体,对一些使用房间功能进行变更改造,但是不能影响建筑的安全使用。

根据《民用建筑可靠性鉴定标准》GB50292-2015、《混凝土结构工程施工质量验收规范》 (GB50204-2015)、《建筑结构检测技术标准》(GB/T50344-2004)、《混凝土中钢筋检测技术规程》(JGJ/T152-2008)等规范中的相关规定,对其进行安全性分析,为整体结构的改造加固提供依据。

1 结构原位检测

图2 地下室梁取芯位置

1)钢筋混凝土构件取芯强度检测。采用《钻

芯法检测混凝土强度技术规程》(CECS03:2007)进行了部分构件混凝土强度检测,目的是对后续的混凝土回弹强度进行修正,取样比例为30%。检测方法:在选取适合取芯位置之前,对其进行回弹,再对取芯试样进行抗压强度试验,将芯样强度均值除以对应的回弹强度均值,得出修正系数。将构件现龄期混凝土强度推定值乘以修正系数得出构件混凝土龄期修正值[4],其中梁取芯的具体位置如图2所示。

按照规范要求对所取芯样进行了力学测试,测试结果显示,地下室梁混凝土强度推定值为51.79MPa,三层梁混凝土强度推定值为39.95MPa。

2) 钢筋混凝土构件碳化深度检测。随机抽取混凝土构件进行碳化深度检测,抽检比例为回弹测区的30%,目的是修正混凝土的回弹强度[5]。碳化深度抽样测试部位涵盖了地下室、三层、四层梁、柱等构件。碳化深度测试结果显示,地下室梁、柱混凝土平均碳化深度分别为5.5、6.0mm;三层梁、柱混凝土平均碳化深度分别为5.0、7.5mm;四层梁、柱混凝土平均碳化深度分别为7.0、7.5mm。

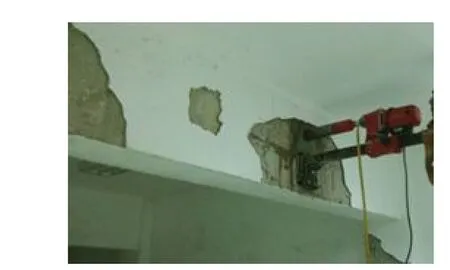

3) 钢筋混凝土构件强度回弹检测。根据该建筑结构类型及现场实际情况,依据国家标准《建筑结构检测技术标准》(GB/T50344-2004)及行业标准《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》(JGJ/T23-2011),对该工程混凝土构件进行随机抽样(抽样比例30%),采用回弹法对其现龄期混凝土抗压强度进行了批量检测[6],回弹测区如图3所示。

图3 混凝土回弹测区分布

从图3(a)可以看出,混凝土柱表面的抹灰层较厚,凿开后发现除了抹灰以外,柱表面存在一层明显的砂浆层,厚度为30mm以上,说明该框架结构的混凝土柱子经过二次的加固处理,回弹过程中应剔除该加固层。从图3(b)中可以看出,这种加固方法在梁中未出现。测试结果(数据经过芯样混凝土的强度和碳化修正):地下室梁、柱混凝土强度修正值分别为34.62、34.22MPa;三层梁、柱混凝土强度修正值分别为29.99、29.26MPa;四层梁、柱混凝土强度修正值分别为29.26、31.2MPa。综合混凝土回弹的测试结果,可以确定该框架结构混凝土达到C30的强度等级。

4) 钢筋混凝土构件钢筋间距检测。采用P.S-1000混凝土结构扫描仪(工程雷达)、一体式钢筋扫描仪(HC-GY61)和钢尺对钢筋混凝土框架结构办公楼的主要构件(梁、柱)内部钢筋间距进行检测,抽检比例为2%[7~9]。根据《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010)及原始设计图纸推定出梁柱内部钢筋的原始间距,梁、柱的钢筋加密区和非加密区间距分别为100、200mm。通过比较得出,地下室柱子纵筋、箍筋加密区和非加密区间距合格率分别为30%、66.7%和64.3%。;三层柱子纵筋、箍筋加密区和非加密区间距合格率分别为36.7%、58.1%和30%;四层柱子纵筋、箍筋加密区和非加密区间距合格率分别为36.7%、60.6%和38.6%;梁的纵筋、箍筋间距合格率相对较高,均达到60%以上。测试结果说明,该栋建筑的钢筋间距合格率整体偏低。

5) 钢筋混凝土构件保护层厚度检测。采用一体式钢筋扫描仪(HC-GY61)对该栋办公楼主要构件(梁、柱)的钢筋保护层厚度进行了批量检测,抽检按最低比例2%。与现行规范进行比较,检测结果显示,地下室梁、柱保护层厚度合格率分别为50%、33.3%;三层梁、柱保护层厚度合格率分别为20.8%、33.3%;四层梁、柱保护层厚度合格率分别为25%、8.3%。结构的保护层合格率低,不满足规范要求,但是检测过程中发现除保护层外,构件表面仍有一层砂浆层(推测是二次加固形成的),对钢筋也可以起到保护作用。

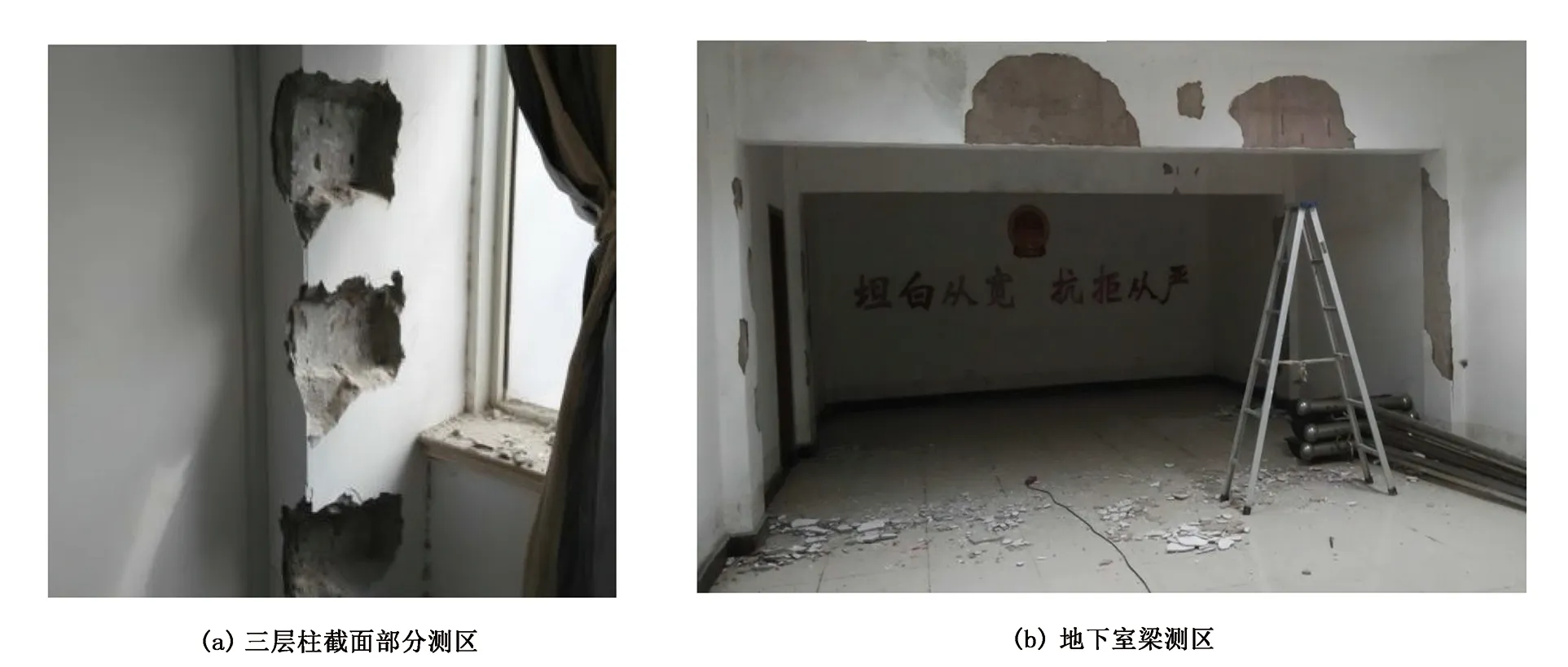

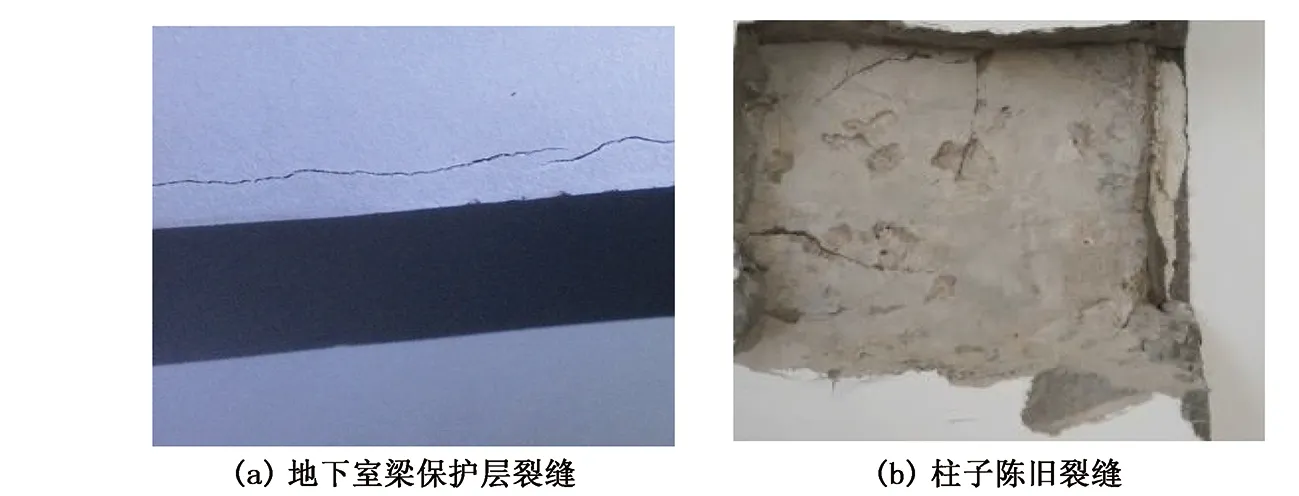

6) 钢筋混凝土构件裂缝检测。采用KON-FK(A)裂缝宽度测定仪对框架办公楼主要构件的表面裂缝进行了检测,发现整栋建筑外墙面可见位置布满干缩裂缝,造成建筑部分位置出现渗水点,内部发现少量的非受力性裂缝,但是检测表明地下室渗水点并非裂缝造成,而是穿入地下室管道的接口密封破坏,典型的裂缝如图4所示。

图4 结构裂缝情况

由图4(a)可以看出,地下室的2根横梁的抹灰层出现裂缝,呈现纵向分布,初步判断属于非受力性裂缝。其中,裂缝平均宽度最大为0.79mm,长度100cm。在凿开水泥砂浆抹灰层的过程中,发现被凿开的一个柱子中有2根内部出现了裂缝,如图4(b)所示。但裂缝并没有扩展趋势,属于陈旧裂缝,对结构安全无明显影响。

图5 地下室梁箍筋锈蚀

7) 钢筋混凝土构件截面尺寸检测。采用钢尺对框架结构办公楼主要构件(梁、柱)截面尺寸进行了批量检测[6],依据《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2015)和《民用建筑可靠性鉴定标准》(GB50292-2015)进行测试,抽检最低比例为10%。测试结果显示:地下室,三层及四层梁、柱的截面尺寸合格率在90%以上,符合设计要求。

8) 钢筋锈蚀检测。对建筑保护层厚度检测过程中,发现个别梁中存在箍筋裸露情况,并且锈蚀较为严重,如图5所示。

图6 工程雷达三维扫描图像

从图5可以看出,梁的箍筋3处出现外露情况,由于地下室相对潮湿,钢筋的锈蚀被加速,但是这种情况在其他楼层未被发现,为了不影响结构的安全,检测未对锈蚀钢筋进行凿开。

9) 混凝土内部缺陷检测。雷达检测法是一种无损检测技术,具有快速、无损、能连续检测、检测结果直观等特点,该方法已经越来越广泛地应用于土木工程的各个领域。检测采用P.S-1000混凝土结构扫描仪(工程雷达),对构件混凝土开裂、酥松等质量缺陷进行了三维扫描[10~12],部分扫描结果如图6所示。

从图6可以看出,纵筋、箍筋分布均匀,混凝土介质分布连续,未发现明显质量缺陷。

2 结构数值建模分析

1) 静力分析。使用有限元软件ANSYS对该框架结构进行了数值建模,框架梁、柱均选择beam188单元,模型选用双线性随动强化模型,楼板选择shell63单元模拟,按照实测数据,混凝土采用C30,在静力荷载作用下,结构的受力如图7所示。

图7 框架结构静载受力图

从图7可以看出,结构在静力荷载的作用下最大应力仅为3.15MPa,最大竖向变形为2.1mm,满足静力承载的要求。

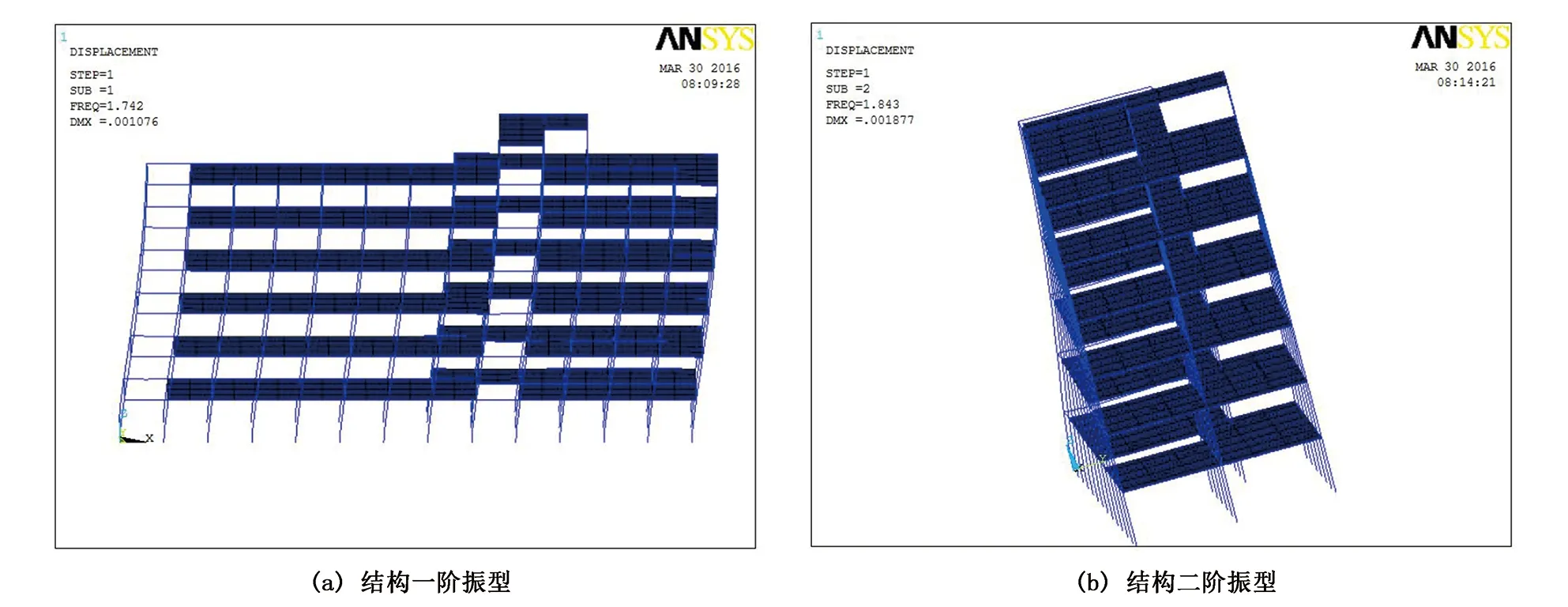

2) 动力分析。为了得到框架结构办公楼的动力特性,利用有限元软件对结构进行了分析,得出结构的前2阶振型,如图8所示。

由图8可以看出,受检框架结构办公楼一阶、二阶振型均以平动为主,其自振频率分别为1.742Hz和1.843Hz,符合框架结构的动力属性特点。

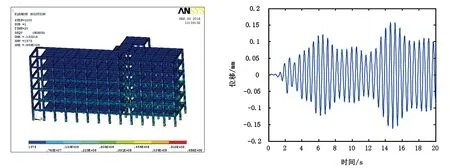

考虑到淮南地区7度抗震设防,利用峰值加速度为220gal的3条地震波(Elcentro波、Taft波和人工波)对结构进行了三向激励,结果显示结构满足变形及强度要求。以Elcentro波作用下,结构整体受力和顶点位移为例进行说明,如图9所示。

图8 结构振型图

图9 框架结构受力与位移时程

从图9可以看出,在Elcentro波激励下,结构的最大应力出现在底层,其值为68.6MPa,顶层最大位移为162.4mm,层间最大相对弹塑性位移角为1/218,与现行《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010)进行对比可知,结构满足弹塑性位移角限值为1/50的要求[13]。

3 结构安全性鉴定

3.1 第1层次鉴定[构件安全性评级au、bu、cu、du]

1) 混凝土结构构件。根据《民用建筑可靠性鉴定标准》(GB50292-2015)第5.2节[7],钢筋混凝土梁、柱的回弹强度达到C30,外观无明显缺陷,连接方式正确,无影响承载的挠度和裂缝等问题,同时考虑到结构已经进行过加固行为,因此将混凝土结构构件的安全等级评定为bu级。

2) 围护系统。根据《民用建筑可靠性鉴定标准》(GB50292-2015)第5.4节[7],围护系统中未出现明显的非受力性裂缝或受力性裂缝,墙体高厚比符合国家现行规范的要求,工作无异常,该建筑的围护系统安全性等级评定为au级。

3.2 第2层次鉴定[子单元安全性评级Au、Bu、Cu、Du]

1) 上部承重结构子单元。依据《民用建筑可靠性鉴定标准》(GB50292-2015)第7.3节[7],该建筑上部结构构件安全性等级评定为bu级的占80%以上,无du级,因此该建筑物上部承重结构子单元的安全性鉴定等级为Bu级。

2) 围护系统子单元。该建筑物围护结构构件承载力、围护结构构造措施等均满足规范要求,依据《民用建筑可靠性鉴定标准》(GB50292-2015)第7.4节[7],围护系统子单元安全性等级评定为Au级。

3.3 第3层次鉴定[鉴定单元(建筑)安全性评级Asu、Bsu、Csu、Dsu]

按照《民用建筑可靠性鉴定标准》(GB50292-2015)第9.1节的规定[7],整栋建筑外观完整,框架结构构件强度满足要求,同时考虑到整栋建筑未出现沉降、开裂等现象,结合结构数值分析的结论,整体结构的安全性等级综合评定为Bsu级。

4 结构改造加固建议

1) 施工之前应设计科学的施工方案,考虑改造对原结构的影响,尤其是原结构相关构件的受力影响,采取科学的施工顺序。

2) 改变房屋使用功能时,建议增加120mm(或100mm)厚隔墙,同时当墙长大于5m(或墙长超过层高2倍)时,应该在墙长中部(遇有洞口在洞口边)设置构造柱,满足现行规范的要求。

3) 加固改造之前,首先解决地下室的漏水问题,施工应委托具有相应资质和有该方面施工经验的施工队伍,对于裸露的梁箍筋,建议采取保护措施,防止锈蚀加剧。

4) 严禁拆除框架结构主要受力构件,如果确需拆除,需经原设计单位设计并复核。

5 结论

既有建筑的改造是全寿命周期理念的一项重要工作,其基础是首先明确既有建筑的安全状况,进而采取合理有效的加固方式。以一钢筋混凝土框架办公楼为例进行了安全性诊断与分析,得出以下结论:

1) 以回弹法结合取芯修正是目前检测混凝土强度的主要手段,以该方法对待检混凝土进行了检测,结果表明混凝土的强度等级达到C30的要求。

2) 工程雷达三维缺陷扫描结果能够较为清晰的显示混凝土内部质量均匀,无明显缺陷,对混凝土强度的检测结果是非常有效的补充。

3) 既有建筑承载力校核是鉴定结构安全的重要因素之一,利用ANSYS软件,在静力和动力载荷的作用下,对框架办公楼结构进行了受力分析,证明了结构受力及变形均满足现行规范要求。

4) 综合现场检测和数值分析的结果,整栋框架结构的安全性等级被评定为Bsu级,在此基础上可以适当进行局部改造。

[1]李春霞,张曙红,赵惠敏. 某钢筋混凝土框架结构的鉴定与加固设计 [J].四川建筑科学研究,2005,31(3):63~65.

[2]钟光忠,牛宝,郑晓东. 某RC框架结构办公楼的震损分析与加固设计 [J].四川建筑科学研究,2012,38(6):96~98.

[3]魏超. 某框架结构鉴定与局部加固 [J].四川水泥,2015(9):81.

[4] CECS03:2007,钻芯法检测混凝土强度技术规程 [S].

[5] JGJ/T23-2011,回弹法检测混凝土抗压强度技术规程 [S].

[6] GB/T50344-2004,建筑结构检测技术标准 [S].

[7] GB50292-2015,民用建筑可靠性鉴定标准 [S].

[8] GB50010-2010,混凝土结构设计规范 [S].

[9] GB50204-2015,混凝土结构工程施工质量验收规范 [S].

[10] GB50367-2006,混凝土结构加固设计规范 [S].

[11]张鑫,李安起,赵考重.建筑结构鉴定与加固改造技术的进展 [J].工程力学,2011,28(1):1~25.

[12]赵恩平,刘晓静,孙春燕. 中小学校框架结构抗震鉴定及加固实践总结 [J].土木工程与管理学报,2011,28(3):98~102.

[13] GB50011-2010,建筑抗震设计规范 [S].

[编辑] 计飞翔

2016-09-25

安徽省高校自然基金重点项目(KJ2016A209);安徽理工大学人才引进基金项目(ZY044);住房和城乡建设部科技计划项目(2012-k2-39)。

杨明飞(1979-),男,博士,副教授,现主要从事建筑结构安全性鉴定方面的教学与研究工作;E-mail:yangmf_aust@163.com。

TU375

A

1673-1409(2016)34-0004-06

[引著格式]杨明飞,姜黎,徐颖,等.钢筋混凝土框架办公楼安全性诊断与分析[J].长江大学学报(自科版),2016,13(34):4~9.