哈尔滨地铁2号线局部区间有害气体成因探讨

2016-12-28李磊,丁琳

李 磊,丁 琳

(1.中铁第五勘察设计院集团有限公司,北京 102600;2.黑龙江大学 建筑工程学院,哈尔滨 150080)

哈尔滨地铁2号线局部区间有害气体成因探讨

李 磊1,丁 琳2,*

(1.中铁第五勘察设计院集团有限公司,北京 102600;2.黑龙江大学 建筑工程学院,哈尔滨 150080)

在哈尔滨地铁2号线省政府站及相邻区间的勘察过程中,发现有气体从部分钻孔中喷出,经测定该气体成分97%以上为氮气。该气体储存于埋深约23~26 m的砂层顶部,呈串珠状或透镜状不连续分布。该气体成因独特:砂层顶部上覆的粉质黏土层为有害气体的形成提供了相对封闭的环境;巨厚层状的砂层为有害气体的形成提供了储存空间;有害气体的原始气源绝大部分为空气,它是在地下水明显的降、升过程中,经过一系列的物理化学作用、生物化学作用形成的。

有害气体;成因;氮气;地下水

哈尔滨地铁2号线省政府站及相邻区间位于哈尔滨市岗阜状平原地区,均采用暗挖法施工,在勘察的过程中,发现有气体从钻孔中喷出。该现象在哈尔滨地区极为特殊,其存在是地铁工程建设、运营的重要安全隐患,因此有必要查明其成因,为地铁的设计施工、运营提供针对性的预防和处理建议。

1 工程地质条件

1.1 地形地貌

哈尔滨市位于松嫩平原东南部,地处松花江中游,河谷地貌发育、阶地清晰,漫滩开阔。东南部呈岗阜状起伏,地面高程为180~200 m,相对高差10~20 m;西北部地形比较平坦,地面高程114~120 m,相对高差1~6 m。地势总的趋势为由东南向西北倾斜。

该场区位于哈尔滨市中心,毗邻黑龙江省政府,周围多机关、学校和企事业单位。地貌单元属岗阜状平原,地面高程143.5~144.6 m,地形平坦,现状地面主要为柏油路面,局部为市政绿化用地。

1.2 地层岩性

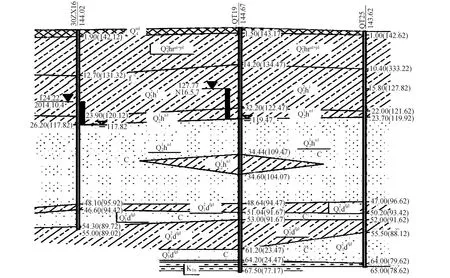

图1 场区地层剖面Fig.1 Stratigraphic section

1.3 地质构造

本区域内主要发育前第四系地层基底构造,表现为北东向、北西向两组断裂和一组北东向具微褶皱变形的隐伏隆起,区内断裂均为被第四系覆盖的隐伏断裂,是古老断裂,进入新生代以来又有继承性活动,未发现新生断裂。近场区地质条件相对简单,地质构造较不发育,无新生断裂,无强烈断裂活动迹象。

1.4 地下水

自上世纪90年代初以来,哈尔滨市采取了一系列限制地下水开采的措施,该场区的地下水水位有逐年上升的趋势。本场区地下承压水主要接受侧向径流补给,排泄方式以侧向径流和人工开采为主。

2 有害气体特性

2.1 有害气体喷发特征

在钻进时,当钻孔将砂层上覆的粉质黏层(厚约22~26 m)揭穿时,该气体即从地下喷出,初始喷射高度最高达10 m,喷射高度随时间延续而衰减,持续时间最长达5~6 h。喷射时,初携干砂和少量砾石,砾石粒径最大可达6~7 mm,之后仅有气体喷出,气体无色无味,不可燃。

2.2 有害气体赋存形态

发现有害气体的钻孔占总孔数的9%,说明气体在砂层中的分布是不连续的,而是如串珠状或透镜状分布在砂层顶部,其赋存形态与我国近年工程建设中发现的浅层气体的赋存形态是相近的[1]。

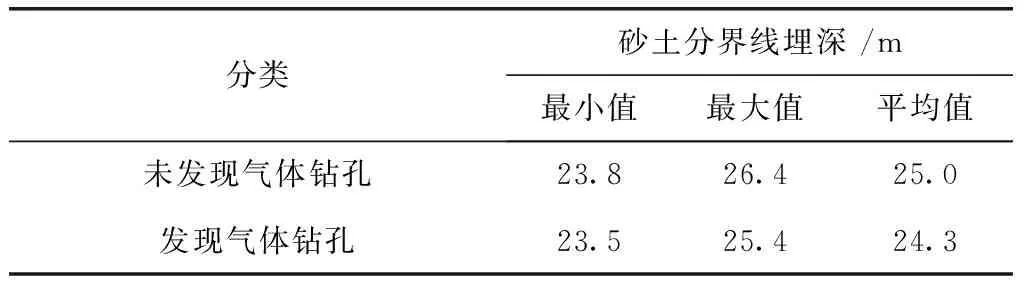

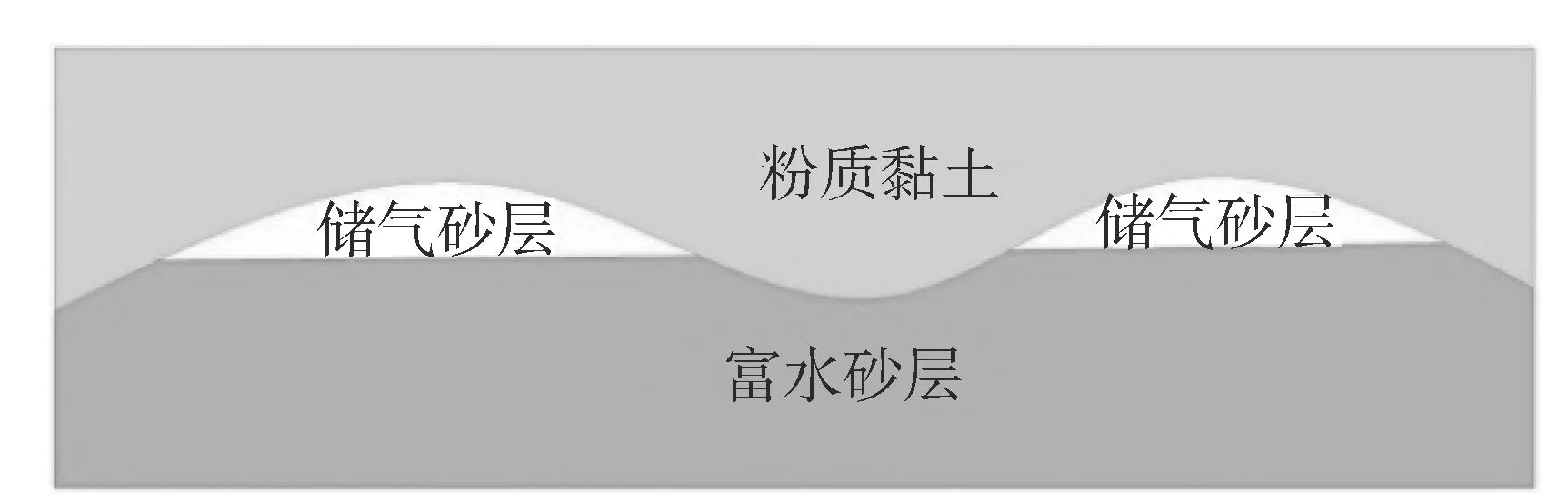

对未发现气体和发现气体等两类钻孔所揭露的砂土分界线的埋深进行统计对比(表1)可知,发现气体的钻孔的砂土分界线埋深相对较浅,推测气囊由于其密度小,形成后向砂层顶部运移,富集于砂土分界线埋深较浅的部位,该部位形似“倒锅底”,见图2。

表1 砂土分界线的埋深对比

Table 1 Contrast of the sand and soil dividing line

分类砂土分界线埋深/m最小值最大值平均值未发现气体钻孔23.826.425.0发现气体钻孔23.525.424.3

图2 有害气体在砂层中的存储形态Fig.2 Storage form of harmful gas in the sand

2.3 有害气体的压力和流量

在有害气体的专项勘察过程中,对气体的压力和流量分别进行了测定。测得各有害气体孔的气体压力为60~145 kPa,流量为50~111 L/min,各气体孔的压力和流量均不同,这表明各钻孔对应有害气体气囊的体积、压力、含量均不同[2]。

3 有害气体成因探讨

3.1 有害气体化学成分

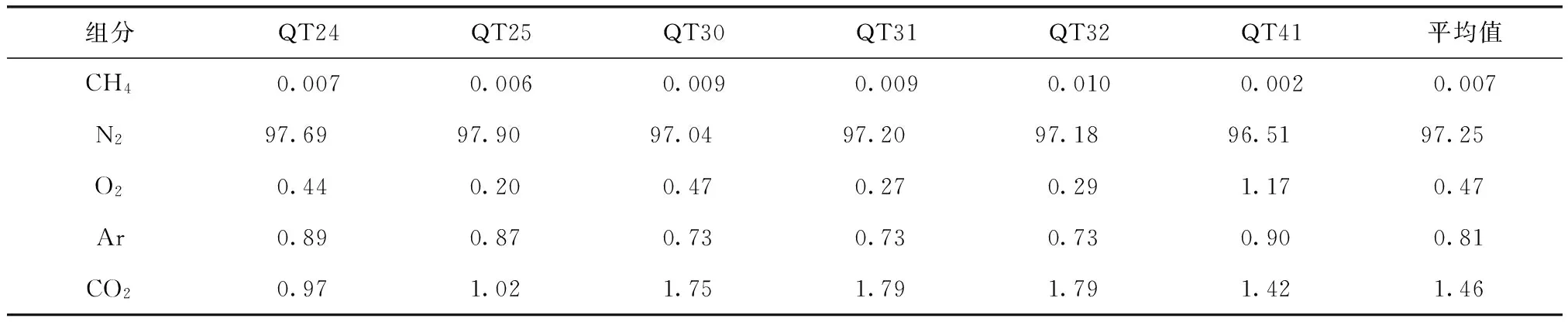

在勘察过程中,探测到有害气体后,利用专用气袋对其进行了采集,并对其成分进行测定,结果见表2。

表2 有害气体组分测定结果(按体积计,%)

Table 2 Composition of the harmful gas(according to the volume meter,%)

组分QT24QT25QT30QT31QT32QT41平均值CH40.0070.0060.0090.0090.0100.0020.007N297.6997.9097.0497.2097.1896.5197.25O20.440.200.470.270.291.170.47Ar0.890.870.730.730.730.900.81CO20.971.021.751.791.791.421.46

由表2可见,本场区有害气体的主要成分是氮气(N2),其含量在96.5%以上,并含少量二氧化碳(CO2)、氧气(O2)、氩气(Ar)和极少量甲烷(CH4)。

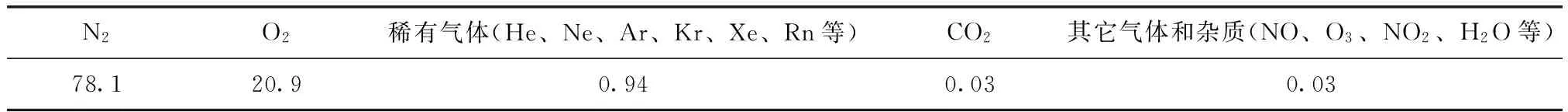

3.2 有害气体与空气各组分的比较

按体积计,自然空气中各组分的体积百分比含量见表3。

表3 空气中各组分含量(单位:%)

Table 3 Content in the air(unit:%)

N2O2稀有气体(He、Ne、Ar、Kr、Xe、Rn等)CO2其它气体和杂质(NO、O3、NO2、H2O等)78.120.90.940.030.03

有害气体与自然空气中的各组分对比可见,两类气体均以氮气为主,但有害气体比空气少了约21%的氧气,而较空气多了0.007%的甲烷,且有害气体中的二氧化碳(1.34%)明显多于空气中二氧化碳(0.03%)的含量。

查阅文献[3-4],1个标准大气压下,有害气体各组分在水中的溶解度见表4。

由表4可见,该场区有害气体的各组分中,二氧化碳(CO2)的溶解度最大,氮气(N2)最小,相同条件下,二氧化碳(CO2)的溶解度是氮气(N2)的78~89倍。

表4 气体各组分在水中的溶解度

Table 4 Solubility of the gas components in water

有害气体体积含量/%温度20℃温度30℃N297.250.001890.00162CO21.460.1690.125Ar0.810.03370.0288O20.470.004340.00359CH40.0070.002320.0019

3.3 成因探讨

我国有资料显示的地下浅层有害气体大部分布在东南沿海或南方长江、闽江、珠江水系的江河两岸及河口,北方地区较少见。

根据既往工程经验,地下浅层气体的形成一般需具备3个条件:①丰富的有机物;②相对密闭的地质环境;③地层具有一定的储存空间[5]。在我国近年的地下工程勘察过程中,先后有杭州地铁站1号线多处区段、武汉地铁2号线汉口火车站-范湖站区间、长江口越江通道[6]、杭州湾大桥[7]、安徽沿江水利工程[8]等工程发现浅层天然气体,其均为典型的生物成因气,成分90%以上为甲烷,属沼气,可燃。

本工程的有害气体成分与上述所列工程中的气体成分差异明显。现结合本场区的工程地质和水文地质条件,对该场区的有害气体成因进行探讨。

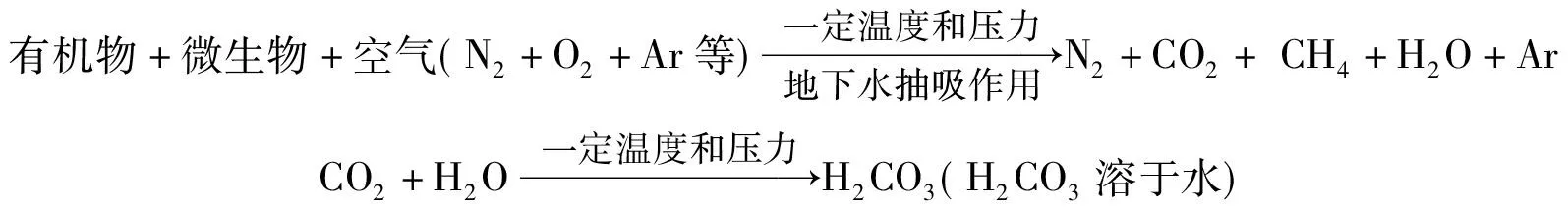

3.3.1 生物化学成因

该场区地表为厚约23~26 m的粉质黏土层,其下为厚度>30 m的巨厚层状的中粗砂层,为有害气体的形成提供了密闭的环境和储存空间;下荒山组和东深井组的粉质黏土夹层含约5%的有机质,为生气层,在一定的温度和压力下,这些有机质在各种微生物群的协同降解作用下,被降解为有机酸、乙酸、二氧化碳、甲烷[9-10]等。其中有机酸、乙酸溶于水,二氧化碳大部溶于水,甲烷不溶于水,在降解作用过程中,氧气同时被消耗。

根据气体成分检测成果,本场区的有害气体中甲烷含量约占气体总体积的0.007%,含量很少,生物化学作用微弱,可以判定生物化学作用为本场区有害气体形成的次要因素。

3.3.2 物理化学成因

根据收集到的区域地质资料[11-12],本场区所属的岗阜状平原区,在上世纪60年代以前,砾质中粗砂中的地下水为承压水,水头高出含水层顶板5~40 m。

上世纪70年代中期~90年代初期,由于哈尔滨市工业和饮用水对地下水资源的大量开采,地下水位逐年下降,下降率一般为0.5~1.0 m/a,形成了数个局部地下水降落漏斗,之后迅速扩展,至1992年形成了一个以重型机械厂为中心,形态呈椭圆形,包括哈尔滨市城区在内的降落漏斗,至2001年漏斗面积扩大至380.0 km2,漏斗中心地下水水位103.44 m,总地下水水位下降28.26 m,地下水的类型由孔隙承压水逐渐变为层间潜水[13]。

图3 两水文井多年平均水位Fig.3 Multi-year average water level of the two wells

上世纪90年代初期,哈尔滨市政府采取一系列行政、法制、科技、工程、经济等多项管理措施,严格限制地下水资源开采,同时在全市范围内布置地下水位监测点实施动态水位监测。根据从黑龙江省地质环境监测总站和哈尔滨市水资源管理办公室收集到的两处水文井的水位观测资料,近场区地下水水位有显著变化。两水文井的多年平均地下水水位见图3。

由图3可见,该场区的地下水水位经历了一个显著的“下降”和“回升”的过程。当地下承压水位急剧下降时,地层产生“负压”,发生抽吸作用,将空气通过一定的通道,如水井等,抽吸至地下;当地下水位上升时,一部分气体向上排出,另一部分气体在砂层孔隙中被密封压缩,存储在密闭的地层结构中,形成具有一定压力的气囊。根据有害气体成分检测报告,氮气(N2)占总体积的97%,含量很高;而推测氧气(O2)则被微生物在分解有机物的过程中被消耗,形成不溶于水的甲烷(CH4)和可部分溶于水的二氧化碳(CO2)。本场区的地下有害气体中所含的氧气(O2)很少,而含一定量的甲烷(CH4)和二氧化碳(CO2)。

生物化学成因和物理化学成因的共同过程,可表达如下:

由此可推测,该场区的有害气体是在相对密闭的环境下,砂层孔隙中的空气经地下水明显的降、升作用和一系列的物理化学和生物化学作用形成的,其中物理化学作用为主要成因。

根据《城市轨道交通岩土工程勘察规范》(50307-2012),地下有害气体通常分为可燃气体、有毒气体和缺氧气体。此气体不可燃、无毒,但属缺氧气体,故称此气体为有害气体。

4 结 论

该场区有害气体的成因独特,地表深厚的粉质黏土为有害气体的形成提供了相对封闭的环境,使气体形成后不会逃逸;巨厚层状的的中粗砂层为气体的形成提供了储存空间;承压地下水水位下降形成“负压”将空气抽吸到砂层中,后期又因地下水位上升,潜水逐渐又变为承压水,部分气体未能排出,被密闭在形如“倒锅底”的砂土分界线的顶部。同时,地下气体中的氧气被微生物在分解有机质的过程中被消耗,形成二氧化碳,而二氧化碳部分溶于水,遂形成以氮气为主的有害气体。

本场区的有害气体是经过一系列的物理化学和生物作用形成的,其中物理化学作用为主因,空气为主要气源,生物成气为次要气源,有害气体的压力主要源于承压水的水头压力。

[1] 郭爱国,孔令伟,沈林冲,等.地铁建设中浅层气危害防治对效策研究[J].岩土力学,2013,34(3):769-775.

[2] 王勇,田湖南,孔令伟,等.杭州地铁储气砂土的抗剪强度特性试验研究与预测分析[J].岩力力学,2008,28(增刊): 465-469.

[3] 李磊,党峰荣.省政府站地下有害气体专项勘察报告[R].北京:中铁第五勘察设计院集团有限公司,2016:17-18.

[4] 付晓泰 王振平,卢双航.气体在水中的溶解机理及溶解度方程[J].中国科学:B辑,1996,26(2):124-130.

[5] 彭兴文,李启航,田利民.武汉地铁线地下工程有害气体勘察与防治技术研究[J].工业安全与环保,2013,39(4):37-41.

[6] 孔令伟,郭爱国,陈守义,等.浅层天然气井喷对地层的损伤影响与桩基工程危害分析[J].防灾减灾工程学报,2004,24(4): 375-381.

[7] 冯铭璋,季军.上海地区浅层气地质灾害评估[J].上海地质,2006,100(4):44-47.

[8] 谢成玉.安徽省沿江软土浅层天然气及其对水工建筑物的影响[J].水利水电快报,2005,21(10):11-16.

[9] Meslé MDromart G,Oger P.Microbial methanogenesis in subsurface oil and coal[J].Research in Microbiology,2013,164:959-972.

[10] Schlegel M E,McIntosh J C,Petsch S T,et al.Extent and limits of biodegradation by in situ methanogenic consortia in shale and formation Fluids[J].Applied Geochemistry,2013,28: 172-184.

[11] 蒋精华,俞保林,于跃林,等.中华人民共和国区域水文地质调查报告哈尔滨市幅(1∶200 000)[R].哈尔滨:黑龙江省地质局水文地质工程地质第二队,1982: 48-49.

[12] 周鹏宇,孙法德.哈尔滨市幅1/5万城市工程地质勘察报告书[R].哈尔滨:黑龙江省地质局水文地质工程地质第二队,1985: 51-52.

[13] 毛龙,单广杰,张森,等.哈尔滨市轨道交通2号线一期工程建设项目地质灾害危险性评估报告[R].哈尔滨:黑龙江省地质科学研究所,2013:78-82.

Causes of the harmful gases in some interval of the Harbin metro line 2

LI Lei1,DING Lin2,*

(1.ChinaRailwayFifthSurveyandDesignInstituteGroupCo.Ltd,Beijing102600,China; 2.CollegeofCivilEngineening,HeilongjiangUniversity,Harbin150080,China)

In the course of investigation in the provincial government station and adjacent interval of the Harbin metro line 2,harmful gases spewed from some part of the drilling,more than 97% of the gas component was nitrogen.The gas was stored at the top of the sand layer in the depth of about 23~26 m and showed,discontinuous distribution as the bead or sacs.The formation of the gas had unique characteristic,the silty clay which on the top of the sand layer provided a relatively closed environment for the formation of harmful gas; the sand layer provided the storage space for the harmful gas.The most original gas of the harmful gas was the air,it was generated in the process of groundwater drop-rose,after a series of physic-chemical and biochemical reactions.

harmful gases; causes; nitrogen; groundwater

10.13524/j.2095-008x.2016.04.057

2016-09-02

国家自然科学基金资助项目(41071049)

李 磊(1983-),男,北京人,高级工程师,硕士,研究方向:岩土体稳定性、地铁与铁路勘察、地基基础设计施工等,E-mail:63787969@qq.com;*通讯作者:丁 琳(1962-),男,黑龙江密山人,教授,博士,博士研究生导师,研究方向:冻土工程、寒区建筑材料与结构,E-mail:13313696817@163.com。

TU457;X14

A

2095-008X(2016)04-0047-06