基于文章体式的“阅读教学链”建构

2016-12-27孔小波

孔小波

目前,高中语文阅读教学重复、散碎、低效的情况仍然比较严重。苏教版高中语文教材是主题组元的代表,在培育学生人文精神、重塑学生健全人格的同时,还应注意“语文能力”的系统培养和高效养成。提高阅读教学效益,可以整合阅读文本,重构新的阅读课程体系。潘新和认为,阅读和写作本质上是一种文体思维。失去了体式感的统摄,基础语感和语境语感就无所依归。阅读离开文体,必然不得要领。①每一类文体都具备各自不同的典型特征。按照文本本身的存在特性和结构要素,文章体式可以分为小说、诗歌、戏剧、散文四种。每一种体式都可以细化为更多的“体式节点”,如:小说可以细分为小说中的人物、小说中的叙述、小说中的情节等“节点”。将这些确定的“体式节点”融入到听说读写的教学行为中,串成一串珍珠,整合形成“效应链”,即“定点·成链”。每当完成一个教学链的学习,即把若干个“体式节点”掌握,打通各个“节点”融会在一起,有利于学生体式思维的形成,有利于学生语文核心素养的提升。下面以苏教版高中语文教材为例,分体建构不同的“阅读教学链”。

一、现代诗歌教学链

现代诗歌教学不仅仅要上好每一首诗歌,重要的是从现代诗歌的本体特征出发考虑教学统筹问题。现代诗是新文化运动时兴起的一种比较自由的文体。跟其他文学样式相比,诗歌比较注重情感的抒发,如洛夫所言:“诗是情感的结构”。②所以,诗歌教学时要格外注意诗歌的抒情性。此外,隐喻、想象、语言、意象、省略、时空关系等都是解读一首现代诗的有效路径。

《沁园春·长沙》采用古典诗词的外套,表现的是极富时代性的内容。在回忆与现实的交织中,词人通过对湘江勃勃秋景的展望和对青年生活的澎湃回忆,展现了气盖苍穹、威震山河的家国情怀。这是一曲年轻人的自信之歌,是一种旧社会变革的希望,是一个时代的庄严呐喊。深刻体会诗歌中洋溢着的激烈情感,树立家国情怀和舍我其谁的责任精神是本诗教学的关键。《相信未来》是旧时代生命力量的滚动之声。诗人为什么要寄希望于未来呢?仅因为“贫困”和“鲜花”,未免过于拔高事件的因果逻辑。诗中诗人欲言又止,欲说还休,似乎隐藏着自己的诉说,又不得不说。诗人的话语里充满隐喻,“手指”与“排浪”、“手掌”与“大海”之间的隐喻,极限夸张的渲染中,暗示未来的光明与力量。故把握全诗的隐喻成为本课的“课核”。《致橡树》最显著的特征是诗中出现了除“木棉”“橡树”意象外的大量其他意象,如:凌霄花、鸟儿、泉源、险峰等。通过这些意象的延展与铺排,形成一个意象群组,来表达诗人对两性关系的深度认知。《面朝大海,春暖花开》是海子对未来理想生活的憧憬与向往,对理想生活的想象是对现实生活的极力反拨,越是“春暖花开”的美好,越让人体会世俗的残酷与强大,越让人敬佩诗人的温度与情怀。《雨巷》是当时时代青年共同的“苦闷象征”,引起广大青年的强烈共鸣。回环往复的舒缓悠长与情感的凄婉迷茫相互应和。诗歌语言的音乐性是主要特色。《断章》的篇幅虽小,却意蕴丰富。洛夫说,诗歌有“无理而妙”的神奇,而卞之琳的这首现代诗反其道而行之。诗中充满了“关系逻辑”,是“有理而妙”的典范。至于这种“关系逻辑”如何解释,不同的读者有不同的见解。有人说,这是母子之间关系的写照,孩子的每一步脚印都走不出母亲心灵的广场;有人说,这是一首教育诗,是当代班主任与学生关系的投射;还有人认为,这是一种无法摆脱的自嘲……诗意的不确定性给我们带来了妙不可言的模糊体验。《错误》不同于以往女性视角,是从男性视角出发写闺怨的作品,产生的一个动人的故事。《这是四点零八分的北京》中随着诗人的骤然转折,诗人将时间拉回到母亲的针线活时间,物理时间(四点零八分)转变成心理时间,心灵发生巨大的触动。随着时间的流逝,火车缓缓移动,空间也发生变化。离别与不舍相互纠缠,时空关系的交织变化促进诗人情感流动,也带来诗歌结构的复杂性。

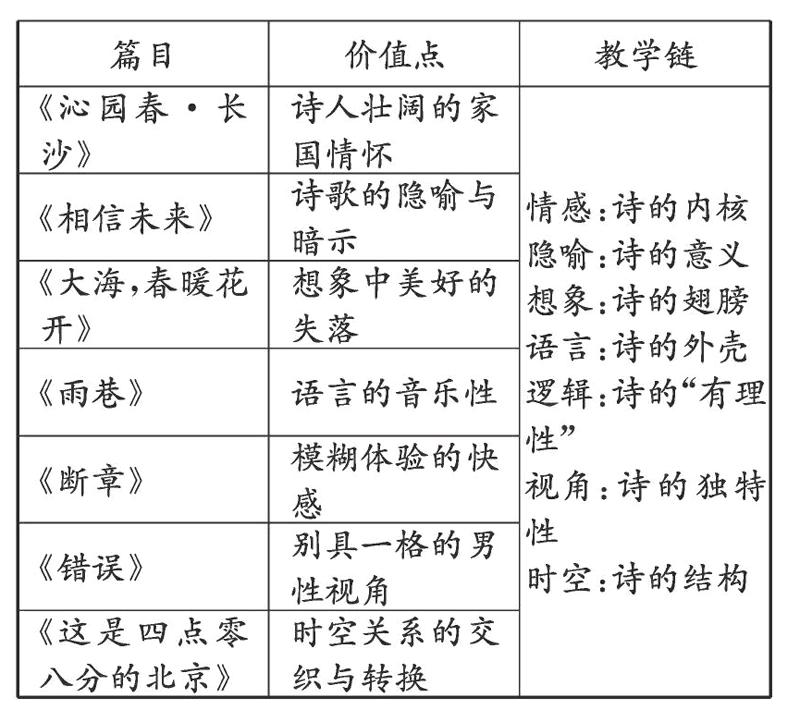

综合以上分析,一个清晰的现代诗歌教学链基本形成。如下表:

在课程系统的整体观照下,从诗歌的本体性特征来排列组合现代诗的各种元素,从情感、隐喻、想象、语言、逻辑、视角、时空等角度入手鉴赏现代诗歌,重构一个教学链。这样不仅抓住每首诗的个性,还考虑到诗歌的文体体式,更重要的是避免教学的重复单调,形成现代诗歌教学的小系统,强化学生学习现代诗歌的美感体验和整体提升。

二、散文教学链

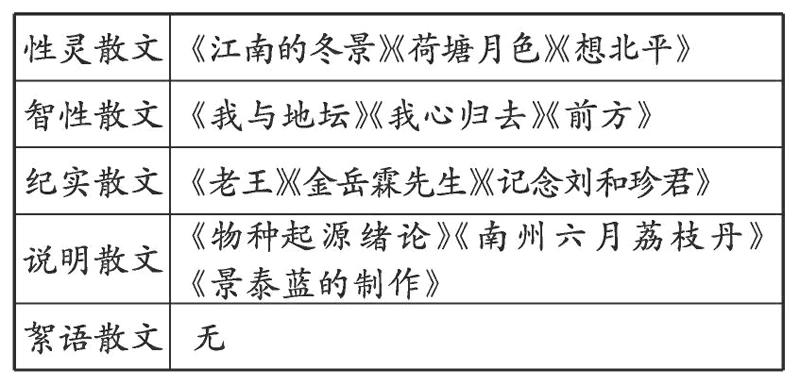

散文被称为“文体之母”,古代有一种很宏观的分类方法,凡不是韵文的,都可以称为“散文”。后来人们发现这样的分发过于宽泛,大量非典型的文章成为散文,破坏散文的文体特性。一种常见的观点是认为散文是一种非虚构的文体,分为叙事散文、议论散文、抒情散文三种。③这样的分类方法简洁明了,但表达方式的严格划分使人不知如何归类几种表达方式并存的文章。近年有一些新的分类方式,如陈剑晖将散文分为性灵散文、絮语散文、智性散文、纪实散文和说明散文。④“性灵散文”指向写景状物叙事一类的文章;“絮语散文”是以闲谈式的方式谈笑风生,以张中行、金克木等人为代表;“智性散文”意指文章中充满见解与智慧,融入作者的深刻思考;“纪实散文”主要是写实,类似人物传记;“说明散文”指一些介绍性质的科学小品文。按照这种分类方法,我们将苏教版高中语文必修课本中的散文进行大致归整,如下表:

1.性灵散文

自从明代提出“独抒性灵,不拘一格”的口号,散文成为一种自由的表达自我的方式。散文是一种最具个人性、心灵性和自由性的文学样式。⑤性灵散文即是典型。《江南的冬景》通过对江南地域的界定,将江南的冬景和北国的冬景、国外的冬景对比,呈现微雨中淡疏的冬景以及寒雪中江南的情调,营造恬静明朗的意境。《荷塘月色》营造的朦胧淡雅高洁的散文意境,是理想的避难所。沉浸在荷塘的夜景中,作者产生对采莲往事的臆想以及江南水乡的回忆。不知不觉中,作者与周遭的月色荷塘融为一体,暂时忘却了烦恼,很快作者又从美好的意境中回归到现实。理想与现实在淡雅优美的意境中交织,恰恰是作者真实的心灵羁绊。《想北平》中,作者将自己对北平的爱融入到北平的点滴之处:什刹海的蜻蜓、长着红酸枣的老城墙、胡同里的院子和树、靠山竹与草茉莉、带着霜儿的玉李等等。这些细小的物什不同于伟大的建筑,却恰恰给人“家”的感觉,构成温暖平易的散文意境,分布在各处文字当中,轻轻的、淡淡的,又灌注作者个人生命体验的。就个人层面而言,是思乡之情;就国家层面而言,是知识分子关切兴亡的历史惯性;就文化层面而言,是作者对一座历史文化古城的痴迷,是“与心灵粘合的历史”。

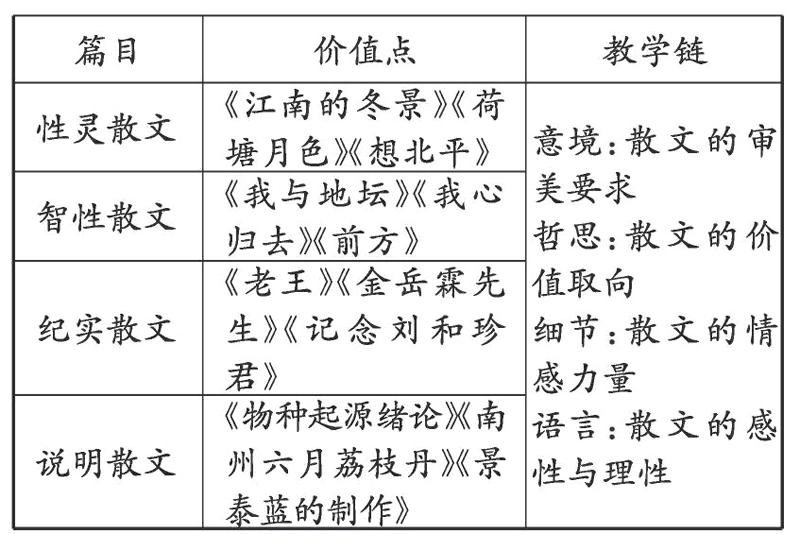

对于这些性灵散文进行梳理,发现“意境”是其文本的共性。所以,抓住“意境:散文中的景与情”,通过对散文中的景物的描写,洞察意境的构成及其背后意蕴,体会作者的心思和性情。

2.智性散文

《我与地坛》围绕“生命”内核,阐发动人的真理。地坛中,史铁生发现生命的本真;母亲身上,作者读懂母爱的无私和生命的传承。文章俨然是一篇关于“生命的意义与延续”哲思的文章。《我心归去》中,作者是一个多余的零余者形象流落异乡的。作者身处异乡又心系故乡,温暖与孤独,焦灼与皈依,希望与绝望萦绕在作者心头,窒息的氛围与陌生的环境让作者浸沐在绝望的孤独体验中,内心产生剧烈的撕裂式痛苦,触发作者关于故乡的哲学审视。《前方》是作者关于“家”“路”“前方”的思考,人不断地离家、在路上、回家,形成一个关于“家”的循环。生命的意义不断重复,无休无止,无法突围,如同宿命。人生是一场苦旅。在旅途中不断碰撞生命的力量,深入发掘充满变数的人性内涵,体味现代化进程中人的蜕变。

归纳知性散文的共同特征,我们可以用一个核心词概括:“哲思”。通过发掘散文中的哲思,找到鉴赏此类散文的锁钥。

3.纪实散文

《老王》《金岳霖先生》《记念刘和珍君》都是回忆型写人的散文。老王送比人家大一倍的冰,送钱钟书看病,送香油和鸡蛋等细节,刻画出一个善良的、令人唏嘘的底层苦难者形象;金岳霖先生特别的提问方法,悼念林国达,与王浩的课堂交流,上课不脱帽的诚恳解释,纪念林徽因的宴请等细节,足见金岳霖先生的至真至善至纯至痴;刘和珍始终微笑的面容,担心母校的落泪,预定全年杂志,中弹喋血的几个细节,清晰再现了刘和珍的与众不同与悲惨遭遇。虽然是寥寥可数的几个片段,但却能以小见大,连成一体,令人扼腕叹息。纪实散文不仅仅是再现人物的生活细节和生命个性,更重要的是透过这些零碎的小细节可以抵达人物的心灵。所以,关注纪实散文中的细节,品味纪实散文中的动人之处,是纪实散文的重要教学路径。

4.说明散文

说明散文与“说明文”的相似性为我们提供了启迪。《物种起源绪论》的语言准确严谨,《南州六月荔枝丹》的语言生动形象,《景泰蓝的制作》的语言详细明白,“语言”成为说明散文的锤打之处。

综合以上分析,一条现代散文教学链基本形成:

三、小说教学链

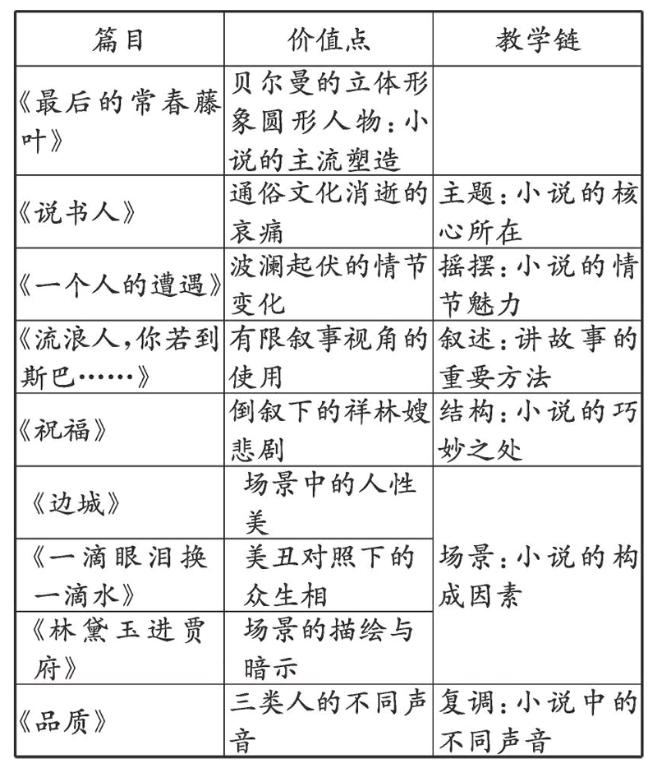

必修课本中的小说主要有:《最后的常春藤叶》《说书人》《一个人的遭遇》《流浪人,你若到斯巴……》《祝福》《边城》《一滴眼泪换一滴水》《林黛玉进贾府》《品质》。《最后的常春藤叶》中的一个重要人物是贝尔曼先生,他的第一身份是年老的画家,第二身份是酗酒的糟老头,第三身份是拯救他人的天使。在贝尔曼身上,既有底层的悲哀,又有性格的缺陷,还有人性的崇高。职业与性格的悖反,行为与形象的反差,造就崇高与卑微的糅合体。聚焦到这样的“圆形人物”上,课堂的人物讨论将变得复杂而多变。《说书人》跟一般小说的不同在于它使用散文化笔法。小说中没有典型的环境,完整的故事情节,重要的是说书人的人物象征意义。所以,教学时可以沿着特殊笔法这条线来探讨小说的主题:对以说书人为代表的通俗文化消逝的痛心。《一个人的遭遇》以旁观者的视角聆听了索科洛夫一生不幸的遭遇。索科洛夫成为战俘,可能再也回不来,却在一天成功逃出敌营;他医院养伤时,开心地写信给妻子,等待团聚,却收到妻女被炸死的噩耗;他回忆起妻儿的美好时,悲伤万分,又传来儿子战斗的好消息;索科洛夫开始编织自己的“老头梦”,结果儿子却阵亡了;送葬完儿子,他做了司机,遇到新儿子凡尼亚;正当生活充满希望时,又遭遇了车祸。情节始终发生变化,给人光明的时候,伴随着黑暗;给人绝望的时候,又带来希望。情节的摇摆避免叙事的线性单调,让读者在摇摆中领悟战争的罪恶以及对人心灵的巨大创伤。《流浪人,你若到斯巴……》以一个受伤士兵的第一人称有限视角叙述故事。他始终不能像上帝那样明白自己到底在哪里,伤兵反复确认自己现在呆的医院和以前学校的关系,从以前黑板残留的字迹中,突然明白自己在哪里,受了什么伤。《祝福》从祥林嫂的死亡写起,从故事的结局追溯故事的开端、发展、高潮,倒叙是小说结构的重要特色。它给读者留下巨大的悬念:祥林嫂是谁?为什么死了?发生了什么事情?《边城》是一篇人性与美的小说。端午节赛船时的热闹场景、老船夫和老朋友喝烧酒的场景、傩送和翠翠见面时的场景、老船夫和过渡人之间因为船钱争持的场景等等,编织了一个关于湘西的美丽童话。《一滴眼泪换一滴水》中行刑场上的场景,展现美丑对比下的众生相。《林黛玉进贾府》中居住区域的场景、母孙相见时的场景、堂中器物陈设的场景、家族吃饭时的场景等,都是一个高级官宦家庭的表征。《品质》中的格斯拉兄弟发出坚守品质的声音,年轻人发出因时而变的声音,“我”则既渴望品质又感到时代潮流的力量。三种声音的互相交织构成小说表达的“复调”,启迪我们如何取舍。

考察必修课本中的主要小说篇目,从人物、主题、情节、叙述、结构、场景、复调等角度进行教学链构建,有利于学生小说知识的系统形成和阅读策略的逐步建立。小说阅读教学链如下:

四、戏剧教学链

戏剧是一种综合性的文学样式,需要舞台、演员、剧本、道具、说唱等多种要件。我们课本所选的戏剧都是从剧本的角度来理解,当然,适当的片断表演可以强化过程体验。《雷雨》《罗密欧与朱丽叶》《长亭送别》是高中必修课本中出现的三篇戏剧体裁的文章。《雷雨》作为成熟的现代话剧,尖锐的戏剧冲突是典型特征。周朴园不知道眼前四凤妈真实身份的时候,对当年死去的侍萍充满怀念,当他通过一些非常隐私的对话“发现”眼前的人即侍萍时,戏剧冲突遽然暴露出来。周朴园的极力斥责与陡然翻脸,均是惧怕自己的名誉、地位受到影响,周朴园和鲁侍萍之间的矛盾构成节选部分戏剧的主要冲突。细读戏剧冲突,可以深化对人物形象的层递性理解。《罗密欧与朱丽叶》节选的片断并不存在所谓的“冲突”,倒是罗密欧与朱丽叶夜晚相会时的对话让人震撼不已。语言的变异、感叹与陌生化,对话的迫不及待和冠冕堂皇地与“爱”相关,让人深刻体验爱的狂热、无畏与年轻的力量。《长亭送别》中崔莺莺和张生的难舍难分打动了无数少男少女。到长亭途中的风景画面、送别时的举杯共饮、别离前的担忧与嘱咐,三个场面构成戏剧的一个意义片断。“单个场面难以凝聚足够的爆发力,戏剧以场面连缀的方式组合更具规模的构造。”⑥场面一的风景渲染离别的氛围,场面二的举杯共饮是离别的常态,场面三的叮嘱与前两个场面联系在一起,形成巨大的故事张力。崔莺莺的“愁”不仅是离别之苦,更要紧的是担心张生的变心。如此看来,不难理解红娘的疑问原来另有深意。

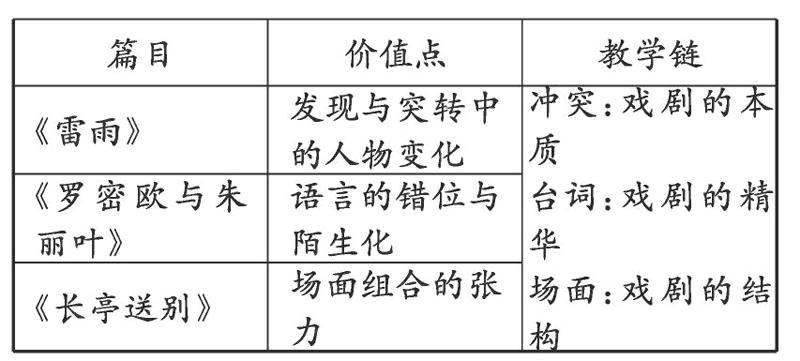

考察必修课本中的主要戏剧篇目,从人冲突、台词、场面等角度进行教学链构建,有利于学生初步建构戏剧的基本知识,整体感受戏剧的艺术魅力。戏剧阅读教学链如下:

“要注意从单篇文本中,读出文体的共性。”⑦抓住文本的文体特征,建构阅读教学链,遵体识文,因体而教,重构语文阅读课程体系,有利于将单篇文本的阅读教学上升到“类”的教学高度上,促进学生迅速认识某类文体的关键品格,培养学生的文体知觉和文体思维,避免单一文本的据点式教学带来的知识碎片现象。

参考文献

①潘新和:《阅读和写作是一种文体思维》,《语文教学通讯·初中刊》,2006年,第3期,第4-5页。

②洛夫:《洛夫谈诗:有关诗美学及人文哲思之访谈》,江苏凤凰文艺出版社,2015年第66页。

③邓利编:《中国现当代散文文本细读》,中国社会科学出版社,2015年第1-15页。

④⑤陈剑晖:《诗性想象:百年散文理论体系与文化话语建构》,广东人民出版社,2014年第35-39页,218页。

⑥孙祖平:《戏剧小品剧作教程》,上海人民出版社,2015年第43页。

⑦潘新和:《语文:我写故我在》,海峡文艺出版社,2014年第126页。

[作者通联:江苏常州高级中学]