段玉裁古音学中的“音变”说

2016-12-20黄冉

黄 冉

(中央民族大学文传学院,北京 100081)

段玉裁古音学中的“音变”说

黄 冉

(中央民族大学文传学院,北京 100081)

段玉裁的古音学成就主要反映在《六书音韵表》中,是贯穿其古音学的一条主线,文章拟从《六书音韵表》的原材料出发,结合段注的相关字例,并利用现代语音学的原理以及语音拟测系统进行分析、阐释,以求真实、全面地揭示段氏的“音变”问题。

段玉裁;古音学;六书音韵表;音变

清代是古音学发展的黄金时期,段玉裁则是清代成果最为丰硕的古音学家之一。“音变”说是贯穿段玉裁古音学理论的主要学说。《六书音韵表》中共有10处涉及“音变”。除了在表1《古十七部音变说》对“音变”进行专门阐释外,表1《古十七部本音说》《音随时代变迁移说》《古谐声说》《古假借必同部说》;表2《古十七部谐声表》;表3《古十七部合用类分表》《古合韵说》中也都有提到,可见“音变”的重要性。要明晰段玉裁所说的“音变”是什么?就要弄清楚与“音变”密切相关的几个概念,如敛侈、正音、变音,了解段玉裁是如何运用“音变”概念的。下面本文将对这些问题逐一进行阐述。

一 敛、侈

明代古音学家陈第认识到了语音是发展变化的,古今语音不同,提出“时有古今,地有南北,字有更革,音有转移。”段玉裁也承认随着时间的推移,语音也不断地发生变化。段氏从押韵的角度来看“三百篇后,孔子赞易,老子言道德五千馀言,用韵即不必皆同诗;汉代用韵甚宽,离为十七者,几不可别识;晋宋而降迄于梁陈,音转“音变”,积习生常,区别既多,陆韵遂定,皆古今声音之自然。”因此他把音韵的发展分为三个阶段:

约而言之,唐虞夏商周秦汉初为一时,汉武帝后洎汉末为一时,魏晋宋齐梁陈隋为一时。古人之文具在,凡音转、“音变”、四声,其迁移之时代皆可寻究。

——《音韵随时代变迁说》

除了历时的原因,语音变化的存在有其自身的缘由。在明清代古音学者中段玉裁最先注意到“音变”产生的生理原因。他把“音变”与音之敛侈结合起来,认为“音变”是读音由敛到侈或由侈到敛的变化,“同源异派,弇侈互输,协灵通气,移转便捷”(《古合韵说》)。在给戴震的信中他明确指出自己是“详其敛侈而识其“音变””。关于“敛侈”与“音变”的关系,在《古十七部音变说》中有较为详细的阐述:

“音之敛侈必适中,过敛而“音变”矣,过侈而“音变”矣!....大略古音多敛,今音多侈。之变为咍,脂变为皆,支变为佳,歌变为麻,真变为先,侵变为盐,变之甚者也,亦审音而分析之。音不能无变,变不能无分。明乎古有正而无变,知古音之甚谐矣。”

“敛侈”是造成“音变”的原因,过敛、过侈都会造成“音变”。那么何谓“敛侈”?“过敛”“过侈”如何界定?“敛侈”是指韵头还是指韵腹(主要元音)呢?

《说文解字》:“敛,收也。”“敛”是收的意思。

在《六书音韵表三·古合韵说》中段玉裁又说:“同源异派,弇侈互输,协灵通气,移转便捷……古音多敛,自音侈变为肴豪韵,鲜能知其入音矣。”这里把“弇侈”并举,敛和弇是不是同义呢?

《说文解字》:“弇,蓋也。从廾从合。”双手捂口,谓之弇。

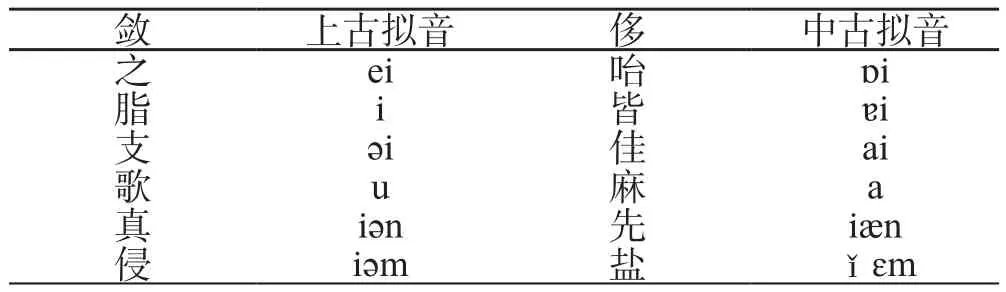

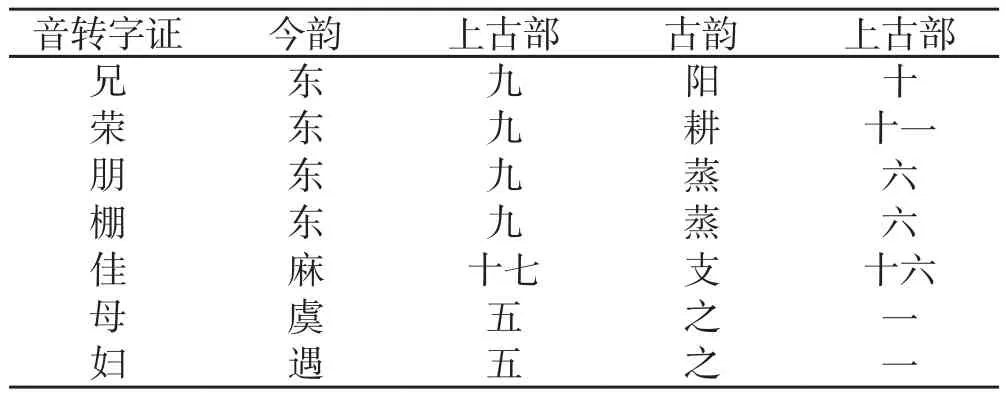

《说文解字》:“侈,掩脅也。从人多聲。一曰奢也。”段注解: “……奢者,張也。”“侈”取“奢”意。“奢”是张的意思。即侈就是张口。“敛侈”是取开合口之义还是表示开口度的大小?试看:之变为咍,脂变为皆,支变为佳,歌变为麻,真变为先,侵变为盐,变之甚者也。对这几个字进行语音拟测,具体见表1。

表1 语音拟测表

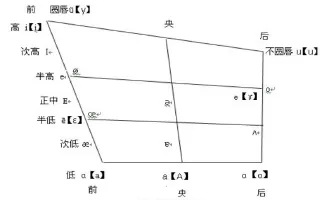

图1 现代汉语元音舌位唇形图

通过图1我们可以看出:元音[e]—[ɒ]、[i]—[ɐ]、[ə]—[a]、[u]—[a]、[ə]—[æ]、[ə]—[ɛ],前者的开口度明显小于后者。但是[e][i][ə][u]中,除了[u]之外其他都不是合口,因此,“敛侈”并不是代表开口和合口,而是表示发音时开口度的大小。

段氏认为“音之敛侈必适中,过敛而音变矣,过侈而音变矣!”

那么“适中”的标准是什么?“过敛”“过侈”如何界定?利用现代语音学知识,我们知道元音主要是由开口度大小,唇形圆展和舌位高低三个因素来决定。一个元音的发音部位必须恰当,才能发出正确的读音。开口度过大或过小,舌位过高或过低;唇形由圆到展、由展到圆都会导致语音发生变化。例如:舌面元音i[i]是前、高、不圆唇元音。发音时,唇形呈扁平状,舌头前伸使舌尖抵住下齿背。如果舌位和开口度不变,只改变唇形,由展唇变成圆唇,那么就会形成一个新的舌面元音u[u]。如果唇形不变,改变开口度和舌位高低,开口度变的稍大一点,舌位稍微低一些,就会形成舌面元音e[e]。正是由于发音时开口度不恰当,从而导致发出的语音发生变化。

下面我们来看“敛侈”主要是针对什么而言的呢?再对《古音十七部音变说》中举的七个例字的语音拟测进行分析。

表2 语音拟测表

从上表的拟音,我们可以很明显的看出,韵头和韵尾(如果有韵头和或韵尾的话)并没有什么明显的不同,上表中的不同主要表现在韵腹即主要元音上,[e]—[ɒ]、[i]—[ɐ]、[ə]—[a][æ][ɛ]、[u]—[a]。因此,段玉裁所谓的“敛侈”是指韵腹的开口度大小。

段玉裁还认为古音发音开口度较小,今音反之。对于段玉裁为什么会得出古音多敛的结论,可能是受到了前代学者注音、古韵分部以及自身所处时代读音等因素的影响。

二 正音与变音

古音分十七部矣。今韵平五十有七、上五十有五、厺六十、入三十有四。何分析之过多也?曰音有正变也。

——《古十七部音变说》

段氏认为古音少,今音多。造成古少今多的原因就是音有正变。陆法言的分部之所以有206个,是由于该书“综周秦汉魏至齐梁所积而成典型”,其中有正“音变”音,所以段玉裁说陆书“源流正变,包括贯通”。段在提到“音变”时多次涉及“音之正”与“音之变”即正音与变音的概念。例如:

音有正变....音不能无变,变不能无分也。

——《古十七部音变说》

明乎音有正变,则知古人咍音同之,先音同真,本无佶屈聱牙矣。

——《古音韵至谐说》

那么,音正与变音又各指什么呢?

古音有正而无变。故如㫺田为陈,㫺荼为舒,古先韵之田音如真韵之陈;模韵之荼,音如鱼韵之舒也。

——《古假借必同部说》

段氏认为古音皆为正音,而无变音。例如:中古先韵的“田”在上古音当为真韵的“陈”音,中古的先韵是从上古的真韵分化出来的。因此,“先”为变音,“真”为正音;模韵的“荼”在上古当为鱼韵读如“舒”,中古的模韵是从上古的鱼韵分化出来的。因此,“模”为变音,“鱼”为正音。由于历史的发展语音不能无变,变不能无分。所以,一定要清楚语“音变”化这一事实,才能知道即使中古佶屈聱牙的音,在古音里都是押韵和谐的。如咍、之中古是两个韵,但是在古音中二者同属之韵,也就是说古音中的之韵,到中古分化为之、咍两个韵;先、真在古音中同属真韵。那么,之、真就属于正音。

之者,音之正也;咍者,音之變也。(如同一台声,而怡饴在之韵,咍怠在海韵。)萧宵者,音之正也;肴豪者音之变也。(如同一肖声,而宵消在宵韵,稍旓在肴韵。同一高声,歊在宵韵,蒿膏在豪韵。)

——《古音十七部音变说》

“之”后注曰:“如同一台声,而怡饴在之韵,咍怠在海韵。”台在上古属“之”韵,以台为声符的字,如怡饴咍怠等在上古也都属于“之”韵。但是到了中古情况却发生了变化,有的在之韵如怡饴;有的在咍韵如咍;有的在海韵如怠。萧宵后注:“如同一肖声,而宵消在宵韵,稍旓在肴韵。同一高声,歊在宵韵,蒿膏在豪韵。”肖、高在上古音中都是宵韵。以肖、高为声符的字如宵消稍旓歊蒿膏在上古都属于宵韵,但是在中古却发生了分化。以肖为声符的字,宵消仍在宵韵,而稍旓在肴韵;以高为声符的字,歊仍在肴韵,蒿膏在豪韵。

这就表明,段玉裁所谓的“音之正”是指上古以后与“音之变”相对的那些韵,即相对于“音变”后新出现的今音而言,指今音系统之保留下来的与古音一致的韵。如第六部蒸韵古今读音无变,仍是音之正,登韵后产生,为音之变。

与“正之音”相对而言的“音之变”,就是指中古韵部中有些字由原来的正音裂变出来的与已有的任何古本韵都不相同的新韵,其读音或由开口度较大变为开口度较小,或由开口度较小变为开口度较大。音之变,是“音变”的结果。例如:

尤矦者,音之正也;屋者,音之變也。(如声沃烛为正音,屋韵过侈为“音变”。)…冬锺者,音之正也;东者,冬锺之变也。(锺为正音,冬韵稍侈,东韵过侈。)…耕清者,音之正也;庚青者,耕清之变也。(庚音侈,青音敛)

——《古十七部音变说》

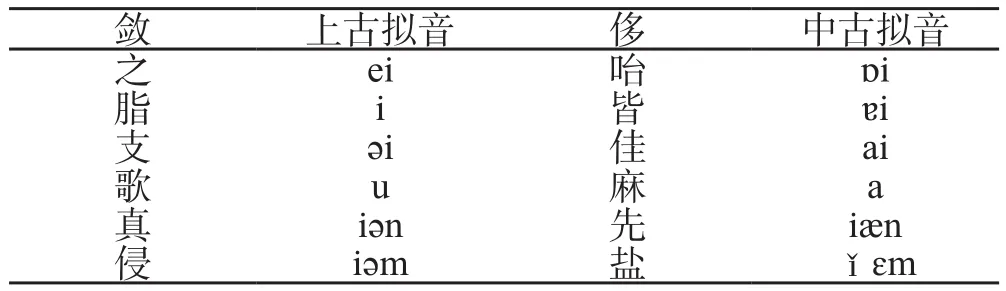

表3 古十七部音变原因举例

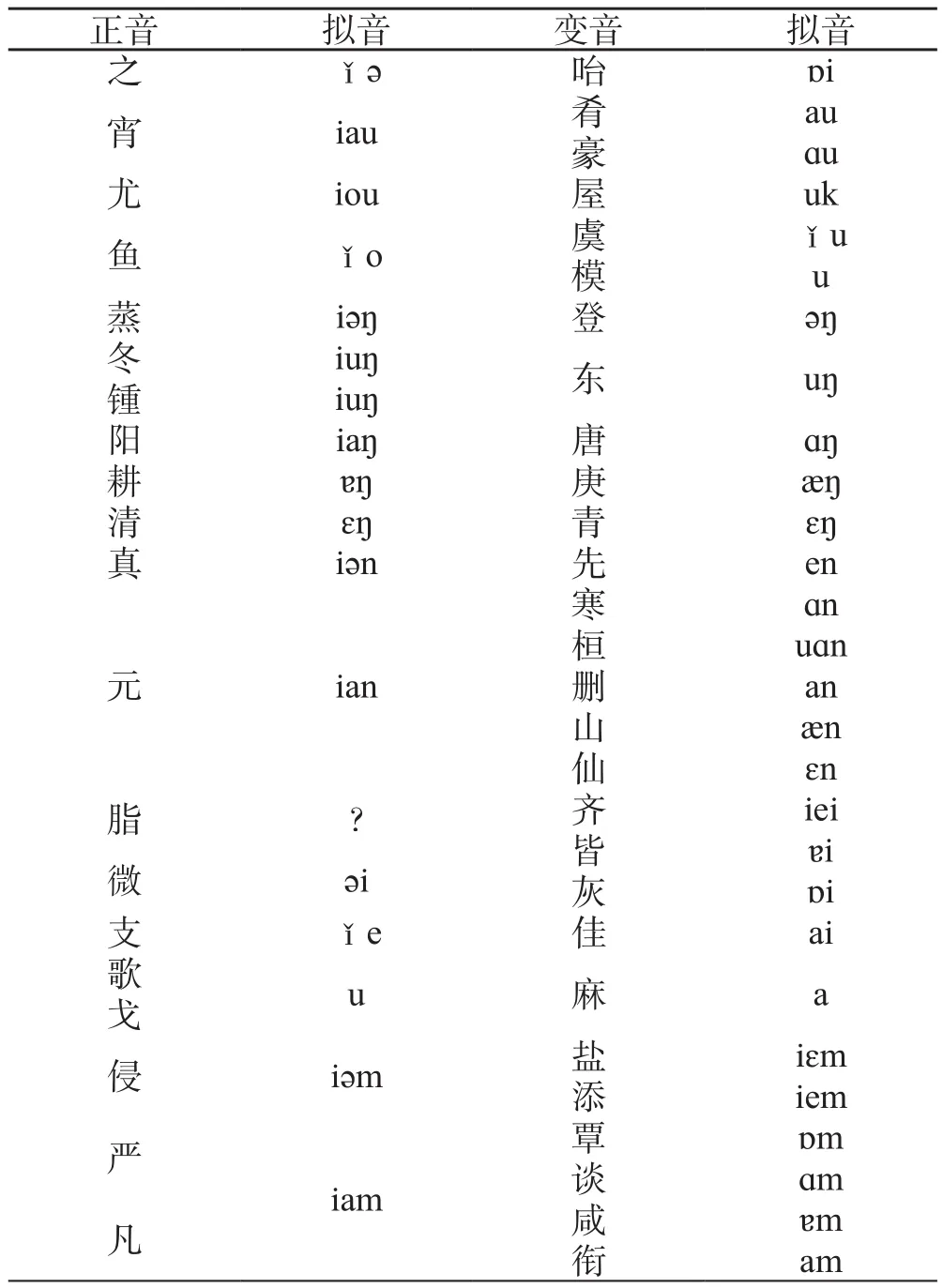

段玉裁在《古十七部音变说》中举了很多具体的音之正与音之变例子:

“之者,音之正也;咍者,音之變也。萧宵者,音之正也;肴豪者音之变也。尤矦者,音之正也;屋者,音之變也。鱼者,音之正也;虞模者,鱼之变也。蒸者,音之正也;登者,蒸之变也。侵者,音之正也;盐添者,侵之变也。严凡者,音之正也;覃谈咸衔者,严凡之变也。冬锺者,音之正也;东者,冬锺之变也。阳者,音之正也;唐者,阳之变也。耕清者,音之正也;庚青者,耕清之变也。真者,音之正也;先者音之变也。谭文欣者,音之正也;魂痕者,谭文欣之变也。元者,音之正也;寒桓删山仙者,元之变也。脂微者,音之正也;齐皆灰者,脂微之变也。支者,音之正也;佳者,支之变也。歌戈者,音之正也;麻者,歌戈之变也。”

为了更清晰地展现音之正与音之变的关系,笔者将利用语音拟测系统对其进行拟音:

表4 音之正与音之变语音拟测表

从上表的拟音来看,有少数音变是由韵头、韵尾的变化形成的语音,但是多数是由发音时开口度过大或过小造成的,例如“元者,音之正也;寒桓删山仙者,元之变也”。元[ian],由于开口度的变化形成的新韵有三个,其中有“寒、桓”是开口度过大;“山”是由开口度稍小形成的;而“删”则是由于韵头的变化形成的。再如,歌戈者,音之正也;麻者,歌戈之变也。歌戈[u]由于开口度过大形成新音麻[a]。

三 从段注的材料看“音变”

《说文解字注》中,共有十一处注明“音变”或音之变。在该部分将对这十一处的“音变”情况进行分析。为清晰呈现,仍采用图表的方式进行表示:

表5 段注语言材料举例

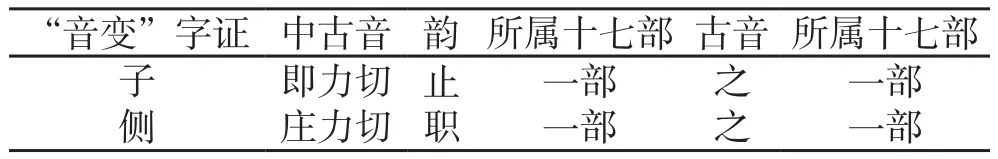

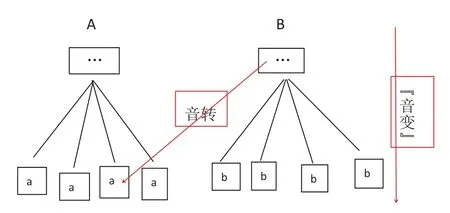

从段注中的这些“音变”和音之变来看,十处是部内的变化,有一处是部间的变化。《六书音韵表一·古今不同随举可证说》:“古音声不同,今随举可证。如今人兄荣字读入东韵,朋棚字读入东韵,佳字读入麻韵,母当妇字读入虞、遇韵,此音转之证也。”子字不读即里切,侧字不读庄力切,此“音变”之证也。音转与“音变”的区别我们可以通过段玉裁举的例证就可以看出来:

表6 音转举例

音转是“一字而古今异部,以古音为本音,以今音为音转。”也就是说某些字不随其所属上古甲部变到中古某韵,而是变到了上古乙部变来的中古韵中。如上表中的“母、妇”中古韵为虞、遇,本属第五部(鱼),而古音在第一部(之)。反过来看,第一部“母、妇”等字后来转入五部鱼。

《古今不同随举可证说》所举的“音变”例字,子在中古的读音是即里切,但是上古的读音却不同。因为“子”在中古属于止韵,在上古属于之韵。上古并没有“止”韵,只有“之”韵。“止”是“之”,发音时过侈,而产生的新音。

表7 音变字例

那么,如果用树状图来看“音转”和“音变”,就如下图:

图2 音转、音变关系图

综上所述,我们可知段玉裁说的语音发展的历时现象,是同一部内,由于发音时开口度的变化,造成语音发生变化,衍生出新的韵,形成同源异派的现象。

注释:

①本文楷体引文均来自段玉裁《说文解字注》,上海:上海古籍出版社,1988年,第815-816页。

②本文上古拟音,参照孙玉文先生对段玉裁的十七部的拟音。具体见其文章《音有正变:古之敛侈必适中》,发表于湖北大学学报,1990年第5期。

[1]许慎.说文解字[M].北京:中华书局,2013.

[2]段玉裁.说文解字注[M].上海:上海古籍出版社,1988.

[3]王力.汉语音韵学[M].北京:中华书局,2014.

[4]唐作藩.音韵学教程[M].北京:北京大学出版社,2002.

[5]唐作藩.上古音手册[M].南京:江苏人民出版社,1982.

[6]丁声树.古今字音对照表[M].北京:中华书局,1979.

[7]孙玉文.音有正变:音之敛侈必适中——读段玉裁《六书音韵表》札记之一[J].湖北大学学报(哲学社会科学版),1990(5).

[8]刘忠华.段玉裁语音“变转”理论探索[J].陕西理工学院学报,2010(3).

[责任编辑 贺良林]

The “Sound Change” Theory of Duan Yucai Ancient phonology

HUANG Ran

(Minzu University of China,College of Literature and Communication,Beijing 100081,China)

Ancient Phonological Achievements Duan mainly reflected in the "Six phonology table",throughout its ancient phonology main line,the proposed article from "The Six phonological form" of raw materials,combined with Duan cases of related words,and use modern principles of phonetics and speech intended measurement system for analysis,interpretation,in order to real,fully reveal Duan "sound change" issue.

Duan Yucai;Six phonoligy table;ancient phonology;sound change

H13

A

1008-9128(2016)06-0067-04

10.13963/j.cnki.hhuxb.2016.06.020

2016-02-28

黄冉(1986-),女,安徽砀山人,硕士生,研究方向:文字训古。