论“笔墨互为”

——以元人为例

2016-12-14□邱平

□ 邱 平

论“笔墨互为”

——以元人为例

□ 邱 平

“笔墨互为”是指笔墨的完全融合,自此笔墨再也难以分离。但其中笔、墨二者并不是平等的,而是以笔为主导。谈“笔墨互为”大致会涉及两个方面:其一,发生在形体内部,也就是“工笔画”中要晕染的部分;其二,发生在“轮廓线”上。这两方面在“互为”的过程中基本上是同步进行的,也正是这两者构成了“笔墨互为”的理论基础。“笔墨互为”最为典型的画家是元代黄公望和倪瓒,他们具有一套与前人(唐、五代、两宋)完全不同的“互为”体系,而这个体系中又有着明确的主从秩序,即笔←墨←色(←表示从属关系),这里以元初的“复古”作为引证。

一、摹古

1. 钱选

我们在谈元代初期的笔墨特征时,选取钱选作为研究对象,更多地是因为他代表了“古人”(主要指唐、五代人)的面貌。对他的研究具有两方面的价值:一方面他开启了元代绘画的序幕,对其后的元代画家有着很深的影响;而另一方面,我们又可以通过钱选来推测唐、五代人的绘画面貌,这也是受制于那个时期的传世作品极少且大多存在争议的现实情况而被迫选择的研究途径。

作为“复古”理论的发起人,钱选在行动上也确实履行了自己的主张,《穰梨馆过眼录》卷五“钱舜举设色山水”载董其昌跋:

赵伯驹、赵伯骕皆学李将军父子,精能之极。虽赵吴兴临仿但得其意度,唯钱舜举尺寸拟之,几无遗恨,此卷是已。董其昌。①

又,顾嗣立《元诗选二集·习懒斋稿》:

钱选字舜举,号玉潭,吴兴人。宋景定间乡贡进士。年少时,嗜酒,好音声,善画。山水师赵令穰,人物师李伯时,花木翎毛师赵昌,皆称具体,用笔高者,至与古人无辨。尝尝借人《白鹰图》,夜临摹装池,翼日以所临本归之,主人弗觉也。②

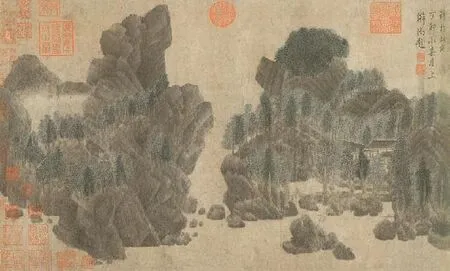

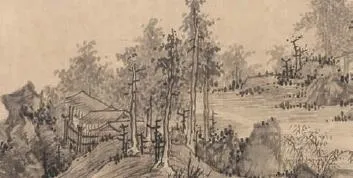

“尺寸拟之,几无遗恨”“皆称具体,用笔高者,至与古人无辨”都说明钱选的复古是严格恪守古人原本的,而赵孟頫则是“但得其意度”。所以就此可以推知,钱选的作品在细微的笔墨技巧上比赵孟頫更能够代表古人的真实面貌。如钱选的《浮玉山居图》在笔墨技法上就完全复制了《溪岸图》,其中岩石的表现手法是一种极为纤细的线皴,因为是纸本,所以墨色变化更为显著且干笔更多(图1)。也就是说,除了绘画媒材发生了变化之外,其它方面,至少是在山石的画法上,钱选是完全忠于董源的《溪岸图》的—顺着石头的轮廓和肌理用细密的线条排列出来,更像被排放整齐

的麻线。钱选之所以用这种效法,或许只是一种偶然,但也可以视作这是钱选在分析《溪岸图》莫可明辨的岩石笔法后得出的结果。

图1-1 [元]钱选《浮玉山居图》中岩石表现手法

图1-2 [五代]董源《溪岸图》中岩石表现手法

图2 [元]何澄《归庄图》中山石、树木皴后的渲染都留有明显的笔痕

从岩石最终完成的效果来看,钱选采取了从勾勒到皴再以渲染结束的三个步骤,这与《溪岸图》上的岩石结构所采取的渲染办法基本一致,只是钱选采取的是更便利、更适于表现笔性的方法③。“古涪翁”邓文原也在这幅画后边留有题跋:“董元之石,韦偃之树,画史俱列上品。此图能兼二妙,真舜举得意笔也。”

其实《山居图》继承董源的那种线皴加渲淡的手法,最早可以追溯到王维,正如姚绶在跋文中所述:“题《山居图》后,廿年前余阅钱舜举《山居图》于璜溪沈悦梅宅,生纸用笔,得王右丞家法,绿浅墨深,细腻清润,真与唐人争衡……”

综上所述,钱选虽然选择了纸本(区别于唐、五代盛行的绢本),其“破墨”仍旧是如“古人”一样的细致入微的“渲淡”,它尚未“进化”为后面我们将要论及的黄公望的那种一蹴而就的“破墨”。从《浮玉山居图》中的笔墨特点可以看出,钱选所沿袭的“界墨”仍然是独立的、清晰的,没有完全与后施的渲染融成一片—他的渲淡能够“破”的原因还在于,用淡墨来弥合“界墨”之间的“沟壑”,从而让墨线变得不再突兀—和古人别无二致。

钱选在笔墨上对于古人的继承当然是不折不扣的,但有一点我们却不能忽视—他所使用的媒材是纸本,而不是绢本—在这点上他并没有老老实实地“复古”。当然这也使他遇到了“水土不服”的尴尬—在纸本上的渲染是有笔痕的,不能做到像在绢本上一样均匀—这不得不说是一种“泥古”,即笔墨技法并没有随着媒材的改变而相应地改变。这种“困境”的化解还有待诞生出一套新的,针对于纸本的技法体系。钱选身上的这种问题在元代初期并非孤例,一般都是在由“院画”转入纸本的情况下产生的,比如何澄《归庄图》(图2)山水配景中对山石、树木皴后的渲染都留有明显的笔痕,显然不如在绢本上均匀、精致。再如姚廷美的《雪江渔艇图》就是他学习“李郭”的典型之作,在皴染上也基本沿袭了在绢本上使用的方法,所以也同样存在着和何澄相似的问题。这样的例子可以说是不胜枚举,时间上也不仅仅限于元初,而是遍及整个元代乃至元代以后,但都有一个共同点,就是都发生在那些“食古不化”的画家身上,所以这些画家最终流入画史支脉,也是必然。

2.“赵王体系”

虽然元代早期绘画是以钱选作为开端的,但成就最为突出、对后辈影响最大的还应属赵孟頫。受钱选的影响,他也同样提倡“复古”,并且在实践上履行了他的主张,可以说他将之前各个时代的风格都重新演绎了一遍:一种是以勾、染结合为特征的晋唐风格,如《谢幼舆丘壑图》《吴兴清远图》等;一种是师法董巨的,以直皴为主,如《鹊华秋色图》和《水村图》,两者分别继承了董源的两种模式—着色和水墨;还有一种是师法北宋的,多以侧笔皴擦,如《重江叠嶂图》④。所以赵孟頫的面貌是多样的,他的价值很大程度上在于“承接”。

但与钱选不同,赵孟頫的“复古”并不力求百分之百地逼近古人,用董其昌的话说就是“临仿但得其意度”。观察他的用笔,可以发现他的皴不同于钱选的那种紧密而饱含水墨的“界墨”,而是呈现出一种虚和的“文人气”,像《水村图》中的披麻皴,就大致用的都是粗涩的干笔,而且毫不拘谨,具有行草书的品质,而这正是钱选所缺少的。

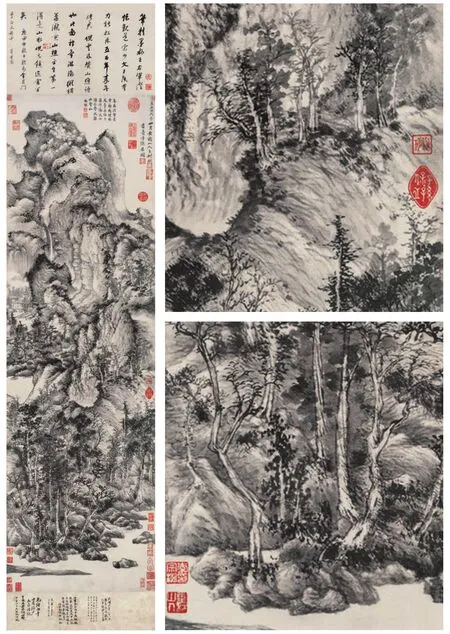

王蒙虽在年龄上与倪瓒属于同一辈分(比倪瓒还要小七岁),但他在笔墨上却更接近元初的赵孟頫,并没有表现出后生理应具有的锐气,他的个人面貌也许只能体现在皴法的形态上—牛毛皴是否由他发明虽难以考证,但它的确已经成为了王蒙的代名词。

据画史所述,王蒙所学过的“古人”包括李昇、王维、荆浩、董源、巨然以及赵孟頫等人,他对古人的学习是广泛的,这和赵孟頫有着惊人的一致,因为赵孟頫也是遍临诸家的,而且学得非常贴切到位,二者皆有着“大匠”的水准—对古人的模仿能力固然令他人难以匹敌,但也出让了一些个人的“意志”—他们更专精于“绘画”,而不是“人”。从这一点上看,也应该将这二者划归一类。正如董其昌题《溪山风雨图》云:“元四大家黄子久、吴仲圭、倪元镇皆以董巨为师,有本家笔,未尝旁出。惟王叔明取材甚多,其于前人各体,无不肖似,此册十幅是已……”⑤

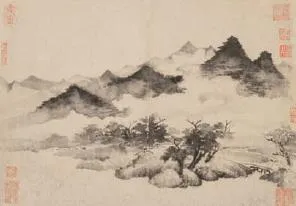

现藏于故宫博物院的王蒙《溪山风雨图册》是一组以学习古人为宗旨的册页,共十开,每一页皆有出处—仿董、巨、李、郭以及二米。其中只有仿米氏云山的一页中运用了“破墨”(图3),当然这也是对古人按部就班的临仿,因为二米“墨戏”本来就有“破墨”,而且是技法上颇可称道的亮点。而在其他几页中,就没有出现“破墨”:无论是树木还是山石,皴线的笔迹周围都是清晰、明确的,皴线之间也是彼此独立的—染自为染,皴自为皴,皴与染互不相涉(图4、图5、图6),这就说明王蒙在仿二米以外的其他几家的时候,都沿袭了他们那个时代的笔墨技法,因为无论是董巨,还是李郭,皴和染还都是分开的。

《青卞隐居图》(图7)与《溪山风雨图册》不同,更具有“写”的味道,行笔纵横脱落,不拘绳墨,且布置繁密,浓淡干湿的皴线彼此交错叠加,富有松厚浑化的气质;此种情况很容易让我们误认为王蒙在其中运用了“破墨”的手法,但其实这是无意为之的,由于皴线排布得过于繁密,就产生大量的交错,进而造成皴线之间的“互破”,尤其是对一些淡而湿的皴线,着实能够产生类似于“破墨”的效果。但我们不要误认为这就是那种标准的“笔墨互为”。我们可以选取图中任意一块山石的用墨进行分析,这是图中靠右边的一部分,画的是山的一条支脉,这里皴线的排布比较稀疏,更

容易看清皴和染的关系,可以发现在这里皴和染仍然是互相独立的,当然皴线由于使用了干、淡墨,所以显得不太突出,但笔迹仍然是清晰可见的;而染的部分主要是用不浓不淡的中间墨来覆盖的,没有模糊原本的皴线。我们还可以从图画的底部截取一整块画面,从整体上进行观察,也能够获得相似的印象。所以,通过对《青卞隐居图》的分析我们就可以得知,即便是王蒙中“写意性”最强的一路,也没有采取“破墨”的手法,至多只能是皴线交织所产生的模糊感,而这显然是无意识的“破”。

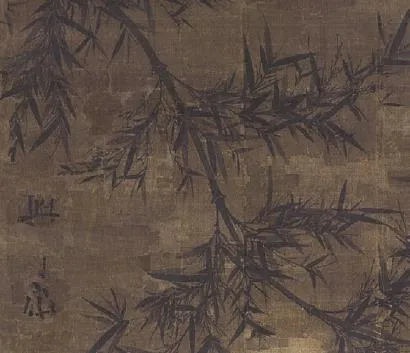

王蒙的用色和用墨一样也同样是“传统”的,都是脱离于“笔”之外的—后文中将要谈到的黄公望的那种墨色互用的倾向,在王蒙那里是看不到的,从这点看,王虽然比黄年幼,但在笔墨上却更加保守。《式古堂书画考》卷五十一载:“黄鹤山人《湖山清晓图》卷,宋锦边绫本,高八寸,长五尺余,着色湖山,掩映清晖,楼观参差,渔舟上下,仿右丞着色法,非元以后人蹊径。”《葛稚川移居图》《具区林屋图》和《太白山图》就使用了这种“着色法”(图8)—以夹叶法勾廓树叶,再以纯度很高的颜色直接点染。这种“一道汤”,不同于唐人的反复积染,所以显得更加地生辣刺眼。

在对王蒙的整体情况及其具体的笔墨特征进行研究之后,我们就可以得出这样的结论,王蒙和赵孟頫在复古上所表现出来的态度基本上是相同的,都是向前代名家进行严肃而系统的学习,且都达到了精湛的艺术造诣,绝对堪称文人中的“画家”;而在笔墨上,他们的手法也极为相似,都是恪守前人的成法,即皴自为皴,染自为染。如果需要对元代画家的风格作细分的话,他们就显然应该被划归到一起,且称作“赵王体系”。

3. 吴镇

吴镇给人以不同于其他元代画家印象的重要原因就是不惜墨,并且是皴染自为的,也就是说在用墨这个角度上他更接近五代、两宋;但另一方面,他粗壮的线皴却比他追慕的董、巨更加简率而放纵不羁,富有文人的“逸气”。另外,他的皴法中还有一种从南宋引进的纯以侧锋取势的面皴,并经常在一幅画中与线皴交替使用,例如在《草亭诗意图》中近景的一组山石中就出现了两种皴法,中间运用的是柔和的线皴,而周围的山石却用“斧劈皴”来表现,显得颇为硬朗(图9)。詹景凤也见过类似的作品,他在《詹东图玄览编》“吴仲圭大幅绢画山水”中这样描述:“全运一墨,不着色,盖兼董源、夏圭二家之意,古雅温润,仲圭用意笔也。”⑥

我们不妨再以这幅画为例来分析他的皴染关系,虽然此图是在纸本上完成的,但皴染的关系却和在绢本上别无二致,都是皴染自为的。将之和绢本的《秋江鱼艇图》比较,就可看出二者的笔墨手法是基本相同的。这样看来,他的情况还是比较复杂的。但从总体上看,吴镇的画主要继承的还是巨然。正如顾复所言:“当世游艺于画者,有一变者焉,有再变三变者焉。惟仲圭师资巨然,童而习之,老而谨守勿替,死则以和尚题墓者,如巨然付法衣授拂子,道人以身许之,至死不背其师之意。”⑦

二、以笔统墨、以墨统色

这一节的命名之所以以“笔”为中心,是因为黄公望、倪瓒对于赵孟頫的“以书入画”的不折不扣的继承,正如吴历所云:“大痴晚年归富阳,写富春山卷,笔法游戏如草篆。”⑧

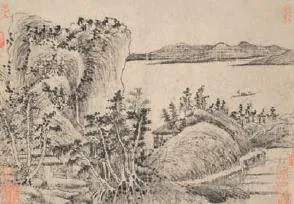

从黄公望的传世画作来看,他有“古”“今”两种面貌。一种是继承五代、北宋,色染(浅绛)的如《丹崖玉树图》和《天池石壁图》,墨染的如《九峰雪霁图》(图10),这类作品均是绢本,所运用的皴线都基本上以湿笔、中锋为主,显得非常单纯、稚拙,皴线与皴线之间缺乏柔和的过渡,后用墨(色)细染凹凸,方可成画。这与赵孟頫《洞庭东山图》的手法基本相同,它们都可以上溯至董源,体现了黄公望师古的一面,也许只有通过皴线的排布才能将他们与古人区分开来—因为元代画家的描绘物象的态度总是以取势为要,意到即止,不像唐、宋人那样面面俱到,所以会显得较为疏朗,且富有节奏感;而另一种是在董源的“披麻皴”的基础上发展而来,增加了“破线为面”的技巧,也就实现了“笔墨交融”,如《富春山居图》中山脚的描绘就是“用水笔破”的,它不像王蒙的那种即便到了山脚皴线还是彼此分清,然后再整体施染以作补充的手法(图11)。显然黄氏在此图中是没有采用五代、北宋画的那种“千锤百炼”的施染的,他用的基本上都是皴,“水笔”如果还可以称作染的话,也仅仅是“皴染”,是“一染而就”的。这种技巧在黄公望的《写山水诀》有详细的描述:“坡脚先向笔画边皴起,然后用淡墨破其深凹处……皴法要渗软,下有沙地,用淡墨扫,屈曲为之,再用淡墨破。”又说:“用描处糊突其笔,谓之有墨,水笔不动描法,谓之有笔,此画家紧要处。山石树木皆用此。”

图3 [元]王蒙 溪山风雨册之一 28.3×40.5cm纸本水墨 故宫博物院藏

图4 [元]王蒙 溪山风雨册之二 28.3×40.5cm纸本水墨 故宫博物院藏

图5 [元]王蒙 溪山风雨册之三 28.3×40.5cm纸本水墨 故宫博物院藏

图6 [元]王蒙 溪山风雨册之四 28.3×40.5cm纸本水墨 故宫博物院藏

黄公望“淡墨破”(或“水笔”)的目的在于“化线为面”,即用“糊突”笔线的方法打破笔痕之间的突兀之感。这在唐宋画家习惯使用的绢上是很难完成的。绢具有较弱的吸水性,如果在墨线尚未干透的边缘用淡墨去破,很有可能完全失去先前的笔痕,单单形成一个平板的

块面,而在吸水性较好的纸上则不然,水墨会较快地渗入,淡墨(或水笔)就无法完全融解原有的皴痕,同时又能够化解坚实的皴痕,使其边缘洇散起毛,迷蒙不清(这通常需要大量地用水,才能达到“破”的目的);另一方面,黄公望也成功地实现了笔线对于体面的统御:这种“破”在“见笔”这一点上是与皴法相同的,不同的只是换成了湿、淡墨或纯用清水而已,此时宋代所残留的染法就被替代了,它对于体面的表现已经纳入了“笔”的范畴之中。

黄公望对笔墨的改造,最终使得观者难以分清何为笔,何为墨。他所谓的“用描处”,是指皴法,也就是易于见笔的地方,而要求其“糊突”,则又不希望笔痕过于显著;相反,所谓的“水笔”则是指淡墨施染,而“不动描法”则是要求“写”出,而不是晕染或者平涂。这种笔中有墨、墨中有笔的取法,是一个笔与墨相互吸纳,同时也相互消解的过程,在这个过程中,二者都用对方的营养弥补了自身的缺憾,但同时也都为容纳对方而割舍了一部分自身原有的属性。到这里,荆浩的《笔法记》中所述的“吴道子山水有笔而无墨,项容山水有墨而无笔”的笔墨之争,也就暂时得以平息了。

《归石轩画谈》载李竹懒《六研斋》笔记云:

大痴为孙琳作。时年八十二。此幅小作屏嶂,下多石台,体格俱方,以笔腮拖下,取刷丝飞白之势,而以淡墨笼之,乃子久稍变荆关法而为之者,他人无是也。然亦由石壁峻峭者,其棱脉粗壮,正可三四笔取之,若稍繁絮即失势耳……⑨

“用笔腮拖下”表明黄公望的用笔不是纯粹的中锋;“以淡墨笼之,乃子久稍变荆关法而为之者,他人无是也”指的正是他于生纸之上的“破墨”之法,是他人(或指赵、王)所没有的,是“独创”的,它对荆关在绢本上的“破墨”法进行了改进;“正可三四笔取之,若稍繁絮即失势耳”表明黄公望的画是“平面化”的,是不追求层层叠加所能产生出来的深厚的“体面感”的。

图7 [元]王蒙 青卞隐居图 140×42.2cm 纸本水墨 上海博物馆藏

单就黄公望皴法的形态看,源于董、巨以中锋为主⑩,而倪瓒却发展出一种正侧兼备的“折带皴”。明代董其昌云:“作云林画需用侧笔,有轻有重,不得用圆笔,其佳处在笔法秀峭耳,宋人院体皆用圆皴,北苑独稍纵,故为一小变,云林、黄子久、王叔明皆从北苑起祖,故皆有侧笔,云林其尤著也。”朱谋垔则说“赵吴兴犹逊迂翁,其胸次自别乎。董玄宰云,云林仿关仝不用正锋,乃更秀润,所谓师法舍短”;清人王翚在题跋中也提到“正锋、侧锋各有家数,倪高士、黄大痴俱用侧锋,乃山樵、仲圭俱用正锋,然用侧者亦间用正,用正者亦间用侧,所谓意外巧妙也”;更为详尽的,“北苑用笔稍纵,而云林纯用侧锋,此以知作画尚偏锋也,偏非横卧欹斜之,乃是着意于笔尖,用力在毫末,使笔尖利若铓刃。竖则锋常在左边,横则锋常在上面,此之谓以笔用墨,投之无不如志,难以言语形容。若用正锋,非卧如死蚓,即秃如荒僧,且条条如描花样,有何趣味?”这些都阐明了这种特殊皴法对于体面塑造所具有的表现力。

倪瓒的这种由正转侧的卧锋,入纸的时候笔尖与笔腹是并行的,这有别于纯以笔尖行笔的中锋,由于笔尖和笔腹通常含不同量的水墨,在干湿浓淡上存在差异,因而在墨的表现上就比纯粹的中锋更具有优势,而转入侧锋以后这种优势就会更为凸显,这正是卧锋之于“绘画”的特殊意义。

图8 王蒙《葛稚川移居图》《具区林屋图》和《太白山图》中的着色法

其实,从黄公望到倪瓒的皴法演变,对于宋人来说并不陌生,从范宽的雨点皴到李郭的卷云皴,再到马远、夏圭的大斧劈皴,也同样是一个由正到侧的转变过程,发展了笔线的体面表现。不同的是,元代倪瓒的皴法中仍然带有正锋的基因,而南宋的马、夏则纯用侧锋,姿态过甚而“坠入魔界”。对于书法来说,无论如何“侧媚”,都不可以纯用侧锋而完全遗弃中锋,否则就会“偏取态自不容已”了。这也许就是为什么于书法更为谙熟的元代文人画家对“中锋”用笔不离不弃的原因吧。但回过头来看倪瓒,他的革新之处还是显而易见的,对于“侧锋”的充分发挥,除了具有宋人所同样具有的丰富的笔形之外,还有机会在用墨上获得更大的空间,这也是得益于纸张的运用。倪瓒“由中入侧”的“折带皴”在纸张上的“墨阈”要超过在绢素,同时富有“飞白”的“虚笔”也能避免“中锋”的坚实感—也许这样的分析还不够究竟—倪瓒的这种皴法其实极度弱化了笔线,它的“侧锋”部分基本上可以认作是一种“擦”(当然,我们并不否定这种“擦”带有“笔意”),以至于我们完全可以将之看作一种“枯淡”的墨染。如果说倪瓒所生活的地区所产的山石还颇富纹理,致使这种“擦”还得不到充分发挥的话,那么到了明末清初“黄山画派”的弘仁、程正揆那里—由于其所处地区山石的平坦光滑—这种“擦”的运用就更为普遍了,甚至超过了皴的分量。

笔墨之外,还有一对关系不能忽视,就是墨与色的关系。黄公望对色的态度是“以色发墨”,这样设色就不再是一个独立的绘画步骤了,他提倡一种将色加入墨的方法,“画石之妙,用藤黄水浸入墨笔,自然润色。不可多用,多则要滞笔。间用螺青入墨亦妙。吴妆容易入眼,使墨士气。”

这里,黄公望提供了一种特殊的使用色彩的方法—在水墨中掺入“藤黄”和“螺青”以挥发墨彩,这不同于职业绘画中的“染色法”—将染色作为一个单独的步骤,尤其是“积色体”(牛克诚语)绘画,还要一层一层地多次施染,这无疑是一个复杂的制作程序。黄公望对于色彩的态度,是将其作为辅助性的媒材—“不可多用,多则要滞笔”,而它所附着的对象正是水墨,这才是核心的媒材。这种情况下,颜色就丧失了独立的身份,参考上文中提出的“以笔统墨”,我们称之为“以墨统色”。黄公望的这种方法无疑减少了绘画的程序,为其增加了真率、天然的特质,经过文人改造的绘画,其过程更像是写字,而不是绘制。

无独有偶,同时代的曹知白对颜色的处理也大致如此,这大概是因为受到了黄公望的影响:“曹云西写牛毛皴,多用水墨白描,不加颜色。盖牛毛皴干尖细幼,笔笔松秀,若加重色渲染,则掩其笔意,不如不设色为高也。有时或用赭墨尖笔,如山皴纹,层层加皴,不复渲染,作秋苍景;或用墨绿加皴,作春晴景。如此皴法,玲珑不为色掩,亦觉精雅,所谓法从心生,学毋执泥。若依常赭绿之法染之,则皴之松秀,变成板实矣。”郑绩认为“若加重色渲染,则掩其笔意”,这点出了笔线与色彩的冲突,而曹知白所采用的办法是将色彩引入墨中—“有时或用赭墨尖笔,如山皴纹,层层加皴,不复渲染,作秋苍景;或用墨绿加皴,作春晴景。”—从而达到“玲珑不为色掩”的目的。反之,如果“依常赭绿之法染之”,则会使“皴之松秀,变成板实”。

另外,据郑绩所述:“王叔明画云头皴,用赭墨笔,依墨笔加皴,钩出背面……此法明净苍秀可爱。况墨皴与赭皴,笔笔玲珑,不为色掩。予岂目睹叔明用色用笔而知耶?但见叔明多是此体……”王蒙在使用赭墨上和曹知白完全相同。

《雨窗漫笔》:“设色即用笔用墨,意所以补笔墨之不足,显笔墨之妙处。今人不解此意,色自为色,笔墨自为笔墨,不合山水之势,不入绢素之骨,惟见红绿火气,可憎可厌而已。”在“笔墨互为”的基础上引入颜色,即“笔墨色互为”,反之则是“色自为色”“笔墨自为笔墨”。郑绩《梦幻居画学简明》对文人绘画的设色法则讲解得相当详细:“如春景则阳处淡赭,阴处草绿;夏景则纯绿,纯墨皆宜,或绿中入墨,亦见翠润;秋景赭中入墨设山面,绿中入赭设山背;冬景则以赭墨托阴阳,留出白光,以胶墨逼白为雪。此四季寻常设色之法也。又:如秋景阳处纯赭,赭中入墨,以见秋苍。”这里所说的设色也包括将墨掺入色的方法,以增加苍厚之感。当然这是针对于浅绛山水的色法,与我们前面所说的为墨笔润色的方法是相反的—前者的核心是色,墨是辅助性的;而后者的核心则是墨,色相反而是辅助性的。这也印证了“互为”的基因在文人绘画中是普遍的,它同样进入了染色之中。

不仅如此,“互为”的现象还存在于不同的色彩之间。如郑绩说黄公望:“先用墨水染出背面后加润色,一石全赭,一石全绿,一石全墨,而蓝、绿、墨、赭之外,又有赭入绿、绿入墨、墨入赭、赭入蓝、蓝入墨、互相兼色,分别相间,通幅嶙峋中层次显然,或竖或插,片块不紊,甚觉苍古。”

综合来看,职业绘画中运用笔、墨、色的方法与文人绘画的不同之处就是,前者是将笔、墨、色作为独立的步骤进行叠加,而后者则是将三者混揉在一起一次性地挥就,而“笔”在其中处于核心的位置。

这种关系粗略地用图示说明即:

三、以线为面

1. 重勾

元代绘画中,还有一个现象容易被忽略,但却是画法演进中的关键一环即“重勾”—人们通常容易将之理解为对原有勾线的强化,而这种强化必须严格地依循原始的笔迹,用浓重的墨线将其覆盖。这种“重勾”大多存在于唐、宋,而在元代文人画家那里,“重勾”则“不可泥前笔”,且被赋予了更为丰富的内含。

以“积墨”著称的清代画家龚贤曾经讲过:“文人之画有不皴者,惟重勾一遍,重勾笔稍干即似皴矣。”又说:“轮廓重勾三四遍,则不用皴矣。即皴亦不过一二小积阴处耳。”“重勾”在这里的用意是与皴法相同的,我们知道,龚贤是擅于积墨的,他这句话的意思就是将勾线(轮廓)看成一个面,从而在线中做面的文章。这样,“笔”就悄然地被“墨”所消解了。说得更清楚一点就是,“重勾”到了文人这里,出现了墨色的层次变化,从而具备了表现体面的功能,所以对于形体内部空间比较狭窄,皴法难以施展,或形体本身质地光滑而少有纹理的情况,在“勾”的内部亦可以充分地表达体面关系,这就是龚贤所谓的“有不皴者”了。这种画法在黄公望,尤其是在倪瓒和王蒙那里极为普遍。

当然,除了“重勾”以外,元代文人画中还有更甚者—纯不作勾,多出现在写意性较强的画作中,这种情况一般是边皴边勾、勾皴难辨的,通常要辅以点法,否则就要“皴成一片”了,黄公望的《富春山居图》中可以找出大量这样的例子。

简而言之,重勾就是“以线为面”,是积墨(或可称为“积笔”),是用笔线来构造“纵深”。它“升级”了本土的笔线,从此之后“线性”再也不是“平面化”的代名词了。如果我们回顾到魏晋时期对于外来“凹凸法”(那个时候还是将外来技法直接挪移至本土,具有明显的拼凑痕迹)的引进,就会发现经过近千年的时间,中国绘画已经拖过笔线实现了体面表现的本土化—以线的叠加来表现纵深的层次,这不能不说是一个伟大的成就。

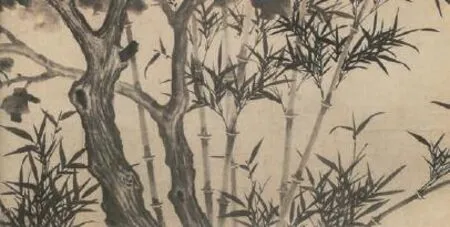

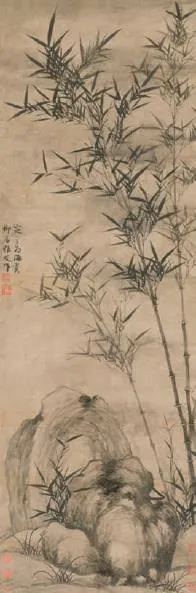

2. 竹画中的“重笔”

图9 吴镇《草亭诗意图》中的山石皴法

图11 黄公望《富春山居图》中山脚笔法

图10 [元]黄公望 九峰雪霁图 116.4×54.8cm纸本水墨 故宫博物院藏

在对“重勾”有了一个全面的认知以后,我们不禁要问:山水中的“重勾”是否是孤证呢?不是,因为我们还可以在元人的“竹石”中找到类似于“重勾”的手法,而且几乎可以断言,对于这个现象美术史家尚未给予足够的观察和重视—文人画家所绘的竹子的竹竿,乃至竹枝中普遍绘有“筋脉”—这个现象之所以引起笔者的注意,源于这样一个问题的提出—宋元人画竹的方法与近现代全无差异吗?在近千年的绘画发展史中画竹的方法是否有可能一成不变?只要细查原作,我们就会发现其中隐藏着一个重要的问题,就是除“戏笔”以外的严格意义上可以称为“绘画”的竹画,都会在竹竿之上补绘“筋脉”,这种取法显然和山水画中的“重勾”如出一辙,它们都是力求利用笔线的叠加来构筑体面,以增加其作品的“绘画性”。显然在元代,画家们还未能像近现代画家一样“脱尽物象”,潇洒到单纯地以一竿粗线告罄。

现藏于台北故宫博物院的文同《墨竹图》(图12)就不是一遍画成的,而是用淡墨写出竹竿、竹枝以后,再用浓墨勾出内部的骨骼,尤其是在竹节以及分出竹枝的地方,这种“重笔”(对于这种重复的用笔,我们不便称之为“重勾”,因为它显然不涉及“轮廓”的问题,所以代以“重笔”称之)刻画得尤为精致、不苟。

元代文人画竹基本继承了文同的方法,也是用“重笔”醒出竹子的筋脉,以刻画竹竿的内部结构。如故宫博物院藏李衎《四清图》中的每根竹节附近都勒有数条较为浓重的“重笔”(图13),由于是在纸本上绘制的,所以笔触比绢本上绘制的《墨竹图》更为清晰,显得有些生硬、笨拙,竹枝上的“重笔”似乎已经被省略掉了;又如吴镇《墨竹谱》竹节处的墨色显得浓重而醒目,应该也是“重笔”所致。特殊之处是吴镇在这里还利用了破墨的效果,隐没了笔触,这种手法似乎比李衎在《四清图》中显豁的“重笔”要高明一些。

史料中也有相关记载,可与图像互为佐证。清人戴熙就对此有过细致的观察:“齑生八兄嘱写墨君,尝见梅道人竹卷写节处多用擦笔;倪云林竹石,其石法皴染极细密。以是知元人草草之笔差工于胜国也。”戴熙观察到元人画竹并不同于他所处时代的画法,“擦笔”是为了加强表现竹竿的体面层次,不同于“大写意式”的“戏笔”,严格地说它还不能称为“绘画”。

无独有偶,《习苦斋画絮》中还有一处也谈论了这方面的问题:“梅花庵画竹节,画后复勒数笔,此法今不传,盖古人极草率处,皆经营惨淡也。”这就是以“重勾”的方式“勒”出

竹子的筋脉,当然对于生活于清代的戴熙来说这算得上是“经营惨淡”,这是与清代相对简单的“写意”对比所产生的结论。其实,这是元人对于“绘画”的普遍追求—用笔线的叠加来塑造具有层次的体面结构—还没有“发展”到清代的那种“戏笔”大行其道的年代。

除了竹竿之外,竹叶中也存在着“重笔”,如果不仔细观察是很难察觉到的,这体现了绘画中不同部分手法的一致性。比如顾安《竹石图》(图14)和《拳石新篁图》中的竹叶上就有比较明显的牵丝,是以浓墨、干笔写出的,形象极为逼真。

3. 重勾的变体—似连非连的点子

……至若笔有脱节,苔可以接也;皴有遗漏,苔可以补也;合者欲其分,苔可以分也;连老欲其断,苔可以断也。借宾以成主苔,虽数点而取助匪轻。俗手辄谓点苔为作画之末事,何异俗医不知甘草之有大用,动于方末缀书,谓其能合群药。夫甘草岂仅合群药之用哉!知此可以云点苔。

《南宗秘诀》将点苔比喻为甘草,说它的作用有如甘草在用药中的作用,应潜心经营,而不应视为“末事”。

……而山脊接连处,亦须点出气脉,一起一伏,势若游龙,虽千点万点,不嫌为多,岂可以盖掩皴法漫乱而论之哉!……概其名曰点苔,不必泥为何物。

论者不拘泥于前人“点苔原为盖掩皴法之漫乱,既无漫乱,又何须挖肉作疮,此以点苔为不宜矣”的成见,肯定了“点苔”的妙用—“山脊接连处,亦须点出气脉,一起一伏,势若游龙,虽千点万点,不嫌为多。”—它最初源自具体的物象,但后来又“不必泥为何物”。这样看来,点苔诚然可以理解为一种手段,一种“笔不连而意连”的重勾,说它是一种重勾是因为它们都在于有选择地“提醒”勾线,赋予勾线更多的层次感。与“重勾”不同的是,点苔的行笔方向一般是垂直于勾线的,当然也就不存在“泥前笔”的担心了;且又是“笔断意连”的,所以它的意义在于丰富了笔墨的表现手段。

四、小结

戴熙曾说:“宋人重墨,元人重笔。”墨自为墨,笔自为笔,在宋代仍旧是有的,但它只是这个时代的尾声;笔墨互为,墨为笔驭,墨就再也不能够自为了,所以说是元人完成了墨染的本土化,他们让中国的绘画重新回到了晋唐以前笔线统治的时代,当然这不意味着退回到古代,而是经过近千年的笔墨的磨合之后的再现,所呈现出来的“笔线”自然负载了更为丰富的内容。

图12 文同《墨竹图》中竹枝内部叠加的“重笔”与竹节相接

图13 [元]李衎《四清图》竹节附近的“重笔”

图14 [元]顾安 竹石图 170×65cm纸本水墨 故宫博物院藏

(作者单位:广西艺术学院)

责任编辑:陈春晓

注释:

①卢辅圣《中国书画全书》第13册,上海书画出版社,1993年,第33页。

②[清]顾嗣立《元诗选二集·习懒斋稿》,中华书局,1987年,第85页。

③谈晟广《宋元时代董元图式的流传与钱选〈浮玉山居图〉》,《美术观察》2009年12月,第105页。

④据柳贯题,此图乃临王诜《烟江叠嶂图》。

⑤《梦园书画录》载董其昌题王蒙《溪山风雨图》,卢辅圣《中国书画全书》第12册,第232页。

⑥[明]詹景凤《詹东图玄览编》,卢辅圣《中国书画全书》第3册,第2页。

⑦[清]顾复《平生壮观》第4册(下),上海书画出版社,1993年,第254页。

⑧《归石轩画谈》载“吴墨井画跋四则”。

⑨俞剑华《中国古代画论类编》,人民美术出版社,2004年,第761页。

⑩应该引起注意的是,黄公望的披麻皴在皴线向下走笔的过程中,侧锋呈现出增长的趋势,这可能是倪瓒折带皴的先导,我们在倪瓒的早、中期作品中可以看到这个微妙的“转承”。