借助想象 提升素养

2016-12-09张卫其

张卫其

全面提高学生的语文素养是语文课程的一条基本理念。“语文素养”的提出,是第八次课改的重大理论贡献。新课标关于语文素养的表述与实验稿相比有两点发展:一是丰富了语文素养的内涵,把“方法与习惯”纳入素养的视野,在原有“热爱祖国语文的思想感情”“语言积累”“语感”“思维能力”等方面的基础上,增加了“初步掌握学习语文的基本方法,养成良好的学习习惯”的内容;二是清晰了语文素养的形成途径,指出了实现语文教育的育人功能,必须“通过优秀文化进行熏陶感染”。

语文素养是一个复杂的、多因素的、多层次的综合概念,其核心是在语文实践中习得语言、发展思维、传承文化。发展小学生的语文核心素养,可以借助优秀文化的熏陶感染。

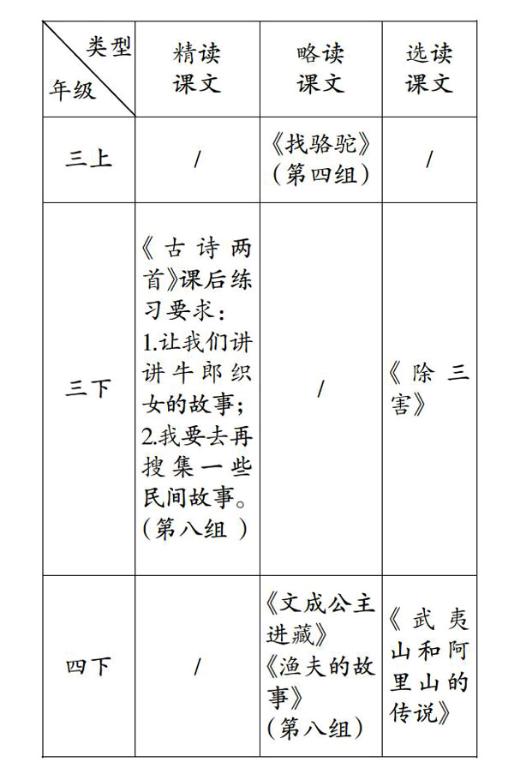

民间故事是中华民族优秀传统文化的重要组成部分。它是由劳动人民集体创作的一种散文体口头叙事文学作品,具有鲜明的特点。一是故事情节有规律,便于讲述;二是故事中经常出现神奇的人或人格化了的物,语言充满神奇而又诗意的想象;三是往往反映了人类社会的生活百态或者表达了人民大众的理想愿望,主题美丽、温暖。以第二学段为例,人教版在教材中安排了五篇民间故事,主要出现在略读课文和选读课文中,并在一篇精读课文后的练习中也出现了关于民间故事的学习要求。(详见右表)

如何充分发挥民间故事的课程价值,引领学生在语言实践中促进语文核心素养的发展?我们可以充分挖掘民间故事中的特质——“想象”元素,着力培养学生的想象力。因为,在民间故事的三个特点中,“想象”是贯穿民间故事的核心:故事情节或曲折、或复沓回环,源于想象;故事语言与内容吸引听众,基于想象;故事主题表达诉求,也是基于现实环境的丰富想象。

一、借助想象,习得语言

习得语言是指在丰富多彩的语言实践中,通过主动的梳理、整合,逐步掌握祖国语言文字特点及其运用规律,形成个体的经验,并在具体的语言情境中正确运用语言文字进行交流、沟通。语言实践必须借助文本进行,民间故事中丰富的想象元素正好为促进语言建构提供了最佳素材与土壤。

1.梳理整合,发现规律

民间故事种类繁多,不同的故事呈现出不同文本的特有价值。如《武夷山和阿里山的传说》是人教版四年级下册的一篇选读课文。细读文本,我们会发现,从文本核心价值来看,这篇故事不同于其他民间故事,这是一篇有关自然景物形成的民间故事,是老百姓根据现有的自然景物进行的想象,它属于“民间地名类故事”。为带领学生梳理这个故事的独有之处,整合这类民间故事的特点,从而发现“民间地名类故事”的特有创作规律,我这样展开教学:

师:刚才大家从“妖怪出现”“花珊除妖”这些情节中充分感受到了这个故事充满神奇的想象。那么,故事中有没有现实生活里真实存在的内容?

生:武夷山、阿里山、武夷山上的巨石、阿里山上的红桧树。

师:这两座山在故事中发生了什么变化?请你借助“助学单”说一说。

生:很久以前,东南沿海的武夷山和台湾的阿里山是连在一起的。后来出现了妖怪,花珊勇除妖怪。最后武夷山裂开了,西边就是现在的武夷山,东边就是现在的阿里山。

师:文章是怎样紧扣武夷山、阿里山这两个地点,描述它们的演变过程的呢?自由读,小组内用小标题排列出演变的

过程。

生:(讨论梳理)武夷山和阿里山连在一起——武夷山裂开 ——形成台湾海峡,西边成为武夷山,东边成为阿里山——母亲变成巨石——花珊变成红桧树,山上形成日月潭。

师:这个变化是一下子发生的吗?

生:不是。“形成了”“一天天过去了”“渐渐变成”“天长日久”,这些词说明变化时间长,很

神奇。

师:这类民间故事是关于自然景物的,每一个景物的形成和变化,都充满了老百姓神奇的想象。请你们再读两篇文章《神女峰的故事》《日月潭》,你有什么

发现?

生:也是围绕景物变化的过程展开叙述的,变化的时间很长,变化也很神奇。

师:请你们发挥想象,尝试写一篇《望夫石》的来历故事。(出示图片)

教学中,我通过引导学生对故事情节的梳理,使他们发现,这类故事的个性就是围绕景物的变化展开叙述。景物的“变化”是比人物表现更富想象力的元素。学生只要了解其特有的规律,在群文阅读中发现规律,并尝试学写,使理解内容和体验写法自然交融,就能习得文本的表达顺序与语言规律。

2.听说并举,运用语言

很多民间故事的情节具有复沓的特点,我们可以引导学生将他们获得的言语活动经验在语言实践中自觉地运用。如《文成公主进藏》的故事情节就是训练学生想象力、让学生运用语言的极佳范本,执教者蒋军晶老师是这样处理的:

师:蒋老师读一遍,故事情节就能讲了。你们信不信?你喜欢听哪一个,我就讲哪一个。

生:“一条大河”。

师:(讲述)……小鸟说……只见她……从此以后那座桥就叫作“内地桥”。

师:怎么样?为什么我现在读一遍就能基本上讲下来?

生:因为你记住了这个格式,先是遇到了什么困难,然后是解决方法和结果。

师:民间故事就是这样,很多情节其实是有格式、有规律的。这是个克服困难型的民间故事,它的格式就是“动物来说话,公主来出手,神奇延续久”。你们来试试。

(生四人一组合作,一人说一处困难。)

师:《文成公主进藏》其实有很多版本,其中有一个版本提到了日月山,山上的土都是火红色的。为什么会这样呢?下面请你们创编。开始!

生:走着走着,文成公主又遇到日月山。她并没有退缩,只见她一只手把整个山撑了起来,把它抱到日月之中去。她太累了,手都磨出血来了,从此以后,日月山的土就变成红色的了。

民间故事的创编有写作密码,蒋老师紧紧扣住《文成公主进西藏》这个故事的情节范式,让学生在听、说中发现情节密码。然而蒋老师并没有止步于此,而是充分调动学生的想象力,在“范式”的框架下让学生的想象自由驰骋,并引导学生口头创编故事。这样,学生既掌握了民间故事情节演绎的方法,同时也获得了言语表达的技能。语言学习始于模仿。只有充分挖掘教材的文本特点,为模仿提供阶梯,让想象力为语言添砖加瓦,学生才能发现已经积累的语言材料之间的联系,将自己获得的语言材料整合成有结构的系统,习得语言,发展语文素养。

二、借托想象,发展思维

思维发展是指学生在学习语言文字的过程中思维能力、思维品质的提升。语言的发展与思维的发展相互依存。从学习活动的角度看,思维贯穿于学习活动的始终。充分挖掘民间故事中的文本内容,借托想象,能促进思维的发展。

1.发现探究,感悟形象

我国四大民间爱情故事之一的《牛郎织女》,因故事曲折,情节感人,千百年来,一直被人们津津乐道。三年级下册《古诗两首》的课后练习就提出了“让我们讲讲牛郎织女的故事”的要求。中国民间故事不计其数,这篇故事之所以被称为中国四大民间爱情故事之一,除了情节动人,还有其他原因——故事元素丰富,寓意深刻,故事中的动物的设置与其本质特征有关。学生讲述完故事后,我就抓住民间故事中动物的象征意义展开教学。

师:你们觉得,故事中的老牛是一头怎样的牛?

生:很忠诚的、忠心耿耿的牛。

生:知恩图报的牛。

师:请教大家一个问题,“老牛”可以换成别的动物吗?

生:不行,牛郎放的是牛。

生:牛忠厚老实,与象征意义有关。

师:你的想法更有意思。这是当时老百姓的中国梦:男的在田里耕作,女的在家纺织,加上儿女一双,生活就美满了。动物不能换!

师:请大家发挥想象,猜猜这些动物的象征意义。

(生完成如下:

狐狸——阴险狡诈

蜜蜂——勤劳无私

黄狗——忠贞不渝

骆驼 ——任重道远)

师:民间故事中的动物不是随便设置的,与动物的本质特征有关。

在这个片段中,我极大地调动了学生的已有知识经验和学习兴趣,让学生的思维从迷茫走向清晰。厘清每种动物的象征意义后,又将学生的认识进一步深入:民间故事中动物的设置与其本质特征有关。在培养学生想象力的同时,也发展了他们的阅读思维。

这样的教学,也激发了学生以后阅读民间故事的思维触角。比如在读《孟姜女哭长城》《梁山伯与祝英台》和《白蛇传》时,学生就会思考:为什么是哭倒长城,而不是屋子、大山,仅仅是因为丈夫修筑长城吗?为什么梁山伯和祝英台要双双化蝶,而不是化成小鸟?为什么白蛇要被压在雷峰塔下?

2.归纳概括,表达观点

想象力是在知觉材料的基础上,经过新的配合而创造出新形象的能力。优质的想象力不是胡思乱想、凭空猜想,它是以一定的文化作为根基,充满逻辑性和思辨性的。单个看,民间故事中的人物外貌、形象各不相同,但把同类民间故事放在一起看,就能发现故事中人物与情节的共同点。如果能够引导学生归纳和概括基本的语言现象和文学形象,并能有依据、有条理地表达自己的观点和发现,学生的思维能力一定能得到进一步发展。

比如,在学完《牛郎织女》之后,教师可以拓展补充其他两大民间故事《白蛇传》《梁祝》,引领学生以菜单式表格梳理这三则民间故事情节发展的共同点。表格中列出“男主角、女主角、反面人物、经历困难、最终结果”等五个维度,引导学生对文本彼此之间存在的异同进行深入思考:反面典型人物有着怎样的共同特点?每个民间故事的情节发展有着怎样相同的模式?

然后,再出示《孟姜女哭长城》的故事背景,让学生发挥自己的想象,用关键词猜测填写表格中的男主角、女主角、反面人物、经历磨难、最终结果,最后读读这则民间故事的原文,把原文和自己创作的故事进行比较,学生会发现,这一类“民间爱情故事”的密码已经被自己破解。

这样基于想象力培养的民间故事阅读教学,已经升格为对传统文化现象的探寻,对学生的阅读影响将是深远而持久的,对学生的思维发展、语用能力提升也是有效的。

三、借用想象,审美体验

语言实践活动是形成审美体验、发展审美能力的重要途径。很多民间故事的主题表达了老百姓对美好生活的向往或对人物的赞颂。在语言实践中,基于想象力培养的教学能够促进学生的审美体验。

1.还原场景,体验情感

“只有将想象与现实基础、社会经验相结合,使想象具有一定的合理性、逻辑性和思辨性,同时又拥有丰富性和独创性,这样的优质想象才能推动社会的进步。”因此,在民间故事教学中,应注重培养学生的优质想象力,将想象力的培养与社会生活相结合,与语言文字运用相结合,让学生运用联想、还原情景等方法,提升想象的品质,促进语文审美情感的体验。如盛新凤老师在教学《文成公主进藏》一文中,安排了一个还原场景的

环节。

师:接下来,我们来听一段录音,听听历史学家是怎么来讲这个故事的。

(听录音)

师:你听到了哪些与故事中不一样的信息?

生:文成公主坐船的时候脸色苍白,她晕船。

师:她只是一个普通的凡

人,而且是一个在深宫中长大的公主。所以,从她过河的艰难中,我们可以猜测到,她过沼泽地容易吗?过乃巴山容易吗?盛老师给大家提供两组词语。(出示两组词语)

师:请你发挥想象,想想文成公主是怎么过沼泽地的,怎么过乃巴山的。选择一件事,像刚才那位历史学家一样讲一讲。

生:文成公主一进沼泽地,

就闻到一股腐臭的气味,死气沉沉。文成公主心想:我一定要过去!于是,她就和随从们踮着脚尖,踩着草墩,小心翼翼地走。虽然有会陷下去的危险,但她一直坚持着,终于过了沼泽地。

师:(配乐描述)正像同学们描述的那样,文成公主在恶劣的气候中,忍着背井离乡的痛苦,怀着建设西藏和让藏汉人民永远团结的美好心愿,在这条唐蕃古道上艰辛地跋涉了两年多,终于到达了西藏。

在这个教学片段中,盛老师别出心裁地安排了还原真实历史的教学,并提供两组词语的辅助,让学生在想象中感受到了一个真实的文成公主,体验了西藏人民爱戴文成公主的真正原因,这是对故事中人物“美”的深切认同,这比直接出示文章最后一段宣讲文成公主进藏的意义,效果更好。

2.补白情节,感受魅力

民间故事中的想象神奇,但并非天马行空。培养学生的优质想象力,需要将合理想象与运用祖国语言文字表达自己的审美体验融合在一起,进而才能发展审美能力,提升语文素养。

以《牛郎织女》的教学为例,讲到故事的结尾,我问学生:“王母娘娘用玉簪一划,就出现了一条天河。牛郎不是有神奇的牛皮吗,怎么就飞不过去了呢?这怎么解释?”学生无言以对,有些孩子甚至觉得这个故事不合理。这时我出示了《白蛇传》的片段,引导学生从中寻找灵感。学生很快就发现了“水漫金山”故事片段中的一句:“大水涨一尺,长堤就长一尺;大水涨一丈,长堤就涨一丈。任凭波浪怎样大,总是漫不过去。”于是,我让学生把这一句式运用到《牛郎织女》的故事中来,让他们发挥想象,解释一下牛郎有神奇的牛皮也飞不过天河的原因。学生讲得津津有味:“天河波涛汹涌,牛郎飞高一尺,天河就涨高两尺。牛郎飞高一丈,天河就涨高两丈。牛郎飞前一尺,天河就变宽两尺。牛郎飞前一丈,天河就变宽两丈。任凭牛郎怎么飞,就是飞不过去。”

在这个情节补白中,不仅解释了民间故事中看似不合理的想象,更是在句式的运用中,进行了民间故事独有的基于语言文字训练的审美创造。

四、借重想象,传承文化

文化传承是指学生在语文学习中,能继承中华优秀传统文化,理解、借鉴不同地区和民族文化的能力。语言文字不仅是文化的载体,还是文化的重要组成部分。我们可以借助想象力的培养,在语言文字的实践中实现文化传承。

1.对比辨析,促进文化传承

在我国民间故事中,有一类叫“三兄弟寻宝”的故事。故事梗概大致为:由于父(母)亲的命令,三兄弟去寻宝。老大先去,但路上遇到了困难,或者受到了某种诱惑,就放弃了寻宝;接着老二去,也因为同样的原因放弃了;最后老三出发去寻宝,他克服了种种艰难险阻,抵制住了各种诱惑,成功地取得了宝贝。这类故事在我国大部分地区都有流传,如云南壮族地区广为流传的《壮锦》,彝族的《金果》,回族的《金雀》《窖山取宝》《三个儿子》等均是其典型的文本代表。

这类故事怎么教?对比辨析是最好的方法。可以放手让学生读一组“三兄弟寻宝”的故事,并在组织讨论中不断放大此类故事的相同点:一是具有鲜明的对比性,让老大、老二失败,老三成功。二是老三都会经历“冒险的召唤→出发→被传授某种奥秘→战胜‘妖魔→取得宝物归来”这样一个过程。三是故事的主题都是为了表达孝顺父母或者为了追求幸福的生活,渴望用一个不俗的东西来改变自己贫困的生活,是广大劳动人民美好愿望的理想寄托。

在不断放大此类故事共同点的过程中,“老三谨遵教诲,坚持到底”的人物形象不断凸显,学生对不同民族“凭借不断努力追求幸福生活”的共同愿望得以理解,在学习语言的同时继承了中华优秀传统文化。

2.预测推论,促进文化理解

不同地区、不同民族、不同国家都有各自的民间故事,我们要让学生能借助语言文字的学习,理解、包容不同的文化。比如,不同地区与国家都有“机智人物的故事”,我们可以尝试把这些故事进行组合,让学生在群文阅读中发挥想象,促进文化理解。何夏寿老师是这样展开“机智人物的故事”教学的。

师:谁能用你们的家乡方言,给大家讲一讲《阿凡提》的故事?

(生讲故事)

师:让我们骑着阿凡提的小毛驴,去古老的欧洲,在格林兄弟的介绍下,认识一位聪明的

牧童。

师:(出示故事开头)先猜一猜,这个牧童面对难题可能会有哪些表现?

(生将阿凡提的智慧移到了牧童身上)

师:请自己读,你刚才的哪些想法和故事中牧童的聪明表现不谋而合?

……

我们发现,学生依托想象,自觉地将阿凡提的智慧移植到了小牧童身上。学生还发现这类“机智人物的故事”不仅故事情节雷同,都是富人先刁难穷人,穷人凭着自己的聪明反击他们,最后取得了胜利,而且人物的表现也有共同之处,许多想法和自己的预测推论不谋而合。这样基于想象的预测推论,有效促进了学生对不同区域、不同民族、不同国家的文化理解。

民间故事有其独特的课程价值。教学中,借助想象,充分挖掘文本的独特价值,通过具体的语言实践活动,灵活采用不同的教学方法,学生的语用能力才能提升,语文核心素养才能得到切切实实的发展。

(作者单位:浙江湖州市安吉县凤凰山小学)

责任编辑 杨壮琴