如何构建“学导课堂”

2016-12-09张卫其

张卫其

2016年9月,《中国学生发展核心素养》总体框架正式发布,这项历时三年的研究成果,明确了“21世纪应该培养学生什么样的品格与能力”。众所周知,发展核心素养只有通过学科教学才能落实。以小学语文教学为例,到第三学段结束,学生应具备的语文素养主要有五个方面:一是掌握基本的语文知识,包括汉语拼音知识、词汇知识、句法知识、篇章知识、修辞知识、文学知识;二是积累比较丰富的语言,包括课内和课外一些优美的语言及其语言形式;三是初步的语文能力,包括基本的“听、说、读、写、书”的能力;四是必备的语文学习方法和习惯,包括不动笔墨不读书、勤查工具书、书写整洁、认真听讲、善于思考、敢于质疑、勇于创新等习惯;五是比较丰富的语文情感,包括热爱祖国语言文字、传承优秀传统文化、尊重多元文化等。在这些素养中,初步的语文能力和必备的语文学习方法、习惯无疑是“核心素养”之一。爱因斯坦曾说过,“教育无非是将一切已学过的东西都遗忘后所剩下来的东西”。遗忘掉的就是所学的具体知识与内容,而剩下来的就是品格与能力。

在当下的语文课堂中,我们更多地关注了学生在这节课中“学到了什么知识”,作为媒介、材料的知识变成了教学的目的,也因此,“教为主”成为低效语文教学的重要症结。教师的教学设计始于教师自身“潜意识”的知识教学:从我怎么理解这篇课文,到我怎么设计这篇课文的教学,再到怎么让学生跟着我的思路走,从而完成教学目标。“我”字当头,以“教师为中心”,以掌握知识为唯一目标。教育成了“为了知识的教育”,而能力和素养却被弱化、被边缘化了,有知识、没能力、缺素养就成为我们教学最致命的问题。

语文学科知识只是形成学科素养的载体,学科活动才是形成学科素养的渠道。基于学科核心素养发展的语文课堂,必须要从以“教知识”为基点转向以“学知识”为基点。我们可以建立一种以学为主并得到恰当指导的“学导型”课堂:基于学生的学习起点确定教学目标、选择教学内容,以学生的自主学习活动为主体充分展开推进学习活动,以优化学生学习能力为主要目标评价其学习效果,达到“教—学—评”的一致性,提高课堂教学效率,培养语文核心素养。

一、学导课堂的起点:把握学习基点

把握学习的起点,是教学成功的先决条件。教学中要把握好三不教:学生已经会的不教;学生自己能学会的不教;教了学生也不会的现在不教,留待以后再教。但很多时候,许多教师都在“本该不教”处“拼命教”,造成有的学生“吃不饱”,有的学生“吃不了”,课堂看似热闹,结果学生却收获不大。那么该如何了解学生的学习起点呢?

1.进行前测

教学前,用问题测试学生对文本的理解程度,有助于把握学生的学习起点,使教学重点突出,具有针对性。

如《花的勇气》是人教版四年级下册“生命主题”中的一篇略读课文。全文细致而生动地描写了作者四月份在维也纳寻花的经过以及由此产生的心理感受。文章构思精巧别致,以作者跌宕起伏的情感变化为线索,寓情于景,情理交融,耐人寻味。精美的文笔和深邃的内涵,都值得细细品味。

这样一篇文章,学生通过自学,究竟能学到什么程度需要我们了解,因为学习一个文本时,教师应当清楚学生的原有基础是什么,哪些是学生已经知道的,不需要我们再讲、再问。学习这个文本,学生的需求是什么,有什么困难,哪些地方容易发生错误,哪些地方容易忽略,这应是我们确立教学目标和选择教学内容的基础。为了解学情,我在课前对四年级四个平行班的学生进行了学情调查,主要设置了以下四个问题:①用自己的话概括课文的主要内容。②你能按文章的写作顺序描述作者心理变化的过程吗?③摘录你最喜欢的句子,写写你的理解。④“花的勇气”带给你怎样的启示?

调查结果与分析:

问题1:文章的主要内容学生难以概括,或者概括时语言繁琐,抓不住要点。因为文本以作者心理的曲折变化为线索,产生心理变化的原因各不相同,学生难以把握。而“能初步把握文章的主要内容,学习概括主要内容的方法”是第二学段的重要教学内容。

问题2:课前提示语中有这样的表述:“他为什么会从‘失望‘遗憾到‘惊奇‘怦然一震?”80%的学生能借助提示语来学习,能用这四个词语来描述作者的心理。但需要注意的是,这个提示语并没有完整呈现作者的心路历程,作者“失望”是因为“见不到明媚的小花”,“遗憾”是因为离开维也纳之前“看不到躲在草下边的多姿多彩的茂密的花”。但是我们的课文编者和学生都遗漏了作者在“失望”和“遗憾”之间的“吃惊”:“青草下边藏着满满一层小花,白的、黄的、紫的……”这是作者着力描绘的画面,他在表达自己“失望”之后的这份偶然发现带给他的惊喜,正是因为觉得自己离开维也纳之前看不到花会从草间冒出来,所以“遗憾”。

问题3:作者着力描绘的画面主要有三幅:没有花的草地、草下藏花、花绽原野。这三个画面分别用三个句段加以描述。82.5%的学生在摘录自己喜欢的句子时都关注了这些句段,但理解只停留于内容,未能思考作者如何用语言文字恰当地表达自己的感受和进入语言内部揣摩表达方法。

问题4:第四个问题指向文本的主旨,有了本单元前面文章的铺垫,93.5%的学生能基本说出本文的主旨:生命的意味就是勇气;只有经历风雨,才能锻炼自己。但是,感受不能联系生活实际深化,需要进一步引领。

基于这样的学情调查,我确立教学的重点、难点为:

掌握基本的提炼关键词句的方法,借助情感变化线来概括课文的主要内容;运用抓重点词想象画面的方法,在对重点语段的品读中感受“花的勇气”。

以上教学目标与重点、难点的确立,基于学情调查,同时综合了本课的文本特点与选文特点(略读课文)及学段特点。把引导学生“学习借助课文情感线说清课文主要内容”和“抓重点词想象画面,理解含义深刻的词句的意思”作为主要知识技能训练点;把引导学生“感悟到花的勇气在于蓬勃向上的生命力,在内心深处感悟‘勇气的力量”作为情感渗透点;把“抓重点词对两幅画面(草下藏花、花绽原野)的想象、品读、理解、拓展”作为语言训练点;把“激发阅读兴趣,从一篇走向多篇、整本书”作为语言学习的发散点。

这样的“学情调查”为确立教学目标、选择教学内容服务,直指教学的重点、难点。

2.借助KWL表格

KWL表格在英语教学中被较为广泛地使用,表格由三项简洁的内容构成:K即“你已经知道什么”,W即“你想知道什么”,L即“你已经学到了什么知识”。通过对表格的梳理,在教学前就能快速了解学生的所知、所不知及所想知,在阅读中印证所知,解决未知,并在阅读后产生进一步阅读的兴趣,还可以帮助学生掌握一定的阅读策略,提高其阅读理解能力。

如特级教师沈莉老师在教学说明文《鲸》时,就采用了KWL表格。通过梳理学生预习时填写的这份表格,她发现有两点出乎意料:一是学生在K、L这两个方面,只关注内容层面,对于说明方法无人加以留意;二是学生最想知道的是鲸的祖先长什么样,是怎样生活的。这也就找到了学生的兴趣点与教学的重难点,为教师直入学生的兴趣点(鲸的祖先)顺学而导、紧扣重难点(辨别多种说明方法并运用)以教导学打下了基础。

奥苏伯尔说:“如果我不得不将所有的教育心理学原理还原为一句话的话,我将会说,影响学习的最重要的因素是学生已经知道了什么。”把握学习基点是学导课堂的起点,也让学科核心素养发展有了学理上的基础。

二、学导课堂的路径:展开学习过程

学导课堂倡导以学生的自主学习活动为主体充分展开学习活动,教师从中起到了提供支架、推波助澜的作用。教师作为学习活动的组织者、引导者,既不能“不作为”“不到位”,也不能“越位”。教师要善于为学生的学习提供教学支架,或借助问题指引、思维导图等引发学生展开学习过程,寻求“获得知识”的方法,培养语文能力,发展语文核心素养。

1.提供教学支架

支架,是起支撑作用的构架。教学支架就是在教学中为学生获得知识、习得方法、培养能力提供支撑的方法、内容或策略。学导课堂中常用的教学支架主要有提供必要的知识背景、提示学习方法等。

(1)提供必要的知识背景。

很多时候,由于作者和读者所处时代、生活背景、阅历等各方面的差距,造成读者对文本内容的不理解,这一点在小学生身上体现得尤为明显。尤其是当文本表现的内容因时代背景的隔阂造成理解的困难时,很多教师习惯于马上出示背景材料,或者让学生读自己搜集来的大段资料,而结果学生仍是一脸茫然。

在一次教学中,学生在预习人教版六年级选学课文《军神》时提出了很多疑问,其中有15名学生提到了一个相同的问题:手术前,刘伯承为什么要隐瞒身份?教学中,我是这样展开的:

师:很多同学在预习中提出了自己的疑问,在深入学习课文之前,你最大的疑惑是什么?

生:刘伯承为什么不一开始就告诉沃克医生,自己就是刘伯承呢?

生:刘伯承为什么要用假名?

生:刘伯承告诉医生自己的真实姓名应该更能得到沃克医生对手术的重视,为何不说?

师:你们提的其实是一个问题:刘伯承为什么要隐瞒身份?有同学能解答吗?

(生面露难色,不能回答。)

师:想知道吗?

生:想!

师:(出示资料)1916年,袁世凯想做皇帝,就发动了战争。刘伯承参加了革命军,带领军队和袁世凯的北洋军队进行斗争。在一场战斗中,刘伯承身先士卒,带头冲锋,当他掉头招呼一个落在后面的士兵时,不幸被一颗子弹射中,子弹从颅顶射入,从右眼眶飞出,血流如注。由于北洋军阀握有统治权,为了躲避反动军阀的捕杀,刘伯承必须接受秘密治疗。

师:现在明白了吗?

生:(恍然大悟)明白了!

师:你们猜,老师从哪里获得了这份资料?

生:查电脑,问办公室的老师,看书……

师:对,这些都是解决问题的办法,下次遇到类似疑问,你们也可以试着用用这些办法。

提供必要的知识背景有利于学生读懂课文,但必须是在学生有疑惑时,不能直接在揭题后再出示“时代背景”,这就是“不愤不启,不悱不发”。

(2)提示学习方法。

学习方法的获得,可以通过反复操练,也可以在具体语境中让学生“悟得”。如《落花生》一文中,有很多学生对第一自然段中的“居然”一词不懂。教师常用的方法是让学生查词典来解决,那么有没有一种方法,可以让学生既能理解词义,又能学到理解词语的最基本的方法——在语境中理解呢?我们可以试着这样做:①联系上下文猜一猜词语的意思。②把猜到的意思代入句子中,看看是否符合文意。③查阅工具书,看自己的猜想是否正确。

通过这样的导练,学生会发现,理解词语不一定非要借助工具书,联系上下文是一种更简便实用的方法。同时也明白了,猜到的意思代入后符合文意,句子的意思没有发生改变,对词语的理解也就正确了。这种学习方法的获得,比记住“居然”这个词的意思显然更有价值。

2.利用思维导图

我国的传统教学以接受性学习为主,缺少探究性学习的比重。培养学生的核心素养,建立学导课堂,更需要加强学生自主的质疑、探究发现,实现学习方式的转变。借助思维导图,可以更好地读懂作品,更容易地深入到作品细节中,更完整地把握作品内容。

(1)维恩图。

维恩图有利于比较相同点与不同点。在语文教学中恰当地运用维恩图,可引导学生主动地建构知识网络,快速地纵览文本,更清晰地思考。

如在教学《纪昌学射》一文时,学生通过第二自然段的学习,知道了作者在描写纪昌第一次练眼力时,采用了夸张手法:“就是有人用针刺他的眼皮,他的眼睛也不会眨一下”;知道了这个段落是按照“练什么——怎么练——练得怎么样”的顺序写的;还知道了作者抓住了描写纪昌眼睛的细节动作“睁大、注视”来写。第三自然段的内容学生不难理解,但如何写是一个难点,我们就可以借助维恩图来“比同”,让学生发现写作的奥秘。

学习单一(独自学):

比较第二、第三自然段,两次写纪昌练眼力,你能在内容或写法上找到几个相同点?写下来。

学习单二(合作学):

请将你们小组发现的相同点填入圆圈的重合部分:

通过自学、合作学,文本的写作秘妙都被发现了,维恩图更是凸显了这一共同点。选入小学的许多文本,段落的结构、写法都有相同点,可以借助维恩图凸显。对不同作家写的同一题材,我们也可以借助它来“比不同”。比如,人教版老舍的《北京的春节》和文后所附的梁实秋的《过年》,通过比较,老舍眼中的北京的春节是“快乐、热闹、美好”的,而过年带给梁实秋的感觉却是“累、困、让人厌烦”的,其不同点一目了然。

(2)线路图。

入选教材的课文,记事类的大都情节性强,就连叙事类散文也往往以地点变换或是以作者的心理变化为线索展开叙述。借助“线路图”有利于学生快速理清事件,找准学习重点。

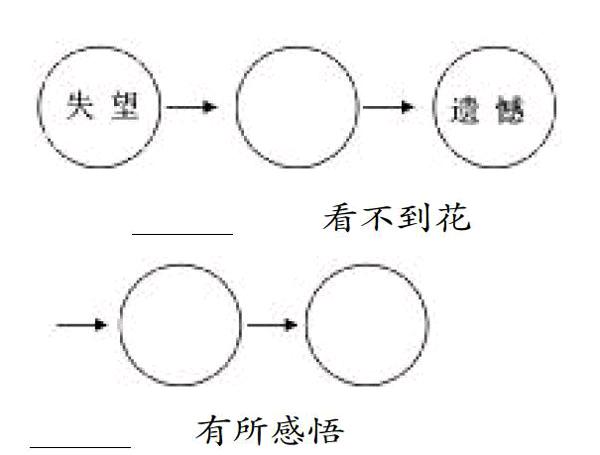

仍以《花的勇气》为例,根据学情调查,“掌握基本的提炼关键词句的方法,借助情感变化线来概括课文的主要内容”是学习的重难点之一。教学时,就可以设计作者的心理变化“线路图”,让学生在自读提炼、合作完善、尝试概括中明确:这篇文章就是以作者的情感变化为线索,我们抓住作者情感变化的线索,结合变化的原因,按顺序连接起来就可以比较简洁地说清文章的主要内容。

(助学单)默读课文,想想作者的心理发生了哪些变化?为什么会发生变化?

(提示:把表示作者心情的词语填在圆圈里,联系语句把产生这种心情的原因用短语或词语概括在下面对应的横线上。)

看不到花

有所感悟

三、学导课堂的旨归:促进学生学习

学导课堂不再纠结于语文知识的即时获得,更关注于学生学习能力的发展和学习习惯的培养,教学板块以“组块”形式出现,教的最终目的是促进学生学习能力的提升与学习品质的提高,课堂常用几个来源于学生的经过提炼的导学问题,建构起整节课的教学板块。它最大的功能是“导”:引导学习过程,开导学习方法,最终促进学生学习。

1.将目标细化为学习活动

因为教学目标定位于语文能力,教学环节就显得精简,就可以留出更多的时间“还学于生”。如人教版《临死前的严监生》的教学,我们就可以凭借一张“概念图”让学生展开学习过程,教师适时组织交流与点拨:课前,通过自学,各自寻找成功塑造人物形象的秘诀;课中,进一步理解课文内容,在生生交流、师生交流中进一步明晰成功塑造人物形象的秘诀;课后,阅读《儒林外史》,进一步探究成功塑造人物形象的秘诀。学习活动层层推进,教学目标清晰、集中,可知、可感、可评价。

2.将目标显化为语言实践

《语文课程标准》明确指出,语文课程是一门实践性很强的课程。在阅读教学中,要采取多种方法,开展语文实践活动。只有将教学目标显化为语言实践,才能实现语文知识的获得和语文能力的提高。如人教版《牧场之国》一文,从碧绿的草原、悠闲的牛羊、荷兰人等几方面来介绍荷兰这个国家,语言优美,层次清晰。这是一篇略读课文,如果我们将教学目标细化为语言实践,就能使教学过程简约,教学结果清晰可测。全文可以用一份学习单来推进,力争“以学代导”——因为最好的学习效果莫过于学生的自得。

《牧场之国》学习单

一、牢记一组词

圈画出文中的注音词语,读正确,试着记住。

二、仿写一句话

例句:那奔流不息的江河,那连绵起伏的丘陵,那直插蓝天的雪峰,那辽远广阔的草原……真是江山如画啊!

请你结合课文内容,模仿写一句话,比比谁写得好。

三、学写一段话

把“这样的景色真让人着迷”放在段末,或者用在段首写一段话。(从课文中选取内容)

四、试答一次问

作者为什么要反复运用“这就是真正的荷兰”这个句子?

语言学家吕叔湘说过:“教学,教学,就是教学生学,主要不是把现成的知识教给学生,而是把学习的方法教给学生。”“学导型”课堂,“学”置于“教”之前,倡导以学生为主体,“导”置于“学”之后,始终促进着“学”,“学”“导”相辅相成,适时相融,逐步培养学生自主学习的能力和习惯,终将促进学生语文核心素养的形成。

(作者单位:浙江湖州市安吉县凤凰山小学)

责任编辑 郝 波