基于STIRPAT模型的京津冀经济圈人口因素对碳排放的影响研究

2016-12-09王雅楠

□赵 涛 林 朋 王雅楠

[天津大学 天津 300074]

基于STIRPAT模型的京津冀经济圈人口因素对碳排放的影响研究

□赵 涛 林 朋 王雅楠

[天津大学 天津 300074]

应用STIRPAT模型研究1997~2012年京津冀经济圈人口规模、人口结构、经济水平及技术水平对碳排放的影响。结果表明,经济水平、人口规模、城镇化水平、人口年龄结构和人口就业结构促进碳排放增加,而平均家庭规模和能源强度对碳排放有抑制作用。此外,经济水平是碳排放的主要驱动因素,平均家庭规模是主要抑制因素。人口结构因素方面,城镇化进程的加速有利于能源消耗;人口年龄结构以增加劳动力供应及促进消费需求的方式促进碳排放增长;逐渐缩小的平均家庭规模导致人均能耗及家庭数量的增长,进而推动能源消耗增长;人口就业结构中工业部门就业率的增长导致碳排放的增加。结合研究结果和京津冀经济圈的发展现状,提出政策建议。

京津冀经济圈;碳排放;人口;STIRPAT模型

京津冀经济圈是我国北方经济最活跃的地区,作为我国经济的第三增长极,在经济社会高速发展和转变的同时,人口发展及居民能源消费模式正发生着深刻变革。根据《世界人口状况2009》,温室气体排放量与人口增长速度、城镇化水平、年龄构成、性别比例、家庭规模以及人均收入等因素存在内在联系,会对环境变化产生深远影响。依据发达国家能耗发展历程,京津冀地区居民生活消费的直接与间接能源消耗也将超越产业部门,成为碳排放的主要增长点。人口因素对碳排放的影响研究逐渐成为一个重要的研究课题。

京津冀经济圈总人口从1997年的0.87亿人增加到2012年的1.08亿人,增长了23.54%,同期碳排放量从1.46亿吨上升到4.17亿吨,增长了约1.9倍。而根据2014年中国低碳发展报告,京津冀地区到2017年需比2012年减少0.63亿吨煤炭消耗和1.22亿吨碳排放。人口规模的扩张以及由于生活水平提高导致的居民能源消费模式的改变,使京津冀经济圈实现碳减排目标面临巨大压力。研究人口因素变化对碳排放的影响,既有助于深入研究环境变化压力的人文因素,有利于进一步认识人类社会系统与自然系统的关系,同时可以提高政策制定的针对性和可操作性,对于京津冀地区实现低碳经济及人类社会与自然和谐、可持续发展具有重要现实意义。

目前关于人口因素对碳排放影响研究主要是考察人口规模和人口结构因素对碳排放的影响。人口规模对碳排放影响方面,主要研究人口增长与碳排放的关系。Shi运用IPAT模型研究了1975~1996年间全球93个国家人口规模对碳排放的影响,发现碳排放对人口规模的弹性系数为1.42[1]。Cole等、Rosa等通过建立IPAT模型,研究全球人口总量变化与碳排放量变化的关系,测算得到了全球碳排放量对人口总量变化的弹性系数,分别为0.98与1.02[2~3]。运用Granger因果检验方法,Knapp等研究了1980~1989年全球人口与全球碳排放的因果关系。研究结果表明,人口与碳排放之间不存在长期的协整关系,但是全球人口数量是影响全球碳排放的主要因素之一[4]。

城镇化是学者较早研究并与消费规模及消费结构高度相关的人口结构因素。运用STIRPAT模型,Martínez-Zarzoso等研究了1975~2003年发展中国家城镇化与碳排放的关系,发现不同发展程度的国家存在不同的能效模式,同时城镇化和碳排放之间呈现倒U型关系[5]。Ren等研究了山东省城镇化水平对能源消耗和碳排放的影响,结果表明城镇化发展有助于增加能源消耗和碳排放,并且中期对碳排放的影响要大于早期影响[6]。

年龄结构主要通过改变劳动力的供应并促进经济发展的方式影响碳排放。通过将人口年龄结构变量引入能源——经济增长模型,Dalton等考察了不同年龄组特征家庭的消费、储蓄、资本形成及劳动力供给等状况,采用动态一般均衡方法分析各变量间的互动关系[7]。研究结果表明,在人口压力较小时,人口老龄化对长期碳排放有抑制作用,而且在一定条件下会超过技术进步与能源强度降低对碳排放的影响。彭希哲等应用STIRPAT模型分析了我国人口动态与碳排放的关系,发现年龄结构通过影响生产和消费模式直接影响碳排放,同时通过促进劳动力扩张进而推动经济发展的方式增加碳排放[8]。

家庭规模对碳排放的影响主要反应为不同程度的家庭导致不同水平的能源效率。Jiang等研究了逐渐缩小的家庭规模对碳排放的影响,发现相对于个人而言,家庭是消费和生产的主要单位,在人口总量保持稳定的情况下,家庭规模的变化导致家庭户总量随之变化,因而对碳排放产生明显影响[9]。Wang等通过研究发现逐渐缩小的家庭规模并不意味着能源效率的降低,在特定经济社会条件下,存在最优的家庭规模,太大或者太小的家庭规模都会导致碳排放增加[10]。

一、研究方法

(一)建立模型与变量选择

IPAT模型[11]是著名人口学家Ehrlich和Holden1971年首次提出的,是评估经济活动对环境影响驱动力的有效工具。Dietz等[12]在IPAT模型基础上提出随机回归影响模型(即Stochastic Impacts by Regression on Population,Affluence and Technology,STIRPAT模型)对人口与碳排放的非等比例影响因素的变化进行研究,模型为:

式中:CE表示对环境影响;P表示人口规模;A为经济水平;T为技术水平。t表示时间,a为模型系数,b、c、d为各变量指数,e为误差。

对模型两边取自然对数,既可以降低时间序列数据异方差,也可以直接获得被解释变量对解释变量的弹性,对数据进行对数化处理后上式变为:

式中:变量b,c和d表示相应变量变化1%,引起的碳排放相应的百分比变化。

为了进一步研究人口因素对碳排放的影响,本文在上述模型基础上进行拓展,在考虑人口规模的同时,深入研究人口结构(城镇化水平、年龄结构、平均家庭规模、就业结构)对碳排放的影响。建立模型如下:

式中:CE表示碳排放,单位为万吨;P表示人口规模;PU为城镇化水平,用城镇人口占总人口的比重表示;PA为年龄结构,用劳动年龄(15~64岁)人口比重表示;PF为平均家庭规模,用每户平均人口数表示;PE为人口就业结构,用第二产业就业人口与第三产业结业人口的比值表示;A为经济水平,用人均GDP表示;EI为技术水平,用单位GDP的碳排放量,即能源强度表示。

(二)数据来源与处理

1.CO2排放的估算

对于碳排放总量的数据,由于我国统计年鉴中没有直接公布京津冀经济圈CO2排放量数据,因而本文采用2006年联合国政府间气候变化专门委员会(简称IPCC)的碳排放计算方法,根据《中国能源统计年鉴》划分的最终9种能源消费量以及各类能源的碳排放系数进行估算。能源消费数据的标准量折算采用《中国能源统计年鉴》2013所附的各种能源折标准煤参考系数。9种能源消费产生CO2排放量估算公式如下:

式中:CE表示CO2排放总量;Ei表示第i种能源消耗量;Ki表示第i种能源的碳排放系数,44/12是碳和二氧化碳的转化系数。本文中煤炭、焦炭、原油、燃料油、汽油、煤油、柴油、天然气和电力9种能源消费的碳排放系数Ki分别为0.7476, 0.1128, 0.5854, 0.5532, 0.3416, 0.5913, 0.6176,0.4479和2.2132(万吨/万吨标准煤)。

2.变量的数据来源

本文选取样本期为1997~2012年,采用的能源消费量数据来自历年《中国统计年鉴》,人口相关数据、GDP均根据《中国统计年鉴》2013进行估算,能源强度数据来自历年《中国能源统计年鉴》。本文所依据的GDP、能源强度数据均以1997年不变价格计算。分析所用部分数据如表1所示。

表1 京津冀经济圈人口因素与碳排放变动趋势(1997~2012年)

二、实证结果与分析

(一)PLS回归分析

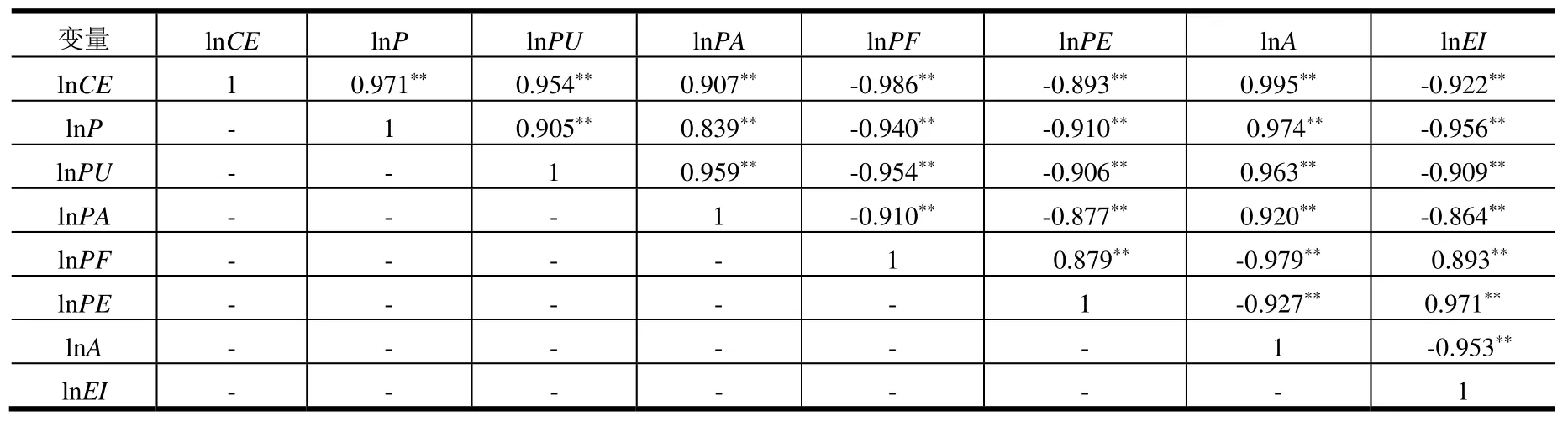

本文运用SPSS18.0软件对变量之间的关联性进行分析,如表2所示,在显著程度0.01水平上,lnCE与lnP, lnPU, lnPA, lnPF, lnPE, lnA, lnEI之间存在严重的相关性,且多数自变量之间相关系数大于0.9。

为了克服多重共线性的影响,本文采用偏最小二乘(PLS,Partial Least Squares)回归进行模型拟合。偏最小二乘(PLS)回归是一种消除自变量之间多重共线性的有效方法[13~14]。其基本原理是:分别从自变量X和因变量Y中提取成分t1和u1,这里t1和 u1是和的线性组合。提取成分t1和u1时需要满足两个条件:t1和u1应尽可能大地携带它们各自数据表中的异变信息,以便更好表示X和Y;t1和u1应实现最大程度的相关性,以使t1对u1达到最强的解释力。

表2 变量间相关性矩阵

在第一个成分t1和u1被提取后,偏最小二乘回归分别实施X对t1的回归以及Y对t1的回归,如果回归方程已经达到满意的精度,则算法终止;否则将利用被解释后的残余信息进行下一轮的成分提取,直到能达到满意的精度为止。最后,因变量Y被表示为自变量X的回归方程[13~14]。

本文将CO2排放量作为因变量,将人口规模、城镇化水平、年龄结构、平均家庭规模、就业结构、人均GDP和能源强度作为自变量,在建立STIRPAT模型后,用PLS回归消除变量间的多重共线性。

在PLS回归分析中,自变量的成分t1和因变量的成分u1明显具备典型成分的特征,因此本文利用t1/u1的散点图给出每一个样本点的位置[t1(j),u1(j)],如果平面图中t1、u1间存在明显的线性关系,则说明自变量X与因变量Y之间存在显著的相关关系。如图1所示,选取的样本数据的t1/u1呈现明显的线性相关关系,说明本文建立PLS回归模型进行分析是合理的。

图1 t1/u1散点图

运用SIMCA-P 11.5 (DEMO)软件对样本数据进行PLS回归分析所得结果如表3所示,R2X,R2Y,交叉有效性Q2以及调整的R2都大于0.9,表明模型的回归结果较好。由标准回归系数可知,人口规模、城镇化水平、年龄结构、就业结构和人均GDP回归系数为正,表明这些因素均驱动碳排放增长,而平均家庭规模和能源强度回归系数为负,抑制碳排放增长。如碳排放对人口就业结构的弹性系数为0.146,即人口就业结构增加1%,则碳排放增加0.146%。碳排放对能源强度的弹性系数为-0.021,即能源强度增加1%,则碳排放降低0.021%。

表3 PLS回归系数拟合结果

(二)变量投影重要性分析

变量投影重要性指标VIP(Variable Importance in Projection)是一个表征模型中自变量对因变量重要性大小的参数,可以有效反应自变量对因变量的解释能力。本文在进行偏最小二乘法(PLS)回归分析时,使用VIP值分析各变量对碳排放影响重要性。公式如下:

式中:jVIP是第j个自变量的重要性指标,p表示自变量的个数且是提取的主成分,为主成分对因变量Y的累积解释能力,whj是wh的第j个分量,它被用来测量xj对构造 th成分的边际贡献,且对于任一。

各影响因素对碳排放的VIP值如图2所示。按对碳排放的影响大小排序,从高到低依次为:经济水平、平均家庭规模、人口规模、城镇化水平、就业结构、能源强度和年龄结构。

图2 各变量的VIP直方图

经济水平对碳排放的VIP值最大,是碳排放最主要影响因素,本文从以下三方面进行解释:一是随着家庭财富的不断增长以及人民生活水平的提高,人们的消费需求越来越强,使得电力、工业、服务业及交通运输的能源消耗不断增加;二是经济水平提高同时,人们的能源消费模式发生深刻的变化,随着购买力提升,能源消费产品从低价值、低能耗、低排放产品向高价值、高能耗、高排放产品转变。三是京津冀地区政府盲目追求经济高速增长的单一目标,而忽视人们生活方式的改变和节能工作,经济增长的同时产生大量碳排放。

从人口规模变化角度考察,1997~2012年,京津冀经济圈人口总量从0.87亿增长到1.08亿,增幅达23.54%。由于京津冀经济圈优越的政治经济条件及就业环境,吸引了越来越多外来人口,加上自身人口规模的扩张,导致能源消耗的不断增长。此外,居民消费行为也极大地影响碳排放,由于居民消费喜好改变导致更多家庭购买私家车和更多能源密集型产品的使用,均会增加碳排放。

1997年以来,京津冀经济圈城镇化进程快速发展,由1997年的30.8%增长到2012年的58.9%,年均增长2.35%。虽然城镇化的发展可以使能源利用效率得到一定程度的提高,但是进一步的城镇化使得居民消费水平不断提高,进而推动碳排放的刚性增长,其对碳排放的促进影响主要体现在三方面:一是高速的城镇化进程需要大量基础设施和住宅设施来支持城镇人口和经济发展,如水泥、钢筋等原材料及汽车等交通工具的大量使用将导致碳排放的大幅增长;二是持续的城镇化进程导致林地、畜牧用地的不断缩小,间接导致了碳排放的增长;三是城镇人口的增长以及居民生活水平的提高,使得更多的城镇居民倾向于消费高能耗、高排放产品。

人口年龄结构变化对碳排放的影响主要体现在生产和消费两方面的影响。从生产变化方面考察,京津冀地区劳动年龄(15~64岁)人口数量以及所占人口比重的持续增长为京津冀地区经济快速发展提供充足的劳动力供应,在推动经济持续发展的同时,也促进能源消耗增加。从消费变化方面考察,不同年龄段居民消费观念和消费需求存在较大差异,与人口老龄化的进程会削弱整体消费需求不同,劳动年龄人口有更强烈的消费需求,其占总人口比重的增长导致更多的能源产品消费。

从平均家庭规模角度考察,京津冀经济圈经济社会发展、计划生育政策、快速的城镇化及人口老龄化进程使得家庭规模逐渐缩小成为必然趋势,居民平均家庭户规模从1997年的3.48人缩减到2012年3.04人,降幅为12.6%。以家庭为主体的消费需求包含了许多具有共享性质的消费品与消费服务,而平均家庭户规模缩小意味着这种家庭消费规模效应的减弱,也意味着人均消费的增长。同时,由于人口总量的稳步增长,平均家庭户规模缩小导致家庭户总数的更快增长,导致家庭消费需求的增长超过以个人为主体的消费需求,推动消费规模扩张,因此逐渐缩小的平均家庭户规模对碳排放增长的解释力高于人口规模的解释力。

人口就业结构在此模型中主要反应的是第二产业与第三产业就业人口变化对碳排放的影响,从1997年的1.04减小到2012年的0.77,平均每年降低2.25%,表示第二产业就业人口的增长速率要高于第三产业,而京津冀地区的工业产出主要来源于钢铁、电力、化工等高投入、高能耗行业,这些行业就业人口的增加将导致更多的能源消耗和碳排放。此外,随着经济社会的发展,第三产业将成为新的主要就业增长点,第三产业比重的提高可以有效抑制碳排放增长,通过发展第三产业来抑制碳排放增长潜力巨大。

能源强度对京津冀碳排放增长表现出负效应,表示能源强度降低或技术水平提高将导致碳排放增加。随着京津冀地区技术进步和工业结构优化调整,1997~2012年能源强度不断降低,从2.62降低到1.46,减幅达79.4%。然而经济发展和人口增长造成的碳排放增长,在一定程度上抵消了能源强度降低对碳排放抑制作用的贡献。此外,经济效应和能源价格效应导致的更加强烈的消费需求,会进一步引发新的能源消费,也在一定程度上抵消了由于能源效率提高和能源结构调整优化所节约的能源。例如能源效率的提高有助于能源价格的降低,进一步促进私家车的销量,因此导致能源消耗和碳排放的增加[15]。

三、结论及政策建议

与1997年相比,2012年京津冀经济圈碳排放量增长了2.9倍,要远大于碳排放量的25%的增长速率,研究人口因素及消费模式变化对抑制碳排放增长有重要意义。本文利用扩展的STIRPAT模型,对影响京津冀经济圈1997~2012年碳排放的人口因素进行实证分析,得到结论如下:

人口规模、城镇化水平、年龄结构、结业结构和经济水平驱动京津冀经济圈碳排放的增长,而平均家庭规模和能源强度抑制碳排放增长。同时,经济水平是最主要的碳排放驱动因素,平均家庭规模是最主要的抑制因素。人口结构因素方面,城镇化进程的加速有利于能源消耗;人口年龄结构以增加劳动力供应及促进消费需求的方式促进碳排放增长;逐渐缩小的平均家庭规模导致人均能耗及家庭数量的增长,进而推动能源消耗增长;人口就业结构中工业部门就业率的增长导致碳排放的增加。

针对以上结论,本文提出如下政策建议。其一,京津冀经济圈作为中国经济发展的第三增长极,其社会经济的快速稳定发展尤为重要。因此,以减速经济发展为代价的减排途径并不可取,应促进经济多元化可持续发展,培养新的经济增长点,使经济增长逐渐由高耗能、高排放的粗放式方式向密集型增长方式转变。同时,建立全面的京津冀经济发展评价系统,以取代对单一GDP指标的盲目追求,在发展经济的同时,也要注重人们生活质量与环境的改善。其二,促进科技进步与创新,大力发展清洁高效、低消耗、低排放的新生产工艺,提高能源利用效率,逐步淘汰高耗能、高排放的产业。进一步优化能源消费结构,逐渐减少煤炭、石油等化石燃料的使用,通过这些途径降低能源消耗,从而减少碳排放。其三,在人口因素方面,首先,控制人口增长速度,同时优化人口结构,提高人口素质。其次,优化就业结构,提高第三产业部门就业率。同时,鼓励公众参与环境保护治理方案的调整,加强能源节约和环保意识宣传工作,促使人们积极参与到减排目标中,倡导绿色低碳生产与消费观念,提高公众能源节约意识,加快形成绿色低碳的生活方式和消费模式。

[1] SHI A Q. The impact of population pressure on global carbon dioxide emissions, 1975-1996: Evidence from pooled cross-country fade[J]. Ecological Economics, 2003 (44): 29-42.

[2] COLE M A, NEUMAYER E. Examining the impact of demographic factors on air pollution[J]. Population and Environment, 2004, 26(1): 5-21.

[3] ROSA E A, YORK R, DIETZ T. Tracking the anthropogenic drivers of ecological impacts[J]. AMBIO: A Journal of the Human Environment, 2004, 33(8): 509-512.

[4] KNAPP T, MOOKERJEE R. Population growth and global CO2emissions: a secular perspective[J]. Energy Policy, 1996, 24(1): 31-37.

[5] MARTÍNEZ-ZARZOSO I, MARUOTTI A. The impact of urbanization on CO2emissions: evidence from developing countries[J]. Ecological Economics, 2011 (70): 1344-1353.

[6] REN L, WANG W, WANG J, LIU R. Analysis of energy consumption and carbon emission during the urbanization of Shandong Province, China[J]. Journal of Cleaner Production, 2015, 103: 534-541.

[7] DALTON M, O'NEILL B, PRSKAWETZ A, JIANG L, PITKIN J. Population aging and future carbon emissions in the United States[J]. Energy economics, 2008, 30(2): 642-675.

[8] 彭希哲, 朱勤. 我国人口态势与消费模式对碳排放的影响分析[J]. 人口研究, 2010(1): 48-58.

[9] JIANG L, HARDEE K. How Do Recent Population Trends Matter to Climate Change? [J]. Washington, 2011, 30(2): 287-312.

[10] 王钦池. 基于非线性假设的人口和碳排放关系研究[J]. 人口研究, 2011, 35(1): 3-13.

[11] EHRLICH P R, HOLDREN J P. Impact of population growth [J]. 1971: 1212-1217.

[12] DIETZ T, ROSA E A. Rethinking the environmental impacts of population, affluence and technology[J]. Human ecology review, 1994, 1: 277-300.

[13] WANG H W. Partial least-squares regression-method and applications[J]. National Defense Industry Press, Beijing, China, 1999: 1-274.

[14] WANG HW, WU ZB, MENG J. Linear and Nonlinear Methods of Partial Least Squares Regression[M]. Beijing China: National Defence Industry Press, 2006.

[15] WANG Y N, ZHAO T. Impacts of energy consumption CO2emissions: Evidence from under developed, developing and highly developed regions in China[J]. Ecological Indicators, 2015, 50: 186-195.

编辑 何 婧

Impacts of Population Factors on Carbon Emissions in the Beijing–Tianjin–Hebei Economic Circle: Based on STIRPAT Model

ZHAO Tao LIN Peng WANG Ya-nan

(Tianjin University Tianjin 300072 China)

This paper examines the impacts of population size, population structure, economic level, and technology level on carbon emissions, from 1997 to 2012, in the BTH economic circle by using the STIRPAT model. Results indicate that carbon emissions is positively influenced by economic level, population size, urbanization level, population age structure, population structure of employment, and GDP per capita, but negatively influenced by average family size and energy intensity. Moreover, economic level is the main driving factor of carbon emissions. Average family size is the main factor to control carbon emissions. In terms of population structure, the rapid urbanization contributes to energy consumption, and the effect of age structure acted through increasing supply of the labor and consuming demands. Shrinking average family size increases per capita consumption expenditure and total number of households, thus leading to more energy consumption. Employment structure increases the industry sector employment, resulting in larger carbon emissions. Combining these empirical findings and specific circumstances, some policy recommendations are made.

BTH economic circle; CO2emissions; Population; STIRPAT model

X24; N945.12

A [DOI]10.14071/j.1008-8105(2016)06-0045-06

2015 - 07 - 29

国家自然科学基金(71373172).

赵涛(1960- )男,天津大学管理与经济学部教授,博士生导师;林朋(1986- )男,天津大学管理与经济学部硕士研究生;王雅楠(1988- )女,天津大学管理与经济学部博士研究生.