2011年俄罗斯滨海边疆区克拉斯基诺城址考古勘探报告

2016-12-02

吉林省文物考古研究所

俄罗斯科学院远东分院远东民族历史·考古·民族研究所

2011年俄罗斯滨海边疆区克拉斯基诺城址考古勘探报告

吉林省文物考古研究所

俄罗斯科学院远东分院远东民族历史·考古·民族研究所

俄罗斯滨海边疆区 克拉斯基诺城址 考古勘探 渤海国 盐州

2011年9月,吉林省文物考古研究所对位于俄罗斯滨海边疆区的渤海盐州城克拉斯基诺城址进行了为期20天的考古勘探。此次勘探使我们对克拉斯基诺城址地层堆积及建筑结构、布局等情况有了较为清晰的认识,对研究渤海国州城建制起到了重要的推动作用。

克拉斯基诺城址位于俄罗斯滨海边疆区与中国珲春接壤的哈桑区克拉斯基诺镇西南部约2千米处(图一),处于临海的一片平坦开阔地带,坐北朝南,楚卡诺夫卡河在城址东部自北向南汇入日本海(图二)。自20世纪80年代以来,俄罗斯科学院远东分院远东民族历史·考古·民族研究所对该城址进行了数十年的考古发掘,已能认定克拉斯基诺城址为一处渤海城址,并确认其为渤海国盐州州治所在。近年来,日本、韩国等国学者也先后参与了对克拉斯基诺城址城墙及城内部分遗迹的发掘。

依照与俄罗斯科学院远东分院远东民族历史·考古·民族研究所的科研合作协议,吉林省文物考古研究所工作人员于2011年9月对克拉斯基诺城址进行了为期20天的考古勘探。

图一 地理位置图

此前,俄方已对城址进行了全面的电磁脉冲物探。本次考古勘探充分参照了物探结果,于城内北部和东南部共选定两个勘探区域,分别编号为I区和II区(图三)。另受俄方委托,对城外西侧约300米的一处已发掘的渤海墓葬的周邻区域进行了小规模钻探,编号为III区。现将此次勘探工作情况报告如下。

一、城址钻探

(一)I区钻探

I区位于城内北部正中,为一呈折尺形的区域(图四),勘探面积约2500平方米。勘探区北端紧邻北城墙,西侧为俄方今年的发掘区域,东南邻韩方今年的发掘区域。该区域距离多年前发掘的寺庙址①约50米,为俄方经物探确认的遗存最为丰富的区域。

1.地层堆积

I区地层共四层(图五)。第1层:表土层,黑褐色土,质地松散,夹杂少量陶片,包含大量植物根系及植物腐烂物,厚约0.3米。

第2层:深灰褐色沙质土,深0.3米,厚约0.2米,质地略硬且黏,夹杂沙粒,呈板状结层,系人类踩踏形成的人为堆积。

图二 城址位置图

第3层:灰褐色沙土,质地疏松,包含少量夹砂红褐陶片、泥质灰陶片及炭粒等;深0.3~0.5、厚约0.5~0.9米,系文化层。

第4层:深灰褐色沙质土,质地略硬,呈层状,包含较多陶片和炭粒;深1~1.1、厚0.15~0.2米,系人类踩踏形成的人为堆积。

第4层下为生土。

2.遗迹

I区内共发现建筑遗迹5处,破坏严重、归属不明的墙体遗迹4处,依发现先后顺序分别编号为I区1号~I区9号遗迹。此外,还发现灶址3处,灰坑2个。

(1) 建筑遗迹

① 1号遗迹 位于I区南部,起建于第4层上,其墙基打破第4层及生土,为一座平面近长方形的地面式建筑。东西长20、南北宽11米,方向224°。1号遗迹东墙向南侧延伸出约2.5米,南墙西侧亦连接有一段残破的墙体向南延伸约3.5米。1号遗迹中部偏北发现三处疑似磉墩迹象,均以不规则石块堆筑而成,宽约1、长约1.5米。三处迹象处于同一直线,与墙体平行。南墙中部发现红烧土,应为一处灶址(图六)。

② 3号遗迹 位于I区中部,起建于生土上,其墙基打破生土,应为平面近长方形的地面式建筑。西墙长4.5、宽0.5米,北墙残长8.1、宽0.5米,南墙残长1.8、宽0.5米,方向211°。

③ 4号遗迹 位于I区中部偏北,起建于生土上,墙基打破生土,为平面近长方形的地面式建筑。遗迹东西长8.5、南北宽6米,墙体宽0.5米,东、西墙的北段破坏较重。

④ 5号遗迹 位于I区北部,起建于生土上,其墙基打破生土,为平面近长方形的地面式建筑。遗迹东西长9、南北宽6.5米,墙体宽度0.5米。5号遗迹南墙的西端伸出西墙外约1.3米,西墙的北端连接着一段略微倾斜的折尺形墙体,性质不明(图七,1)。

图三 城址平面及勘探区位置图

图四 Ⅰ区钻探平面图

图五 Ⅰ区地层剖面示意图

⑤ 6号遗迹 位于I区北部,起建于第4层上,其墙基打破第4层及生土,应系地面式建筑。平面形状不规则,东西长13、南北宽8米。因破坏严重,该遗迹仅存东、西、南墙的部分墙体,墙体宽度及埋深不等(图七,2)。

(2) 墙体遗迹

① 2号遗迹 位于I区南部偏西,系一道残断的石墙,起建于第4层上。长5.5、宽0.5米,方向90°。墙体东端暴露于地表,西端距地表深0.5米。

② 7号遗迹、8号遗迹和9号遗迹 位于I区西北部,为三段互不连接的残墙,均起建于第4层上。7号遗迹长2.6、宽0.5米,方向137°;8号遗迹长2.8、宽0.5米,方向126°;9号遗迹长3.7、宽0.5,方向134°。

(3)灶址

共发现3处灶址,其中一处位于1号遗迹南墙中部外侧,推测应为1号遗迹的用火设施;另两处均位于4号遗迹和5号遗迹之间的北部,间距7米,推测为两处户外露天用火设施。

(4)灰坑

在1号遗迹南部8米左右以及3号遗迹东侧各有一个椭圆形灰坑,开口层位较前述诸遗迹深,坑内填土较为疏松,土色较深,均不同程度夹地有炭灰等包含物。

图六 Ⅰ区1号遗迹平剖面示意图

(二) II区钻探

II区位于城内东南部,大致呈东西向长方形的区域(图八),勘探面积约400平方米。勘探区东北距东城门约50米,东南距东城墙上的马面约50米。

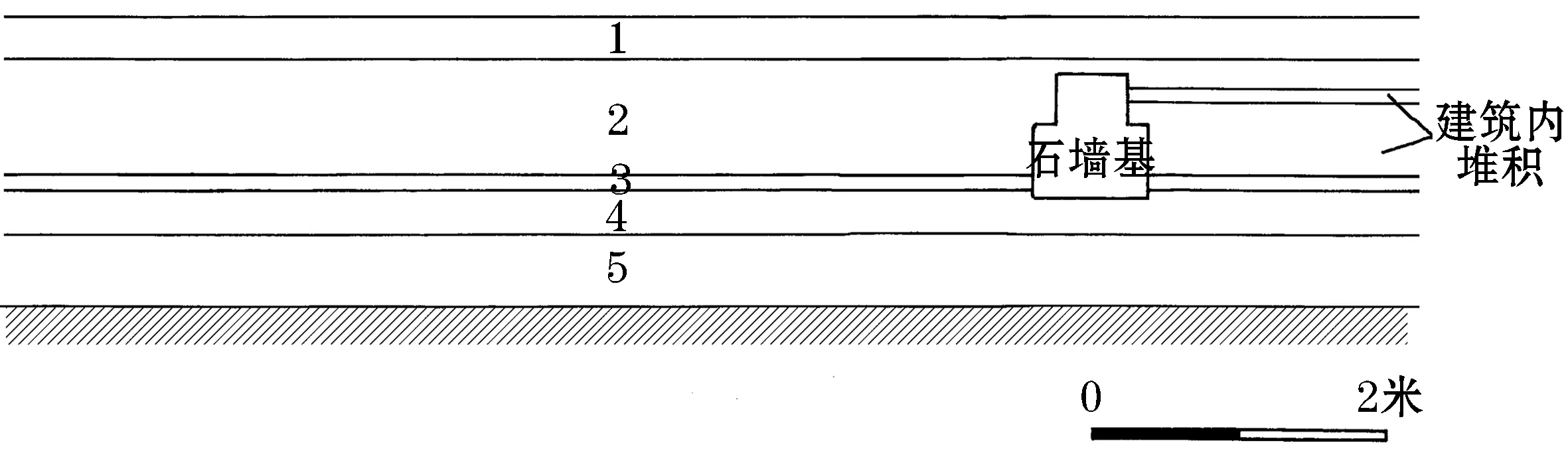

1.地层堆积

II区地层共五层(图九)。

第1层:黑褐色沙质土,质地松散,夹杂少量陶片,包含较多的植物根系,厚约0.3米,为表土层。

第2层:灰褐色沙质土,质地松散,略含黏土颗粒,夹杂少量木炭颗粒,深0.3、厚0.2~1米,为雨水冲积形成的自然堆积。

第3层:黑褐色土,质地略硬,呈板状结层,包含少量炭粒及陶片,深1~1.1、厚0.1~0.15米,为人类活动踩踏形成。

第4层:灰褐色黏土混合红褐色土,较黏,含水量较大,包含少量沙粒及炭灰,深1.2、厚0.3米,应为洪水淤积形成。

第5层:黑褐色土,质地较黏,含水量大,包含沙粒、炭粒和陶片,深1.5~1.6、厚0.4~0.5米,为人类活动形成的文化层。

第5层下为生土。

2.遗迹

II区共发现建筑遗迹两处,依发现先后顺 序编号为II区1号遗迹和II区2号遗迹。

(1)1号遗迹 位于II区南部,起建于第4层上,墙基打破第4层,系平面近长方形的地面式建筑。1号遗迹东西长10、南北宽5米,建筑内部偏东筑有隔墙,墙体上宽约0.5、底宽约0.8米,方向205°(图十,1)。

(2)2号遗迹 位于II区东部,起建于第4层上,墙基打破第4层,系平面近长方形的 地面式建筑。南北长7、东西宽5米,墙体上宽0.5、下宽0.8米,方向198°(图十,2)。

图七 I区5号、6号遗迹平剖面示意图 1.5号遗迹 2.6号遗迹

(三)出土遗物

遗物均出土于探孔之中,多为陶质器物,包括瓦片和陶器。瓦片为夹细砂青灰色或红色质地的布纹瓦,陶容器均轮制,器体较大。此外,还出土一片三彩残片和两块兽骨。I区和II区出土遗物的器类和器形特征没有区别。

1. 瓦片。出土8件,深度在0.3~0.7米之间。从器体弧度判断均为板瓦残块,凸面素面,凹面施布纹,胎体夹细砂,多呈灰色,部分呈桔红色,个别表面有烟熏痕迹,呈黑色。胎厚在1.4~1.8厘米之间。

2. 陶片

陶器口沿。出土6件,深度在0.4~0.9米之间。多为泥质灰陶,少量胎内夹细砂,器表 多见明显的轮制痕迹。2011KII∶5,夹砂黑皮陶,卷沿,圆唇,敛口,残高3.5、胎厚0.95厘米(图十一,1);2011KITK0104∶1,泥质灰陶,胎质细腻,呈灰白色,器表磨光,口沿下部外侧有网状磨光痕,圆唇,外折沿,敛口,鼓腹,残高2.7、胎厚0.3厘米(图十一,2);2011KITK-0114∶1,夹砂黑皮陶,胎体呈红褐色,外叠唇,侈口,残高1.8、胎厚0.5厘米(图十一,3);2011KITK-0109:1,泥质灰陶,方唇,敛口,圆肩,残高3.5,胎厚0.5厘米(图十一,4);2011KITK-0115∶1,夹细砂灰陶,尖唇,侈口,残高2.4、胎厚0.5厘米(图十一,8)。

陶器肩部残片。出土2件,均为泥质灰陶。2011KITK-0113∶1,颈与肩连接处有明显折棱,残高2.1、胎厚0.5厘米(图十一,7)。

陶器腹片。出土17件,深度从0.25~1.7米不等,多数出土于0.7~1米之间。泥质或夹细砂,从胎体弧度判断,均为形体较大的罐、瓮、缸类陶器残片,其中,以黑皮陶居多,共10件,胎体有薄有厚;灰陶4件,胎体均较薄;红褐陶3件,胎体相对较厚。

陶器底。出土3件,深度在0.3~0.6厘米之间。均为夹砂灰陶,平底。2011KITK17-01∶1,残高2.1、壁厚0.7、底厚0.8厘米(图十一,9);2011KITK0901∶1,残高1.8、壁厚1.3、底厚0.7厘米(图十一,10)。

3. 三彩残片。出土1件。2011KITK11-02∶1,为大型容器器壁,灰胎,外壁施绿釉及红褐釉,内壁施黄绿釉,胎厚0.8厘米。

4. 陶环。出土1件。2011KITK-0301∶1,泥质灰陶,手制,外径3.5、内径1.8、高2厘米(图十一,6)。

5. 陶饼。出土1件。2011KII∶3,以夹细砂青灰色陶片磨制而成,近椭圆形,长径3.1、短径2.7、厚1.4厘米(图十一,5)。

图八 Ⅱ区钻探平面图

图九 Ⅱ区地层剖面示意图

图十 Ⅱ区遗迹平剖面示意图 1.1号遗迹 2.2号遗迹

6. 动物骨骼。出土2件,深度一为1米,一为1.75米。均为大型动物肢骨残块,骨壁较厚,种属不明。

二、墓葬钻探

III区位于克拉斯基诺城址城外西约300米的平原上,2003年俄罗斯科学院远东分院远东民族历史·考古·民族研究所曾在此处发掘了一处渤海时期墓葬②(图中所示M1),本次勘探即针对该墓葬的周邻区域展开,勘探面积约800平方米。通过勘探,在已发掘的M1东南部约10米处,发现渤海时期石构墓葬1座,编号M2(图十二)。

(一)地层堆积

第1层:黑褐色沙质土,质地松散,包含大量植物根茎,厚0.3米。

第2层:灰褐色沙质土,质地松散,较纯净,厚0.2米。

第2层下为黄褐色沙质生土。

(二)墓葬概况

墓葬开口于第2层下,平面近长方形,以不规则岩石砌筑成墓圹,石壁宽约0.3~0.4、高0.6米;墓圹南北长4.7、东西宽2.6米,墓口距地表深0.5、墓底距地表1.2米;墓室南北长3.6、东西宽1.8、深0.6米。

三、工作收获与意义

通过此次钻探工作,我们得到了以下收获。

1. 对这三个区域的地层堆积有了明确的认识。克拉斯基诺城址内地层堆积较厚,有多个土质土色不同的堆积,其中有风蚀、水蚀形成的自然堆积,也有人类活动形成的文化堆积,包括活动面和夯土层。从出土遗物的总体特征来看,均为渤海时期遗存。此次探得的建筑遗迹和破坏严重、归属不明的墙体遗迹,从开口层位的不同可知它们在始建年代上有所差异,但结合与这些遗迹出土深度相同的遗物,可知时代均应为渤海时期。而开口层位低于石构墙基建筑的灰坑,性质有所不同,当是与建筑遗迹形成时期存在差异。虽然灰坑内未发现陶片等可断代的遗物,无法确知其形成时代,但已可说明在城内主体建筑始建之前,人们已在此处有所活动。城外墓地地层堆积简单,未见文化层,说明此处鲜有人类活动,墓葬分布也并不密集。

图十一 I区及II区出土遗物 1~4、8.陶器口沿(2011KII∶5 2011KITK0104∶1 2011KITK-0114∶1 2011KITK-0109∶1 2011KITK-0115∶1) 5.陶饼(2011KII∶3) 6.陶环(2011KITK-0301∶1) 7.陶器肩部残片(2011KITK-0113∶1) 9、10.陶器底(2011KITK17-01∶1 2011KITK0901∶1)

图十二 Ⅲ区钻探平面图

2. 通过对城内两个区域的钻探,获悉了城内建筑基址的形制与规格,并对城址建筑格局、规模与布局特征有了初步的了解。此次通过钻探发现的建筑遗迹均为石砌墙基的单体地面式建筑,未发现大型夯土台基和瓦顶坍塌堆积,建筑平面多呈东西向长方形,面积50~200平方米不等。从建筑遗迹分布情况上,似看不出他们之间有直接的关联,加之钻探工作的局限性即无法反映遗迹细节,从而会失去对某些重要现象的掌握,因此,尚不能判定是否存在规格高于其他区域的成组的建筑群。

目前,经过发掘且性质明确的渤海平地城,均具有较为规整的格局,如上京城③、西古城④和八连城⑤,其内城主体建筑均为中轴线对称布局。若参照上述情况来看克拉斯基诺城址,其主体建筑所在位置很可能处于城内中部偏北的区域,也就是此次钻探的I区所处的大致位置。但钻探结果表明,这里不仅没有发现预想中的高等级建筑群,其建筑规格和形制等与城内其他区域也别无二致。形成这种情况的原因,可能是克拉斯基诺城址级别尚低,无法与都城使用相同的建筑理念,但也不排除克拉斯基诺城址内不具备特殊等级建筑的可能性。总之,对克拉斯基诺城址乃至渤海其他州城建制的研究恐怕不能仅仅局限于中轴线布局这一思维定式。

参加此次考古勘探工作的人员有吉林省文物考古研究所梁会丽、解峰,河北保定博古文化服务有限公司马建春、张德江、李建民。资料整理:马建春、解峰、梁会丽;照相:梁会丽、解峰;清绘:梁会丽。

执笔:梁会丽 解峰

注 释:

① В.И.博尔金:《克拉斯基诺城址渤海寺庙址发掘》,《西伯利亚、远东古代文化遗存考察》, 1987年。

② Ю.Г.尼基金、臼杵勋:《在克拉斯基诺古城址附近渤海墓地的调查》,第5次北亚西亚调查研究报告会,2004年。

③ 黑龙江省文物考古研究所等:《渤海上京城——1998~2007年度考古发掘调查报告》,文物出版社2009年7月。

④ 吉林省文物考古研究所等:《西古城——2000~2005年度渤海国中京显德府故址田野考古报告》,文物出版社2007年9月。

⑤ 吉林省文物考古研究所等:《吉林珲春市八连城内城建筑基址的发掘》,《考古》2009年第6期。

〔责任编辑、校对 田索菲〕

Report on the Ancient Kraskino City in Russia′s Primorsky Region,2011 Jilin Provincial Institute of Cultural Relic The Far East Branch of Russian Academy of Sciences ,the Far East Institute of National History ,Archaeology ,Folk Custom.

In 2011,excavation was done in the ancient Kraskino city in Yanzhou dated to Bohai Period in Russia′s Primorsky Region. We know the stratum ,the building structure, the layout of the ancient city through excavating. It is important to study the building system of the municipal city in Bohai Period.

梁会丽,女,1981年生,2011年吉林大学考古系毕业,硕士,吉林省文物考古研究所馆员;解峰,男,1980年生,2007年吉林大学古籍所毕业,硕士,吉林省文物考古研究所馆员,邮编130033。

K871.43

A

1001-0483(2016)02-0029-06