普陀山寺庙园林兴建考

2016-12-01杨尚其黎映欣苗诗麒

杨尚其, 王 欣, 黎映欣, 苗诗麒

(浙江农林大学风景园林与建筑学院)

普陀山寺庙园林兴建考

杨尚其, 王 欣, 黎映欣, 苗诗麒

(浙江农林大学风景园林与建筑学院)

普陀山位于浙江省舟山市普陀县东部莲花洋中,始兴于唐,因观音信仰而为众人所知。历经多个朝代的兴建,融自然和人文于一体,成为有“海天佛国”之称的名山风景区。期间又受到“海上丝绸之路”和“海禁”的影响,是我国历朝对海洋态度的一种缩影。采用文献查阅和实地调查相结合的研究方法,将普陀山的兴建划分为4个时期:神话传说时期、“海上丝绸之路”时期、“海禁”时期和清末民初时期,旨在还原普陀山发展历史的真实面貌。在考证普陀山各时期兴建沿革的基础上,对山岛的造景活动进行分析,揭示普陀山的风景园林在充分借用“海”和“山”景的基础上,更强调佛教的“彼岸”思想。

风景园林; 普陀山; 观音信仰; 园林史

普陀山位于浙江省舟山市普陀县东部莲花洋中,为一狭长形小岛,山岛面积仅12.7 km2。它不仅是历史上形成的佛教名山,更是以山景幽奥、海景开阔著称的名山胜地。在历代的山志和游记中,多次称之为“海岸孤绝处”[1]。目前,山岛的风景园林整体呈现以3座禅寺——普济寺、法雨寺、慧济寺为中心的格局(见图1[1])。自唐代“不肯去观音”发生后,山岛始开兴建,它的发展与佛教有着密不可分的关系。金碧辉煌的庙宇也见证了历代统治者对其支持的“不遗余力”。本文旨在揭开“宗教色彩”外衣下,普陀山名胜风景区历史发展的真实面貌,挖掘其独特的人文内涵和景观魅力。

中国有5 500余座海岛,为什么唯独“普陀山”有这个机遇,从名不经传的山岛演变成佛教名山,它是如何形成的?在“佛指名山”之后又是怎么发展成真正的“风景名胜区”?根据上述疑问,本文把普陀山历史分为4个阶段。

一、神话传说时期(唐代以前)——发端

(一)历史文化背景

普陀山在春秋时期为越国东境,属“甬东”之地。秦代,属会稽郡句章县(今余姚、慈溪东部及镇海等地)东的“海中洲”[2]。据清道光十二年(1832)的《普陀山志》等古籍记载,秦时有安期生来此采药修炼升天,后人就称这一带为“安期乡”。又传他曾“醉墨桃花”,今普陀县桃花岛因此得名。西汉平帝时,儒生梅福曾在这里修炼丹药成仙。今有梅福庵、炼丹洞等古迹,又称普陀山为“梅岑山”[3]。“梅岑山”是山岛最早用的名称。

“东海仙山”作为我国神话系统的滥觞,在民间流传甚广[2]。而吴越人在历史上又素以“信鬼神、好淫祀”闻名于世[4]。从以上这些命名来看,可以发现“东海外越”的先民深受“神仙思想”的影响。

(二)普陀山观音信仰的形成

普陀山成为佛教圣地,与山岛上厚重的观音信仰有着密不可分的关联。而真正的“普陀洛伽山”在历史上存于古代印度南部[5]。笔者认为有两个客观原因促使观音信仰“落户”于我国的普陀山。

1.相似的海难信仰

观音信仰起源于印度东南沿海地区,古代印度人认为在楞伽岛(斯里兰卡),多金银财宝,但是那里居住着罗刹鬼,从南端过去非常危险。因此,该地区常有“黑风海难”与“罗刹鬼难”的传说[5]。而观音菩萨的主要职责是“救苦难”,这恰好契合了信徒面对“海难”时的无助感。

我国古代“东海外越”由于缺乏土地,经常要出海打渔和进行贸易往来。在《后汉书·东夷列传》中就有与日、韩国丝织品交易的记载。海外的生存条件恶劣,最惧怕的就是遭遇海难,有去无回。而以救“海难”著称的观音菩萨,能迅速得到渔民们的认可也是情理之中的。今舟山定海北门外的普慈寺,在东晋时就是一处供奉观音的庵院[6]。

2.独特的自然景观

根据《华严经》描述的普陀洛伽山:“于此南方有山,名补怛洛迦。”“海上有山众宝成,贤圣所居极清净。”“见西面岩石中,泉流萦映,林树蓊郁,香草柔软,右旋布地,观自在菩萨于金刚宝石上结跏趺坐。”[7]以及玄奘在《大唐西域记》记载:“国南滨海有秣剌耶山。秣剌耶山东有布呾洛迦山。山径危险,岩谷敧倾。”“其有愿见菩萨者,不顾身命,厉水登山,忘其艰险,能达之者盖亦寡矣。”从上可以推出4个重要的信息:①山靠近印度南边滨海处或者处于海中;②该山覆满了开白花的植物;③信众朝拜需要登山和涉水,非常危险;④观音菩萨出现的时候,是坐在“金刚宝石上”,具体位置在山的西侧岩谷中。

我国唐代之前政治中心在北方,缺乏对宏观地理环境的认识,多将“东海”当作“南海”。“梅岑山”的西侧峡谷中有一座巨大、平整、宽约30 m的石头(即今说法台石景点)。山岛覆有小白花,有人认为是白丁香花,有人以为是山矾[1],已无从考证。另外,也有史料记载:“自晋之太康、唐之大中,以及今上千龄,逾溟渤,犯惊涛,扶老携幼而至者不衰”[1],可见要登岛需要乘船经过险恶的海上环境。

相似的海难信仰,独特的地理环境为观音信仰“落户”于“梅岑山”之前,提供了可能。

二、“海上丝绸之路”时期(唐宋元年间)——中兴

(一)历史文化背景

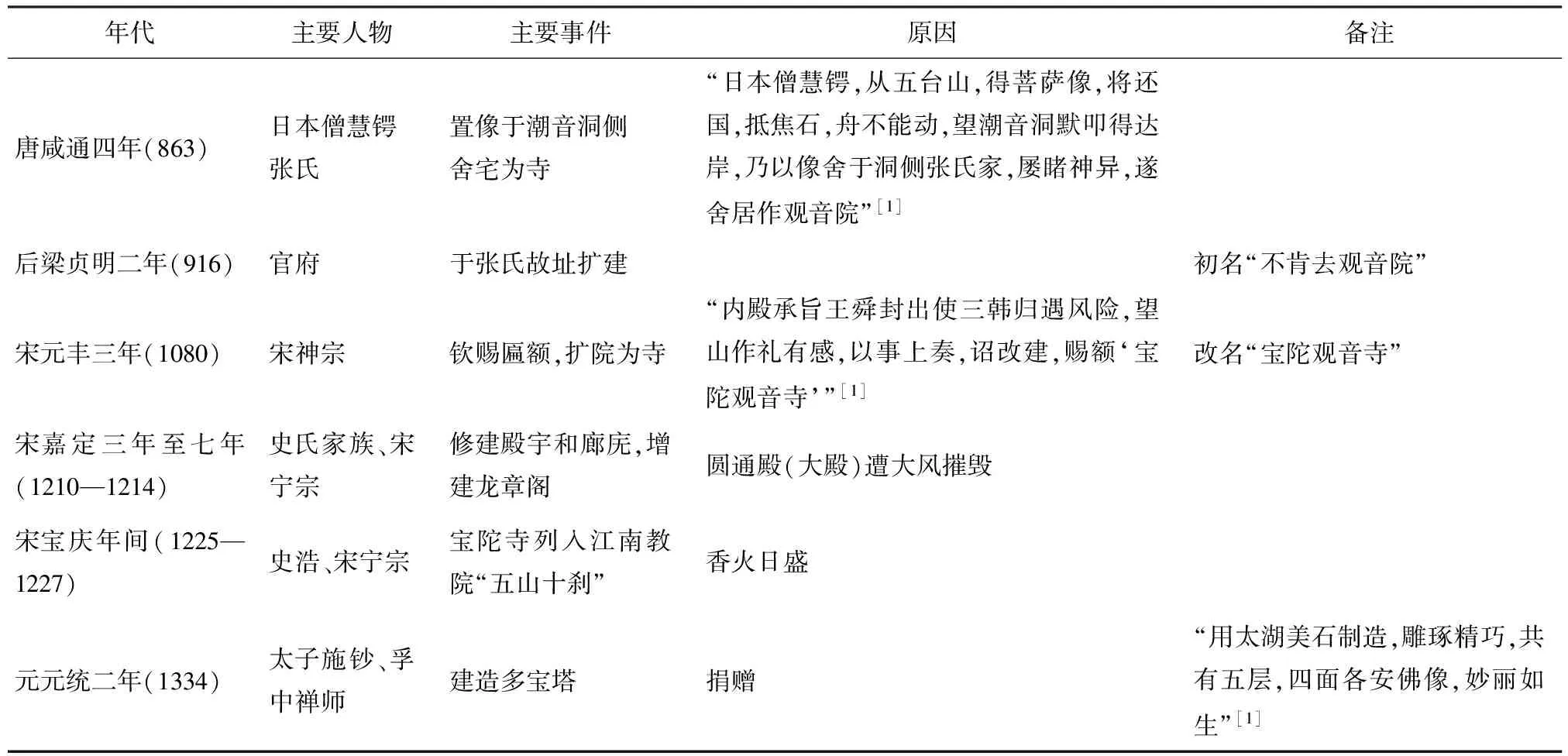

历经从唐代兴建“不肯去观音院”的雏形,至元末宝陀寺的“积翠自天开庵画,布金随地起楼台”的规模,期间的兴建活动主要围绕着对宝陀寺(今普济寺)的扩、增建。详见表1。

表1 宝陀寺主要兴建活动

该期间迅速成长的“海上丝绸之路”对山岛的兴建有着重要的推动作用。唐代,江、浙区域的经济因为手工业的发展,有大量海外贸易的需求。明州地区(今宁波),因居于三江交汇之处,北通日本、高丽、新罗,其航路最为捷近,成为四大港口之一。唐代期间,日本由于与新罗交恶,放弃了从山东半岛上岸赴长安的传统,顺着洋流漂流开辟了一条从明州上岸的新航道。至南宋期间,北方政权的南下,统治者为了增加财政收入,大力鼓励外商来华贸易,进一步给“海上丝绸之路”提供了发展空间。近年考古出的新罗礁和高丽道头遗址,是“海上丝绸之路”在普陀山遗留的实物见证[8]。“海上丝绸之路”的出现,促成了高丽道头建于普陀山,继而才可能发现新罗礁。有了新罗礁,才会发生慧锷触礁“留不肯去观音”的传说。有了“不肯去观音”,山岛才能逐渐成为各国船只来往朝拜、祈求平安的观音圣地。

(二)主要理景手法

普济寺基址的选择大致与现今的保持一致。为了满足僧人修行的清净环境,选址多需要模拟西天佛国的境界。自汉代佛教入土中原后,建筑布局也吸收了风水理论的精华。普济寺建于梅岑山凹,整体采取的是“山包寺”的风水布局,即三面由山体环抱,剩余一面敞开,建筑藏于山间的幽深之处,既突出了神秘的宗教氛围,又最大化地借用了东侧辽阔大海的优势景观,形成鲜明的幽、旷之感[2](见图2[1])。

三、“海禁”时期的普陀山(明清)——曲折

(一)历史文化背景

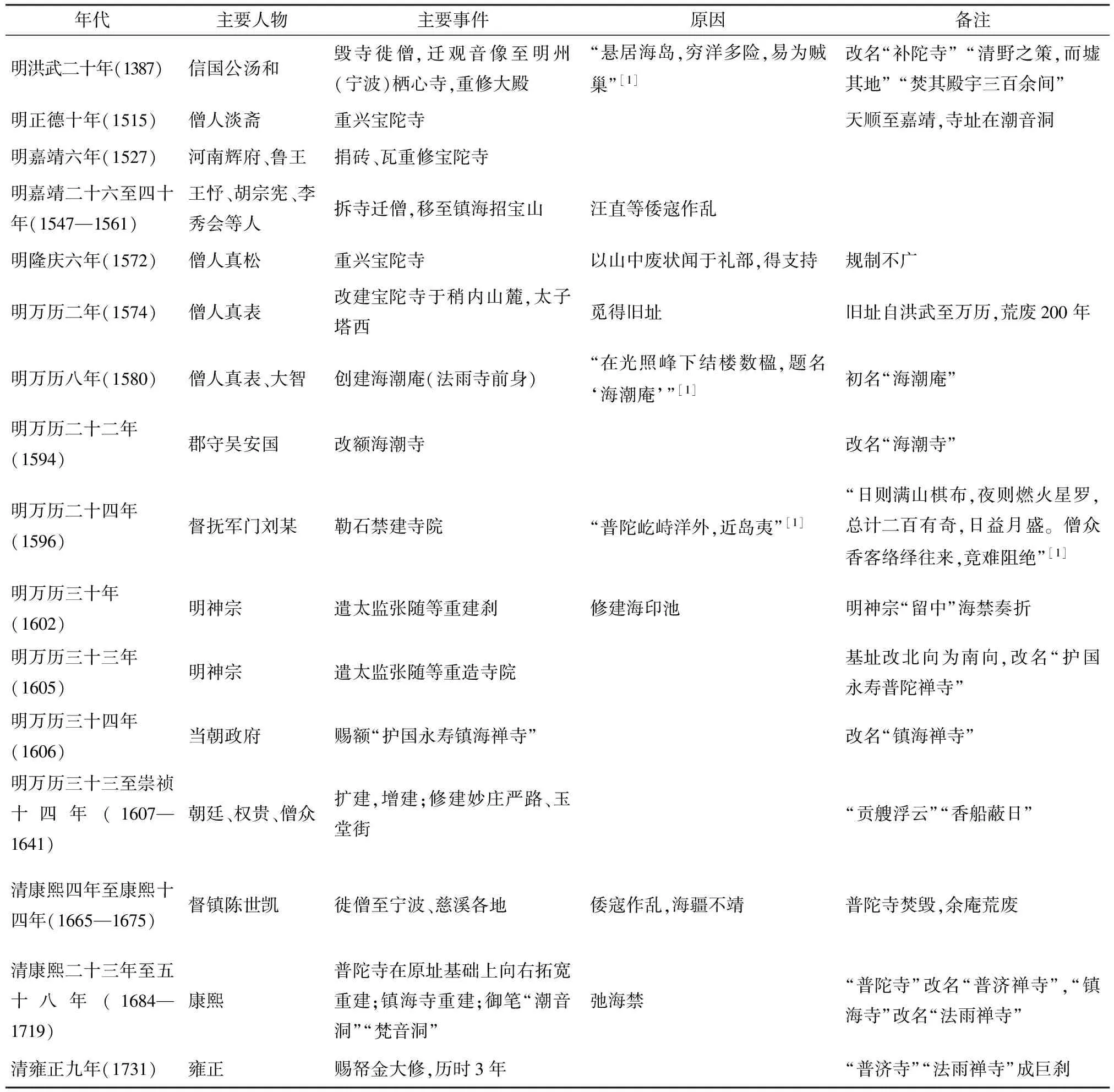

我国明清时期普陀山屡遭劫难,经历过多次兴衰,统治阶级对海洋一直是抱着“敬而远之”的态度,而“海疆”问题的“内乱外寇”也迫使其施行“海禁”政策。这对普陀山的发展造成了巨大的冲击,可幸统治者重视佛教,历朝帝王先后多次对普陀山赐帑金,成为山岛重新发展的主要契机。期间的主要兴建活动围绕着对普济寺的复、增建和法雨寺的增建,以及对周边环境的提升。现今岛上的状貌多是该时期的遗存。详见表2。

年代主要人物主要事件原因备注明洪武二十年(1387)信国公汤和毁寺徙僧,迁观音像至明州(宁波)栖心寺,重修大殿“悬居海岛,穷洋多险,易为贼巢”[1]改名“补陀寺”“清野之策,而墟其地”“焚其殿宇三百余间”明正德十年(1515)僧人淡斋重兴宝陀寺天顺至嘉靖,寺址在潮音洞明嘉靖六年(1527)河南辉府、鲁王捐砖、瓦重修宝陀寺明嘉靖二十六至四十年(1547—1561)王忬、胡宗宪、李秀会等人拆寺迁僧,移至镇海招宝山汪直等倭寇作乱明隆庆六年(1572)僧人真松重兴宝陀寺以山中废状闻于礼部,得支持规制不广明万历二年(1574)僧人真表改建宝陀寺于稍内山麓,太子塔西觅得旧址旧址自洪武至万历,荒废200年明万历八年(1580)僧人真表、大智创建海潮庵(法雨寺前身)“在光照峰下结楼数楹,题名‘海潮庵’”[1]初名“海潮庵”明万历二十二年(1594)郡守吴安国改额海潮寺改名“海潮寺”明万历二十四年(1596)督抚军门刘某勒石禁建寺院“普陀屹峙洋外,近岛夷”[1]“日则满山棋布,夜则燃火星罗,总计二百有奇,日益月盛。僧众香客络绎往来,竟难阻绝”[1]明万历三十年(1602)明神宗遣太监张随等重建刹修建海印池明神宗“留中”海禁奏折明万历三十三年(1605)明神宗遣太监张随等重造寺院基址改北向为南向,改名“护国永寿普陀禅寺”明万历三十四年(1606)当朝政府赐额“护国永寿镇海禅寺”改名“镇海禅寺”明万历三十三至崇祯十四年(1607—1641)朝廷、权贵、僧众扩建,增建;修建妙庄严路、玉堂街“贡艘浮云”“香船蔽日”清康熙四年至康熙十四年(1665—1675)督镇陈世凯徙僧至宁波、慈溪各地倭寇作乱,海疆不靖普陀寺焚毁,余庵荒废清康熙二十三年至五十八年(1684—1719)康熙普陀寺在原址基础上向右拓宽重建;镇海寺重建;御笔“潮音洞”“梵音洞”弛海禁“普陀寺”改名“普济禅寺”,“镇海寺”改名“法雨禅寺”清雍正九年(1731)雍正赐帑金大修,历时3年“普济寺”“法雨禅寺”成巨刹

(二)主要理景手法

1.寺庙遗址

法雨寺的选择采取了与普济寺类似的“山包寺”布局,三面环山,一面朝海,背倚光熙峰(见图3[1])。清代康熙年间修建时,以“生气东旺”改西侧入口为东,“建高阁三间,供天后像。凭阑一望,海天万里”[1]。巧用地形,充分向海借景。张岱称赞其“入门见山,出门见海,宽敞开涤,潮汐烟岚,一目了然”[9]。

而普济寺由于被群山环抱,树林茂密,空间感强烈,相对的视域就较为狭窄,故其重视就近的景观。清代张随以“旧基形局浅漏”[1],改北向为南向。并且在寺前增设海印池,扩建廊庑和御碑亭,金碧辉煌,形成山水一色的近景。

2.道路布设

朝山进香其实也是一种变相的旅游,故除了满足信徒“朝圣”的心理需求外,还需结合游客沿途欣赏风景的需要。该时期普陀山的干道连系两座大寺,既是山岛的朝圣路线,也是游客的游览路线。山岛上总共有3个干道:①第1段“妙庄严路”自码头到普济寺,全长约2 km。从正趣峰的东侧绕行,“随形高下,宛委荡荡,道傍古木,垂阴环翠”[10]。道路铺砌的石板全为精细打磨而成,雕刻其上的莲花图案,数米之间各不相同。沿途散布着若干小型庵堂。空间感以幽奥取胜,多有深远之境界。故画家董其昌题词曰:“入三摩地”。②普济寺的寺前广场是“妙庄严路”的终结和第2段主干道法雨寺的“玉堂街”的起始。从普济寺经法雨寺直到梵音洞,长约3 km。全程沿着海岸布设,背山面海,沿途可以观赏千步沙、百步沙以及辽阔的海景。此处视野开阔,以旷朗、平远之景取胜,与“妙庄严路”全然异趣,从而形成强烈的空旷、幽奥的空间对比[11]。③过法雨寺经转折登山,是全山干道的第3段,号称有千级石阶的山道“香云路”。山势陡峭,道路曲折盘旋。

3.建筑营构

1)入口空间。普济寺寺前有充足的空间开辟山门,以1 hm2水体(海印池)为主的寺前广场,利用两座桥,巧妙地将水体一分为三,既起到空间集散的作用,又与干道形成山水相衬的寺前过渡空间。池中种满荷花,“盛时俨若西湖庐阜”[10]。

法雨寺的寺前与干道之间,有足够的地段建置山门和寺前广场,但为了迎合风水中“聚气”的理念,在寺之东头以阁的形式设置山门,正前用九龙壁作隔断。 阁楼之后正对隆起的山脊,二者成对景之呼应[1]。阁前的曲尺形台阶由两侧的胸墙围成带状空间,与其前跨越水池的海会桥组成一条不长的线性导引,联接于干道(见图4)。

2)建筑群落。普济、法雨二寺的建筑群格局采取的是宫殿式。两者都有极为明显的中轴线,布局严谨,形式规整,这与该时期皇室参与建造有很大的关系。普济寺位于山麓下,采用中轴线六进并左右对称的手法来进行布局。在具体的建筑组合上,又依情况而定。如正山门至藏经楼因地势升高较缓,其建筑的排列则较疏朗,形成了较大的院落空间,以便僧众进行佛事活动;方丈殿以上是僧人的生活区,活动空间不需开阔,建筑排列就显得紧凑,从而造成总体上丰富合理的空间效果[11](见图5[1]、6[1])。此外寺前和寺内空间的相互组织串合,既最大限度地利用了地形较缓的优势,又改善了因受到山林围绕,视野狭窄,缺少景观的缺陷。位于轴线末端的烟霞馆,是唯一能看到海景的殿宇法雨寺,居千步沙北,建于峰麓南坡,依山就势,被巧妙地划分成5个台地空间。从第1层到第5层的竖向高度共60多m[12]。在立面上,建筑的铺陈延展获得了与局部地貌嵌合的精彩关系;在景观上,5层空间的分割,赋予了建筑形象高低错落和起伏变化的丰富韵律,有助于发挥其点景、增益成景的效果。康熙赞其“所谓欲穷千里,更上一层,幽折夷旷,不愧步步入胜矣”[1]。

普济、法雨两寺主要殿宇,使用琉璃瓦屋面,梁架结构、彩绘、装修均为“官式”的做法,建筑形象具有鲜明的宫廷特色。其中法雨寺的主体建筑圆通殿为康熙恩准拆明代金陵旧宫而建。明间九龙藻井及屋面琉璃黄瓦乃明宫旧物,富丽堂皇,为今普陀山镇山之宝[13]。

4.景因“名”胜

通过历代《山志》和史料的搜集发现,“潮音洞”和“梵音洞”是诗文中有记录最多的两个景点名。清代康熙三十八年(1696),正式御书题名。两者的具体特征见表3。

普陀山的景点200多处,唯独这两处既结合山岛“海岸孤绝处”的自然环境,观景有声,“声容并茂”,更从意向上丰富了佛教文化的人文景观,体现其“海天佛国”特征。

四、清末至民初时期的普陀山——再兴

(一)历史文化背景

该时期的山岛,发展平稳,慧济寺的扩、增建是其主要兴建内容。以普济、法雨、慧济三大禅寺为中心的寺庙格局,始现于山。山岛除三大禅寺外,有庵院八十八,茅蓬一百二十八,分布于山岛的每一个角落,山上常住僧3千余人,达于全盛时期。期间兴建活动见表4。

(二)主要理景手法

慧济寺建于佛顶山的一块稍微下陷的小盆地上,整座建筑群呈“下沉式”的格局,再加之周围蓊郁的森林,更点出其“藏”的意趣。与眺目远望的海景形成强烈的空间对比之感,站在山顶“虽三韩日本,仿佛可指数云”[1]。同时,寺庙建于全山的最高点,利于形成以点制面、点面结合的结构[11]。

表4 主要兴建活动

普陀山第3段主干道,即号称有千级石阶的山道“香云路”,山势陡峭,道路曲折盘旋,空间上旷、奥交替变换,以高远之景为主。待到登上佛顶山顶,视界豁然开朗,俯瞰眼底群山及大海的碧涛万顷,则平远之景最是赏心悦目[1]。

慧济寺受地形局限,建筑群中轴线较短,山门的入口亦做成一段逐渐下沉的曲尺形的堑道,既顺应地形,也适当地强化了佛寺的宗教神秘气氛。原为明代的小庵院,扩增成寺后格局无法提升,只是将主殿增建为面阔五间的单檐歇山顶。尽管等级提高,因没有皇室介入兴建,故规格和形式相对普济、法雨两寺的主殿逊色不少。禅寺的主殿梁架较为特殊,曲率大,屋面陡峻,因采用厅堂分心式五柱十架椽结构之故[13]。

五、结 语

在普陀山的兴建过程中,由于早期受到“神仙思想”的影响,佛教信徒将山岛附会成佛经中的圣地。无论是处于发展中的“海上丝绸之路”时期,还是颇具坎坷的“海禁”时期,鲜明的海难信仰自始至终贯穿。参与开发的主体,逐渐由普通的僧众信徒上升至统治阶级和权贵官宦,多次大型兴建的机遇离不开皇权的“扶持”。因立足于海洋环境之中,在造景活动中多借“海”和“山”景,在空间上形成极其丰富的“旷”“奥”变化。再加上受到佛教文化的影响,普陀山的风景园林呈现出一种与内陆不同的艺术风格,在充分结合“奔波骇浪之中,潮汐吞吐,烟霞变幻”[1]的海洋景观的基础上,更强调一种“恍如身到彼岸矣”的佛教景观。无论其造景艺术还是历史文化,均有重要研究价值。本研究后续将在历史沿革的基础上,深入探究其人文景观形成的具体原因和对山岛的影响,从中可以得出对现代园林建设,尤其是滨海地区风景园林建设的启示。

[ 1 ] 王连胜.普陀洛迦山志[M].上海:上海古籍出版社,1999.

[ 2 ] 周维权.中国名山风景区[M].北京:清华大学出版社,1996.

[ 3 ] 吕以春.普陀历史沿革考[J].杭州大学学报(哲学社会科学版),1986,16(3):121-125.

[ 4 ] 姜彬.东海岛屿文化与民俗[M].上海: 上海文艺出版社, 2005.

[ 5 ] 李利安.印度观音信仰的最初形态[J].世界宗教研究, 2006(3): 16-24.

[ 6 ] 王连胜. 普陀山观音道场与观音文化东传[J].浙江海洋学院学报(人文科学版),2004(3):48-56.

[ 7 ] 大方广佛华严经疏序浅释[M].佛驮跋陀罗,译.宣化上人,校注.上海:上海佛学书局,1998.

[ 8 ] 王连胜.普陀山佛教名山形成原因新探[J].浙江国际海运职业技术学院学报,2005(3): 32-41.

[ 9 ] 张岱.琅嬛文集[M].长沙:岳麓书社,1985.

[10] 高鹤年.名山游访记[M].上海:上海佛学书局,1995.

[11] 丁兆光,傅德亮.论佛寺园林空间构成——以普陀山普济寺、法雨寺、慧济寺三大寺为例[J].浙江林业科技,2006,6(11): 14-18.

[12] 吴蓓.普陀山寺庙建筑的艺术特色[J].漯河职业技术学院学报,2009,8 (1):157-158.

[13] 陈舟跃. 普陀山传统建筑及其文化意义 [J]. 浙江海洋学院学报(人文科学版), 2010(4) : 51-56.

(责任编辑 孔 艳)

The Textual Research on the Development and Construction of Temple Garden in Mount Putuo

YANG Shang-qi, WANG Xin, LI Ying-xin, MIAO Shi-qi

(SchoolofLandscapeArchitectureandArchitecture,ZhejiangA&FUniversity,311300,Lin’an,P.R.China)

Mount Putuo is located in the coastal area, east of Putuo County, Zhoushan City, Zhejiang Province, its thriving started in Tang Dynasty, and it is well-known because of Guanyin belief. After the successive construction during several dynasties, this mountain with the harmonious integration of natural and cultural landscapes has become one of the famous scenic spots, called as “Land of Buddha on Sky and Sea”. Heavily influenced by “Sea Silk Road” and “Maritime Embargo”, it is actually the epitome of attitude towards the sea in the past dynasties. Combining literature review with field investigation, the development of temple garden in Mount Putuo is divided into 4 periods: Myths and Legends, “Sea Silk Road”, “Maritime Embargo”, and late Qing Dynasty, aiming at restoring the actual developmental history of Mount Putuo. Based on the textual research on its construction and evolution in each period, analyzing the landscaping of mount and island reveals that the design art of landscape and garden in Mount Putuo is not only making the best use of surrounding “Sea” and “Mountain”, but also emphasizing the ideology of “the other shore” of Buddhism.

landscape architecture; Mount Putuo; Guanyin belief; landscape history

10.13931/j.cnki.bjfuss.2015130

2016-03-14

杨尚其,硕士生。主要研究方向: 风景园林设计与理论。Email:419103567@qq.com 地址:311300 浙江省杭州市临安市环城北路88号浙江农林大学风景园林与建筑学院。

TU-098.4

A

1671-6116(2016)-02-0041-07