基于跨断层和GPS资料综合分析张渤带运动特征

2016-11-29陈长云贺建明李腊月杜龙

陈长云,贺建明,李腊月,杜龙

(1.中国地震局第一监测中心,天津300180;2.中广核工程有限公司,广东深圳518000)

基于跨断层和GPS资料综合分析张渤带运动特征

陈长云1,贺建明1,李腊月1,杜龙2

(1.中国地震局第一监测中心,天津300180;2.中广核工程有限公司,广东深圳518000)

基于传统跨断层测量监测断层活动的计算公式、主成分分析法以及GPS跨断层剖面方法分别计算了张渤带及其邻区主要断裂的运动特征。结果显示跨断层资料反映的断层近场变形特征沿张渤带各次级断裂以压性运动为主,与张渤带斜交的NE走向断裂以张性运动为主,部分测线不同时段会出现相反的运动性质。GPS观测资料表明NW走向的张渤带次级断裂以左旋走滑兼挤压运动特征为主,与张渤带斜交的NE走向的断裂以正断张性运动为主。各断层反映的张/压性质与利用震源机制解获得的区域构造应力场的主压/张应力方向较为一致。GPS资料结果显示:张渤带各次级断裂的平行断层的滑动速率介于0.5~1.5mm/a之间,垂直断层走向的挤压速率,除廊坊-武清断裂和蓟运河断裂外,其它次级断裂的速率<0.8 mm/a;基于跨断层资料利用主成分分析获取张渤带及其邻区断裂运动综合运动指标表明区内断裂垂直运动速率<1.5 mm/a,与跨断层资料逐条断裂分析的结果基本一致。总体来看,整个张渤带及其邻区断层活动水平较低。

张渤带;跨断层观测;断层活动;水平运动;垂直运动

0 引言

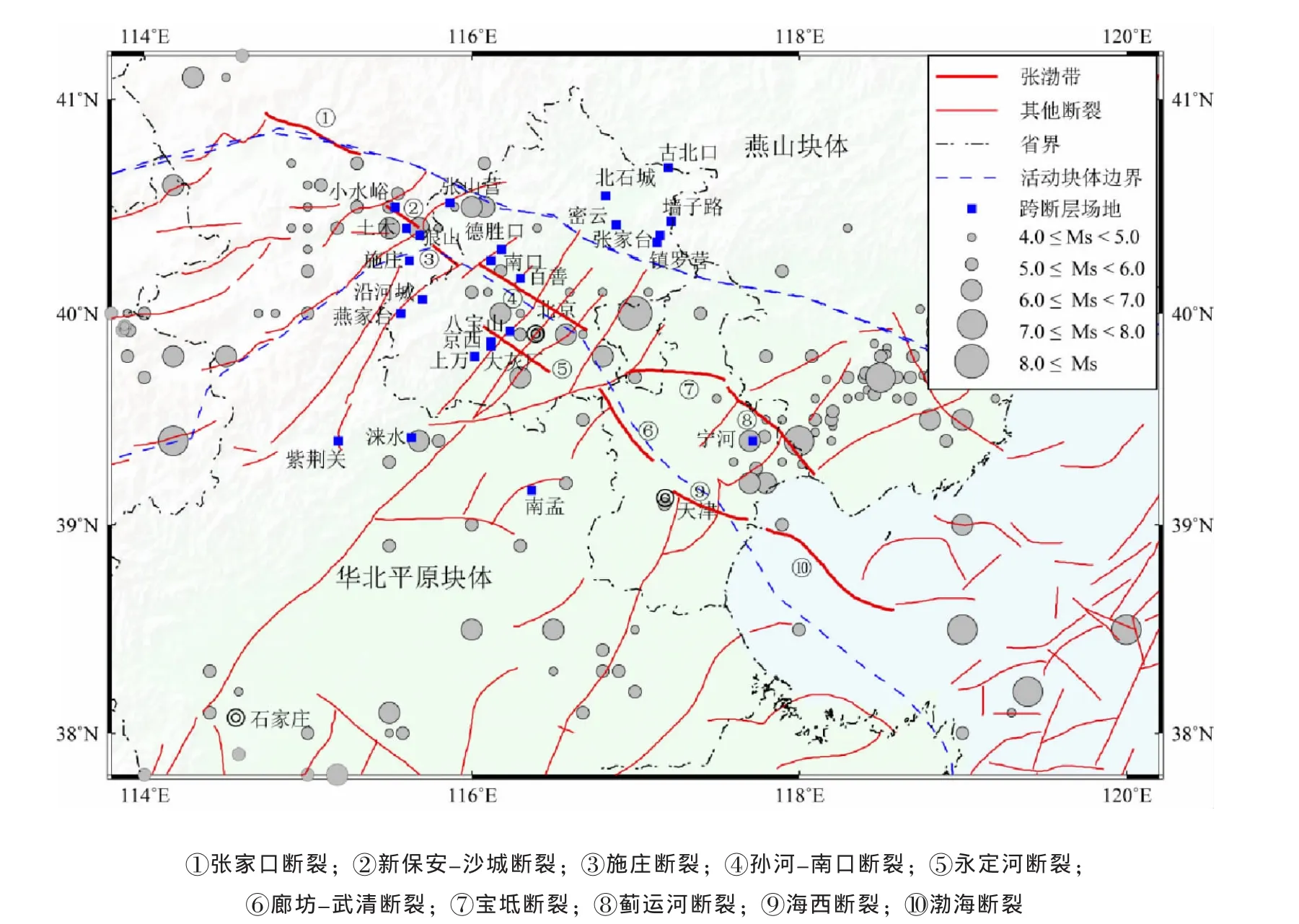

张渤带(张家口-渤海断裂带)是华北平原活动地块和燕山活动地块的边界,该带西北起张北-尚义一带,经张家口向东南,穿过怀来、顺义、三河、天津等地,再经渤海向南东延伸到蓬莱以北的黄海海域,断裂带被北东向断裂切割成不连续的几段(图1)。断裂带总体走向北西,长约,700 km,断裂带倾向不一,倾角较陡,具有正断兼左旋走滑的运动方式,为新生代活动断裂[1]。张渤带由西北向南东分别由张家口断裂、新保安-沙城断裂、施庄断裂、孙河-南口断裂、永定河断裂、廊坊-武清断裂、宝坻断裂、蓟运河断裂和海西断裂等组成。张渤带对应着地壳厚度的变异带,张渤带以北地壳厚度大,以南地壳厚度小,穿过张渤带的多条地震反射剖面和大地电磁剖面揭示该断裂带为一条切割岩石圈的深大断裂[2]。张渤带典型的构造特征之一是在许多地段与北东或者北北东走向断裂(表1)交错,这些地段常常是中强地震和大地震的发生地[3]。

图1 张渤带及邻区地震构造背景及跨断层观测场地分布图Fig.1 Main active faults,historical strong earthquakes,and the distribution of cross-fault leveling observations in Zhangjiakou-Bohai fault zone and its adjacent regions

张渤带是华北地震构造区一条主要的活动构造带,构造活动强烈,历史上曾发生1679年三河-平谷8.0级大地震、1976年唐山7.8级大地震、1998年张北6.2级地震和2006年文安5.1级等地震,具有强震危险性。张渤带穿过京、津、唐等大城市,区内人口众多,强震会造成极其严重的损失,急需完整、可靠的与强震危险性评价相关的资料。跨断层形变测量能够提供地壳运动的定量化结果,是监测断层活动最直接、最有效的方法之一,作为地震前兆观测的一种重要手段,多年来在我国地震监测预报方面发挥着重要的作用。国内多次震例表明地震前观测到了明显的断层形变异常,如1975年海城地震前金县跨断层水准形变异常、1976年唐山地震前宁河跨断层水准异常、1996年丽江地震前永胜跨断层异常、2013年芦山地震前宝兴跨断层水准异常等[4-6]。本文基于对张渤带及其邻区跨断层短水准/短基线和GPS等大地测量资料的分析,结合地震地质资料、区域构造应力场特征等对比讨论北西走向的张渤带以及与其相交的北东走向断裂带的现今水平和垂直运动特征,以期为区域强震/大地震危险背景的判定提供依据。

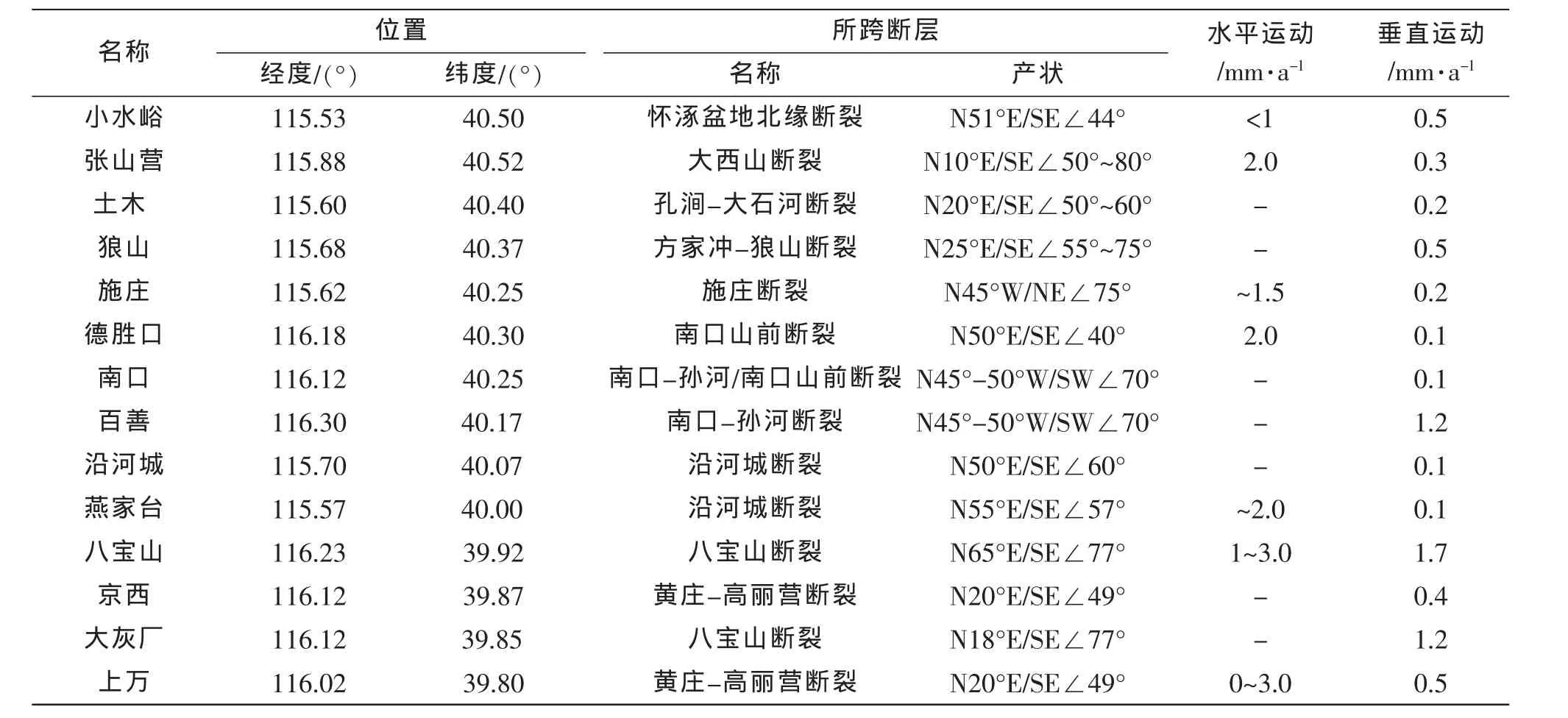

表1 张渤带及邻区跨断层形变测点概况Table 1 Synopsis of cross-fault leveling observation in and around Zhangjiakou-Bohai fault zone

1 资料概况

1.1 跨断层资料

跨断层形变测量的测线长通常在几十到百余米,基线测量精度在0.01~0.1 mm,水准测量的精度为0.1 mm/km[7],对断层活动和地震活动反映较好。作为地震重点监视区,张渤带所在的首都圈地区自20世纪60年代以来布设了相对较为密集的形变监测台和跨断层流动形变监测网。目前有24处(图1)跨断层流动形变观测点,其中13个水准观测点,10个基线、水准同桩观测点,1个基线、水准不同桩观测点,点位布设较密,且大多数为基岩点,观测精度较高,对断层活动和地震活动具有较好的反映[8]。上述24个观测场地除宁河、南孟和土木场地的观测周期为2个月外,其他21个场地的观测周期均为1个月。自20世纪70年代起至今已经积累了40多年的观测资料。本文重点对其中跨张渤带及其邻区的14个观测场地的数据进行分析,所跨断层包括张渤带次级断裂以及与张渤带斜交的北东走向的活动断裂(表1)。

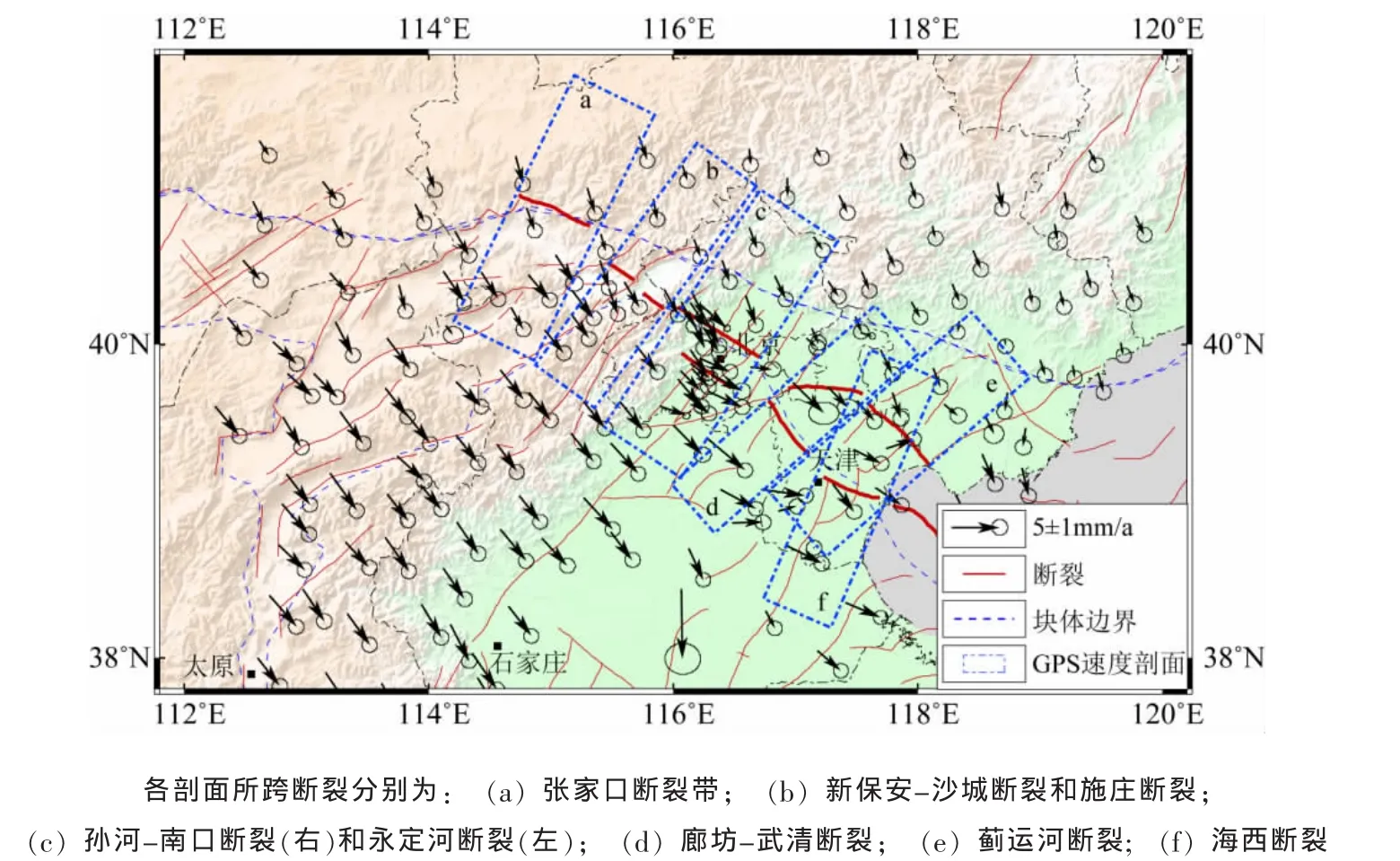

1.2 GPS资料

研究使用的GPS数据主要来自“中国地壳运动观测网络”位于张渤带所在首都圈地区的163个GPS连续站和流动站(图2)。流动站点共观测4个期次(1999、2001、2004、2007),每次观测中至少连续观测72 h。

使用GAMIT/GLOBK/QOCA软件对数据进行处理,具体处理流程参见文献[9-10]。为解释方便,把ITRF框架中的速率转换为相对欧亚板块的运动速率。通过把ITRF中的速率与欧亚板块的旋转进行差分定义欧亚参考框架。通常人们通过反演一组测站的坐标得到稳定的欧亚板块参考基准,这组点要求是分布于欧亚板块上,且是位于稳定的大陆内部的点。据此,本文在进行参考框架转换时,利用Altamimi等[11]给出的由GPS、VLBI和SRL数据反演得到的欧亚板块的欧拉矢量56.330±0.549°,-95.979±0.969°,旋转速率为0.261±0.003°/Ma,从ITRF2005框架中的坐标中去掉欧亚板块的整体旋转,得到相对欧亚板块参考框架下的速度场,如图2所示。本文利用GPS水平速度场资料(1999—2007年)对张渤带及其邻区的地壳运动变形特征进行研究。数据观测期间发生2001年MS8.1级昆仑山口西地震,地震后,利用GPS开展的相对密集的地壳形变观测获得的同震位移和震后断层蠕动变形表明,地震地壳形变的影响范围大致为88°~97°E[12],距离本文研究区域较远,可见昆仑山口西地震的同震位移和震后变形对研究区地壳形变的影响可以忽略。

图2 张渤带及邻区相对于欧亚框架的GPS速度场Fig.2 The GPS velocities in and around Zhangjiakou-Bohai fault zone compared with to Eurasia frame

2 张渤带及邻区主要断层运动特征

2.1 跨断层资料反映的张渤带及邻区断层运动特征

跨断层测点的分布不同使得计算不同断层水平滑动两的方法也存在差异。跨断层测量的目的在于了解断层的活动方式。断层附近一定范围内,其跨断层点位间的相对位移,主要是断层两盘相对运动造成的,介质应变在这一局部区域的影响可以忽略不计[13]。假定断层两盘为刚体,则跨断层点位的相对运动可以反映断层两盘沿断层面的相对滑动(表2)。具体的计算方法参见文献[14],在此不再赘述。

2.1.1 断层水平运动特征

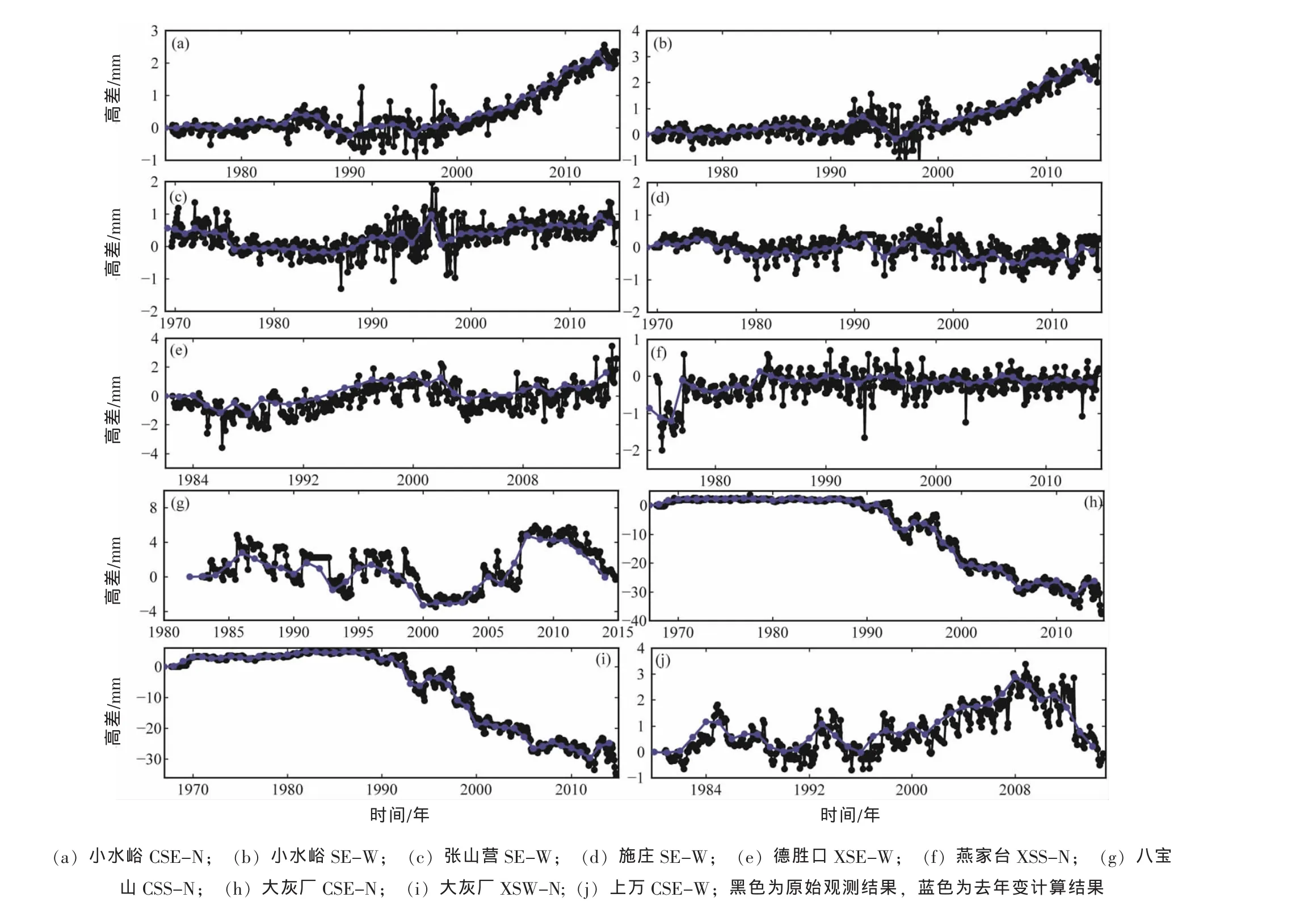

小水峪跨场地测线跨怀涿盆地北缘断裂,自2010年以来开始有观测资料,观测期内断层基本表现为左旋滑动,水平滑动量很小,小于1 mm/a(图3a)。张山营场地自1969年以来进行跨断层基线和水准的同桩测量,尽管大西山断裂一直表现为右旋滑动(图3b),但是其具有明显的分时段运动特征,1969—1978年右旋滑动有一加速过程;1979—2007年,右旋滑动量维持在1 mm左右;2008年右旋滑动明显增加,从2007年的0.9 mm增加到2008年的2.5 mm,可能与汶川地震的影响有关,2009滑动量进一步增加至3.1 mm,2010—2014年滑动速率减小,维持在2.0 mm左右。施庄场地同样自1969年开始进行跨断层基线和水准的同桩测量,在观测期内施庄断裂一致表现为左旋滑动,1970—1973年水平滑动量在1~1.5 mm范围内变化;1974年滑动速率减小;1974—1979年水平滑动量在0~0.5 mm范围内变化;1980—1992年滑动量基本在0.5~1.5 mm的范围内变化;1992年至今,左旋滑动量大致呈线性特征(图3c)。德胜口场地测线横跨南口山前断裂,自1982年起进行基线和水准的同桩观测,在观测期内右旋滑动量随时间变化较为复杂(图3d),1983—1991年和1994—2010年右旋滑动量大致呈线性增加,但是在1992—1994年和2010—2012年出现2次快速的反向快速滑动,2012—2014年右旋滑动量区域稳定在2 mm左右变化。

表2 张渤带及邻区跨断层场地反映的断层近场最新运动特征Table 2 The latest motion characteristics reflected by cross-fault leveling observation in and around Zhangjiakou-Bohai fault zone

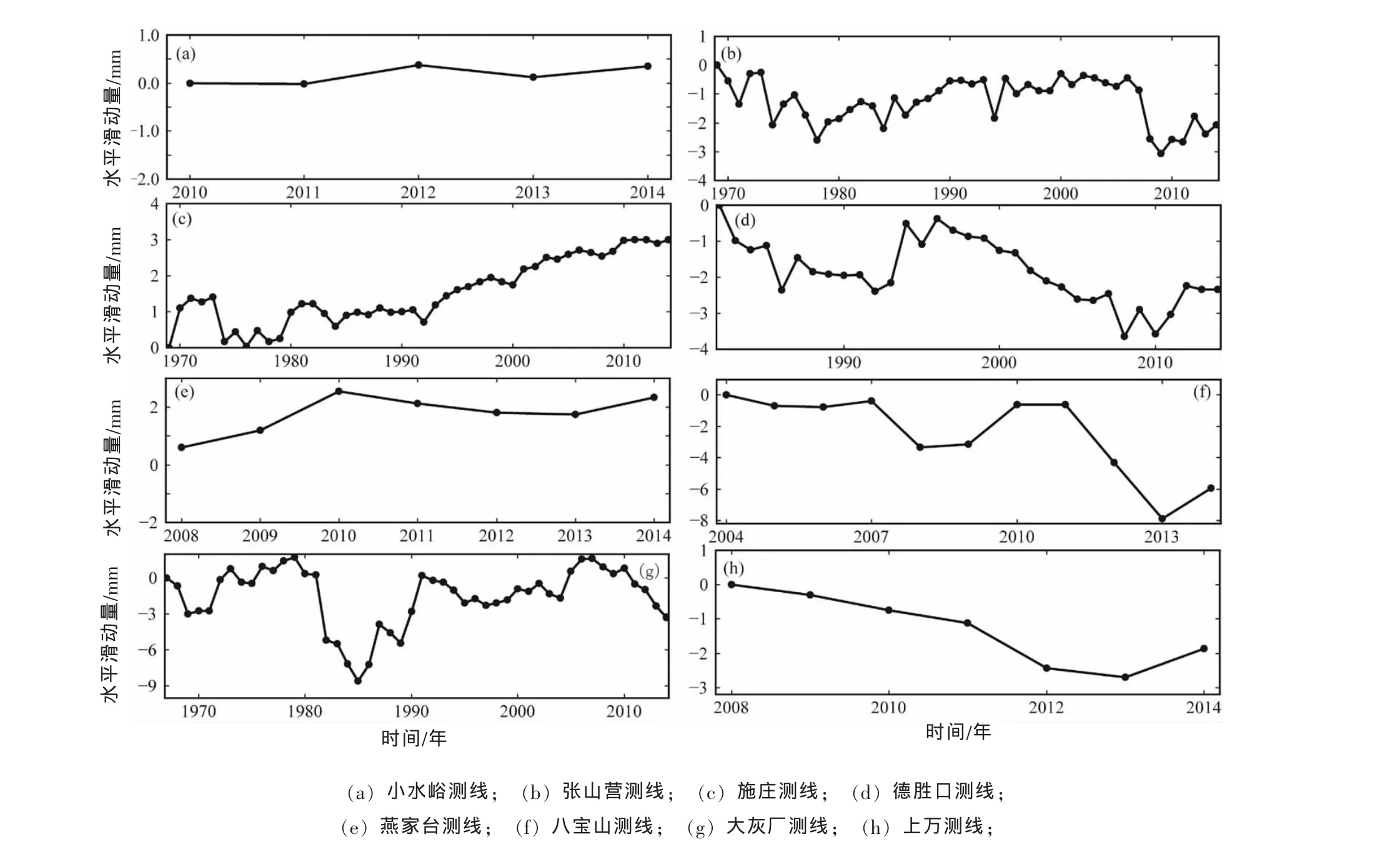

图3 跨断层观测资料去年变后反映的断裂水平滑动特征Fig.3 The horizontal motion characteristics after diminish annual variations

燕家台场地跨沿河城断裂,2008年以来,沿河城断裂表现为明显的左旋走滑运动,2008—2010年左旋滑动量呈线性增加趋势,2010—2014左旋滑动量维持在2 mm/a左右(图3e)。在八宝山断裂上有八宝山和大灰厂两个场地,其中大灰厂的观测时间较长,自1967年开始有观测记录,其运动性质和滑动量均变化较大,可能与该场地受降水影响严重有关[15]。八宝山场地观测期内反映的八宝山断裂段多数时段表现为右旋走滑,但在1970—1979年、985—1992年和2004—2006年出现反向运动(图3g),除1985—1992年期间滑动量变化较大外,其平均滑动量维持在1~3 mm/a。上万场地跨黄庄-高丽营断裂,观测期内,断层整体表现为右旋走滑特征,2008—2011年线性变化特征明显,2011—2012年右旋有加速的特征,2013—2014年出现反向变化特征,总体上看,右旋滑动量较小,在0~3 mm/a范围没变化(图3h)。2.1.2断层垂直运动特征

以断层上盘的测点为基准点计算各测段的垂直形变速率,速率为正时表示逆断压性,为负时表示正断张性;以断层下盘的测点为基准点则运动性质相反。张渤带及邻区14个跨断层场地中,土木、狼山、南口、百善、沿河城和京西6个场地仅有水准观测。

图4 跨断层水准观测资料反映的断层垂直变形特征Fig.4 The vertical deformation reflected by cross-fault leveling observation

百善跨断层测线横跨北西走向的南口-孙河断裂,观测期内反映出断层的正断特征,其中2009—2012年正断活动明显增强,2008—2009年和2012—2014年活动相对较弱(图4a)。狼山跨断层测线跨方家冲-狼山断裂,由图4(b)可见,跨断层水准测量反映的断层逆/正活动特征不明显。南口场地,测线S8-6跨南口-孙河断裂,测线6~4跨南口山前断裂,其中测点8和6分别位于断层的上盘,由图4(c、d)可见,南口场地反映的南口-孙河断裂和南口山前断裂的张压特征均不明显,不能判断断层的正/逆性质。土木场地跨孔涧-大石河断裂,测线S4-3和S6-7近平行,其中测点4和7位于断层的上盘,由图4(e、f)可知,观测期内,断裂总体表现为正断性质,其中在1999—2005年有一正断活动增强的时段,其他时间段内断层的两盘相对活动不明显。图4(g)中沿河城测线S2-1中的测点2为断层上盘,下盘测点1相对上盘做上升运动,反映出断层的正断张性特征。京西跨断层场地测线S1-10跨黄庄-高丽营断裂,测点1位于断层上盘,下盘测点10相对上盘向下运动,反映出断层的逆断性质,从图4(h)可知,尽管断层表现出逆断性质,但其运动量级较小。

小水峪场地两条跨断层水准测线CSE-N和SE-W,其中测点E位于断层上盘,由图5(a、b)可见测线位于断层下盘的测点N和W均相对于上盘测点向上运动,反映所跨怀涿盆地北缘断裂的正断性质。张山营SE-W测线中测线E位于断层上盘,由位于下盘W测点相对上盘的运动(图5c)可知,大西山断裂总体以正断张性运动为主,但在1975—1986年和1996—1998年出现两次反向运动。由图5(d)反映的施庄断裂的张压特征不明显,其运动幅度在0.5~0.5 mm之间变化。德胜口XSE-W测线两侧高差变化(图5e)整体反映南口山前断裂的张性运动,其在1982—1988年和2002—2004年存在两次反向运动。燕家台测线的高差变化所反映的沿河城断裂的张压运动性质不明显(图5f)。八宝山跨断层水准测线所反映的八宝山断裂的张压运动性质较为复杂(图5g),水准观测资料显示观测期内断裂出现多次张/压性质的转换。大灰厂两条水准测线中测点N位于八宝山断裂下盘,图5(h、i)1990—2014年均显示位于断层上盘的测点相对于下盘的测点向下运动,反映出断层的压性运动性质,1990年以前资料显示断裂的张压性质不明显。上万测线CSE-W中测点E位于断层上盘,2008年以前,位于下盘的测点W相对于E点向上运动,反映断层的张性特征,2008年以后,上、下盘相对运动性质发生转换,下盘相对上盘向下运动,测线所跨黄庄-高丽营断裂表现出压性特征。

图5 跨断层水准观测资料反映的断层垂直变形特征Fig.5 The vertical deformation reflected by cross-fault leveling observation

2.2 GPS资料反映的张渤带运动特征

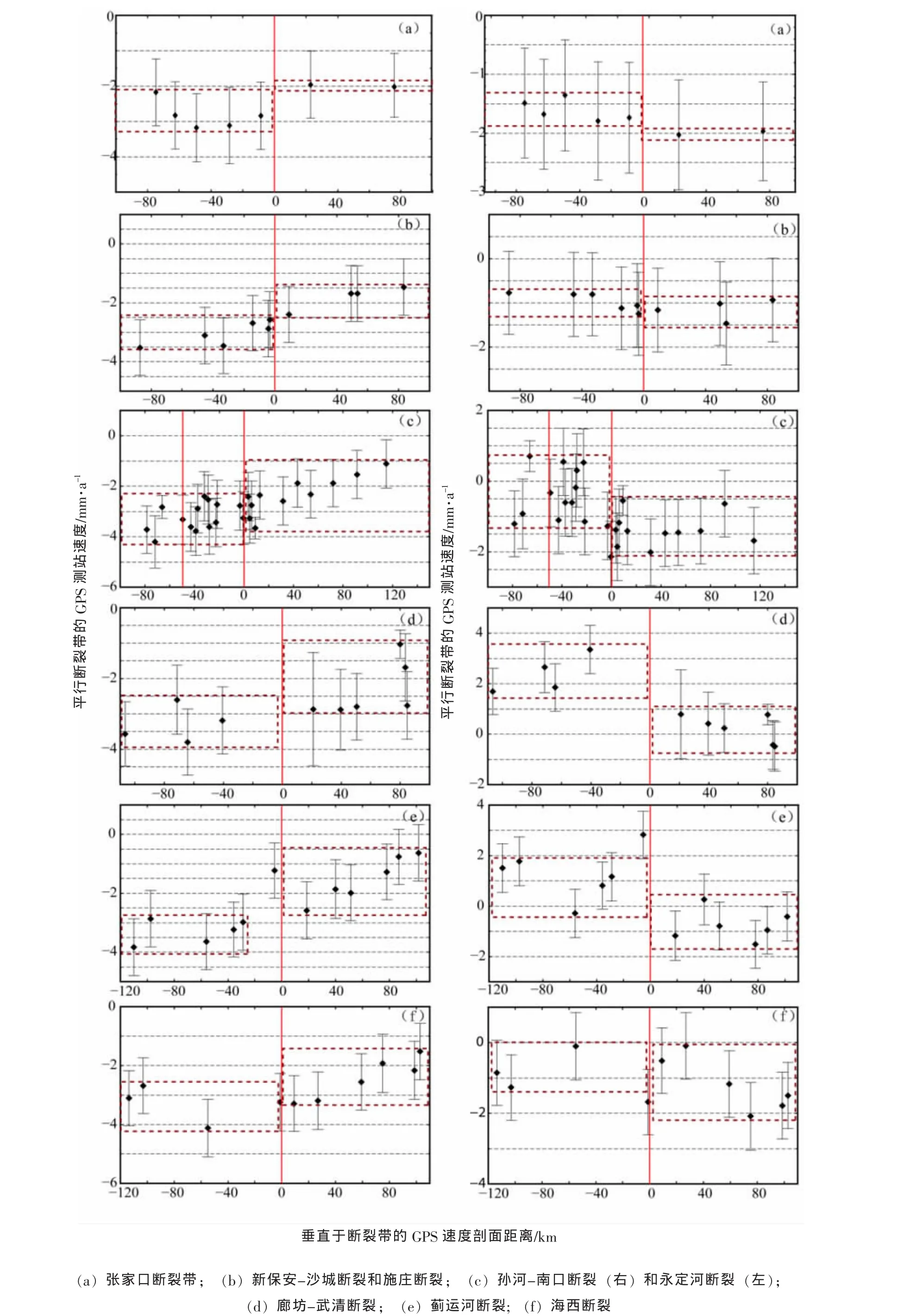

基于1999—2007年的区域GPS速度场资料(图2),分别绘制横跨张渤带各分段断裂的GPS测站速度剖面(图6)。对断裂带两侧站点速度分别进行沿剖面方向投影和垂直剖面方向的投影,由剖面两侧站点速度平均值之差估算断层的滑动或张/压速率,并且利用误差传播定律计算速率误差。由平行断层的GPS速度(图6)可见,张渤带次级断裂张家口断裂、新保安-沙城断裂、施庄断裂、孙河-南口断裂、永定河断裂、廊坊-武清断裂、蓟运河断裂和海西断裂均表现出左旋走滑的运动特征,滑动速率分别为1.0±0.6 mm/a、1.2±0.4 mm/a、1.2±0.4mm/a、0.8±0.6mm/a、0.5±0.5mm/a、0.7±0.8mm/a、1.4±0.8 mm/a和0.8±0.6 mm/a;垂直断层的GPS速度(图6)表明张渤带各次级断裂中除永定河断裂具有拉张特性外,其余次级断裂均表现为挤压运动特征,各次级断裂的张压运动速率见表3。Shen等[16]利用华北地区GPS观测资料揭示张渤带具有1.8±1.0的左旋滑动速率;金红林等[17]利用GPS数据基于Savage一维位错模型认为张渤带具有2.0 mm/a左右的左旋走滑速率;上述针对张渤带的整体运动性质的研究与本文对其各分段运动特征的研究结果基本一致。

图6 横跨张家口-渤海断裂带次级断裂的GPS速度剖面Fig.6 GPS velocity profiles across secondary faults belonging to Zhangjiakou-Bohai fault zone

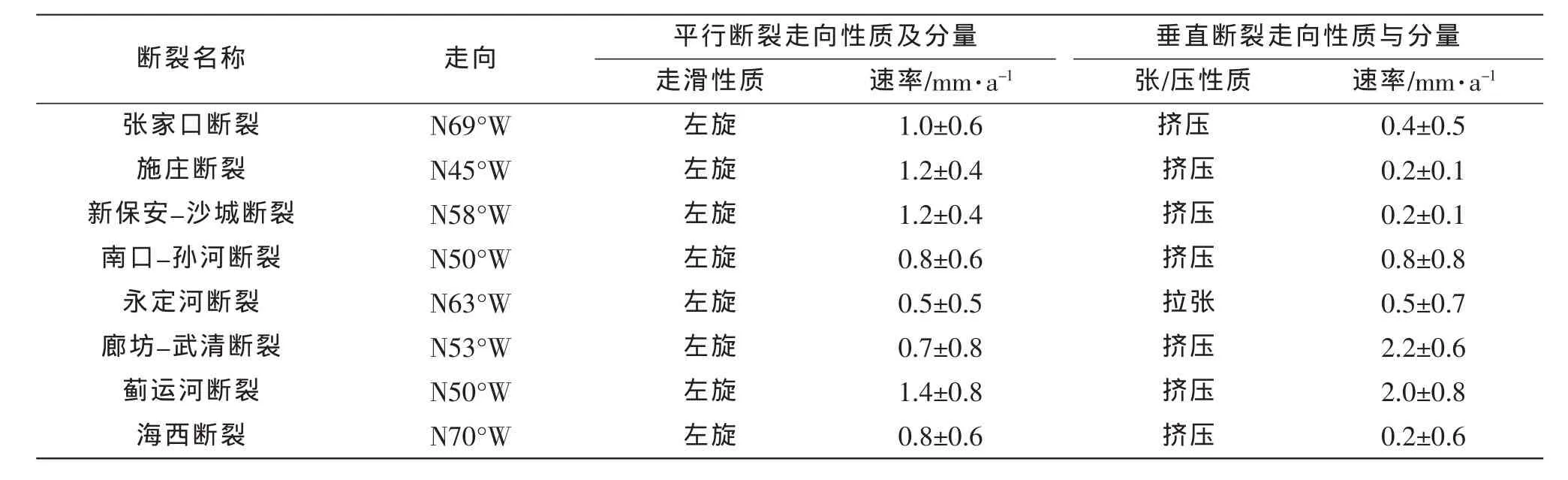

表3 基于GPS的张渤带主要次级断裂活动特征Table 3 Activities of the secondary faults belonging to Zhangjiakou-Bohai fault

3 分析讨论

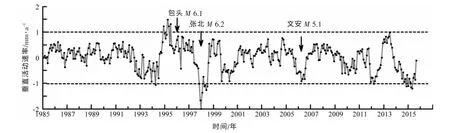

图7 张渤带及其邻区跨断层垂直形变速率综合指标随时间变化曲线Fig.7 Synthesize index of vertical deformation of cross-fault leveling observation varying with time in and around Zhangjiakou-Bohai fault zone

主成分分析方法是一种多元统计分析方法,可以把原来的多个指标化为少数几个相互独立的综合指标,能够在最大限度地保留原有信息的基础上,提取若干个主成分,这些主成分可以尽可能地反映原来指标的信息,同时彼此间相互独立[18]。为了反映研究区断层活动的总体水平,我们对研究区内所有场地的断层垂直形变速率进行合成,得到了断层垂直形变速率的综合指标,它可以更加客观地反映一个地区断层总体活动水平(图7)。由图7可知,张渤带及其邻区跨断层水准观测资料反映的区域断层垂向运动速率在扣除1998年张北6.2级地震同震变形的影响后,总体上<1mm/ a,个别时段介于1~1.5 mm/a之间,与本文中利用跨断层资料逐条断裂计算以及已有地震地质调查结果等(表4)基本一致。

从反映的变形尺度上来看,GPS结果从较大尺度反映地壳形变特征,而跨断层观测则是所跨断裂带局部运动变形的反映,尽管尺度不同,但张渤带及邻区GPS和跨断层资料所反映的断裂带的运动性质基本一致,其中NW走向的断裂带表现出左旋走滑兼有挤压特征,NE走向的断裂带主要为右旋走滑兼有拉张特征(图7)。利用GPS资料进行应变分析,可以监测研究区应变场随着时间的变化过程[19],进而可以利用应变场资料分析区域的构造力作用方向。金红林等[17]利用最小二乘配置方法研究了张渤带及邻区GPS资料所反映的水平形变速度场和应变场分布特征,应变场结果显示,研究区压应变方向主要为NE向、张应变方向NW,与本文利用跨断层和GPS资料获得的区内主要断裂带的运动性质基本一致。通过对区内已有地震震源机制解的分析,张红艳等[20]认为张渤带应力主轴方向由西北段的NEE向南东段近WE向转变,反映出NE向的拉张作用,这与跨断层资料反映的张渤带次级断裂的运动性质相一致。

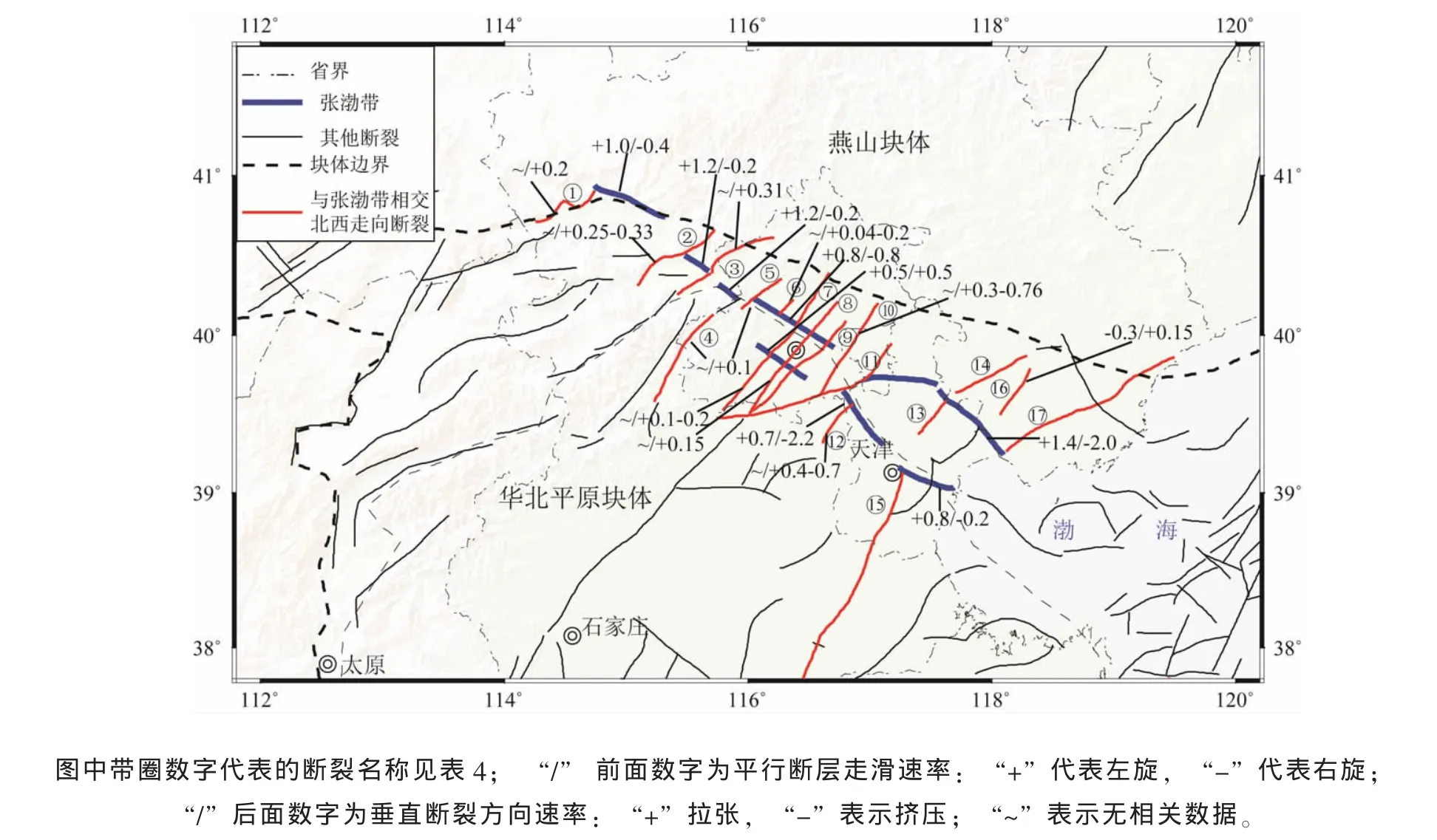

张渤带及其邻区最典型的构造特征之一是沿北西走向在多处与北东走向断裂相交汇,造成张渤带的构造新活动具有显著分段活动特征,交汇地段往往是中强震和大地震发生区域[3]。已有研究[3、21]认为区内NE走向断裂与NW走向断裂相互切错,伴生活动。有地震史料记载以来,华北北部地区的破坏性地震与NW向张渤带以及与之相交的NE向断裂密切相关,它们共同构成区内的主要孕震构造[3]。与张渤带斜交的NE走向的断裂中自北西向南东主要有怀安-万全盆地北缘断裂、怀涿盆地北缘断裂、延庆-矾山盆地北缘断裂、沿河城断裂、黄庄-高丽营断裂、顺义-良乡断裂、大兴-通县断裂、夏垫断裂、宝坻断裂、香河断裂、沧东断裂、河西务断裂、潘庄西断裂、丰台-野鸡坨断裂、唐山断裂和宁河-昌黎断裂等[22](表4、图8)。已有研究表明,上述断裂均以正断运动为主,部分断裂兼有右旋运动性质,滑动速率<1mm/a。由张渤带及邻区主要断裂的运动速率来看,整个首都圈张渤带地区的断层活动性质较弱,这与GPS速度场结果较为一致。

表4 与张渤带相交NE走向断裂活动特征Fig.4 Activities of faults trending NE direction which intersect with Zhangjiakou-Bohai fault zone

4 结语

GPS反映较大尺度反映地壳形变特征,跨断层观测则是所跨断裂带近场运动变形的反映。通过对张渤带及其邻区跨断层资料和GPS资料的综合分析结,取得如下结论:

(1)从运动性质来看,张渤带及其邻区GPS观测资料表明NW走向的张渤带次级断裂表现出左旋走滑兼有挤压的运动特征,与张渤带斜交的NE走向的断裂以正断运动为主。跨断层资料反映的断层近场变形特征整体与GPS结果较为一致,但在部分时段出现相反的运动性质。各断层反映的张/压性质与利用震源机制解获得的区域构造应力场的主压/张应力方向较为一致。

(2)从滑动速率来看,GPS资料结果显示张渤带各次级断裂的平行断层的滑动速率为0.5~1.5 mm/a,水平垂直断层方向的挤压速率,除廊坊-武清断裂和蓟运河断裂外,其它次级断裂的速率<0.8 mm/a;基于主成分分析获取的跨断层资料反映的张渤带及其邻区断裂运动综合运动指标显示区内断裂滑动速率<1.5 mm/a,与跨断层资料逐条断裂分析结果以及GPS资料分析结果基本一致。总体来看,整个首都圈张渤带地区的断层活动水平较低。

图8 张渤带及邻区主要断裂的运动特征Fig.8 The motion characteristics in Zhangjiakou-Bohai fault zone and its adjacent regions

[1]徐杰,宋长青,楚全芝.张家口-蓬莱断裂带地震构造特征的初步探讨[J].地震地质,1998,20(2):146-154.

[2]赖晓玲,张先康,成双喜,等.张家口-渤海断裂带西缘壳幔过渡带研究[J].地球物理学报,2004,47(5):798-804.

[3]徐锡伟,冉勇康,周本刚,等.张北-尚义地震的地震构造环境与宏观破坏特征[J].地震地质,1998,20(2):135-145.

[4]李忠华,溯有锦,刘祖荫.丽江7.0级地震滇西实验场区跨断层短基线短水准测量的变化特征[J].中国地震,1998,14(2):140-149.

[5]薄万举,章思亚,刘宗坚,等.大地形变资料用于地震预测的回顾与思考[J].地震,2007,27(4):68-76.

[6]牛安福,张凌空,李媛,等.芦山MS7.0级地震前的形变空区特征研究[J].震灾防御技术,2013,8(4):341-350.

[7]唐方头,邓志辉,张培震,等.由跨断层形变测量反映的华北地块近期断裂活动特征[J].中国地震,2004,20(4):399-404.

[8]李腊月,邢成起,武安绪,等.用主成分分析方法综合分析首都圈跨断层形变资料[J].中国地震,2011,29(2):246-255.

[9]武艳强,江在森,杨国华,等.利用最小二乘配置在球面上整体计算GPS应变场的方法及应用[J].地球物理学报,2009,52(7):1707-1714.

[10]占伟,黄立人,刘志广,等.数据缺失对GNSS时间序列分析的影响[J].大地测量与地球动力学,2013,33(2):49-53.

[11]Z.Altamimi,X.Collilieux,J.Legrand,et al.ITRF2005: A new release of the international terrestrial reference frame based on time series of station positions and earth orientationparameters[J].JournalofGeophysical research,2007,112,B09401.doi:10.1029/2007JB004949.

[12]任金卫,王敏.GPS观测的2001年昆仑山口西MS8.1级地震地壳形变[J].第四纪研究,2005,25(1):34-44.

[13]张超.跨断层位移测量与断层活动[J].地震,1981,1(5):24-25.

[14]曹建玲,张晶,王辉,等.首都圈跨断层形变反映的断层活动方式及其成因探讨[J].地震,2011,31(4):77-85.

[15]黄辅琼,陈颙,白长清,等.八宝山断层的变形行为与降雨及地下水的关系[J].地震学报,2005,27(6):637-646.

[16]Shen Z K,Zhao C,Yin A,et al.Contemporary Crustal DeformationinEastAsiaConstrainedbyGlobalPositioningSystemMeasurements[J].Journalof Geophysical Research:Solid Earth,2009,105(B3):5 721-5 734.

[17]金红林,胡新康,王阅兵.利用最小二乘配置方法研究张家口-渤海地震带周边地区应变场[J].大地测量学与地球动力学,2012,32(2):7-10.

[18]李卫东.应用多元统计分析[M].北京:北京大学出版社,2008.

[19]杨博,张风霜,韩月萍,等.球面水平应变场无偏计算的实现与滤波[J].地震研究,2011,34(1):59-66.

[20]张红艳,谢富仁,崔效锋,等.张渤带陆地段现代构造应力场的非均匀特征[J].中国地震,2009,25(3):314-324.

[21]高战武,徐杰,宋长青,等.张家口-蓬莱断裂带的分段特征[J].华北地震科学,2001,19(1):35-42.

[22]邓起东,张培震,冉勇康,等.中国活动构造基本特征[J].中国科学(D辑),2002,32(12):1 020-1 032.

[23]徐锡伟,吴卫民,张先康,等.首都圈地区地壳最新构造变动与地震[M].北京:科学出版社,2002.

[24]冉勇康,陈立春,徐锡伟.北京西北活动构造定量资料与未来强震地点的讨论[J].地震学报,2001,23(5):502-513.

[25]高战武,徐杰,宋长青,等.华北沧东断裂的构造特征[J].地震地质,2000,122(4):395-404.

[26]尤惠川,徐锡伟.唐山地震深浅构造关系研究[J].地震地质,2002,24(4):571-582.

Analysis of the Deformation Characteristics of Zhangjiakoubohai Fault Zone and Its Adjacent Regions Based on Crossfault Observation Data and GPS Data

CHEN Changyun1,HE Jianming1,LI Layue1,DU Long2

(1.First Crustal Monitoring and Application Center,CEA.Tianjin 300180,China;2.China Nuclear Power Engireering Company,Shenzhen 518000,China)

Based on analysis of the cross-fault deformation observation data by regular methods,principal component analysis method and the GPS data by cross-fault observation along the Zhangjiakou-Bohai fault zone and its adjacent regions,this paper calculates the slip rate in and around the Zhangjiakou-Bohai fault zone.The results show that the secondary faults along the Zhangjiakou-Bohai fault zone are left-lateral strike slip and have compression characteristics,and the faults which intersect with the Zhangjiakou-bohai fault have an NE directionbased on the cross-fault observation data.The GPS data show that Zhangjiakou-Bohai fault are active left-laterally with compression component.Compared with the research on GPS strain rate field and earthquake mechanism data, this paper points out that the direction of the tectonic stress of the NW trending fault are consistent with the results obtained from the GPS strain rate field and the mechanism of the earthquake happened in and around the research zone.The strike-slip rate of the secondary faults along the Zhangjiakou-Bohai fault is between 0.5 and 1.5 mm/a,in normal fault direction,except the Langfang-Wuqing fault and the Jiyunhe fault,the compression rate is less than 0.8 mm/a.The slip rate calculated by the principal component analysis method based on cross-fault leveling data are less than 1.5 mm/a,in according with the results of fault calculated based on cross-fault data one by one. In totally,the faulting activities in and around the Zhangjiakou-Bohai fault zone is lower.

Zhangjiakou-Bohai fault;Cross-fault observation;Fault activity;Horizontal motion;Vrtical motion

P315.73

A

1001-8662(2016)03-0017-12

10.13512/j.hndz.2016.03.003

2016-05-23

科技部基础性工作专项(2015FY210400);中国地震局科技星火计划项目(XH15062)

陈长云(1981-),工程师,主要从事活动构造与地壳形变研究.

E-mail:ccy_666@163.com.

陈长云,贺建明,李腊月,等.基于跨断层和GPS资料综合分析张渤带运动特征[J].华南地震,2016,36(3):17-28.[CHEN Changyun,HE Jianming,LI Layue,et al.Analysis of the Deformation Characteristics of Zhangjiakou-bohai Fault Zone and Its Adjacent Regions Based on Crossfault Observation Data and GPS Data[J].South china journal of seismology,2016,36(3):17-28.]