福建仙游震群波速比变化初步分析

2016-11-29杨贵徐嘉隽许振栋曹轶

杨贵,徐嘉隽,许振栋,曹轶

(1.福建省地震局,福州350003;2.平潭地震台,福建平潭350400)

福建仙游震群波速比变化初步分析

杨贵1,徐嘉隽1,许振栋2,曹轶1

(1.福建省地震局,福州350003;2.平潭地震台,福建平潭350400)

应用多台和达法测定福建仙游震群ML≥1.0地震的平均波速比,在考虑一定震中距及台站数计算情况下,测得的波速比值相对稳定、可靠,计算的相关系数高,剩余标准差小,具有较高的可信度。对波速比值的总体变化特征的分析,结果显示:仙游震群波速比变化复杂,总体经历了高异常值-低异常值-高异常值-相对稳定-主震发生的过程;主震及较大余震发生后,波速比的高、低异常值增多,且低异常值频次较高于高异常值。对小区域的波速比变化分析发现:不同区域相对主震前后,异常值变化情况差别较大,从震群波速比整体特征讨论波速比变化异常情况,是否范围过大,有待于更多案例的检验分析。

福建仙游;震群;和达法;波速比

0 前言

研究震源及周围地区波速比的变化,获取地震孕育的震兆信息,是许多地震工作者致力的研究课题。自上世纪50年代初以来,国内外许多学者在这方面的研究工作,已取得了一些有意义的成果。如1980年以来,国际上根据重复地震波形高度相关的特点,研究和验证地震前后波速变化特征,取得了地震前后波速变化确实存在的研究实例[1-6]。近几年我国许多地震工作者[7-16]开展了应用数字地震资料测定地震波速比的工作,他们分别对不同区域发生的中强地震前后的波速比变化特征进行研究,取得了一定成果。他们的研究成果表明中小以上地震,都可能观测到波速比的异常变化。随着数字地震观测仪器的改进和台站布局密度的增加,观测数据的精度得到提高,震相记录资料得到丰富,台站布局更加合理,所求得的波速比值将更具有可靠性和准确性。2013年9月4日06时23分,福建仙游发生了ML5.0地震,此次地震是该地区自福建台网有记录以来记录的最大地震,福建台网很好的记录到此次序列地震。本文应用多台和达法测定该序列的地震平均波速比值,并对序列的波速比变化进行初步的分析。

1 方法及原理

多台和达法是日本地震学家和达清夫1928年提出的[7],其原理为:对一个地震以一组台站记录的纵波到时和纵横波到时差的资料作图,拟合直线求得斜率,再加1即为波速比。

根据其原理只要有2个以上台站同时记录到P、S波就可以求得波速比值,但考虑到要求的是震源及周围地区的平均波速比值,除了用相关系数和剩余标准差来约束求解外,还应考虑到一定震中距范围内,有一定数量台站参与计算的值才较能代表该次地震在一定区域内的平均波速比值。

2 资料选取与处理

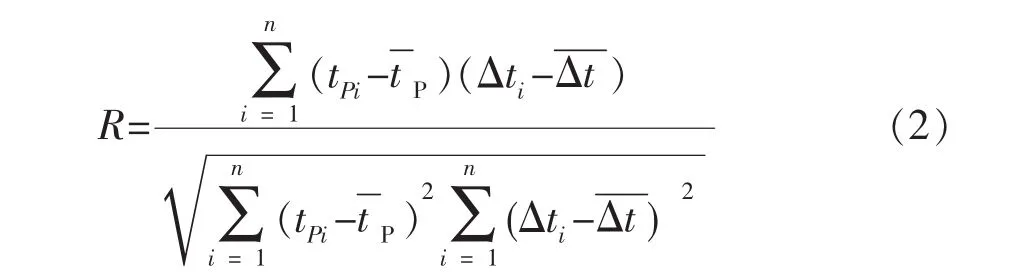

统计福建台网自数字化以来记录的福建仙游地震,发现:2005年8月前仅记录有6个小地震;2005年8月至2010年8月4日,5年时间里未记录有地震;2010年的8月4日至2014年12月31日,中小震活动较为频繁,共记录有3479次地震,其M-T图见图1。因此对仙游震群的研究时段取为2010年的8月4日至2014年12月31日。

计算地震波速比的关键要点是震相判读的精度和可靠性判定[7]。为了得到可靠的震相数据用于计算波速比,对所使用的震相数据进行一定的条件限制:只使用直达波PG、SG到时数据;在判读震相数据时,震中距120 km附近可能出现了PN波,可能影响到对直达波震相的判读精度,因此初步选用震中距小于120 km的台站记录;要求台站记录都要有直达波PG、SG的震相数据;考虑到地震太小,信噪比差,也可能影响到到时读数的判断,这里要求地震的震级要大于等于ML1.0级;对于双震叠加的数据,可能影响到时读数的判断,舍去不用。这样对绝大多数地震来说,震相简单且易于辨别,能减少判读震相数据的误差。福建台网的台站记录仪器的采样率在使用数据时段里都为100 Hz,这样震相数据的读数精度可达0.01 s。

图1 福建仙游震群M-T图Fig.1 The M-T figure of Xianyou earthquake swarm in Fujian

图2 不同震中距所拟合的波速比值及所对应的计算台站数Fig.2 The wave velocity ratios fitted by the different epicentral distances and the number of stations to be calculated

由于和达法测定的是震源周边介质的平均波速比,与台站布局及所选用的台站记录有关。仙游整个震群的发展,经历了福建测震台网“十五”记录,到现在运行的“十一五”记录,在震中周边分布的台站也是不同的。合理选择一定震中距范围内的台站计算波速比值,代表该事件在相应区域内的波速比值,尤显得重要。因此我们在震群中选用较大地震,在较远震中距都有较清晰的记录,选用了十五记录的2个、十一五记录的4个较大地震,对包围震中,由震中距40 km起并每增加10 km,计算一个波速比值,直到震中距150 km,观测它们的变化及台站记录数的变化,寻找较稳定的能代表一定震源围区地壳的平均波速比值,及其所对应的震中距及台站数。由震中距40~150 km,每隔10 km计算一个波速比值,绘的震中距与波速比值如图2(a),相应的震中距所对应的台站数如图2(b)。

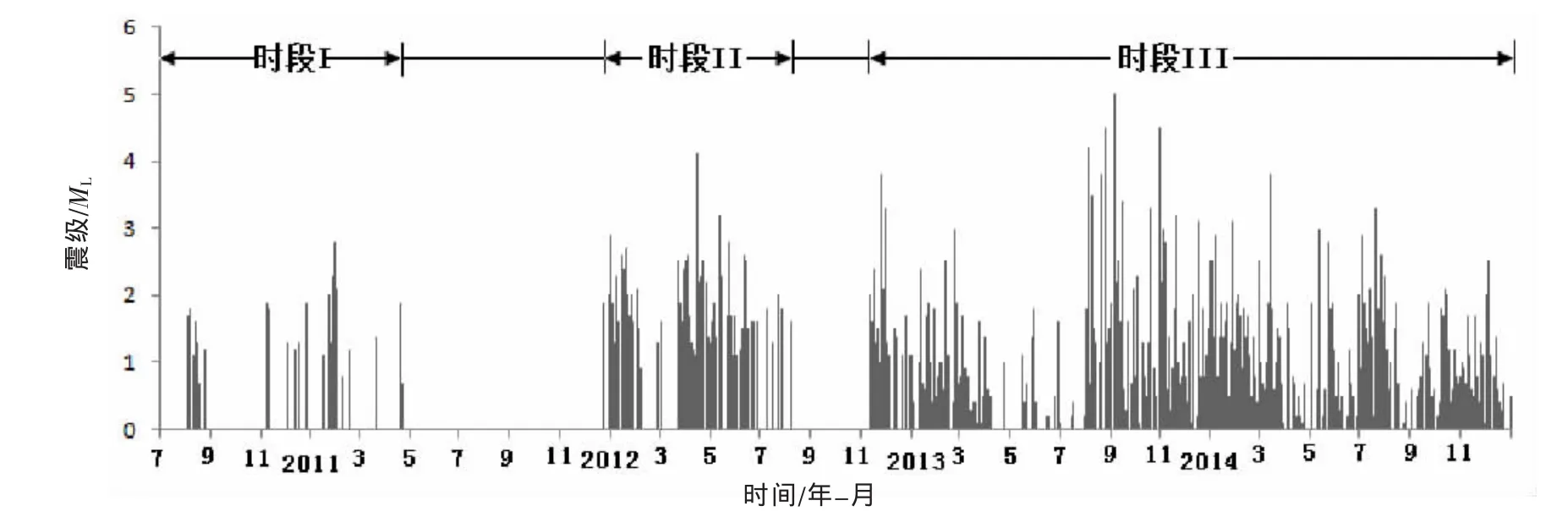

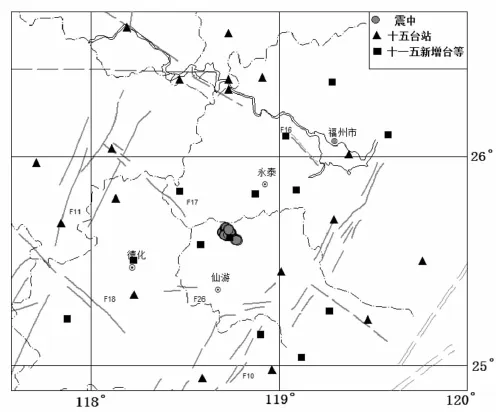

对6个事件随震中距递增计算的波速比值的计算结果,见表1。

由图2(a)可见波速比值在震中距80 km前及110 km后变化较大。表1中,编号为1和2的事件为“十五”记录,其它4个事件为“十一五”记录事件。6个事件在震中距由40~150 km内,每隔10 km一个值,其最大值与最小值的变化率最大为4.56%,最小2.13%,相差较大;如果取较稳定的80~110 km部分的值,其变化率最大为0.64%,最小为0.17%。因此我们认为对震中距取80~110 km较为合理,其相对应的台站数最低为9个,见图2(b)。

表1 6个事件波速比测定值变化率的统计Table 1 Statistics of the change rate of measured value of wave velocity ratio of the six earthquakes

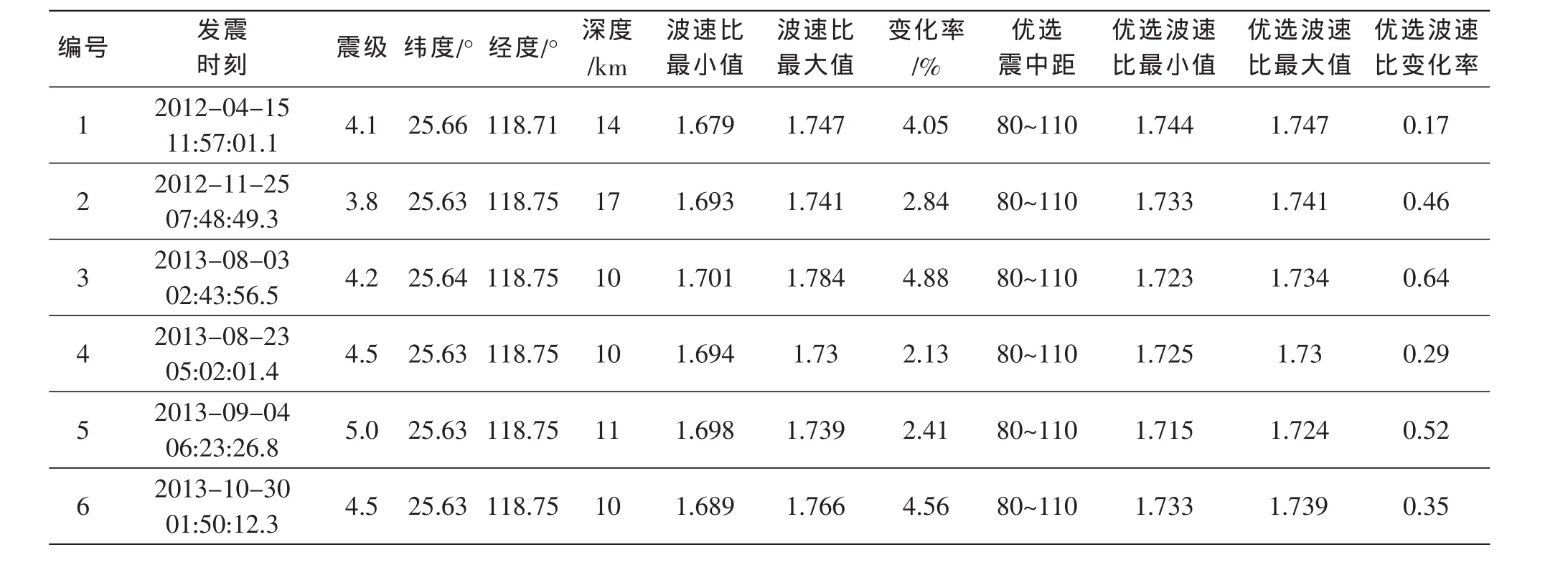

按照上述要求,筛选了570个地震事件,其中主震前264个地震,主震后305个地震,这些地震的震级分布为ML1.0~5.0,震源深度分布为5~21 km,参与计算的台站数为9~31个。应用和达法对这570个事件进行波速比值计算,在数值进行拟合过程中,对个别显著偏离回归直线的台站记录值进行舍去。计算所用的570个地震事件的震中位置与参与计算的台站位置见图3所示。

3 结果分析

3.1相关系数的分析

应用和达法的最小二乘法拟合福建仙游震群的波速比值,其计算的相关系数值随地震序号的变化如图4所示。图4中,570个事件的相关系数为0.983 9~0.999 8,平均相关系数为0.997 7,其中介于0.995 0~0.999 6的事件为526个,占总事件的92.3%,可见所计算事件的相关性很好。

图3 570个地震事件震中位置及参与计算的周边地震台站分布图Fig.3 The epicenter location of 570 seismic events and the surrounding seismic stations participated in the calculation

3.2计算误差统计分布

图4 相关系数随地震序号变化图Fig.4 The map of correlation coefficient varying with earthquake sequence

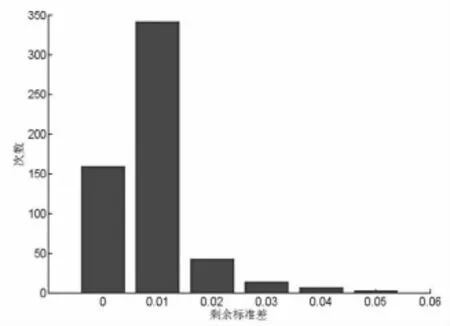

选取震中距110 km内,具有9个以上地震台震相记录清晰的中小地震,计算出每个地震的波速比的剩余标准差S,对S以0.01的间隔统计地震次数,见图5,S值主要分布在0和0.01,它们共占总数的88.1%,没有大于0.05的,可见计算的误差都很小。

图5 波速比计算剩余标准差统计Fig.5 The residual standard deviation of the velocity ratio

3.3波速比值的分布特征

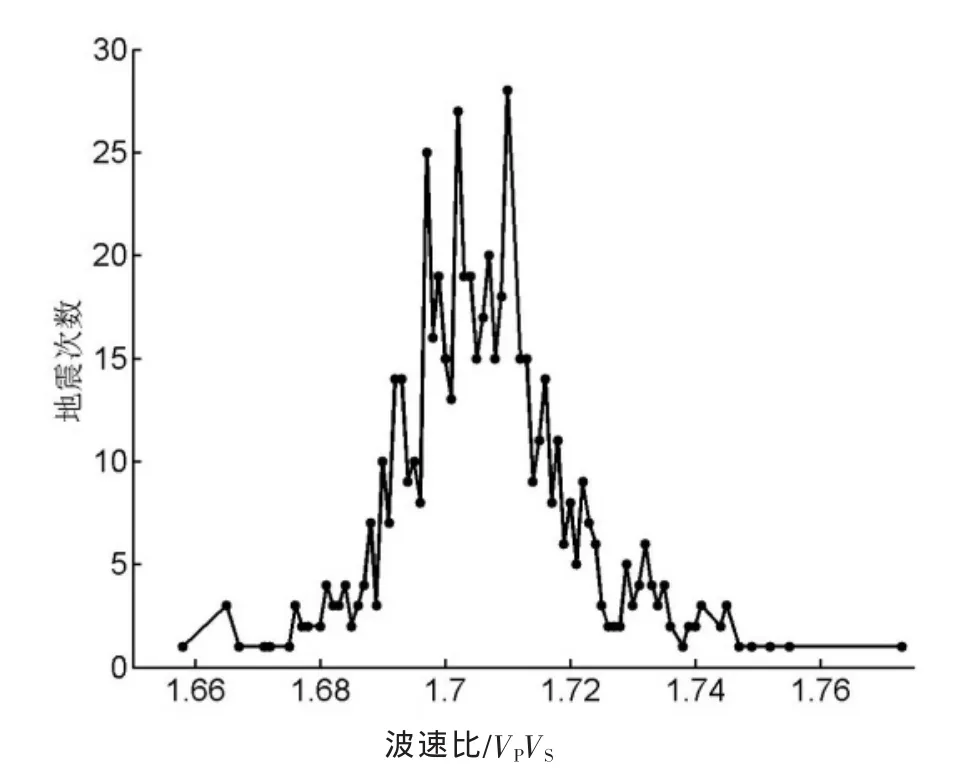

仙游震群570次地震的波速比最低值为1.658,最高值为1.773,全部波速比的平均值为1.706,见图6,低于线弹性体的波速比值1.73,波速比值优势集中于1.690~1.720间,为435次,占总数的76.3%,其相应的泊松比为0.231~0.245。据实验研究[17]表明,普通岩石泊松比的变化范围为0.20~0.35,且对岩石组成特别敏感,其中花岗岩泊松比为0.24,闪长岩为0.27,辉长岩为0.30等,结果与研究区域位于以晚侏罗-早白垩纪酸(中酸)性火山岩及燕山期花岗岩类广泛分布的闽东地体[18]较一致。标准偏差为0.014 7,相对于平均值的变化率为0.86%,大于表1中优选震中距范围内测得的波速比值变化率,这样以标准差作为异常判定标准具有一定的可靠性。

图6 不同波速比对应的地震次数Fig.6 Different wave velocity ratio corresponding to the number of earthquakes

3.4总体波速比值的时间变化特征

图7 波速比随地震序列时间及地震序号分布图Fig.7 Distribution of wave velocity ratio varying with the time of the earthquake sequence

根据研究时段的M-T图(见图1)可知震群的发展呈现较集中的三个时间段,可划分为:时段I为2010年8月至2011年5月,事件数69,最大为2011年1月29日ML2.8地震,有31个事件求得波速比值;时段II为2011年12月至2012年8月,事件数231,最大地震为2012年4月15日ML4.1地震,有101个事件求得波速比值;时段III为2012年11月至2014年12月,事件数3 179,最大地震为2013年9月4日ML5.0地震,求得的波速比值有438个。以研究时段整个震群的平均波速比为该区域的平均波速比,以超过1倍的标准差来判定异常值,对整个震群波速比值做时间发展与地震序号图,并将三个时段的较大地震标注在图件中进行分析(见图7)。图7(a)为波速比随时间进程的分布图,直线为波速比的平均值线,两条虚线为1倍的标准偏差线,时间轴为每6个月一个刻度。在时间进程里波速比值多点重合在一起,不易于辨识,做波速比随地震序号的变化图(见图7(b)),其中序号1~31为时段I的地震,序号32~132为时段II的地震,133开始为时段III的地震,主震ML5.0地震序号为265。由图7分析:①时段I中出现8次低异常值,7次高异常值。由高异常值下降到低异常值再回升到高异值时,发生ML2.8地震,而后又下降到低异常值,再回升到高异常值,整体有经历过W型的变化过程。根据岩石破裂实验结果[19]及整体地震都较小的情况,可能反应时段内震源区应力调整发生地震初期,介质围压及裂隙正进行反复调整变化。②时段II中出现4次低异常值,41次高值异常。在连续出现20次高异常值后,出现1次低异常值,而后又回升出现高异常值时,发生ML4.1地震,其后波速比值仍较高,高异常值较多,可能与此时段区域应力调整时,造成流体对岩体裂缝和孔隙的大量渗入有关。③时段III中出现55次低异常值,37次高异常值。在2012年11月至2013年2月,波速比由低异常值至高异常值,发生ML3.8地震,后保持较高频次的高异常值,可能与震源区应力调整时水体渗入有关。2013年3月至2013年10月里发生4次4级以上地震,它们发生前常有由低至高异常值回升的情况,ML5.0主震前,出现高、低异常值为3次、7次,整体波速比值相对稳定,高、低异常值幅度较小,可能与震源区水体饱和和震源区应力以震群形式释放有关。2013年11月后,波速比出现较高频次的高、低异常值,次数分别为14、37次,低异常值频次较高于高异常值,可能为主破裂后,裂隙较多,且围压仍较高有关。综合分析认为福建仙游震群波速比变化复杂,总体经历了高异常值-低异常值-高异常值-相对稳定-主震发生的过程;主震及较大余震发生后,波速比的高、低异常值增多,且低异常值频次较高于高异常值。

图8 仙游震中分布图Fig.8 Distribution of the Xianyou epicenter location

3.5小区域波速比值的时间变化特征

福建仙游震群震中分布区域(见图8a),范围为:纬度25.543°~25.693°,经度118.635°~118.791°,面积约为17×17 km,震源深度分布为3~21 km,在三个不同时段里,地震集中发生在不同的区域。对于总体的波速比变化特征,可能受震中分布较广影响,和所选用包围震中台站记录的影响,使波速比的异常变化变得复杂起来。通过观测相近震源位置地震波速比在时间上的变化,或许更能提供准确的信息。从计算得到的570个地震的震中分布位置及发生的时间来看(见图8b),三个时段里震中呈现各自相对集中的区域,再对比较集中的位置进行细化,把这些震中分为五个小区域。

五个小区域划分情况如下:区域1,经度为118.715°~118.722°,纬度为25.618 2°~25.627 1°,面积约为0.7×0.9 km,有17个地震,再对深度分布进行统计,深度分布为8~14 km,取深度优势分布在10~12 km的地震,这样有11个地震;区域2,经度为118.704°~118.721°,纬度为25.650°~25.668°,面积约1.7×1.9 km,有51个事件,再对深度分布进行统计,深度分布为6~19 km,分布较散,取深度优势分布在9~14 km的地震,有38个地震;区域3,经度为118.731°~118.742°,纬度为25.631 5°~25.647 6°,面积约1.1×1.6 km,有257个地震,再对深度分布进行统计,深度分布为6~14 km,取深度优势分布在8~11 km的地震,有239个地震;区域4,经度为118.742°~118.753 6°,纬度为25.620 9°~25.64°,面积约为1.2×2.0 km,有126个事件,对深度分布进行统计,深度分布为8~19 km,取优势分布的9~11 km的地震,有87个地震;区域5,经度为118.7536°~118.7639°,纬度为25.613 0°~25.628 9°,面积约为1.0×1.6km,有39个地震,对深度分布进行统计,深度分布为8~11 km,取优势分布的10~11 km的地震,有35个地震。

图9 5个小区域波速比随地震序列时间及地震序号分布图Fig.9 The distribution of wave velocity ratio varying with the time of the earthquake sequence in five small regions

对划分的五个小区域的波速比变化,理想认为是基于同一或震源位置极相近的地震的波速比变化。对各小区域做波速比随时间进程及地震发生顺序的变化图(见图9)。图中黑实线为该区域的地震平均波速比值线,两条虚线为1倍的标准偏差线,以超过1倍标准偏差线的值为异常值,各区域波速比变化图的纵坐标保持一致,并在图件上标注各区域内较大地震。

由图9(A、a)可见区域1地震波速比有下降趋势,且出现4次低异常值,可能显示了围压正在增加,且小区域的微裂隙也在增加。由图9(B、b)可见区域2波速比出现有11次高异常值,在临近2012年4月15日ML4.1地震发生时,有一次低异常值,并很快回复为高异常值,发生ML4.1地震,其后波速比趋于稳定,可能为地下流体大量渗入而后趋于饱和有关。由图9(C、c)可见区域3波速比值在2013年1月至2013年8月份相对稳定,有出现4次较小低异常值,2013年11月后,即震群中所有4级地震之后,出现高、低异常值分别为7次、30次,低异常值无论是幅度还是频次都较高于高异常值。由图9(D、d)可见区域4是最大及较大地震发生的集中区域,集中了所有4级以上的地震,如2013年8月3日ML4.2、2013年8月23日ML4.5、2013年9月4日ML5.0、2013年10月30日ML4.5地震,在它们之前都有低异常值的出现,在ML5.0主震前有6次低异常值,3次高异常值。由图9(E、e)可见区域5波速比出现1次低异常值,3次高异常值,都发生在ML5.0主震后的时段里。

对五个小区域波速比的变化分析,我们认为,在ML5.0主震前,区域1的波波速比主要表现为低异常值,区域2的波速比主要表现为高异常值,区域3主要表现为较小的低异常值,主震位置的区域4主要表现为低、高异常值交替,区域5相对稳定;主震后,区域3主要表现为高、低异常值较多,以低异常值为主,区域4、5以高异常值为主。不同区域相对主震前后,异常值变化情况较大。由于各时段里,震中位置的迁移,很难获得同一位置在各个时段里的波速比值,没有观测到同一位置在3个时段里的波速比变化情况。

4 结语

应用多台和达法的最小二乘法对福建仙游震群的ML≥1.0地震的波速比进行测定,并对波速比的变化进行了初步的讨论,形成如下一些结论:

(1)在求震源区地壳的平均波速比值时,仅通过设定一定的台站数的计算结果是不合理的,特别是在判断异常方面是不利的。本文在计算波速比过程中,发现采用不同震中距内所包围的不同台站的数据拟合的波速比值有较大的差异。在震中距80~110 km内,所包围的台站数随着震中距的增加而增多,求得的波速比值具有稳定性好,差异小,其相对应的最低台站数为9个。在仙游震群序列的波速比值求解过程中,要求选取震中距80~110 km内所包围的台站数据且所参与拟合计算的台站数要达到9个及以上,然后经过对震相到时数据严格的筛选,使得相关系数较高,剩余标准差较小,所计算得到的平均波速比值,应能代表相应区域的波速比值,具有较高的可信度。

(2)通过对福建仙游震群波速比随时间变化特征的分析认为:仙游震群波速比变化复杂,总体经历了高异常值-低异常值-高异常值-相对稳定-主震发生的过程;主震及较大余震发生后,波速比的高、低异常值增多,且低异常值频次较高于高异常值。

(3)通过对福建仙游震群小区域波速比的测定分析认为:不同区域相对主震前后,异常值变化情况差别较大。从震群波速比整体特征讨论波速比变化异常情况,是否范围过大,有待于更多案例的检验分析。

[1]Poupinet G,Ellsworth W,Frechet J.Monitoring velocity variationsinthecrustusingearthquakedoublet:An application to the Calaveras fault,California[J].J Geophys Res,1984,89(B7):5 719-5 731.

[2]Ratdomopurbo A,Poupinet G.Monitoring a temporal change of seismic velocity in a volcano:Application to the 1992 eruption of Mt.Merapi(Indonesia)[J].Geophys Res Lett,1995,22(7):775-778.

[3]Baisch S,Bokelmann G.Seismic waveform attributes before and after the Loma Prieta earthquake:Scattering change near the earthquake and temporal recovery[J].J Geophys Res,2001,106(B8):16 323-16 337.

[4]Schaff D P,Beroza G C.2004.Coseismic and postseismic velocity changes measured by repeating earthquake[J].J Geophys Res,109(B10):B10 302.

[5]Li Y G,Chen P,Cochran E S,Vidale J E and Burdette T.Seismic evidence for rock damage and healing on the San Anderasfaultassociatedwiththe2004M 6.0 Parkfield earthquake[J].Bull Seismol Soc Am,2006,96(4B):349-363.

[6]Li Y G,Chen P,Cochran E S,et al.Seismic velocity variations on the San Andreas fault caused by the 2004 M6 Parkfield earthquake and their implications[J].Earth Planet Space,2007,59:21-31.

[7]王林瑛,李艳娥,李芳,等.汶川地震前后地震波速比和视速度变化特征的研究[J].地震学报,2011,33(1):1-14.

[8]王林瑛,李艳娥,郑需要,等.芦山MS7.0强震前单台波速比变化特征研究[J].地震学报,2014,36(1):42-58.

[9]杨贵,李祖宁,徐嘉隽.应用和达法测定福建古田水口水库ML4.8级地震序列波速比[J].华北地震科学,2012,30(3):54-57.

[10]杨贵,许振栋.福建仙游ML4.1地震序列波速比变化[J].地震地磁观测与研究,2013,34(1/2):20-24.

[11]刘锦,陈贵美.应用和达法测定阳江地区的波速比[J].华南地震,2008,28(4):120-126.

[12]黎明晓,刘杰.云南地区地震序列的波速比(Vp/Vs)异常的研究[J].地震,2006,26(1):26-34.

[13]张小涛,吕坚,马广庆,等.九江-瑞昌地震序列的波速比特征研究[J].华北地震科学,2006,24(4):36-40.

[14]邹振轩,李金龙,俞铁宏.应用多台和达法测定温州珊溪水库地区地震的平均波速比[J].地震,2006,26(4):133-137.

[15]杨选,康英,林向东.新丰江2012年02月16日ML5.2级地震前的波速比变化及地震类型探讨[J].华南地震,2012,32(增刊):64-72.

[16]陈长云.张家口-渤海断裂带分段运动特征分析[J].地震,2016,36(1):1-11.

[17]Tarkov a p,Vavakin V.V.Poisson`s ratio behavior in crystalline rocks:application to the study of the earth`s interior[J].Phys Earth Planer Inter,1982,29:24-29.

[18]韦德光,揭育金,黄延淦.福建省区域地质构造特征[J].中国区域地质,1997,16(2):162-170.

[19]赵晋明,胡毅力,王彬,等.在真三轴压缩条件下片麻岩破裂孕育过程中弹性波的特征变化[J].地震地质,1996,18(3):277-281.

Initial Analysis of the Wave Velocity Ratios in Fujian Xianyou Earthquake Swarm

YANG Gui1,XU Jiajun1,XU Zhendong2,CAO Yi1

(1.Earthquake Administration of Fujian Province,Fuzhou 350003,China;2.Pingtan Seismic Station,Pingtan 350100,China)

The paper measured the average wave velocity ratios of earthquakes with ML≥1.0 in Fujian Xianyou earthquake swarm by using multi-station methods.In consideration of certain epicentral distance and the calculation of the number of stations,the measured velocity ratio is relatively stable and reliable,which has high correlation coefficient,small residual standard deviation,and high credibility.The paper analyzed the overall variation of wave velocity ratio.The results show that:the wave velocity ratio changes of Xianyou earthquake swarm is complicated,and experienced the process of high outliers-low outliers-high outliers-relatively stable-the process of the main shock occurred;after the main shock and the large aftershocks,high and low outliers of wave velocity ratio increases,and the frequency of low outliers is higher than the high outliers.Basedon the analysis of the wave velocity ratio in small region,it is found that the outlier changes are different in the different regional before and after the main shock;weather the range is too large for disussing the abnormal variation of the wave velocity ratio by using the overall characteristics of the wave velocity needs more case analysis for the test.

Fujian xianyou;Earthquake swarm;Multi-station methods;wave velocity ratio

P315.7

A

1001-8662(2016)03-0088-10

10.13512/j.hndz.2016.03.013

2015-07-29

杨贵(1978-),男,高级工程师,主要从事地震监测与数字地震应用研究。

E-mail:765068979@qq.com.

杨贵,徐嘉隽,许振栋,等.福建仙游震群波速比变化初步分析[J].华南地震,2016,36(3):88-97.[YANG Gui,XU Jiajun,XU Zhendong,et al.Initial Analysis of the Wave Velocity Ratios in Fujian Xianyou Earthquake Swarm[J].South china journal of seismology,2016,36(3):88-97.]