双季稻"早籼晚粳"栽培模式周年产量构成与经济效益分析

2016-11-28段里成庞博商庆银石庆华潘晓华吴

段里成+庞博+商庆银+石庆华+潘晓华+吴自明

摘要:研究双季稻“早籼晚粳”高产栽培模式高产形成机理及高经济效益形成原因,为“早籼晚粳”高产模式的推广提供理论基础。于江西省南昌市南昌县广福镇广福村进行3年的大田试验,设置常规“早籼晚籼”和“早籼晚粳”2种高产栽培模式,通过调查、取样、测产等方法,对这2种栽培模式的周年产量构成及经济效益进行分析比较。晚粳稻生育期比晚籼稻生育期更长;早稻不同种植模式间有效穗数以“早籼晚粳”高产模式比常规“早籼晚籼”高产模式多,且差异显著;“早籼晚粳”高产模式的晚稻有效穗数、每穗粒数和产量比常规“早籼晚籼”高产模式要高,且具有显著性差异;不同种植模式周年产量方面,早籼晚粳增产效果明显,且具有显著性差异;经济效益方面“早籼晚粳”高产种植模式收益明显,比常规“早籼晚籼”高产模式约高4 000元/hm2。总体看出,“早籼晚粳”高产栽培模式比常规“早籼晚籼”高产栽培模式产量更高,经济效益更好,可在水稻生产中推广应用。

关键词:双季稻;早籼晚粳;栽培模式;周年产量;经济效益

中图分类号: S511.04 文献标志码: A

文章编号:1002-1302(2016)09-0082-04

中国是世界上最大的水稻生产和消费国,水稻种植面积占粮食播种面积的30%左右,以稻米为主食的人口占全国总人口的2/3[1-2]。中国农业资源短缺、人口不断增加、人均占地不断减少的趋势在相当长的时间内还很难得到遏制。据预测,到2030年中国人口总数将会达到16亿,要保证2030年的中国粮食安全,必须在现有基础上使中国粮食总产量提高40%以上,粮食单产增加45%以上[3]。随着“籼改粳”的深入和“北粳南移”不断取得突破,最近几年扬州大学农学院在江西省进行了“籼改粳”的探索,双季晚粳稻高产示范区产量都在9.75 kg/hm2以上,产量表现较好[4]。晚粳稻较晚籼稻能够更充分高效地利用光温资源,且产量高、品质优、效益好、综合生产力高[5]。所以适宜晚粳稻种植区的主要种植方式将会逐渐从常规“早籼晚籼”向“早籼晚粳”超高产种植模式转变,研究比较常规“早籼晚籼”模式与“早籼晚粳”超高产模式产量、产量构成和经济效益间的差异,可为后期推广“早籼晚粳”超高产栽培模式打下理论基础。为保障我国粮食安全,提高水稻总产量,从20世纪50年代开始,中国水稻科研人员就开始了“北粳南移”的探讨,但南方粳稻发展之路走得仍很艰辛[6]。对于双季晚稻籼改粳,许多稻作学家做了大量的研究,并不断取得突破。花劲等认为,与杂交晚籼稻相比,晚粳稻生育期延长,营养生长期和生殖生长期所延长的时间占延长总时间比例较大,对光温资源利用更好[7]。许轲等认为,双季晚粳稻与中、高产水平群体相比,其超高产群体构成特征为穗数足、穗型大,有利于高产[8]。张耗等认为,随着品种演进,粳稻生理性状和产量均有明显改良,1次和2次枝梗数不断增多,总颖花量不断增加[9]。目前对“早籼晚粳”高产栽培模式与常规“早籼晚籼”高产栽培模式产量、产量构成及经济效益进行的对比分析尚未见报道。本研究通过对比常规“早籼晚籼”高产栽培模式和“早籼晚粳”高产栽培模式,分析其周年产量及相关经济效益的差异。比较常规“早籼晚籼”高产模式和“早籼晚粳”高产模式,研究其产量、产量构成和经济效益的差异,为推广更加高产的“早籼晚粳”高产种植模式提供理论依据。

1 材料与方法

1.1 试验材料

选用具有代表性的水稻品种,早稻品种为株两优30、中嘉早17,晚稻品种为皖稻103、甬优8号,均为市售;农药、化肥统一由广福乡农技站统一提供,氮(主要为尿素,氮含量为46%)、磷(钙镁磷肥,P2O5含量为12%)、钾肥(主要成分为KCl,K2O含量为60%)均在中化化肥控股有限公司购买。

1.2 试验设计

试验于2012—2014年在江西省南昌市南昌县广福镇广福村进行,2种模式分别为常规“早籼晚籼”高产模式(简称早籼晚籼模式)和“早籼晚粳”高产模式(简称早籼晚粳模式)。试验采用完全随机设计,重复3次,小区面积为50 m2。2012年早稻品种均为株两优30,2013—2014年早稻品种均为中嘉早17,早籼晚籼模式3年的晚稻品种为皖稻103,早籼晚粳模式3年的晚稻品种为甬优8号。早籼晚籼模式早稻采用抛秧盘育秧,拋栽;晚稻采用湿润育秧,带土移栽,栽插规格20 cm×20 cm,每穴插2~3粒谷苗。早籼晚粳模式早稻采用菜园土旱床育秧,带土移栽,栽插规格13.3 cm×23.3 cm,每穴插2~3粒谷苗;晚稻采用湿润育秧,带土移栽,栽插规格13.3 cm×26.7 cm,每穴插2~3粒谷苗。

早籼晚籼模式早、晚稻施肥水平为N 150 kg/hm2、P2O5 75 kg/hm2、K2O 150 kg/hm2,氮肥按基肥 ∶分蘖肥 ∶穗肥=6 ∶4 ∶0 的比例施入,磷肥全部作基肥,钾肥按基肥 ∶穗肥=5 ∶5施用;早籼晚粳模式早稻施肥水平为N 195 kg/hm2、P2O5 75 kg/hm2、K2O 150 kg/hm2,晚稻施肥水平为N270 kg/hm2、P2O5 75 kg/hm2、K2O 150 kg/hm2,氮肥早晚稻都按基肥 ∶分蘖肥 ∶穗肥=5 ∶2 ∶3的比例施入,磷肥全部作基肥,钾肥按基肥 ∶穗肥=7 ∶3施用。

3年试验均在同一区域进行,土壤理化性质:有机质含量36.37 g/kg,全氮含量2.145 g/kg,碱解氮含量127.9 mg/kg,有效磷含量30.42 mg/kg,速效钾含量105.4 mg/kg,pH值5.64。

1.3 取样及测定方法

(1)茎蘖动态:每个模式定30蔸(3个点,每点10穴),移栽后每4 d记载1次分蘖,记载到齐穗为止。

(2)干物质积累:在分蘖盛期、幼穗分化期、齐穗期和成熟期取样,每个模式按茎蘖平均数取样5蔸,取完整地上部分。茎、叶、穗分装后在105 ℃下杀青30 min,然后于80 ℃烘干至恒质量,然后称质量。

(3)氮含量:测定干物质的样品粉碎后用FOSS-2300型凯式定氮仪测定。

(4)产量构成:成熟期每个模式调查150穴水稻有效穗数,并按照平均穗数取样15蔸考种,考察每穗粒数、空瘪粒数、千粒质量,计算结实率。

(5)产量:每个模式测产3个点,每点200穴,脱粒后称质量,并取2 kg左右稻谷晒干称质量计算标准含水率,计算产量。

1.4 统计方法

试验数据采用Excel 2007软件进行整理并绘制图表,用SPSS 19.0软件进行统计分析,数据处理统一在同一年份内同一季或周年之间进行比较分析。

2 结果与分析

2.1 不同种植方式对周年双季稻生育期的影响

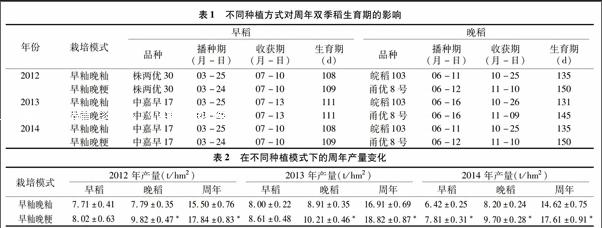

由表1可知,早稻采用同一品种,生育期基本一致。晚稻早籼晚籼模式采用籼稻,而早籼晚粳模式采用的是粳稻,粳稻生育期相对更长,比籼稻多约15 d。由表2可知,早籼晚粳模式比早籼晚籼模式晚稻产量更高,且差异达显著水平,可能由于早籼晚粳模式比早籼晚籼模式晚稻生育期更长,使产量更高。

2.2 不同种植模式对周年产量及产量构成的影响

由表2可知,2012—2014年晚稻早籼晚粳模式产量高,差异达到显著水平;周年产量早籼晚粳模式比早籼晚籼模式更高,差异达到显著水平,说明早籼晚粳模式在不同年份间增产效果稳定。由表3可知,早籼晚粳模式与早籼晚籼模式在有效穗数上有显著性差异,早籼晚粳产量较高。由表4可知,早籼晚粳模式与早籼晚籼模式相比,有效穗数差异达显著水平;产量在不同年份间仍然是早籼晚粳模式高,且存在显著性差异,这说明粳稻种植有增产效果,且早籼晚粳种植模式有利于农户增产。

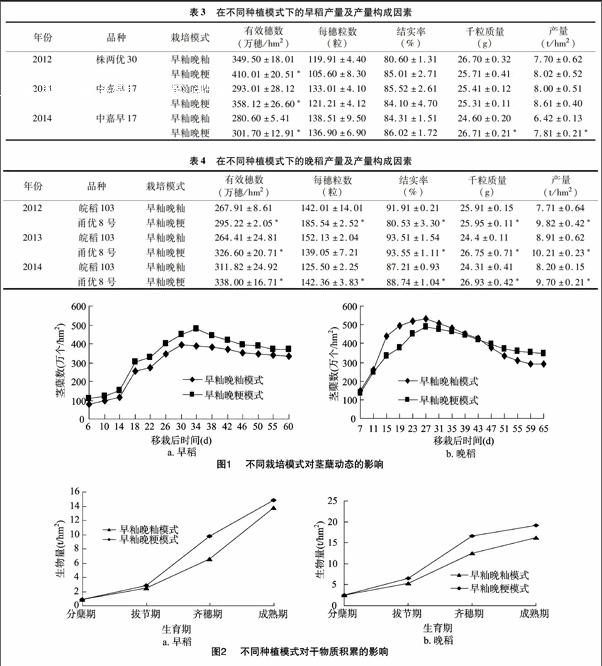

2.3 不同种植模式对茎蘖动态的影响

由图1-a可知,不同种植模式间茎蘖动态都表现出先上升,后下降,最后趋于稳定,最高茎蘖数和有效穗数表现为早籼晚粳较高,早籼晚籼模式较低。图1-b可知,群体茎蘖数表现为先升后降的趋势,但是早籼晚籼模式茎蘖动态前期升得太快,导致后期有效穗数减少,无效分蘖增加,这可能与施肥习惯有关,前期过量施肥,后期养分跟不上。早籼晚粳模式茎蘖数相对稳定,这与肥料施用方式有关。

2.4 不同种植模式对干物质积累的影响

由图2-a可知,早稻随着生长时间的推移,生物量不断积累,但是不同种植模式的生物量最后差异并不明显,齐穗期早籼晚粳模式比早籼晚籼模式生物量积累更快,后期逐渐减缓。由图2-b可知,随着晚稻生长时间增加,生物量不断积累,成熟期早籼晚粳的生物量最高,与早籼晚籼模式相比差异明显,这可能是由于该粳稻品种在南方地区表现为高产,还可能与施肥有关,前期施肥构建了良好的群体,中期控肥,防止无效分蘖,从而形成一个良好的群体结构,促进生物量的积累。

2.5 不同种植模式周年经济效益分析

2种种植模式周年经济效益3年平均值见表5,可以看出,与早籼晚籼模式相比,早籼晚粳模式总支出相对较高,但是总产出也明显增加,纯收入比早籼晚籼模式约高4 000元/hm2,虽然增加了投入,但是产量和经济效益更高,说明早籼晚粳种植模式有利于增加农民收入,增产增收。

3 讨论

水稻产量的高低与生育期的长短有很大的关系。汪本福认为,在正常抽穗成熟的条件下,不同水稻品种产量随着生育期的延长呈现增长的趋势[10]。花劲等研究表明,与杂交晚籼稻相比,双季晚粳稻生育期均有延迟,其中杂交粳稻品种一般延长15~21 d,常规粳稻品种一般延长8~11 d[7]。黄山等研究不同粳稻品种在江西省不同生态区的表现,总体认为,杂交粳稻较常规粳稻更具产量优势,晚粳稻较中粳稻表现更好[11]。张军等研究表明,在晚粳稻安全生育期内,通过向前、后两头延长生育期,充分利用当地水稻光温资源,可以显著增加晚粳稻产量[12]。张厚研究表明,稻作温光资源是水稻生产的最基础要素,水稻品种的分布必须以最适合当地的光温气候条件的品种为优先原则[13]。本研究表明,晚粳稻生育期较晚籼稻要长,在安全生育期内,能够充分利用南方稻区光温资源,从而具有较高的水稻产量;粳稻较籼稻具有更多的有效穗数和每穗粒数,具有更高的库容量,在增加光合作用时间的同时增加库容量,从而增加干物质积累量。所以“早籼晚粳”高产栽培模式较常规“早籼晚籼”高产栽培模式更能够增产。

施肥也是影响水稻高产的另一种重要途径,合理的施氮水平和施氮时期对水稻产量具有重要影响。吴文革等研究表明,在施氮量为180 kg/hm2的条件下,基 ∶蘖 ∶穗=2 ∶1 ∶1 的运筹模式是北缘地区早稻的合理施肥方式[14]。孙永健等认为,针对不同水分管理,氮肥后移的量不同,旱种条件下最少,氮肥后移占总施氮20%~40%为宜,“湿、晒、浅、间”灌溉模式施氮后移占总施氮的40%,淹灌模式氮肥后移为总施氮40%~60%最好[15]。张洪程等认为,长江中下游地区早熟晚粳稻最利于高产、高效的施肥叶龄期为倒三叶、倒四叶期[16]。本研究表明,与常规“早籼晚籼”高产栽培模式施肥方式相比,“早籼晚粳”高产栽培模式施肥方式既能够巩固穗数,又能有效控制无效分蘖,获得较高成穗率,形成足量的群体有效穗数,并且能提高抽穗后群体干物质积累,协调群体茎蘖物质输出与转运,从而增加产量。

水稻经济效益的高低最终决定于投入产出比。在投入这一方面,人工、机械、化肥是影响经济效益最主要的因素,这方面也有研究学者做了相关的研究调查。陈风波等研究表明,劳动力成本过高是水稻生产经济效益低下的最主要原因,同时肥料和农药的过量使用也会影响水稻生产经济效益的提高[17]。在产出效益上,粮食产量的提高是最重要的,粮食产量越高,经济效益越大,同时粮食的价格也会影响经济效益。王明利研究指出,我国粳稻生产的利润越来越小,但在水稻生产中,粳稻的生产收益仍是最高的[18]。周年产量上“早籼晚粳”高产模式与常规“早籼晚籼”高产模式相比,产量更高,且达到显著性差异,且经济效益更高,比早籼晚籼模式约多4 000元/hm2,早籼晚粳模式更能增产增收。

4 结论

双季稻“早籼晚粳”高产栽培模式利用氮肥的合理运筹和充足的光温资源,使晚粳稻具有较高的有效穗数和每穗粒数,在保证结实率和千粒质量正常的情况下,获得高产,使周年产量提高,获得较高的经济效益。

参考文献:

[1]高旺盛,杨光立. 粮食安全与农作制度建设[M]. 长沙:湖南科学技术出版社,2004:5-8.

[2]凌启鸿,张洪程,丁艳锋,等. 水稻高产技术的新发展——精确定量栽培[J]. 中国稻米,2005,11(1):3-7.

[3]王宏广. 中国粮食安全研究[M]. 北京:中国农业出版社,2005:201-202.

[4]许 轲,张 军,张洪程,等. 双季晚粳稻不同栽培方式生产力及其群体质量差异研究[J]. 中国水稻科学,2014,28(5):503-513.

[5]张洪程,许 轲,张 军,等. 双季晚粳生产力及相关生态生理特征[J]. 作物学报,2014,40(2):283-300.

[6]左震东,鲁炳海,杨守仁. “北粳南移”的重新研究[J]. 中国农业科学,1993,26(6):131-135.

[7]花 劲,周年兵,张 军,等. 双季稻区晚稻“籼改粳”的品种筛选[J]. 中国农业科学,2014,47(23):4582-4594.

[8]许 轲,张 军,花 劲,等. 双季杂交晚粳稻超高产形成特征[J]. 作物学报,2014,40(4):678-690.

[9]张 耗,谈桂露,薛亚光,等. 江苏省粳稻品种近60年演进过程中产量与形态生理特征的变化[J]. 作物学报,2010,36(1):133-140.

[10]汪本福. 粳稻不同生育期类型品种产量形成特性与品质特征研究[D]. 扬州:扬州大学,2006.

[11]黄 山,何 虎,张卫星,等. 不同粳稻品种在江西不同生态区的农学表现[J]. 江西农业大学学报,2013,35(1):25-32.

[12]张 军,张洪程,霍中洋,等. 不同栽培方式对双季晚粳稻产量及温光利用的影响[J]. 中国农业科学,2013,46(10):2130-2141.

[13]张 厚. 中国种植制度对全球气候变化响应的有关问题Ⅰ气候变化对我国种植制度的影响[J]. 中国农业气象,2000,21(1):9-13.

[14]吴文革,张四海,赵决建,等. 氮肥运筹模式对双季稻北缘水稻氮素吸收利用及产量的影响[J]. 植物营养与肥料学报,2007,13(5):757-764.

[15]孙永健,孙园园,刘树金,等. 水分管理和氮肥运筹对水稻养分吸收、转运及分配的影响[J]. 作物学报,2011,37(12):2221-2232.

[16]张洪程,吴桂成,戴其根,等. 水稻氮肥精确后移及其机制[J]. 作物学报,2011,37(10):1837-1851.

[17]陈风波,丁士军. 水稻投入产出与稻农技术需求——对江苏和湖北的调查[J]. 农业技术经济,2007(6):44-50.

[18]王明利. 我国粳稻生产成本收益分析[J]. 农业技术经济,2003(2):36-42.