春水词(中)

2016-11-24范婉

范婉

春水词(中)

范婉

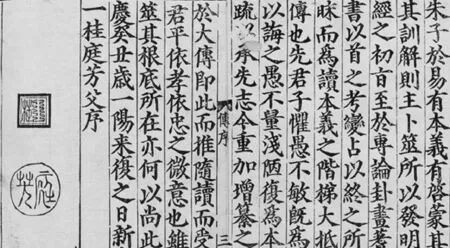

过云楼藏古籍善本

三

雨下了一夜,愈加添浓了水的味道。睡不着,就多思——现在是初春,不是梅雨之季,雨水怎么来得这样勤?当然,江南本来就多水。

苏州园林经营位置的定律:初入园,有朱栏回廊,渐见亭台,然后到池,楼阁与假山殿后,登高处,顾盼全局,由小及大,由低及高。这样的布局大同小异。但雨中游园是最好的,仿佛一幅水墨画。我站在怡园的曲桥上,感觉竟然是《青溪》的意境:

言入黄花川,每逐青溪水。随山将万转,趣途无百里。声喧乱石中,色静深松里。漾漾泛菱荇,澄澄映葭苇。我心素已闲,清川澹如此。请留盘石上,垂钓将已矣。

怡园的园风近似王维的诗风,散淡中见富贵。

雨停了。

天色大亮,鸟叫。粉墙绿树,新鲜得仿佛刚刚来到这里。我想园林应该是童年和老年待的地方,不过,我还没把这个意思想清楚。

雨时下时停,游客忽聚忽散,我独坐画舫斋,才感到怡园的美,只可意会,难以言传。怡园的假山堆叠得煞费苦心,模仿的是环秀山庄,跌宕曲折,绵延不尽。假山上的绿意我是不厌其多的,越多越有山林之气。螺髻亭的位置也恰到好处。

隔着池塘,看假山,滂沱秋云变幻:“写此云山绵邈,代致相思,笔端丝丝,皆清泪也。江树云帆,忽于窗棂隙影中见之,戏为点出。平远数笔,烟波万状,所谓愈简愈难。全是化工神境。磅礴郁积,无笔墨痕,坐卧其上,极游赏之乐。”天气闷热,《南田画跋》里的句子在我的脑子里断断续续,蹿上窜下。

顾文彬、顾承父子堪称书画鉴赏家,他们身处过云楼,坐拥丰厚藏品,几乎每天进行的鉴赏工作温馨而家常,严肃而紧张。窗外,时而传来一两声鸟儿的啁啾,或是猫咪的呼噜。眼前,这一幅幅书画名迹,闪烁着钻石般深沉而持久的光芒,分明是一个个活泼生命,只要是生命就值得尊重珍惜值得奉献爱意。若只是为了鉴赏而鉴赏,价值并不大。认识到这个鉴赏真谛,顾承便拥有了一种热诚。

顾承在我心里,是有一幅画的:面容俊秀,衣衫整洁,一个风度翩翩的佳公子;他人很清瘦,满身风尘,那是高山与流水的馈赠,眼晴却是炯炯有神,分外明亮。这是青年顾承。

年轻的顾承,身上充盈朝气,青春如花。他为什么没热衷科举,登庙堂之高?要知道,明清之际,苏州的状元可是出得最多。我思想的触须慢慢伸向太湖以外的广袤山野,为搜罗书画碑帖他经常奔走于苏、沪、浙之间。顾承心向的山水,是他一生中最壮阔的生命场域。

《过云楼日记》有关鉴赏、收购书画碑帖的内容,都是顾文彬亲身经历的实录,这对我了解《过云楼书画记》中有关书画名迹的传世、递藏和收购经过,以及真伪鉴别都有参考作用。其中,《释智永真草千文卷》、赵孟頫小楷书《黄庭经卷》、苏东坡楷书《祭黄几道文》这三件书法精品的入藏虽颇费周折,读来却津津有味。让我既体验了作者内心的诉求与渴望,又分享了他得宝的快乐与惊喜。为了保持故事情节的原汁原味,我特意在这里摘录几则《日记》:

“(六月)初二日,晴。至松筠庵,晤心泉和尚,携(沈)石田《吴中草堂》卷示之,再观其智永《千文》卷,议价一百五十金,当即携归。”但仅隔了一天,他就“以智永《千文》卷送还心泉,无从张罗价值也”。我想,送还的理由“无从张罗价值也”只是托辞吧。

“(三月)廿三日,晴。解京饷委员王绍庭自京中回,带研生(朱姓,似系顾氏京寓管家,并代处理书画买卖事)信、李诚甫(北京德宝斋掌柜)信并所购智永《真草千文》墨迹卷及骏叔托买琴足两付、琴轸一付。《千文》卷温云心所藏,后归心泉和尚,京中不乏赏鉴家,欲得此卷者亦不少,皆因议价未成。余去年入都候简,一见诧为奇宝,议价一百五十金。嗣以客囊窘涩,舍之而出,中心耿耿,未尝一日忘,遂于履任后即致书研生,仍照原议之价购之。发函展赏,焕若神明。思翁(董其昌)跋中所云,唐人无此写法,足为此卷定评。窃叹历来见此卷者,岂无好而有力之人,顾皆弃而弗收,迟之又久,而卒归于余,固由翰墨因缘亦有前定,究由真鉴虽逢,因循不决,如此奇珍,失之交臂。假使余出京后,此卷竟属他人,悔将何及,既自幸又自愧也。接昨日骏叔从沪上来禀,据云已与金保三、张子番往还,颇有佳品,未知能购成几件否也。”那么,是什么原因使得顾文彬写信给管家,关照仍然按原价收购智永《千文》卷呢?我百思不得其解。

隔了一天后,“廿五日,晴。题智永《真草千文》墨迹卷。乍见此卷,虽赏鉴家不敢遂定为真迹者,皆有刻石《千文》先入为主,反据虎贲而疑中郎耳。及见翁覃溪先生《复初斋集》载《石刻<真草千文>跋》,云‘向疑其用笔太过圆熟,未必隋人所书,反复辩论,决为宋初人书无疑。盖北宋初年之书迹,至大观已是百余年前旧纸墨。薛(绍彭)氏不暇深考,遂以入石。后人因薛氏所刻,踵而信之,从无纠正之者。遂使北宋人书冒铁门限之名流传至今耳。自古书家,唐以前正楷若钟(繇)之《力命(表)》、王(羲之)《乐毅(论)》,皆笔笔自起自收,开辟纵擒,起伏向背,必无千字一同之理。至宋以后,乃有通体圆熟之书。此实古今书势大关键,不可不亟为订正者也。’覃溪为本朝赏鉴第一。既决石刻为伪,始可引证此卷为真,惜覃溪未见此卷,不能邀其赏鉴也。”读到这里,我恍然大悟,原来顾文彬是看到了翁方纲的《石刻<真草千文>跋》,跋中认为由于薛绍彭的失误,将宋初人托名所书的《真草千文》镌刻上石,以致人们把它当成智永真迹,先入为主了。由此,他获得了鉴定这件名迹真伪的依据。晚年,顾文彬在撰写十卷本《过云楼书画记》时把《释智永真草千文卷》记入《卷一·书类一》列为众品之首,可见对它的珍重程度。

波光粼粼,花光水色在“屏风三叠”上晃动着,我坐在小沧浪亭看《过云楼日记》,看久了,就看出人生如梦的意蕴。想着,若是秋夜在小沧浪亭外的平台上喝酒赏月,看周围漆黑一片,山水寂静,自然是人间神仙。古人的日常生活满溢诗意,现代人只能在纸上虚拟了。

顾文彬虽身处宁波道署,却对各地收藏家的佳品、行踪了如指掌。同治十年五月廿九日,他嘱咐顾承,浙江海盐人陈容斋已回家,赶快去拜访,晚了的话他又要出门。因为陈容斋藏有元代书画家赵孟頫小楷书《黄庭经卷》。让顾文彬心驰神往的《黄庭经卷》,在信中频繁提及,他不遗余力一一加以描述:“松雪小楷《黄庭经卷》,相传有两本,一藏桃花坞程氏,一藏石塔头顾氏。乱后程本已失,顾本归海盐陈容斋,每往访,必出此卷与余共赏。近岁其弟良斋始以归余。”

离开小沧浪亭的时候,出太阳了,地上的光斑,浓浓淡淡。下假山,穿曲桥,我在碧梧栖凤馆外的石凳上稍坐,有一股阴湿之气,好像冬天还在这里逗留。漏窗后的阴绿,仿佛一帧残缺的宋院体画。

永昌徐仰屺,他的先祖富于收藏。顾文彬先派人到徐家摸底。“倘能尽发所藏,一气得之。乃大快事也。”当得知徐仰屺有苏轼所书《祭黄几道文》时,顾文彬难抑激动,“徐氏苏书,字既精整,黄几道又是名人,不但可压梁册,即我家所藏两件,亦拜下风,志在必得,不必计较价值也。”“得三儿信,知以三百元得东坡楷书《祭黄几道文》卷于永仓徐仰屺处,为近日大快事。”顾文彬得宝后的喜悦与满足溢于言表,跃然纸上。《祭黄几道文》是苏轼与弟弟苏辙联名哀悼好友黄好谦的祭文,写于宋元佑二年八月四日,书风直率自然,丰腴淳厚。仿佛春天里待放的花蕾,一种实在的美,更是美的符号。现存于上海博物馆的《祭黄几道文》,是顾文彬四世孙顾公雄在解放初捐献的。

在藕香榭中看云墙,绿油油的,越看越舒服。金粟亭也被掩映得扑朔迷离。亭边有棵婆娑的大桂树,临水照镜,含婀娜于刚健中。

《过云楼日记》中有关父子俩收购书画碑帖事迹很多,我百读不厌,印象深刻:(同治十一年三月)“十三日,雨。张子番前日自上海来,携到书画各件,买得其文衡山(徵明)轴廿八元、文衡山轴廿四元、王麓台(王原祁)大轴卅二元、吴渔山(历)小轴廿元、柴桢(君正)册六十元、石涛册六十元、莲池大师卷廿六元、《魏刘懿墓志》一元。”由此可以看出,顾文彬购藏书画碑帖渠道较广,不仅在宁波当地四处搜访,而且有张子番、金保三等书画商送示上门。

回到苏州后,他除了与官绅、同道交往外,仍以鉴藏书画为喜好,几年中在苏州又收了一些书画名迹:赵孟頫草书《千文》卷,仇英《瑶台清舞》卷等。光绪八年(1882年)七月,顾承病逝。艮庵老人老泪纵横,在《日记》中自叹:“自承儿殁后,余古玩之兴索然已尽。”《过云楼日记》也就此而终。生命与生命,人与人,需要相互安慰与怜惜。春秋佳日,父子俩信步从过云楼走向怡园,吟诗、抚琴;赏花、玩鹤;或者捡拾落叶、采摘果实,多么美好的时光呵。掩卷,伤感。

我在拜石轩喝茶,厅内忽明忽暗,雷声隐隐。天暗下来,拜石轩里好像有云影晃动,风吹,叶飞,松烟缭绕。

茶室旁园林值班室的门半开着,桌上的电视机里在重播昨晚的《苏州新闻》,音量高亢,介绍的正是过云楼顾家收藏《七君子图》的故事,虽是片言只语,但乍听之下,心情激动。我忍不住凑上前。

《七君子图》是藏家把元代赵天裕、柯九思、赵原、顾定之、张绅、吴镇六位大画家的墨竹收裱在同一张长卷中,其中,柯九思有两件作品,一共七件,名《七君子图》。画面上首先是乾隆年间收藏家乔崇修书写的隶书《六逸图》三字引首,其次是嘉庆年间金石家张廷济书写的《六君子图》,最后是吴昌硕书写的《七友图》。

我一向欣赏水墨画中的老树荒溪、危崖瀑泉、丘壑松风、雪山寒林,这样清明澄澈的景色仿佛不属于人世尘寰,只出现在高士或隐士的画中。比如倪瓒的《六君子图》。近处的坡地上有松、柏、樟、楠、槐、榆六种树木,疏密有致,姿态挺拔。远处的山峦浅浅一抹。全图气象萧索,用笔简洁清淡。上面有黄公望的题诗:“远望云山隔秋水,近有古木拥披陀。居然相对六君子,正直特立无偏颇。”

倪瓒隐居山林,一生只与笔墨为伴。像清风明月是中国人内心的东西一样,《六君子图》的创作意图是以树寓君子,体现了画家孤傲高洁的情怀。而松、竹、梅代表的就更是刻在骨子里的气节了。

我在过云楼里看到的是《七君子图》摹本,与真迹相比,神韵差了一点。但这并不妨碍我对《七君子图》产生浓厚兴趣,免不了通过各种渠道刨根问底。从顾氏为《七君子图》所作的考证来看,这确实是一件递藏有序的宝物。康熙年间的收藏家缪曰藻在他的专著《寓意录》中最早记录了一张名为《竹林七友》的长卷,藏家把元代赵天裕、柯九思、赵原、顾定之、张绅五位大画家的墨竹逐一收裱在同一长卷中,其中,柯九思与顾定之各有二件作品,一共七件,名《竹林七友》。到了乾隆年间被乔崇修收藏,但已失去顾定之的墨竹,改名《竹溪六逸》。几经辗转,顾麟士从另一位藏家李苏邻手中买到了这张长卷,恰好手上有一张吴镇的墨竹横幅,尺寸相符,就配入装裱,于是这张长卷又从“六逸”变回了“七友”,名《七君子图》。

拜石轩前面的石笋多有精品,浑然而毓秀,我打了一会儿盹。一睁眼,竹树竹色,一片葱翠。

雨停了。

《七君子图》在过云楼获得了重生。我产生了一种与画作本身表达的思想意识统一起来的向往。忽然意识到,在收藏中得到的持久快乐,并不仅仅属于书画家,也属于任何热爱艺术感受春天的人。

面壁亭前的白樱花把落花散满水面,五彩缤纷。朱鱼蹿起,绿水波动,倒影如美人卷帘,令我眷恋。不忍离去,不忍离去。

我走到梅花厅外的台阶上晒太阳。白皮松。梧桐。海棠。杏。石笋。杏花事烂漫,仿佛顾麟士晚年的花鸟画。我以为顾麟士的花鸟画比他的山水画传神,就像吴昌硕的山水画比他的花鸟画来得耐看。

鸟叫。游廊里的杏花花瓣,纷纷扬扬,点点滴滴。

四

黄昏,我与先生一起去过云楼。他对收藏有些兴趣,从前他住在颜家巷,海上大收藏家庞元济晚年就归隐在这条小巷。

天阴阴的,雨点不停滴落檐瓦发出的细响,愈加让人恍惚了。我的步子迈得很轻,怕扰了一院的静谧。

过云楼一楼东间陈列部分过云楼收藏的书画,全是复印件;中间的两侧墙上题写着《过云楼书画记》与《过云楼续书画记》中涉及的书画名迹,满满的;西间介绍顾氏家族的藏书故事和收藏大事记。

读壁,都是一些耳熟能详的书画名迹,让我唏嘘不已。有释智永《真草千字文》,《米题褚摹兰亭序》,范仲淹《手札》,苏东坡《祭黄几道文》,巨然《海野图》,李公麟《醉休图》,王蒙《稚川移居图》,倪云林《春宵听雨》轴,杨无咎《四梅花图》……

过云楼,如今是座空楼,曾经庋藏的书画大部分已散佚,陈列布置的那些文字、图片,包括影像,都是给人“看”的,看顾家留下的生活痕迹。

船平平稳稳地行进,太阳照在船上,船行驶在柔软的河水上,卷起几朵细小的浪花。舱壁上几道水影的反光晃晃荡荡。

活在世上,你不可能没有期待,期待有什么可以看一看的。比如美景,比如名画。有时你疲疲困困,你的心想休息,你的生命匍匐着像一条缓慢的夜航船,而一旦有什么事发生,你就会豁然醒来。

晨雾一层一层散去,从浓到淡,只是一个瞬间。万物苏醒,没有一点声响。

他站在那里。目光沉静,神意悠远,不纷乱,也不焦躁,没有显露一点忍耐。——你一眼看出他的神情像在等待着什么,再看,又不像。于是,你有些疑惑了。不免仔细打量他。

他整洁,俊秀,颀长,而且非常的文雅,身体的姿势,待人的态度,都好极了。难得,在寂寞的旅途中能遇到这样一个人。

——他在等待松竹斋的人走进来,他的包裹里有他父亲一心想要的书画。他等着那人坐定,等着他开口,然后找个适当的机会还价。

谈毕,细细地看,安安静静,他的脸上看不出表情,但身体明显不那么紧绷了,气息深沉,偶然舒一舒胸,长长吐一口气。

他从小受他父亲的影响,临摹古画,在一笔一划的描摹中,他尽量压减洗涤体内的不平和俗气,画得很认真。即便如此,他的气息还是没有与古人相蕴合,所以就不可能完全得到他们的气韵与神髓。他的心很静,他画,不停地画。只因为这样的生活是父亲的安排,他是个孝顺孩子。虽说新鲜的事物会让他好奇分心,渐渐地却沉湎绘事。

两个人比一个人画好,不单调,有配合,有变化,自由自在,画起来散散漫漫,像飘浮的云朵。——衔接得真好,没有抢占,没有缝隙,水流船行,叶落花开,如此默契。当父亲末一笔的墨迹将近,他的第一笔恰好出手,不点头,不咳嗽,看不出一点暗示和预备的动作。

他们并肩站着,保持距离。他们是父子,是师徒,更是画友。他画得较少,但不是陪衬。他画的时候也是意气奋发,运作得当的,父亲娴熟的技巧,强大的气势并没有笼罩他,他们是平等的,合作时必不可少的平等。父亲画的时候他低着头,他的神情是那么专注!他垂手直身,大方端正,有时稍稍抬头,看一眼父亲。——他伫立不动。

他画完了这一段大概还有一段,画作由他开头,也由他收尾。

有人悄悄把放在桌上的船票折扇放回口袋,船穿过一座古老的三孔石拱桥,快到杭州了吧?

他理理包裹,接起刚才中断的思绪,回想父亲在信中关照的进行中的几件事务的若干细节,想一想下一步可能发生的情形。

他的人高高的,长得匀称,但是并不伟岸,周身有一种说不出来的优雅与高贵。一件灰色棉袍,剪裁得体。略有点瘦弱,还好,看不出有病痛的迹象。他有三十岁了吧。今天是……十五,过了年才这么几天,风吹着似乎不那么寒冷刺骨了。他脸上的轮廓清晰,手指白皙修长,指甲修得齐齐的。一眼看上去你就觉得他的干净。

他的一切声容动静都归并收纳在这最后的一瞥,形成一个印象,柔软,敏感,细腻,甚至是纤弱。他走了,但是印象留了下来。

过云楼二层进行了藏书楼复原陈列,展示顾氏鉴藏印章、部分旧藏和诗集著作。我去看了看修复中发现的神秘暗室,是从前女眷看戏的地方。折回。见北面天井里,长着一株白玉兰,有一片眉心紫盈盈的花瓣,紫得喜气。我左看右看,忽然生出欢喜。

他坐在金粟亭,伏案拈毫作画,侍女小红磨墨,时而孩子气地翘望天外鹤翔。白山茶洁白如雪,五瓣之间,自然是蜜蜂的遁窟。他在泥金扇上画白茶花,别有一种风致。他太过讲究,邀客赏花,饮食器皿,都是茶花图形。赏梅,盆盎匙碟,没有一样不是梅花。湖石、玉兰、翠竹、海棠,他忽然想画幅仕女图,海棠花红,少女倚石托腮而立,容貌俏丽,清新脱俗。题诗:海棠弄春垂紫丝,一枝立鸟压花低。

山里的夜来得真快!倦鸟归巢,静极了。他一路走来,觉得一片安静。但是山里和城里迥然不同。他走进小村庄,私塾里有孩子朗朗的读书声,村民弯着腰在水田里忙着插秧,溪水从青石板下淙淙流过,一个梳辫子的小姑娘穿着一件水红色的衫子,像他的妹妹……

走过小石桥,就是他的家。他知道,他想的是他的母亲。而投在母亲的面容里着了色的转而又是他的妹妹。他真愿意有那么一个妹妹,穿着水红色的衫子,在门前井边打水,井边有一棵开花的海棠,鸟儿立在枝头,把花枝压得低低的。她想摘一朵,听见母亲织布的声音,觉得该回家了,就说:“我明天一早来摘你。”她给他指路:“山里有座庙,走上去不远,你可以去借宿。”小姑娘和他都走了,剩下一口井。他们走了一会儿,井栏上的水滴还叮叮咚咚地落回井里。

母亲在时间里停留。她还是那样年轻,就像那个摘花的小姑娘,像他的妹妹。他真愿意有那么一个妹妹,如小红一般的年纪。但他在心里画不好妹妹的样子。搁笔,看着池塘。仿佛有一朵一朵的荷花要从水中长出,白色的宣纸平摊在桌上,爱恋的火星微微闪耀。

隐约的天光从苍灰的湿云中挤出来,透过树枝,落在地板上。我毫无目的地擒纵一些飘忽意象,漫然看着窗外河水——身体里的水起了波纹,一小圈,一小圈,细细密密。观察,感觉,思索着……各种生活(艺术)式样摆设在屋子里,展放出来,真实,又空幻。

太湖石仿佛待开的荷花,一瓣卷裹着一瓣,层层叠叠,往虚无中绘色绘影,绘影是最美的,尤其能够在虚无中绘影——绘在哪儿?

藕香榭俗称“荷花厅”,顾承在营造怡园这个主要建筑时坚持砌墙,而且要在墙上绘画。顾文彬虚心采纳儿子的建议,但在信中反复强调,“画壁是古法,但须画得好,否则反成疵累。目下除任薰,无第二人,任薰亦宜令其画奇松、怪石、珍禽、异兽,若画人物,恐落吴小仙、闵贞一派,反堕恶道。……此事极关紧要,切勿草草。画壁久已不流行,恐匠人中亦少内行。”几经修整粉刷的藕香榭,是个四面厅,精致通透,建筑布置采取鸳鸯厅方式,中间用板壁分隔成南北两厅。北厅为藕香榭,又名荷花厅;南厅称锄月轩,又名梅花厅。

不见梅花,也有暗香浮动。梅花厅前的花坛上有一丛牡丹,还有芍药、杉、桂、白皮松,我的心立刻落在牡丹上了。这是我见过的最艳的牡丹,仿佛从我心里搬出来种在那儿的。花不是名种,品相却好。朦胧之中,红焰焰,粉嫩嫩,开得刚好。我想用舌尖舔舔花,但我的眼睛却像蝴蝶定在花上了,一动不动。粉墙上有画!

画以墨线勾勒而成,再敷了色。一朵朵,一片片,千花万蕊,取材明显出自写实。画若要题目,题目是梅花。填的颜色是黑,翠绿,粉红和大红。作风纤巧而不卖弄;含蓄风流,风流中有着一种安分,然而不凝滞。线条严紧匀直,无一处虚弱苟且,笔笔诚实,意在笔先。

谁在这里画了这么一墙的画壁?衬得牡丹娉娉婷婷,格外妖娆。我心里沉吟,沉吟中已走入锄月轩。

这是一个细木匠手笔,这个人在杭州或北平从名师学艺,熟习各种雕刻花式,熟能生巧,偶尔兴作,来借这粉墙小试牛刀?

这个假设看来近情理,然而我笑了。我笑那个为顾家造园的木匠。

这画当然不可能是他画的!

抬头,银杏木屏风上刻的是俞樾的《怡园记》。

我跨入藕香榭。

厅堂如此之暗。天晚了,暮色沉沉。眼睛拣亮处看,外面还有光。我凭窗而望,小荷才露,桥上人走,一切在逐渐浓起来的烟雾中漂移。水草气味,淤泥气味,荷叶气味,开放的牡丹微带忧郁的清香,窗下几竿新竹,给人一种雨意,氤氲弥漫。我这样望了很久,直到点点灯火在远处的假山上晶莹地游动起来,我才回过身。灯亮了!

银杏木屏风上画的是郑板桥的翠竹,清影摇风,楚楚动人。“……于时一片竹光零乱,岂非天然图画乎?凡我作画,多得之于经窗、粉壁、日光、月影中耳。”“静坐许久,从竹缝中向外而窥,见青山、风帆、渔艇,又有苇洲,有耕犁,有艳妇,有二小儿戏于沙上,犬立岸旁,如相守者,直是小李将军画意悬挂于竹枝竹叶间也。”

绢纱宫灯挂在廊柱间,灯光映照,墙上也有画!一望而知与花坛后面的是同一手笔,画的是荷花,还是墨线勾成,敷以朱墨赭绿,墙有两三丈长,满墙都是画,设计气魄大,笔画也劲健。笔画经过一番苦心,一番挣扎,润似春雨,枯如秋风;高度的自觉之下透出丰满的精神,纯澈的欲望;克己节制中成就了孤傲的情趣,飘然出尘。干净,相当简洁,但不缺少深度。别致是诗,有点得意与不舍。一搁下笔,他这才感到可真有点累了。他的身体立刻松弛下来,随即由一个艺术家变为一个普通人。给他泡的碧螺春新茶在哪儿?

我一直站在那里,站在过云楼的窗前。夜色在一瓣一瓣开放,露水在草上凝聚,空气鲜香,这是未遭败坏的时间。树木,河流,小桥,飞檐翘角,风火墙,路上行人轻捷的脚步……一切很美,很美。

墙上到底画了什么,你看清楚了吗?告诉你,那上面没有珍禽、异兽,也没有梅花、荷花。你睁大眼睛,不会吧?难道这一切都是幻像?是的,是的,只有山,只有水。大片的墨在白色的墙上慢慢洇化,流动,奔泻,飘逸的点画姿态翩翩,妩媚蕴藉。

柔和秀媚的江南山水,飘浮着湿润的空气。山川在墨色气势的渲染下,烟雨迷蒙,水天一色。这次换作是他一个人在画,他舞动着笔,挺直身体,在墙上不停地画,尽情挥洒,浓墨、淡墨并用,一气呵成。

这画壁像风,你追赶它时它逃离,在你寻遍千山万壑后才在灵光一闪的刹那捕捉到;像火,你扑灭它时它燃烧,在你深陷岩浆浊浪后才在万念俱灰中探入大自然的隐秘深处;像水,在你抽断它时它涌来,在你无处躲藏甘愿认命后才在铺天盖地的激流中沉沦。

多少日子以来,他向上,又向上;升高,降低一点,又升得更高。他要爬的山太多了。有时一抬头,一只大雁横掠过他的视野。山越来越高,山头和山头挤得越来越紧。路越来越小,也越来越模糊。他仿佛看到自己,一步一步,走在苍青赭赤之间的一条小道上。他看看天,又看看路。路像一条长线,向前延伸。云飘过来,他睡了;云飘过去,他醒了。他的衣衫上沾了蒲公英的绒絮,他要带它们到远方去。

去泰山,看经石峪《金刚经》石刻,听说石刻在登山直线的一侧,旁枝逸出,秘藏在云雾松树间。那是一大片平坦的花岗岩,如从天降,《金刚经》就刻在上面。这是瀑布流经之地,经文多数时候掩藏在清澈的流水下,只在枯水期才露出。《金刚般若波罗蜜经》水落石出,清晰可见,雄劲有力,仿佛刚刚镌入。不知是谁写的,书者已逝,继续将这些字往深里刻或者磨去它的,乃是亘古不变的泰山。

闭了一会眼,他几乎睡着了。在寒风呼啸声中,人从风雪中走来。他甩袖提笔,从空中直落,墨花飞舞,和画上的虚白,溶成一片。

雪峰屏立,白雪皑皑。

他端坐雪地,“抚琴动操,欲令众山皆响。”这是效法古人宗炳。

风声,鸟语,流水,从弦上缓缓流出。

青苔的气味,干草的气味,荷花的气味。风化的石头在他的身下酥裂,发出气味。野花丛中蹦出了一只蚱蜢,鱼在清澈的水里,你还是不睡?再见,青苔的阴湿;再见,干草的松软;再见,硌在腰下的一块硬的石头。老和尚敲着磬。他要睡了,肩膊平摊,腿脚舒展。

烛火什么时候灭了。是他吹熄的?

他包在无边的夜的中心,像一只莲蓬包在荷花里。

老和尚敲着磬。

水上的梦是漂浮的。山里的梦挣扎着飞出去。

他梦见对着笔直的黑暗,自己也变细,变小。他努力想超越黑暗,但是黑暗无穷无尽,再怎么跳都够不着。他累得跌倒在地,吐出一口血来,于是黑暗变成了一朵红荷,打着花骨朵儿,宛在水中央。他蜷缩在荷花一层又一层的花瓣里,喘息。他太小,几乎找不着自己了。他贴着荷花作了一次周游。叮——荷花上出现一颗星,淡绿的,颤动的,如萤火,随起随灭。一切归于寂静。叮——又一声。

天一亮,他走近一个绝壁。抬起头,他望见天,苍碧嶙峋,不可抗拒的力量垂直压下来,咄咄逼人,让他呼吸停滞,脸色发青。这一刻,他感觉到他的画。画在背上,分外沉重。而从绝壁的里面,从他的心里,发出叮叮的声音,坚决而从容。