运用针刺补泻手法治疗周围性面瘫临床观察

2016-11-14王雪苏少杰沈特立

王雪,苏少杰,沈特立

运用针刺补泻手法治疗周围性面瘫临床观察

王雪,苏少杰,沈特立

(上海电力医院,上海 200050)

目的 观察运用针刺补泻手法治疗周围性面瘫的临床疗效。方法 将70例面瘫患者随机分为两组,选穴后施行针刺补泻手法和常规针刺法对照治疗,比较针刺治疗前和治疗后即刻、治疗30 d后、治疗3个月后、治疗6个月后House-Brackmann(H-B)面神经功能评分及观察两组治疗6个月后的临床疗效。结果 手法组H-B评分优于常规组(<0.05),两组疗效比较,手法组疗效优于常规组(<0.05)。结论 运用针刺补泻手法治疗周围性面瘫在疗效方面优于单纯常规针刺法治疗。

面神经麻痹;针刺;针刺补泻;H-B面神经功能评分

面瘫,相当于西医的周围性面神经麻痹,是面神经损伤最常见的类型,其中又以面神经炎为临床所多见,因茎乳孔内面神经非特异性的炎性反应所致,是常见的面神经疾病。我国每年发病率为26~34/10万,患病率为258/10万,经治疗仍有10%左右的面瘫患者留有不同程度的后遗症[1]。运用针灸治疗面瘫已经得到患者的认可[2-5],但如何提高针刺疗效仍然任重而道远。东贵荣教授提出针灸临床上有“辨证、时机、配穴、手法”四大要素,但如何运用针刺手法是一个相对薄弱的环节。对此笔者运用针刺补泻手法治疗周围性面瘫,并与常规针刺法进行对照,现报道如下。

1 临床资料

1.1 一般资料

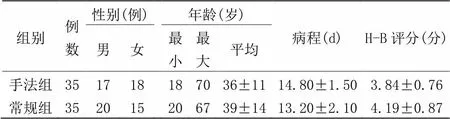

70例患者均为2014年5月至2014年12月在上海电力医院针灸推拿科门诊就诊的周围性面瘫患者,初诊均为发病15 d以内的患者,按随机数字表随机分为手法组(35例)、常规组(35例)。两组患者性别、年龄、病程、面神经功能评价House-Brackmann (H-B)评分,经统计学分析,差异均无统计学意义(>0.05),具有可比性,详见表1。

表1 两组患者一般资料比较

1.2 诊断标准

西医诊断标准参照2010年《神经病学》[6]周围性面瘫诊断标准,以突发一侧面部表情肌肉麻痹为主要临床表现;中医诊断标准参照普通高等教育“十一五”规划教材《针灸学》[7],以口眼㖞斜、眼睑闭合不全为主的一种病症,常在睡眠醒来时发现一侧面部肌肉板滞、麻木、瘫痪,额纹消失,眼裂变大,露睛流泪,鼻唇沟变浅,口角下垂歪斜向健侧,患侧不能皱眉、蹙额、闭目、露齿、鼓腮等。

1.3 纳入标准

①符合周围性面瘫的西医诊断标准及中医病证诊断标准,一侧面肌麻痹者;②初诊患者发病不超过15 d;③年龄18~70岁;④知情同意自愿参加本临床观察,并签署知情同意书者。

1.4 排除标准

①排除继发于其他疾病的面瘫,如脑血管疾病、外伤、肿瘤、手术及全身性疾病引起的周围性面瘫等;②亨特综合征;③双侧面瘫者;④妊娠或哺乳期妇女;⑤伴有其他严重疾病患者,包括肝、肾、心血管疾病;⑥合并精神疾病或严重神经官能症的患者;⑦正在参加其他临床试验的患者。

2 治疗方法

2.1 基础治疗

两组均于初诊之日予口服醋酸泼尼松片30 mg/d,分早中晚3次口服;第6天起改为20 mg/d,分早中2次口服;第7天、第8天、第9天为10 mg/d,第10天为5 mg,早起1次顿服,一共用药10 d[8]。

2.2 手法组

2.2.1 取穴

双侧风池、合谷、太冲,患侧中渚、足临泣,共8穴。

2.2.2 针刺方法

采用0.30 mm×40 mm一次性毫针。风池向鼻尖方向针刺,进针深度不超过30 mm。用左手拇指紧按胸锁乳突肌与斜方肌上端之间的凹陷处,右手将针进至风池穴内,候其气至,左手在风池穴下方加重压力,右手拇指向前连续搓针9次(约5 s),候针下沉紧,针尖拉着有感应的部位,连续重按轻提9次(约5 s),拇指再向前连续捻按45次(约45 s),针尖顶住产生感觉的部位,用捻、按、推、努手法守气2 min,使针下继续沉紧,使患者产生酸胀热感,最好使热感向前额部放散。中渚直刺0.3~0.5寸,行飞法,捻转泻法。合谷直刺0.5~1寸,行飞法,捻转泻法。太冲直刺0.5~0.8寸,行飞法,捻转泻法。足临泣直刺0.3~0.5寸,行飞法,捻转泻法。

2.3 常规组

2.3.1 取穴

双侧风池、合谷、太冲,患侧中渚、足临泣、太阳、牵正、阳白、四白、迎香、口禾髎、地仓、挟承浆。

2.3.2 针刺方法

采用0.30 mm×40 mm一次性毫针。各穴进针得气后不分补泻的针刺手法,均匀地提插、捻转3 min(平补平泻)后即可出针。

2.4 疗程

针刺治疗隔日1次,10次为1个疗程,其间不休息。所有入组病例治疗观察至接受针刺治疗起6个月为止,其间若临床痊愈则停止针刺。

3 治疗效果

3.1 观察指标

参照第5次国际面神经外科专题研讨会推荐的House-Brackmann(H-B)面神经功能评价分级标准[9],分别于治疗前、治疗后即刻、治疗30 d后、治疗3个月后、治疗6个月后进行评分。

3.2 疗效标准

参照《临床疾病诊断依据治愈好转标准》[10]中面神经炎的疗效标准,结合H-B面神经功能评价分级系统标准拟定。

痊愈:符合H-BⅠ级标准,症状和体征全部消失,面肌功能恢复正常,表情肌运动时左右两侧对称。

显效:符合H-BⅡ级标准,症状和体征基本消失,静态时外观左右对称,仅笑时口角轻微歪斜,鼓腮、皱眉患侧稍差。

有效:符合H-BⅢ级、Ⅳ级标准,症状体征有所改善。

无效:符合H-BⅤ级、Ⅵ级标准,症状和体征无改善。

3.3 统计学方法

所有数据均采用SPSS13.0软件进行统计学分析。计量资料采用两组重复测量数据方差分析,计数资料采用卡方检验。<0.05为差异具有统计学意义。

3.4 治疗结果

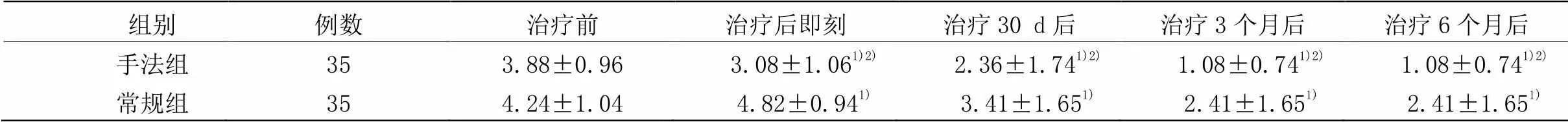

3.4.1 两组治疗前后各时间点H-B评分比较

由表2可见,治疗后即刻、治疗30 d后、治疗3个月后、治疗6个月后手法组H-B评分优于常规组,组间差异均具有统计学意义(<0.05),其他时间点组间差异无统计学意义(>0.05)。提示在治疗早期运用针刺手法针刺较常规针刺具有优势。

表2 两组治疗前后各时间点H-B评分比较 (±s,分)

表2 两组治疗前后各时间点H-B评分比较 (±s,分)

组别例数治疗前治疗后即刻治疗30 d后治疗3个月后治疗6个月后 手法组353.88±0.963.08±1.061)2)2.36±1.741)2)1.08±0.741)2)1.08±0.741)2) 常规组354.24±1.044.82±0.941)3.41±1.651)2.41±1.651)2.41±1.651)

注:与同组治疗前比较1)<0.05;与常规组比较2)<0.05

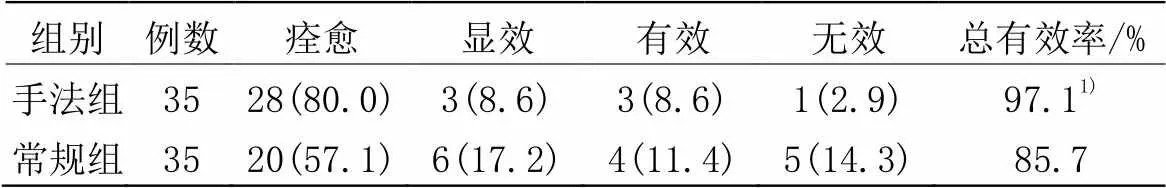

3.4.2 两组临床疗效比较

手法组总有效率为97.1%,常规组为85.7%,两组比较差异有统计学意义(<0.05)。详见表3。

表3 两组临床疗效比较 [例(%)]

注:与对照组比较1)<0.05

4 讨论

周围性面瘫属于局部病变,是一种突发的面神经非特异性炎症所致的面部表情肌瘫痪性疾病,属于中医学“口僻”“中风”“口眼喎斜”等范畴。其发病多由于机体劳作过度,正气亏虚,脉络空虚,卫外不固,外邪乘虚侵入面部筋脉,痹阻经气,使筋脉失于濡养,功能失调,肌肉纵缓不收而为病[11-12]。《灵枢·经筋》:“足之阳明,手之太阳,筋急则口目为僻,眦急不能卒视。”《诸病源候论》:“偏风口㖞,是体虚受风,风入于夹口之筋也……口㖞邪僻,是风入于颁颊之筋故也。”目前周围性面瘫是针灸治疗最常见的病种之一,针灸治疗该病疗效确切[13-15]。

东贵荣教授积累多年经验认为,针刺要取得好的疗效,在治疗中运用补泻手法是关键,要做到“随手见功,应针取效”,《灵枢·九针十二原》:“刺之要,气至而有效。”同时指出“虚则实之,满则泻之”的补虚泻实的针刺治疗原则。《难经·七十八难》:“针有补泻……得气因推而内之,是谓补,动而伸之,是谓泻。”说明只有在得气的基础上,施行适度的手法诱起机体的机能、物质反应(得气)后,运用补泻手法,才可以产生“补其不足,泻其有余,调其虚实”的治疗效果,达到“补虚”或“泻实”的目的来治疗疾病。《灵枢·终始》:“谷气至者,已补而实,已泻而虚”,即指此意。

捻转补泻手法是针灸两大基本补泻手法之一,是临床最基本的针刺手法,最早见于《黄帝内经》,《素问·针解》:“刺虚则实之者,针下热也,气实乃热也。刺虚须其实者,阳气隆至,针下热乃去针也。”“满而泻之者,针下寒也,气虚乃寒也……刺实须其虚者,阴气隆至,针下寒,乃去针也。”捻转补泻手法与其他补泻手法一样,我们应以“寒热”作为效应标准[16]。

为了更好地继承古代针刺方法,近年来,我们针对面瘫患者运用针刺手法进行了一系列的研究比较[17-19],取得了初步的成果。在此基础上,本研究参考经脉的循行分布情况,根据“经脉所过,主治所及”的原理,选用局部和远道腧穴进行针刺,以激发经气,改善血液循环,缓解症状,来促进神经功能的恢复[20]。在临床治疗中选取双侧风池、合谷、太冲,患侧中渚、足临泣,共8穴,其中取风池穴施以温通针法[19]以补之为主,其余穴位予以捻转泻法为辅,以“寒热”作为效应标准,即针刺后得到预期的“针下寒”“针下热”为目标[16]进行施术。东贵荣教授认为通过捻转补泻手法来补虚泻实以协调阴经与阳经的功能,做到一种能量的传递,使人体的功能活动得到改善或恢复,辅以阴阳调衡循经配穴的治疗方法,从而达到局部和远道配合,相得益彰,主次相辅的整体调节效果。经过6个月的临床观察,本研究运用针刺补泻手法在治疗周围性面瘫中取得了显著的临床疗效,优于常规针刺方法,提高了治愈率,缩短了治疗时间,减少医疗费用,手法规范标准,值得临床应用。

参考文献:

[1] 姜桂美,贾超.周围性面神经麻痹的中医分型治疗[J].中国临床康复,2004,8(28):6162.

[2] 武亚涛,王玲玲,吕靖.针灸治疗周围性面瘫研究概述[J].环球中医药,2015,8(7):884-887.

[3] 丁敏,冯骅,林天云.不同材质微创埋线疗法治疗顽固性面瘫临床观察[J].上海针灸杂志,2015,34(12):1183-1185.

[4] 张贝贝,闫明,郝强,等.周围性面瘫针灸治疗临床进展[J].陕西中医学院学报,2015,(3):113-115.

[5] 邹婷,艾宙,奚玉凤,等.俞氏经络测治法配合针刺治疗面瘫临床观察[J].上海针灸杂志,2015,34(11):1040-1042.

[6] 吴江.神经病学[M].北京:人民卫生出版社,2010:120.

[7] 梁繁荣.针灸学[M].第2版,上海:上海科学技术出版社,2010: 220.

[8] 陈灏珠,林果为.实用内科学[M].第14版,北京:人民卫生出版社, 2013:2800.

[9] 高志强.面神经功能评价标准(讨论稿)[J].中国耳鼻咽喉头颈外科杂志,2006,41(1):22-24.

[10] 孙传兴.临床疾病诊断依据治愈好转标准[S].第2版,北京:人民军医出版社,2002:198.

[11] 贾湘芸,蒋黎黎,赵莺.中医药针灸治疗周围性面瘫研究概况[J].实用中医内科杂志,2013,(2):138-140.

[12] 袁文敏,庄垂加.周围性面瘫的定位诊断及针灸分期治疗的临床研究进展[J].按摩与康复医学,2015,6(21):10-11.

[13] 周贤刚,钟渠,肖林.面瘫中医证型及疗效与面神经兴奋阈值的相关性研究[J].中华中医药杂志,2008,23(12):1099-1102.

[14] 李福芝.针灸治疗周围性面瘫的研究进展[J].内蒙古中医药,2015,34(5):150-151.

[15] 刘维,李梦,谢文雅.周围性面神经炎针灸研究进展[J].中医药临床杂志,2015,27(3):431-434.

[16] 沈特立.捻转补泻之我见[J].中国针灸,2014,34(1):49-52.

[17] 李艳,沈特立.热刺法针刺风池穴为主临证举隅[J].湖南中医杂志, 2011,27(5):77.

[18] 李艳,沈特立.针刺中渚穴治疗周围性面瘫急性期耳后疼痛疗效观察[J].上海针灸杂志,2012,31(4):243-244.

[19] 张伟,曹莲瑛,沈特立.风池穴“温通针法”治疗贝尔麻痹临床对比研究[J].上海针灸杂志,2013,32(2):108-109.

[20] 靳爽,郑健刚.论周围性面瘫治疗中的远道取穴[J].西部中医药, 2014,27(2):56-57.

Clinical Observation of Reinforcing-reducing Needling Methods for Peripheral Facial Paralysis

WANG Xue, SU Shao-jie, SHEN Te-li.

Shanghai Electric Power Hospital,Shanghai 200050,China

Objective To observe the clinical efficacy of reinforcing-reducing needling methods in treating peripheral facial paralysis. Method Seventy facial paralysis patients were randomized into two groups to compare the reinforcing-reducing needling methods and conventional acupuncture. The House-Brackmann (H-B) scale was observed and compared prior to the treatment, right after the treatment, and respectively after 30-day, 3-month, and 6-month treatments, and the clinical efficacy was evaluated after 6-month treatments. Result The H-B score of the reinforcing-reducing manipulation group was superior to that of the conventional group (<0.05), and the therapeutic efficacy of the manipulation group was more significant than that of the conventional group (<0.05). Conclusion The reinforcing-reducing needling methods can produce a better therapeutic efficacy in treating peripheral facial paralysis compared to conventional acupuncture.

Facial paralysis; Acupuncture; Method of reinforcing-reducing; House-Brackmann scale

1005-0957(2016)10-1194-03

R246.6

A

10.13460/j.issn.1005-0957.2016.10.1194

2016-02-20

国家中医药管理局东贵荣全国名老中医药专家传承工作室;上海市长宁区卫生和计划生育委员会科研课题(20134ZY200 01)

王雪(1979 - ),女,主治医师,硕士,Email:snowwhite_wendy@ 163.com

沈特立(1969 - ),男,主任医师,硕士,Email:terly_66@163. com